Морфологическая характеристика тучных клеток в плаценте свиньи при физиологической и патологической беременности

Автор: Лазарева А.А., Дроздова Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить морфофункцио- нальное состояние тучных клеток плаценты сви- ньи в норме и патологически протекающей бере- менности. Приведены результаты гистологиче- ского и ультрамикроскопического исследования тканей плаценты свиньи при физиологически про- текающей и осложненной беременности. Матери- ал отбирали в фермерском хозяйстве Дергачевой (Свердловская область, г. Полевской). Исследова- ние было проведено на кафедре морфологии, экс- пертизы и хирургии Уральского государственного аграрного университета. Были исследованы пла- центы от 25 свиней, с патологией мертворожде- ния, мумификации и сочетанной патологией. Дана оценка морфологических изменений при мертво- рождении и мумификации по трем компонентам плаценты: синцитио- и цитотрофобласта, сосу- дистого звена и соединительной ткани. Произве- дена количественная и качественная оценка туч- ных клеток в плаценте свиньи. Установлено, что при патологически протекающей беременности отмечается укорочение ворсин хориона, пролифе- ративная активность эпителия, некроз участков ворсин, отложение фибринойда в межворсинчатом пространстве...

Свиньи, беременность, мумификация, гистологическое исследование, тучные клетки

Короткий адрес: https://sciup.org/140243323

IDR: 140243323 | УДК: 611.013.85

Текст научной статьи Морфологическая характеристика тучных клеток в плаценте свиньи при физиологической и патологической беременности

Введение. Одной из первоочередных задач ветеринарных специалистов свиноводческих комплексов является получение здорового приплода. Основную роль в развитии эмбриона и рождении жизнеспособного потомства играет плацента [11]. Ссылаясь на учение о гистогематических барьерах, плацентарный барьер является единственным в своем роде непостоянным образованием, связывающим два, по сути чужих в антигенном плане, организма, – матери и плода [9, 10]. Принимая во внимание экспрессию клетками трофобласта чужеродных антигенов, обнаружено отсутствие взаимного отторжения плаценты и плода [6]. Вопрос проявления резидентных тучных клеток в иммунологии плаценты животных представляет большой интерес и остается открытым. Данный тип клеток широко представлен во многих органах и тканях и выполняет ряд модулирующих физиологических реакций, вырабатывая гепарин, гистамин, специфические и неспецифические протеазы. В состав гранул тучных клеток также входят: гиалуроновая кислота, факторы роста, производные ненасыщенных жирных кислот, серотонин, хемоаттрактанты нейтрофилов, дофамин, нейропептиды, протамин, хондроитинсульфат, иммунорегуля-торные цитокины, фосфолипиды, окислительные ферменты (супероксиддисмутаза и пероксидаза) [3, 8]. Разнообразный биохимический состав масто-цитов позволяет им индуцировать воспалительный процесс, координировать врожденные и адаптивные реакции.

Плацента, являясь иммунологически привилегированным органом, локализует в себе множество иммунокомпетентных клеток: CD56 + NK-клетки (80 %), Т-лимфоциты (CD3+) (10 %) и CD14 + макрофаги (10 %) [4]. Тучные клетки детально описаны в тканях плаценты человека при гестозах [1]. В ветеринарной медицине сведения о проявлении мастоцитов в тканях плаценты малочисленны, что и послужило поводом к их изучению.

Цель исследования : изучение морфофункционального состояния тучных клеток плаценты свиньи в норме и патологически протекающей беременности.

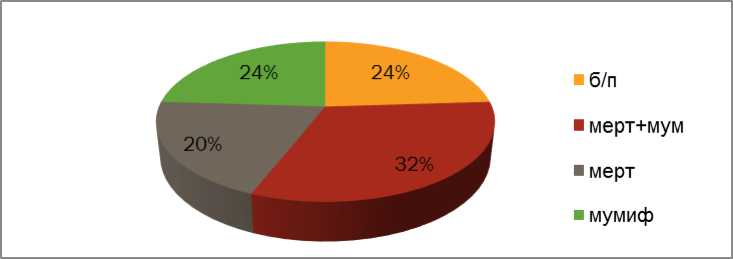

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на кафедре морфологии, экспертизы и хирургии Уральского ГАУ, КФХ Дергачевой С.И. (г. Полевской) в 2015–2017 гг. В качестве объекта исследования служила эпителиохориальная плацента свиней (n = 25), от которых был отобран материал. В зависимости от наличия либо отсутствия патологии плодоношения выделяли 4 группы плацент: без патологии, мертворождение, мумификация, сочетанная патология мертворождения и мумификации. Процентное соотношение нормального и патологического родового периода представлено на рисунке 1.

Рис.1. Процентное соотношение нормы и патологии в родовом периоде

Кусочки плаценты размером 1,5×1,0×0,5 фиксировали в 10 %-м водном растворе нейтрального формалина, заливали в парафин. Срезы готовили на санном микротоме МС-3, толщина срезов составила 5–7 мкм.

Окрашивание препаратов проводили по традиционным методикам гематоксилином и эозином для общей оценки полноценности развития и морфологического состояния тканей плаценты. Для выявления уникальной тучноклеточной реакции применяли специфическое метахроматическое окрашивание толуидиновым синим и окрашивание Азуром II. Фотографирование и анализ полученных препаратов проводили на световом микроскопе Leica DM750 (Германия) с применением фотокамеры ICC50.

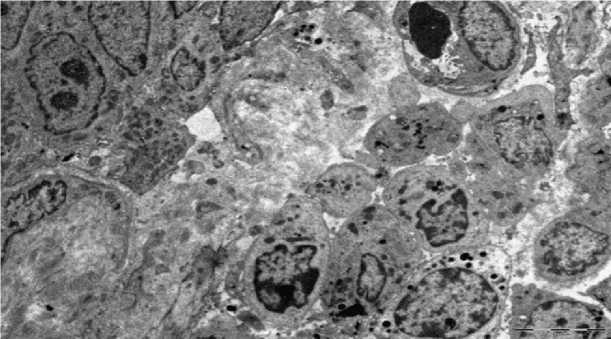

Для проведения ультрамикроскопических измерений материал отбирали при помощи бритвенного лезвия в форме пластинки толщиной 0,09 см и помещали в предварительно очищенный раствор глутарового альдегида 2,5 %-й концентрации. В этом растворе пластинки разрезали на фрагменты величиной 0,1 мм3 и фиксировали в другой порции этого раствора в течение 4–5 ч. Далее кусочки тканей промывали в фосфатном буфере и обрабатывали осмиевым фиксатором в течение 2 ч при температуре +4 оС. В качестве сред для заливки нами использованы аралдит и эпон идентичных фирм. Срезы получа- ли на ультратомеLKB-III, контрастировали 2 %-м спиртовым раствором уралнилацетата в течение 15 мин и цитратом свинца по Рейнольдсу. Препараты просматривали на электронном микроскопе Morgagni 280 D c увеличением от 1 800 до 44 000 [7].

Оценку морфологических изменений в тканях плаценты проводили по трем основным компонентам: изменения эпителия ворсин хориона (синцитио-и цитотрофобласт), сосудистого звена и соединительнотканного компонента.

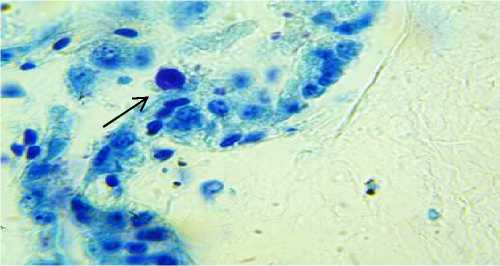

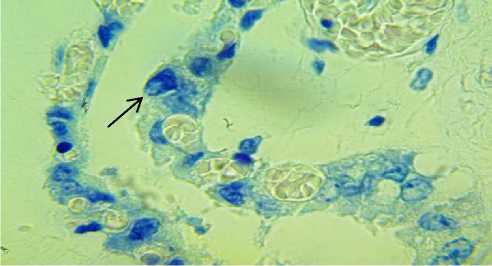

Число мастоцитов определяли на 1 мм2 [2]. Для высчитывания индекса дегрануляции (ИД) тучных клеток пользовались формулой Линднера: ИД = (А×0 + Б×1 + В×2 + Г×3)/n, где А – неактивные мастоциты (рис. 2, а); Б – слабо дегранулирующие мастоциты (рис. 2, б); В – умеренно дегранулирующие мастоци-ты (рис. 2, в); Г – сильно дегранулирующие мастоци-ты (рис. 2, г); n – суммарное количество проанализированных тучных клеток. Полученные значения индекса дегрануляции представляют в условных единицах (у.е.) [5].

Степень дегрануляции оценивали как отношение числа сильнодегранулирующих тучных клеток к общему числу анализируемых клеток, выраженное в процентах [2].

а

б

в г

Рис. 2. Степень дегрануляции тучных клеток в плаценте свиньи: а – неактивная тучная клетка; б – слабо дегранулирующая тучная клетка; в – умеренно дегранулирующие тучные клетки; г – сильно дегранулирующая тучная клетка. Окрашивание Азур II, ув. 1000

Приведенные в тексте анатомические и гистологические термины соответствуют международным и медицинским терминам.

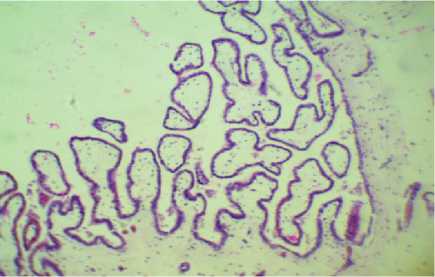

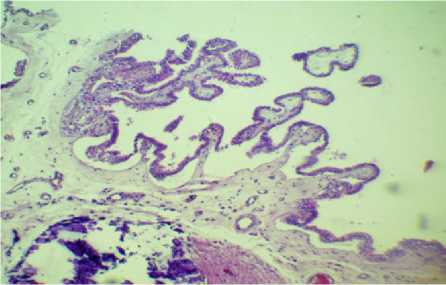

Результаты исследования. При гистологическом исследовании плаценты свиней, у которых ди- агностировали мумификацию одного или нескольких плодов, мертворожденых поросят, отмечалось общее укорочение ворсин хориона в сравнении с плацентами без патологии беременности (рис. 3, 4).

Рис. 3. Плацента свиньи с патологией мертворождения (окрашивание г.-э., ув. 100)

Рис. 4. Плацента свиньи с патологией мертворождения и мумификации (окрашивание г.-э., ув. 100)

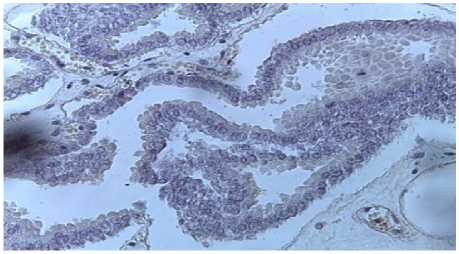

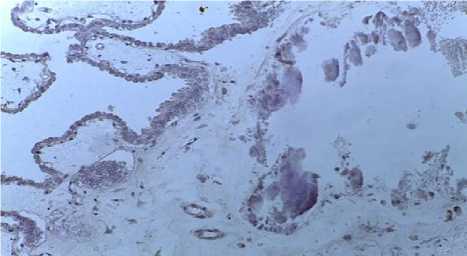

Со стороны синцитио- и цитотрофобласта наблюдалась пролиферативная активность эпителия, гиперплазия, слущивание верхних слоев клеток, локальный некроз фрагментов ворсин (рис. 5). В некоторых случаях одновременно наблюдалась вакуолизация с очагами некроза эпителия цитотрофобласта и синцитиотрофобласта. Отложение фиб-ринойда в межворсинчатом пространстве в большом количестве наблюдалось у свиней с патологией мумификации (рис. 6). Отмечалось незначительное отложение фибринойда у свиноматок без патологии беременности.

Рис. 5. Плацента свиньи. Гиперплазия и некроз эпителия ворсин хориона (окрашивание г.-э., ув. 400)

В сосудистом звене отмечалось перерастяжение кровеносных сосудов, массовый диапедез эритроцитов. В просвет сосудов регистрировалось слущивание клеток эндотелия, внутрисосудистый гемолиз эритроцитов, активное образование внутрисосудистых тромбов. У свиней с сочетанной патологией в зонах некротического распада тканей были локализованы очаги кровоизлияний. Со стороны соединительнотканного компонента у свиней с мертворождением наблюдался отек стромы ворсин.

Рис. 6. Плацента свиньи. Отложение фибринойда в межворсинчатом пространстве (окрашивание г.-э., ув. 200)

Анализируя количественный и качественный состав мастоцитов, выявили, что популяция тучных клеток свиней без патологии плодоношения харак- теризуется относительно небольшой величиной по сравнению со свиньями с патологией плодоношения (табл.).

Количество (кл/1 мм2) и функциональная характеристика тучных клеток в плаценте свиноматок

|

Показатель |

Без патологии |

Мертворожденные |

Мумифицированные |

Мертворожденные и мумифицированные |

|

Сильнодегранулирующие ТК (0) |

9,8±3,56 |

25±8,71 |

30,4±6,45 |

47,37±13,3* |

|

Умеренно дегранулирующие ТК (+) |

6±1,58 |

8,4±3,43 |

14,85±4,29 |

25,75±6,11* |

|

Слабо дегранулирующие ТК (++) |

4,8±3,34 |

11,8±3,27 |

11,28±3,94 |

19±6,84* |

|

Неактивные ТК (+++) |

19,2±0,83 |

29,25±7,36 |

27,7±6,39 |

40,12±8,91 |

|

Общее кол-во, S = 1 мм2 |

39,8±6,09 |

71,8±13,8* |

84,28±7,67* |

132,25±19,86* |

|

Степень дегрануляции, % |

23,8±6,3 |

34,4±11,08 |

35,8±8,2 |

35,5±7,5 |

|

Индекс дегрануляции, у.е. |

1,14±0,16 |

1,43±0,32 |

1,56±0,22 |

1,6±0,15 |

* Разница с 1-й группой достоверна (p < 0,01).

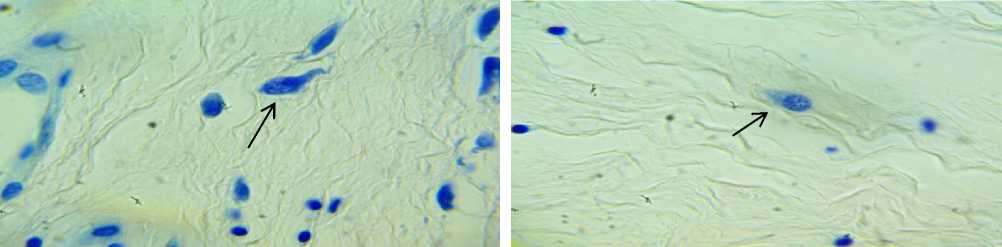

Наибольшее количество тучных клеток на еди- мертворождение и мумификацию носит однона- ницу площади регистрируется у свиней с сочетанной правленный характер (рис. 7).

патологией беременности. Реакция мастоцитов на

Рис. 7. Ворсина плаценты свиньи при рождении мумифицированных плодов. Дегрануляция тучных клеток (ув. 2200)

Выводы

-

1. Общие морфологические изменения в тканях плаценты животных с различной патологией беременности характеризуется хроническими дистрофическими, а также некробиотическими и сосудисто-стромальными процессами.

-

2. Плотность тучных клеток на единицу площади в тканях плаценты всех видов животных возрастает при наличии патологии плодоношения. При физиологическом течении беременности единичные тучные клетки локализованы в основном периваску-лярно.

-

3. Реакция тучных клеток на патологический очаг проявляется в виде активной дегрануляции. Наиболее высокая степень дегрануляционной активности наблюдается при наличии мумифицированных плодов либо резорбционного эмбриона. Секреция носит направленный характер в сторону очагов некроза.

Список литературы Морфологическая характеристика тучных клеток в плаценте свиньи при физиологической и патологической беременности

- Айламазян Э.К., Полякова В.О., Кветной И.М. Функциональная морфология плаценты человека в норме и при патологии (нейроиммуноэндокринологические аспекты). -СПб., 2012. -176 с.

- Арташян О.С. Роль системного подхода в изучении системы тучных клеток в живых организмах//Философия и наука: мат-лы II Межвуз. науч.-практ. конф. аспирантов и соискателей. -Екатеринбург, 2003. -С. 3-5.

- Бурцева А.С. Структурно-функциональная характеристика популяции тучных клеток органов пищеварительной системы монгольских песчанок после орбитального полета и моделирования эффектов невесомости в наземных условиях: дис. … канд. мед. наук. -Воронеж, 2017. -154 с.

- Гузов И.И. Иммунология и иммунопатология беременности/Центр иммунологии и репродукции. -М., 2000

- Гусельникова В.В. Морфофункциональная характеристика популяции тучных клеток тимуса мыши: дис. … канд. биол. наук. -СПб., 2016. -С. 47.

- Дроздова Л.И., Лазарева А.А. Система тучных клеток различных видов животных при патологии беременности//Актуальные проблемы растениеводства, животноводства и ветеринарной медицины. Биологические, ветеринарные, сельскохозяйственные, зоотехнические, экологические науки: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф./Уральский ГАУ. -Екатеринбург, 2017. -С. 129.

- Дроздова Л.И., Татарникова Н.А. Морфология гистогематических барьеров при хламидиозе свиней: учеб. пособие. -Пермь: Изд-во ПГСХА, 2003. -205 с

- Кундрюкова У.И. Морфологические изменения фабрициевой бурсы цыплят при специфической профилактике болезни Гамборо разными вакцинами: автореф. дис. … канд. вет. наук. -Омск, 2013. -20 с

- Милованов А.П. Патология системы «мать-плацента-плод»: руководство для врачей. -М.: Медицина, 1999. -448 с

- Шубина О.С., Смертина Н.А., Мельникова Н.А. О взаимоотношении плаценты и амниотической оболочки//Фундаментальные исследования. -2011. -№ 2. -С. 173-178

- Satoshi Furukawa, Seigo Hayashi, Koji Usuda, Masayoshi Abe, SoichiroHagio, and Izumi Ogawa -Toxicological Pathology in the Rat Placenta. J Toxicol Pathol 2011; 24: 95-111