Морфологическая картина актинических кератозов

Автор: Курбанова Б.Ч.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актинический кератоз - локальная внутриэпидермальная атипия кератиноцитов разной степени выраженности, обусловленная воздействием солнечных лучей. При длительном течении 10-20% очагов может трасформироваться в злокачественные эпителиальные опухоли кожи. Ранняя диагностика предраковых заболеваний кожи играет существенную роль в профилактике развития кожного рака. Диагноз ставят на основании клинической картины, данных анамнеза (избыточная инсоляция), дерматоскопии. Гистологический методы исследования позволяют достоверно судить о степени диспластических изменений эпидермиса при актиническом кератозе и его инвазивном потенциале. Под наблюдением находилось 38 пациентов с актиническим кератозом, женщины составили 86,9%, мужчины - 13,1%. При гистологическом исследовании кожи у пациенток атрофический тип дисплазии наблюдался в основном в возрасте 55-75 лет, гипертрофический тип был выявлен в возрасте 55-70 лет, пролиферативный тип в 66-75 лет, аканталитический и бивеноидный тип в 66-70 лет и 76 лет и старше, лихеноидный в возрасте 66-70 лет. У пациентов мужского пола наблюдались такие типы дисплазии, как атрофический в возрасте в 66-70 лет и 71-75 лет, гипертрофический в 61-65 лет и 71-75 лет. Гистологическая реакция по появлению антител к эластозу показала, что у женщин наиболее чаще наблюдалась широкая и тотальная зоны эластоза, причем в возрасте 66-70 лет, с поражением более глубоких слоев кожи. Ранняя диагностика актинического кератоза способствует правильному выбору наиболее адекватной и необходимой тактики лечения, что позволит снизить риск злокачественной трансформации заболевания.

Актинический кератоз, кератиноцитарная карцинома, плоскоклеточный рак, солнечный кератоз, ультрафиолетовое излучение

Короткий адрес: https://sciup.org/14123471

IDR: 14123471 | УДК: 616.5-001.15:616.5-003.871

Текст научной статьи Морфологическая картина актинических кератозов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.5-001.15:616.5-003.871

Актинический кератоз чаще возникает на участках кожи, подверженных длительному ультрафиолетовому облучению. Наиболее часто развивается у светлокожих жителей южных регионов, в основном с 1–11 фототипами кожи. Различают острый и хронический актинический кератоз. Острый кератоз возникает у пациентов, получивших большую дозу солнечного излучения за короткое время, хронический — у регулярно облучаемых в течение всей жизни лиц, в результате чего накапливается значительная доза инсоляции [1, с. 9; 2, с. 3; 3, с. 1401]. Основным условием для развития заболевания является хроническое воздействие УФВ-излучения (длина волны 290–320 нм), которое вызывает повреждение ДНК кератиноцитов и подавление опухоль супрессирующего белка р53-транскрипционного фактора, регулирующего клеточный цикл: запускается неконтролируемый рост генетически дефектных опухолевых клеток. Также УФВ-излучение оказывает выраженные иммуносупрессивное действие, что ограничивает способность клеток Лангерганса распознавать и уничтожать атипично пролиферирующие клетки [4, с. 31].

УФВ-лучи могут модифицировать генетический материал кератинобластов и фибробластов, что приводит к извращению эпидермо-дермальных взаимодействий и производству клонов аномальных клеток, которые в течение определенного времени ограничены эпидермисом, но рано или поздно проникнут в дерму [5, с. 18].

Ранняя диагностика предраковых заболеваний кожи играет существенную роль в профилактике развития кожного рака. Гистологический методы исследования позволяют достоверно судить о степени диспластических изменений эпидермиса при актиническом кератозе и его инвазивном потенциале.

Материал и методы

Под наблюдением находилось 38 пациентов с актиническим кератозом, женщины составили 86,9%, мужчины — 13,1%. У пациентов получено информированной согласие на участие в исследовании. Всем пациентам проведено гистологическое исследование измененных участков кожи для определения уровня дисплазии, зон эластоза и пролиферативной активности кератиноцитов. Рассчитаны интенсивный показатель, ошибка репрезентативности, экстенсивный показатель, критерий достоверности.

Результаты и обсуждение

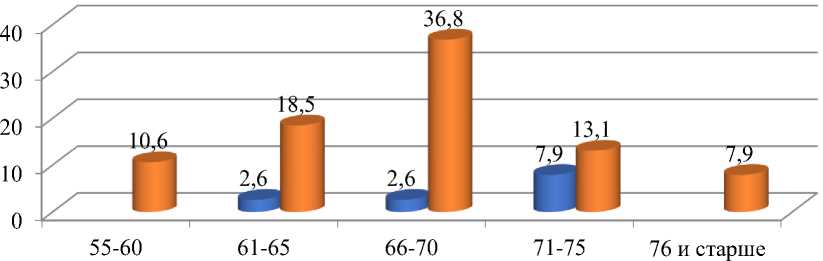

Из общего числа обратившихся пациентов с актиническим кератозом (n=38), женщины составили 86,9% (n=33), мужчины 13,1% (n=5). Удельный вес пациентов женского пола по возрастным группам составил в 66–70 лет — 36,8%, 61–65 лет — 18,5%, 71–75 лет — 13,1%, 55–60 лет — 10,6% и 76 лет и старше — 7,9%.

На мужчин приходилась незначительная часть, из них трое больных (7,9%) было возрастной группы 71–75 лет, и по одному пациенту в возрастах 61–65 и 66–70 лет. Из анамнеза известно, что пациенты длительно проживали в южных регионах республики либо находились длительное время без фотозащитных средств под активным солнцем, получали сильный загар.

■ Мужчины ■ Женщины

Рисунок. Удельный вес пациентов с актиническим кератозом по полу и возрасту (%)

Гистологически актинический кератоз характеризуется интраэпидермальной атипией кератиноцитов с нарушенной архитектоникой и высокой митотической активностью, акантозом, паракератозом, гиперкератозом и дермальным эластозом [1, с. 13; 5, с. 19].

|

Таблица 1 ТИПЫ ДИСПЛАЗИИ КОЖИ У ЖЕНЩИН |

|

|

s Ф |

Женщины (n=33) гипертро- атрофичес- бивеноид- пролифера- аканталити- лихеноид- фический кий ный тивный ческий ный P±m P±m P±m P±m P±m P±m о о о о о о 3 S S S S S у у у у у у о о о о о о ко ко ко ко ко Q Q Q Q Q Q |

|

55–60 |

2 5,2±3,6 2 5,2±3,6 - - - - |

|

61–65 |

3 7,9±4,3* 4 10,6±5,0* - - - - |

|

66–70 |

4 10,6±5,0* 3 7,9±4,3* 2 5,2±3,6 1 2,6±2,5 2 5,2±3,6 2 5,2±3,6 |

|

71–75 |

- 2 5,2±3,6* - 3 7,9±4,3* - - |

|

76> |

- - 1 2,6±2,5 - 2 5,2±3,6* - * |

|

Всего |

9 23,7±6,8 11 28,9±7,3* 3 7,9±4,3 4 10,6±5,0 4 10,5±5,0* 2 5,2±3,6 * * * |

Примечание: P±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности, * - р>0,05.

У женщин при гистологическом исследовании (Таблица 1) выявлены такие типы дисплазии, как, атрофический (28,9±7,3), гипертрофический (23,7±6,8), пролиферативный (10,6±5,0), аканталитический (10,5±5,0), бивеноидный (7,9±4,3) и лихеноидный (5,2±3,6), p>0,05. Для атрофического морфотипа характерна атрофия всего эпидермиса с легким гиперкератозом, атипией клеток базального слоя, наличием узких акантолитических тяжей в поверхностных отделах дермы. Атрофическая форма дисплазии кожи чаще наблюдалась в возрасте 61–65 лет (10,6±5,0), 66–70 лет (7,9±4,3), 55–60 и 71–75 лет (5,2±3,6). В 76 лет и старше не выявлены случаи дисплазии кожи, при этом достоверных различий по возрастному составу не выявлено, p>0,05.

Гипертрофический морфотип занимает второе место по частоте встречаемости, характерен умеренно-выраженный гиперкератоз, акантоз, местами сменяющийся участками паракератоза. В нижней ⅔ части эпидермального пласта отмечаются дискомплексация рядов клеток кератиноцитов. В шиповатом слое обнаруживаются небольшие участки спонгиоза и атипии некоторых кератиноцитов. Картина умеренной гистиоцитарной инфильтрации, базофильной деструкции коллагеновых волокон выявлена в сосочковом слое дермы вокруг сосудов поверхностного сплетения. При гипертрофическом типе чаще очаги актинического кератоза выявлены в возрасте 66–70 лет (10,6±5,0), 61–65 лет (7,9±4,3) и 55–60 лет (5,2±3,6), p>0,05. В других возрастных группах 71–75 лет и 76 лет и старше данный тип дисплазии не отмечался.

Пролиферативный актинический кератоз возникает на фоне эластоза (коллоидной дистрофии глубоких слоев дермы), связан с прорастанием в кожу клеток эпидермиса и образованием очагов гиперкератоза. Пролиферативный тип дисплазии чаще всего наблюдался только в возрасте 71–75 лет (7,9±4,3) и 66–70 лет (2,6±2,5), p>0,05.

Аканталитический тип проявляется тем, что образуются лакуны в межклеточных пространствах нижнего слоя эпидермиса. Аканталитический тип дисплазии чаще был выявлен в возрастной структуре 76 лет и старше (5,2±3,6) и 66–70 лет (5,2±3,6), p>0,05.

Боуэноидный морфотип гистологически не отличается от болезни Боуэна. Отмечается картина выраженного акантоза эпидермиса с неравномерным погружением акантотических тяжей в дерму, гиперкератоз, очаговый паракератоз, во внутрироговом слое наличие микровезикул с лейкоцитарным детритом. Выраженная дискомплексация рядов кератиноцитов в шиповатом слое, полиморфизм, а также атипия крупных гиперхромных ядер в клетках кожи, под эпидермисом — густая инфильтрация из лимфоцитов, гистиоцитов, плазматических клеток.

При данном типе разрушаются не только ядра клеток, но и образуются скопления атипических клеток в более глубоких слоях дермы. Бивеноидный тип у женщин отмечался в возрасте 66–70 лет (5,2±3,6) и в 76 лет и старше (2,6±2,5), p>0,05.

При лихеноидном типе возникает атипия кератацитов в более глубоких слоях эпидермиса. Лихеноидный тип дисплазии выявлен только в возрасте 66–70 лет (5,2±3,6).

Таким образом, у женщин очаги актинического кератоза чаще проявлялись такими типами дисплазии, как атрофический, гипертрофический, пролиферативный, аканталитический, бивеноидный и лихеноидный. Атрофический тип дисплазии наблюдался в основном в возрасте 61–65 лет, 66–70 лет, 55–60 лет и 71–75 лет. Гипертрофический тип был выявлен в возрасте 66–70, 61–65 и 55–60 лет. Пролиферативный тип в 71–75 лет и 66–70 лет, аканталитический тип в 76 лет и старше, 66–70 лет, бивеноидный в 66–70 лет и 76 лет и старше, лихеноидный в возрасте 66–70 лет.

При гистологическом исследовании кожи у больных актиническим кератозом выявлено, что чаще у мужчин наблюдался атрофический (7,9±4,3), гипертрофический (5,2±3,6) тип дисплазии, но существенной разницы не выявлено, p>0,05. В возрастной структуре у мужчин наиболее чаще данный тип дисплазии кожи отмечался при атрофической форме только в 71– 75 лет (5,2±3,6) и 66–70 лет (2,6±2,5), p>0,05. При гипертрофическом типе в 61–65 лет

(2,6±2,5) и 71–75 лет (2,6±2,5), p>0,05. В других возрастных группах данные типы дисплазии не были выявлены.

Таким образом, у мужчин наблюдались такие типы дисплазии, как атрофический в возрасте в 66–70 лет и 71–75 лет, гипертрофический в 61–65 лет и 71–75 лет.

Для отслеживания процесса трансформации актинического кератоза в плоскоклеточный рак, Coekerell C. [6] ввел специальный термин «кератиноцитарная интраэпидермальная неоплазия» (KIN). По классификации C. Coekerell, KIN I степени (KIN I) — наиболее раннее клиническое проявление кератоза, в то время как KIN III по сути является раком (плоскоклеточный рак in situ ) с атипичными клетками, но все еще ограниченным пределами эпидермиса.

Проводилась гистологическая реакция по появлению антител к эластозу с помощью специального метода окрашивания [2, с. 6]. Из полученных результатов гистологического анализа (Таблица 2) зона разрушения или появления эластозы была разделена на узкую зону, которая располагалась только в наружном слое кожи, в сосочковом отделе. Широкая зона характеризовалась поражением боли глубоких слоев кожи и тотальная по всей глубине дермы.

У мужчин с актиническим кератозом в основном наблюдались изменения дермы, имеющие широкую зону (7,9±4,3 случаев на 100 пациентов) и в узкой (2,6±2,5) и тотальной зоне (2,6±2,5), p>0,05. В возрастной структуре при поражении глубоких слоев дермы, т. е. широкая зона эластоза наблюдалась только в 71–75 лет (5,2±3,6) и 66–70 лет (2,6±2,5), p>0,05. Узкая зона эластоза характерна единичным случаям в возрасте 61–65 лет (2,6±2,5), тотальная зона — в возрасте 71–75 лет (2,6±2,5), p>0,05.

У женщин с актиническим кератозом чаще зона эластоза характеризовалась проявлением широкой зоной (34,2±7,6), тотальной (31,5±7,5) и узкой зоной (21,1±6,0), p>0,05. Широкая зона эластоза чаще выявлялась в возрасте 66–70 лет (15,8±5,9), 71–75 лет (10,6±5,0), а также незначительная частота проявления эластоза характерна была для возраста 61–65 лет (5,2±3,6) и 55–60 лет (2,6±2,5), p>0,05. Тотальная зона эластоза с поражением более глубоких слоев дермы наиболее чаще отмечалась в возрасте 66–70 лет (13,1±5,4), чем в возрасте 61–65 лет (7,9±4,3) и 76 лет и старше (7,9±4,3), а также в 71–75 лет (2,6±2,5). Достоверных различий в возрастной структуре не выявлено, p>0,05. Узкая зона изменения наблюдалась в возрасте 55–60 лет (7,9±4,3), 66–70 лет (7,9±4,3) и в 61–65 лет (5,2±3,6), p>0,05.

Таблица 2

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ЭЛАСТОЗА (n=38)

|

№ |

Возраст |

Мужчины (n |

5) |

Женщины (n |

33) |

||

|

n/n |

(лет) |

Узкая зона |

Широкая зона |

Тотальная зона |

Узкая зона |

Широкая зона |

Тотальная зона |

|

P±m |

P±m |

P±m |

P±m |

P±m |

P±m |

||

|

1. |

55-60 |

7,9±4,3 |

2,6±2,5 |

||||

|

2. |

61-65 |

2,6±2,5 |

5,2±3,6* |

5,2±3,6* |

7,9±4,3 |

||

|

3. |

66-70 |

2,6±2,5 |

7,9±4,3* |

15,8±5,9* |

13,1±5,4* |

||

|

4. |

71-75 |

5,2±3,6* |

2,6±2,5 |

10,6±5,0* |

2,6±2,5* |

||

|

5. |

76> |

7,9±4,3 |

|||||

|

Всего |

2,6±2,5 |

7,9±4,3* |

2,6±2,5* |

21,1±6,0* |

34,2±7,6* |

31,5±7,5* |

Примечание: P±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности, * - р>0,05, ** - р<0,01.

Таким образом, у женщин наиболее чаще наблюдалась широкая и тотальная зоны эластоза, причем в возрасте 66–70 лет, с поражением более глубоких слоев кожи.

Дисплазия кератиноцитов может наблюдаться в базальном, супрабазальном и шиповатом слоях дермы. Высокая пролиферативная активность наблюдалось у 55,2±8,0, средняя у 34,2±7,6 и низкая у 10,6±5,0 пациентов, p>0,05 (Таблица 3).

АКТИВНОСТЬ КЕРАТИНОЦИТОВ В СЛОЯХ КОЖИ

Таблица 3

№ Пролиферативность Слой кожи Всего n/n базальный супрабазаль- шиповатый

Примечание: P±m — интенсивный показатель и ошибка репрезентативности, n — число наблюдений, * — р>0,05, ** — р<0,01.

При легкой степени изменения отмечались только в базальном слое (7,9±4,3) и незначительные изменения в супрабазальном слое (2,6±2,5), p>0,05. Средняя степень пролифераций характеризовалась возникновением атипичных кератиноцитов чаще в супрабазальном слое (23,7±6,8), чем в шиповатом (7,9±4,3), p>0,05 и базальном слоях (2,6±2,5), р<0,01. При тяжелой степени пролиферативной активности установлено, что поражаются кератиноциты на всю глубину кожи с появлением большого количества атипичных клеток. Изменения в большей степени располагаются в основном в супербазальном слое (31,5±7,5), шиповатом (18,4±6,2), а также с незначительной частотой в базальном слое у 5,2±3,6 пациентов, p>0,05.

Таким образом, проведенный гистологический анализ показал, что в основном отмечалась высокая и средняя пролиферативная активность в супрабазальном слое, но также изменениям был подвержен шиповатый слой дермы. Ранняя диагностика актинического кератоза способствует правильному выбору наиболее адекватной и необходимой тактики лечения, что позволит снизить риск злокачественной трансформации заболевания.

Список литературы Морфологическая картина актинических кератозов

- Хлебникова А. Н., Селезнева Е. В. Актинический кератоз // Consilium medicum. Онкодерматология, дерматология. 2010. №2. С. 9-13.

- Селезнева Е. В. Совершенствование диагностики актинического кератоза на основании изучения иммуноморфологических и ультразвуковых особенностей: автореф. дисс. … канд. мед. наук. М., 2013. 21 с.

- EDN: SVEGSH

- Голдсмит Л. А., Кац С. И., Джилкрест Б. А. Дерматология Фитцпатрика в клинической практике. М.: Издательство Панфилова, 2015. Т. 2. C. 1401-1425.

- Lebwohl M. Actinic keratosis: epidemiology and progression to squamous cell carcinoma // British Journal of Dermatology. 2003. V. 149. P. 31-33.

- DOI: 10.1046/j.0366-077X.2003.05621.x EDN: EUDRKX

- Roewert-Huber J., Stockfleth E., Kerl H. Pathology and pathobiology of actinic (solar) keratosis - an update // British Journal of Dermatology. 2007. V. 157. P. 18-20.

- DOI: 10.1111/j.1365-2133.2007.08267.x

- Cосkerell C. J. Histopathology of incipient intraepidermal sqamos cell carcinoma ("AK") //j. Am. Acad. Dermatol. 2000. V. 42. P. 11-7.