Морфологическая природа репродуктивных единиц и интерпретация соцветий в семействе Centrolepidaceae (Poales)

Автор: Соколов Д.Д., Ремизова М.В., Линдер Х.П., Рудалл П.дЖ.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Материалы лекций и устных докладов

Статья в выпуске: 9, 2008 года.

Бесплатный доступ

Изучение соцветий представителей преимущественно австралийского семейства Centrolepidaceae позволяет сделать вывод о том, что репродуктивные единицы центролеписовых, которые обычно описывают как соцветия, представляют собой цветки. Цветки видов Centrolepis имеют очень своеобразное строение гинецея, и в этом отношении род уникален не только среди представителей порядка Poales, но и вообще среди покрытосеменных растений.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116189

IDR: 146116189 | УДК: 582.555

Текст научной статьи Морфологическая природа репродуктивных единиц и интерпретация соцветий в семействе Centrolepidaceae (Poales)

-

1 Московский государственный университет

-

2 Институт систематической ботаники, университет г. Цюрих, Швейцария

-

3 Королевские ботанические сады Кью, Ричмонд, Великобритания

Изучение соцветий представителей преимущественно австралийского семейства Centrolepidaceae позволяет сделать вывод о том, что репродуктивные единицы центролеписовых, которые обычно описывают как соцветия, представляют собой цветки. Цветки видов Centrolepis имеют очень своеобразное строение гинецея, и в этом отношении род уникален не только среди представителей порядка Poales, но и вообще среди покрытосеменных растений.

Семейство Centrolepidaceae включает три рода и около 35 видов, распространенных преимущественно в Австралии [8; 9]Это небольшое семейство относят сейчас к порядку Poales (APG II, 2003). В пределах данного порядка центролеписовые ближе всего к представителям австралийского семейства Anarthriaceae s.l. и преимущественно австралийского и южноафриканского семейства Restionaceae s.str. [3; 4; 6; 17; 18; 19], причем по одним данным центролеписовые и рестиевые представляют собой сестринские группы, а по другим – центролеписовые произошли от рестиевых. Если верной окажется вторая точка зрения, то в системах, основанных на принципах кладизма, семейство Centrolepidaceae будет объединено с Restionaceae. Рестиевые и центролеписовые близки по целому ряду морфологических признаков. В частности, синапоморфией этой группы являются биспорангиатные пыльники с единственной текой.

Цветки рестиевых и анартриевых легко «вывести» из цветков, характерных для большинства групп однодольных растений, а именно из пятикруговых тримерных цветков. Основное отличие – наличие у рестиевых и анартриевых лишь одного круга тычинок; у ряда представителей цветки не тримерные, а димерные. Эти и другие черты редукции в эволюции цветка легко связать с присущим представителям анартриевых и рестиевых ветроопылением. Редукция цветка характерна и для многих других групп ветроопыляемых покрытосеменных растений. Несмотря на тенденцию к редукции цветка, у представителей семейств анартириевые и рестиевые цветки представляют собой достаточно ясно очерченные структуры, и их вычленение в пределах соцветия, как правило, производится однозначно (например, [16]). Совершенно иначе обстоит дело в семействе Centrolepidaceae. Дискуссия о том, что следует считать цветками у центролеписовых, идет со второй половины XIX в. [12; 15]. «Камнем преткновения» в этой дискуссии стала морфологическая интерпретация крайне своеобразного типа строения гинецея, характерного для видов рода Centrolepis .

Мы используем оригинальные данные по сравнительной морфологии и морфогенезу репродуктивных структур для анализа их морфологической природы у представителей всех трех родов Centrolepidaceae.

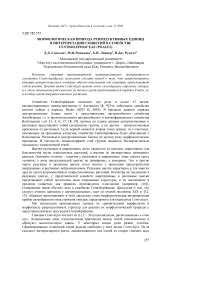

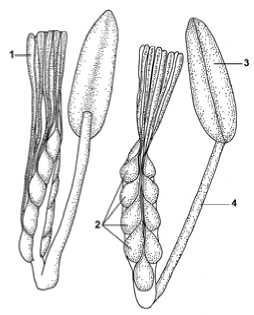

Гинецей Centrolepis состоит из (1) 2 – 30 плодолистиков, расположенных в один круг. Асцидиатные зоны плодолистиков срастаются между собой конгенитально и образуют многогнездную завязь. У некоторых видов рода развит столбик. Сформированные пликатной зоной рыльца свободны у всех видов Centrolepis. Из-за сильного интеркалярного роста, локализованного под одной из сторон гинецея, весь гинецей неравномерно изгибается и разрастается таким образом, что плодолистики оказываются расположенными в два ряда вдоль общей ножки (рисунок).

Рисунок М.В. Ремизовой. Гинецей и андроцей Centrolepis racemosa с двух сторон

1 – рыльце, 2 – гнезда завязи, 3 – пыльник, 4 – тычиночная нить

Figure drawn by M.V. Remizowa. Androecium and gynoecium of Centrolepis racemosa in two different views

1 – stigma, 2 – ovarian locules, 3 – anther, 4 – stamen filament.

Гинецей Gaimardia состоит из двух плодолистиков, расположенных на одном уровне. Он имеет хорошо развитую синасцидиатную зону. В каждом из двух гнезд завязи расположено по одной семяпочке, прикрепленной в поперечной зоне. Симпликатная зона короткая, в ней находится компитум. Рыльца свободные, образованы пликатной зоной.

У Aphelia развит одиночный свободный плодолистик. Его завязь образована асцидиатной зоной, а рыльце – пликатной зоной. Нет никаких свидетельств псевдомономерии гинецея Aphelia .

Многие авторы интерпретировали каждый плодолистик центролеписовых как отдельный женский цветок без околоцветника, а весь гинецей – как псевдантий или синантий [1; 4; 8; 10; 11; 12; 13; 20; 23]. Согласно Cooke [7], женский цветок Centrolepis редуцирован до единственного, обычно имеющего ножку плодолистика с единственной свисающей семяпочкой; завязи разных цветков в пределах каждого псевдантия объединены и чередуются в двух рядах вдоль ложной оси, в которую инкорпорированы проводящие пучки к каждой завязи и нижние части столбиков. По мнению А.Л. Тахтаджяна [23], синантий представляет собой колосковидное цимозное соцветие (spikeletlike cyme). Kircher [16] предложил еще более сложную морфологическую интерпретацию. По его гипотезе, каждый плодолистик Centrolepis, возможно, представляет собой не просто редуцированный женский цветок, но и целый редуцированный одноцветковый колосок. Наши данные согласуются с точкой зрения Hieronymus [14], по которой репродуктивные единицы Gaimardia и Centrolepis, включающие дву- или многоплодолистиковые структуры и 2 или 1 тычинки, представляют собой цветки, а не парциальные соцветия (псевдантии или синантии). Наиболее важный аргумент в пользу этой точки зрения – циклическое расположение плодолистиков в репродуктивных единицах Gaimardia и Centrolepis, очень характерное для плодолистиков в цветках однодольных, но совершенно необычное для цветков в соцветиях представителей Poales. Кроме того, гинецей из двух плодолистиков у Gaimardia во всех существенных чертах (включая наличие компитума) похож на ценокарпные гинецеи множества других покрытосеменных растений.

У Aphrlia и многих видов Centrolepis с репродуктивными единицами ассоциированы чешуйки, напоминающие листочки околоцветника или прицветни(ч)ки. Для установления морфологической природы этих чешуек необходимы дополнительные исследования, но имеющиеся на настоящий момент данные не противоречат гипотезе о том, что они представляют собой листочки околоцветника.

Спорным является и вопрос об интерпретации характера расположения репродуктивных единиц (т. е. цветков в нашем понимании) в пределах синфлоресценции у Aphelia и Centrolepis . Согласно одной интерпретации, они собраны в сложный колос. С другой точки зрения соцветие может быть описано как колос из завитков (т.е. как открытый тирс). Данные по выявленному нами новому виду Centrolepis racemosa [22] лучше согласуются с первой интерпретацией. Обоеполые репродуктивные единицы (в нашем понимании – цветки) Gaimardia не имеют околоцветника и собраны в простой колос.

Какой бы ни была морфологически корректная интерпретация репродуктивных структур Centrolepis , устройство гинецея представителей этого рода крайне своеобразно. Мы не знаем других примеров сильного одностороннего разрастания цветоложа, приводящего к расположению на разных уровнях плодолистиков, морфологически принадлежащих к одному кругу. Несколько напоминают ситуацию у Centrolepis случаи одностороннего разрастания оси соцветия, описанные у Spathicarpa (Araceae) [24] и у некоторых видов Anthyllis (Leguminosae) [21]. Как у Spathicarpa , так и у Anthyllis spp. (например, A. vulneraria ) соцветие выглядит как имеющее относительно длинную ось, но удлинение стебля идет в плоскости, перпендикулярной морфологической оси, что напоминает одностороннее удлинение цветоложа у Centrolepis . В цветках односторонний рост можно наблюдать у растений с изогнутым гипантием, изогнутой трубкой околоцветника или тычиночной трубкой; так, у многих бобовых тычиночная трубка на верхушке скошенная.

Работа первого автора была поддержана грантом Президента РФ (МД-1056.2007.4).