Морфологические аномалии у молоди массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища

Автор: Минеев Александр Константинович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Водоемы Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища являются обширными нерестилищами для большинства массовых видов карповых рыб (сем. Cyprinidae), наиболее многочисленные из которых - плотва (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758), язь (Leuciscus idus Linnaeus, 1758), уклейка (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758), густера (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758), лещ (Abramis brama Linnaeus, 1758) и красноперка (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758). Однако, на протяжении последних десятилетий среди личинок и мальков рыб высока доля особей с различными морфологическими нарушениями, что мы связываем с загрязнением воды водохранилища, как одним из основных компонентов комплексного воздействия негативных антропогенных факторов. Несмотря на относительную удаленность от крупных населенных пунктов, данные водоемы - протоки, пойменные озера и крупные заливы в данной части Саратовского водохранилища, постоянно испытывают некоторое воздействие отрицательных факторов имеющих антропогенную природу. Эмбриональные и личиночные стадии развития молоди рыб являются очень чувствительными к воздействию даже незначительных сублетальных концентраций токсикантов, адаптационные процессы с течением времени стремительно преобразуются в патологические, что вызывает различные нарушения морфологии и гибель особей. В результате у молоди рыб из исследованной акватории на протяжении всего периода исследования обнаруживаются многочисленные морфологические аномалии, отнесенные нами к восьми основным группам, и значительно ослабляющие жизнеспособность особей. Аналогичное распределение обнаруженных типов и групп морфологических аномалий у молоди разных массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы свидетельствует о неспецифическом характере данных нарушений и возможности использования данного показателя в качестве биомаркера морфофизиологического состояния популяций разных видов рыб. Понижение до нуля доли аномальных особей среди молоди рыб с возрастом, выраженное у всех обследованных видов, свидетельствует о летальном характере всех обнаруженных морфологических нарушений. Большая доля особей с морфологическими аномалиями среди молоди рыб Кольцово-Мордовинской поймы связана с повышенным уровнем комплексного загрязнения исследованного участка Саратовского водохранилища.

Кольцово-мордовинская пойма, нерестилища, молодь карповых рыб, загрязнение водоема, поллютанты, морфологические аномалии, динамика встречаемости аномальных особей

Короткий адрес: https://sciup.org/148205441

IDR: 148205441 | УДК: 597.554.3.591.47

Текст научной статьи Морфологические аномалии у молоди массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища

Период эмбрионально-личиночного развития является наиболее чувствительным этапом в онтогенезе рыб не только к действию абиотических факторов естественного характера (температура воды, содержание кислорода, величина pH, скорость течения, освещенность и т.п.), но и влиянию различных токсических веществ. В целом ряде экспериментальных работ [1-7] выявлены различные нарушения у личинок рыб, как под влиянием отдельных абиотических факторов среды, так и различных загрязнителей.

У рыб в процессе эмбриогенеза и на стадиях личиночного развития в условиях кратковре менного, либо хронического, токсического воз- Минеев Александр Константинович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии. E-mail: mineev7676@mail.

действия происходят такие же биохимические изменения, как и у половозрелых особей. Установлено, что у личинок атерины (Atherina hepsetus L.) из наиболее загрязненных акваторий Черного моря происходит увеличение активности антиоксидантных ферментов и гетерогенности электрофоретических белков [8], что можно считать неспецифическими адаптивными реакциями, направленными на нейтрализацию процессов интоксикации. В силу того, что эмбриональные и личиночные стадии развития молоди рыб являются очень чувствительными к воздействию даже незначительных сублетальных концентраций токсикантов, адаптационные процессы с течением времени стремительно преобразуются в патологические, что вызывает различные нарушения морфологии и гибель особей. Быстрота данных реакций объясняется еще и повышенной скоростью естественных биохимических обмен- ных процессов в организмах на ранних стадиях эмбрионального и личиночного развития.

На примере личинок и мальков рыб дельты Волги показано, что токсический фон нерестилищ оказывает на морфогенез молоди неспецифическое деформирующее действие, сила влияния которого в общем комплексе неблагоприятных факторов соответствует 29-84% [9]. На нерестилищах дельты Волги ежегодно наблюдается 28,1-63,29% предличинок фитофильных рыб (этапы развития А и В) с разнообразными нарушениями морфогенеза. Независимо от их характера к моменту перехода личинок на этапы С2-D1 до 97,5% дефектных особей элиминируют. Элиминация личинок массовых видов (вобла, лещ, карась и др.), обусловленная воздействием фоновой токсичности нерестилищ (сумма превышений ПДК приоритетных загрязнителей равна 8-12), в среднем составляла 5,0-7,8%. А усиление токсической нагрузки (сумма ПДК 25-30) увеличивало данный показатель до 21,4-38,0% [9].

Анализируя многочисленные экспериментальные работы [10-14] можно говорить о том, что под влиянием различных по происхождению загрязнителей (сырая нефть, пестициды, тяжелые металлы и т.п.) у рыб обнаруживаются одни и те же виды аномалий развития, что так же свидетельствует о неспецифическом характере данных нарушений.

В настоящее время морфологические аномалии широко распространены как у молоди, так и взрослых рыб из водоемов с разным уровнем антропогенной нагрузки. Их наличие свидетельствует о неблагополучном состоянии популяции, вызванным ухудшением качества водной среды [15-17].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования осуществлялись на акватории Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища в 1995-2015 гг. Личинки и мальки рыб отлавливались в весенне-летний период сачками из мелкоячеистого газа в прибрежной зоне нерестилищ пойменных водоемов и водотоков. Видовую принадлежность и стадии развития личинок и мальков рыб устанавливали по определителю А.Ф. Коблицкой [18]. Методами па-томорфологического анализа обследовано 16404 особи шести видов карповых рыб: 7745 плотвы, 653 леща, 574 уклейки, 3042 язя, 2187 густеры и 2203 красноперки. Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми методами [19, 20] с применением программ Excel 2010, Statistica 12. Фотоснимки изготовлены на оборудовании ИЭВБ РАН: микроскоп МБС–10 и видеокомплекс Levenhuk (фотонасадка Levenhuk C 510 NG и программное обеспечение Levenhuk Toup View, V.3.5 Levenhuk, Inc.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Воды Саратовского водохранилища в исследуемом районе на протяжении последних лет характеризуются как загрязненные и грязные 3 А и 3 Б класса качества [21-25], несмотря на то что данный участок расположен на относительном удалении от крупных населенных пунктов (ниже г. Самара на 45 км) и, соответственно, от потенциальных источников загрязнения. Однако, акватория водоема в районе Кольцово-Мор-довинской поймы оказалась в значительной степени подверженной загрязнению различными группами поллютантов. Это, прежде всего техногенные загрязнения, поступающие в Саратовское водохранилище из расположенных выше по течению крупных промышленных центров – г. Тольятти, г. Самара и г. Чапаевск (с загрязненными водами р. Чапаевка, впадающей в водохранилище непосредственно в районе Кольцово-Мордовинской поймы), и, в меньшей степени, загрязнения, связанные с сельскохозяйственной деятельностью в данном районе и диффузными стоками от мелких населенных пунктов (с. Ермаково, с. Лбище, с. Севрюкаево и с. Мордово) и с сельхоз. угодий.

По данным Центральной лаборатории СФ ОАО «УГОК» (г. Сибай, респ. Башкортостан, ул. Горького, д. 54. Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001 5153, действительного до 27 июля 2017 г.) во многих водоемах поймы наблюдаются превышения рыбохозяйственных ПДК по соединениям меди, цинка, свинца и т.д. (табл. 1). В целом, в данном районе Саратовского водохранилища ежегодно фиксируется присутствие в воде таких загрязнителей как фенолы, нефтепродукты, сульфаты и т.д. (табл. 2), а качество воды характеризуется как загрязненная 3А или грязная 3Б класса качества.

Таким образом, постоянное присутствие в водоемах Кольцово-Мордовинской поймы целого комплекса загрязняющих веществ оказывает определенное отрицательное влияние на эмбрионально-личиночное развитие молоди рыб, выражающееся, прежде всего, в нарушениях морфогенеза, и на общее качество популяций рыб, обитающих в данных водоемах.

В Кольцово-Мордовинской пойме Саратовского водохранилища, где исследования молоди рыб осуществлялись ежегодно, и основные станции которой можно считать контрольными точками для акватории данного водоема, среднегодовая встречаемость аномальных особей среди всех обнаруженных видов рыб, укладывающаяся в границы условной нормы для естественных природных популяций, наблюдалось лишь дважды: 0,0% в р. Студенка (1998 г.) и 0,3% в Кольцовской воложке (2007 г.). (табл. 3). При этом в пробах доминировали особи старших

Таблица 1. Некоторые показатели загрязнения водоемов Кольцово-Мордовинской поймы

|

Водоем Кольцово-Мордовинской поймы |

Основные загрязняющие вещества |

|||

|

Cu (ПДК) |

Zn (мг/дм3) |

Cd (мг/дм3) |

Pb (мг/дм3) |

|

|

Кольцовская воложка |

3,5 |

0,7 |

0,02 |

0,133 |

|

оз. Солдатское |

1,4 |

1,7 |

0,04 |

0,167 |

|

р. Студенка |

1,3 |

1,0 |

0,06 |

0,017 |

|

оз. Круглое |

1 |

4,1 |

0,16 |

0,333 |

Таблица 2. Содержание основных групп загрязняющих веществ в воде Саратовского водохранилища в районе Кольцово-Мордовинской поймы

|

Загрязняющее вещество |

Среднегодовое содержание |

Максимальное зафиксированное содержание |

|

ХПК |

2 ПДК |

5 ПДК |

|

БПК 5 |

2 ПДК |

3 ПДК |

|

Нефтепродукты |

2 ПДК |

5 ПДК |

|

Фенолы |

3 ПДК |

5 ПДК |

|

Сульфаты |

2 ПДК |

5 ПДК |

|

Mn |

4 ПДК |

11 ПДК |

|

Cu |

2 ПДК |

30 ПДК |

Примечание: ХПК - трудноокисляемые вещества (по химическому потреблению кислорода), БПК 5 -легкоокисляемые вещества (по биологическому потреблению кислорода), Таблица составлена на основе литературных данных о состоянии природной среды [21-28].

Таблица 3. Встречаемость аномальных особей среди личинок рыб на разных станциях Кольцово-Мордовинской поймы в отдельные годы

|

Год |

Встречаемость аномальных особей на разных станциях исследования, % |

Общая встречаемость аномальных особей за год, % |

||

|

р. Студенка |

Кольцовская воложка |

Пойменные озера |

||

|

1995 |

25,2** |

45,6** |

^- |

27,7 ** |

|

1996 |

12,5** |

^- |

8,8* |

9,4* |

|

1997 |

55,6** |

88,9** |

88,6** |

81,5 ** |

|

1998 |

0,0 |

14,5** |

^- |

9,2* |

|

1999 |

81,3** |

^- |

58,9** |

66,3 ** |

|

2000 |

55,7** |

90,7** |

77,0** |

75,2 ** |

|

2002 |

5,2* |

14,8** |

^- |

10,9 ** |

|

2003 |

10,7** |

6,2* |

^- |

8,7* |

|

2004 |

17,8** |

14,2** |

^- |

17,0 ** |

|

2005 |

71,3** |

10,2** |

^- |

56,5 ** |

|

2006 |

53,0** |

91,0** |

43,8** |

62,6 ** |

|

2007 |

26,9** |

0,3 |

^- |

2,5 |

|

2008 |

5,1* |

52,0** |

2,9 |

20,3 ** |

|

2009 |

37,7** |

^- |

^- |

37,7 ** |

|

2010 |

85,5** |

11,7** |

^- |

48,6 ** |

|

2011 |

37,8** |

^- |

^- |

37,8 ** |

|

2012 |

10,1** |

^- |

^- |

10,1 ** |

|

2013 |

23,4** |

^- |

^- |

23,4 ** |

|

2015 |

9,7* |

^- |

^- |

9,7* |

Примечание: «-» молодь рыб не обнаружена; 12,951 - встречаемость аномальной молоди рыб в пределах нормы; 18,8* | - встречаемость аномальных особей превышает условную норму от 1 до 2 раз; 117,0** | -встречаемость аномальных особей превышает условную норму более чем в два раза возрастных групп – ранние мальки (стадии развития Е-G).

В другие периоды наблюдений общее количество особей с морфологическими аномалиями стабильно превышало условную норму для благополучных природных популяций (5,0% по В.С. Кирпичникову, 1987) [29] и свидетельствует о значительном уровне воздействия отрицательных факторов среды на молодь рыб.

В большинстве обследованных участков поймы за двадцатилетний период исследования (1995-2015 гг.) встречаемость аномальных личинок и мальков рыб превышала условно принятую норму (5,0%) более чем в два раза, а в некоторых – многократно, достигая критических значений. Так в 1997 г. на трех станциях поймы процент аномальной молоди в пробах варьировал от 55,6% в р. Студенка, до 88,9% в Кольцовской воложке, в 2000 г. от 55,7% в р. Сту-денка до 90,7% в Кольцовской воложке. В 2006 г. в Кольцовской воложке был зафиксирован наибольший процент встречаемости аномальных особей для водоемов Кольцово-Мордовинской поймы за весь период исследований - 91,0%.

Соответственно и среднегодовые показатели встречаемости аномальных личинок и мальков рыб в Кольцово-Мордовинской пойме на протяжении большинства леи изучения существенно превышали значение условно принятой нормы. Лишь в 1996, 1998, 2003 и 2015 годах данный показатель превышал условную норму менее чем в два раза - 9,4%, 9,2%, 8,7% и 9,7%, соответственно, а в 2007 г. среднегодовое содержание аномальной молоди в пробах не выходило за пределы нормы (табл. 3). Примечателен тот факт, что начиная с 2009 и до 2015 года как среднегодовая встречаемость аномальной молоди рыб в Кольцово-Мордовинской пойме, так и ее встречаемость на отдельных станциях исследования, стабильно превышает условную норму более чем в два раза, либо молодь рыб не обнаруживается вовсе из-за отсутствия необходимых нормальных условий нереста на основных нерестилищах.

Ситуация по состоянию молоди рыб, сложившаяся и стабильно сохраняющаяся на протяжении двух десятилетий в водоемах поймы, которые являются одними из основных нерестилищ рыб Саратовского водохранилища, является следствием ряда причин:

во-первых: одним из основных источников загрязнения исследуемых водоемов являются диффузный водосбор с сельскохозяйственных угодий Правобережья р. Волги, последующее накопление пестицидов, гербицидов, инсектицидов содержащих Сu, Zn, Cd и Pb в воде и донных отложениях пойменных водоемов;

во-вторых: поступление загрязнений от г. Самары и из устья р. Чапаевки, расположенного в 10 км выше водоемов поймы. Воды реки Ча-паевка, поступающие в Саратовское водохранилище, постоянно содержат большое количество загрязняющих веществ. В отдельные годы концентрация изомеров гексахлорциклогена (альфа-, бета-, гамма-ГХЦ) выше нормативов в десятки раз. Зафиксированы также значительные превышения концентрации меди 2-30 ПДК, марганца 4-18 ПДК, кадмия 8 ПДК [26]. Район населенного пункта Новый путь, который расположен в верховьях Кольцово-Мордовинской поймы, испытывает непосредственное влияние сильно загрязненных вод р. Чапаевка. На протяжении ряда лет этот район являлся наиболее загрязненным легко окисляемыми органическими веществами (2-3 ПДК), фенолами (3-5 ПДК), фосфором (3-9 ПДК) [26], а концентрация марганца в воде в 1997 г. достигала 11 ПДК [27]. Вода с такими химическими характеристиками поступает непосредственно в Кольцовскую воложку и пойменные озера острова Кольцовский.

На протяжении всего периода исследования нами осуществлялись исследования морфологического состояния молоди шести массовых видов карповых рыб (тал. 4), выловленной на нерестилищах в исследуемом районе Саратовского водохранилища. Общее количество обследованных особей составило всего 16404 экземпляра, а общая встречаемость аномальных

Таблица 4 . Общая встречаемость особей с морфологическими аномалиями среди молоди шести видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы за весь период исследования

Аномальные экземпляры обнаружены среди всех шести видов рыб, а их общая доля в популяциях составляла около трети особей, как среди общего количества обследованных рыб, так и среди отдельных видов. Процент молоди рыб с морфологическими аномалиями варьировал от 27,5% среди красноперки до 39,3% среди густеры. Исключение составила встречаемость аномальных особей уклейки, которая была минимальной среди всех видов рыб - 17,4%. Подобные различия можно объяснить различной видовой чувствительностью обследованных видов рыб к воздействию неблагоприятных факторов среды. Различия по встречаемости аномальных особей среди разных видов рыб в пределах одного водоема объясняется также встречаемостью в отдельных пробах личинок и мальков рыб, находящихся на разных стадиях личиночного развития. Это происходит в силу того, что каждый вид рыб, изучаемый нами, имеет свои, отличающиеся от других видов, сроки нереста, зависящие от температуры воды, скорости течения, освещенности и т.д. В результате, нерест каждого вида рыб на одном нерестилище происходит с определенной разницей во времени, соответственно, стадии эмбрионально-личиночного развития протекают у каждого вида в разные сроки. Таким образом, в одной пробе оказываются представители разных видов рыб находящиеся на различающихся стадиях личиночного и малькового развития. Однако, значения встречаемости аномальных личинок и мальков значительно превышают порог условной нормы для благополучных природных популяций среди всех шести массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы: в 3,4 раза (уклейка) - в 7,8 раза (густера).

Таким образом, в условиях определенного уровня загрязнения какого-либо водоема встречаемость аномальных личинок и мальков рыб пропорционально повышается сразу среди всех видов рыб при усилении токсической нагрузки, и, напротив, понижается среди всех исследованных видов рыб при ее понижении.

Большинство рыб с момента выхода из икринки и до превращения в малька проходят так называемый личиночный период жизни, когда строение и внешние признаки особей все время меняются [18]. С момента выхода и до окончания личиночного периода - превращения личинки в малька - в среднем проходит около 1 месяца или немногим более, а продолжительность малькового периода жизни (мальки, сеголетки) может длиться от нескольких месяцев до одного года. Личиночный период развития дифференцируется на более мелкие этапы. Каждый этап (или стадия развития)- это такой отрезок развития особи, на котором происходят лишь медленные, постепенные изменения и рост особи, но не совершается существенных качественных изменений ни в строении, ни в функциях, ни в поведении рыбы [30]. Описание этапов развития рыб в литературе дано далеко не для всех видов, однако, для большинства карповых рыб, обитающих в волжских водоемах, стадии личиночного и малькового развития хорошо изучены и практически не различаются по своим характеристикам среди разных видов.

Каждая стадия личиночного и малькового развития отличается от другой особенностями формирования тех или иных морфологических признаков. Как правило, формирование основных или наиболее важных органов и их систем у карповых рыб (органы чувств, плавники и т.д.) формируются уже на самых ранних стадиях развития предличинок и ранних личинок (А - С1), а на последующих стадиях развития происходит лишь их развитие и дифференцировка.

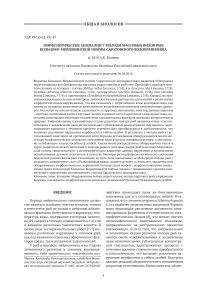

На стадии развития В - предличинки, большинство морфологических признаков у особей еще не сформированы, при этом морфологические аномалии, которые могут быть заложены при воздействии неблагоприятных факторов на развитие тех или иных морфологических признаков еще в процессах эмбриогенеза, не проявились. Этим объясняется и достаточно невысокая встречаемость аномальных особей на стадии развития В (в нашем случае она у большинства видов меньше, чем на стадии С1), однако уже на следующей стадии развития С1 - ранние личинки, доля аномальных особей максимальна, так как происходит переход личинок на внешнее питание и начинается активное развитие основных морфологических признаков и, соответственно, заложенных в их развитии морфологических нарушений. Так на данной стадии развития общая встречаемость особей с морфологическими аномалиями достигала 42,9% среди всех обследованных особей, тогда как среди разных видов она варьировала от 39,9% среди язя до 56,8% среди уклейки (рис. 1).

Среди ранних личинок всех видов рыб происходит заметное снижение доли аномальных особей от более ранней стадии личиночного развития (С1) к более поздней (F) с 42,9% до 1,2%. Особенно наглядно данная тенденция прослеживается среди красноперки, плотвы и уклейки Кольцово-Мордовинской поймы (рис. 1).

При максимальной встречаемости аномальных особей на стадии С1 на стадии развития G такой молоди рыб уже не встречено, что объясняется ускоренной элиминацией уродливых личинок рыб в силу их низкой жизнеспособности. При этом, максимальное разнообразие обнаруженных морфологических аномалий также зафиксировано у ранних личинок на стадиях развития С1 и С2.

^ плотва □ красноперка И язь ■ уклея ■ лещ ^ густера

Рис. 1. Встречаемость аномальных особей на разных стадиях личиночного и малькового развития (%) среди шести видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища за период исследования 1995-2015 гг.

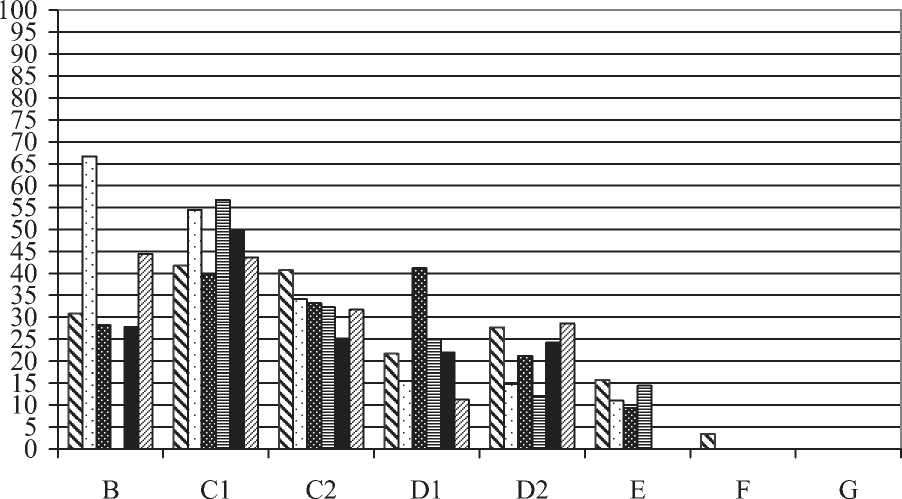

В нарушение морфологии глаз ЕЗ нарушения морфологии головы

В нарушения морфологии плавников В нарушения морфологии туловища

■ нарушения внутреннего строения тела □ пигментированные опухоли

В непигментированные опухоли 0 нарушения морфологии миотомов

Рис. 2. Встречаемость различных групп морфологических аномалий (%) у молоди рыб из Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища

У молоди рыб всех видов, обследованной в 1995-2015 гг., обнаружено всего 37 типов морфологических аномалий, относящихся к восьми группам (рис. 2).

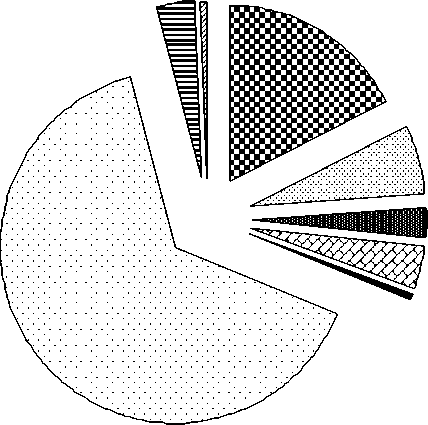

Наиболее многочисленными по встречаемости среди всех обнаруженных морфологических нарушений - 65,4%, являлись нарушения группы пигментированных опухолей, включающие в себя всего три типа нарушений: пигментированные опухоли около глазных яблок (рис. 3.1б, 3.2б), пигментированные опухоли, локализованные на туловище (рис. 3.1а), и нарушение

Рис. 3. Некоторые морфологические аномалии у молоди рыб Кольцово-Мордовинской поймы: 1 - плотва (вид справа), стадия F:

а - пигментированная опухоль в туловищном отделе тела, б - пигментированная опухоль под правым глазным яблоком;

2 - плотва (вид сверху), стадия С1:

а - крупная непигментированная опухоль между глаз, б - пигментированная опухоль около правого глазного яблока;

3 - уклейка (вид слева), стадия Е:

а - недоразвитие левого глазного яблока; 4 - язь (вид слева), стадия С2: а - врожденное отсутствие левого глазного яблока, б - непигментированное новообразование около правого глазного яблока

видового пигментного рисунка. Доминирование аномалий данной группы свидетельствует о канцерогенном характере воздействия на организм рыб присутствующих в воде поллютантов.

На втором месте по встречаемости были нарушения морфологии глаз - 17,6% среди всех обнаруженных нарушений. Аномалии данной группы были наиболее разнообразны и представлены восемью типами морфологических нарушений, среди которых преобладали недоразвитие одного или обоих глазных яблок (рис. 3.3а), отсутствие одного глазного яблока (рис. 3.4а), а также новообразования в одном или обоих глазах.

Морфологические нарушения внутреннего строения тела и нарушения морфологии миотомов обнаруживались у молоди рыб единично на протяжении всего периода исследования и составляли 0,03% и 0,08%, соответственно, от общего количества обнаруженных аномалий.

Доля морфопатологий остальных четырех групп варьировала от 2,7% ( нарушения морфологии плавников ) до 6,5% ( нарушения морфологии головы ).

Распределение обнаруженных морфологических аномалий всех типов по стадиям развития у обследованной молоди рыб соответствует общей тенденции снижения встречаемости особей с нарушениями от ранних стадий развития к более поздним, что подтверждает и доказывает летальный характер большей части обнаруживаемых морфологических аномалий. Несмотря на большое разнообразие данных нарушений морфологии, их встречаемость имеет определенные закономерности, что позволяет эффективно использовать молодь рыб для экологических исследований.

Во-первых, все обнаруженные морфологические аномалии и их группы (за исключением самых редко встречающихся) фиксируются у молоди рыб независимо от ее видовой принадлежности, так как распределение встреченных морфологических нарушений у рыб из определенной акватории практически не отличается у молоди разных видов и экологических групп. В то же время распределение морфологических аномалий основных групп, за исключением единично обнаруженных типов нарушений, аналогично среди всех шести обследованных массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы, что свидетельствует о неспецифическом характере обнаруженных морфопатологий.

Во-вторых, частота встречаемости морфологических аномалий всегда снижается от максимальных значений на ранних стадиях, до минимальных значений на поздних мальковых стадиях (F, G). Среди поздних мальков (стадия G) Кольцово-Мордовинской поймы аномальных особей нами не встречено за весь период исследования. Данная тенденция объясняется элиминацией особей с морфологическими аномалиями вследствие их низкой жизнеспособности. В итоге, можно утверждать, что все обнаруженные нами нарушения морфологии в той или иной степени являются летальными для молоди рыб. В случае обнаружения нами на отдельных станциях поймы до 91,0% (2006 – Кольцовская воложка) и 85,5% (2006 – р. Студенка) аномальных особей (см. табл. 3) логично констатировать, что именно такое количество аномальных особей погибнет в ходе личиночного и малькового развития.

Таким образом, на основе анализа встречаемости морфологических аномалий у личинок и мальков рыб разных возрастных групп можно адекватно судить об экологическом состоянии исследуемого водоема и характере и качестве пополнения популяций рыб в сложившихся экологических условиях.

Список литературы Морфологические аномалии у молоди массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища

- Привольнев Т.И. Критические периоды при постэмбриональном развитии рыб//Известия ВНИОРХ. 1947. Т. 29. С. 118-142.

- Жукинский В.Н. Влияние абиотических факторов на разнокачественность и жизнеспособность рыб в раннем онтогенезе. М.: Агропромиздат, 1986. 248 с.

- Касимов Р.Ю., Крючков В.И. Оплодотворяемость икры и развитие зародышей осетровых рыб при нефтяном воздействии//Материалы четвертой Всесоюзной конф. по раннему онтогенезу рыб. Ч. 1. М.: ВНИРО, 1988. С. 126-127

- Изменения в характере эмбриогенеза карася: долгосрочные наблюдения и экспериментальные исследования/О.А. Лебедева, Л.И. Тихомирова, Г.П. Филлипова, М.Н. Завьялова//Доклады АН СССР. 1990. Т. 313. № 1. С. 196-199.

- Щурова И.Л. Влияние 2,4-дитретамилфенола и 2.4,6-трихлорфенилгидрозина солянокислого на ранние стадии развития щуки//Материалы Mеждунар. конф. «Физиология и токсикология гидробионтов». Ярославль: Ярославский гос. ун-т, 1990. С. 45-48.

- Макеева А.П. Эмбриология рыб. М.: Изд-во МГУ, 1992. 216 с.

- Mollecular/cellular processes and health of individual. Effects of Pollution on Fish/K. Hylland, S. Feist, J. Tain, L. Forlin . N.Y.: Blackwell Sci, 2003. P. 134-166.

- Руднева И.И., Залевская И.Н. Личинки атерины (Atherina hepsetus L.) как биоиндикаторы загрязнения прибрежных акваторий Черного моря//Экология. 2004. № 2. С. 107-112.

- Попов О.И., Саломатина Т.В., Чавычалова Н.И. Морфологические аберрации молоди полупроходных рыб как индикатор загрязнения дельты Волги//Материалы Междунар. науч. конф. «Малые реки: Современное экологическое состояние, актуальные проблемы». Тольятти: ИЭВБ РАН, 2001. С. 168.

- Urho L., Hudd R. Sublethal effects of ocn oil spill on fish larvae in the Northern Quark, in the Balnic//Pap. 3 rd. ICES symp. early. life hist. fish. Btrgen: Cons. int. explor. mer., 1989. № 191. P. 494.

- Crawford R.B., Guarina A.M. Effects of environmental toxicants on development of a teleost embryo//I. Environ. Pathol. Toxicol. and Oncol. 1985. V. 6. № 2. P. 123-130.

- Richmonds C., Dutta H.M. Lepomis mecrochimus. Histopathological changes by malation in the gills of bluegill L.m.//Bull. Environ. Contam. and Toxicol. 1989. V. 43. № 1. P. 123/130.

- Cadmium induced Malformation in Eyes of Ambassis cjmmersoni Cuvier/V. Pragatheeswaran, B. Loganathan, R. Natarajan, V.K. Venugapalon//Bull. Environ. and Toxicol. 1989. V. 43. № 5. P. 755-760.

- Beckman B.R., Zaugg W.S. Copper intoxication in chinook salmon (Oncornynchus tshawytsha) induced by natural springwater: effect on gill Na+, K+ -AT Phase, hematocrit and plasma glucose//Cjn. I. Fish and Acuat. Sci. 1988. № 8. P. 1430-1435.

- Решетников Ю.С. Современное состояние и перспективы изменения запасов сиговых рыб//Биология сиговых рыб. М.: Наука. 1988. С. 5-17.

- Разнообразие рыб Таймыра: Систематика, экология, структура видов как основа биоразнообразия в высоких широтах, современное состояние и условия антропогенного воздействия/Д.С. Павлов, К.А. Савваитова, М.А. Груздева; . М.: Наука, 1999. 207 с.

- Атлас нарушений в гаметогенезе и строении молоди осетровых/Акимова Н.В., Горюнова В.Б., Микодина Е.В. . М.: Изд-во ВНИРО, 2004. 121 с.

- Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. 208 с.

- Плохинский Н.А. Биометрические методы. М.: Изд-во МГУ, 1970. 336 с.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 293 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 1996 году. Вып. 4. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Самара: Ком. по охране окруж. среды Самарск. обл., 1997. С. 7-12.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 1999 году. Вып. 9. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Самара: Ком. по охране окруж. среды Самарск. обл., 2000. 103 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2000 году. Вып. 11. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Самара: Ком. по охране окруж. среды Самарск. обл., 2001. 193 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области в 2008 г. Вып. 19. Самара: Министерство природопользования, лесного хозяйства и окруж. среды Самарск. обл., 2009. 344 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год. Вып. 22. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской обл.: изд-во «ДСМ», 2012. С. 71-72.

- Выхристюк Л.А., Варламова О.Е., Марченко Н.А. Химический состав воды и донных отложений//Экологическое состояние бассейна реки Чапаевка в условиях антропогенного воздействия (Биологическая индикация). Тольятти: ИЭВБ РАН, 1996. С. 65-80.

- Селезнев В.А., Цыкало В.А., Сергиенко Т.С. Содержание марганца в поверхностных водах Самарской области//10 лет Государственному комитету по охране окружающей среды Самарской обл. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Вып. 6. Самара: Ком. по охране окруж. среды Самарск. обл., 1998. С. 108-116.

- Червякова Н.Г., Федорова З.А. Использование водных ресурсов//Материалы совещания «Экологическая ситуация в Самарской области: состояние и прогноз». Тольятти: ИЭВБ РАН, 1994. С. 198.

- Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб. Л.: Наука. 1987. 520 с.

- Васнецов В.В. Этапы развития костистых рыб//Очерки по общим вопросам ихтиологии. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 207-217.