Морфологические характеристики и диагностические критерии традиционной зубчатой аденомы

Автор: Тертычный А.С., Пачуашвили Н.В., Павлов П.В., Кирюхин А.П., Федоренко А.А., Маренич Н.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 5 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

Традиционные зубчатые аденомы (ТЗА) являются крайне редко встречающимися полипами из группы зубчатых полипов толстой кишки. ТЗА составляют не более 5 % от всех полипов толстой кишки. В отечественных работах данному гистологическому варианту посвящено сравнительно небольшое количество исследований, в то же время некоторые аспекты морфологической диагностики ТЗА до сих пор остаются не раскрытыми.Цель: провести клинико-морфологический анализ случаев ТЗА.Материалы и методы. В исследование было рассмотрено 57 случаев ТЗА, диагностированных в период с 2021 по 2023 год. В обнаруженных за данный период случаях был проведён анализ результатов гистологического и эндоскопического исследований.Результаты. Возраст пациентов варьировал от 44 до 78 лет и составил в среднем 61,7 года. Соотношение мужчин и женщин - 1:1,8. Большинство ТЗА были обнаружены в прямой (n = 28) и сигмовидной (n = 20) кишках. В восьми случаях опухоль локализовалась в нисходящем отделе и селезеночном изгибе ободочной кишки. В одном наблюдении опухоль была обнаружена в слепой кишке. Размеры полипов варьировали от 0,5 до 3,5 см. В 22 случаях в состав полипа, помимо ТЗА, входили тубуло-ворсинчатые аденомы (16 случаев) и гиперпластические полипы (6 случаев). В пяти случаях в материале ТЗА были выявлены очаги высокодифференцированной аденокарциномы.Заключение. ТЗА имеет характерные морфологические особенности с зубчатым экзофитным характером роста, цитоплазматической эозинофилией и наличием эктопических крипт. Из-за трудностей морфологической диагностики ТЗА в ряде случаев остаются недиагностированными. В то же время в виду повышенного злокачественного потенциала, ТЗА требуют особой настороженности со стороны патологов и клиницистов.

Традиционная зубчатая аденома, зубчатые полипы, клинико-морфологические характеристики, малигнизация

Короткий адрес: https://sciup.org/143181085

IDR: 143181085 | УДК: 616.34-006.5 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.5.MORPH.1

Текст научной статьи Морфологические характеристики и диагностические критерии традиционной зубчатой аденомы

Традиционные зубчатые аденомы (ТЗА) являются крайне редко встречающимися полипами среди трёх типов зубчатых полипов толстой кишки, к которым также относятся сидячая зубчатая аденома/поражение (полип) (СЗА/П) и гиперпластический полип (ГП), составляя не более 5 % от всех полипов толстой кишки [1]. Однако текущая оценка, вероятно, будет меняться в связи с широким внедрением программы скрининга рака толстой кишки, совершенствованием эндоскопической техники и повышением осведомлённости о зубчатых полипах среди патологоанатомов. Поэтому разумно предвидеть, что ТЗА будет встречаться чаще.

В последние годы на материале ТЗА было проведено несколько исследований, подчеркивающих морфологические и молекулярные аспекты данных полипов, что привело к пониманию их патогенеза и диагностических критериев [2–4]. Однако, несмотря на это, вокруг некоторых морфологических особенностей ТЗА до сих пор остаётся неопределённость.

В отечественных работах данному гистологическому варианту полипов посвящено сравнительно небольшое количество исследований, в то же время некоторые продемонстрированные микрофотографии вызывают сомнения. В связи с этим мы решили на собственном текущем диагностическом материале обсудить некоторые из наиболее часто возникающих вопросов, связанных с ТЗА.

Материалы и методы

В исследование был включён текущий диагностический материал полипов толстой кишки за период с 2021 по 2023 год, а также был осуществлён поиск диагностированных за это время ТЗА в цифровой базе данных.

В обнаруженных за данный период случаях (n = 57) был проведён анализ результатов гистологического и эндоскопического исследований. Все случаи были повторно пересмотрены в цифровом формате. Сканы всех случаев были предварительно оцифрованы с помощью сканера гистологических препаратов Aperio TX2 («Leica Biosystems», Германия) и доступны в цифровом архиве Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского университета. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью Microsoft Excel (Microsoft Corporation, США) и описательной статистики в программе STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., США). Результаты представляли в виде абсолютных чисел и процентов.

Результаты исследования

За период с января 2020 года по сентябрь 2023 года на текущем материале нами было диагностировано 57 случаев ТЗА. Среди всех удалённых за данный период полипов, имеющих опухолевую природу, ТЗА составили 5,4 %. Если судить о проценте от всех зубчатых полипов, к которым помимо СЗА/П относятся ГП, то он составил 6,7 %. В то же время среди всех классических тубулярных, тубуло-ворсинчатых (ТВА) и ворсинчатых аденом, ТЗА составили 8,2 %.

Возраст пациентов варьировал от 44 до 78 лет и составил в среднем 61,7 года. Соотношение между мкжчи-нами и женщинами было 1:1,8 (21 пациент мужского пола и 36 женского пола).

Локализация полипов была следующей: большинство ТЗА были обнаружены в прямой (n = 28) и сигмовидной кишке (n = 20). В восьми случаях опухоль локализовалась в нисходящем отделе и селезеночном изгибе ободочной кишки. В одном наблюдении опухоль была обнаружена в слепой кишке.

Размеры полипов варьировали от 0,5 до 3,5 см. В 22 случаях в состав удаленного полипа, помимо ТЗА, входили ТВА (16 случаев) и ГП (6 случаев). В 20 случаях с учётом крупных размеров полипа была выполнена эндоскопическая резекция опухоли с диссекцией в подслизистом слое. В пяти случаях в материале удалённого полипа были выявлены очаги высокодифференцированной аденокарциномы.

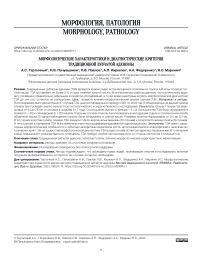

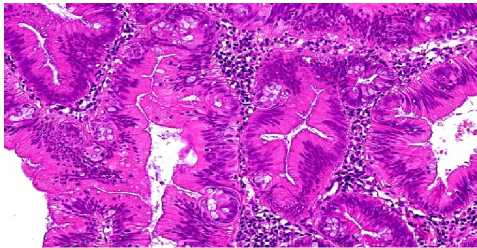

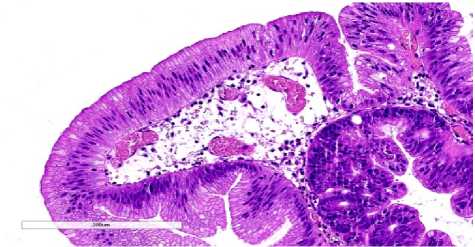

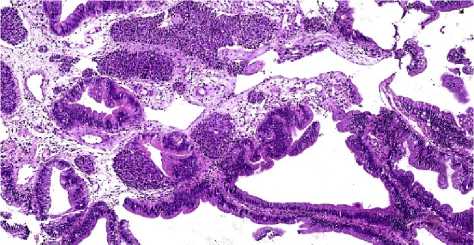

При макроскопической характеристике большинство полипов в нашем исследовании были экзофитными и характеризовались причудливой ворсинчатой поверхностью (рис. 1).

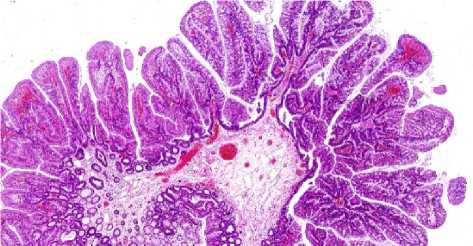

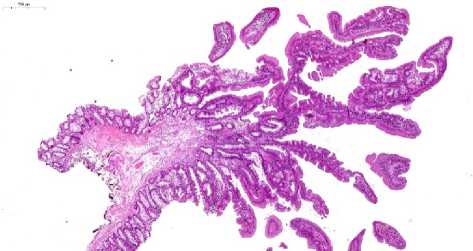

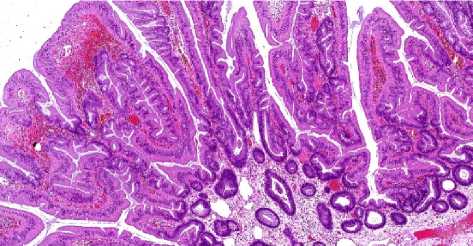

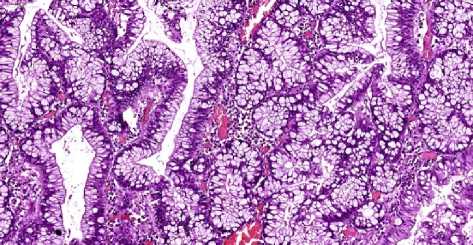

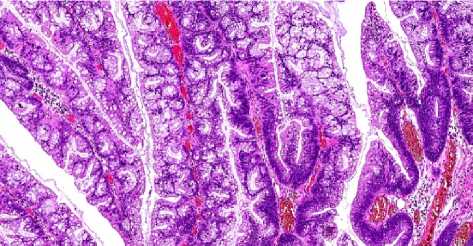

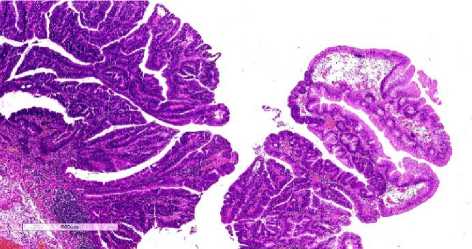

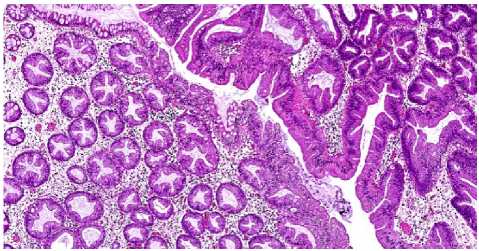

При гистологическом исследовании характерными морфологическими характеристиками ТЗА явились причудливая, трудно описываемая форма поверхности полипов с наличием булавовидных утолщений на концах пальцевидных выпячиваний или отростчатая ворсинчатая форма последних, которая макроскопически описывается как «ните-видная»/червеобразная (рис. 2, 3). Помимо необычной формы образований к диагностическим критериям ТЗА относятся зубчатые очертания желёз (рис. 4). Эпителий, выстилающий железы с зубчатыми очертаниями, содержит удлинённые, палочковидные ядра с равномерно распределённым глыбчатым хроматином и небольшие едва заметные ядрышки (от одного до двух). Примерно в половине случаев отмечались ровные контуры ядерной мембраны, а иногда и продольные ядерные бороздки.

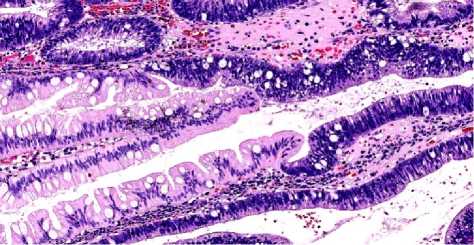

Цитоплазматическая эозинофилия является характерным признаком и может быть оценена даже при малом увеличении микроскопа. Часто отмечается чёткий переход между клетками с эозинофильной цитоплазмой и непоражённой слизистой оболочкой. Во многих случаях можно обнаружить щеточную кайму.

Рассматриваемые в ТЗА просветы желёз уникальны среди других зубчатых полипов. Они описываются как глубокие расщелины, углубления и щелевидные пространства, образованные широкими участкам, которые выступают в просвет железы. В зависимости от плоскости среза некоторые из этих участков могут быть более заострёнными, а не уплощёнными. Эти характеристики вместе с присутствием цитоплазматической эозинофилии и наличием щёточной каймы очень напоминают слизистую оболочку тонкой кишки и, в частности, латеральные поверхности ворсин.

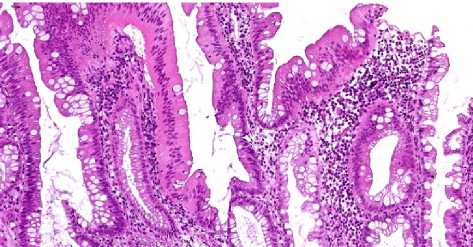

Эктопические крипты (ЭК) – характерные поражения, которые расположены на базальной мембране слизистой оболочки и не достигают мышечной пластинки слизистой (другими словами это «абортивные» или «неполные» крипты) (рис. 5). Иногда ЭК могут возникать у основания или на поверхности полипа.

Из особых вариантов, которые мы обнаружили в нашей серии случаев, можно выделить вариант с высоким содержанием бокаловидных клеток (рис. 6), который встретился нам в пяти наблюдениях. В данных случаях диагностика ТЗА может быть затруднена, так как другие морфологические критерии, такие как эозинофилия цитоплазмы, могут либо совсем отсутствовать, либо присутствовать лишь на отдельных участках и требуют тщательного поиска. ЭК могут быть не столь очевидны и принимать так называемые открытые формы.

Рисунок 1. ТЗА прямой кишки. Эндоскопическая характеристика опухоли. Эндофото

Figure 1. Traditional dentate adenoma of the rectum. Endoscopic characterization of the tumor. Endophoto

Рисунок 2. ТЗА прямой кишки. Причудливая, трудно описываемая форма поверхности полипов с наличием булавовидных утолщений на концах пальцевидных выпячиваний. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 60

Figure 2. Traditional dentate adenoma of the rectum. Bizarre, difficult to describe surface shape of polyps with the presence of club-shaped thickenings at the ends of finger-like bulges. Hematoxylin and eosin staining. Eq. x 60

Рисунок 3. ТЗА сигмовидной кишки. Отростчатый ворсинчатый вариант полипа. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 60

Figure 3. Conventional dentate adenoma of the sigmoid colon.

Branched villous variant of the polyp. Hematoxylin and eosin staining.

Eosin hematoxylin and eosin. Eq. x 60

Диагностика дисплазии в ТЗА – вопрос достаточно спорный. Не всегда можно с уверенностью сказать имеет ли место дисплазия или это участки классической ТВА, в состав которой входит ТЗА (рис. 7, 8). Чаще такой переход достаточно чёткий и представлен очагом с выраженными диспластическими изменениями с криброзными структурами (рис. 9) и, возможно, с наличием очагов инвазивного роста и переходом в аденокарциному (рис. 10).

Когда полип полностью удалён и содержит все три определяющие цитологические особенности в сочетании с экзофитным характером роста, диагноз очевиден. Однако случаи, в которых ТЗА сочетался с ГП, СЗА/П или тубуло-ворсинчатыми аденомами вызывали определённые диагностические трудности. ГП и СЗА/П считаются поражениями, предшествующими ТЗА, и как было отмечено, могут сочетаться или непосредственно прилежать к ТЗА.

Рисунок 4. ТЗА прямой кишки. Диагностические зубчатые очертания желез в полипе. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 100 Figure 4. Traditional dentate adenoma of the rectum. Diagnostic serrated outlines of the glands in the polyp. Hematoxylin and eosin staining. Eq. х 100

Рисунок 5. ТЗА прямой кишки. Уникальные зубчатые очертания желез с эозинофилией цитоплазмы и образованием эктопических крипт – диагностическая триада ТЗА. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 Figure 5. Traditional dentate adenoma of the rectum. Unique serrated outlines of glands with eosinophilia of cytoplasm and formation of ectopic crypts - diagnostic triad of TZA. Hematoxylin and eosin staining. Eq. х 200

Рисунок 6. ТЗА прямой кишки. Вариант с высоким содержанием бокаловидных клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200 Figure 6. Traditional dentate adenoma of the rectum. Variant with high content of bocaloid cells. Hematoxylin and eosin staining. Eq. х 200

Рисунок 7. ТЗА прямой кишки. Участки аденоматозной дисплазии в составе ТЗА с высоким содержанием бокаловидных клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 150

Figure 7. Conventional dentate adenoma of the rectum. Areas of adenomatous dysplasia within adenoma with high content of bocaloid cells. Hematoxylin and eosin staining. Eq. х 150

Рисунок 8. ТЗА прямой кишки. Участки аденоматозной дисплазии с участками эозинофилии эпителия и эктопическими криптами открытого типа. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200

Figure 8. Traditional dentate adenoma of the rectum. Areas of adenomatous dysplasia with areas of epithelial eosinophilia and ectopic crypts of open type. Hematoxylin and eosin staining. Eq. х 200

Рисунок 9. ТЗА прямой кишки. Участок эозинофилии покровного эпителия и очаг тяжёлой аденоматозной дисплазии криброзного строения. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 200

Figure 9. Traditional dentate adenoma of the rectum. An area of eosinophilia of the covering epithelium and a focus of severe adenomatous dysplasia of cribrous structure. Hematoxylin and eosin staining. Eq. х 200

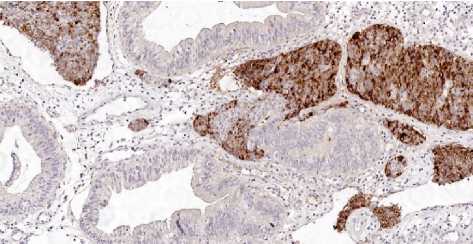

В нашем исследовании в 22 (38,6 %) из 57 случаев ТЗА имели дополнительные гистологические признаки другого полипа. Самым распространённым вариантом полипов, сочетающимся с ТЗА, были тубулярные/тубуло-ворсинчатые аденомы (16 случаев) и ГП (6 случаев). Тубу-лярные/тубуло-ворсинчатые аденомы и ГП находились рядом (рис. 11) или были включены в структуру ТЗА (рис. 12). Отдельного внимания заслуживает случай сочетания ТЗА и нейроэндокринной опухоли у пациента Р., 56 лет. Опухоль локализовалась в прямой кишке и помимо желез с зубчатыми очертаниями содержала солидные гнёзда опухоли, представленной мономорфными клетками с округлыми ядрами. При иммуногистохимическом исследовании клетки солидного компонента демонстрировали диффузную позитивную экспрессию нейроэндокринных маркеров Хромогранина А и Синаптофизина, а индекс пролиферативной активности по Ki67 составил 40 %. Согласно полученным данным опухоль была отнесена к НЭО G3 (рис. 13, 14).

Рисунок 10. ТЗА прямой кишки. Полип с участками тяжёлой дисплазии и переходом в высокодифференцированную аденокарциному. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 60

Figure 10. Conventional dentate adenoma of the rectum. Polyp with areas of severe dysplasia and transition to highly differentiated adenocarcinoma. Hematoxylin and eosin staining. Eq. x 60.

Рисунок 11. ТЗА прямой кишки. Сочетание рядом расположенных участков ТЗА и гиперпластического полипа. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x 150

Figure 11. Conventional dentate adenoma of the rectum. Combination of adjacent areas of adenoma and hyperplastic polyp. Hematoxylin and eosin staining. Eq. x 150

Рисунок 12. ТЗА сигмовидной кишки. Участки ТЗА и участки гиперпластического полипа, в составе одного полипа. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x 150

Figure 12. Conventional dentate adenoma of the sigmoid colon. Areas of adenoma and areas of hyperplastic polyp, as part of a single polyp.

Hematoxylin and eosin staining. Eosin hematoxylin and hematoxylin x 150

Рисунок 13. ТЗА прямой кишки. Сочетание ТЗА и очагов высокодифференцированной нейроэндокринной опухоли G3. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. x 150

Figure 13. Traditional dentate adenoma of the rectum. Combination of adenoma and foci of highly differentiated G3 neuroendocrine tumor. Hematoxylin and eosin staining. Eq. x 150

Рисунок 14. ТЗА прямой кишки. Позитивное окрашивание цитоплазмы клеток нейроэндокринного компонента опухоли в ИГХ реакции с антителом к Synaptophysin. Ув. x 150

Figure 14. Conventional dentate adenoma of the rectum. Positive staining of the cytoplasm of cells of the neuroendocrine component of the tumor in the IHC reaction with antibody to Synaptophysin. Eq. x 150

Обсуждение

В отличие от СЗА/П и ГП, которые являются сидячими, ТЗА являются выступающими экзофитными ворсинчатыми и зубчатыми [5]. Возможно, название экзофитный эозинофильный зубчатый полип/аденома было бы более наглядным и охватывало бы большинство ТЗА, однако редкие морфологические варианты ТЗА могут быть не экзофитными и не эозинофильными. И хотя термин «традиционная зубчатая аденома» описывает только одну из морфологических особенностей (зубчатые просветы желез), в настоящее время он уже укоренился в литературе, и большинство патологов осведомлены о нём, и поэтому, по-видимому, термин таким и останется. Термин основан на первоначальном описании Longacre и Fenoglio-Preiser, которые описали в сущности, обычную аденому с зубчатыми очертаниями желез [6]. Основные признаки, напоминающие и перекрывающиеся с традиционной аденомой, включали характерные удлинённые палочковидные ги-перхромные ядра. В название полипа было введено слово «традиционная», чтобы выделить эти полипы и избежать путаницы с СЗА/П, при этом делая акцент на исходную «традиционную» сущность «зубчатой аденомы» [7, 8].

Как и в большинстве полипов, существуют структурные и цитологические характеристики, которые формируют гистологические особенности ТЗА. Как продемонстрировали результаты нашего исследования, подавляющее большинство ТЗА являются экзофитными, тубуло-ворсинчатыми и ворсинчатыми полипами. В сочетании с характером роста, существует диагностические цитологи-ческие/гистологические характеристики: эозинофильная цитоплазма клеток, зубчатый просвет желёз, наличие эктопических крипт.

ЭК долгое время рассматривались как ключевой диагностический признак ТЗА, но теперь хорошо известно, что ЭК не встречаются во всех ТЗА (от 62 до 79,4 % согласно данным Bettington с соавт.) [4]. ЭК были обнаружены в 94 % ТЗА более 10 мм и в 78 % менее 10 мм. ЭК также обнаруживаются в обычных ТВА, и были обнаружены в 34 % случаев тубулярных аденом [9, 10]. ЭК не были описаны при СЗА/П или ГП. Таким образом, ЭК, хотя и не являются исключительным признаком ТЗА, гораздо более многочисленны и чаще всего встречаются в ТЗА по сравнению с ТВА. Предложено выделять ТЗА с типичными ЭК (которые обозначаются как закрытые) и ТЗА с так называемыми открытыми криптами.

Из трёх ключевых гистологических особенностей: цитоплазматической эозинофилии, зазубренности просвета желез и ЭК, оказывается, что только характерный вариант зубчатых очертаний желёз уникален для ТЗА и не наблюдается в других вариантах полипов. Таким образом, это будет хорошо воспроизводимая и повторяющаяся особенность типичных ТЗА и её гистологических вариантов. Поэтому, если необходимо установить минимальные критерии, то характерная картина зазубренности может рассматриваться как наиболее отличительная особенность ТЗА.

Однако крайне редко встречается ТЗА без присутствующих по меньшей мере двух из трёх вышеупомянутых гистологических критериев. Разумно сказать, что ни один гистологический признак не определяет диагноз, и обычно это комплексная оценка сочетания гистологических признаков, которые и формируют окончательный диагноз ТЗА.

За последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в понимании молекулярных особенностей ТЗА, считается, что они возникают тремя взаимоисключающими молекулярными путями. Первый механизм заключается в мутации BRAF и метилировании островков CpG (CIMP), что приводит к фенотипу с высоким уровнем CIMP (CIMP-H). Данные ТЗА, как правило, правосторонние, могут быть связаны с предшественником микровезикуляр-ного ГП или СЗА/П. Кроме того, они также могут иметь мутации RNF43 и приводить к колоректальному раку (КРР) с высокой микросателлитной нестабильностью (MSS-Н) . Второй путь опосредован мутациями KRAS и приводит к развитию ТЗА, которые имеют фенотип с низким уровнем CIMP (CIMP-L). Данные ТЗА обычно расположены в левой половине толстой кишки, не связаны с предшественниками зубчатых полипов, но также приводят к развитию MSS-Н КРР. Также могут наблюдаться RSPO3, RNF43 и p53 мутации вместе с аберрантной ядерной локализацией β -катенина. Поскольку ТЗА обычно обнаруживаются в дистальном, а не в проксимальном отделе толстой кишки, мутации KRAS более распространены, чем мутации BRAF. Третий путь, приводящий к развитию сравнительно небольшого числа ТЗА, относится как к BRAF, так и к KRAS дикого типа и возникает в результате пока ещё неизвестных молекулярных событий [2].

В исследованиях сообщается, что мутации BRAF или KRAS отмечаются в подавляющем большинстве ТЗА (> 80 %) [11], при этом мутации BRAF и KRAS являются взаимоисключающими и наблюдаются в 22–42 % и 48–67 % ТЗА соответственно [9–13].

Мутации KRAS происходят преимущественно в кодоне 12 и реже в кодоне 13, наиболее распространёнными мутациями являются G12D, G12V и G13D, которые встречаются в 28 % случаев ТЗА [14, 15]. Что касается BRAF, наиболее частой мутацией является V600E, которая обнаруживается в 60–76 % случаев ТЗА. И хотя ТЗА с мутациями BRAF и KRAS различны на молекулярном уровне, данные поражения имеют одинаковую морфологию [16].

На сегодняшний день известны классическая типичная ТЗА и три дополнительных её варианта: плоские, нитевидные и богатые муцинами.

Описание плоского варианта ТЗА приписывается Bettington и соавт., предположившим, что высота плоской ТЗА не должна более чем в два раза превышать высоту рядом расположенной нормальной слизистой оболочки, а также, что данный вариант ТЗА не имеет заметных ворсинчатых выпячиваний. Используя эти критерии, при анализе 200 образцов ТЗА авторы обнаружили, что в 38 % случаев они соответствуют критериям плоской ТЗА. С точки зрения общего числа, плоские ТЗА встречались одинаково часто между правыми и левыми отделами толстой кишки; плоские ТЗА составляли большую часть из всех правосторонних ТЗА в этой работе (37 из 59 правосторонних ТЗА были плоскими). Авторы также отметили, что плоские ТЗА возникли внутри или были смешаны с СЗА/П. Примерно 25 % плоских ТЗА в данном исследовании не содержали ЭК. Кроме того, плоские ТЗА чаще имели мутации гена BRAF, чем KRAS. Авторы пришли к выводу, что плоская морфология зависела от локализации, а не являлась обусловленной какой-либо неотъемлемой чертой ТЗА. Помимо «плоской» формы роста цитологические характеристики были похожи на классические ТЗА [3].

Отростчатый ворсинчатый вариант ТЗА. Данный необычный вариант был впервые описан в 2007 году Yantiss с соавт. как отдельный вариант ТВА, «нитевидная зубчатая аденома». Нитевидный вариант ТЗА состоит из более длинных ворсинчатых отростков, чем классическая ТЗА или обычная ТВА. Ворсинчатые отростки характеризуются стромальным отёком, который приводит к утолщению на концах отростков, которые приобретают вид барабанных палочек. Выстилающие эти отростки клетки столбчатые, содержащие эозинофильную цитоплазму с примесью бокаловидных клеток, отмечается зубчатый рисунок типичной ТЗА. Как правило, они больше, чем типичные ТЗА. Кроме того, некоторые из этих полипов сочетались с ГП и СЗА/П. В исходной статье Yantiss ЭК в этих полипах не упоминались [17]. В более позднем описании этого нитевидного варианта ТЗА, ЭК снова не упоминаются, но судя по приводимым микрофотографиям имели место. Нитевидный вариант молекулярно-генетически похож на обычный вариант ТЗА, хотя авторы отмечали, что случаи в их серии реже демонстрировали метилирование MLH1 [18].

Типичный вариант ТЗА представляет собой экзофитный ворсинчатый полип, отличающийся от нитевидного варианта отсутствием избыточной ворсинчатости и отсутствием утолщений в концевых отделах, и это, по-види-мому, является единственным критериями их разделения. Очень маловероятно, что существует какая-либо биологическая разница в поведении между нитевидным вариантом и типичным вариантом ТЗА, хотя Ha постулировал, что нитевидный вариант менее агрессивный [18].

Богатый муцином вариант ТЗА содержит больше бокаловидных клеток или богатых муцинами столбчатых клеток (на которые приходится не менее 50 % составляющих клеток), чередующихся с меньшим количеством эозинофильных клеток. Архитектурно и даже биологически (на данный момент) этот вариант ничем не отличается от классического ТЗА и, возможно, это всего лишь гистологическая особенность типичной ТЗА. Дополнительной особенностью можно считать меньшее количество ЭК [19].

Дисплазия и тип дисплазии, вероятно, являются наиболее противоречивыми аспектами ТЗА. По историческим причинам, основанным на оригинальном описании Longacre и Fenoglio-Preiser, ТЗА являются безусловно дис-пластическими, демонстрирующими типичную аденоматозную дисплазию, которая имеет место в тубулярных и ТВА [6]. Однако эта парадигма была поставлена под сомнение Bettington с соавторами в их подробном анализе 200 случаев ТЗА. Они на основании трёх характеристик пришли к выводу, что ТЗА изначально не являются дис-пластическими: 1) цитологические характеристики ТЗА не демонстрируют явной атипии; 2) митозы встречаются редко или отсутствуют, и имеет место низкая пролиферативная активность по индексу Ki-67; 3) дополнительные иммуногистохимические реакции с β -catenin и p53 были отрицательными, в то время как p16 был сохранён [4].

Если согласиться с такими взглядами, то следует признать, что большинство ТЗА на начальных стадиях лишены цитологической атипии в виде митозов, наличия гиперх-ромных напластовывающихся ядер с плеоморфизмом, потерей полярности, формированием псевдостратификации, и отсутствуют архитектурные особенности дисплазии: скопление желёз, тесное их расположение или кри-брозные структуры.

Следует отметить, что изначально во всех вариантах зубчатых полипов были выделены две формы дисплазии. Первой и общепризнанной является аденоматозная дисплазия, которая присутствует в обычных тубулярных и ТВА. Эта форма дисплазии характеризуется комплексом цитологических и архитектурных признаков, упомянутых выше, и она подразделяется, в свою очередь, на дисплазию низкой и высокой степени [3]. Есть четыре основных исследования ТЗА, в которых была проведена оценка аденоматозной дисплазии. В исследовании, проведенном Kim с соавт., дисплазия была обнаружена в 23 (21,5 %) из 107 случаев ТЗА [9]. Bettington с соавт. обнаружили дисплазию в 38 (19 %) из 200 случаев длительно существующих ТЗА [4]. Данная группа включала случаи явной дисплазии и/или карциномы в пределах ТЗА. В серии, описанной Tsai с соавт., 25 (42 %) из 60 случаев ТЗА были диспластиче-скими [13], в то время как Wiland с соавт. отмечали дисплазию в 16 (29 %) из 55 случаев, 14 из этих 16 случаев демонстрировали дисплазию низкой степени [10].

Оценка аденоматозной дисплазии в ТЗА может быть затруднена наличием смешанных ТЗА и обычных аденом, но если эти смешанные варианты исключены, приблизительно 20–30 % классических ТЗА должны содержать области аденоматозной дисплазии, обычно низкой степени.

Второй, возможно, более спорной и менее признанной формой дисплазии, связанной с зубчатыми полипами, включая ТЗА, является так называемая зубчатая дисплазия [20].

Эта форма дисплазии не получила большой поддержки в среде патологов, даже несмотря на тот факт, что Lazarus R. с соавт. [21], а затем Goldstein N.S. с соавт. [22] подробно описали её цитологические признаки более десяти лет назад. Считается, что большая часть зубчатых полипов (СЗА/П, ГП и ТЗА) объединены зубчатой дисплазией и зубчатым молекулярным путём канцерогенеза. Всё больше данных свидетельствует в пользу молекулярного перехода от микровезикулярного варианта ГП к СЗА/П, к ТЗА и зубчатой аденокарциноме, эта последовательность подкрепляется зубчатым молекулярным путём. Цитологические признаки, описанные Lazarus с соавт., для зубчатой дисплазии потенциально можно увидеть во всех вариантах зубчатых полипов в зависимости от доминирующей мутации в этом конкретном полипе [21]. Мутации BRAF способны инициировать зубчатый путь и, следовательно, зубчатую дисплазию. Зубчатая дисплазия оценивалась как лёгкая, умеренная и тяжёлая на основе цитологических и архитектурных критериев [20]. Цитологические признаки менялись по ходу крипт, нарастая к середине крипты, а затем и к поверхности. Ядерные особенности зубчатой дисплазии, предложенные Lazarus R. с соавт., включали: увеличение, изменение размера и формы, стратификацию и потерю полярности клеток. Goldstein с соавт. уточнили эти критерии и предложили объединение лёгкой и умеренной дисплазии в дисплазию низкой степени зубчатой дисплазии, а также добавили следующие характеристики: выстилающие клетки были от кубических до коротких столбчатых, ядра были круглыми до овальных, картина ядерного хроматина была везикулярной и просветлённой, обнаруживалось хорошо выраженное крупное ядрышко и уменьшенное количество эозинофильной цитоплазмы. Что касается митотической активности, то она отмечалась в средних и верхних отделах крипт, а не ограничивалась нормальным пролиферативным отделом в основании крипт [22]. Описанные цитологические особенности в случаях, когда они были хорошо выражены, сочетались со структурными нарушениями.

Структурные изменения нарастают с развитием и прогрессией зубчатого пути: увеличение зазубренности просвета, почкование, ветвление, скученность и слияние желёз, ворсинчатость поверхности (крайним примером этого является экзофитность ТЗА). Архитектурная сложность возрастает от простого ГП к СЗА/П (который в первую очередь определяется его архитектурными особенностями) и, в конечном итоге, в ТЗА.

Хотя термин «дисплазия» был добавлен к этому спектру изменений, существует четкая связь с «дисматурацией» или аномальный процесс пролиферации и созревания [23]. Процесс дисматурации подтверждается наличием «незрелых» или дистрофических бокаловидных клеток, особенно в ГП и СЗА/П. Эти клетки имеют цитоплазматические вакуоли муцина и большие, круглые ядра, ориентированные в просвет, часто с чётким ядрышком. Другими словами, эти дистрофические бокаловидные клетки имеют перевернутый рисунок: вместо апикальных вакуолей муцина и базальных ядер они характеризуются базальным муцином и апикальным расположением ядер. Кроме того, эти дистрофические бокаловидные клетки распределены нерегулярно и асимметрично вдоль крипты, отражая процесс нарушенного созревания, присущий зубчатой дисплазии.

Специфично для ТЗА, меньшая пропорция проявляет зубчатую дисплазию по сравнению с аденоматозной дисплазией (точные случаи неизвестны), в то время как у пациентов с аденоматозной дисплазией имеет место мутация KRAS, которая, как уже было сказано, не связана с предшественником или предшественниками ГП или СЗА/П [2].

Биологическая значимость низкой степени зубчатой дисплазии на сегодняшний день недостаточно понятна и, учитывая этот факт, данная информация не должна отражаться в заключении. Зубчатая дисплазия высокой степени хорошо узнаваема гистологически из-за крайней выраженности цитологической и архитектурной атипии и должна быть обязательно отражена в заключении.

Необходимо признать, что зубчатая дисплазия высокой степени является результатом наличия мутации гена BRAF, что, в конечном счёте, приводит к развитию аденокарциномы через ускоренный зубчатый молекулярный путь, из-за чего полипы имеют высокую вероятность агрессивного ускоренного развития аденокарциномы [2]. Именно поэтому данные полипы и пациенты требуют особого ведения.

Поскольку обычная аденоматозная дисплазия встречается чаще, чем зубчатая дисплазия в СЗА/П и ТЗА, эта форма дисплазии (слабая или тяжёлая), если они присутствует, должна быть отражена в заключении. В настоящее время по умолчанию предполагается, что дисплазия, обнаруженная в зубчатых полипах, является аденоматозной, а не зубчатой.

Заключение

ТЗА представляет собой уникальный полип, который попадает в группу зубчатых полипов. Она имеет сочетание характерных морфологических особенностей с зубчатым экзофитным характером роста, цитоплазматической эозинофилией и наличием эктопических крипт. Выделены следующие морфологические варианты ТЗА: плоские, нитевидные и богатые муцинами. Выделение данных вариантов не проясняет, а скорее запутывает ситуацию и затрудняет диагностику. Некоторые критерии весьма противоречивы или даже не вписываются в классические признаки ТЗА. Не все ТЗА могут содержать участки аденоматозной дисплазии. Терминология, используемая в обозначении ТЗА, и её перевод на русский язык также добавляют трудностей в понимании проблемы ТЗА. Следует подчеркнуть, что сочетание разных вариантов ТЗА у одного пациента, а также сочетание ТЗА с другими вариантами полипов является важным признаком всех ТЗА. ТЗА представляют опасность в плане возможной малигнизации. В этом отношении показательно, что у пяти из наших пациентов имело место сочетание ТЗА с аденокарциномой.

Список литературы Морфологические характеристики и диагностические критерии традиционной зубчатой аденомы

- Nagtegaal I.D., Odze R.D., Klimstra D., Paradls V., Rugge M., Schirmacher P. WHO Classification of Tumours Editorial Board . WHO Classification of Tumours Editorial Board. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system. Histopathology. 2020;76(2):182-188. https://doi.org/10.1111/his.13975

- McCarthy A.J., Serra S., Chetty R. Traditional serrated adenoma: an overview of pathology and emphasis on molecular pathogenesis. BMJ Open Gastroenterol 2019;6(1):e000317. https://doi.org/10.1136/bmjgast-2019-000317

- Bettington M.L., Chetty R. Traditional serrated adenoma: an update. Hum Pathol2015;46(7):933-938. https://doi.org/10.1016/j.humpath.2015.04.002

- Bettington M.L., Walker N.I., Rosty C., Brown I.S., Clouston A.D., McKeone D.M. et al. A clinicopathological and molecular analysis of 200 traditional serrated adenomas. Mod Pathol. 2015;28(3):414-427. https://doi.org/10.1038/modpathol.2014.122

- Torlakovic E.E., Gomez J.D., Driman D.K., Parfitt J.R., Wang C., Benerjee T., et al. Sessile serrated adenoma (SSA) vs. traditional serrated adenoma (TSA). Am J Surg Pathol. 2008;32:21-29. https://doi.org/10.1097/PAS.0b013e318157f002

- Longacre T.A., Fenoglio-Preiser C.M. Mixed hyperplastic adenomatous polyps/serrated adenomas. A distinct form of colorectal neoplasia. Am J Surg Pathol. 1990;14:524-537. https://doi.org/10.1097/00000478-199006000-00003

- Rex D.K., Ahnen D.J., Baron J.A., Batts K.P., Burke C.A., Burt R.W., et al. Serrated lesions of the colorectum: review and recommendations from an expert panel. American Journal of Gastroenterology. 2012;107:1315-329. https://doi.org/10.1038/ajg.2012.161

- Rau T.T., Agaimy A., Gehoff A., Geppert C., Jung K., Knobloch K., et al. Defined morphological criteria allow reliable diagnosis of colorectal serrated polyps and predict polyp genetics. Virchows Arch. 2014;464:663-672. https://doi.org/10.1007/s00428-014-1569-7

- Kim M.J., Lee E.J., Suh J.P., Chun S.M., Jang S.J., Kim D.S., et al. Traditional serrated adenoma of the colorectum: cllnicopathologlc Implications and endoscopic findings of the precursor lesions. Am J Clin Pathol. 2013;140:898-911. https://doi.org/10.1309/AJCPDJC9VC5KTYUS

- Wiland H.O., Shadrach B., Allende D., Carver P., Goldblum J.R., Liu X., et al.. Morphologic and molecular characterization of traditional serrated adenomas of the distal colon and rectum. Am J Surg Pathol. 2014;38:1-7. https://doi.org/10.1097/PAS.0000000000000253

- Rau T.T., Atreya R., Aust D., Baretton G., Eck M., Erlenbach-Wünsch K., et al. Inflammatory response in serrated precursor lesions of the colon classified according to who entities, clinical parameters and phenotype-genotype correlation. J Pathol 2016;2:113-124. https://doi.org/10.1002/cjp2.41

- Kim K.M., Lee E.J., Kim Y.H., Chang D.K., Odze R.D. Kras mutations in traditional serrated adenomas from Korea herald an aggressive phenotype. Am J Surg Pathol. 2010;34:1-75. https://doi.org/10.1097/PAS.0b013e3181d40cb2

- Tsai J.H., Liau J.Y., Lin Y.L., Lin L.I., Cheng Y.C., Cheng M.L., et al. Traditional serrated adenoma has two pathways of neoplastic progression that are distinct from the sessile serrated pathway of colorectal carcinogenesis. Mod Pathol. 2014;27:1375-1385. https://doi.org/10.1038/mod-pathol.2014.35

- Toyota M., Ahuja N., Ohe-Toyota M., Herman J.G., Baylin S.B., Issa J.P., et al. Cpg island methylator phenotype in colorectal cancer. Proc Natl Acad Sci USA. 1999;96:8681-8686. https://doi.org/10.1073/pnas.96.15.8681

- Spring K.J., Zhao Z.Z., Karamatic R., Walsh M.D., Whitehall V.L., Pike T., et al. High prevalence of sessile serrated adenomas with BRAF mutations: a prospective study of patients undergoing colonoscopy. Gastroenterology. 2006;131:1400-1407. https://doi.org/10.1053Zi.gastro.2006.08.038

- Yang S., Farraye F.A., Mack C., Posnik O., O'Brien M.J. Braf and KRAS mutations in hyperplastic polyps and serrated adenomas of the colorectum: relationship to histology and CpG island methylation status. Am J Surg Pathol. 2004;28:1452-1459. https://doi.org/ 10.1097/01.pas.0000141404.56839.6a

- Yantiss R.K., Oh K.Y., Chen Y.T., Redston M., Odze R.D. Filiform serrated adenomas: A clinicopathologic and immunophenotypic study of 18 cases. Am J Surg Pathol. 2007;31:1238-1245. https://doi.org/10.1097/PAS.0b013e31802d74c0

- Ha S.Y., Lee S.M., Lee E.J., Kang S.Y., Jang K.T., Park C.K., et al. Filiform serrated adenoma is an unusual, less aggressive variant of traditional serrated adenoma. Pathology. 2012;44:18-23. https://doi.org/10.1097/PAT.0b013e32834d7bbf

- Sacco M., De Palma F.D.E., Guadagno E., Giglio M.C., Peltrini R., Marra E., et al. Serrated lesions of the colon and rectum: Emergent epidemiological data and molecular pathways. Open Med (Wars). 2020;15(1):1087-1095. https://doi.org/10.1515/med-2020-0226

- Chetty R. Dysplasia in traditional serrated adenoma. Ann Diagn Pathol. 2019;42:75-77. https://doi.org/10.1016/j.anndiagpath.2019.06.004

- Lazarus R., Junttila O.E., Karttunen T.J., Mäkinen M.J. The risk of metachronous neoplasia in patients with serrated adenoma. Am J Clin Pathol. 2005;123:349-359. https://doi.org/10.1309/VBAG-V3BR-96N2-EQTR

- Goldstein N.S. Small colonic microsatellite unstable adenocarcinomas and high-grade epithelial dysplasias in sessile serrated adenoma polypectomy specimens. Am J Clin Pathol. 2006;125:132-145.

- Torlakovic E.E., Gomez J.D., Driman D.K., Parfitt J.R., Wang C., Benerjee T., et al. Sessile serrated adenoma (SSA) vs traditional serrated adenoma (TSA). Am J Surg Pathol. 2008;32:21 -29. https://doi.org/10.1097/PAS.0b013e318157f002