Морфологические и химические свойства почв генетических резерватов Северного Приладожья

Автор: Медведева Мария Владимировна, Федорец Наталья Глебовна, Ильинов Алексей Алексеевич, Раевский Борис Владимирович, Рудковская Оксана Алексеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 6 (127), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты исследования морфологических и химических свойств почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья. Показано, что ведущими почвообразовательными процессами для них являются буроземообразование, глееобразование, торфообразование. Полученные данные могут быть использованы при проведении долгосрочного мониторинга почв, сформировавшихся в еловых древостоях.

Северное приладожье, еловые генетические резерваты, морфологические и химические свойства почв

Короткий адрес: https://sciup.org/14750203

IDR: 14750203 | УДК: 630*114.41+630*114.3+630*114.2(470.22)

Текст научной статьи Морфологические и химические свойства почв генетических резерватов Северного Приладожья

В настоящее время в связи с ростом антропогенного воздействия на лесные экосистемы актуальной является проблема сохранения такой уникальной природной территории, как Северное Приладожье. Сокращение площади лесов на данной территории приводит к уничтожению генофонда ценных растений и снижению ее био-ресурсного потенциала. Как известно, почвы определяют продуктивность, динамику роста и развития, устойчивое функционирование фитоценозов [6], [11]. Они формируют прямо или опосредованно систему биохимических циклов элементов. Почвы малонарушенных лесных экосистем могут служить хорошим индикатором происходящих изменений в природе на современном этапе ее развития. В этой связи необходимы комплексные исследования почв лесных экосистем данного района.

Одним из важных инструментов сохранения биоразнообразия на внутривидовом уровне является создание генетических резерватов. Они позволяют «изъять» из хозяйственной деятельности почвы на относительно небольших участках естественных популяций основных лесообра- зующих пород. Почвы генетических резерватов не будут испытывать антропогенных нагрузок и поэтому могут использоваться при мониторинговых исследованиях [4], [8], [9]. В настоящее время общая площадь генетических резерватов в Карелии составляет более 6000 га. Среди них особое место занимают еловые генетические резерваты, расположенные в районе Карельского Приладожья. Однако если характеристике почв лесных биогеоценозов этого района посвящено достаточно много работ [5], [6], [7], то сведения о почвах генетических резерватов отсутствуют. Цель настоящего исследования заключалась в изучении свойств лесных почв еловых генетических резерватов Северного Приладожья и предусматривала решение следующих задач: 1) выполнить морфологическое описание почв под еловыми древостоями; 2) выявить наиболее типичные для данных участков почвы, исследовать их химические свойства; 3) дать характеристику биологической активности изучаемых почв.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Район исследований расположен в северной части Приладожья Карелии и охватывает участок

выступов архейского основания. Интенсивная деятельность ледника стала причиной формирования каменистых осыпей, россыпей, скалистых обнажений, покрытых растительностью. Рельеф местности – грядово-холмистый; грядовый; его большая пересеченность и сложность развития способствовали формированию контрастных по увлажнению условий, гетерогенности свойств почв, пестроты почвенного покрова. На данной территории в почвообразовании участвуют как коренные породы, так и четвертичные отложения. Валунно-галечная морена, сложенная суглинками и обломками гранитов, в отдельных местах оказывается смытой, при этом обнажается кристаллическая порода. Последняя выступает как почвообразующая и подстилающая порода.

Изучаемый район по агроклиматическому районированию относится к южному, число дней со снежным покровом составляет 135–145. По условиям теплообеспеченности почв район является умеренно теплым, средняя температура почв в июле 16,6–17,5 оС [2].

Постоянные пробные площади (ППП) № 7 и 8 были заложены в Сортавальском и Хелюль-ском участковых лесничествах Сортавальского центрального лесничества, где расположены еловые генетические резерваты (№ 6 и 8). Их размер составлял 980 и 391,1 га соответственно. По таксационным описаниям и плану лесонасаждений подбирались наиболее типичные для данных резерватов еловые выделы. При закладке ППП соблюдался принцип единства условий местопроизрастания, типа леса, происхождения и возрастной структуры, однородности состава и полноты древостоя. Размеры ППП определялись наличием не менее 200–250 деревьев основного элемента леса. Площадь каждой пробной площади составляла 0,4 га. Обработка первичных материалов по пробным площадям велась общепринятыми в лесной таксации методами. Таксационная характеристика древостоя приводится в табл. 1. На основании анализа структуры древостоев на заложенных пробных площадях можно заключить, что история их возникновения имеет ряд сходных черт. Более 120 лет назад изучаемые свободные от леса территории заселялись породами-пионерами: сосной, березой и осиной. По мере развития древостоя началось массовое естественное возобновление ели. На момент исследования отмечено абсолютное преобладание поколения ели в возрасте 81–120 лет, идет формирование второго ее поколения, завершается процесс выпадения из состава древостоя березы и осины. В настоящее время практически все леса данного района являются антропогенно нарушенными и представляют собой сукцессионные варианты сообществ, находящихся в нестабильном состоянии.

На каждой пробной площади был выявлен видовой состав сосудистых растений, выделены микрогруппировки (парцеллы). На исследуемых пробных площадях отмечен высокий уровень видового богатства напочвенного покрова, что в целом характерно для Приладожского флористического района [10]. Как известно, мозаичность напочвенного покрова отражает неоднородность свойств почв, что и использовалось при выборе участков для закладки разрезов. Основным методом исследования опорных разрезов был традиционный морфологический анализ вертикального профиля почв, для более детального анализа почвенного покрова делали прикопки. Из всего разнообразия типов почв, выявленных на данных участках, для анализа были выбраны пять наиболее типичных, встречающихся на обоих пробных площадях (ПП 7 и ПП 8). Таксономическая принадлежность почв устанавливалась в соответствии с региональной классификацией [5], [11]. Для определения химических свойств почв отбирали образцы из почвенных разрезов. В отобранных образцах определяли кислотность и содержание химических элементов в аналитической лаборатории Института леса КарНЦ РАН по общепринятым методам [1].

Таблица 1

Таксационная характеристика древостоя исследуемых пробных площадей

|

Показатель |

Пробные площади / район расположения |

|

|

№ 7 / Сортавала |

№ 8 / Хелюля |

|

|

Общий состав |

5,3E 1,2С 3,4Б 0,1Ос |

9,1E 0,3С 0,3Б 0,4Ос |

|

Возрастная структура еловой части |

5Е100 0,3Е60 |

8,8Е1000,3Е60 |

|

Тип леса |

черничный |

черничный |

|

Средний возраст, лет |

100 |

100 |

|

Средний диаметр, см |

22 |

29 |

|

Средняя высота, м |

21 |

24 |

|

Запас, м3/га |

443 |

404 |

|

Число стволов, шт./га |

928 |

632 |

|

Относительная полнота |

1,2 |

0,95 |

|

Бонитет |

III |

II |

|

Подрост |

10Е (300 шт./га) |

9Е (2100 шт./га), 1Б (200 шт./га) |

|

Подлесок |

нет |

рябина, ольха серая |

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе комплексных исследований было установлено, что на исследуемых участках преобладающими типами почвообразовательных процессов являются буроземообразо- вание, глееобразование и торфообразование. Торфонакопление приурочено к понижениям между грядами, блюдцеобразным западинкам, а также к местам выхода коренных пород. Процессы микробной трансформации органического вещества в данных почвах заторможены, вследствие чего происходит накопление торфа. Валунно-галечная морена, сложенная суглинками, подпирается кристаллическими породами и периодически подтопляется, что создает господство восстановительных условий и предпосылки к развитию глееобразования. Особо необходимо подчеркнуть, что в данных почвах проявляются процессы буроземообразования, которые обусловлены благоприятным сочетанием тепла, влаги, богатством материнских почвообразующих пород щелочными и щелочноземельными металлами. Немаловажная роль при этом принадлежит микробиоте, которая активно участвует в деструкционных процессах. На исследуемой территории специфические условия почвообразования (более теплый климат, распространение суглинистой морены, бедной кремнеземом и обогащенной щелочно- земельными металлами, достаточно высокий микробиально-биохимический потенциал почв) не способствуют развитию подзолообразовательного процесса [3]. Поэтому можно говорить, что для данной местности буроземы и подбуры являются интразональным типом почв.

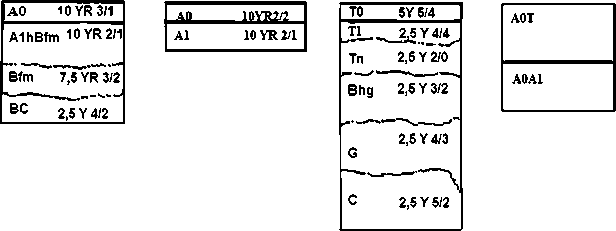

Были исследованы пять наиболее типичных для изучаемых пробных площадей типов почв. Три разреза (органогенная примитивная, торфяно-болотная и подбур) характеризуют почвы, сформировавшиеся на скальном основании. Два разреза характеризуют почвы, сформировавшиеся на суглинистой морене, – бурозем грубогумусный и торфяно-глеевая переходная (рис. 1). Степень развития профиля лесных почв определяется местоположением на элементах рельефа. Согласно морфологическому описанию, органогенная примитивная и торфяно-болотная почвы характеризуются укороченным профилем, резкая граница между переходами отсутствует, переход между ними постепенный. Профили бурозема грубогумусного и подбура более дифференцированы по цвету, структуре, при этом границы между горизонтами заметнее.

глубина, см

О

Бурозем грубогумусный типичный на суглинистой морене

АО 10YR2/1

А1 10YR%

7,5 YR 3/3 Bfm

■30

В2 2,5 YR 5/4

2,5 Y 5/2 ВС

с 2,5 Y 5/2

Органогенная примитивная на скальном основании

Подбур среднемощный грубогумусный на скальном основании

Торфяно-глеевая переходная на суглинистой морене

Торфяно-болотная на скальном основании

Рис. 1. Морфологическое строение почв генетических резерватов Приладожья

Пробная площадь № 7 (резерват № 6, Сортавальское лесничество, квартал 150, выдел 3) расположена на пологом южном склоне скальной гряды, перекрытой моренными отложениями. Для данного участка характерна высокая завалуненность. Тип леса – ельник черничный. В напочвенном покрове зарегистрированы 27 видов сосудистых растений. Помимо черники, играющей основную роль в составе травяно-кустарничкового яруса, обильны вейник тростниковый, ландыш майский, майник двулистный и костяника каменистая. Здесь отмечено произрастание пяти видов растений, являющихся элементами южной тайги и широколиственных лесов. Моховой ярус образован преимущественно зелеными мхами, среди которых доминирует плевро-циум Шребера. Значения общего проективного покрытия травяно-кустарничкового и мохового ярусов одинаковы и равны 30 %.

Бурозем грубогумусный типичный на суглинистой морене

Данный разрез заложен в ландышево-кислично-черничной парцелле, в пределах которой отмечено наибольшее значение проективного покрытия кислицы (10 %) по сравнению с остальными парцеллами, выделенными на данной ППП. Профиль почвы по окраске однороден, разделение на горизонты затруднено (рис. 1). Мощность подстилок отражает формы микрорельефа, поэтому ее изменения ясно выражены. Дифференциация нижней части профиля на горизонты затруднена.

А0' 0-1 см. Лесная подстилка, бурая (10 YR 3/3), рыхлая, слабо разложившаяся, состоит из опада ели, шишек, мхов, разнотравья, отмерших веток и листьев кустарничков, горизонт густо пронизан корнями кустарничков, сухой, переход в нижележащий горизонт постепенный.

A0” 1-2(4) см. Лесная подстилка, темно-коричневая (10 YR 2/2), уплотнена, среднеразло-жившаяся, состоит из опада растений, хвои ели, шишек, древесины, веток, мхов, разнотравья, густо пронизана мелкими и средними корнями кустарничков, горизонт сухой, граница перехода ясная.

A 0 ''' 2(4)-4(6) см. Лесная подстилка, темнокоричневая (10 YR 2/1), хорошо разложившаяся, опад растений утратил анатомическое строение, более плотная, чем вышележащий горизонт, слоистая, густо пронизана корнями, горизонт свежий, переход по структуре ясный.

A 1 4(6)-15(20) см. Грубогумусный перегнойный горизонт, темно-серый с коричневым оттенком (10 YR ¾), переход постепенный, свежий, рыхлое сложение, ореховатая структура, хорошо оструктурен, структурные агрегаты слабо цементированы, однородный по цвету и структуре, легкий суглинок, насыщенность корнями средняя, встречаются крупные корни ели, переход постепенный по цвету и плотности.

Bfm - 15(20)-21(25) см. Яркой охристо-бурой или коричнево-бурой окраски (7,5 YR 3/3), свежий, рыхлый, ореховатой структуры, встречаются крупные корни ели, под корнями деревьев отмечены включения части одного горизонта в массу другого, по граням структурных отдельностей отмечены органо-минеральные пленки, легкий суглинок, переход в нижележащий горизонт постепенный по цвету, линия перехода волнистая.

В2 21(25)-31(36) см. Серо-коричневый (2,5 YR 5/4), несколько светлее вышележащего горизонта, свежий, более плотный, чем горизонт Bfm, зернистой структуры, легкий суглинок, по ходу корней обнаруживается темно-коричневый органический материал.

BC 31(36)-40(45) см. Переходный к почвообразующей породе, темно-серого цвета (2,5 Y 5/2), свежий, более плотный, чем вышележащий горизонт, имеются мелкие корни, комковатоореховая структура, переход постепенный по цвету, волнистый.

С 40(45) см и глубже. Почвообразующая порода, серого цвета (2,5 Y 5/2), менее рыхлый, влажный, суглинистая морена, с включением плохо окатанного гравийно-галечно-валунного материала, с прослоями и линзами песка.

Органогенная примитивная на скальном основании

Разрез заложен на выходах коренных пород. Маломощная, хорошо минерализованная лесная подстилка расположена на тонком слое органоминерального субстрата. Мощность почвенного слоя зависит от микрорельефа. Данный разрез приурочен к мертвопокровной парцелле (суммарное проективное покрытие травяно-кустарничкового и мохового ярусов не превышает 5 %).

А0 0-2(5) см. Лесная подстилка, бурая (10 YR 2/2), хорошо разложившаяся, состоящая из опада хвои ели, шишек, древесины, веток, мхов, разнотравья, горизонт сухой, рыхлый, насыщен корнями кустарничков, переход в следующий горизонт постепенный, отмечено наличие углей.

А 1 2(5)-4(7) см. Перегнойно-гумусовый горизонт, темно-бурый (10 YR 2/1), сухой, рыхлый, отмечено скопление мелкозема, образованного при выветривании почвообразующих пород, пространство между минеральными частицами заполнено органическим веществом.

R 4(7) и глубже. Коренная порода, гранитный пегматит.

Торфяно-болотная на скальном основании

Разрез заложен в микропонижении. Почвы приурочены к пятнам сфагнума – индикатора избыточного застойного увлажнения.

A 0 T' 0-5(7) см. Оторфованная лесная подстилка, неоднородная по цвету, преобладает соломенно-желтая окраска (5Y 5/4 + 10 YR 3/3), фрагментарно темно-бурая, состоит из живых или слаборазложившихся сфагновых мхов с обильной примесью опада древесных растений, кустарничков черники, можжевельника, горизонт свежий, рыхлый, много корней растений.

A0T'' 5(7)-10(12) см. Оторфованная лесная подстилка, более однородная по цвету, светлобурая (10 YR 3/3), состоит из растительных остатков, хорошо сохранивших свою форму, горизонт рыхлый, более плотный, чем вышележащий, густо пронизан корнями кустарничков, постепенный переход в нижележащий горизонт по цвету, плотности, степени разложения растительного материала.

A 0 T''' 10(12)-16(20) см. Оторфованная лесная подстилка темно-коричневого цвета (10 YR 2/2), остатки растений утрачивают анатомическое строение, влажный, уплотнен, более плотный, чем вышележащий горизонт, слоистый, густо пронизан корнями растений.

A 0 A 1 16(20)-22(25) см. Черного цвета (10 YR 3/1), влажный, более плотный, чем подстилка, пронизан корнями, много мелких камней.

R 22(25) см и глубже. Коренная порода - граниты.

Пробная площадь № 8 (Хелюльское лесничество, квартал 53, выдел 19) расположена на пологом западном склоне скальной гряды, перекрытой моренными отложениями. Тип леса – ельник черничный влажный. В напочвенном покрове выявлены 29 видов сосудистых растений, три из которых являются представителями южнотаежных лесов. Доминирует черника, обильны майник двулистный, вейник тростниковый и луговик извилистый. Доминантом мохового яруса, представленного главным образом зелеными мхами, является плевроциум Шребе-ра. Общее проективное покрытие травяно-кус- тарничкового и мохового ярусов составляет 45 и 70 % соответственно.

Подбур среднемощный грубогумусный на скальном основании

Разрез заложен в черничной парцелле, занимающей наибольшую поверхность пробной площади.

A0` 0–0,5(1) см. Лесная подстилка бурых тонов (10 YR 3/3), слаборазложившаяся, состоит из остатков хвои ели, разнотравья, шишек, веток, мхов, не утративших анатомического строения, темно-коричневая, сухая, рыхлая, бесструктурная, густо пронизана корнями кустарничков, переход по плотности и степени разложения растительного материала постепенный.

A0`` 0,5(1)–3(5) см. Лесная подстилка, темнокоричневая (10 YR 3/1), хорошо разложившаяся, растения утратили морфологическое строение, уплотнена, сухая, густо пронизана корнями.

A1hBfm 3(5)–12(14) см. Темно-коричневый (10 YR 2/1), местами коричневатый с буроватоохристыми пятнами, насыщенность корнями средняя, сухой, плотный, комковатой структуры, переход по цвету и плотности постепенный.

Bfm 12(14)–17(19) см. Переходный горизонт, окрашен неоднородно, преобладает окраска буровато-темно-серая, местами охристо-коричневая (7,5 YR 3/2), сухой, более плотный, чем вышележащий горизонт, есть корни, комковатой структуры, постепенный переход по плотности.

BC 17(19)–20(21) см. Минеральный горизонт, темно-серый (2,5 Y 4/2), более однородный по окраске, чем вышележащий, свежий, плотный, суглинистый, много мелких камней.

R 20(21) и глубже. Материнская порода – гранит.

Торфяно-глеевая переходная на суглинистой морене

Разрез заложен в блюдцеобразной впадине, папоротниково-сфагновой парцелле. Моховой ярус имеет стопроцентное проективное покрытие и сложен преимущественно видами рода Sphagnum . При достаточно высоком уровне видового богатства сосудистых растений (15 видов) общее проективное покрытие травянокустарничкового яруса незначительно и составляет не более 10 %.

T0 0–0,8(2) см. Очес из плохо разложившихся сфагновых мхов, светло-желтый (5Y 5/4), окраска однородная, свежий, рыхлый, пронизан корнями, переход, ясный по цвету, степени разложения.

T1 0,8(2)–4(7) см. Торфяный, более темный, чем вышележащий, темно-бурый (2,5 Y 4/4), свежий, рыхлый, более плотный, чем предыдущий, густо пронизан корнями, среднеразложивший-ся, переход, ясный по цвету и плотности.

Tп 4(7)–12(15) см. Торфяно-перегнойный, темно-бурый (2,5 Y 4/4), влажный, более плотный, чем вышележащий, остатки растений утрати- ли анатомическое строение, встречаются угли, крупные корни, постепенный переход по цвету.

Bhg 12(15)–22(25) см. Серо-коричневый (2,5 Y 3/2), неравномерно окрашенный, глеевый минеральный горизонт, пропитан органическим веществом, в нижней части встречаются единичные корни ели, суглинистый, влажный, комковатой структуры, слоистый, постепенный переход по цвету.

G 22(25)–40 см. Почвообразующая порода, суглинистая морена с валунами, от темно-серой до голубовато-сизой окраски (2,5 Y 4/3), влажный, уплотнен, суглинистый, встречаются железистые прожилки и ржавые расплывчатые пятна, корней нет.

C 40 см и глубже. Почвообразующая порода, серого цвета (2,5 Y 5/2), суглинистая морена, с включением плохо окатанного гравийно-галечно-валунного материала, с прослоями и линзами песка.

Для диагностики почв, помимо морфологического описания профилей, исследовали физические и физико-химические свойства (табл. 2). Плотность почв является одним из факторов, определяющих проникновение корней в почвенную толщу. Результаты исследования показали, что плотность почв верхних горизонтов до глубины 10–15 см ниже (0,63–0,69 г/см3), чем в более глубоких горизонтах почв. Более низкие значения данного показателя в верхней части профиля обусловлены обогащенностью органическим веществом и развитием корневой системы древесных растений. Показатели плотности на глубине более 40 см на всех участках были одинаковыми (1,1 г/см3).

Все исследуемые почвы достаточно кислые, значения рН изменяются с глубиной в пределах 2,5–4,2 (табл. 2). Наиболее низкие значения рН отмечены для органогенных горизонтов подстилки, состоящих из опада хвойных растений, находящегося на разных стадиях разложения.

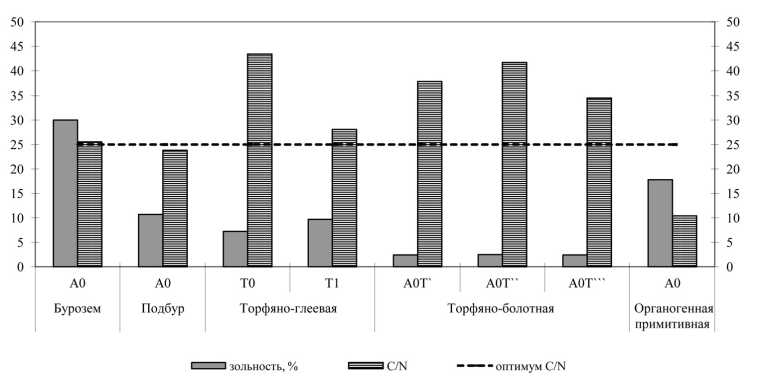

Зольность органогенного горизонта исследуемых почв меняется в широком диапазоне. В почвах гидроморфного ряда (торфяно-болотная и торфяно-глеевая) биогенное накопление минеральных элементов низкое, содержание золы меньше 7 % (рис. 2). На наш взгляд, высокое содержание золы (до 18 %) в А0 горизонте примитивных почв, сформировавшихся на скальном основании, обусловлено вкраплениями минеральных частичек почвообразующей породы, механические элементы которой способны заполнять пустоты, образующиеся в лесной подстилке. Подстилки буроземов накапливают до 30 % золы, что свидетельствует о богатстве почв элементами минерального питания растений. В данных горизонтах почв формируются достаточно благоприятные трофические условия для развития микробиоты: высокое содержание неорганических соединений и достаточная обеспе- ченность органическими веществами, доступными для микробиоты.

Биологический круговорот элементов-биогенов (C, N) в почвенном профиле находится в тесной взаимосвязи с направленностью трансформации органического вещества. Интенсивность круговорота данных веществ максимальна в верхнем органогенном горизонте почв – лесной подстилке. Именно здесь выявлено наибольшее содержание С и N. При этом самые благоприятные трофические условия для подстилочных деструкторов формируются при отношении C/N, равном 25, что наблюдали в почвах с выраженным процессом буроземообразования (рис. 2).

Таблица 2

Химические показатели почв еловых древостоев генетических резерватов Северного Приладожья

|

Горизонт |

Плотность, г/см3 |

рНKCl |

С |

N |

C/N |

Р |

К |

S |

Fe |

Ca |

Mg |

|

% |

% |

мг/кг |

|||||||||

ПП7. Органогенная примитивная на скальном основании

|

А0 |

* |

3,8 |

40,51 |

3,91 |

10,40 |

0,17 |

0,11 |

0,18 |

1740 |

6380 |

669 |

|

А1 |

* |

3,7 |

33,05 |

1,48 |

22,30 |

0,18 |

0,10 |

0,19 |

3850 |

3580 |

566 |

Бурозем грубогумусный типичный на суглинистой морене

|

А0 |

* |

3,4 |

33,21 |

1,30 |

25,55 |

0,11 |

0,12 |

0,21 |

3705 |

3661 |

844 |

|

А1 |

0,49 |

3,7 |

14,25 |

0,41 |

34,70 |

0,10 |

0,11 |

0,06 |

8560 |

1120 |

940 |

|

Bfm |

0,69 |

4,0 |

4,26 |

0,20 |

21,30 |

0,10 |

0,13 |

0,05 |

9130 |

1570 |

1070 |

|

В2 |

0,86 |

4,4 |

2,50 |

0,16 |

15,60 |

0,10 |

0,15 |

0,05 |

8520 |

876 |

572 |

|

ВС |

0,98 |

4,2 |

1,56 |

0,04 |

3,90 |

0,07 |

0,08 |

0,03 |

7100 |

1610 |

859 |

|

С |

1,12 |

4,2 |

1,04 |

0,03 |

0,07 |

0,08 |

0,03 |

2730 |

486 |

238 |

Торфяно-болотная на скальном основании

|

АОТ` |

* |

2,6 |

45,46 |

1,02 |

44,50 |

0,12 |

0,10 |

0,07 |

199 |

2340 |

366 |

|

АОТ`` |

* |

2,5 |

42,88 |

1,09 |

39,30 |

0,12 |

0,08 |

0,11 |

595 |

4480 |

831 |

|

АОТ``` |

* |

2,5 |

29,70 |

0,86 |

34,50 |

0,14 |

0,06 |

0,09 |

3540 |

1640 |

425 |

|

АОА1 |

0,13 |

3,1 |

8,69 |

0,49 |

17,70 |

0,16 |

0,11 |

0,03 |

6310 |

2680 |

700 |

ПП8. Подбур среднемощный грубогумусный на скальном основании

|

А0 |

* |

3,0 |

47,6 |

2,0 |

23,80 |

0,20 |

0,16 |

0,21 |

1409 |

3845 |

302 |

|

AlhBfm |

0,23 |

3,5 |

12,39 |

0,38 |

32,60 |

0,13 |

0,08 |

0,07 |

5400 |

2760 |

584 |

|

Bfm |

0,66 |

3,7 |

6,53 |

0,13 |

50,20 |

0,10 |

0,06 |

0,04 |

7620 |

220 |

92 |

|

ВС |

0,97 |

3,8 |

2,71 |

0,22 |

12,30 |

0,08 |

0,06 |

0,02 |

1560 |

247 |

105 |

Торфяно-глеевая переходная на суглинистой морене

|

TO |

* |

2,8 |

42,06 |

0,97 |

43,40 |

0,13 |

0,18 |

0,08 |

701 |

4010 |

872 |

|

Т1 |

* |

2,9 |

40,19 |

1,43 |

28,10 |

0,14 |

0,13 |

0,15 |

1110 |

1780 |

697 |

|

Tn |

0,08 |

3,3 |

19,05 |

0,97 |

19,60 |

0,15 |

0,11 |

0,13 |

* |

335 |

98 |

|

Bhg |

0,63 |

3,6 |

5,31 |

0,24 |

22,10 |

0,10 |

0,13 |

0,04 |

7460 |

144 |

67 |

|

G |

0,93 |

4,0 |

2,12 |

0,13 |

16,30 |

0,10 |

0,08 |

0,04 |

8350 |

203 |

76 |

|

C |

1,11 |

4,0 |

3,06 |

0,13 |

23,53 |

0,08 |

0,15 |

0,04 |

7920 |

1460 |

982 |

* Примечание. – не определяли.

Рис. 2. Химические свойства изучаемых почв генетических резерватов

Содержание фосфора и калия в изучаемых почвах уменьшается по профилю почв достаточно равномерно: биогенная аккумуляция отмечена в лесной подстилке, с глубиной их содержание снижается.

Согласно полученным данным, в лесной подстилке накапливается больше серы, чем в минеральных горизонтах. Ее участие в процессах почвообразования достаточно велико: являясь составной и неотъемлемой частью различных органических соединений, прежде всего аминокислот, она прямо и косвенно влияет на весь ход почвообразовательного процесса.

В процессе микробной трансформации органического вещества в почвенную толщу в большом объеме поступают органические кислоты, нейтрализация которых происходит при участии кальция и магния. Для данной пары элементов прослеживается четкая тенденция их биогенного закрепления в верхнем горизонте почв и постепенное снижение содержания с глубиной.

Железо поступает в экосистему преимущественно в составе неорганических и органоминеральных соединений, активно вовлекается в природный круговорот веществ. Его распределение по почвенному профилю достаточно равномерное: наименьшее содержание железа приурочено к верхнему горизонту почв, с глубиной его содержание возрастает. Последнее хоро- шо отражает тесную взаимосвязь с материнской почвообразующей породой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили выявить тенденции почвообразовательных процессов при формировании типичных для Прила-дожья ельников черничных. Было установлено, что почвенный покров изучаемых территорий характеризуется достаточной сложностью, большим разнообразием и контрастностью свойств. Различные типы почвообразования – торфона-копление, глееобразование, буроземообразова-ние – являются одной из основных особенностей почв исследованных генетических резерватов Северного Приладожья. Их проявление зависит от сочетания факторов почвообразования, а также возраста почв. Многочисленные вариации почвообразующих процессов закономерно ведут к образованию лесных почв с достаточно высоким уровнем плодородия, что способствует формированию высокопродуктивных еловых древостоев.

Полученные данные по почвам еловых резерватов в данном специфическом по природным особенностям районе Карелии могут использоваться при мониторинге лесных экосистем и выделении уникальных почвенных разностей в целях их охраны.

* Работа выполнена в рамках проекта «Генетическая изменчивость малонарушенных популяций ели финской Picea x fennica Regel Kom. в Карелии» Подпрограммы «Генофонды и генетическое разнообразие» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие».

Список литературы Морфологические и химические свойства почв генетических резерватов Северного Приладожья

- Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. 486 с.

- Атлас Карельской АССР. М.: Главное управление геодезии и картографии, 1989. 37 с.

- Газизуллин А. Х. Региональные особенности почвообразования и почвы лесов центральной части Среднего Поволжья//Лесной журнал. 2006. № 5. С. 7-13.

- Мамаев С. А., Махнев А. К., Семериков Л. Ф. Принципы выявления и сохранения генетических ресурсов древесных растений в лесах СССР///Лесное хозяйство. 1984. № 11. С. 35-38.

- Путенихин В. П. Лесные генетические резерваты хвойных в Республике Башкортостан//Хвойные бореальной зоны. 2010. Т. XXVII. № 1-2. С. 175-178.

- Положение о выделении и сохранении генетического фонда древесных пород в лесах СССР. М., 1982. 23 с.

- Морозова Р. М. Лесные почвы Карелии. Л.: Наука, 1991. 184 с.

- Морозова Р. М., Федорец Н. Г. Земельные ресурсы Карелии и их охрана. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. 148 с.

- Раменская М. Л. Анализ флоры Мурманской области и Карелии. Л.: Наука, 1983. 216 с.

- Федорец Н. Г., Морозова Р. М., Синькевич С. М., Загруральская Л. М. Оценка продуктивности лесных почв Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 190 с.

- Морозова Р. М., Лазарева И. П. Почвы и почвенный покров Валаамского архипелага. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. 170 с.