Морфологические изменения кожи межпальцевых промежутков кистей с врожденным отсутствием и посттравматическими культями пальцев в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза

Автор: Горбач Елена Николаевна, Шабалин Денис Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследован кожный покров межпальцевых промежутков 9 пациентов с кожной синдактилией и 10 пациентов с посттравматическими культями пальцев до и после выполнения реконструктивных операций с применением метода чрескостного дистракционного остеосинтеза. Несмотря на различную гистологическую картину кожи пациентов с различной патологией кисти до начала лечения, в напряженно-деформированном состоянии кожного покрова под действием дозированного растяжения выявлена общая тенденция к активному росту и утолщению пролиферирующих слоев эпидермиса и восстановлению нормального строения дермы.

Патология кисти, чрескостный дистракционный остеосинтез, аутодермопластика

Короткий адрес: https://sciup.org/142121190

IDR: 142121190 | УДК: 611/612.79:617.577-089.844

Текст научной статьи Морфологические изменения кожи межпальцевых промежутков кистей с врожденным отсутствием и посттравматическими культями пальцев в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза

Открытие «общебиологического свойства тканей отвечать на возникающие в них напряжения, преимущественно напряжения растяжения, регенерацией и ростом» (эффект Илизарова) [19] позволило поставить и решить задачи управления процессами роста и формообразования в живых организмах. На основании этого феномена разработано огромное количество способов лечения патологий ортопедического и травматологического профиля.

В последние годы в РНЦ «ВТО» разрабатываются методики лечения патологии кисти методом управляемого чрескостного остеосинтеза. В настоящее время внедрены в практику способы лечения как врожденных, так и приобретенных дефектов кисти [1, 2, 10, 12]. Преимуществом дистракционного метода является исполь- зование местных тканей больного, уменьшение травматичности оперативного вмешательства, сохранение чувствительности тканей. При этом важное значение имеет состояние мягкотканного компонента. В РНЦ «ВТО» проведены исследования акустических свойств кожного покрова пациентов с патологией кисти в различные периоды лечения, в результате которых выявлено повышение коэффициента анизотропии, связанное с возрастанием скорости звука в коже, в направлении, совпадающем с вектором ее растяжения [18]. Результаты гистологических исследований дозировано растянутого кожного покрова выявили связь этих изменений со структурной перестройкой фибриллярного остова дермы [3, 4, 6, 7, 9, 13, 16]. Оценка состояния кожи пациентов до и после лечения позво- ляет осуществить динамический контроль над эффективностью метода и является дополнительным критерием при диагностике перерас-тяжения и определения оптимальных условий создания запаса кожного покрова с целью дальнейшего проведения дермопластики. Однако в современной литературе нам не встречалось работ, посвященных особенностям гистострук- турных изменений кожного покрова пациентов с врожденной и приобретенной патологиями кисти.

Цель работы: изучение гистоструктурных изменений кожного покрова кисти под воздействием дистракционных усилий при лечении пациентов с врожденным отсутствием и травматическими повреждениями пальцев.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовали фрагменты кожи межпальцевых промежутков 9 пациентов с кожной синдактилией (I группа) и 10 пациентов с посттравматическими культями пальцев (II группа) - интраоперационный материал, полученный в момент проведения дермопластики. Период дистракции составил 24-46 суток, последующей фиксации – 23-30 суток. В качестве контроля исследовали секционный материал от 3 человек без патологии кисти. Материал фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, дегидратировали в спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин. Полученные срезы окра- шивали гематоксилином Караци и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, орсеином по Тенцеру-Унну. Морфологические исследования препаратов осуществляли на светооптическом уровне, используя световой микроскоп марки «Opton» (Германия). Компьютерный морфометрический анализ толщины дермы, эпидермиса и его слоев осуществляли на аппаратнопрограммном комплексе "ДиаМорф". Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи компьютерной программы Microsoft Excel. Достоверность полученных результатов оценивали по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Нормальное строение кожи подробно описано в современной научной литературе [8, 9, 11, 15], поэтому полученные данные морфологии кожи лиц без патологии кисти (условная норма), мы решили в данной работе не приводить.

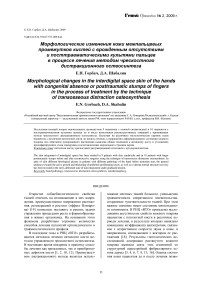

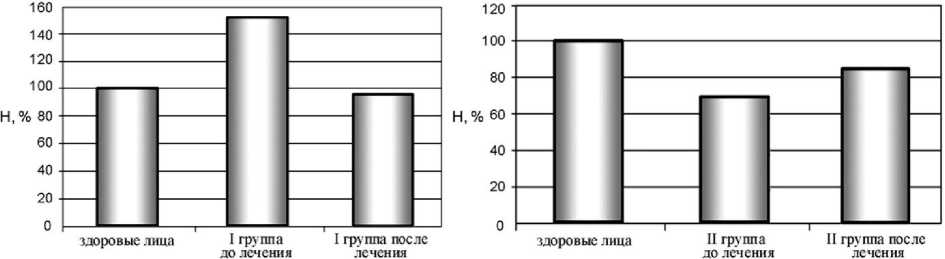

Состояние кожного покрова у больных с синдактилией (I группа) отличалось от строения кожи здоровых лиц увеличенной толщиной дермы, уменьшенным количеством фибробластов и малым количеством или отсутствием эк-криновых потовых желез и их протоков (рис. 1, а). До проведения лечения толщина дермы у больных этой группы превышала показатели здоровых лиц на 50 % (р≤0,05) (рис. 8), при этом толщина эпидермиса была уменьшена вдвое (р≤0,05) (рис. 1, б, рис. 6).

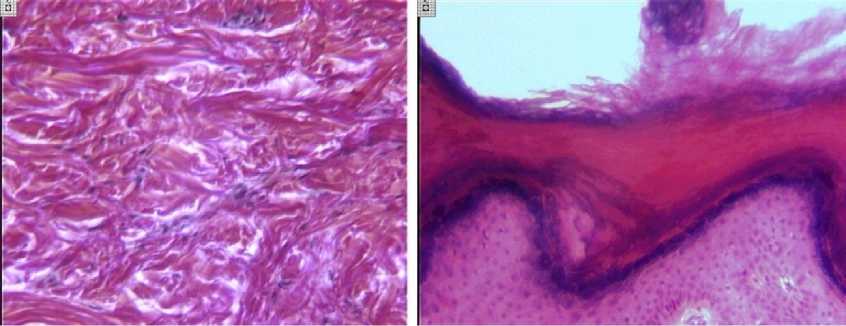

После периодов дистракции и фиксации, к моменту проведения дермопластики, гистоструктура кожного покрова пациентов была приближена к норме, сохраняя признаки регенеративных изменений. Рельефный рисунок кожного покрова был четко выражен. Определялись валики и бороздки эпидермиса. Эпидермис, как и в норме, состоял из 5 слоев (рис. 2, а). Роговой слой незначительно слущивался, в наружной части между роговыми чешуйками имелись значительные воздушные промежутки. Блестящий слой был представлен достаточно широкой однородной полосой. В зернистом слое, состоящем из 3-5 рядов клеток, четко определялись клеточные границы. В эпидермоцитах этого слоя хорошо выявлялись ядро и цитоплазма, содержащая зерна кератогиалина. Шиповидный слой во всех исследованных случаях был многорядным, состоял из 5-10 рядов клеток, имеющих отростчатую форму. Среди них наблюдали клетки на различных стадиях деления, а также гибнущие формы, с пикнотизированными ядрами. Клетки базального слоя имели вертикальную направленность, образовывали 1-3 ряда, но имели меньшие размеры и располагались более диффузно. В результате активной пролиферации клеток шиповидного и базального слоев на многих препаратах наблюдали явление акантоза. Тяжи клеток врастали в сосочковый слой дермы и, замыкаясь между собой, захватывали внутрь островки соединительной ткани. У некоторых пациентов обнаруживали кератозы.

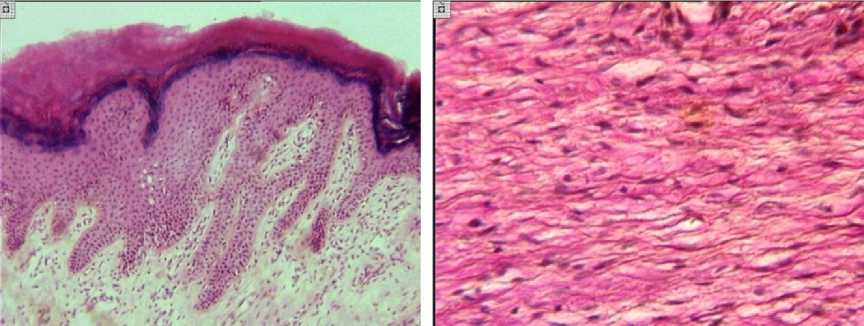

В дерме выявлялись сосочковый и сетчатый слои. В сосочковом слое дермы присутствовали клетки макрофагального ряда, значительное количество сосудов микроциркуляторного кровеносного русла. Волокнистый остов этой части дермы был представлен тонкими пучками коллагеновых волокон и тонкими эластическими фибриллами (рис. 2, б). Сетчатый слой дермы был представлен плотной неоформленной волокнистой соединительной тканью. У части пациентов сохранялась параллельная воздействию растягивающих усилий ориентация коллагеновых волокон. Однако в большинстве случаев волокна располагались хаотично. В дерме наблюдали расширенные венулы и артериолы. Вокруг некоторых сосудов отмечали круглоклеточный инфильтрат. В подкожно-жировой клетчатке присутствовали поперечно срезанные нервные стволики и осумкованные нервные окончания (тельца Фатер-Пачини и тельца Мейснера) (рис. 3). Потовые железы диффузно располагались во всей толще дермы (рис. 4). Как в сосочковом, так и в сетчатом слоях дермы выявлялись макрофаги и тучные клетки, локализованные в основном вблизи сосудов микро-циркуляторного русла. Клеточный состав дермы был представлен фибробластами разной степени дифференцированности.

а

б

Рис. 1. Гистоструктура кожного покрова пациентов с базальной синдактилией до лечения: а - беспорядочно ориентированные коллагеновые волокна в дерме, обедненной потовыми железами и их протоками. Окраска по Ван-Гизону. Увеличение - 160; б - истонченный эпидермис. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение - 63

а

б

Рис. 2. Гистоструктура кожного покрова пациентов с врожденной аномалией развития (ВАР) после лечения: а - роговой слой эпидермиса кожи перед проведением аутодермопластики, после предварительного растяжения и фиксации. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение - 25; б - сохранение вертикальной ориентации коллагеновых волокон после дозированного растяжения кожного покрова при подготовке к аутодермопластике. Окраска та же. Увеличение - 160

Рис. 4. Потовые железы в дерме подготовленного к аутодермопластики кожного покрова пациентов с ВАР. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение - 160

Рис. 3. Тельце Фатер-Пачини в подкожножировой клетчатке кожного покрова, подготовленного к аутодермопластике. Окраска ге-матоксилином-эозином. Увеличение - 400

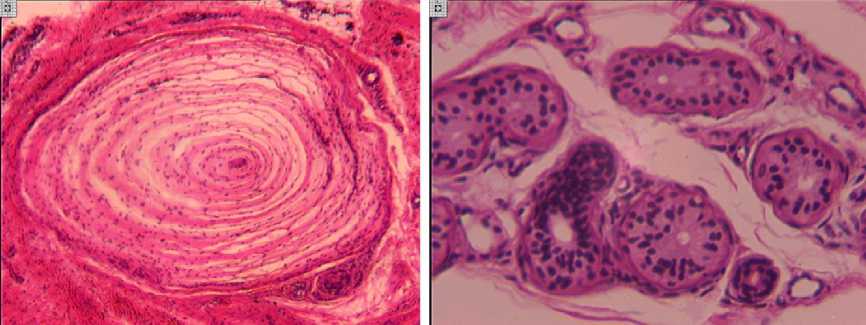

У пациентов с посттравматическими культями пальцев (II группа) наблюдали сглаживание рельефного рисунка кожи, увеличение толщины рогового слоя (рис. 5, а), снижение васкуляризации сосочкового и верхнего отдела сетчатого слоев дермы, отличающихся рыхлой упаковкой пучков коллагеновых волокон.

До проведения лечения у пациентов с посттравматическими культями пальцев отмечалось увеличение толщины рогового слоя эпидермиса на 53,5 % (р≤0,05) (рис. 7), толщина дермы была меньше нормы на 31,5 % (р≤0,05) (рис. 9).

В момент проведения дермопластики, после создания запаса кожи и применения чрескостно-го дистракционного остеосинтеза, рельефный рисунок эпидермиса сглаживался (рис. 5, б). Эпидермис состоял из пяти характерных для нормы слоев. Роговой слой оставался несколько утолщенным по сравнению с нормой, но становился значительно тоньше, по сравнению с таковым у пациентов до лечения, за счет значительного разволокнения и последующего слущивания. Блестящий слой был очень тонким и прерывистым. В клетках зернистого слоя, которые образовывали 2-4 ряда, содержалось большое количество гранул кератогиалина. В некоторых участках границы клеток этого слоя не определялись, и слой выглядел как темная полоса, состоящая из плотно расположенных гранул. Шиповидный слой был утолщен, в результате пролиферации клеток этого слоя. Клетки образовывали 7-10 рядов. Базальный - состоял из расположенных в шахматном порядке эпидермоцитов веретеновидной формы, образующих 1-2 ряда. Гиперплазия шиповидного и базального слоев способствовала формированию акантоза.

В сосочковом слое дермы была ярко выражена макрофагальная реакция, присутствовали тучные клетки. Единичные небольшие очаги воспаления выявлялись в сетчатом слое дермы.

Часть коллагеновых волокон сохраняло направление, параллельное воздействию растягивающих усилий. Потовые железы в большинстве наблюдений располагались группами. У отдельных пациентов в дерме сохранялись признаки рубцовых изменений. Коллагеновые волокна образовывали грубые, спаянные между собой пучки. У всех пациентов отмечалась активная васкуляризация дермы. На границе сетчатого слоя дермы и подкожно-жировой клетчатки наблюдались сосуды более крупного калибра, часто расширенные и заполненные эритроидной массой.

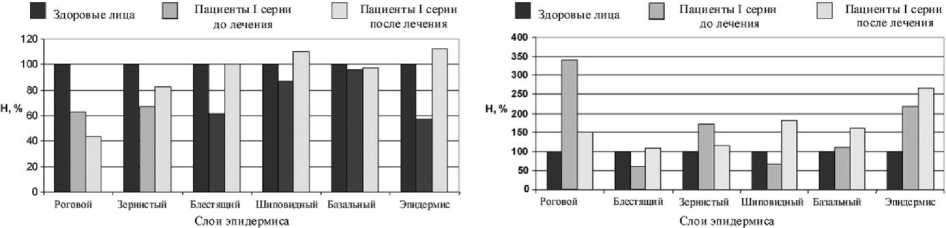

После воздействия дозированного растяжения и последующей фиксации, толщина рогового слоя эпидермиса пациентов I группы уменьшалась на 24 % (р≤0,05), во II группе - на 50 % (р≤0,01). Толщина зернистого и блестящего слоев в I группе превышала дооперационные значения соответственно на 12 % и 18 % (р≤0,05), во II - была приближена к норме (р≥0,05). Шиповидный слой в I и II группах утолщался вдвое. Толщина базального слоя у больных с синдактилией не изменялась, а у пациентов с посттравматическими культями пальцев - увеличивалась на 100 % (р≤0,01). В результате слущивания рогового слоя и увеличения численности пролиферирующих клеток шиповидного и базального слоев толщина эпидермиса пациентов II группы не изменялась, превышая аналогичные значения у здоровых лиц на 98,1 % (р≤0,05), у пациентов I группы – увеличивалась на 13 % (р≥0,05) (рис. 6, 7). Толщина дермы пациентов I группы уменьшалась на 54 % (р≤0,01), во II группе - увеличивалась на 16,8 % (р≤0,05), приближаясь к показателям здоровых лиц (рис. 8, 9). Выявленные существенные отличия толщины слоев эпидермиса и дермы пациентов c врожденной и приобретенной патологиями кисти закономерно связаны с особенностями дооперационного строения кожного покрова.

а

Рис. 5. Гистоструктура кожного покрова пациентов с посттравматическими культями пальцев: а - утолщенные роговой и щиповидный слои эпидермиса пациентов с посттравматическими дефектами кисти до лечения. Окраска гематоксилином -эозином. Увеличение - 63; б - эпидермис I межпальцевого промежутка пациента К. (диагноз: ампутационные культи пястных костей в результате холодовой травмы) по окончании лечения. Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение - 25

Рис. 6. Изменение толщины эпидермиса и его слоев кожного покрова межпальцевых промежутков пациентов с врожденной аномалией развития кисти в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза

Рис. 7. Изменение толщины эпидермиса и его слоев кожного покрова межпальцевых промежутков пациентов с посттравматическими дефектами кисти в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза

Рис. 8. Изменение толщины дермы межпальцевых промежутков пациентов с врожденной аномалией развития кисти до и в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза

Рис. 9. Изменение толщины дермы межпальцевых промежутков пациентов с посттравматическими дефектами кисти до и в процессе лечения методом чрескостного дистракционного остеосинтеза

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования выявлено, что после воздействия растягивающей нагрузки и последующей фиксации, к моменту проведения дермопластики, гистоструктура кожи всех пациентов была приближена к норме, сохраняя признаки регенеративных изменений, отличаясь обширным акантозом, вызванным увеличением активности клеток шиповидного и базального слоев эпидермиса у больных обеих групп. После проведения оперативного лечения в условиях чре-скостного дистракционного остеосинтеза отмечено улучшение кровоснабжения кожного покрова кисти и сохранение его функциональной способности, о чем свидетельствовало присутствие нервных окончаний, потовых желез и их протоков в сетчатом слое дермы и подкожно-жировой клетчатке. Наличие в дерме макрофагов указывало на продолжающуюся реструктуризацию фибриллярного остова. Известно, что активность макрофагальных клеток индуцирует активность фибро- и ангиогенеза [5]. Как стимуляторы биосинтетиче- ской активности клеточных элементов выступали продукты деградации коллагена и эластина, в какой-то мере неизбежно возникающей при растяжении покровных тканей [14, 15, 17].

Таким образом, при реконструктивных операциях на кисти в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза у больных с синдактилией и у пациентов с посттравматическими дефектами кисти, несмотря на различную гистологическую картину до начала лечения, выявлена общая тенденция к активному росту и утолщению пролиферирующих слоев эпидермиса и восстановлению нормального строения дермы.

Проведенные нами исследования дозированно растянутого и подготовленного к дермопластике кожного покрова позволили выявить его структурные особенности и общие закономерности, возникающие в напряженно-деформированном состоянии под действием дозированного растяжения у пациентов с патологией кисти.