Морфологические изменения кровеносного русла пищевода при компенсированном алкогольном циррозе печени

Автор: Куликов С.В., Углова П.Е.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 (69), 2021 года.

Бесплатный доступ

С целью изучения морфологических изменений сосудов пищевода при алкогольном циррозе печени, а также определения значения этих изменений в развитии компенсации нарушенной гемодинамики были исследованы кусочки нижней трети пищевода от 25 мужчин в возрасте 25-50 лет. В качестве контроля использовали материал от 10 лиц такого же возраста, погибших в результате травм. С помощью ряда гистологических, морфометрических и статистических методик показано, что при развитии венозной гиперемии в пищеводе «включаются» реакция Бейлиса - Остроумова и вено-артериальная реакция. Кроме того, в сосудистом бассейне пищевода происходит образование компенсаторных регуляторных структур в виде мышечно-фиброзных и фиброзных пучков вен, а также пучков интимальной мускулатуры и мышечно-эластических сфинктеров артерий. Кроме того, часть артерий этого органа ремоделируются в «замыкающие». Вся эта сосудистая перестройка противодействует резкому нарастанию венозного давления в области портокавального анастомоза пищевода, тем самым уменьшая риск развития аррозивного пищеводного кровотечения.

Алкогольный цирроз печени, пищевод, сосуды, морфология, компенсация

Короткий адрес: https://sciup.org/142227860

IDR: 142227860 | УДК: 616.13/.16:616.329:[616.36-004:616.89-008.441.13]

Текст научной статьи Морфологические изменения кровеносного русла пищевода при компенсированном алкогольном циррозе печени

Алкогольный цирроз характеризуется перестройкой структуры печени и ее ангиоархитектоники, что приводит к формированию синдрома портальной гипертензии с открытием портокавальных анастомозов [2, 7, 8, 9].

Наиболее важную роль в патологии играет соединение непарной и полунепарной вен с венозными коллекторами пищевода и кардии, подвергающиеся варикозной трансформации и разрыву, что ведет к острой кровопотере [1, 2, 3, 6].

Между тем у некоторых больных с циррозом печени сравнительно долго не появляется пищеводного кровотечения, что, вероятно, связано с возникновением более выраженных компенсаторных сосудистых реакций, препят- ствующих появлению фатального осложнения. Следует отметить, что в литературе довольно подробно представлены особенности ремоделирования вен пищевода в условиях портальной гипертензии [1, 2, 3].

В то же время несколько поверхностно описываются их компенсаторные структуры, а также нет полной ясности в трактовке механизмов, обеспечивающих коррекцию изменившегося гемодинамического режима [1, 3].

Кроме того, ангиоморфологами вовсе не уделяется внимание состоянию артерий этого органа в условиях венозного застоя пищевода [1, 3]. Однако артериальное русло способно эффективно корригировать нарушения гемодинамики в органах и тканях [4, 5].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить патоморфологические изменения сосудистого бассейна пищевода при циррозе печени алкогольного генеза, а также определить механизмы сосудистой адаптации к возникающим дисциркуляторным расстройствам в органе.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью изучения патоморфологии кровеносного бассейна пищевода исследован секционный материал, полученный в патологоанатомическом отделении ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», от 15 мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, имевших цирроз печени алкогольной этиологии, который подтверждался анамнестическими данными (стаж употребления алкоголя более 10 лет) и морфологическими маркерами. Основными причинами смерти явились лобарная пневмония, острый панкреатит, острое нарушение мозгового кровообращения и другие заболевания, не связанные с осложнениями цирроза печени в виде пищеводного кровотечения. У них наблюдались минимальные проявления портальной гипертензии в виде незначительного накопления асцитической жидкости и отсутствия варикозно-расширенных вен передней брюшной стенки.

Таким образом, в подобных случаях алкогольный цирроз печени фигурировал в патологоанатомическом диагнозе в рубрике «сопутствующее», либо «фоновое» заболевание, как одно из проявлений хронической алкогольной интоксикации. В качестве контроля использовали аутопсийный материал из танатологического отделения ГУЗ ЯО «Ярославское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» от 10 мужчин такого же возраста, умерших от причин насильственного характера. Фрагменты нижней части пищевода фиксировали в 10%-м нейтральном формалине и заливали в парафиновые блоки. В работе был использован комплекс гистологических и морфометрических методик. В частности, применяли окраску гематоксилин-эозином, по Масону и фукселином по Харту. Морфометрическое исследование кровеносного русла осуществляли окуляр-микрометром типа МОВ-1-15х, с помощью которого измеряли следующие параметры: наружный диаметр сосудов (попавших в поперечный срез), толщина стенки вен (в участках наибольшей толщины), средней оболочки (медии) артерий, мышечно-фиброзных пучков вен, а также интимы артерий крупного и среднего калибра. Артерии и вены на уровни ветвления были разделены в соответствии с ранее разработанной методикой [4, 5]. В дополнение к этому подсчитывали численность артерий, обладавших ин-тимальной мускулатурой и сфинктерами. Цифровой материал обрабатывали с помощью программы STATISTICA с использованием t-критерия Стьюдента. Полученные данные считали достоверными, если ошибка средней не превышала 5 % (р < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

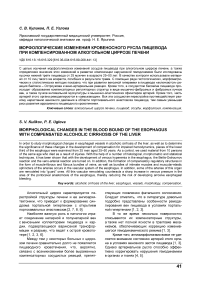

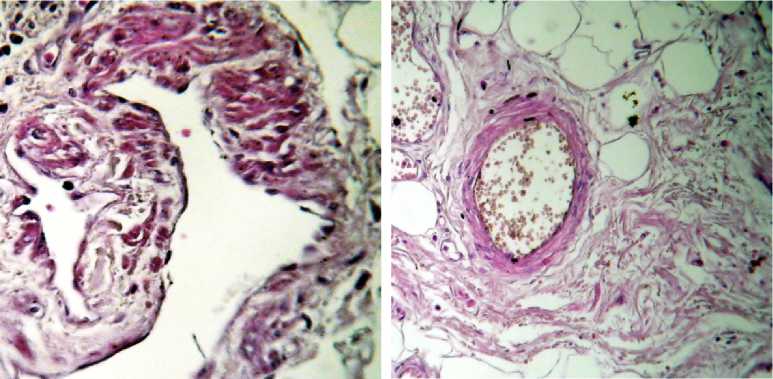

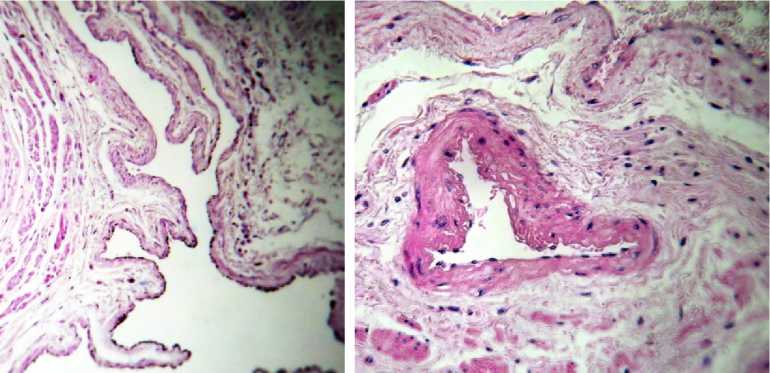

При алкогольном циррозе печени слизистая оболочка пищевода имела серый цвет с синюшным оттенком, который придавали извилистые, узловатые вены, формировавшие хорошо заметный сосудистый рисунок. Многослойный плоский эпителий слизистой оболочки этого органа на большом протяжении подвергался атрофии, реже утолщался в результате гиперплазии клеток базального слоя, образующих акантотические тяжи и проникающие в соединительную ткань собственной пластинки, нередко формируя выраженную эпителиальную сеть. Клетки эпителия часто находились в состоянии гидропической дистрофии с переходом в балонную дистрофию. В слизистой оболочке выявлялись очаговые густые лимфоцитарные инфильтраты, являющиеся морфологическим признаком хронического эзофагита. Собственная пластинка слизистой оболочки и подслизистая основа пищевода имели значительно большую толщину, чем в контрольной серии, за счет отека соединительной ткани, расширения лимфатических коллекторов и венозной гиперемии. В полнокровных венах отмечались признаки стаза и нередко тромбоза. Следует отметить, что среди расширенных вен встречались сосуды, стенки которых оказывались утолщенными в результате наличия крупных гладкомышечных клеток и многочисленных эластических волокон. Кроме того, часть венозных стенок оказывалась утолщенной неравномерно, вследствие разрастания колагеновых волокон или мощных пучков из миоцитов (рис. см. а). Артерии сопротивления, к которым относятся мелкие артерии и артериолы, также имели гипертрофированную стенку, по сравнению с контролем, из-за большего количества лейомиоцитов в их средней оболочке (рис. см. б, в). В дополнение к этому внутренний диаметр артерий пищевода уменьшался, эндотелиальные клетки интимы принимали вытянутую форму, располагаясь перпендикулярно к просвету, а их цитоплазма становилась светлой, вакуолизированной, что указывает на наличие гидропической дистрофии (рис. см. в).

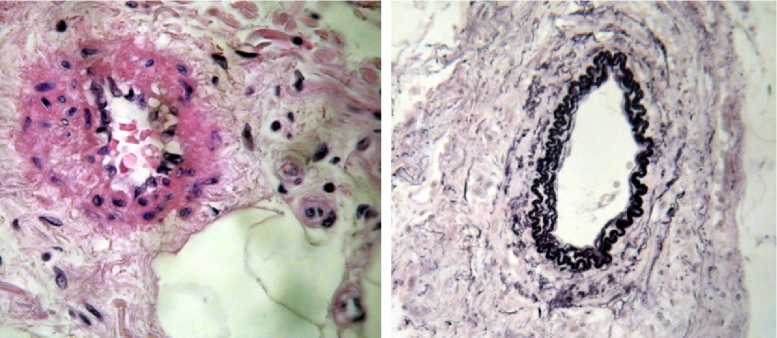

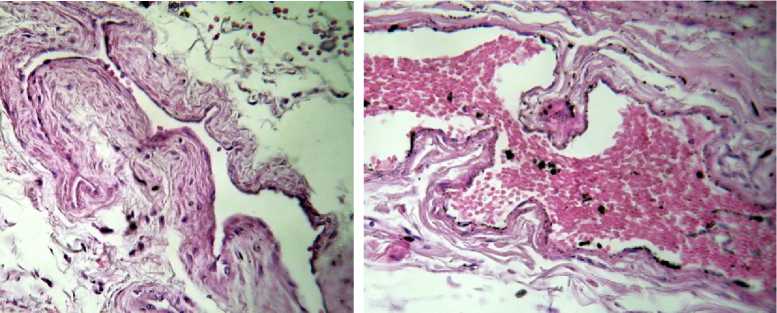

В кровеносном русле пищевода, кроме описанных выше структурных изменений, появлялись особые регуляторные структуры, практически не встречающиеся в контрольной серии, играющие важную роль в компенсации нарушенного кровообращения. К ним относятся: мышечно-фиброзные и фиброзные пучки вен, а также интимальная косопродольная мускулатура и мышечно-эластические сфинктеры артерий. Мышечно-фиброзные пучки имели вид уплощенных, широких выступов, состоящих из переплетающихся гладкомышечных клеток и коллагеновых волокон, приводящих к значительному сужению просвета, который принимал извилистые и щелевидные очертания (рис. см. д) Фиброзные образования, в одних случаях, имели округлую или неправильную форму, располагаясь на тонкой ножке, напоминая, полипы (рис. см. е). Они были образованы в результате инвагинации периваскулярной соединительной ткани и части стенки вены в просвет, который на продольном срезе приобретал «зубчатоооб-разный» контур (рис. 1 е). Такие вены принимали характерную для рассматриваемой патоло- гии варикозную трансформацию вследствие чередования участков сужения и расширения. В других случаях фиброзные структуры имели большую длину, углубляясь в просвет на достаточно большие расстояния, и довольно причудливую форму, раздваиваясь на вершинах и имея сходство с «щупальцами» (рис. см. ж).

Микроскопическое исследование показало, что в интиме артерий, кроме мощного продольного слоя гладких мышц, располагающегося по всему периметру, визуализировались группы гладкомышечных клеток, образующих пучки, выступающие в просвет сосуда (рис. см. з). Внутренняя эластическая мембрана, в зоне формирования таких миогенных образований, разделялась на отдельные волокна, окутывая их сверху и снизу. Кроме того, в устьях боковых ветвей, отходящих от более крупных артериальных стволов, встречались особые мышечные структуры – мышечно-эластические сфинктеры, представляющие собой валики, покрытые расслоенной эластической мембраной. Оба вида артериальных мышечных структур изнутри были выстланы эндотелием.

а б

в г

д

е

ж

з

Рис. Морфологические изменения кровеносного русла пищевода в контроле (б) и при компенсированном алкогольном циррозе печени (а, в–з). Окраска: а, б, в, д–з – гематоксилин-эозином, г – фукселином по Харту.

Увеличение: а–з – об. 20, ок. 10:

а – неравномерное утолщение стенки мелкой вены (слева) и вены среднего калибра (справа) за счет образования пучков из гладких миоцитов; б – нормальная мелкая артерия; в – стенка мелкой артерии с резким утолщением средней оболочки за счет гиперплазии гладких миоцитов; сужение просвета с «частоколообразной» ориентацией эндотелия, находящегося в состоянии гидропической дистрофии; г – усиленная складчатость и расщепление внутренней эластической мембраны мелкой артерии на несколько пластинок; д – несколько уплощенных мышечно-фиброзных пучков, вдающихся в просвет вены среднего калибра с резким сужением ее просвета; е – фиброзные полиповидные образования, значительно выступающие в просвет крупной вены, образованные в результате инвагинации периваскулярной соединительной ткани;

ж – «щупальцеобразные» тонкие фиброзные пучки, глубоко вдающиеся в просвет крупной вены;

з – два пучка интимальной гладкой мускулатуры мелкой артерии

С помощью морфометрического исследования объективизированы описанные выше качественные изменения кровеносного бассейна пищевода в условиях портальной гипертензии, свойственной алкогольному циррозу печени.

В частности, толщина медии артерий крупного и среднего калибра увеличивалась – в 1,4 (р < 0,001) раза, а мелкого калибра и артериол, относящихся к сосудам сопротивления, – в 1,3 (р < 0,05) раза, по сравнению с контролем. Толщина интимы крупных и средних артерий так же, как и медия, увеличивалась в 1,3 (р < 0,05) раза. В дополнение к вышеперечисленному численность артерий, имеющих интимальные пучки и сфинктеры, увеличивалось в 3 раза, по сравне- нию с контрольной серией. Толщина стенки крупных, средних и мелких вен возрастала в 2 (р < 0,001) раза, а венул – в 1,5 (р < 0,001) раза по отношению к контролю. Аналогичная тенденция отмечалась и в отношении толщины мышечно-фиброзных пучков крупных вен – она возрастала в 2 (р < 0,001) раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши исследования позволили установить, что при алкогольном циррозе печени, в условиях портальной гипертензии, наблюдается венозная гиперемия нижней трети пищевода, отражающая сброс крови в портокавальном направлении, которая предопределяет развитие выраженных морфологических изменений веноз-ного и артериального русла этого органа и образование в них разнообразных регуляторных структур. В частности, в ответ на переполнение пищеводных вен кровью происходит рефлекторное сокращение гладких миоцитов их стенки с последующим развитием гипертрофии. Данные изменения являются сущностью универсальной реакции Бейлиса – Остроумова, направленной на предотвращение венозной регургитации. Кроме того, в венах пищевода происходит образование регуляторных структур, способных активно или пассивно участвовать в движении крови к правым камерам сердца. Речь идет о мышечно-фиброзных и фиброзных пучках. Первые структуры, обладая гладкой мускулатурой, выполняющую контрактильную функцию, обеспечивают активное продвижение венозной крови. Вторые, способствующие варикозной трансформации, в силу отсутствия миоцитов, не играют активной роли, но, вероятно, выполняют роль клапанов, предотвращающих ретроградную циркуляцию. Кроме ремоделирования вен пищевода, вызванного повышением давления крови в них, отмечается структурная перестройка и артерий, которая выражается, во-первых, в развитии гипертрофии гладких миоцитов, их средней оболочки, а во-вторых, в формировании продольного, так называемого «функционального», ин-тимального слоя.

Сокращение гладкомышечных элементов медии сопровождается повышением тонуса артерий с увеличением сопротивления кровотоку. Артерии с мощным продольным слоем гладких миоцитов называются «замыкающими», вследствие того, что сокращение интимальных мышечных клеток приводит к окклюзии их просвета, полностью блокируя кровоток на каком-либо участке органа.

Указанные изменения артерий, в ответ на венозный застой, лежат в основе, так называемой вено-артериальной реакции. Она является трафаретной и возникает рефлекторно в тех случаях, когда наблюдается увеличение венозного давления, которое инициирует повышение сопротивления кровотоку с уменьшением притока артериальной крови [4,5]. Так же, как в венах, в артериях пищевода образуются специальные сосудистые регуляторы: пучки инти-мальной мускулатуры и мышечно-эластические сфинктеры. Функциональная роль их заключается в коррекции нарушенного кровообращения и перераспределения потоков артериальной крови. Появление пучков, а также продольной мускулатуры в интиме связывают с миграцией гладких миоцитов из медии в интиму через «окна» во внутренней эластической мембране, возникающей также стандартно при различных гемодинамических растройствах [5].

Данная структурная перестройка в кровеносном русле пищевода сопровождается адаптацией к гемодинамическим расстройствам, противодействует резкому нарастанию венозного давления, тем самым уменьшая риск развития аррозивного пищеводного кровотечения.

Список литературы Морфологические изменения кровеносного русла пищевода при компенсированном алкогольном циррозе печени

- Волков, А. В. Морфологические особенности перестройки венозного и лимфатического русел пищевода в условиях портальной гипертензии. -Текст: непосредственный / А. В. Волков, Г. М. Рынгач, В. А. Головнев // Бюллетень СО РАМН. - 2004. - Т. 111, № 1. - С.115 - 119.

- Гарбузенко, Д. В. Патогенез портальной гипертензии при циррозе печени. - Текст: непосредственный / Д. В. Гарбузенко // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. - 2002. - Т. 12, № 5. - С. 23 - 29.

- Патоморфологические и морфометрические особенности венозного русла кардиоэзофагальной зоны в условиях портальной гипертензии. - Текст: непосредственный / А. В. Жура, В. В. Климович, Т. Э. Владимирская, И. А. Швед // Вестник хирургической гастроэнтерологии. - 2010. - № 2. -С. 20 - 24.

- Куликов, С. В. Структурные преобразования мочевого пузыря и его сосудистой системы у мужчин пожилого и старческого возраста. - Текст: непосредственный / С. В. Куликов, И. С. Шорманов, А. С. Соловьев // Экспериментальная и клинческая урология. - 2020. - № 2. - С. 124 - 130.

- Шорманов, С. В. Изменение строения печени при экспериментальной коарктации аорты и стенозе легочного ствола. - Текст: непосредственный / С. В. Шорманов, Ю. В. Новиков, С. В. Куликов // Морфология. - 2014. - Т. 146, № 6. - С. 72 - 76.

- Arakawa, M. Pathomorphology of esophageal and gastric varices. - Direct text / M. Arakawa, T. Masuzaki, K. Okuda // Semin. Liver Dis. - 2002. -Vol. 22, № 1 - P. 73 - 82.

- Franchis, R. Evolving consensus in portal hypertension; Report of the Baveno IV Consensus Workshop on methodology of diagnosis and therapy in portal. hypertension. - Direct text / R. Franchis // J. Hepatology. - 2005. - Vol. 43, № 1. - P. 167 - 176.

- The role of non-invasive markers in predicting esophageal varicose veins and variceal bleeding in patients with alcoholic liver cirrhosis from central India. - Direct text / H. G. Kothari, S. J. Gupta, N. R. Gaikwad [et al.] // Turk J. Gastroenterol. -2019. - Vol. 30, № 12. - P. 1036 - 1043.

- Purdad, F. Manifestations and complications associated with liver cirrhosis. - Direct text / F. Purdad // Curr Med Res Opin Review. - 2015. - Vol. 31, № 5. -P. 925 - 937.