Морфологические изменения миометрия при различных видах акушерской патологии

Автор: Маслякова Г.Н., Малыбаева Е.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 4 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ случаев оказания медицинской помощи беременным и родильницам в ГУЗ «ПЦ» г Саратова за 2007-2012 гг. для выявления морфологических особенностей строения миометрия при различных видах акушерских кровотечений. Материал и методы. В исследование включались пациентки, у которых послеродовый период осложнился ранним или поздним послеродовым кровотечением. Результаты. Выявлена определенная частота встречаемости данной патологии у женщин разных групп риска.

Акушерские кровотечения, морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/14918016

IDR: 14918016

Текст научной статьи Морфологические изменения миометрия при различных видах акушерской патологии

1Введение. Среди различных акушерских осложнений, возникающих в родах и раннем послеродовом периоде, кровотечения продолжают занимать одно из ведущих мест. В последние годы, по данным ВОЗ, ежегодно кровотечения, связанные с беременностью, наблюдаются у 14 млн женщин, из них 128 тыс. умирают обычно в первые 4 часа после родов. [1–4]. Тяжесть кровопотери зависит от индивидуальной переносимости кровопотери, преморбидного фона, акушерской патологии и метода родоразрешения. Факторами, предрасполагающими к кровотечению в последовом и раннем послеродовом периодах, являются перенесенные аборты, многочисленные беременности, рубец на матке, аномалии развития матки, преэклампсия и эклампсия, ожирение, многоплодная беременность, крупный плод, многоводие, различные экстрагенитальные заболевания матери, применение токолитиков, мертвый плод, дефект гемостаза (болезнь Виллебранда и др.). Массивная острая кровопотеря в акушерстве может развиться в результате преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, предлежания плаценты, кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах, повреждения мягких тканей родовых путей (разрывы тела и шейки матки, влагалища, половых органов), повреждения сосудов параметральной клетчатки с формированием больших гематом [5].

Установить причину развития послеродового кровотечения удается не всегда. У женщин с гладким течением беременности и родов в послеродовом периоде развивается гипотония и атония матки с массивными кровотечениями, по поводу чего производится гистерэктомия. Поиск причин развития таких послеродовых кровотечений остается актуальной задачей и в настоящее время. Именно поэтому целью настоящего исследования явилось определение морфологических особенностей миометрия при различных видах акушерских кровотечений.

Материал и методы. Материалом для исследования явился послеоперационный материал (удаленные матки), полученный от 114 родильниц, находившихся в ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратова с 2007–2012 гг. (табл. 1).

Проводился анализ медицинской документации. Проведено гистологическое исследование ткани миометрия. Вырезанные кусочки фиксировали в 4%-ном нейтральном формалине, проводили через батарею спиртов восходящей крепости и заливали в парафин [6]. Для гистологических исследований парафиновые срезы толщиной 3–4 мкм наклеивали на предметные стекла, сушили при температуре 42 градуса в термостате 24 часа и окрашивали следующи-

ми методиками: с применением обзорных методов окраски — гемотоксилин-эозин; на выявление соединительной ткани — Ван-Гизон; для установления признаков дезорганизации соединительной ткани (ОКГ); на эластические волокна — окраска по Вей-герту. Исследование готовых препаратов осуществлялось с помощью лабораторного микроскопа B1 Advanced SERIES Motic Microscopes.

Морфометрическое исследование материала проводили с помощью объект-окуляр-микрометра, морфометрической сетки [7]. В 10 полях зрения определялся удельный вес мышечных волокон и соединительной ткани. Расчет соотношения площадей, занимаемых стромой и паренхимой, производился по формуле: S = 2M/L, где М — толщина волокон паренхимы (средняя величина), L — толщина волокон стромы (средняя величина) Данные приводились в условных единицах. При анализе полученных данных обращалось внимание на выявление признаков, характеризующих особенности структуры миометрия при разных видах акушерских кровотечений (степень выраженности отека, дистрофии, склероза, полнокровия сосудов, лейкоцитарной инфильтрации паренхимы и стромы). Статистический анализ проводили с использованием пакета программ статистической обработки результатов SSPS 13.0 и 20. For Windows.

Результаты. Материал был разделен на 5 групп в зависимости от причин, по которым родильницам произведена гистерэктомия (экстирпация или надвлагалищная ампутация маток).

Первую группу составили 30 случаев от родильниц в возрасте от 31 до 34 лет (средний возраст 33,3 года), причиной удаления маток которых явилось наличие фибромиомы матки различных размеров и локализации (от единичных субмукозных узлов, деформирующих полость матки и, как следствие, нарушающих сократительную способность миометрия, до множественных интерстициальных и субсерозных

Таблица 1

Распределение материала по группам

Вторую группу составили 27 случаев от родильниц в возрасте от 21 до 37 лет (средний возраст 32,8 года), причиной удаления их маток явилось предлежание и вращение плаценты. При гистологическом исследовании в отдельных случаях отмечались признаки вращения плаценты в виде глубокого проникновения ворсин в бухту редуцированной базальной площадки. В стенке матки обнаруживался умеренный отек, на небольших участках очаговый межуточный склероз, что подтверждено окраской по Ван-Гизону; сосуды были малокровны, просвет их расширен. Отмечались выраженные дистрофические изменения миоцитов, очаговые кровоизлияния в миометрии. При окраске ОКГ: количество незрелой соединительной ткани — 6%, нормальной — 36%, с признаками дезорганизации — 58%. При окраске по Вейгерту — реакция незначительная. Соотношение площадей паренхимы и стромы при морфометрии составляло 2:1.

Третью группу составили 13 случаев от родильниц в возрасте от 27 до 34 лет (средний возраст 30,7 года), причиной удаления маток которых явилась несостоятельность рубца на матке (полный или неполный разрывы матки). В данной группе при морфологическом исследовании миометрия выявлены следующие изменения: в нормальном миометрии выраженный отек, незначительное полнокровие. Просветы сосудов резко расширены, не содержали эритроцитов. Между мышечными волокнами располагались прослойки соединительной ткани с участками гиалиноза. Миоциты по периферии рубцовой ткани в состоянии выраженной дистрофии, на отдельных участках — фиброз, очаговые кровоизлияния. Кроме того, при макроскопической оценке на отдельных участках миометрий был резко истончен, с обширными кровоизлияниями и некроза. При окраске на ОКГ выявлено: незрелой соединительной ткани 14%, нормальной 24%, с признаками дезорганизации 62%. При окраске по Вейгерту на эластические волокна реакция не выражена. Соотношение площадей паренхимы и стромы при морфометрии составляло 1:1, что объясняется наличием рубцовой ткани от предыдущего оперативного вмешательства на матке.

Четвертую группу составили 15 случаев от родильниц в возрасте от 25 до 48 лет (средний возраст 30,6 года), причиной удаления маток которых явились другие факторы: отслойка плаценты, болезнь Крона, постэклампсическая кома, эмболия околоплодными водами, многоводие, многоплодие, преэклампсия разной степени, подозрение на suspicious cave uteri (не подтвердилось). При исследовании этой группы выявлен широкий спектр морфологических изменений в зависимости от имеющейся патологии. При окраске по Ван-Гизону в каждом конкретном случае степень выраженности соединительной ткани различна. При окраске на ОКГ получены следующие результаты: незрелой соединительной ткани — 32%, нормальной — 29%, с признаками дезорганизации — 39%. В этой группе соотношение площадей паренхимы и стромы при морфометрии составляло 1:1, т.е. паренхима и строма в равных количествах из-за многофакторности соматической патологии.

В пятую группу вошли 29 случаев от родильниц в возрасте от 18 до 34 лет (средний возраст 23,4 года) с гипотоническим кровотечением неясного генеза, которое не удалось купировать консервативными мероприятиями. При ретроспективном анализе этой группы у всех родильниц выявлены фенотипические признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ): астеническое телосложение, аномалии прикуса, искривленные мизинцы, сколиоз, плоскостопие, миопия разной степени выраженности. Следует отметить, что при нДСТ развиваются аномалии развития сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, которые были диа-гностированны в ходе ультразвукового обследования (пролапсы митрального и трикуспидального клапанов различных степеней с регургитацией и без, не-фроптозы разной степени выраженности, аномалии развития органов) и варикозное расширение вен нижних конечностей, выявленное при общем осмотре. Из лабораторных данных принимали во внимание количество оксипролина и гликозаминогликанов (ГАГ) в моче. Абсолютным подтверждением нДСТ явилось увеличение этих показателей в суточной пробе мочи.

В этой группе выявлен широкий спектр морфологических изменений. Во всех случаях в стенке матки отмечается выраженный отек, гидропическая дистрофия миометрия вплоть до некроза отдельных гладкомышечных элементов, расширенные сосуды с небольшим количеством эритроцитов, на некоторых участках неравномерное венозное полнокровие. При окраске на ОКГ выявлены следующие показатели: количество незрелой соединительной ткани составило 63%, нормальной 21 %, с признаками дезорганизации 16%. На отдельных участках неравномерный очаговый и децидуальный склероз, подтвержденный окраской по Ван-Гизону. При окраске по Вейгерту на наличие эластических волокон реакция выражена слабо. Кроме того, выявлены мелкоочаговые скопления лейкоцитов на отдельных участках. В области плацентарной площадки в некоторых случаях наблюдались массивные диапедезные кровоизлияния. Обращало на себя внимание соотношение площадей паренхимы и стромы, которое в этой группе состав-

Таблица 2

|

Признак |

1-я группа, N=15 |

2-я группа, N=30 |

3-я группа, N=27 |

4-я группа, N=13 |

5-я группа, N=29 |

|

Возраст (лет) |

|||||

|

Min-Max |

25–48 |

31–34 |

21–37 |

27–34 |

18–34 |

|

(Me) |

(30,6) |

(33,3) |

(32,8) |

(30,7) |

(23,9) |

|

Степень выраженности отека |

|||||

|

Слабая |

4 (26,7%) |

3 (10%) |

20 (74%) |

2 (15,4%) |

2 (6,9%) |

|

Умеренная |

9 (60%) |

21 (70%) |

5 (18,5%) |

8 (61,5%) |

6 (20,7%) |

|

Выраженная |

2 (13,3%) |

6 (20%) |

2 (7,5%) |

3 (23,1%) |

21 (72,4%) |

|

Степень выраженности склероза |

|||||

|

Слабая |

11 (73,3%) |

25 (83,35) |

7 (25,9%) |

1 (7,7%) |

4 (13,8%) |

|

Умеренная |

3 (20%) |

4 (13,3%) |

11 (40,7%) |

7 (53,8%) |

6 (20,7%) |

|

Выраженная |

1 (6,7%) |

1 (3,4%) |

9 (33,4%) |

5 (38,5%) |

19 (65,5%) |

|

Степень выраженности полнокровия |

|||||

|

Слабая |

2 (13,3%) |

20 (66,7%) |

3 (11,1%) |

4 (30,7%) |

18 (62%) |

|

Умеренная |

8 (53,3%) |

7 (23,3%) |

10 (37%) |

6 (46,1%) |

8 (27,6%) |

|

Выраженная |

5 (33,4%) |

3 (10%) |

14 (51,9%) |

3 (23,2%) |

3 (10,4%) |

|

Степень выраженности лейкоцитарной инфильтрации |

|||||

|

Слабая |

5 (33,4%) |

23 (76,7%) |

22 (81,5%) |

6 (46,1%) |

24 (82,7%) |

|

Умеренная |

7 (46,7%) |

5 (16,7%) |

4 (14,8%) |

4 (30,7%) |

3 (10,3%) |

|

Выраженная |

3 (19,9%) |

2 (6,6%) |

1 (3,7%) |

3 (23,2%) |

2 (7%) |

|

Степень выраженности кровоизлияний |

|||||

|

Слабая |

3 (20%) |

17 (56,7%) |

2 (7,4%) |

9 (69,2%) |

2 (6,9%) |

|

Умеренная |

8 (53,3%) |

8 (26,7%) |

5 (18,55) |

2 (15,4%) |

4 (13,8%) |

|

Выраженная |

4 (26,7%) |

5 (16,6%) |

30 (74,1%) |

2 (15,4%) |

23 (79,3%) |

|

Соотношение паренхимы и стромы |

|||||

|

Паренхима |

2:1 |

2:1 |

1:1 |

1:1 |

1:2 |

|

Строма |

51,8:31,85 |

50,8:27,1 |

40,3:34,8 |

46,1:35,7 |

39,4:51,4 |

|

Паренхима |

|||||

|

Max |

91 мк. |

93 мк. |

89 мк. |

73 мк. |

76 мк. |

|

Min |

4 мк. |

19 мк. |

7 мк. |

3 мк. |

16 мк. |

|

Сред. |

51,8 мк. |

50,8 мк. |

40,3 мк. |

46,1 мк. |

39,4 мк. |

|

Площадь |

7,725 мк. |

7,62 мк. |

6,046 мк. |

6,915 мк. |

5,91 мк. |

|

Строма |

|||||

|

Max |

79 мк. |

61 мк. |

74 мк. |

91 мк. |

83 мк. |

|

Min |

6 мк. |

4 мк. |

6 мк. |

12 мк. |

17 мк. |

|

Сред. |

31,85 мк. |

27,1 мк. |

34,8 мк. |

35,7 мк. |

51,4 мк. |

|

Площадь |

4,725 мк. |

4,065 мк. |

5,232 мк. |

5,355 мк. |

7,71 мк. |

Морфологические особенности миометрия у родильниц с различной патологией

ляло 1:2, т.е. стромальный компонент резко преобладал над паренхиматозным (рисунок).

Полученные данные по исследованию представлены в табл. 2.

Обсуждение. В ходе проведенного исследования выявлена связь между морфологическим строением миометрия и клиническим течением послеродовых гипотонических кровотечений. Морфология и функция матки — единое целое, поэтому нарушение одного звена влечет за собой изменение другого. Тяжелые нарушения моторной функции матки часто являются следствием возникновения морфологиче- ских изменений как мышечной, так и нервной ткани. Следует отметить, что при нДСТ имеются морфологические признаки дезорганизации соединительной ткани с воспалительными реакциями и дистрофическими изменениями миоцитов, отражающие нарушение процессов репарации в миометриии.

Вывод. Таким образом, установлено, что у женщин с послеродовым гипотоническим маточным кровотечением неустановленной этиологии и без видимых «акушерских» причин кровотечения могут быть обусловлены нДСТ, которая вызывает структурные

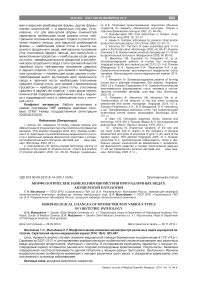

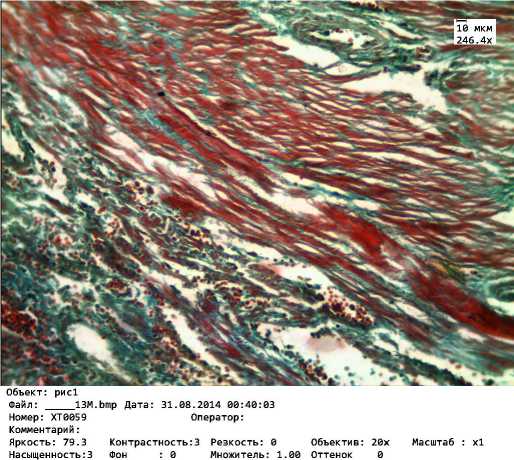

А)

Б)

Преобладание стромального компонента над паренхиматозным в матке женщин с синдромом нДСТ. Окраска А) Ван-Гизон. Ув. 246,4; Б). ОКГ. Ув. 246.4

перестройки в миометрии, в частности нарушение соотношения паренхимы и стромы.

Список литературы Морфологические изменения миометрия при различных видах акушерской патологии

- Акушерские кровотечения. Под общ. ред. В. И. Кулакова. М.: Триада-Х, 1998; 96 с.

- Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова A.M., Баранов И. И. Акушерские кровотечения. М.: Медицина, 1998; 96 с.

- Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе: справочник. Под ред. Э. К. Айламазян. СПб.: СпецЛит, 2002; 112 с.

- Chernuha Е.А. Childbirth unit. Moscow, 2003; 345 p.

- Колесниченко А.П., Грицан Г.В. Особенности этиопатогенеза, диагностики и интенсивной терапии ДВС-синдрома при критических состояниях в акушерско-гинекологической клинике: методические рекомендации. Красноярск -2001 г.

- Меркулов Г.А. Курс патологической техники. П.: Медицина, 1969; 422 с.

- Автандилов ГГ. Морфометрия в патологии. М.: Медицина, 1973; 230 с.