Морфологические изменения печени и желчевыводящих протоков золотистых хомяков при экспериментальном описторхозе

Автор: Начева Любовь Васильевна, Беззаботнов Николай Олегович, Нестерок Юлия Александровна, Литягина Анастасия Валерьевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Паразитология

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучена патология печени золотистых хомяков при экспериментальном описторхозе с помощью гистологических методов и установлено явление усиленной пролиферации желчевыводяших протоков с нарушением пассажа желчи, разрушением паразита и инцистированием его яиц за пределы протока с образованием соединительнотканной капсулы.

Экспериментальный описторхоз, гистологические методы, золотистый хомяк, печень, желчевыводящие протоки, пролиферация

Короткий адрес: https://sciup.org/148181858

IDR: 148181858 | УДК: 59:616.995.122-092.4

Текст научной статьи Морфологические изменения печени и желчевыводящих протоков золотистых хомяков при экспериментальном описторхозе

Введение. В течение многих лет вопросами патоморфологии тканей хозяина при хроническом описторхозе в эксперименте занимались многие ученые [4, 5, 6]. Некоторые авторы пришли к выводу о том, что при описторхозе в эксперименте не бывает изолированного поражение желчевыводящих путей - в большинстве случаев развивается поражение печени различной степени выраженности. Это подтверждается исследованиями патологии органов пищеварения при хроническом описторхозе [3]. Распространенность и рост патологии печени и желчевыделительной системы при описторхозе человека, отмечаемые в последнее десятилетие XXI века, обусловливают высокую актуальность проблемы, способствуя разработкам и внедрению в практику здравоохранения современных и высокоэффективных методов лечения этого трематодоза [1, 2, 7].

Цель исследования. Изучить микроморфо-логические особенности печени и желчевыводящих путей печени золотистых хомяков при экспериментальном описторхозе.

Материалы и методы. Золотистые хомяки были разбиты на две группы: 1) без описторхоза (контрольная группа); 2) с экспериментальным хроническим описторхозом. Живая рыба проверялась на зараженность метацеркариями опи-сторхов с помощью компрессория и светового микроскопа. Живые метацеркарии Opisthorchis felineus были выделены из зараженной рыбы семейства карповых, которыми кормили золотистых хомяков. Доза заражения составляла 100 метацеркариев. Заражение проводилось путем перорального введения живых метацеркариев. Исследования проводились на базе кафедры общей биологии с основами генетики и паразитологии КемГМА. Для изучения микроморфоло- гии желчевыводящих путей кусочки печени фиксировали по общепринятой гистологической методике в 10% нейтральном формалине, материал заливали в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. галло-цианин-эозином, по Маллори, по Сельс. Из гистохимических методов была проведена Шик-реакция на гликоген и другие му копротсиды. Микропрспараты изучались в световом микроскопе с микрофотосъемкой.

Результаты и обсуждение. Морфологические исследования показали, что печень золотистого хомяка состоит из левой боковой, левой внутренней, правой внутренней, правой боковой, хвостовой и добавочной долек.

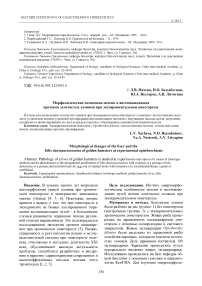

Отмечено, что существуют три модели структурных единиц печени - классическая долька, портальная долька и печеночный ацинус. Следу ет учесть, что они не исключают одна другую, а отражают различные стороны строения и функции печени. В связи с этим правомерно использовались термины «долька» и «ацинус». Для оценки патоморфологичсских изменений печени целесообразно применять понятие «ацинус». В то же время для описания архитектоники печени более полное представление дает ориентация на гексагональную дольку.

Фу нкциональной морфологической единицей печени является простой ацинус. Простой ацинус на гистологическом срезе имеет форму ромба и состоит из трех зон (рис. I). Три простых ацинуса образу ют сложный ацинус печени, объем которого составляет 1/3 классической дольки.

Рис I Схема ацинарного строения печени (модифицированная на основе схемы Хэма А. и Кормака Д. 198.3) 1 - первая, 2 - вторая и .3 -третья ацинарные зоны простого ацинуса печени

За счет этого сложный ацинус объединяет три гсксогональные дольки печени, в каждую из которых входит по 1/2 простого ацинуса, что и формирует ацинарну ю систему печени, морфо-фу нкционально взаимосвязывая эти структуры между собой в единое целое.

У острых углов простого ацинуса проходят терминальные вены, а у ту пого у гла (направленного к центру сложного ацинуса) - сосудистая триада. В центре сложного ацину са располагается портальный тракт, обеспечивающий ацинарное кровоснабжение.

Классическая долька представляет собой по-лиэдрическу ю призму паренхимы печени, ограниченную соединительнотканными тяжами и содержащими сеть кровеносных сосудов и жел чевыводящих протоков. Двухмерное изображение печеночной дольки представляет собой шестиугольник (гексагональная долька), в центре которого расположена терминальная (центральная) вена, а по углам - портальные тракты.

В процессе изучения печени контрольной гру ппы золотистых хомяков было установлено, что каждый из портальных трактов, расположенных по углам шестигранника, «обслуживает три дольки, между которыми он проходит». Таким образом, портальный тракт не принадлежит ни к одной конкретной дольке. В связи с тем. что портальные тракты идут обычно в разных направлениях, все тракты классической дольки на срезах никогда нс оказываются, что очень важно знать для описания патологии.

Секретируемая в клетках печени желчь собирается из долек печени в капиллярные желчные канальцы, которые впадают в дуктулы (холан-гиолы. каналы Геринга)

Дуктулы расположены в основном в портальных зонах и впадают в междольковые желчные протоки, которые сопровождаются веточками печеночной артерии и воротной вены и входят в состав портальных триад. Междольковые протоки, сливаясь. <]юрмиру ют септальные желчные протоки, которые соединяются в сегментарные. Ссгмсн-тарныс протоки образуют два самых крупных протока - правый и левый, сливающиеся в один общий желчный проток.

Желчные капилляры - тонкие канаты, начинающиеся слепо в центральной части печеночной дольки (область центральной вены). Они находятся внутри межклеточного пространства, образованного двумя рядами гепатоцитов. Желчные капилляры не имеют собственной стенки, т.к. сформированы соседними гепатоцитами. ограниченными специализированными контактами для предупреждения просачивания желчи в кровь, находящуюся в синусоидах. Диаметр капилляров увеличивается по направ-лению от третьей к первой зоне простого ацинуса.

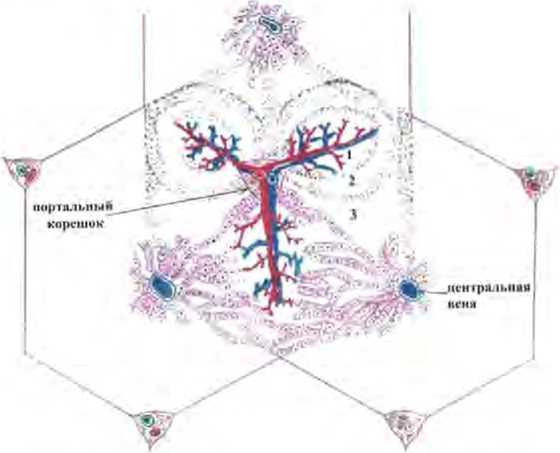

Рис. 2. Фрагменты печени золотистого хомяка в норме. ГГВ - печеночная вена, ПА - печеночная артерия. МЖНр - междольковый желчный проток. Микрофото. Ув. ок. 10 х об. 40. Окраска по Маллори

Желчные капилляры идут на периферию печеночной дольки, где впадают в короткие трубочки - холангиолы (дуктулы, каналы Геринга), принимающие желчь из капилляров и переносящие ее в желчные протоки (рис. 2). Стенка холангиол имеет базальную мембрану и может быть представлена по окружности как гепатоцитами. так и кубическим эпителием из 2-3 холан-гиоцитов. Ду кту лы входят в портальный тракт, где приобретают строение междольковых протоков. собирающих желчь из трех простых ацинусов. затем, анастомозиру я между собой, у вс-личиваются в размерах и образуют септальные или трабекулярные протоки, выстланные высоким призматическим эпителием с базально расположенными ядрами.

Желчевыводящие пути подразделяются на внутрипсчсночныс и внепеченочные желчные протоки. Междольковые желчные протоки принадлежат к внутрипечсночным (рис. 2). а правый и левый печеночные протоки - к внепеченочным (общий печеночный, пу зырный и общий желчный). Стенка междольковых протоков по окру жности образованна из 5-27 холангиоцитов и состоит из однослойного кубического эпителия. В более кру пных протоках - из цилиндрического эпителия, снабженного каемкой, и тонкого слоя рыхлой соединительной ткани. В апикальных отделах эпителиальных клеток протоков иногда встречаются составные части желчи в виде зерен или капель. На этом основании можно предположить, что междольковые желчные протоки выполняют секреторную функцию. Междольковые желчные протоки вместе с разветвлениями воротной вены и печеночной артерии образу ют в печени триады.

Сегментарные, долевые, пузырный и общий желчный протоки имеют примерно одинаковое строение. Это сравнительно тонкие трубки, стенка которых образована тремя оболочками. Слизистая оболочка состоит из однослойного высокого призматического эпителия и хорошо развитого слоя соединительной ткани (собственная пластинка). В эпителии выявляются бокаловидные клетки. В собственной пластинке желчных протоков преобладают эластические волокна, расположенные продольно и циркулярно. В небольшом количестве в ней имеются слизистые железы. Мышечная оболочка, состоящая из спирально расположенных пучков гладких миоцитов, между которыми много соединительной ткани, хорошо выражена лишь в определенных участках протоков: в стенке пузырного протока при переходе его в желчный пузырь; в стенке общего желчного протока при впадении его в двенадцатиперстную кишку. В данных местах гладкомышечные пучки располагаются в основном циркулярно и образуют сфинктеры, которые регулируют поступление желчи в кишечник. Адвентициальная оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани.

Желчный пузырь представляет собой тонкостенный орган. Стенка желчного пузыря состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной и адвентициальной. Пузырь со стороны брюшной полости покрыт серозной оболочкой. Слизистая оболочка образует многочисленные складки. Она выстлана высокими призматическими эпителиальными клетками, имеющими каемку. Под эпителием располагается собственная пластинка слизистой оболочки, содержащая большое количество эластических волокон. В области шейки пузыря в ней находятся альвеолярно-трубчатые железы, выделяющие слизь. Эпителий слизистой оболочки способен всасывать воду и некоторые другие вещества из желчи, заполняющей полость пузыря. Мышечная оболочка желчного пузыря состоит из пучков гладких миоцитов, расположенных в виде сети, в которой преобладает их циркулярное направление, особенно сильно развитое в области его шейки. Вместе с мышечным слоем пузырного протока они образуют сфинктер. Между пучками мышечных клеток всегда имеются хорошо выраженные прослойки рыхлой соединительной ткани. Адвентициальная оболочка желчного пузыря состоит из плотной волокнистой соединительной ткани из сети толстых эластических волокон.

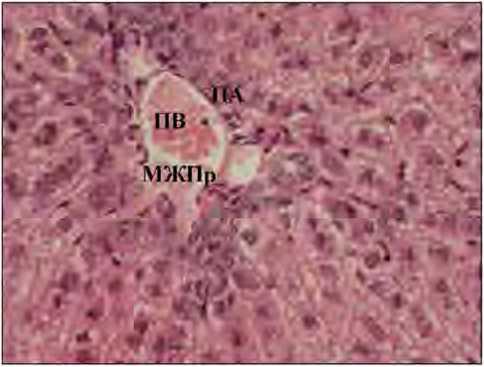

При экспериментальном описторхозе морфологическое изучение портальных трактов показало значительное увеличение количества и изменение формы желчевыводящих протоков с преобладающим явлением их пролиферации (рис. 3). Крупные внутрипеченочные желчные протоки были фиброзированы, их просвет был сужен. При окрашивании по Маллори было выявлено, что стенки дуктул образованы незрелой соединительной тканью с большим количеством круглоклеточных элементов. Просвет большинства дуктул был заполнен яйцами паразита Opisthorchis felineus, желчными пигментами и плазматическими клетками таким образом, что происходила закупорка протоков, то есть имело место выраженное явление холестаза. Мы наблюдали пролиферацию эпителия желчных протоков печени в подлежащую соединительную ткань. В стенках протоков была выражена инфильтрация лимфоцитами, макрофагами. В соединительнотканной оболочке желчных протоков отмечалось ее разрыхление и отек. Пролиферирующие дуктулы имели радиальное расположение, а их пролиферирующие овальные клетки первоначально заселяют портальную зону и затем врастают в паренхиму между тяжами гепатоцитов в перисинусоидальное пространство. В дальнейшем они соединяют портальные тракты, формируя портопортальные септы. Обнаружено, что процесс деструкции внутрипече-ночных желчных протоков с формированием псевдодуктулярной пролиферации портальных трактов имеет тенденцию к нарастанию. Были выявлены клеточные инфильтраты в портальных трактах с явлениями перипортального воспаления, внутридольковой дегенерацией и очаговыми некрозами гепатоцитов. Особое значение придавалось клеточному составу инфильтрата. В нашем исследовании, при экспериментальном описторхозе преобладали полиморфноядерные лейкоциты, эозинофилы, лимфоциты и гистиоциты.

Также обнаружены начальные признаки формирования фиброза печени в виде фиброза портальных трактов и портопортального фиброза.

Наличие обтурации паразитами главного желчевыводящего протока вызывало нарушение пассажа желчи и увеличение давления в желчевыводящей системе. Паразиты за счет повышения давления в протоке подвергались деструкции, характеризующейся отеком тканей паразита и последующим его лизисом с сохранением яиц, которые вдавливались в стенку желчного протока и были ограничены пролиферирующими клетками, создавая ксеногостальный барьер. Это можно назвать явлением инцисти-рования с образованием защитной кисты (капсулы). В дальнейшем вокруг нее происходило склерозирование очагов пролиферации, которые были пронизаны фибробластическими элементами. Таким образом, в соединительнотканной капсуле находились яйца, остатки желточных гранул паразита, круглоклеточные элементы хозяина (рис. 3). Мы считаем, что такая патология экспериментального описторхоза с выраженной пролиферацией желчевыводящих протоков обусловлена тем, что золотистый хомяк является квазимоделью, то есть неспецифическим хозяином.

Вывод. При экспериментальном описторхозе золотистых хомяков выявлено явление усиленной пролиферации желчевыводящих протоков с нарушением пассажа желчи, разрушением пара зита и инцистированием его яиц за пределы протока с образованием соединительнотканной капсулы.

Рис. 3. «Цмгмеиг печени золсписюго хомяка при экспериментальном описторхозе. IDK1 1р -пролиферация желчных ггротоков: Ф - фиброз. Микро(|хтго. Ув. ок. К) х об. 20. Окраска по Маллори