Морфологические изменения сетчатой зоны коркового вещества надпочечников и секреторной деятельности ее кортикостероцитов в пубертатном периоде у крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора дихлордифенилтрихлорэтана

Автор: Цомартова Дибахан Асланбековна, Яглова Наталья Валентиновна, Яглов Валентин Васильевич, Обернихин Сергей Станиславович, Назимова Светлана Владимировна, Следнева Юлия Петровна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.26, 2018 года.

Бесплатный доступ

Воздействие эндокринных дисрапторов на развивающийся организм является активно исследуемой и актуальной проблемой научных исследований в медицине, обусловленной прогрессивным увеличением числа заболеваний и нарушений развития репродуктивной и эндокринной систем. Наиболее распространенным эндокринным дисраптором на планете является дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ). Низкодозовое воздействие ДДТ на развивающийся организм вызывает нарушения синтеза половых стероидов, механизм которых мало изучен. Целью настоящего исследования было изучение строения сетчатой зоны и ультраструктурных проявлений секреторной деятельности ее кортикостероцитов у крыс пубертатного возраста, подвергавшихся воздействию низких доз эндокринного дисраптора ДДТ в пренатальном и постнатальном развитии. Опытную группу составило потомство самок, ежедневно потреблявших вместо воды раствор о,п-ДДТ с концентрацией 20 мкг/л с момента ссаживания с самцами до окончания подсосного периода у потомства, которое затем потребляло аналогичный раствор ДДТ...

Надпочечник, сетчатая зона, кортикоциты, эндокринные дисрапторы, дихлордифенилтрихлорэтан

Короткий адрес: https://sciup.org/143177245

IDR: 143177245

Текст научной статьи Морфологические изменения сетчатой зоны коркового вещества надпочечников и секреторной деятельности ее кортикостероцитов в пубертатном периоде у крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора дихлордифенилтрихлорэтана

Цомартова Д.А., Яглова Н.В., Яглов В.В., Обернихин С.С., Назимова С.В., Следнева Ю.П. Морфологические изменения сетчатой зоны коркового вещества надпочечников и секреторной деятельности ее кортикостероцитов в пубертатном периоде у крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора дихлордифенитрихлорэтана// Морфологические ведомости.- 2018.- Том 26.- № 2.- С. 22-25. (26).02.22-25

Tsomartova DA, Yaglova NV, Yaglov VV, Obernikhin SS, Nazimova SV, Sledneva YP. Morphological changes of the reticular zone of the cortex of adrenal glands and of the secretory activity of its corticosterocytes in the pubertal period in rats developing at the influence of the endocrinal disrupter dichlorodiphenyltrichloroethane. Morfologicheskie vedomosti – Morphological Newsletter. 2018 June 30;26(2):22-25. (26).02.22-25

Введение. Нарушения развития желез внутренней секреции эндокринными дисрапторами являются активно исследуемой проблемой, обусловленной значительным увеличением в последние десятилетия случаев врожденных аномалий развития и нарушений функционирования мужской и женской половой системы [1-2]. Эндокринные дисрапторы включают различные классы соединений, обладающих способностью нарушать любые этапы продукции гормонов и их взаимодействия с клетками-мишенями. Наиболее распространенным эндокринным дисраптором на планете является дихлордифенилтрихлорэтан (далее - ДДТ) [3]. Благодаря способности связываться с рецепторами андрогенов он обладает антиандрогенными и проэстрогенными свойствами [4-5]. Также он способен проникать через плацентарный барьер [6], оказывая воздействие на развивающийся плод. В наших предыдущих исследованиях мы показали, что у крыс, развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ, к пубертатному периоду отмечается снижение синтеза половых гормонов [7], что указывает на нарушение функционирования сетчатой зоны коркового вещества. Механизмы этих изменений остаются невыясненными, что и обусловило цель настоящего исследования.

Цель исследования – изучение строения сетчатой зоны и ультраструктурных проявлений секреторной деятельности ее клеток у крыс пубертатного возраста, подвергавшихся воздействию низких доз эндокринного дисраптора ДДТ в пренатальном и постнатальном развитии.

Материалы и методы исследования . Эксперимент выполнен на самцах крыс Вистар (n=36). Опытную группу (n=12) составило потомство самок, ежедневно потреблявших вместо воды раствор о,п-ДДТ (Sigma, США) с концентрацией 20 мкг/л с момента ссаживания с самцами до окончания подсосного периода у потомства, которое затем потребляло аналогичный раствор ДДТ ad libitum до достижения пубертатного возраста. Опытных и контрольных животных выводили из эксперимента передозировкой золетила в возрасте 42-х суток, что соответствует пубертатному периоду. Эксперимент выполнен в соответствии с Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных, утвержденными приказом Минздрава СССР № 577 от 12.08.1977 г., и этическими принципами, установленными Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей. Расчёт потребляемой дозы ДДТ производили с учётом нормативов содержания ДДТ в пищевой продукции [8]. Среднесуточное самостоятельное потребление ДДТ самцами крыс составило 2,90±0,12 мкг/кг, что соответствует уровню потребления ДДТ человеком с продуктами питания с учетом повышенного метаболизма этого вещества в организме крысы [9]. Животные контрольной группы (n=12) получали водопроводную воду. Отсутствие в воде и стандартном корме для лабораторных животных ДДТ, его метаболитов и родственных хлорорганических соединений было подтверждено методом газожидкостной хроматографии.

Надпочечники фиксировали в жидкости Буэна. После стандартной гистологической проводки изготавливали экваториальные срезы органа, которые затем окрашивали гематоксилином и эозином. Для электронно-микроскопического исследования надпочечники фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида с постфиксацией в 1% растворе тетраокиси осмия. После стандартной проводки заливали в смесь эпона и аралдита. Ультратонкие срезы исследовали с помощью трансмиссионного микроскопа «Libra 120» («Carl Zeiss», Германия). Морфометрические исследования проводили с использованием программы «ImageScope» («Leica Microsystems», Австрия). Статистическую обработку осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0 (Statsoft Inc., США). Сравнение независимых групп по количественному признаку выполняли с помощью t-критерия Стьюдента с учетом значений критерия Левена о равенстве дисперсий. Различия считали статистически значимыми при р<0,01.

Результаты исследования и обсуждение . У крыс контрольной группы в пубертатном периоде cетчатая зона коркового вещества была хорошо выражена. Она представляла собой анастомозирующую сеть эндокриноцитов, между которыми находились многочисленные капилляры. Просветы сосудов микроциркуляторного русла характеризовались неравномерным кровенаполнением. Большинство из них были свободны, в остальных находилась плазма, реже единичные эритроциты. Клетки наружной части сетчатой зоны имели кубическую форму и округлые ядра. По мере приближения к мозговому веществу размеры клеток становились меньше, клетки приобретали полигональную форму, ядра уменьшались в размерах, становились гиперхромными. Цитоплазма клеток имела ярко выраженные оксифильные свойства, в ней встречались липидные включения.

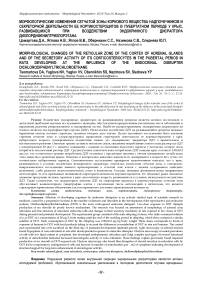

Электронно-микроскопическое исследование выявило гетероморфность кортикостероцитов сетчатой зоны крыс контрольной группы (рис. 1а). Встречались участки, состоящие из клеток с округлыми ядрами с ровными контурами, одним или двумя ядрышками, преобладанием эухроматина. Митохондрии имели круглую или овальную форму, везикулярные кристы, матрикс средней электронной плотности. Отмечалось просветление матрикса некоторых митохондрий. Содержание липидных включений было небольшим. Липидные капли характеризовались выраженной осмиофильностью. В цитоплазме выявлялись множественные микропузырьки эндоплазматической сети (далее - ЭПС), свободно лежащие рибосомы и гранулярная ЭПС (далее - гЭПС). Также встречались отдельные клетки с ядрами меньшего размера, имеющими неровный контур и более высокую электронную плотность хроматина, большое число митохондрий с отеком матрикса и отсутствием липидных капель в цитоплазме. Также в глубине сетчатой зоны наблюдались клетки с ядрами с неровным контуром, более плотным хроматином, цитоплазмой, занятой митохондриями с резким отеком матрикса и деструкцией крист. В таких клетках, как правило, встречались немногочисленные крупные осмиофильные липидные включения.

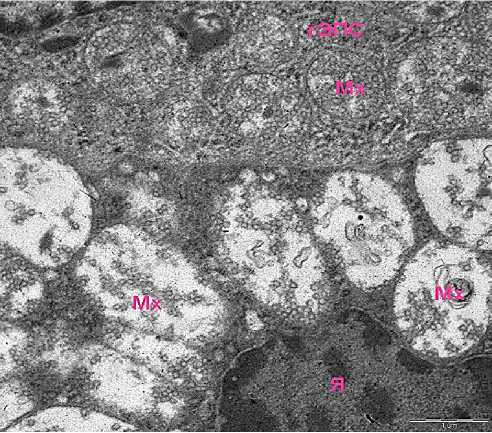

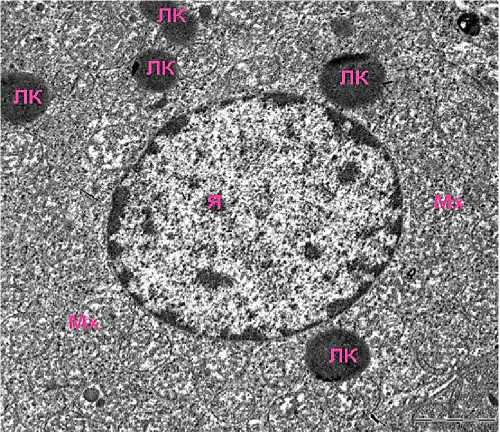

У крыс, подвергавшихся воздействию ДДТ в пренатальном и постнатальном развитии, сетчатая зона была менее развита по сравнению с контрольными животными. Площадь сетчатой зоны и количество клеток в мм2 в экваториальном срезе надпочечника было существенно меньше контрольных значений (рис. 2). Просветы сосудов, как правило, были свободны. Кортикостероциты сетчатой зоны имели более крупные размеры, чем у крыс контрольной группы. Ядра также больших размеров имели овальную форму и ровные контуры (рис. 2). Встречались ядра с инвагинациями ядерной оболочки. В ядрах преобладал эухроматин (рис. 1б). В цитоплазме находилось большое количество митохондрий круглой формы с везикулярными кристами (рис. 1б). Размер митохондрий был в среднем на 20% меньше, чем у крыс контрольной группы (рис. 2). Количество митохондрий в мкм2 цитоплазмы превышало контрольные значения почти на 70% (рис. 2). Отек матрикса митохондрий встречался значительно реже. ЭПС была умеренно развита и представлена микропузырьками. ГЭПС, свободно лежащие рибосомы, комплекс Гольджи и лизосомы практически не выявлялись (рис. 1б). Содержание липидных включений в цитоплазме было низким (рис. 2). Липидные капли имели небольшой диаметр и повышенную электронную плотность (рис. 1б). Также в сетчатой зоне наблюдались клетки с расширением крист и более выраженным отеком матрикса митохондрий. Содержание липидных капель в цитоплазме также было невысоким. Такие клетки встречались значительно реже, чем в контрольной группе.

Рис. 1. Ультраструктура кортикостероцитов сетчатой зоны коркового вещества надпочечников крыс пубертатного возраста контрольной группы (а) и крыс, подвергавшихся воздействию низких доз ДДТ в пренатальном и постнатальном периоде онтогенеза (б); а - в верхней части снимка кортикостероцит с округлыми митохондриями (Мх) с везикулярными кристами и электронно-плотным матриксом. В цитоплазме располагаются канальцы ГЭПС. В нижней части снимка - кортикостероцит с увеличенными в размерах митохондриями с расширенными кристами и отеком матрикса. Ядро (Я) имеет неровный контур, перинуклеарное пространство расширено; б - кортикостероцит с ядром (Я) округлой правильной формы. В цитоплазме множественные микропузырьки ЭПС и большое количество митохондрий (Мх) небольшого размера с везикулярными кристами. У некоторых митохондрий наблюдается просветление матрикса. Липидные капли (ЛК) имеют различный диаметр и повышенную осмиофильность. Ув.: х20 000.

Светооптическое исследование препаратов надпочечников показало, что у крыс, развивавшихся в условиях воздействия эндокринного дисраптора, отмечалась гипоплазия сетчатой зоны. Электронно-микроскопическое исследование выявило признаки пониженной секреторной активности кортикостероцитов сетчатой зоны. Это объясняет снижение продукции половых гормонов, выявленное нами ранее [7]. При этом клетки имели более крупные размеры, а количество митохондрий в них было значительно больше, чем в контроле. Это указывает на начало развития в клетках компенсаторных перестроек, направленных на усиление продукции половых стероидов.

Известно, что у крыс адренархе происходит на 21-е сутки и до 50-х суток

Рис. 2. Изменения морфологических характеристик сетчатой зоны коркового вещества надпочечников крыс, подвергавшихся воздействию низких доз ДДТ в пренатальном и постнатальном периоде онтогенеза. Значения контрольной группы приняты за 100%, знаком * отмечены статистически значимые отличия от значений контрольной группы.

постнатального развития сетчатая зона надпочечников является основным продуцентом половых гормонов [10]. В наших предыдущих исследованиях мы выявили аналогичные ультраструктурные изменения в виде увеличения численности митохондрий в клетках пучковой зоны у крыс пубертатного возраста, развивавшихся при воздействии низких доз ДДТ. Увеличение числа митохондрий является типичным изменением, направленным на интенсификацию стероидогенеза [11]. Причина развития компенсаторных изменений ультраструктуры клеток может быть двоякой. С одной стороны, это может быть вызвано гипоплазией сетчатой зоны, а с другой стороны может быть обусловлено также и дисрапторным действием ДДТ на стероидогенез. Но при исследовании пучковой зоны мы не обнаруживали отставания в ее развитии. Следовательно, эти изменения могли быть обусловлены ингибированием ДДТ синтеза половых гормонов в клетках сетчатой зоны, что подтверждается выявлением меньшего количества клеток с активными признаками стероидогенеза. В научной литературе имеются данные, что о,п-ДДД, являющийся метаболитом о,п-ДДТ, способен связываться с клетками сетчатой зоны, но авторы не обнаруживали при этом изменения продукции половых стероидов [12]. Результаты настоящего исследования показывают способность низких доз ДДТ изменять и развитие сетчатой зоны и структурное обеспечение секреторных процессов в ее клетках.

Заключение. Таким образом, строение сетчатой зоны и ультраструктурные особенности ее кортикостероцитов в пубертатном периоде у крыс, подвергавшихся воздействию эндокринного дисраптора ДДТ в пренатальном и постнатальном развитии, указывают как на отставание в ее развитии, так и на снижение секреторной активности клеток, обусловливающей пониженную продукцию половых стероидов в пубертатном периоде у крыс, подвергавшихся воздействию эндокринного дисраптора ДДТ в пренатальном и постнатальном периодах онтогенеза. Дисрапторное действие ДДТ на секреторные процессы в кортикостероцитах сетчатой зоны обусловливает компенсаторную гипертрофию клеток с увеличением числа митохондрий в эндокриноцитах, что является структурным обеспечением для долговременного усиления стероидогенной активности.

Заявление о конфликтах интересов. Авторы удостоверяют, что они не имеют никакой принадлежности или участия к какой-либо организации с любыми финансовыми, материальными и(или) не материальными интересами, касающихся целей, методов, объектов или материалов, обсуждаемых в этой рукописи.

Финансирование исследования. Исследование выполнено в рамках государственного задания № 0524-20170013 от 23.12.2016, утвержденного Федеральным агентством научных организаций России.

Список литературы Морфологические изменения сетчатой зоны коркового вещества надпочечников и секреторной деятельности ее кортикостероцитов в пубертатном периоде у крыс, развивавшихся при воздействии эндокринного дисраптора дихлордифенилтрихлорэтана

- Gore A, Chapell V, Fenton S, Flaws J, Nadal A, Prins J, Toppari J, Zoeller J. EDC-2: The Endocrine Society’s Second Scientific Statement on Endocrine Disrupting Chemicals. Endocrine Reviews. 2015;36(6):E1-E150. DOI: 10.1210/er.2015-1010

- Ozen S, Darcan S. Effects of Environmental Endocrine Disruptors on Pubertal Development. J Clin Res Ped Endo. 2011;3(1):1-6. DOI: 10.4274/jcrpe.v3i1.01

- State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012. United Nations Environment Programme and World Health Organization. Geneva, 2013. 260pp.

- Aneck-Hahn NH, Schulenburg GW, Bornman MS, Farias P, de Jager C. Impaired semen quality associated with environmental DDT exposure in young men living in a malaria area in the Limpopo Province, South Africa. J Androl. 2007;28:423-434. DOI: 10.2164/jandrol.106.001701

- OuYang F, Perry MJ, Venners SA, Chen C, Wang B, Yang F, Fang Z, Zang T, Wang L, Xu X, Wang X. Serum DDT, age at menarche, and abnormal menstrual cycle length. Occup Environ Med. 2005;62:878-884. DOI: 10.1136/oem.2005.020248

- Bouwman H, Becker PJ, Cooppan RM, Reinecke AJ. Transfer of DDT used in malaria control to infants via breast milk. Bull World Health Organ. 1992;70:241-250.

- Yaglova NV, Tsomartova DA, Yaglov VV. Osobennosti produkcii steroidnyh gormonov nadpochechnikov v pubertatnom periode u krys, podvergavshihsja vozdejstviju nizkih doz jendokrinnogo disraptora DDT v prenatal'nom i postnatal'nom razvitii. Biomedicinskaja himija. 2017;63(4):306-311.

- Tehnicheskij reglament Tamozhennogo sojuza TR TS 021/2011 «O bezopasnosti pishhevoj produkcii».- SPb: GIORD, 2015.- 176s.

- Yamazaki H, Takano R, Shimizu M, Murayama N, Kitajima M, Shono M. Human blood concentrations of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) extrapolated from metabolism in rats and humans and physiologically based pharmacokinetic modeling. J of Health Science. 2010;56(5):566-575.

- Pignatelli D, Xiao F, Gouvtia A, Ferreira J, Vinson G. Adrenarche in the rat// J Endocrinol. 2006;191(1):301-308.

- DOI: 10.1677/joe.1.06972

- Domoto D, Boyd J, Mulrow P, Kashgarian M. The ultrastructure of the adrenal zona glomerulosa of rats on potassium-supplemented or sodium-depleted diets. Am J Pathol. 1973;72:433-446.

- Lindhe O., Scogseid B., Brandt I. Cytochrome P450-atalyzed binding of 3-methylsulfonyl-DDE and o,p-DDD in human adrenal zona fasciculata/reticularis. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(3):1319-1326.

- DOI: 10.1210/jcem.87.3.8281