Морфологические изменения в эндометрии при самопроизвольных абортах, обусловленных различными причинами

Автор: Воронина Елена Сергеевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 3 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

С помощью гистологических, иммуногистохимических и цитогенетических методов исследования изучены морфологические изменения в эндометрии и фето-плацентарных тканях, полученных при выскабливании полости матки женщин при самопроизвольных абортах различной этиологии.

Эндометрия, самопроизвольный аборт

Короткий адрес: https://sciup.org/14916777

IDR: 14916777

Текст научной статьи Морфологические изменения в эндометрии при самопроизвольных абортах, обусловленных различными причинами

Невынашивание беременности является весьма актуальной и сложной медико-социальной проблемой. Поданным официальной статистики Минздрава РФ, в 1995 г. в стране зарегистрировано 186 277 самопроизвольных абортов, что составило 13% желанных беременностей. В последние годы их частота значительно возросла. В 2006 г. в Саратовской области зафиксирован 22 251 случай спонтанного аборта, что составляет 30,9%о (на 1000 женщин фертильного возраста). В 2007 г. (по данным аналитической справки Минздрава Саратовской области) зафиксировано 22 103 случая спонтанного аборта, что составляет 30,8%о (на 1000 женщин фертильного возраста), а с учетом данных частных и ведомственных клиник этот показатель увеличивается до 23 532 случаев. Частой причиной их развития являются генетические аномалии у зародыша, гормональные нарушения матери, инфекции, иммунные нарушения, пороки развития матки. В то же время в 25-66 % случаев причин^ самопроизвольных абортов выяснить не удается. Одним из надежных способов установления причин развития самопроизвольных абортов является морфологическое исследование соскобов эндометрия. Однако и возможности патоморфологичес-кого анализа пока ограничены, так как не разработа ны четкие критерии диагностики цитогенетических, эндокринных, иммунологических и других причин ранних спонтанных абортов [2, 6].

Цель исследования - выявление причин самопроизвольных абортов путем комплексного гистологического, гистохимического и иммуногистохимического исследования эндометрия и фето-плацентарных тканей, с параллельным анализом данных истории болезни.

Материалы и методы исследования . Материалами исследования посл^жили сос^обы эндометрия с элементами фето-плацентарной ткани, полученные от 198 беременных женщин во время операции выс-^абливания полости мат^и по повод^ начавше^ося аборта.

Полученные соскобы фиксировались в 10%-ней-тральном формалине, обезвоживались в ацетон-кси-лоловой батарее и заливались в парафин. Срезы окрашивались гематоксилином и эозином, методом ОКГ (оранжевый, красный, голубой) для выявления дезорганизации соединительной ткани, пикрофуксино-вой смесью по Ван-Гизон для выявления степени развития склероза, шифф-йодной кислотой (ШИК-реакция) для выявления нейтральных и кислых мукополисахаридов.

При ^истоло^ичес^ом исследовании обращали внимание на степень выраженности воспалительной реакции, ангиогенез, наличие различных патологических процессов ( склероз, некроз, дистрофия и т.д.) с помощью сетки Автандилова [1], вычислялся удельный вес структурных элементов эндометрия и плодного яйца.

В 30 случаях было проведено цитогенетическое исследование ворсин хориона с помощью их выращивания на среде RPMI 1640.

Наличие ^ормональной патоло^ии определялось иммуногистохимическим (авидин-биотиновым) методом, высокочувствительным для эстрогена и прогестерона. Подсчет клеток, дающих положительную реакцию, проводился по следующей формуле

Н (гистосчет)= P(i) х i, где: i - интенсивность окрашивания, выраженная в баллах от 0 до 4; P(i)- % клеток, окрашенных разной интенсивностью.

Результат Н трактовался следующим образом: от 0 до 10 - отрицательная реакция; от 10 до 100 - слабоположительная реакция; от 100 до 300 - положительная реакция.

При анализе историй болезни обращали внимание на возраст женщин, количество беременностей, исход предыдущих беременностей, анализы крови, мочи, мазков из влагалища и уретры.

Все женщины по характеру выявленной патологии и возможной причине самопроизвольного аборта были разделены на следующие группы: женщины с выявленной генетической патологией у плода, нарушением гормонального фона, воспалительными заболеваниями.

Результаты исследований . Цитогенетическое исследование ворсин хориона показало, что у 18 женщин из 30 обследованных было выявлено нарушение кариотипа: у 8 - тетраплоидия (92ххуу), у 10 -трисомия (6 случаев по 21-й хромосоме и 4 случая по 16-й хромосоме). Следует отметить, что наши данные совпадают с данными литературы. Так, K. Benirschke и P. Kaufmann (1990) считают, что трисомия является одной из наиболее частых цитогенетических аномалий, обнаруживаемых в материале спонтанных абортов. Мы провели сравнительный анализ клинических и морфологических данных в двух группах: группа женщин с нормальным кариотипом (группа сравнения) и группаженщин с генетической патологией.

Проведенный анализ показал, что срок прерывания беременности в среднем составил 6-8 недель в обеих группах. Возраст беременной женщины в группе сравнения составлял в среднем 22 года, что значительно меньше, чем в группе женщин, имеющих патологию (31,5 года). Гинекологический анамнез был отягощен медицинскими и самопроизвольными абортами, а также сопутствующей гинекологической патологией в обеих группах. При сравнительном изучении лабораторных данных у женщин в обеих группах также не отмечалось существенной разницы. В общем анализе крови у 78% беременных наблюдалась анемия легкой степени; в общем анализе мочи у 18% женщин - небольшая лейкоцитурия; остальные показатели были в пределах нормы. В мазках из уретры, шейки матки и влагалища количество лейкоцитов не превышало норму, а в микрофлоре у подавляющего большинства (95%) преобладали палочки.

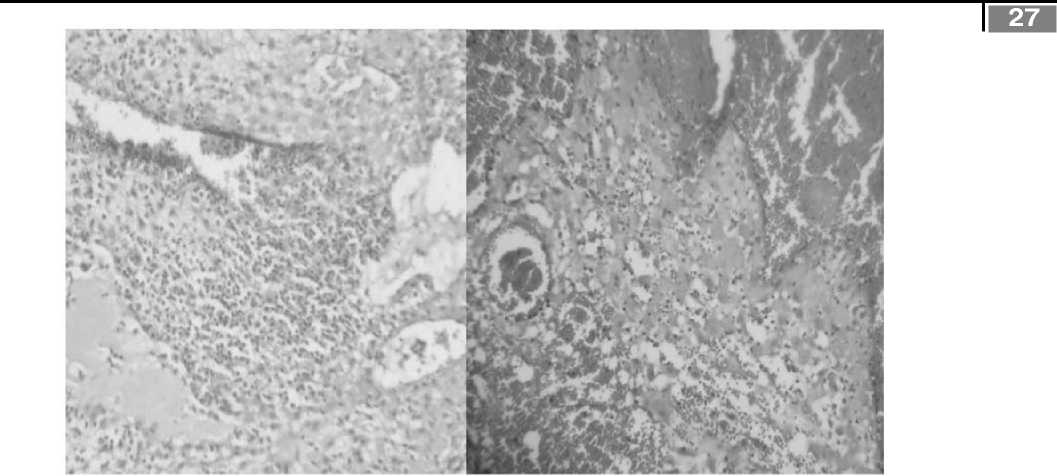

При ^истоло^ичес^ом исследовании эндометрия и оболочек в группе с патологией выявлены следующие изменения. При изучении эндометрия с помощью обзорной о^рас^и ^емато^силином и эозином ^оличество желез в поле зрения насчитывалось в среднем до трех-четырех; железы имели преимущественно овальную или округлую формы. Эпителий желез был уплощен, апикальный край ровный, ядра располагались на одном уровне, ядерно-цитоплазма-тический индекс соответствовал норме. Отмечалась выраженная децидуализация стромы. Описанные изменения как в группе с патологией, так и в группе сравнения были практически идентичны. Существенные отличия ре^истрировались при из^чении ворсин хориона. В 100% случаев наблюдалась патология ворсин хориона у женщин с нарушением кариотипа. Все ворсины были отечны; сосуды в них отсутствовали (см. рис., в ). При изучении идентичных гистологических препаратов беременных женщин с нормальным кариотипом у эмбриона отек ворсин наблюдался лишь в 20%. В 60% наблюдений ворсины имели сосуды. При проведении ШИК-реакции отмечалось ^меренное содержание ^ли^о^ена в эндометрии и оболочках в обеих группах. При определении удель-но^о веса стр^^т^рных элементов при помощи сет^и Автандилова было установлено, что между группой с хромосомной патоло^ией и нормальным ^ариотипом выявлены достоверные различия по ^дельном^ вес^ ворсин, межворсинчатому пространству, строме ворсин, децидуальной ткани (табл.1), т.е. при нарушении ^ариотипа с^щественно нар^шается соотношение функционирующих структур. Удельный вес цитотрофобласта ворсинчатого хориона остается практически неизменным. Имеющиеся в литературе данные о нарушении при генетической патологии васкуляризации вплоть до полного отсутствия сосудов, нарастающая ^идропичес^ая де^енерация стромы вплоть до формирования лакун; гипопластические и атрофические изменения хориального эпителия не противоречат нашим результатам. Сведения об удельном весе отдельных стр^^т^р и их соотношении мы получили впервые.

При проведении иммуногистохимического метода исследования соскобов на прогестерон и эстроген от 30 беременных женщин были получены следующие результаты: в 6 случаях реакция на прогестерон и на эстроген была отрицательной, в 8 случаях отмечалась слабоположительная реакция, и в остальных 16 случаях реакция на гормоны была положительной. Таким образом, у 14 женщин из 30 наблюдались признаки гормональной недостаточности. Анализ историй болезни показал, что средний возраст женщин с ^ормональной недостаточностью составлял 30 лет, а беременность прерывалась в основном на сроке гестации 8-9 недель. Средний возраст женщин с нормальным ^ормональным фоном был нес^оль^о меньше 26,3, а прерывание беременности происходило в более ранние сроки - 6-8 недель. Обращал на себя внимание тот факт, что в анамнезе все женщины с нарушением гормонального фона имели ар-тифициальные аборты (от 1 до 3) и в 30 %- самопроизвольные выкидыши. У женщин с нормальным гормональным фоном только в 65% случаев анамнез был отягощен медицинскими абортами, и ни в одном случае не наблюдалось самопроизвольных выкидышей. Что касается сопутствующей соматической патологии, то практически у всех беременных она выявлялась в 30 % случаев, причем различий в струк-т^ре заболеваемости по нозоло^ичес^ом^ принцип^ выявлено не было. Изучение данных лабораторных исследований не позволило установить какие-либо особенности в данной ^р^ппе беременных женщин по сравнению с другими.

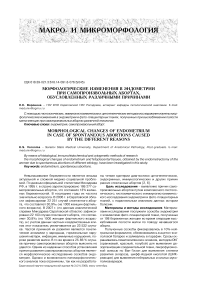

При ^истоло^ичес^ом исследовании эндометрия и оболочек в соскобах женщин с признаками гормональной недостаточности было установлено некоторое уменьшение количества желез в эндометрии: в среднем 3-4 железы в поле зрения вместо 5-6. Отсутствовали так называемые «пилообразные» железы, выявляемые у 20% женщин с нормальным гормональным фоном. Строма эндометрия разрыхлена, в 80% наблюдалась инфильтрация лейкоцитами, в 30% определялись очаги некроза. Децидуализация стромы была выражена незначительно. Во всех случаях в децидуальной оболочке выявлялись патологические изменения в виде либо лейкоцитарной инфильтрации, либо кровоизлияний, либо очагов некроза (см. рис. , б ). В некоторых случаях присутствовало их сочетание. В децидуальной оболочке обнаруживались как тонкостенные полнокровные сосуды, так и единичные сосуды с толстыми стенками, просвет которых был пуст. В 90% случаев наблюдалась патология ворсин хориона: в 10% - ангиоматоз, а в остальных - отсутствие сосудов в строме ворсин и их склероз (см. рис., г ). Почти у всех (98%) беременных женщин обнаруживались кровоизлияния в межворсинчатое пространство.

У женщин с эстроген-прогестероновой недостаточностью при о^рас^е ШИК отмечалось ^меренное содержание и равномерное распределение гликогена в эндометрии и оболочках. У беременных женщин с нормальным гормональным фоном ШИК позитивных участков больше; в некоторых случаях они заметно преобладали в ворсинах хориона. При определении ^дельно^о веса стр^^т^рных элементов при помощи сетки Автандилова было установлено, что между группой с эстроген-гестагенной недостаточностью и нормальным гормональным фоном выявлены достоверные различия по соотношению ворсин и межворсинчатого пространства, цитотрофобласта ворсин и децидуальной ткани (табл. 2).

Таким образом, для эндометрия женщин, страдающих эстроген-прогестероновой недостаточностью, характерно недоразвитие железистых крипт, которые сохраняют трубчатое строение и не формируют пилообразных желез, присущих для нормально развивающейся маточной беременности; недоразвитие спиральных артерий, которые отличаются относительно тонкой стенкой или имеют вид синусоидных структур; недоразвитие децидуальной ткани. На все эти признаки незавершенной гравидарной трансформации эндометрия указывают и другие авторы [4].

Кроме ^енетичес^ой и ^ормональной патоло^ии одно из ведущих мест в этиологии самопроизвольных абортов занимает инфекционная патология. При исследовании морфоло^ичес^ой ^артины сос^обов из полости мат^и при самопроизвольных абортах воспалительные изменения диагностируются в 59,7% случаях [7].

Наиболее объективным морфологическим мар-^ером восходяще^о ба^териально^о инфицирования полости матки при беременности является экссудативная воспалительная реа^ция пораженных т^аней плодного яйца и эндометрия. Это обусловлено мик рофлорой, населяющей влагалище и цервикальный канал [4,8]. Наиболее ярким морфологическим при-зна^ом остро^о э^сс^дативно^о воспаления во всех органах является регионарная миграция полиморфноядерных лейкоцитов из просвета капиллярно-ве-нулярных сосудистых структур. В связи с отмеченными обстоятельствами необходимо обратить внимание на то, что гравидарный эндометрий обладает хорошо развитой капиллярной сетью, расположенной в новообразованной децидуальной ткани [9]. Эта ткань ^ том^ же подвержена развитию быстро^о оте^а в связи с отсутствием плотных межклеточных контактов. Перечисленные обстоятельства обусловливают высокий экссудативный потенциал слизистой оболочки беременной матки, обеспечивающий незамедлительное развертывание острого воспаления при малейшей бактериальной агрессии.

На наличие инфе^ционной патоло^ии нами было исследовано 158 случаев самопроизвольного аборта. Из них в 60,2% были обнаружены воспалительные изменения в виде эндометрита (18%), децидуи-та (27%), виллуизита (15%), смешанные воспалительные изменения (40%).

Анализ данных анамнеза в данной группе беременных женщин показал, что в 40% они имели арти-фициальные аборты (от 1 до 5) и в 27,2% - самопроизвольные выкидыши.

У 60% беременных в данной группе имелась сопутствующая инфекционная гинекологическая патология: хронические сальпингоофориты, хронические эндометриты, хламидиоз, кольпит, аднекситы. Данные лабораторных методов исследования не позволили выявить какие - либо особенности у этой категории больных. При морфологическом исследовании эндометрия и оболочек в этой группе выявлены следующие изменения. При изучении эндометрия с помощью стандартной окраски гематоксилином и эозином обращало на себя внимание наличие в 58% лейкоцитарной инфильтрации (см. рис., а ), в 39% на фоне инфильтрации определялись очаги некроза. Патология в децидуальной оболочке выявлялась в виде очагов лейкоцитарной инфильтрации (67%), кровоизлияний (25%), очагов некроза (45%). В 89% случаев наблюдалось их сочетание. Сосуды в децидуальной оболочке преобладали полнокровные с тонкой стенкой, в единичных случаях встречались пустые сосуды с толстыми стенками. В 95% случаев наблюдалась патология ворсин хориона. В 70% - это полное отсутствие сосудов в строме, в 15% - лейкоцитарная инфильтрация. У 80% беременных женщин обнаруживались кровоизлияния в межворсинчатое пространство.

При определении удельного веса структурных элементов при помощи сетки Автандилова было установлено, что между группами с воспалительными изменениями и без воспалительных изменений выявлены достоверные различия по соотношению ворсин и межворсинчатого пространства и децидуальной ткани (табл. 3).

Заключение. Применение комплексного гистологического, гистохимического, морфометрического и цито^енетичес^о^о методов исследования эндометрия и фето-плацентарного материала, полученного при выс^абливании полости мат^и беременных женщин по поводу самопроизвольных абортов, показало, что ^аждая из причин прерывания беременности имеет свои морфоло^ичес^ие особенности и позволяет их диагностировать. Установление даже предварительного дование женщин репродуктивного возраста и снизить диагноза позволит провести более детальное обсле- количество нежеланных прерываний беременности.

Таблица 1

Гр^пповые статисти^и ^дельно^о веса стр^^т^рных элементов при наличии хромосомной патоло^ии и при нормальном ^ариотипе

|

Структурные элементы |

Среднее |

Стандартное отклонение |

Стандартная ошибка среднего |

|||

|

нормальный кариотип |

хромосомная патология |

хормальный кариотип |

хромосомная патология |

нормальный кариотип |

хромосомная патология |

|

|

Ворсины |

56,9* |

44,9* |

12,40475 |

6,50555 |

3,92273 |

2,05724 |

|

Межворсинчатое пространство |

43,1* |

55,1* |

12,40475 |

6,50555 |

3,92273 |

2,05724 |

|

Строма ворсин |

31,6* |

22,2* |

11,39396 |

6,14275 |

3,60309 |

1,94251 |

|

ЦТБ ворсин |

39,3 |

36,4 |

6,18331 |

7,96102 |

1,95533 |

2,51749 |

|

Децидуальная ткань |

62,3* |

74,4* |

7,63108 |

9,51256 |

2,41316 |

3,00814 |

Примечание : *при р<0,05

Таблица 2

Гр^пповые статисти^и ^дельно^о веса стр^^т^рных элементов при наличии эстроген-гестагенной недостаточности и при нормальном гормональном фоне

|

Структурные элементы |

Среднее |

Стандартное отклонение |

Стандартная ошибка среднего |

|||

|

нормальный гормональный фон |

эстроген-гестагенная недостаточность |

нормальный гормональный фон |

эстроген-гестагенная недостаточ-ность |

нормальный гормональный фон |

эстроген-гестагенная недостаточность |

|

|

Ворсины |

62,6667* |

48* |

8,10864 |

7,36357 |

2,70288 |

2,32857 |

|

Межворсинчатое пространство |

37,3333* |

52* |

8,10864 |

7,36357 |

2.70288 |

2,32857 |

|

Строма ворсин |

29,5556 |

29,9 |

23,42067 |

11.64713 |

7,80689 |

3,68314 |

|

ЦТБ ворсин |

47,4444* |

30,8* |

6,46357 |

10,37947 |

2,15452 |

3,28228 |

|

Децидуальная ткань |

64* |

54,5* |

6,63325 |

9,87983 |

2,21108 |

3,124228 |

Примечание: * при р<0,05

Таблица 3

Групповые статистики удельного веса структурных элементов при наличии и отсутствии воспалительных изменений

|

Структурные элементы |

Среднее |

Стандартное отклонение |

Стандартная ошибка среднего |

|||

|

отсутствие признаков воспаления |

наличие воспаления |

отсутствие признаков воспаления |

наличие воспаления |

отсутствие признаков воспаления |

наличие воспаления |

|

|

Ворсины |

59,7273* |

37,7143* |

10,33529 |

4,53557 |

3,11621 |

1,71429 |

|

Межворсинчатое пространство |

41,7273* |

61,8571* |

10,42200 |

5,42920 |

3,142335 |

2,05204 |

|

Строма ворсин |

19,7273 |

13,5714 |

8,60338 |

5,71131 |

2,59402 |

2,15867 |

|

ЦТБ ворсин |

30,3636 |

31 |

3,90571 |

5,6585 |

1,17761 |

2,13809 |

|

Децидуальная ткань |

69,6364* |

84,8571* |

17,10715 |

7,51506 |

5,15800 |

2,84043 |

Примечание: * при р<0,05.

а б

Патоло^ичес^ие изменения в базальной части децид^альной оболоч^и:

а - лейкоцитарная инфильтрация в эндометрии при самопроизвольном аборте 6 недель беременности. О^р. ^емато^силин-эозин. Ув. 180;

б - кровоизлияние в децидуальную оболочку при самопроизвольном аборте 9 недель беременности.

О^р. ^емато^силин-эозин. Ув. 180;

в - бессосудистая, отечная ворсина хориона при трисомии по 21-й хромосоме.

О^р. ^емато^силин-эозин. Ув. 180;

г - склерозированная ворсина при эстроген-гестагенной недостаточности.

О^р. Ван-Гизон. Ув. 180.

Список литературы Морфологические изменения в эндометрии при самопроизвольных абортах, обусловленных различными причинами

- Автандилов, Г.Г. Основы патологоанатомической практики/Г.Г. Автандилов. -М.: Медицина, 1994.-510c.

- Беспалова, О.Н. Оценка роли генетических факторов в привычном невынашивании беременности ранних сроков: Автореферат дис. …. канд. мед. наук/О.Н.Беспалова. -М.-2001.-20c.

- Внутриутробное развитие человека/Под ред. А.П. Милованова, С.В. Савельева.-М.: «МДВ»,2006.-384с.

- Глуховец, Б.И. Патоморфологическая диагностика ранних самопроизвольных выкидышей/Б.И. Глуховец, Н.Г. Глуховец. -СПб.,-1999.-96 с.

- Глуховец, Б.И. Патоморфологические и гормональные критерии в диагностике причин самопроизвольных выкидышей/Б.И. Глуховец, Н.Г. Глуховец, В.Н. Тарасов//Архив патологии.-2001.-№5.-С.31-36.

- Милованов, А.П. Патология системы мать-плацента-плод/А.П.Милованов.-М.:Медицина,1999.-440с.

- Несяева, Е.В. Неразвивающаяся беременность: этиология, патогенез, клиника, диагностика/Е.В. Несяева//Акушерство и гинекология.-2005.-№2.-С.3-7.

- Сизова, Н.В. Прогнозирование и профилактика неуточненных абортов с учетом клинико-морфологических вариантов развития: Автореферат дис. …канд. мед. наук/Н.В. Сизова. -Самара.-2004.

- Тютюнник, В.Л. Морфофункциональное состояние системы мать-плацента-плод при плацентарной недостаточности и инфекции/В.Л. Тютюнник, В.А. Бурлев, З.С. Зайдиева//Акушерство и гинекология -2003.-№6.-С.11-16.

- Benirschke K., Kaufmann P.//Pathology of the Human Placenta.-Spr.-1990.

- Chiswick, M. Perinatal and infant postmortem examination./M. Chiswick//BMJ.-1995.-Vol.310.-P.141-142.