Морфологические особенности базидиального гриба Laetiporus sulphureus в поверхностной и глубинной культуре

Автор: Киселева О.В., Миронов П.В., Литовка Ю.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения биологических особенностей сибирского штамма LS-11 laetiporus sulphureus (Bull) Bond. et Sing и оценки перспективы его глубинного культивирования в биотехнологических целях.

Мицелий, базидиомицеты, серно-желтый трутовик, глубинное культивирование, белково-пищевая добавка

Короткий адрес: https://sciup.org/14082048

IDR: 14082048 | УДК: 579.67

Текст научной статьи Морфологические особенности базидиального гриба Laetiporus sulphureus в поверхностной и глубинной культуре

Экспериментальное изучение высших базидиальных грибов стало возможным благодаря разработке доступных методов получения чистых культур. Оценку их биологии, физиологии и биохимии осуществляют с помощью методов, которые применяются для изучения грибов гифального типа строения из других таксономических групп.

Среди разнообразных аспектов искусственного выращивания мицелия базидиомицетов важным моментом является поддержание стабильной культуры и контроль ее чистоты в процессе культивирования. Одним из наиболее надежных идентификационных признаков является плодовое тело гриба-продуцента, однако его получение является трудоемким и длительным процессом. Поэтому при работе с культурами на стадии выращивания мицелия таксономическое значение приобретает комплекс признаков, включающий культуральные, морфологические и физиолого-биохимические характеристики [2].

Сведения, характеризующие особенности чистых культур серно-желтого трутовика, произрастающих на территории Сибири, практически отсутствуют. В связи с этим целью нашей работы является изучение некоторых биологических особенностей сибирского штамма LS-11 Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. et Sing и оценки перспективы его глубинного культивирования в биотехнологических целях. В задачи исследования входило изучение культурально-морфологических признаков штамма в поверхностной и глубинной культуре и выявление наиболее типичных морфологических характеристик, пригодных для контроля чистоты культуры на стадии получения мицелия.

Объекты и методы исследований. Объектом исследования служил штамм LS-11 Laetiporus sulphureus , выделенный из плодового тела серно-желтого трутовика, которое было обнаружено нами в широколистных лесах на юге Красноярского края (вблизи п. Ермаковское в 2010 г.). Систематическое положение изучаемого штамма: царство Fungi , отдел Basidiomycota, класс Basidiomycetes , порядок Aphyllophorales , семейство Polyporaceae , род Laetiporus, вид Laetiporus sulphureus [5].

Для изучения особенностей роста сибирского штамма LS-11 в различных биотехнологических системах осуществляли его культивирование в поверхностных и глубинных условиях. Поверхностное культивирование проводили на сусловом агаре при температуре 26±2 оС в течение 7 суток; глубинное культивирование – в биореакторе с механическим перемешиванием в стерильных условиях при температуре, близкой к температурному оптимуму (26±2 оС), при значении рН 5 в течение 48–72 ч. Через питательную среду барботировали стерильный воздух при расходе 100 л/ч на 1 л среды.

С целью стандартизации посевов в качестве посевного инокулюма для поверхностного культивирования использовали агаровые блоки, вырезанные пробойным сверлом диаметром 8 мм из зоны роста семисуточной культуры музейного штамма. При глубинном культивировании посевным материалом служили агаровые блоки с мицелием, а также глубинная культура L. Sulphureus ; количество вносимого инокулюма составляло 2–5 % от выхода абсолютно сухого вещества.

Урожай биомассы определяли путем высушивания мицелия при 105 о С до постоянной массы и рассчитывали количество абсолютно сухого вещества (а.с.в.). Полученный мицелий использовали для дальнейших биохимических анализов [6]. Микроморфологические особенности L. sulphureus изучали в препаратах «отпечаток», «раздавленная капля» и микрокамере, используя световые микроскопы марки Olimpus CX41, Olimpus SZX 12, с получением компьютерных изображений с помощью камеры Nikon E 4500, а также с помощью электронно-растровой микроскопии (РЭМ-100У).

Результаты и их обсуждение. После выделения мицелиальной культуры из плодового тела или базидиоспор необходимо убедиться, что это действительно культура предполагаемого гриба; при этом вероятность ошибки меньше, если штамм получен путем проращивания базидиоспор, поскольку процесс прорастания можно контролировать визуально под микроскопом.

Мицелиальная культура, полученная из плодового тела, состоит из диплоидного мицелия с характерными пряжками, наличие которых служит несомненным доказательством принадлежности гриба к высшим базидиомицетам. Однако пряжки могут отсутствовать у некоторых представителей этой систематической группы, в том числе L. sulphureus.

Кроме пряжек имеется целый ряд микроскопических признаков, характерных для базидиомицетов, но встречающихся и у грибов из других систематических групп. Это анастомозы, медальоны, вздутия, тяжи, ризоморфы, инкрустированные гифы и др. При идентификации культур эти признаки должны приниматься во внимание в совокупности со всеми морфолого-культуральными особенностями данного вида в условиях искусственной культуры. Кроме того, многие высшие базидиомицеты при лабораторном культивировании образуют бесполые спороношения – конидии, оидии, хламидоспоры. Важным признаком для характеристики вида является скорость и характер роста на различных средах, окраска мицелия и субстрата, выделение экссудата, запах [2].

Проведенные нами исследования макроморфологических признаков штамма LS-11 L. sulphureus показали, что для культуры на твердых питательных средах характерно образование колонии с ватообразным воздушным мицелием, отдельные гифы которого беспорядочно переплетаются. Высота мицелия в среднем составляет 3–5 мм, в некоторых случаях формируются гифальные пучки, приподнимающиеся над поверхностью субстратного мицелия, из-за чего колония выглядит хлопьевидной. Мицелий в процессе роста приобретает характерную желто-оранжевую окраску, которая является дополнительным идентификационным признаком; характерный грибной запах и экссудат отсутствуют. С возрастом воздушный мицелий оседает на поверхность среды, вследствие чего колония приобретает войлочный вид.

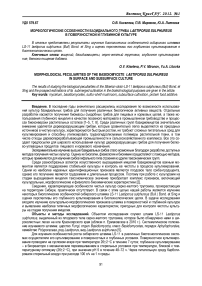

Микроскопические исследования показали, что мицелий в поверхностной культуре состоит из длинных септированных гиф с простыми ветвлениями без образования мицелиальных пряжек, характерных для большинства базидиомицетов (рис.1). Установлено, что воздушный и глубинный мицелий различались по ширине гиф: пределы варьирования данного показателя составили 1,0–8,5 и 4,8–11,2 мм соответственно.

СибГТУ* Olimpus CX41* – 40 мкм

Рис. 1. Оптическая микрофотография штамма LS-11 Laetiporus sulphureus в поверхностной культуре

Отличительной чертой исследуемого штамма являлось образование овальных, шарообразных и грушевидных структур, расположенных на гифах терминально или интеркалярно. Анализ экспериментальных и литературных данных позволяет предположить, что шарообразные структуры воздушного мицелия являются бластоконидиями, а грушевидные структуры субстратного мицелия – хламидоспорами. Оба указанных типа бесполого спороношения описаны у данного вида отечественными и зарубежными учеными [4, 8, 9].

Для получения биомассы, продуктов метаболизма и проведения различных физиологических исследований базидиомицеты культивируют на жидких питательных средах поверхностно или глубинно, как и другие мицелиальные грибы. При глубинном культивировании, как правило, происходит более быстрое накопление биомассы, однако, некоторые базидиомицеты, особенно микоризообразующие, растут только поверхностно [2]. В поверхностной культуре базидиомицеты образуют мицелиальную пленку; в погруженной культуре растут в виде мицелиальных шариков различного размера или дисперсного мицелия. Характер роста в значительной мере зависит от количества посевного мицелия, степени его измельчения и состава питательной среды.

Исследование морфологических особенностей штамма LS-11 L.sulphureus в барботируемой глубинной культуре при отсутствии механического перемешивания показало наличие четко фрагментированных отдельно расположенных структур с плотным центром и бахромчатым краем за счет периферических мицелиальных образований (рис. 2).

СибГТУ* Olimpus SZX 12* – 1 мм

а

Рис. 2. Оптическая микрофотография штамма LS-11 Laetiporus sulphureus в глубинной культуре (а – глобулы с плотным центром и периферическим мицелием; б – биомасса после культивирования)

СибГТУ* Nikon E 4500 б

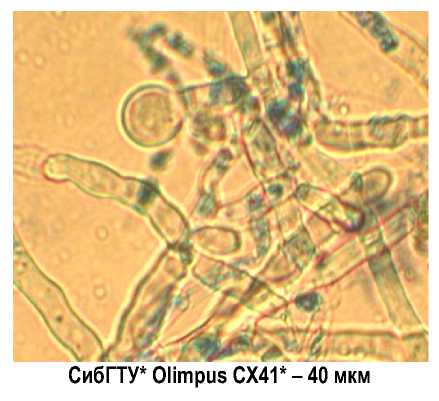

В условиях дополнительного механического перемешивания в биореакторе мицелий серно-желтого трутовика фрагментируется на относительно небольшие сегменты, которые не утрачивают способности к росту и накоплению биомассы. Кроме того, на электронных микрофотографиях, полученных с помощью растрового электронного микроскопа (рис. 3), видно, что в культуре накапливается значительное количество спорового материала.

Рис. 3. РЭМ-микрофотография спорового материала LS-11 Laetiporus sulphureus

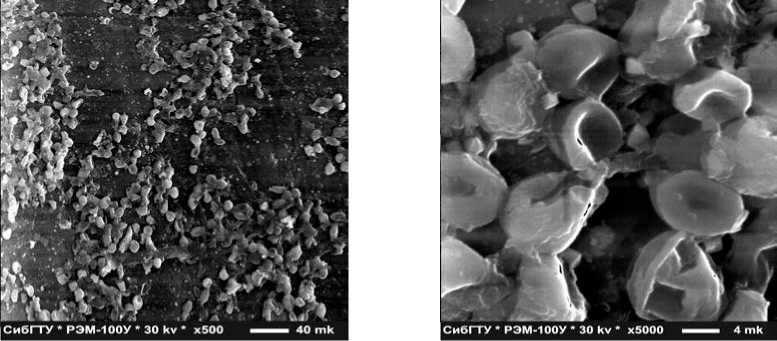

На рисунке 4 хорошо видны шаровидные и грушевидные образования, которые являются бластоконидиями и хламидоспорами соответственно. Следует отметить, что на оптической микрофотографии размеры спор существенно больше, чем на электронных микрофотографиях. Это связано с тем, что образцы для РЭМ предварительно высушивают. Этим же объясняется и «вогнутая» форма спор при большом увеличении на РЭМ – микрофотографии.

СибГТУ* Olimpus CX41* – 40мкм

Рис. 4. Оптическая микрофотография штамма LS-11 Laetiporus sulphureus в глубинной культуре (А – шаровидные и грушевидные образования)

Таким образом, при глубинном культивировании штамма LS-11 была установлена его морфологическая гетерогенность. Микроскопические исследования показали, что и в глубинных условиях мицелий способен образовывать толстостенные хламидоспоры. В культуральной жидкости присутствовали различные морфологические структуры – колонии (гранулы) с плотным центром и периферическим мицелием, неправильные глобулы, шаровидные и грушевидные образования, нитевидные фрагменты. Все они способны к дальнейшему росту и могут служить в качестве посевного инокулюма.

Проведенные исследования и анализ литературных данных позволяют рекомендовать в качестве основных морфологических критериев для оценки чистоты культуры и экспресс-идентификации представителей вида L. sulphureus следующие признаки: желто-оранжевый цвет мицелия, отсутствие характерных пряжек на гифах и ярко выраженного грибного запаха, образование в культуре грушевидных и шаровидных бластоконидий и хламидоспор, быстрая фрагментация мицелия при глубинном культивировании и наличие в культуральной жидкости различных морфологических структур с преобладанием мелких фрагментов и их агрегатов.