Морфологические особенности экспрессии цитокератинов 7, 8, 18 тироцитов в норме и патологии

Автор: Полякова Л.В., Калашникова Е.А., Фогель А.В., Калашникова С.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 4 (64), 2019 года.

Бесплатный доступ

Диагностика, лечение и ранняя профилактика заболеваний щитовидной железы являются ключевой проблемой современной эндокринологии. Нами было проведено иммуногистохимическое исследование ткани щитовидной железы в норме и патологии (при наличии узловых образований) с использованием CK7, CK8, CK18. Установлено, что в норме иммунопозитивными к CK7 являются клетки интрафолликулярного эпителия, а CK8 и CK18 позитивные клетки выявляются только при патологии, сопровождающейся пролиферативными изменениями.

Иммуногистохимия, цитокератины, щитовидная железа, тироциты, узловые образования

Короткий адрес: https://sciup.org/142224348

IDR: 142224348 | УДК: 616-091.88

Текст научной статьи Морфологические особенности экспрессии цитокератинов 7, 8, 18 тироцитов в норме и патологии

Актуальной проблемой современной эндокринологии является патология щитовидной железы (ЩЖ), связанная с нарушением клеточного состава тиреоидной паренхимы и наличием патологически измененных клеток [1]. В настоящее время методы молекулярной биологии позволяют выявить различные компоненты как ядерного, так и цитоплазматического матрикса. При изменении клеточной популяции ткани ЩЖ, преимущественно при злокачественных новообразованиях, определяются тканеспецифичные белки промежуточных филаментов, основными из которых являются ци-токератины (CK). В настоящее время существует 20 различных типов CK, которые находятся в различных клетках эпителиального происхождения. Следует отметить, что метод идентификации CK включает в себя иммуногистохимическое исследование, при котором, в отличие от промежуточных филаментов, CK остаются стабильны и сохраняют свою структуру, позволяя достоверно установить степень выраженности патологического процесса [2]. Однако существует ряд эпителиальных клеток, которые в норме содержат CK, где исключением не является и эпителий ЩЖ. Так, однослойный эпителий фолликулов ЩЖ является имму-нопозитивным к CK7, в то время как отсутствуют данные об экспрессии данного маркера в экстрафолликулярном эпителии. В литературе имеются противоречивые данные о гистото-пографическом распределении CK8/18 и их роли в диагностике заболеваний ЩЖ. Установлено, что, кроме этого, CK8/18 определяются в секреторном эпителии, мезотелии, переходном эпителии и др. В диагностическом плане разработаны линейки цитокератиновых иммуногистохимических маркеров, где происходит сопоставление CK7, CK8 и CK18 с другими тканеспецифичными белками]. Известно, что изолированная экспрессия CK7 характерна для злокачественных новообразований ЩЖ, как и экспрессия CK8/18, характерных для секреторного эпителия [3, 4]. Основываясь на этих данных, актуальным представляется исследование распределения CK7, CK8 и CK18 в ткани ЩЖ.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выявить закономерность распределения CK7, CK8 и CK18 эпителия ЩЖ в норме и патологии.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для иммуногистохимического исследования нами был отобран аутопсийный материал от 30 лиц мужского пола в возрасте 45–50 лет в рамках стандартного патологоанатомического исследования. Критериями исключения были:

перенесенные в анамнезе и существующие заболевания ЩЖ, а также оперативные вмешательства на органах шеи, которые могли повлиять на кровоснабжение ЩЖ. Иммунопози-тивным контролем для CK7 были взяты образцы рака легкого, для CK8/18 – рак молочной железы. Иммуногистохимическое исследование проводилось непрямым иммуноперокси-дазным методом с использованием антител к CK7 (clone:OV-TL 12/30, фирмы DCS ImmunoLine, Hamburg); кроличьи моноклональные антитела к CK8 (clone: SP102, фирмы Spring Bioscience, США); кроличьи моноклональные антитела к CK18 (clone:SP69, фирмы Spring Bioscience, США). В качестве раствора для промывки использовали раствор цитратного буфера с pH6. Для визуализации иммунопо-зитивных клеток применяли систему детекции на основе диаминобензидина (DAB, фирмы Spring Bioscience, США). Протоколы окраски использовали согласно рекомендациям фирмы-производителя.

Оценку гистологических препаратов производили с помощью компьютерного комплекса LAS (Leica Application Suite) и микроскопа Leica DM1000. Статистическую обработку результатов производили с помощью программы Statistica 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

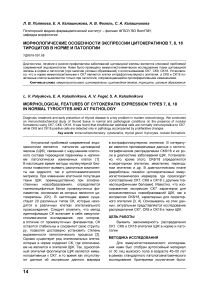

При оценке результатов иммуногистохимического исследования учитывалась зональность ЩЖ, которая была подразделена на верхнюю, среднюю и нижнюю части каждой до- ли. При скрининговом исследовании ткани ЩЖ при окраске гематоксилином и эозином было установлено, что в ряде случаев отмечались недиагностированные узловые образования в нижнем полюсе долей. Для проведения сравнительного анализа с оценкой степени и направленности дифференцировки эпителиоцитов было проведено иммуногистохимическое исследование. Было установлено, что в верхнем полюсе долей ЩЖ определялись ткане-специфечиские белки для однослойного кубического эпителия фолликулов, которые давали иммунопозитивное окрашивание к CK7 по всему полю зрения (рис. 1). Гистологически ткань сохраняла типичное нормофолликулярное строение с наличием округлых фолликулов, выстланных кубическим эпителием, что косвенно свидетельствовало об эутиреозе. Следует отметить, что клетки экстрафолликулярного эпителия являлись иммунонегативными по отношению к CK7, а также клетки стромы и эндотелия сосудов. При сопоставлении этого же образца с окрашиванием структур чувствительных к CK8/18 был выявлен незначительный процент иммунопозитивных клеток, что не имело клинической значимости (см. табл.). Количество им-мунопозитивных клеток определялось по отношению ко всему полю зрения, включая тироци-ты экстрафолликулярного эпителия, клетки стромы и эндотелий сосудов. Было выявлено, что клетки стромы и эндотелия сосудов имели иммунонегативное окрашивание, в результате чего нами был представлен суммарный процент ткани не реагирующей с антителами к CK7, 8, 18.

Рис. 1. Экспрессия CK7 в тироцитах интрафолликулярного эпителия верхнего полюса доли ЩЖ. Ув. х200

Сравнительная характеристика распределения иммунопозитивных клеток к цитокератинам 7, 8, 18 в ткани ЩЖ

|

Зоны доли ЩЖ |

Иммуногистохимические маркеры |

|||

|

ОД стромы, ОД эндотелия сосудов, % |

Клетки CK7+, % |

Клетки CK8+, % |

Клетки CK18+, % |

|

|

Верхний полюс |

15,1 ± 0,7 |

80,6 ± 3,3 |

4,2 ± 0,2 |

0,1 ± 0,01 |

|

Средняя зона |

18,3 ± 0,9* |

79,8 ± 5,8 |

1,7 ± 0,08** |

0,2 ± 0,01*** |

|

Нижний полюс (ткань в норме) |

16,4 ± 0,8 |

80,8 ± 3,8 |

1,9 ± 0,13** |

0,3 ± 0,06*** |

|

Нижний полюс (узловые образования) |

15,7 ± 1,3 |

71,6 ± 5,7 |

12,5 ± 1,1** |

0,2 ± 0,01*** |

* Достоверность показателей по отношению к зонам ЩЖ при определении ОД стромы, ОД эндотелия сосудов (р ≤ 0,05);

** достоверность показателей по отношению к зонам ЩЖ при использовании антител к CK8 (р ≤ 0,05);

*** достоверность показателей по отношению к зонам ЩЖ при использовании антител к CK18 (р ≤ 0,05).

Достоверные отличия были получены только в группе с наличием узловых образований нижнего полюса ЩЖ, когда происходило перераспределение иммунопозитивных клеток за счет наличия CK 8/18. Присутствие клеток иммунопозитивных к CK18 в нормальной ткани ЩЖ объясняется, по-видимому, ложноположительными результатами, т. к. численность клеток во всех случаях была до 1 %, что нельзя расценивать как диагностический критерий. Кроме этого, было выявлено, что достоверных отличий при норме и патологии в ОД стромы и ОД сосудов выявлено не было, ввиду того, что узловые образования сопровождались участками пролиферации эпителия и изменением размера фолликулов (макрофолликулярное строение).

Гистологическое исследование выявленных узловых образований нижнего полюса ЩЖ выявило наличие крупных фолликулов (макрофол-ликулярный тип строения), заполненных гомогенным коллоидом с уплощенным однослойным эпителием, а также участки пролиферации эпителия с новообразованием мелких фолликулов.

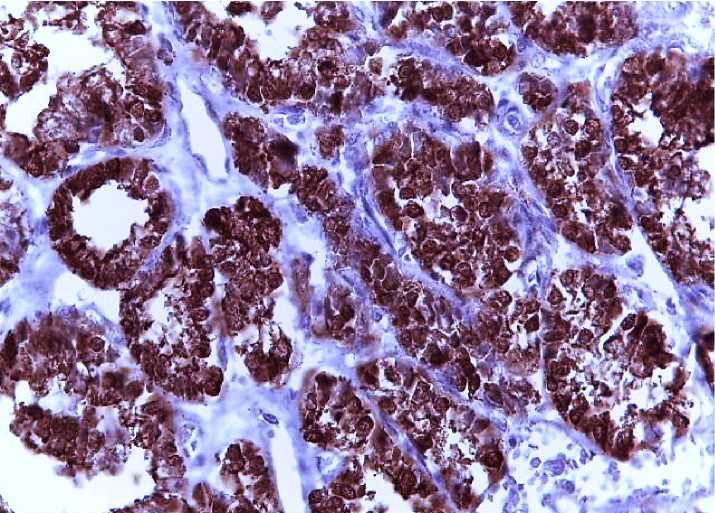

При иммуногистохимическом исследовании выявлены иммунопозитивные участки к CK8 и CK7, что свидетельствовало о нарушении дифференцировки клеток (рис. 2). Известно, что CK7 позитивные клетки присутствуют в норме, где прокрашивается цитоплазма и промежуточные филаменты, связанные с ядром. Однако CK8 позитивные клетки характерны для секреторного эпителия, что может привести к трансформации данного новообразования.

Рис. 2. Экспрессия CK8 в тироцитах узлового образования нижней доли ЩЖ. Ув. х100

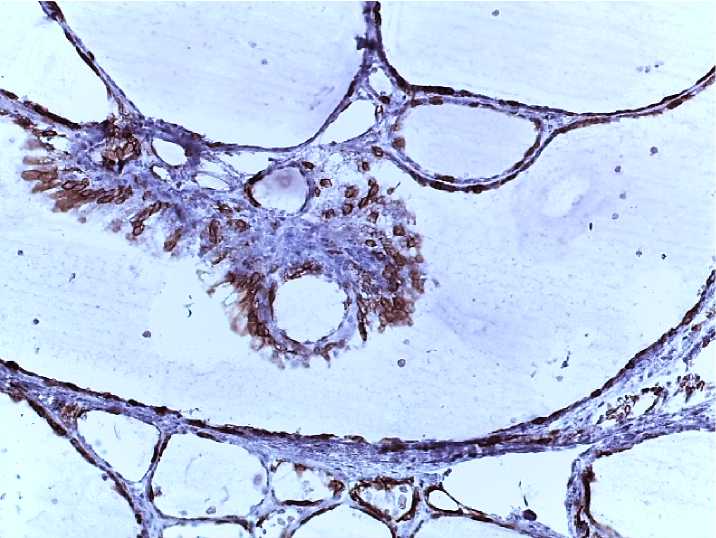

Кроме этого, нами было проведено исследование различных участков к CK18, которое выявило иммунонегативное окрашивание эпителия, несмотря на активную пролиферацию тироцитов, что свидетельствовало о наличии доброкачественного узлового образования (рис. 3). В остальных участках ткань ЩЖ сохраняла нормофолликулярный тип строения, где фолликулы были выстланы кубическим эпителием и заполнены гомогенным коллоидом. Для сопоставления гистологической картины нами было выполнено окрашивание ткани с использованием антител к CK18, где были выявлены единичные имму-нопозитивные клетки, что не имело диагностического значения.

Рис. 3. Иммунонегативные клетки к CK18 в узловом образовании нижнего полюса доли ЩЖ. Ув. х200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное иммуногистохимическое исследование выявило необходимость использования цитокератинов 8, 18 в диагностике пролиферативных заболеваний ЩЖ.

Использование иммуногистохимических маркеров к CK7 не получило должного морфологического подтверждения, так как иммунопози-тивные клетки присутствовали во всех образцах нормальной ткани независимо от зональности исследуемых долей.

Также можно сказать, что экстрафоллку-лярный эпителий является иммунонегативным к данным маркерам, что предполагает писк новых диагностических иммуногистохимических критериев при наличии морфологических изменений, выходящих за пределы фолликула.

Список литературы Морфологические особенности экспрессии цитокератинов 7, 8, 18 тироцитов в норме и патологии

- Эффективность стратификационных систем в диагностике узловых заболеваний щитовидной железы / Ю. К. Александров [и др.] // Проблемы эндокринологии. - 2019. - № 65 (4). - С. 216-226.

- Прогностическое и дифференциально-диагностическое значение экспрессии цитокератинов 7 и 19 и тиреоидного фактора транскрипции-1 в нейроэндокринных опухолях легких разной степени злокачественности / Л. Е. Гуревич [и др.] // Альманах клинической медицины. - 2016. - № 5. - С. 613-623.

- Калмин, О. В. Иммуногистохимическое исследование фолликулярных опухолей щитовидной железы / О. В. Калмин, И. Н. Чаиркин, О. О. Калмин // Известия высших учебных заведений. -2017. - Т. 41, № 1. - С. 28-38.

- Expression of CK7 and CDKN2 in Cervical Intraepithelial Neoplasia and Correlation with Clinical Outcome / D. E. Lima [et al.] // Anticancer Res. - 2018. - Vol. 38, № 12. - P. 6673-6681.