Морфологические особенности миокарда при внезапной сердечной смерти

Автор: Колюбаева С.Н., Качнов В.А., Тыренко В.В., Чирский В.С., Онищенко Л.С., Ермилова И.В., Протасов О.В., Бунтовская А.С., Мякошина Л.А., Елисеева М.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3-2 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе исследовали материал сердечной мышцы, взятый во время аутопсии у лиц, умерших от внезапной сердечной смерти. При молекулярно-генетическом исследовании выявлены гомозиготы по генам PAI serping-1 675 (5G>4G) и AGTR2 (1675 G>A), содержащие аллели риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выявленные изменения полиморфизмов генов MTHFR, MTR и MTRR усиливают действие генов PAI и AGTR2. На световом уровне исследования миокард больных, умерших по типу внезапной сердечной смерти, характеризовался изменениями как со стороны кардиомиоцитов (фрагментация, диссоциация, извитость, истончение, дискомплексация), так сосудов и стромы. В 3-х случаях (10%) они были минимальны и были представлены очаговой слабовыраженной фрагментацией и извитостью мышечных волокон, в остальных 27 (90%) - имели достаточно выраженный характер, представленный различной степенью выраженностей изменений кардиомиоцитов, сосудов и стромы. При электронно-микроскопическом исследовании материала от этих больных выявлены признаки изменения ткани сердечной мышцы, не противоречащие морфологическим данным, полученным на световом уровне исследования. Сопоставление результатов молекулярно-генетических и морфологических исследований не противоречат патологоанатомическому диагнозу гибели от внезапной сердечной смерти.

Полиморфизмы генов, внезапная сердечная смерть, сердечная мышца, кардиомиоциты, миолиз

Короткий адрес: https://sciup.org/140260040

IDR: 140260040 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.40.75.006

Текст научной статьи Морфологические особенности миокарда при внезапной сердечной смерти

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ самая высокая в мире и составляет около 614 случаев на 100 000 населения в год [1; 2]. Одна часть приходится в основном на смертность от хронической сердечной недостаточности, другая на внезапную сердечную смерть (ВСС). Таким образом, от ВСС в год погибает около 300 000 человек, которые могут иметь выраженную структурную патологию в сердце, как это имеет место при ИБС, смерть от которой может составлять до 80% всех случаев ВСС. Остальные 20% — это гибель от дилатационной кардиомиопатии, аритмогенной дисплазии правого желудочка, при каналопатиях (синдром Бругада, синдромы удлиненного и укороченного интервала QT). Гибель последних как правило происходит в достаточно молодом возрасте (до 35 лет), в сердечной мышце у них не выявляются структурные патологические изменения, которые происходят в момент смерти [1; 3; 4]. Эти заболевания достаточно редко выявляются в повседневной клинической практике, так как не имеют специфических проявлений и не манифестируют в течение достаточно длительного периода [5].

Цель исследования

Проанализировать морфологическое и молекулярно-генетическое исследование сердечной мышцы у лиц с ВСС, которым был верифицирован диагноз при патологоанатомическом исследовании.

Материал и методы

Проанализирован материал сердечной мышцы, полученный при аутопсии у погибших внезапно лиц (средний возраст 35 лет). Всего исследовано 30 человек, на вскрытии не выявлено очагов некроза сердечной мышцы, стенозирующего атеросклероза коронарных артерий или спазма коронарных артерий (стенокардия Prinzmetal), более характерного для лиц молодого возраста. Кроме того, отсутствовали признаки коронарного тромбоза, очагового и диффузного кардиосклероза, гипертрофии сердечной мышцы с дилатацией полостей сердца, острого

венозного полнокровия внутренних органов [6; 7]. Также не было обнаружено других видимых причин наступления смерти.

Для изучения в световом и электронном микроскопе материал фиксировали в 10% формалине с добавлением фосфатного буфера с pH +7,2. При исследовании на световом уровне материал подвергали обезвоживанию в спиртах возрастающей концентрации и ксилола с последующей заливкой в парафин. Приготовленные срезы окрашивали гематоксилин-эозином и просматривали на микроскопе Цейс «Axiomat» при увеличении 100 х 10.

Для исследования материала на электронном уровне кусочки сердечной мышцы после фиксации в формалине отмывали в 3-х сменах фосфатного буфера с сахарозой по 1,5–2 часа в каждой. Затем кусочки обезвоживали в спиртах повышающей крепости и контрастировали в 1–2% растворе уранилацетата, растворенного в 70º спирте, в течение 12–18 часов при t +4º C, затем в ацетоне со спиртом (1:1) и в чистом ацетоне. После чего помещали материал в эпон-аралдитовую смесь смол с ацетоном. Для проведения электронноскопического анализа готовили ультратонкие срезы.

Для молекулярно-генетических исследований из нефиксированного материала, полученного при аутопсии, выделяли ДНК в соответствии с протоколом для наборов фирмы «ДНК-технология» и затем проводили амплификацию с помощью наборов той же фирмы для определения полиморфизмов генов, связанных с развитием тромбофилии и артериальной гипертензии. Кроме того, определяли полиморфизмы генов MTHFR (677 C>T), (1298 A>C), MTR (2756 A>G) и MTRR (66 A>G) , которые в случае обнаружения в них однонуклеотидных замен, могут усиливать действие полиморфизмов генов, ассоциированных с развитием тромбофилии [8].

Результаты и их обсуждение

Данные молекулярно-генетического анализа. При молекулярно-генетическом исследовании полиморфизмов генов, ассоциированных с развитием тромбофилии, выявлены однонуклеотидные замены по обоим аллелям в гене PAI serping-1 675 (5G>4G) . Хорошо известно, что при полиморфизме 5G/4G и 4G/4G гена ингибитора активатора плазминогена-1 типа ( PAI 1 или Serpine 1 gene ) происходит усиление экспрессии этого гена. Гомозигота 4G/4G, является фактором риска для развития тромбозов, инфаркта миокарда, семейной предрасположенности к ИБС [9–12]. Кроме того, вариант 4G/4G предрасполагает не только к повышению риска тромбозов, но и к ожирению и повышению уровня холестерина. Более того, торможение фибринолиза у таких людей приводит к значительному риску летальности в результате септических инфекций.

При исследовании полиморфизмов генов, ассоциированных с развитием артериальной гипертензии, выявлены однонуклеотидные замены в гене AGTR2 (1675 G>A) (рецептор 2-го типа для aнгиотензина II).

Снижение уровня рецепторов в крови и частичная потеря ими функций приводит к снижению чувствительности сосудистой стенки к прессорным влияниям медиаторов с одновременным уменьшением продукции вазодилататоров, таких как оксид азота (NO). Оксид азота (NO) является основным эндотелиальным фактором релаксации, участвующим в поддержании тонуса сосудистой стенки. В синтезе NO в эндотелии и, следовательно, в регуляции сосудистого тонуса, кровотока и артериального давления участвует конституциональная эндотелиальная NO-синтаза 3-го типа (NOS3, синоним еNOS) [13; 14]. Нарушение всех этих функций ассоциировано с повышением риска развития ИБС.

Что касается генов MTHFR , MTR и MTRR , в них выявлены генетические маркеры в виде гетеро- и гомозигот. Из литературных источников хорошо известно, что снижение функциональной активности фермента метилен-тетрагидрофолатредуктазы, наблюдаемое при наличии однонуклеотидных замен, особенно в виде гомозигот, приводит к риску возникновения кардиоваскулярных заболеваний в молодом возрасте [11–13]. Кроме того, генетические маркеры, регистрируемые в гене МTRR , могут усиливать действие генетических маркеров в виде однонуклеотидных замен, выявленных в гене MTHFR .

Данные морфологического анализа на световом уровне исследования

Следует отметить, что описательная морфология миокарда и при ВСС, и при ишемической кардиомиопатии изучена довольно подробно. Однако сведений о структурных повреждениях сердечной мышцы при коморбидной патологии, то есть при наступлении ВСС у больных с ишемической кардиомиопатией, явно недостаточно. Особенно мало морфометрических исследований, позволяющих получить объективную характеристику состояния миокарда и количественно в динамике описывающих материальный патоморфологический субстрат клинико-физиологических нарушений при данной патологии [14]. Что касается морфологических исследований при каналопатиях, то их еще меньше. Отчасти причиной является тот факт, что ряд авторов отмечают невозможность обнаружения повреждения кардиомоцитов на светооптическом уровне исследования в связи с чрезвычайно коротким периодом гибели при ВСС [15].

Именно поэтому данных об особенностях топографии, характере повреждений кардиомиоцитов, изменениях микроциркулярного русла при этой патологии в литературе крайне мало, в отличие от исследований, посвященных патоморфологическим изменениям в миокарде при ишемии, которых, наоборот, достаточно. Наиболее изученными и подробно описанными являются представления об ишемической гибели кардиомиоцитов.

Миокард больных умерших по типу ВСС характеризовался изменениями как со стороны кардиомиоцитов (фрагментация, диссоциация, извитость, истончение, дискомплексация), так сосудов и стромы. В 3-х случаях

(10%) они были минимальны и представлены очаговой слабовыраженной фрагментацией и извитостью мышечных волокон, в остальных 27 (90%) — имели достаточно выраженный характер, представленный различной степени выраженности изменений кардиомиоцитов, сосудов и стромы.

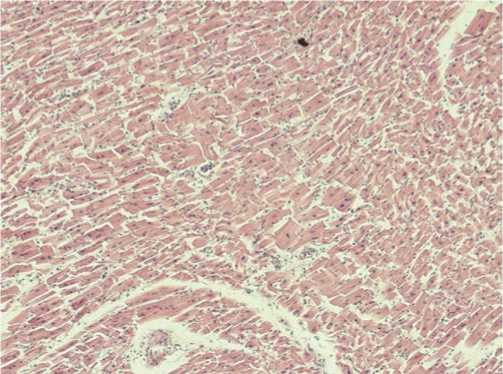

Рис. 1. Фрагментация кардиомиоцитов. Гематоксилин и эозин, х 100.

Все изменения миокарда можно разделить на 2 группы:

– премортальные — развившиеся в процессе умирания пациента;

– фоновые — имевшиеся у больного ранее.

К первым относятся фрагментация, диссоциация, перерастяжение отдельных пучков кардиомиоцитов, полнокровие сосудов, кровоизлияния. Ко вторым — растяжение и истончение кардиомиоцитов, признаки кардиосклероза [16–18].

В ставшем классическим труде Шперлинг И.Д. (1981 г.) дает несколько вариантов гибели кардиомиоцитов, в основе которых лежат изменения миофибрилл: а) глыбчатый распад миофибрилл, характеризующийся мозаичным пересокращением саркомеров, лизисом несократившихся участков миофибрилл и завершающийся фокальным коагуляционным некрозом;

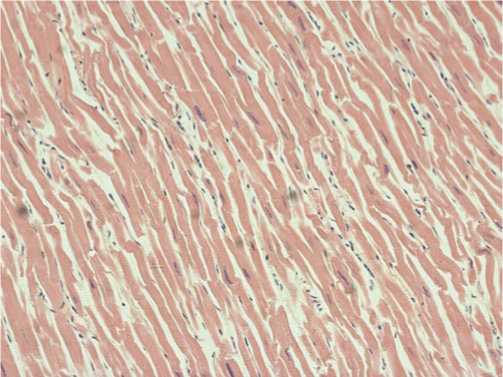

Рис. 2. Растяжение и истончение кардиомиоцитов. Гематоксилин и эозин, х 200.

б) контрактурные повреждения, заключающиеся в стойких тотальных или очаговых пересокращениях миофибрилл с временной или окончательной потерей контрактильной способности кардиомиоцитов [19].

В исследованном нами материале встречались варианты преимущественно глыбчатого распада миофибрилл. Так, фрагментация кардиомиоцитов (Рис. 1) встречалась в большинстве случаев (28 пациентов — 93,3%).

Диссоциация кардиомиоцитов наблюдалась только у 3-х пациентов (10%), но во всех случаях она была выраженная крупноочаговая.

Перерастяжение отдельных пучков кардиомиоцитов имело место у 14 пациентов (46,7%), у 9 из которых (64,3%) оно было мелкоочаговым минимально выраженным, а у 5 (35,7%) — имело характер крупноочагового умеренно выраженного.

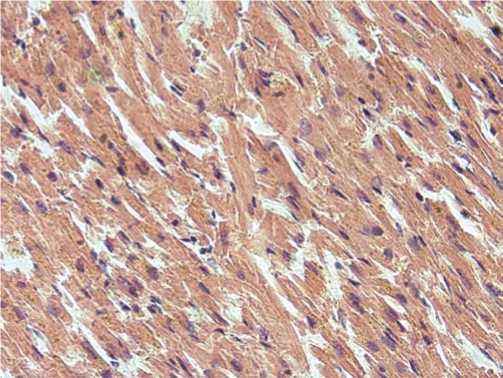

Рис. 3. Дискомплексация кардиомиоцитов в форме пересечения мышечного пласта пучками кардиомиоцитов. Гематоксилин и эозин, х 400.

Полнокровие сосудов микроциркуляторного русла выявлялось примерно в трети случаев (9 чел.), в 1 случае нарушение кровообращения характеризовалось наличием кровоизлияний.

Растяжение и истончение кардиомиоцитов (Рис. 2), определявшиеся у половины группы (15 чел.), имели характер преимущественно невыраженный мелкоочаговый (11 чел. — 73,3%).

Дискомплексация кардиомиоцитов в форме пересечения мышечного пласта пучками кардиомиоцитов (Рис. 3) была выявлена у 2-х умерших (6,6%).

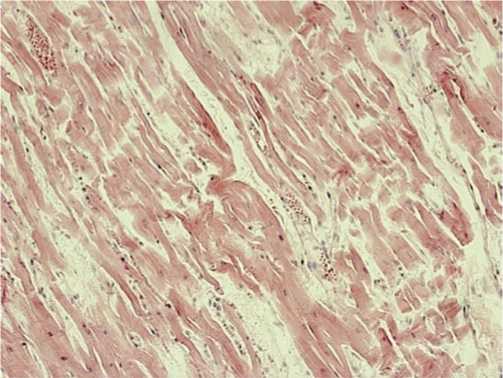

Мелкоочаговый кардиосклероз был обнаружен у 13 пациентов (43,3%), у 2-х из которых (15,4%) он имел характер преимущественно периваскулярный, у 3-х (23,1%) — перимускулярный (Рис. 4), у остальных 8 (61,5%) — комбинированный, с разрастанием соединительной ткани вокруг сосудов и между кардио-

Рис. 4. Перимускулярный кардиосклероз. Гематоксилин и эозин, х 200.

миоцитами. По степени выраженности кардиосклероз был представлен примерно одинаковыми группами со слабовыраженным (7 пациентов — 53,8%) и умеренным (6 пациентов — 46,2%) характером.

Электронно-микроскопический уровень исследования

Принято выделять 3 стадии повреждений в сердечной мышце при ВСС на электронном уровне исследования: I стадия — усиление анизотропии отдельных участков миофибрилл, II стадия — сближение А-дисков с повышенной анизотропией, что приводит к уменьшению толщины I -дисков, III стадия — А-диски сливаются в сплошной анизотропный конгломерат [19].

При исследовании сердечной мышцы на электронно-микроскопическом уровне в данном исследовании получены результаты, подтверждающие в целом описание морфологии сердечной мышцы на световом уровне. Клетки сердечной мышцы имеют обычное, характерное для нормальной ткани строение, однако выявляются и некоторые особенности.

Так на рисунке 5A видно, что большая часть миофибрилл сохранена, видны Z- диски, вокруг пучков миофибрилл наблюдается миолиз, который не имеет особых морфологических признаков токсического воздействия [1; 14].

На рисунке 5Б представлен кардиомиоцит с 2-мя ядрами, соединенными хроматиновым мостиком, расположенным среди пучков миофибрилл с сохраненными Z-дисками, которые особенно четко показаны в работе [20]. Между пучками миофибрилл видны обширные зоны миолиза.

В то же время, при исследовании материала, полученного при ВСС в результате ишемической кардиомиопатии, с помощью поляризационной микроскопии, выявлены выраженные изменения миофибрилл кардиомиоцитов интрамурального слоя. Выявляется грубая волнообразная деформация мышечных волокон, нарушение клеточных контактов с исчезновением поперечной исчерченности.

Рис. 5. Электронно-микроскопическое исследование сердечной мышца при ВСС. А — сохраненные Z-диски, х 8000; Б — двуядерный кардиомиоцит, х 5000; В — контакты кардиомиоцитов, х 8000.

Также наблюдались множественные очаги контрактурных повреждений II, III степени, исчезновение анизотропии, гомогенизация миофибрилл, их первичный глыбчатый распад и участки миоцитолиза, что более характерно для ишемической болезни [14], т.е. достаточно ярко выраженные морфологические изменения, в отличие от тех, которые наблюдаются в кардиомиоцитах при ВСС при фатальных кардиомиоканалопатиях.

На рисунке 5В показана область контактов мембран кардиомиоцитов — вставочные диски, представляющие собой двойную извилистую линию. Вставочный диск — место соединения двух кардиомиоцитов сердечной мышечной ткани, специальное комплексное межклеточное соединение, состоящее из нескольких видов межклеточных контактов, благодаря которым миокард, состоящий из отдельных клеток, работает как единый функциональный синцитий, в котором возбуждение в одной клетке ведет распространение потенциала действия на все остальные. Потенциал действия кардиомиоцита желудочков развивается после прихода импульса возбуждения от волокон Пуркинье или через вставочные диски от соседних кардиомиоцитов. В данных препаратах не наблюдается четких изменений этих клеточных контактов.

Как правило, почти на всех препаратах митохондрии имеют светлый матрикс, вследствие почти полного разрушения крист. Причиной этому может быть продолжительность времени, прошедшего от момента наступления смерти до начала фиксации материала. Митохондрии

со светлым матриксом можно видеть в правом верхнем углу рисунка 5В.

Выводы

-

1. Молекулярно-генетическое исследование генов тромбофилии и гипертензии выявили полиморфизмы в виде гомозигот по аллелям «риска» только в генах PAI-1, AGTR2 ( 1675 G>A ), NOS 3 и в гене MTHFR .

-

2. На световом уровне исследования при наступлении ВСС выявлены участки мышечного волокна с фокусами некоронарогенного миолиза, размытые контуры цитоплазмы кардиомиоцитов, участки с хаотичным расположением отдельных мышечных волокон и отеком интерстиция.

-

3. На электронном уровне исследования при ВСС в отличие от нормальной сердечной мышцы выявлен миолиз, частичная анизотропия миофибрилл и различные стадии разрушения митохондриальных крист.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Морфологические особенности миокарда при внезапной сердечной смерти

- Внезапная сердечная смерть / Под ред. Шляхто Е.В., Арутюнова Г.П., Беленкова Ю.Н., Ардашева А.В. — М.: Медпрактика-М, 2017. — 703 с. [Vnezapnaja serdechnaja smert. Ed by Shljahto EV, Arutjunova GP, Belen-kova JuN, Ardasheva AV. Moscow: Medpraktika-M; 2017. (In Russ).]

- Шляхто Е.В., Арутюнов Г.П., Беленков Ю.Н., и др. Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти. — М.: Медпрактика-М, 2018. — 247 с. [Shljahto EV, Arutj-unov GP, Belenkov JuN, et al. Nacional'nye rekomendaciipo opredeleniju riska iprofilaktike vnezapnojserdechnoj smerti. Moscow: Medpraktika-M; 2018. 247 p. (In Russ).]

- Качнов В.А., Тыренко В.В., Колюбаева С.Н., и др. Генетическое типи-рование при болезнях ионных каналов в профилактике внезапной сердечной смерти // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. — 2018. — Т. 13. — №1. — С. 147-151. [Kachnov VA, Tyrenko VV, Kolubaeva SN, et al. Genetic typing of diseases of ion channels in the prevention of sudden cardiac death. Bulletin of National medical and surgical center. 2018;13(1):147-151. (In Russ).]

- Колюбаева С.Н. Генетические основы внезапной сердечной смерти // Известия российской военно-медицинской академии. — 2017. — №2. — С. 15-21. [Kolubaeva SN. Genetic reasons of sudden cardiac death. Iz-vestija rossijskoj voenno-medicinskojakademii. 2017;2:15-21. (In Russ).]

- Fernandes-Falgueras A, Sarquella-Brugada G, Brugada J, et al. Cardiac channelopaties and sudden death: recent clinical and genetic advances. Biology (Basel). 2017;6(1):7. Doi: 10.3390/biology6010007.

- Guidi B, Aquaro GD, Gesi M, et al. Postmortem cardiac magnetic resonance in sudden cardiac death. Heart Fail Rev. 2018;23(5):651-665. Doi: 10.1007/s10741-018-9705-0.

- Michaud K, Genet P, Sabatasso S, et al. Postmortem imaging as a complementary tool for the investigation of cardiac death. Forensic Sci. Res. 2019;4(3):211-222. Doi: 10.1080/20961790.2019.1630944.

- Kaplinger J, Landstrom AP, Salisbury B, et al. Distinguishing arrhytmogen-ic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia-associated mutations from background genetic noise. J. Am. Coll. Cardiol. 2011;57(23):2317-27. Doi: 10.1016/j.jacc.2010.12.036.

- Brede M, Roell W, Ritter O, et al. Cardiac hypertrophy is associated with decreased eNOS expression in angiotensin AT2 receptor-deficient mice. Hypertension. 2003;42(6):1177-1182. Doi: 10.1161/01. HYP.0000100445.80029.8E.

- Carrillo-Sepulveda MA, Ceravolo GS, Furstenau CR, et al. Emerging role of angiotensin type 2 receptor (AT2R)/Akt/NO pathway in vascular smooth muscle cell in the hyperthyroidism. PLoS One. 2013;8(4):1982. Doi: 10.1371/journal.pone.0061982. Print 2013.

- Chen YY, Wang BN, Yu XP. Correlation between the 677C>T polymorphism in the methylene tetrahydrofolate reductase gene and serum homocysteine levels in coronary heart disease. Genet. Mol. Res. 2016;15(1). Doi: 10.4238/gmr.15017238.

- Iqbal MP, Iqbal K, Tareen AK, et al. Polymorphisms in MTHFR, MS and CBS genes and premature acute myocardial infarction in a Pakistani population. Pak. J. Pharm. Sci. 2016;29(6):1901-1906.

- Пономаренко И.В., Сукманова И.А. Традиционные факторы риска и генные мутации тромбоза, ассоциированные с острым коронарным синдромом у пациентов молодого возраста // Кардиология. — 2019. — Т. 59. — №15. — С. 19-24. [Ponomarenko IV, Sukmanova IA. Thrombosis risk factors and gene mutations in young age patients with acute coronary syndrome. Kardiologiya. 2019;59(15),19-24. (In Russ).] Doi: 10.18087/cardio.2602.

- Цыпленкова В.Г., Илларионова Н.Г. Гисто-ультраструктурная характеристика миокарда хронических алкоголиков и больных дилатационной кардиомиопатией алкогольного генеза // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2010. — №12. — С. 62-63. [Cyplenkova VG, Illarionova NG. Gisto-ul'trastrukturnaja harakteristika miokarda hronicheskih alkogolikov i bol'nyh dilatacionnoj kardiomiopatiej alkogol'nogo geneza. Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. 2010;(12):62-63. (In Russ).]

- Смирнов В.П., Панышева И.А. Патоморфология кардиомоцитов при внезапной кардиальной смерти // III международная научная конференция «Медицина: вызовы сегодняшнего дня». — М.: Буки-Веди, 2016. — С. 43-46. [Smirnov VP, Panysheva IA. Patomorfologija kardio-mocitov pri vnezapnoj kardial'noj smerti. (Conference proceedigs). III me-zhdunarodnaja nauchnaja konferencija «Medicina: vyzovy segodnjashnego dnja». Moscow: Buki-Vedi; 2016. pp 43-46. (In Russ).]

- Волков В.П. Морфология миокарда при внезапной сердечной смерти больных ишемической кардиомиопатией // Инновации в науке. — 2017. — №7. — С. 28-31. [Volkov VP. The morphology of the myocardium in sudden cardiac death in patients with ischemic cardiomyopathy. Innovacii vnauke. 2017;(7):28-31. (In Russ).]

- Кактурский Л.В., Рыбакова М.Г., Кузнецова И.А. Внезапная сердечная смерть (морфологическая диагностика). — СПб.: ГПАБ, 2008. — 80 с. [Kakturskij LV, Rybakova MG, Kuznecova IA. Vnezapnaja serdechnaja smert (morfologicheskaja diagnostika). Saint Petersburg: GPAB; 2008. 80 p. (In Russ).]

- Резник А.Г. Сравнительный анализ сократительной способности сердца при некоторых причинах смерти // Судебно-медицинская экспертиза. — 2013. — №4. — С. 46-50. [Reznik AG. The comparative analysis of cardiac contractility associated with certain causes of death. Sudebno-me-dicinskaja jekspertiza. 2013;4:46-50. (In Russ).]

- Шперлинг И.Д. Размерная характеристика саркомеров миокарда и возможность ее использования в гистологической диагностике острого инфаркта миокарда // Архив патологии. — 1981. — №1. — С. 24-29. [Shperling ID. Razmernaja harakteristika sarkomerov miokarda i vozmo-zhnost' ee ispol'zovanija v gistologicheskoj diagnostike ostrogo infarkta miokarda. Arhiv patologii. 1981;(1):24-29. (In Russ).]

- Егорова И.Ф., Пеняева Е.В., Бокерия Л.А. Изменения Z-дисков миофибрилл в кардиомиоцитах у больных с аномалией Эбштейна // Архив патологии. — 2015. — №6. — С. 3-8. [Egorova IF, Penyaeva EV, Bockeria LA. Altered Z-disks of myofibrils in the cardiomyocytes from patients with Ebstein's anomaly. Arhiv patologii. 2015;(6):3-8. (In Russ).] Doi: 10.17116/patol20157763-8.