Морфологические особенности плацент у многорожавших женщин с бессимптомной бактериурией

Автор: Краюшкин А.И., Багрий Е.Г., Алиева Э.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 3 (43), 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведено морфологическое и гистологическое исследование структурных компонентов плаценты с целью выявления степени влияния бессимптомной бактериурии и большой частоты родов в анамнезе на структуру плаценты. Задержка и аномалии развития плаценты, а также разнообразные дистрофические и некротические изменения, обнаруживаемые во всех структурных элементах ворсинчатого хориона, значительно чаще выявляются у многорожавших женщин.

Плацента, бессимптомная бактериурия, многорожавшие женщины

Короткий адрес: https://sciup.org/142149111

IDR: 142149111 | УДК: 618.4.-06:616.63-022-055.28

Текст научной статьи Морфологические особенности плацент у многорожавших женщин с бессимптомной бактериурией

Благодаря целенаправленным научным исследованиям, посвященным диагностике, лечению и профилактике различных осложнений беременности и родов у многорожавших женщин (МРЖ), в последние годы достигнут определённый прогресс: значительно снизилась частота развития тяжёлых форм гестоза, анемии, осложнений, связанных с эндокринной и сосудистой патологией, аномалий родовой деятельности и гипотрофии плода. Однако без должного внимания остались заболевания мочевыделительного тракта и осложнения, связанные с ними. Среди различных видов экстрагени-тальной патологии у МРЖ заболевания мочевыделительной системы занимают значительный удельный вес (18,7–37,4 %), в том числе бессимптомная бактериурия (ББ), которая выявляется у 11,5–20,0 % беременных [1, 5]. Общая заболеваемость у МРЖ в 2,5 раза, а гинекологическая в 1,5 раза выше, чем в популяции [2, 3]. Сказывается также влияние таких социальных факторов, как низкий материальный уровень жизни в многодетных семьях, и, как следствие этого, недостаточное питание женщины в период беременности, стрессы [4]. Срыв адаптационных систем организма, ослабленного много-и часторождением, наличием сочетанной экстра-генитальной патологии является одной из основных причин, обуславливающих более высокую частоту плацентарной недостаточности у МРЖ с ББ. Наличие ББ в таких случаях является маркером того, что ослабленный организм женщины неспособен адекватно обеспечить потребности развивающегося плода.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выяснить степень влияния ББ и большой частоты родов в анамнезе на морфологическую структуру плаценты.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Нами изучены морфологические особенности плацент от 67 женщин с ББ, 42 из которых принадлежало многорожавшим женщинам (мББ) – основная группа и 25 – перво- и повторнорожав-шим (пББ) – группа сравнения. Контрольная группа представлена 15 плацентами соматически здоровых женщин. При изучении гистологических особенностей плацент в группе мББ было исследовано 598 препаратов от 67 плацент родильниц основной группы и группы сравнения и от 15 плацент контрольной.

При анализе результатов плацентометрии проводили морфологическое исследование структурных компонентов плаценты и учитывали следующие морфологические показатели: диаметр (мм), толщина (мм), масса (г), объем (см3), площадь материнской поверхности (см3), плацентарно-плодовый индекс массы, межворсинчатый фибриноид (%), плодовый фибриноид (%), межворсинчатое пространство (%), количество капилляров в ворсинке, диаметр капилляров в ворсинке (мкм), толщина плацентарного барьера (мкм), наличие кальцинатов, кровоизлияний, особенности прикрепления пуповины, ее длину. Изучение морфологических особенностей в плацентах проводили с помощью гистологического метода. Гистологическое исследование проводили после предварительного окрашивания гематоксилином и эозином.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программного пакета Statistics for Windows (5.7.7). При нормальном распределении признака анализ проводился методами параметрической статистики: вычислялись среднее арифметическое значение (М), стандартная ошибка среднего значения (m), результаты представлялись в виде (M ± m). Для анализа использовался параметрический t-критерий Стьюдента для двух зависимых выборок. За уровень статистической значимости различий показателей принималась величина р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Округлую форму при наружном осмотре имели 61,9 % (26) плацент в основной группе, 68,0 % в группе сравнения (р > 0,05) и 86,7 % (13) в контрольной группе (р < 0,05); у остальных плацента была неправильной формы (с неровными краями, овальной, вытянутой, двудолевой). В основной группе в большинстве случаев выявлено центральное прикрепление пуповины (59,5 %), парацентральное – в 26,2 %, краевое – в 11,9 %, оболочечное – в 2,4 % наблюдений. В группе сравнения встречались следующие варианты прикрепления плаценты: центральное – в 68,0 % (р < 0,05), парацентральное – в 28,0 % (р > 0,05), краевое – в 4,0 % (р < 0,05) случаев. При этом в контрольной группе регистрировалось преимущественно центральное (86,7 %) (р < 0,05), либо парацентральное (13,3 %) прикрепление пуповины (р < 0,01). Плаценты в основной группе в среднем были размерами 18,4 × 22,7 × 3,1 см, в группе сравнения – 19,8 × 21,4 × 2,8 см (р > 0,05), средняя масса составила (522,1 ± 51,7) г и (598,2 ± 67,5) г соответствен- но (р < 0,05), длина пуповины (51,1 ± 5,7) см и (48,7 ± 3,7) см (р > 0,05), у 42,9 и 28,0 % пациенток соответственно выявлен умеренный отек вартонова студня (р < 0,05), у 7,1 и 8,0 % – дефицит его (р > 0,05).

При макроскопическом исследовании (см. табл.) отмечено неравномерное кровенаполнение плацент женщин с ББ. В 64,3 % наблюдений в основной группе и в 52,0 % (р < 0,05) в группе сравнения на фоне участков с умеренным кровенаполнением выявлялись как резко полнокровные, так и ишемизированные локусы. Ближе к маточной поверхности в краевых отделах плацент обнаружены белые инфаркты клиновидной или округлой формы в 9,5 % наблюдений в основной группе и в 4,0 % в группе сравнения (р < 0,05). Размером до 1,3 × 2,8 × 2,5 см и 1,0 × 2,1 × 2,7 см соответственно в основной группе и группе сравнения (р < 0,05). Консистенция их была плотной, границы четкими, окраска от белой до желтоватой. В толще двух плацент (4,8 %) основной группы и 1 (4,0 %) в группе сравнения наблюдались межворсинчатые тромбы, которые находились между базальной и хориальной пластинками, не выбухали над поверхностью, имели округлую форму. Их размеры составляли от 0,7 до 1,2 см; они легко вылущивались, имели темно-красный цвет с блестящей поверхностью разреза и четкие границы. В последах женщин с ББ, особенно в тех случаях, когда беременность осложнилась пиелонефритом, значительно чаще, чем в контрольной группе отмечались очаги обызвествления, что, также подтверждает выявленные во время беременности нарушение маточноплацентарной циркуляции.

При макроскопическом осмотре обращал на себя внимание кальциноз плаценты. Эта патология отмечена у 7 (16,7 %) многорожавших родильниц ББ, 3 (12,0 %) перво- и повторноро-жавших с ББ (р < 0,05) и у 2 (8,0 %) практически здоровых женщин (р < 0,05).

Характер макроскопических нарушений развития плацент обследованных групп, %

|

Выявленная патология |

мББ |

пББ |

Контроль |

|

Геморрагический инфаркт |

28,6 |

16,0 |

4,0 |

|

Ишемический инфаркт |

9,5 |

4,0 |

4,0 |

|

Межворсинчатые тромбы |

4,8 |

4,0 |

– |

|

Гипотрофия плаценты |

11,9 |

8,0 |

4,0 |

|

Гипертрофия плаценты |

21,4 |

28,0 |

4,0 |

|

Склероз отечных ворсин |

30,9 |

24,0 |

– |

|

Кальциноз плаценты |

16,7 |

12,0 |

8,0 |

|

Всего |

88,1 |

80,0 |

16,0 |

Маточная поверхность плацент у женщин с ББ основной группы и группы сравнения, как правило, выглядела неровной, с участками утолщения [в 83,3 и 72,0 % наблюдений соответственно (р < 0,05)]. В ряде случаев выявлялась сглаженность долек, границы их становились неразличимыми; края плацент были уплотнены [в 35,7 и 24,0 % случаев соответственно (р < 0,05)]. В 23,8 % случаев в основной группе и в 16,0 % в группе сравнения плодовая поверхность выглядела тусклой (р < 0,05).

Большинство плацент контрольной группы выглядели мясистыми, имели однородный полнокровный вид, гладкую плодовую поверхность светло-серого цвета. Плацентарная ткань на разрезе выглядела сочной, интенсивного темно-красного цвета. Средний размер плацент составил 17,8 × 19,7 × 2,4 см, средняя масса – (554,7 ± 37,8) г, длина пуповины – (62,8 ± 5,37) см. Макроскопическая оценка позволила выявить, что плодные оболочки были гладкими, блестящими с упругим вартоновым студнем.

Результаты микроскопического исследования плацент родильниц с ББ и контрольной группы, показывают, что наиболее часто наблюдались аномалии созревания плацент, они были характерны для 10 (23,8 %) родильниц основной группы и 5 (20,0 %) из группы сравнения (р > 0,05), а в контрольной они встречались достоверно реже у 2 (13,3 %) пациенток (р < 0,05). Отечные терминальные ворсины были характерны для 28,6 % плацент основной и 20,0 % группы сравнения (р < 0,05), в группе контроля отсутствовали. Очаговая гиперплазия терминальных ворсин выявлена у 9,5; 8,0 и 6,7 % соответственно (р < 0,05).

В основной группе чаще 16,7 % против 12,0 % в группе сравнения (р < 0,05) и 4,0 % в контроле (р < 0,001) отмечался вариант диссоциированного развития плаценты. При этом, наряду с хорошо васкуляризированными терминальными ворсинами, в препаратах встречались зоны склерозированных, зрелых и незрелых промежуточных ветвей с рыхлой стромой и дистрофически измененными клетками Кащенко–Гофбауэра. Нередкими были эмбриональные ворсины, неполноценность которых обусловлена слабой их васкуляризацией. Имеющиеся капилляры располагались центрально, были узкими, без синусоидальной трансформации. Мышечный компонент стенок артерий и вен стволовых ворсин был развит слабо, что свидетельствует о частичной задержке созревания котиледонов.

На фоне преобладания незрелых форм в основной группе (38,1 %) и группе сравнения (32,0 %) (р > 0,05) нередко встречались явно аномальные ворсины со множеством выступов, лопастей. В препаратах при этом преобладали мелкие ворсины, которые вместо дихотомического деления обнаруживали беспорядочный хаотичный рост, соединялись друг с другом посредством отростков – мостиков, образуя сетчатые поля ворсин. Строма их выглядела клеточной и бессосудистой. В опорных ворсинах просвет сосудов был достаточным, однако вокруг артерий и вен отсутствовали фиброзномышечные «манжетки», что свидетельствует о незрелости стенок крупных сосудов.

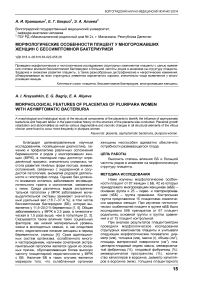

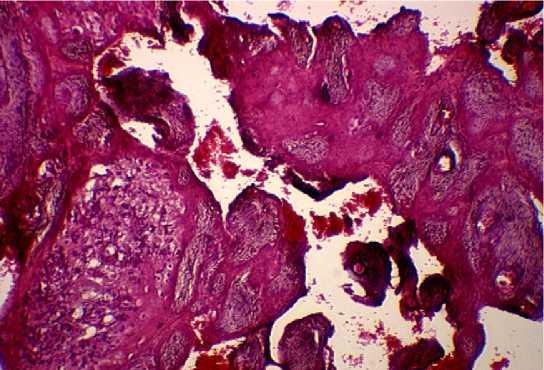

В плацентах основной группы (4,8 %) и группы сравнения (4,0 %) (р > 0,05) аномалии развития проявлялись не только изменением формы ворсин и неравномерным созреванием, но в отдельных случаях был выявлен хоран-гиоматоз. Последний характеризовался избыточной продукцией кровеносных сосудов. В результате этого в плацентах выявлялось повышенное содержание ворсин с избыточным количеством эктазированных кровеносных сосудов и вытеснением интерстиция, со слабым развитием синцития и цитотрофобласта (рис. 1).

Рис. 1. Основная группа. Стволовая ворсина. Хорионангиоматоз. Отсутствуют фиброзно-мышечные «манжетки» вокруг крупных сосудов Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х100

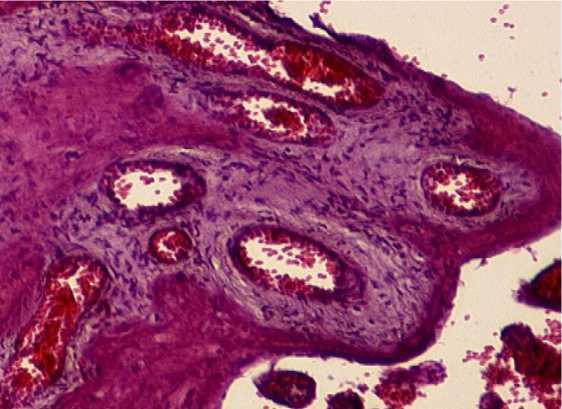

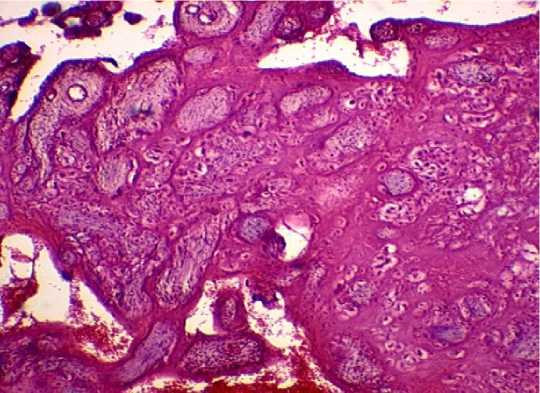

Обнаруживались также умеренные или незначительные отложения фибриноидных масс. Так, ворсины с фибриноидными изменениями в хориальной пластинке выявлены в 14,3 % наблюдений основной группы, в 16,0 % – в группе сравнения (р > 0,05) и 6,7 % – в контрольной группе (р < 0,05). Выпадение фибрина из материнской крови чаще всего обнаруживалось в тех отделах межворсинчатого пространства (МВП), где кровоток является наиболее медленным – в периферической части котиледонов (между плотно расположенными терминальными ворсинами), в субхориальной и парасептальной областях. Строма фибри-ноидно измененных ворсин при окраске гематоксилином и эозином выглядела в виде однородной красной массы. В крупных ворсинах фибриноидные изменения распространялись либо на центральную зону, либо захватывали периферию, вовлекая базальную мембрану ворсин и эпителий (рис. 2).

Терминальные ворсины, как правило, тотально подвергались фибриноидному превращению.

Рис. 2. Основная группа. Выраженные фибриноидные изменения вокруг ворсин хориона. Кальцинаты. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х400

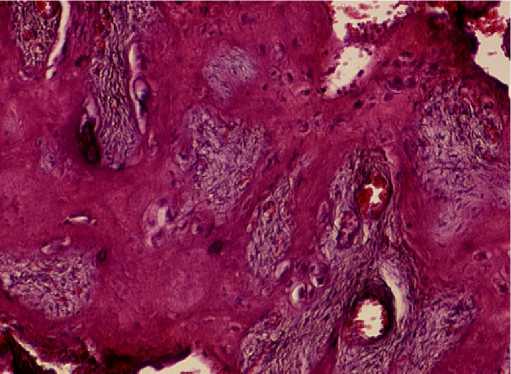

Рис. 3. Основная группа. Участки фибриноидного склеивания ворсин. Кровоизлияния в межворсинчатом пространстве. Коллагенизация стромы.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х400

При исследовании плацент женщин с ББ также определена активация инволютивных процессов у 11 (26,2 %) женщин основной группы, 5 (20,0 %) группы сравнения (р > 0,05) и 1 (6,7 %) практически здоровых женщин (р < 0,001). Так, число полнокровных ворсин с обилием клеток Ланхганса и Кащенко–Гофбауэра в основной группе (11,9 %) было повышенно относительно группы сравнения в 1,5 раза (8,0 %) (р < 0,05), по сравнению с контролем – в 1,8 раза (6,7 %)

(рис. 3). Нередко обнаруживались соли извести в дистрофически измененных участках базального отдела, в области септ и хориальной пластинки плаценты. Дистрофические процессы в хориальном эпителии проявлялись изменением формы ядер синцития, которые из овальных становятся мелкими, пикнотичными, либо, наоборот, большими, набухшими. В дальнейшем могло происходить склеивание ядер, лизис с очаговой их гибелью или десквамацией в МВП (рис. 4).

Рис. 4. Основная группа. Дистрофические процессы в хориальном эпителии. В межворсинчатом пространстве – десквамированный синцитий.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х400

Общее количество ворсин с дистрофически измененной стромой в основной группе составило в среднем 11,9 %, в группе сравнения – 4,0 % (р < 0,01), в контроле – 6,7 % (р < 0,01).

В контрольной группе обнаруживалась характерная для доношенного срока неоднородность трофобластического покрова конечных ворсин, связанная с появлением локальных утолщений синцития со скоплением тесно прилегающих друг к другу базофильных ядер – синцитиальных узелков (в 86,7 % случаев).

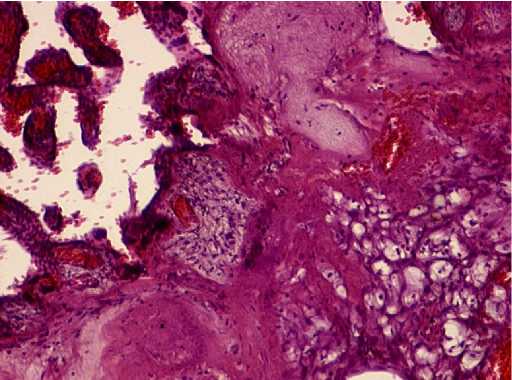

Напряжение компенсаторных реакций у много-рожавших женщин с ББ приводило к тому, что ворсины с пролиферирующим эпителием в основной группе выявлялись в 1,7 раза чаще (в 54,8 % случаев), чем в группе сравнения (в 32,0 %) (р < 0,05) и в 2,1 раза, чем в контроле (26,7 %) (р < 0,01). Кроме того, на фоне этих изменений в основной группе параллельно наблюдалось исчезновение в ворсинах цитотрофобластического слоя и уменьшение количества клеточных элементов стромы (рис. 5).

Рис. 5. Основная группа. Зрелые, хаотично склерозированные ворсины с клеточной стромой, недифференцированными кровеносными сосудами, отдельные из которых смещены на периферию.

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х400

Очаговая ангиопатия выявлялась в 14,3 % наблюдений плацент в основной группе, что в 1,2 раза чаще, чем в группе сравнения (12,0 %) (р < 0,05), и в 2,1 раза чаще, чем в контрольной группе (6,7 %) (р < 0,01). Субтотальная ангиопатия была выявлена у 7,1 % пациенток основной группы и 8,0 % группы сравнения, у женщин из группы контроля при микроскопическом исследовании плацент данная патология не выявлялась. У женщин с ББ встречались два варианта ангиоматоза. При первом варианте создание дополнительного бассейна плодных капилляров не сочеталось с формированием синцитио-капиллярных мембран (СКМ). Такого рода ангиоматоз был характерен для эмбриональных и промежуточных ветвей, что свидетельствует о раннем включении компенсаторных механизмов (в первом и втором триместрах беременности), выявлялся в основном у многорожавших женщин, бессимптомная бактериурия у которых осложнялась пиелонефритом во втором триместре беременности. Второй вариант – ангиоматоз зрелых ворсин (главным образом, терминальных) – характеризовался гиперплазией капилляров – синусоидов с образованием СКМ – и наблюдался позднее. Обнаруживался в плацентах женщин как основной, так и группы сравнения.

Комплексная оценка полученных данных о строении ворсинчатого хориона позволила заключить, что сроку беременности соответствовали (в гистогенетическом плане) лишь (38,1 ± 2,8) % плацент основной группы, (56,0 ± 4,1) % в группе сравнения (р < 0,05). В контроле этот показатель был значительно выше – (93,3 ± 4,8) % (р < 0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при наличии бессимптомной бактериурии у женщин характерными морфологическими проявлениями являются не только задержка и аномалии развития плаценты, но и разнообразные дистрофические и некротические изменения, обнаруживаемые во всех структурных элементах ворсинчатого хориона, значительно чаще выявляемые у МРЖ. Особенно яркие изменения были характерны для плацент, в период формирования которых в ранние сроки беременности ББ осложнялась клиническими проявлениями пиелонефрита.

Обнаружение, в сопоставлении с данными контроля, достоверно большей массы плаценты у перво- и повторнорожавших женщин с латентной инфекцией мочевыделительной системы свидетельствует о том, что у них на органном уровне компенсаторные реакции выражены сильнее, чем у многорожавших женщин с ББ, средняя масса плацент которых была даже незначительно меньше относительно контрольной группы, что свидетельствует о наступлении стадии функциональной декомпенсации.

Список литературы Морфологические особенности плацент у многорожавших женщин с бессимптомной бактериурией

- Алиева Э. А., Тамазаева Х. Н., Багрий Е. Г.//Сб. ст.: Материалы I Регион. науч. форума «Мать и Дитя». -Казань. -2007. -С.14.

- Багрий Е. Г. Оптимизация пренатальной подготовки и родоразрешения многорожавших женщин с ожирением: автореф. дис.. канд. мед. наук. -Ростов н/Д, 2004. -18 с.

- Мусангузова М. Б. Профилактика и лечение аномалий родовой деятельности многорожавших женщин: дис.. канд. мед. наук. -Ростов н/Д, 2006. -174 с.

- Муцаева З. Д. Особенности течения беременности и родов у многорожавших женщин: дис.. канд. мед. наук. -М., 2007. -255 с.

- Недоризанюк С. В. Некоторые патофизиологические механизмы формирования бессимптомной бактериурии и клинических проявлений инфекций мочевых путей: дис.. канд. мед. наук. -Тюмень, 2004. -118 с.