Морфологические особенности почвенного покрова склоновых земель юга Приволжской возвышенности в пределах урболандшафтов г. Волгограда

Автор: Гордиенко О.А., Иванцова Е.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 106, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются морфологические особенности агрогенно-преобразованных каштановых почв склоновых земель юга Приволжской возвышенности в пределах урболандшафтов г. Волгограда. Установлено, что в результате агрогенеза, эрозии, смены землепользования, а также агролесомелиоративных мероприятий сформировались как антропогенные глубоко-преобразованные, так и постагрогенные почвы. Наибольшие изменения под влиянием агрогенеза отмечаются в морфологическом строении профилей. В результате агрогенеза почвы деградируют за счет усиления процессов плоскостной и линейной эрозии. В эрозионно-деградированных почвах отмечается снижение мощности агрогумусированной толщи, формирование подплужного уплотнения, изменение структуры. Характерной их чертой является наличие на дневной поверхности гомогенного агроабрадированного горизонта глыбистой структуры, в нижней части которого могут находиться вторичные карбонаты, вовлеченные из карбонатного горизонта при его распашке. Почвы слабо подверженные и неподверженные эрозионным процессам имеют на поверхности агрогумусовый горизонт, который в зависимости от обработки почвы может иметь мощность от 19 до 36 см. В настоящее время на стационаре ежегодная сельскохозяйственная обработка почвы заключается в покосе сорной растительности и дисковании до 20 см. В более ранние годы производилась вспашка на глубину до 40 см. Все агрогенно-измененные почвы исследуемого участка характеризуются вскипанием с поверхности. Карбонатные новообразования как в естественных, так и в агрогенных почвах имеют сегрегационную форму, что свидетельствует о быстром летнем иссушении профиля и коротком периоде миграции почвенных растворов. Верхняя граница аккумулятивно-карбонатных горизонтов агрогенных почв в среднем на глубине 42 см. Такое залегание карбонатных горизонтов в целом характерно как для естественных неэродированных почв сухостепной зоны, так и для почв, вовлеченных в с/х землепользование. В результате подготовки почвы к посадке лесных насаждений исходные каштановые почвы трансформировались в агроземы турбированные за счет применения глубокой (до 60 см) мелиоративной обработки. Лесополоса, являясь барьером между полевыми частями, в течение более чем 70-летнего периода за счет постоянного привноса мелкозема, а также разложения листового и травянистого опада способствовала формированию стратифицированного горизонта (признака) мощностью 10 см.

Агрогенез, трансформация почв, агроземы, каштановые почвы, cambisols, классификация почв россии, wrb

Короткий адрес: https://sciup.org/143177480

IDR: 143177480 | УДК: 631.44 | DOI: 10.19047/0136-1694-2021-106-77-104

Текст научной статьи Морфологические особенности почвенного покрова склоновых земель юга Приволжской возвышенности в пределах урболандшафтов г. Волгограда

На юге России естественные степные экосистемы практически полностью уничтожены в результате распашки земель. Сухостепные экосистемы за счет использования их в качестве пастбищ испытывают менее интенсивную антропогенную и агрогенную нагрузку. Значительные площади агроландшафтов юга Европейской части России подвержены деградации и опустыниванию. В структуре земельного фонда Волгоградской области преобладают сельскохозяйственные угодья, удельный вес которых равен 77.6% (8 770.3 тыс. га), включая 66.8% паши и 332% сенокосов и пастбищ (Национальный доклад…, 2019) .

В пределах Волгоградской области сухостепная зона располагается на Приволжской и Ергенинской возвышенностях, северной Сарпинской низменности, а также в Заволжье. В работе обсуждаются морфологические изменения в каштановых почвах и их комплексах только в пределах г. Волгограда, поскольку агропочвы общей площадью 174 км² занимают 19% от всей площади города.

Волгоград – город на юго-востоке Европейской части России с населением более 1 млн человек (2018 г.) и с площадью 825 км2. Город характеризуется высоким уровнем воздействия на окружающую среду. Волгоград расположен в сухостепной природной зоне. Зональные каштановые почвы (светло-каштановые по К-1977 г. (Классификация и диагностика почв СССР, 1977), по WRB 2015 (IUSS, 2015) – Eutric Cambisols (Protocalcic), Eutric Cambisols (Protocalcic, Sodic)) на автономных позициях образуют трехчленный почвенный комплекс с солонцами светлыми (солонцы каштановые, по К-1977 г., по WRB 2015 – Calcic Solonetz), а также каштановыми квазиглееватыми почвами (луговокаштановые по К-1977 г., по WRB 2015 – Eutric Gleyic Cambisols (Protocalcic)) (Гордиенко и др., 2019). На территории г. Волгограда агропочвы входят в состав зоны сельскохозяйственного использо- вания общей площадью 174 км² (19% от всей площади города). Такая большая доля агрогенных почв в составе городской территории обусловлена тем, что в 2014 г. к Советскому району города административно были присоединены восточные пахотные и залежные земли. Наличие больших ареалов агропочв в пределах города обуславливает актуальность данного исследования.

К зональным свойствам каштановых почв относятся: низкая гумусированность, солонцеватость, характерное распределение по профилю почв и специфическая морфологическая выраженность карбонатов, гипса, легкорастворимых солей (Горохова и др., 2018, 2020; Национальный доклад…, 2019) . Ввиду климатических и геоморфологических особенностей почвы часто подвержены деградации, а именно, смыву талыми и дождевыми водами, а также выдуванию ветром (Национальный доклад…, 2019) . Агрогенные факторы и приемы, осуществляемые в зоне, значительным образом трансформируют верхние гумусово-аккумулятивные и срединные горизонты AJ и BMK. При глубокой обработке каштановых почв затрагиваются и структурно-метаморфические и текстурно- и аккумулятивно-карбонатные горизонты BM, CAT и BCA, почвы при этом переходят в отдел агроземов в тип агрозе-мов текстурно- или аккумулятивно-карбонатных (P-CAT-Cca или P-BCA-Cca). При распашке солонцы светлые трансформируются или в турбоземы постсолонцовые светлые (TUR{AJ+SEL+BSN}-BMK-BCAs,cs-Cca,s) или в агроземы солонцовые светлые (P-TUR{SEL+BSN}-BMK-BCAs,cs-Cca,s). В случае неглубокой обработки солонцов почвы остаются в отделе щелочно-глинистодифференцированных почв, но имеют на дневной поверхности агрогоризонт (P-BSN-BMK- BCAs,cs-Cca,s) (Классификация и ди агностика почв России, 2004; Полевой определитель почв России, 2008) .

Каштановые почвы в комплексе с солонцами в зоне сухих степей и полупустынь, как было сказано ранее, наиболее подвержены эрозионным процессам, которые в результате агрообработки усиливаются, приводя к формированию различных деградированных почвенных типов. К таковым относятся абраземы и аг-роабраземы. В зависимости от сохранившегося срединного горизонта в сухостепной зоне могут встречаться следующие типы от- дела абраземов: структурно-метаморфический (BM-CAT-Cca или BM-BCA-Cca), а также аккумулятивно- и текстурно-карбонатные типы (BCA-Cca или CAT-Cca). Отдел агроабраземов, так же как и абраземов, объединяет почвы без верхних диагностических горизонтов, но их характерной особенностью является наличие на дневной поверхности агроабрадированного горизонта, который формируется в результате изменения срединных горизонтов (горизонт РВ) или непосредственно почвообразующей породы (РС) (Полевой определитель почв России, 2008; Классификация и диагностика почв России, 2004).

Проблема агрогенной трансформации почв актуальна для всех почвенно-климатических зон. Однако в отличие от почв черноземного (Замотаев и др., 2016; Муха, 2004; Чендев и др., 2012, 2020) или подзолистого типа (Azaronak, 2005; Volungevicius et al., 2018, 2019) в каштановых почвах из-за небольшой мощности генетических горизонтов при с/х обработке верхние гумусовые и срединные горизонты, а в некоторых случаях и карбонатные горизонты, трансформируются в единый агрогоризонт (Васильченко, Звягин, 2015; Любимова, Новикова, 2016; Новикова, Конюшкова, 2013; Новикова и др., 2012; Volungevicius et al., 2018) . В Классификации почв России среди каштановых почв не выделяются агропочвы, поскольку при распашке естественных почв их верхние диагностические горизонты трансформируются в агрогоризонты, и почвы относятся к отделу агроземов (Пивоварова и др., 2015; Симакова, 2018; Lebedeva et al., 1996) .

Цель данной работы заключается в исследовании морфологических особенностей агрогенно-преобразованных почв склоновых земель юга Приволжской возвышенности.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектами настоящего исследования являются агрогенные почвы г. Волгограда и их морфологические особенности. Основные исследования были сосредоточены на землях эрозионногидрологического стационара ФНЦ агроэкологии РАН и прилегающих водоразделах (рис. 1). Стационар организован в 1948–1950 гг. расположен между балками Пахотина и Григорова.

Климат территории резко континентальный с жарким за- сушливым летом и холодной малоснежной зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 300 мм. По годам и сезонам осадки распределяются крайне неравномерно. Высокие летние температуры, длительное отсутствие дождей, сильные жаркие юго-восточные ветры часто вызывают снижение относительной влажности воздуха и иссушение почвы.

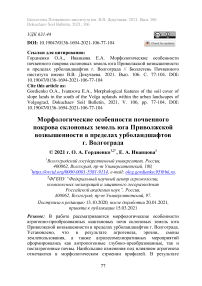

Склоны стационара имеют слабовыпуклую форму, протяженностью 1 км, крутизной 2–4°. Склон северной экспозиции (к б. Григорова) выпукло-вогнутый, протяженностью 250–300 м и крутизной 5–15°. Склон южной экспозиции (к б. Пахотина) имеет несколько большую протяженность и меньшую крутизну (3–5°).

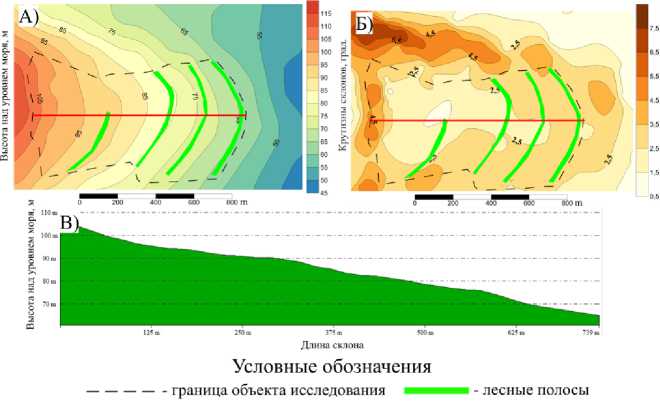

Рис. 1. Схема объектов исследования на территории г. Волгограда. А1–7 – номера почвенных разрезов.

Fig. 1. The scheme of study objects on the territory of Volgograd. A1–7 – numbers of soil sections.

Абсолютные высоты поверхности стационара изменяются от 65 до 112 м (рис. 2). В 1947–1948 гг. на Волжском склоне Волго-Донского междуречья, являющегося юго-восточным окончанием Приволжской возвышенности (водораздел балок Григорова и

Пахотина), создана система противоэрозионных насаждений и 12 водорегулирующих и прибалочных лесных полос. В настоящее время на стационаре размещены 5 лесных полос на расстоянии 60–250 м друг от друга. Лесистость территории составляет 8%. Лесополосы из 3–4 рядов шириной 9–12 м преимущественно состоят из ясеня ланцетного ( Fraxinus lanceolata B.) и смородины золотой ( Ribes aureum P.). Сельскохозяйственная обработка почвы (покос сорной растительности и дискование на 20 см) на стационаре ведется только на втором поле (разрезы А3–6). Верхнее поле (разрезы А1–2) представлено залежными землями (с 1990-х гг.).

- линия вертикального сечения вдоль склона

Рис. 2. Карты рельефа (м) (А), крутизны склонов (град.) (Б), и вертикального сечения вдоль склона (В) исследуемой территории.

Fig. 2. Maps of relief (m) ( А ), slope steepness (degrees) ( Б ) and vertical section along the slope ( В ) of the investigated area.

Почвенный покров стоково-эрозионного стационара отличается пестротой. Почвенный покров представлен агроземами акку-мулятивно-карбонатными, а также агроземами структурнометаморфическими разной степени солонцеватости и смытости, среди которых небольшими пятнами (0.04–0.1 га) встречаются агроземы солонцовые светлые, а также турбоземы постсолонцовые светлые. На участках интенсивного смыва – агроабраземы аккумулятивно-карбонатные. Литологическая пестрота коренных пород, длительный период водно-транспортирующей денудацией вызвали заметную гипсометрическую ярусность почвообразующих пород. Так в верхней части склона они представлены песками и супесями, в средней – маломощным чехлом (0.5–2.0 м) из чередующихся прослоев песка, супеси, легкого и среднего суглинков мощностью до 0.2–0.6 м, залегающих на меллетовых зеленоватосерых сильнозасоленных глинах харьковского яруса. В нижней части склона кровля глин погружается, уменьшается мощность пестрого супесчано-суглинистого покрова, возрастает мощность делювиальных суглинков глин.

Полевые исследования проводили в мае – июле 2019– 2020 гг. после обработки почвы. Для исследования морфологических особенностей естественных каштановых почв были выбраны почвы б. Григорова (K1), целинные территории государственной лесополосы в Светлоярском районе (K6). Разрезы (K2–5) сделаны близ Волгоградского государственного университета, территория которого является нетронутой и практически неизмененной. Разрез К7 – на севере города близ поселка Гумрак. Морфологические особенности разрезов К8–12 (южная часть города) были взяты из Красной книги почв Волгоградской области (рис. 3) (Кулик и др., 2017) . Названия почв даны в соответствии с Классификацией и диагностикой почв России 2004 г., полевым определителем почв России 2008 г. и международной классификацией WRB-2014 (update 2015) (Классификация и диагностика почв России, 2004; Полевой определитель почв России, 2008; IUSS, 2015; Руковод ство по описанию почв, 2012) .

Составление картосхем, а также рисунков осуществлялось с использованием программы CorelDRAW Graphics Suite 19.0, а также Surfer 11. В качестве растровой основы использовался космический снимок спутника Bing 2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

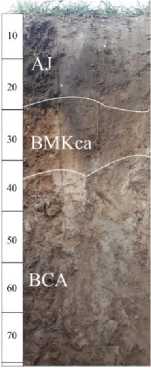

Каштановые почвы согласно классификации и диагностике почв России 2004 г. и полевому определителю почв России 2008 г.

характеризуются сочетанием следующих горизонтов: AJ-BMK-BM-CAT-Cca.

Рис. 3. Местоположение разрезов естественных каштановых почв. K1–12 номера почвенных разрезов

Fig. 3. Location of the sections of natural chestnut soils. K1–12 numbers of soil sections.

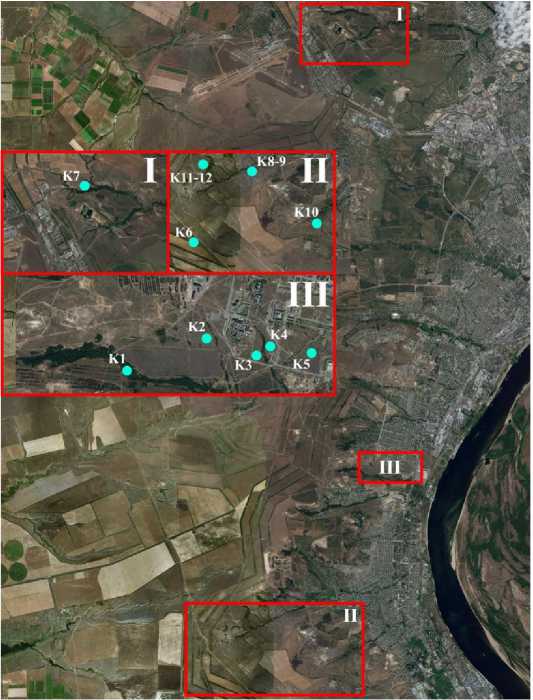

Заложенные разрезы в нативных каштановых почвах характеризуются разными морфологическими признаками, мощностью генетических горизонтов, а также верхней границей карбонатного горизонта (рис. 4, табл. 1). Почвообразующие породы представлены карбонатными делювиальными отложениями (разрезы К1, К3, К6) и карбонатными лёссовидными суглинками (разрезы К1–2, К4–5, К7–12).

При морфологическом описании разрезов установлено, что средняя мощность гумусово-аккумулятивного горизонта AJ равна 21.5 см на почвах, сформированных на карбонатных делювиальных отложениях, и 17 см на карбонатных лёссовидных суглинках. Цвет светло-гумусового горизонта варьирует от 10YR до 7.5YR, при этом светлота, как правило, выше 6, а насыщенность не более 3. Структура комковатая, гранулометрический состав варьирует от легко- до среднесуглинистого. Вскипание от 10%-ной HCl фиксируется с поверхности. Ниже горизонта AJ располагается ксероме-таморфический горизонт BMK средней мощностью 39.5 см на почвах, сформированных на карбонатных делювиальных отложениях, и 32.5 см на карбонатных лёссовидных суглинках. Цвет горизонта от рыжевато-бурого (5YR) до каштанового (7.5YR). Структура мелкопризматическая с ясной горизонтальной делимостью и частым вскипанием. В почвах суглинисто-глинистого гранулометрического состава под ксерометаморфическим горизонтом выделяется структурно-метаморфический горизонт BM. Мощность его сильно варьирует в зависимости от почвообразующей породы, на которой почва сформирована. Так, в разрезах почв, сформированных на карбонатных делювиальных отложениях, мощность горизонта BM составляет 32.5 см и 17.5 см на карбонатных лёссовидных суглинках. Горизонт серовато-бурой окраски (5YR, 7.5YR), структура однопорядковая, вторичные карбонаты отсутствуют, однако фиксируются фрагментарные вскипания. Под структурно-метаморфическим горизонтом залегает палево-бурый (10YR) аккумулятивно-карбонатный горизонт BCA. Верхняя граница горизонта сильно изменяется в зависимости от почвообразующей породы, а также от наличия выше структурнометаморфического горизонта разной мощности.

KI K2 КЗ К4 К5

Рис. 4. Пример почвенных профилей естественных каштановых почв. K1–6 – номера почвенных разрезов.

Fig. 4. Example of soil profiles of natural chestnut soils in control areas. K1–6 – numbers of soil sections.

Таблица 1. Морфологические свойства почв естественных каштановых почв в пределах урболандшафтов г. Волгограда

Table 1. Morphological properties of natural chestnut soils within the urban landscape of Volgograd

|

№ разреза |

Мощность гор. AJ |

Мощность гор. BMK |

Мощность гор. BM |

Верхняя граница гор. BCA |

Почвообразующая порода |

Название почвы по КиДПР и WRB |

|

K1 |

21 |

30 |

35 |

80 |

На карбонатных делювиальных отложениях |

Каштановая квазиглееватая легкосуглинистая, Eutric Gleyic Cambic Calcisols (Loamic) |

|

K2 |

24 |

30 |

40 |

95 |

На карбонатных лёссовидных суглинках |

Каштановая типичная среднесуглинистая, Eutric Cambisols (Loamic. Protocalcic) |

|

K3 |

22 |

41 |

30 |

93 |

На карбонатных делювиальных отложениях |

Каштановая квазиглееватая легкосуглинистая, Eutric Gleyic Cambisols (Loamic, Protocalcic) |

|

K4 |

10 |

13 |

21 |

41 |

На карбонатных лёссовидных суглинках |

Каштановая типичная среднесуглинистая, Eutric Cambisols (Loamic, Protocalcic) |

|

K5 |

35 |

30 |

- |

65 |

Каштановая типичная среднесуглинистая, Eutric Cambisols (Loamic, Protocalcic) |

|

|

K6 |

22 |

48 |

- |

90 |

На карбонатных делювиальных отложениях |

Каштановая квазиглееватая гумусо-стратифицированная тяжелосуглинистая, Eutric Gleyic Cambisols (Loamic, Protocalcic, Loaminovic) |

|

№ разреза |

Мощность гор. AJ |

Мощность гор. BMK |

Мощность гор. BM |

Верхняя граница гор. BCA |

Почвообразующая порода |

Название почвы по КиДПР и WRB |

|

K7* |

18 |

15 |

- |

33 |

На карбонатных лёссовидных суглинках |

Каштановая типичная среднесуглинистая, Eutric Cambisols (Loamic. Protocalcic) |

|

K8* |

10 |

15 |

17 |

45 |

Каштановая типичная легкосуглинистая, Eutric Gleyic Cambisols (Loamic, Protocalcic) |

|

|

K9* |

23 |

9 |

15 |

50 |

Каштановая типичная легкосуглинистая, Eutric Gleyic Cambisols (Loamic, Protocalcic) |

|

|

K10* |

10 |

13 |

13 |

36 |

Каштановая типичная суглинистая, Eutric Cambisols (Loamic. Protocalcic) |

|

|

K11* |

12 |

15 |

7 |

34 |

Каштановая солонцеватая тяжелосуглинистая, Eutric Cambisols (Loamic, Protocalcic, Sodic) |

|

|

K12* |

12 |

20 |

10 |

30 |

Каштановая солонцеватая среднесуглинистая, Eutric Cambisols (Loamic, Protocalcic, Sodic) |

Примечание. Морфологические параметры разрезов К7–12 взяты из Красной книги почв Волгоградской области (Кулик и др., 2017) .

Так, в разрезах почв, сформированных на карбонатных делювиальных отложениях, верхняя граница горизонта BCA в среднем находится на уровне 85 см и 47.5 см на карбонатных лёссовидных суглинках. Такое большое различие в верхних границах карбонатного горизонта объясняется более мощными гумусовоаккумулятивными, ксеро- и структурно-метаморфическими горизонтами квазиглееватых подтипов каштановых почв. Структура горизонта ореховато-призматическая, отмечаются карбонатные новообразования сегрегационной (nc) формы. В квазиглееватых подтипах к горизонту CAT добавляется признак q, свидетельствующий о наличии оливковых или грязно-серых пятен. Вскипание в горизонте сплошное, сложение слитное, а также характеризуется отсутствием гумусово-глинистых кутан. Морфологические характеристики разрезов K1–6, разрезы K6–12 взяты из Красной книги почв Волгоградской области (Кулик и др., 2017) .

Почвообразующие породы исследуемых агрогенных почв сильно отличаются. Так в верхней части склона имя являются пески и супеси, в средней – маломощный чехол (0.5–2.0 м) из чередующих прослоев песка, супеси, легкого и среднего суглинков мощностью до 0.2–0.6 м, залегающих на меллетовых зеленоватосерых сильно засоленных глинах харьковского яруса. В нижней части склона кровля глин погружается, уменьшается мощность пестрого супесчано-суглинистого покрова, возрастает мощность делювиальных суглинков и глин.

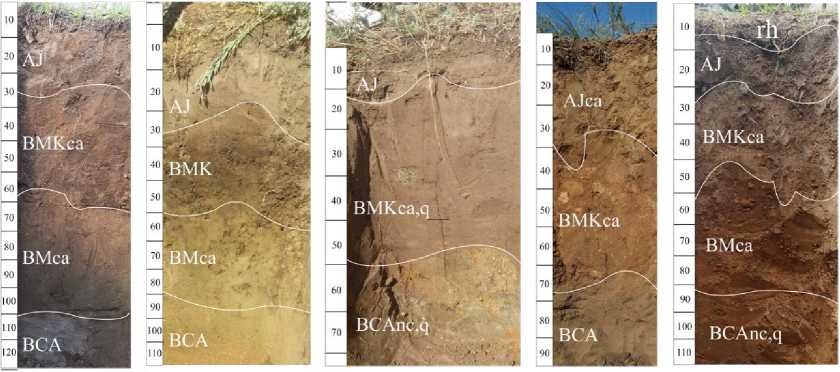

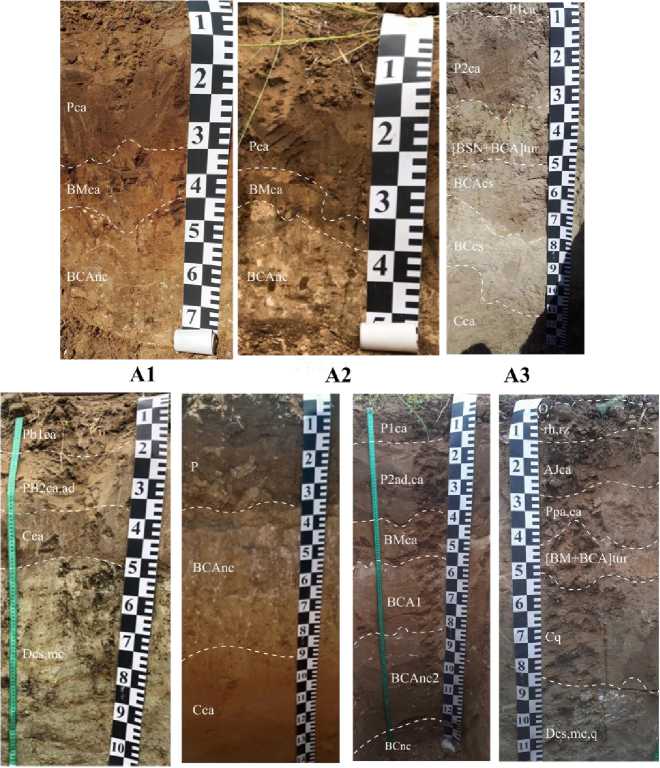

В результате агрогенной нагрузки естественные каштановые почвы и их комплексы претерпели существенные изменения (рис. 5). Так разрезы А1 и А2, начиная с 1990-х гг., не испытывают на себе агрогенного воздействия. Общим в профилях является наличие супесчаного гомогенного агрогумусового горизонта Pca средней мощностью 24 см. Ниже располагаются легкосуглинистые структурно-метаморфические горизонты BMca средней мощностью 18 см. Под структурно-метаморфическими расположены легкосуглинистые сегрегационные аккумулятивно-карбонатные горизонты (BCAnc) светло-коричневого цвета. Верхняя граница залегания карбонатных горизонтов находится на уровне 42 см, что близко к границе их залегания в естественных почвах.

А4 А5 Аб А7

Рис. 5. Агрогенные почвы исследуемой территории. А1–7 – номера почвенных разрезов.

Fig. 5. Agroogenic soils of the investigated territory. A1–7 – numbers of soil sections .

Непродолжительная обработка почвы, а затем ее прекращение напрямую отразилась на их морфологических характеристи- ках. Так, структура агрогенных и срединных горизонтов стала преимущественно крупно- и мелкоглыбистой, а сложение – слитным. Вскипание в обоих почвенных разрезах фиксируется с поверхности и имеет сплошной характер, в структурнометаморфических горизонтах вскипание фрагментарное, в тек-стурно-карбонатных – сплошное. Таким образом, почвенный профиль можно выразить следующим сочетанием почвенных горизонтов: Pca-BMca-BCAnc-Cca. Согласно КиДПР, данный почвенный профиль относится к отделу агроземов, к типу агроземов структурно-метаморфических, к сегрегационному подтипу (по WRB-2015 – Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic)). В целом для верхнего поля характерна однородность почвенного покрова

Почвенные разрезы А3–6, заложенные на втором поле, морфологически сильно отличаются друг от друга и представлены почвами как разных отделов, так и разных типов внутри одних отделов. Так, разрезы А3, А5–6 представлены почвами отдела турбоземов, разрез А4 – отделом агроабраземов.

Как было отмечено ранее, на территории стационара небольшими пятнами (0.04–0.1 га) встречаются солонцы светлые. При глубокой мелиорации солонцов светлых происходит перемешивание большинства генетических горизонтов вплоть до акку-мулятивно-карбонатных. Затем при неглубокой распашке происходит формирование гомогенного агрогумусового горизонта над нижележащим турбированным (Любимова, Мотузов, 2005) . Разрез А3 состоит из агрогумусового горизонта общей мощностью 31 см (квалификатор Aric). Горизонт подразделен нами на два подгоризонта. Верхний, мощностью 12 см, характеризуется бурным вскипанием и пылеватой структурой, нижний – крупно-глыбистой структурой и плотным сложением. Разделение агрогоризонта на два подгоризонта обусловлено разным временем их с/х обработки, плотностью, а также отсутствием вскипания во втором подгоризонте. Ниже залегает слой с признаком tur, состоящий из разного размера морфонов солонцового и аккумулятивно-карбонатного горизонтов.

Таблица 2. Морфологические свойства агрогенных почв исследуемой территории

Table 2. Morphological properties of agrogenic soils in the study area

|

л Ри се Ри ^ |

А Н о а В а О t" S |

л В М о а g а S |

5 S о и я . В а S и |

11 = е а S = |

1 = “ и В" g |

Почвообразующая порода |

Название почвы по КиДПР и WRB |

|

А1 |

25 |

- |

25 |

- |

48 |

Карбонатные лёссовидные суглинки |

Агрозем структурно-метаморфический сегрегационный, Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic) |

|

А2 |

25 |

- |

10 |

- |

35 |

||

|

А3 |

31 |

- |

- |

15 |

46 |

Меллетовые глины и суглинки |

Турбозем аккумулятивно-карбонатный гипс-содержащий, Eutric Sodic Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic) |

|

А4 |

- |

35 |

- |

- |

- |

Агроабразем аккумулятивно-карбонатный дисперсно-карбонатный, Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic, Densic) |

|

|

А5 |

35 |

- |

- |

- |

35 |

Агрозем аккумулятивно-карбонатный типичный, Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic) |

|

|

А6 |

36 |

- |

16 |

- |

52 |

Агрозем структурно-метаморфический сегрегационный, Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic) |

|

|

А7 |

19 |

- |

- |

9 |

- |

Агрозем турбированный гумусово-стратифицированный, Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Loaminovic) |

С 46 см – палево-бурый аккумулятивно-карбонатный горизонт BCAcs с вкраплениями гипса. Почвообразующая порода представлена засоленными суглинистыми отложениями с вкраплениями гипса. Таким образом, почвенный профиль можно выразить следующим сочетанием почвенных горизонтов: P1ca-P2ca-[BSN+BCA]tur-BCAcs-ВCcs-Cca. Наличие агрогоризонта и ниже аккумулятивно-карбонатного горизонта позволяет нам отнести данный профиль, по КиДПР 2004 г., к отделу агроземов, типу аг-роземов аккумулятивно-карбонатных, к гипс-содержащему и тур-бированному подтипам (по WRB-2015 – Eutric Sodic Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic)).

Разрез А4 сформирован на двучленных отложениях, представленных меллетовыми легкими суглинками. Для разреза характерно наличие агроабразионных горизонтов общей мощностью 35 см, которые отличаются высокой степенью смытости и бурным вскипанием с поверхности. Агрогоризонт нами разбит на два подгоризонта, поскольку в гор. PB2ca,ad морфологически (очень плотное сложение), а также лабораторно (значения плотности составляют 1.64 г/см3) выявлено агропереуплотнение (квалификатор Densic). Ниже залегает плотный горизонт почвообразующей породы среднесуглинистого гранулометрического состава. Подстилающая порода начинается с 43 см и представлена меллетовыми легкими суглинками, характеризующимися плотным сложением, присутствием новообразований гипса и лабильных форм карбонатов. Таким образом, почвенный профиль можно выразить следующим сочетанием почвенных горизонтов: PB1ca-PB2ca,ad-Cca-Dcs,mc. Наличие только агроабразионного горизонта расположенного непосредственно на почвообразующей породе позволяет отнести данный профиль к отделу агроабраземов, к типу собственно агроабраземов, к агропереуплотненному подтипу (по WRB-2015 – Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic, Densic)).

Наиболее типичными почвами агроландшафтов сухостепной зоны являются агроземы аккумулятивно-карбонатные (P-BCAnc-Cca). На исследуемой территории также выделяется данный почвенный тип (разрез А5). Профиль состоит из агрогумусового и аккумулятивно-карбонатного горизонтов. Агрогумусовый горизонт, мощностью 35 см, имеет буровато-рыжеватую окраску, не- прочную пылевато-глыбистую структуру, рыхлый на поверхности и уплотненный в нижней части, бурное вскипание фиксируется во всем горизонте, начиная с поверхности. Под агрогумусовым горизонтом залегает плотный почти слитный аккумулятивно-карбонатный, ореховатой структуры и с сегрегационными формами карбонатных новообразований. Почвообразующими породами выступают карбонатные лёссовидные суглинки. Таким образом, почвенный профиль можно выразить следующим сочетанием почвенных горизонтов: P-BCAnc-Cca. Согласно КиДПР, данный почвенный профиль относится к отделу агроземов, к типу агроземов аккумулятивно-карбонатных, к сегрегационному подтипу (по WRB-2015 – Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic)).

В случае суглинистого и глинистого гранулометрического состава в естественных каштановых почвах выделяется структурно-метаморфический горизонт BM. При неглубокой обработке почвы и наличии горизонта BM естественные каштановые почвы трансформируются в агроземы структурно-метаморфические (P-BM-BCA-Cca). Они диагностируются по наличию агрогумусового горизонта, залегающего над структурно-метаморфическим горизонтом. На территории эрозионного стационара в северной его части можно встретить такие агропочвенные типы (разрез А6). Профиль состоит из агрогумусового горизонта буроваторыжеватой окраски, мощностью 36 см, горизонт пылеватый в верхней части и глыбистый в нижней. Вскипание отмечается с поверхности, в нижней части наблюдаются отдельные фрагменты структурно-метаморфического горизонта. Граница между агрогу-мусовым и структурно-метаморфическим горизонтами ровная, переход резкий. Под агрогумусовым залегает структурнометаморфический горизонт рыжеватого цвета с однопорядковой комковатой структурой. Фиксируется сплошное вскипание во всем горизонте. На глубине 52 см нами выделен аккумулятивно-карбонатный горизонт. Горизонт BCA1 (52–72 см) содержит единичные карбонатные вкрапления преимущественно в форме белоглазки. Под ним расположен второй аккумулятивно-карбонатный горизонт BCA2nc (72–127 см) с обильными сегрегационными (nc) формами карбонатных новообразований. Ниже него (со 127 см) расположен переходный к почвообразующей породе горизонт

(BCnc) также с обильными сегрегационными (nc) формами карбонатных новообразований, однако, отличающийся от вышележащего более темной окраской. Таким образом, почвенный профиль можно выразить следующим сочетанием почвенных горизонтов: P1ca-P2ad,ca-BMca-BCA1-BCA2nc-BCnc. Согласно КиДПР, данный почвенный профиль относится к отделу агроземов, к типу аг-роземов структурно-метаморфических, к сегрегационному подтипу (по WRB-2015 – Eutric Cambisols (Loamic, Aric, Protocalcic)).

Отдельно были изучены почвы под защитными лесными насаждениями. Мнения различных авторов о влиянии лесных полос на почвы разделились. В работах Тумина Г.М. и его последователей отмечено положительное влияние насаждений, поскольку под насаждениями происходит увеличение гумусоаккумулятивных горизонтов, выщелачивание карбонатов во всем профиле и т. д. (Чендев и др., 2012, 2020) . Однако рядом авторов приводятся факты негативного влияния ЛП. К негативным последствиям защитного лесоразведения следует отнести переувлажнение почв и возникновение мочарных ландшафтов (Chendev et al., 2012) . На территории стационара нами был заложен почвенный разрез (А7) под трехрядной стокорегулирующей лесополосой. Перед посадкой лесной полосы почвы подверглись мощному агрогенному воздействию – плантажной вспашке (до 60 см) в результате чего были перемешаны все почвенные горизонты, включая глубинные карбонатные. Почвенный профиль представлен собственно агроземом турбированным гумусово-стратифицированным (WRB-2015 – Eutric Calcaric Cambisols (Loamic, Aric, Loaminovic)). Отличительной особенностью является наличие на поверхности лесной подстилки, а также слоя, окрашенного в серые тона гумусированного материала мощностью 10 см, привнесенного талыми водами и дефляционными процессами (квалификатор Loaminovic). Под ним залегает уплотненный легкосуглинистый светло-гумусовый горизонт мощностью 16 см, характеризующийся сплошным вскипанием, а также комковатой структурой. Ниже глыбистый постагрогенный агрогумусовый горизонт, мощностью 19 см. С 49-го по 58-й см находится турбиро-ванный горизонт, состоящий из отдельных морфонов горизонтов BM и BCA.

Начиная с 58 см расположена почвообразующая порода, представленная средним суглинком, характеризующаяся плотным сложением, отсутствием сегрегационных форм карбонатов, а также наличием зеленоватых тонов окраски, свидетельствующих о переувлажнении (малый признак q). Материнская порода в виде меллетовых легких суглинков начинается с глубины 82 см. Таким образом, почвенный профиль можно выразить следующим сочетанием почвенных горизонтов: O-rh,rz-AJca-Ppa,ca-[BM+BCA]tur-Cq-Dcs,mc,q.

Под влиянием активных агротехнических мероприятий и мелиоративного влияния лесных полос в течение 70 лет произошли качественные изменения исходной сухостепной экосистемы и естественных каштановых почв. Почвы трансформировались в новые типы – агроземы и агроабраземы. Для них характерно особое морфологическое строение, которое обусловлено как антропогенными, так и природными факторами. Так в бывших почвах солонцового комплекса при глубокой мелиорации естественные солонцовые горизонты оказались перемешаны с аккумулятивно-карбонатными горизонтами и образовали особый турбированный горизонт. Аналогичные горизонты отмечались для других мелиорированных солонцов (Любимова, Мотузов, 2005) . В зависимости от обработки почвы, а также от гранулометрического состава нативные каштановые почвы трансформировались или в агроземы аккумулятивно-карбонатные, или в агроземы структурнометаморфические. При подготовке почвы к посадке лесных насаждений естественные каштановые почвы подверглись сильному воздействию, при котором большинство горизонтов до глубины 60 см было перемешано и превращено в пахотный. Однако после высадки насаждений агрогенное воздействие на них снизилось до минимума (естественный рост насаждений без какой-либо с/х обработки), в результате чего к настоящему моменту за счет постоянного привноса ветром мелкозема, а также разложения листового и травянистого опада сформировался достаточно мощный 30-сантиметровый слой гумусированного материала.

Таким образом, проанализировав морфологические особенности почвенных разрезов, заложенных на территории стоковоэрозионного стационара “Амфитеатр”, можно сделать вывод о пестроте почвенного покрова, которая обусловлена как антропогенными (агрогенными) факторами (различное землепользование – залежь и обрабатываемое поле), так и природными эрозионными факторами, а именно: смывом почвенных горизонтов талыми и дождевыми водами, а также привносом из полевой части в лесную полосу гумуссированного материала.

ВЫВОДЫ

-

1. Длительное агрогенное воздействие (более 70 лет) значительно изменило морфологические свойства почв эрозионного стационара как под лесными насаждениями, так и на пашне.

-

2. При распашке светло-гумусовый горизонт естественных каштановых почв трансформируется в агрогумусовый гор. P. При более глубокой распашке затрагиваются также и срединные ксе-рометаморфические горизонты BMK, а также часть структурнометаморфических гор. BM.

-

3. Все агрогенно-измененные почвы полевой части характеризуются наличием на дневной поверхности агрогумусового горизонта со средней мощностью 28 см. Отличительными его особенностями является вскипание с поверхности и пылеватая структура. Структура постагрогенных подтипов почв, в настоящее время не испытывающих антропогенное воздействие, как привило, глыбистая.

-

4. Сильносмытые агроабраземы за счет распахивания срединных горизонтов и части почвообразующей породы имеют более мощный (до 35 см) агроабразионный горизонт, отличающийся бурным вскипанием с поверхности, а также плотным сложением.

-

5. Под лесными насаждениями (при применении глубокой мелиоративной обработки) исходные каштановые почвы трансформировались в агроземы турбированные гумусово-стратифицированные, в которых с 49-го по 58-ой см находится турбированный горизонт, состоящий из отдельных морфонов срединных горизонтом BM и BCA.

-

6. В нативных каштановых почвах глубина вскипания варьирует от 15 до 25 см. В условиях распашки агрогенные почвы в настоящее время вскипают от HCl с поверхности за счет наличия карбонатной пропитки во всех почвенных горизонтах.

Список литературы Морфологические особенности почвенного покрова склоновых земель юга Приволжской возвышенности в пределах урболандшафтов г. Волгограда

- Васильченко Н.И., Звягин Г.А. Проявление агрогенной трансформации в почвах сухостепной зоны Республики Казахстан // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2015. № 1 (29). С. 6–15.

- Гордиенко О.А., Манаенков И.В., Холоденко А.В., Иванцова Е.А. Картографирование и оценка степени запечатанности почв города Волгограда // Почвоведение. № 11. 2019. С. 1383–1392.

- Горохова И.Н., Хитров Н.Б., Кравченко Е.И. Изменение засоленности орошаемых почв участка Червленое за четверть века (Волгоградская область) // Почвоведение. 2020. № 4. С. 463–472.

- Горохова И.Н., Хитров Н.Б., Прокопьева К.О., Харланов В.А. Почвенный покров Светлоярской оросительной системы через полвека мелиоративных воздействий // Почвоведение. 2018. № 8. С. 1033–1044.

- Замотаев И.В., Белобров В.П., Курбатова А.Н., Белоброва Д.В. Агрогенная и постагрогенная трансформация почв Льговского района Курской области // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2016. № 85. С. 97–114. DOI: 10.19047/0136-1694-2016-85-97-114.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 1977. 223 с.

- Кулик К.Н., Кретинин В.М., Рулев А.С., Шишкунов В.М. Красная книга почв Волгоградской области. Волгоград, 2017. 224 с.

- Любимова И.Н., Мотузов В.Я. Постмелиоративная эволюция солонцовых комплексов сухостепной зоны // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2005. Вып. 57. С. 3–9.

- Любимова И.Н., Новикова А.Ф. Влияние различных антропогенных воздействий на изменение почв солонцовых комплексов сухостепной зоны // Почвоведение. 2016. № 5. С. 633–643.

- Муха В.Д. Естественно-антропогенная эволюция почв (общие закономерности и зональные особенности). М.: Колос, 2004. 271 с.

- Национальный доклад “Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сельское и лесное хозяйство)” / под редакцией Р.С.-Х. Эдельгериева. Том 2. М.: ООО “Издательство МБА”, 2019. 476 с.

- Новикова А.Ф., Конюшкова М.В. Антропогенная трансформация почв северных Ергеней (исследования на первом опытном участке Аршань-Зельменского стационара) // Почвоведение. 2013. № 3. С. 268–281.

- Новикова Н.М., Новикова А.Ф., Конюшкова М.В. Антропогенная трансформация почв и растительность в результате лесоразведения в опустыненных степях // Поволжский экологический журнал. 2012. № 2. 2012. С. 216–230.

- Пивоварова Е.Г., Грибов С.И., Кононцева Е.В., Хлуденцов Ж.Г., Домникова Е.Ю., Комякова Е.М. Современные процессы почвообразования в условиях умеренно засушливой и Колочной степи – Алтайского края // Вестник алтайской науки. 2015. № 1 (23). С. 230–235.

- Полевой определитель почв России. М.: Почв. ин–т им. В.В. Докучаева, 2008. 182 с.

- Росликова В.И., Матюшкина Л.А. Диагностика агрогенно-преобразованных почв центральной части Среднеамурской низменности. Региональные проблемы. 2016. T. 19. № 2. С. 43–46.

- Руководство по описанию почв. Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций. 2012. 101 с.

- Симакова М.С. О принципах классификации пахотных почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2018. Вып. 92. C. 95–121. DOI: 10.19047/0136-1694-2018-92-95-121.

- Чендев Ю.Г., Геннадиев А.Н., Лукин С.В., Соэр Т.Д., Заздравных Е.А., Белеванцев В.Г., Смирнова М.А. Изменение лесостепных черноземов под влиянием лесополос на юге среднерусской возвышенности // Почвоведение. № 8. 2020. С. 934–947.

- Чендев Ю.Г., Петин А.Н., Новых Л.Л., Заздравных Е.А., Соэр Т.Д., Холл Р.Б. Тенденции и закономерности антропогенной эволюции черноземов в агролесомелиоративных ландшафтах на территории лесостепи центра восточной Европы // Проблемы региональной экологии. 2012. № 2. С. 7–13.

- Azaronak T. The agrogenic evaluation of soddy-podzolic loamy soils of Soligorsk region // Proc Natl Acad Sci Belarus, Agrarian Sci. 2005. Ser. 5. P. 82–84.

- Chendev Y.G., Burras C.L., Sauer T.J. Transformation of forest soils in Iowa (United States) under the impact of longterm agricultural development // Eurasian Soil Sci. 2012. No. 45(4). P. 357–367.

- IUSS Working Group World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 192 p.

- Lebedeva I.I., Tonkonogov V.D., Shishov L.L., Sukhanov P.A., Pertsovich A.Yu. Agrogenically transformed soils: evolution and taxonomy // Eurasian Soil Science. 1996. Vol. 29. No. 3. P. 311–317.

- Volungevicius J., Amaleviciute K., Feiziene D., Feiza V., Slepetiene A., Liaudanskiene I., Versuliene A., Vaisvalavicius R. The effects of agrogenic transformation on soil profile morphology, organic carbon and physicochemical properties in Retisols of Western Lithuania // Archives of Agronomy and Soil Science. 2018. Vol. 64(13). P. 1910–1923.

- Volungevičius J., Feiza V., Amalevičiūtė-Volungė K., Liaudanskienė I., Šlepetienė A., Kuncevičius A., Vengalis R., Vėlius G., Prapiestienė R., Poškienė J. Transformations of different soils under natural and anthropogenized land management // Zemdirbyste-Agriculture. 2019. Vol. 106(1). P. 3–14.