Морфологические предпосылки к формированию компартмент-синдрома и обоснование декомпрессивной фасциотомии у пациентов с флегмоной верхней конечности

Автор: Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Богданов В.Л., Манулик А.Ф., Сухая Ю.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Общая хирургия

Статья в выпуске: 3 (85), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Вопросы морфологических изменений при флегмоне верхней конечности, протекающих в анатомических образованиях на фоне компартмент-синдрома остаются недостаточно раскрытыми.Цель исследования. Изучить влияние повышенного тканевого давления (компартмент-синдрома) на фасциально-мышечные структуры в области развития флегмоны верхней конечности и дать обоснование целесообразности проведения декомпрессивной фасциотомии.Материалы и методы исследования. В исследование было включено 134 пациента с глубокими межмышечными флегмонами верхней конечности, которые проходили лечение в период с 2016 по 2022 гг. в условиях отделения гнойной хирургии ГБУ РО «ГБСМП» в г. Ростове-на-Дону. В I группу (сравнения) было включено 62 пациента, во II группу (исследования) вошло 72 человека. Лечение пациентов I группы осуществлялось по известным технологиям. Во II группе лечение больных проводили по оригинальным методам, защищенными патентами РФ. Были сформированы 3 подгруппы по степени тяжести течения патологического процесса.Результаты и обсуждение. Проведенное морфологическое исследование позволило установить статистически значимые различия в морфологических изменениях в зависимости от степени тяжести (которая была зависима от показателя тканевого давления).Выводы. У больных с межмышечной флегмоной верхней конечности следует проводить мониторинг тканевого давления. При повышении тканевого давления на 10-20 мм рт. ст. от физиологической нормы декомпрессивная фасциотомия предотвращает развитие нестандартных морфологических изменений мышечной ткани, особенно при II и III степенях течения патологического процесса (при III степени этот процесс замедляется).

Флегмона, тканевое давление, компартмент-синдром, миофасциальная дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/142238587

IDR: 142238587 | УДК: 617.379.-002.3 | DOI: 10.17238/2072-3180-2023-3-75-80

Текст научной статьи Морфологические предпосылки к формированию компартмент-синдрома и обоснование декомпрессивной фасциотомии у пациентов с флегмоной верхней конечности

В доступной литературе можно встретить достаточное количество работ, которые посвящены проблеме гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей. В подавляющем большинстве случаев они рассматривают особенности антибактериальной терапии, способы дренирования раневых полостей, использование современных раневых покрытий [1, 2, 3, 4].

Основным из значимых осложнений любого гнойного воспаления мягких тканей является вероятность развития компартмент-синдрома [4]. Компартмент-синдром – это неотложное состояние, которое требует экстренного оперативного вмешательства [5]. Синдром обусловлен скоплением внутри фасциального футляра пораженного сегмента конечности патологической жидкости: кровь, гной, серозно-геморрагический выпот [6]. Наличие этих жидкостных компонентов приводит к увеличению давления (тканевой гипертензии) внутри фасциального футляра [6, 7].

Однако вопросы морфологических изменений, протекающих в анатомических образования пораженного сегмента конечности, остаются недостаточно раскрытыми, если и вовсе даже не подняты.

Цель исследования. Изучить влияние повышенного тканевого давления (компартмент-синдрома) на фасциальномышечные структуры в области развития флегмоны верхней конечности и дать обоснование целесообразности проведения декомпрессивной фасциотомии.

Материалы и методы

В исследование было включено 134 пациента (рандомизировано) с глубокими межмышечными флегмонами верхней конечности, которые проходили лечение в период с 2016 по

2022 гг. в условиях отделения гнойной хирургии ГБУ РО «ГБСМП» в г. Ростове-на-Дону. Критерии исключения в исследовании были следующие:

-

1. Наличие сопутствующей гнойной патологии костной системы верхней конечности.

-

2. Гнойно-некротические формы заболевания.

-

3. Наличие флегмоны кисти.

-

4. Больные со специфическими заболеваниями.

-

5. Больные, страдающие наркоманией.

-

6. Больные с иммунодефицитом.

Контингент исследуемых был разделен на 2 сопоставимые группы по: полу, возрасту, длительности заболевания, степени тяжести течения заболевания. В I группу (сравнения) было включено 62 пациента, во II группу (исследования) вошло 72 человека. Особенность комплекса лечебно-диагностических мероприятий в отличие от стандартных заключалась следующем: у пациентов обеих клинических групп проводилось измерение тканевого давления по оригинальной технологии (Патент РФ №2699964) [8] портативным манометром «Stryker», что позволяло достоверно определить наличие тканевой гипертензии или же компартмент-синдрома. Лечение пациентов осуществлялось в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями по хирургии, при этом лечение пациентов второй группы было дополнено оригинальными способами, среди которых: уникальный подход к лечению компартмент-синдрома (КС) путем проведения декомпрессивной фасциотомии (патент РФ №2755169) [9].

Для оценки характера и выраженности структурных изменений мышечной ткани использовали операционный материал от больных, полученный во время операции и через 5–7 суток после декомпрессивной фасциотомии. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином-эозином по Ван-Гизону и по Маллори на мышечные и коллагеновые волокна.

Статистическая обработка количественных результатов проводилась с использованием программы SPSS Statistics 10 IBM (США) с вычислением критериев Манна-Уитни, Вилкоксона. Статистически значимыми считали различия показателей при р<0,05.

Результаты

Было зафиксировано, что при I степени по индивидуально шкале оценки течения патологического процесса (ТД до 20 мм рт.ст.), большая часть мышечных волокон были неравномерно отечны. Встречались мышечные пучки, у которых не определялась поперечнополосатая исчерченность, ядра их были смещены по направлению к периферии. Межпучковая соединительная ткань имела разрыхленную структуру, с некоторым скоплением нейтрофилов. Наблюдалось сужение артериол и расширение венул.

У исследуемых со II степенью тяжести течения патологического процесса (тканевое давление от 20 до 30 мм рт. ст.) диаметр

Таблица 1

Параметры компонентов гемомикроциркуляторного русла мышц верхней конечности при тканевой гипертензии и после декомпрессивной фасциотомии

Table 1

Parameters of the components of the hemomicrocirculatory bed of the muscles of the upper limb in tissue hypertension and after decompressive fasciotomy

большинства мышечных волокон увеличен в 1,5 раза в сравнении с I степенью. Отмечена распространенность отека интерстиция и изменения тинкториальных свойств вышечных волокон. Сохранялось полнокровие венулярного звена на фоне суженного, а порой и фрагментированного, артериолярного русла.

При III степени патологического процесса (тканевое давление >30 мм рт. ст.) фиксирован стремительный рост диаметра мышечных волокон (2,5 раза) по сравнению со II степенью. Большинство мышечных волокон утратили поперечнополосатую исчерченность, за счет разволокнения миофибрилл. Отмечено появление волокон с признаками контрактур. Наблюдалось скопление макрофагов и лимфоцитов в межмышечной соединительной ткани. Встречались очаги кровоизлияния. Сохранялось полнокровие венулярного и фрагментация артериального звена на фоне снижения плотности сосудистой сети гемомикроциркуляторного русла (табл. 1).

|

Параметры Options |

Степень по бальной шкале Degree on a point scale |

Декомпрессивная фасциотомия Decompressive fasciotomy |

|||||

|

Физиологическая норма Physiological norm |

I |

II |

III |

I |

II |

III |

|

|

Диаметр артериол (ДА) Arteriole diameter (AD) |

32,06±1,12 |

20,06±0,25 |

18,34±0,92 |

13,07±0,02 |

31,4±0,63 |

29,14±0,04 |

26,12±0,14 |

|

Диаметр венул (ДВ) Venule diameter (VD) |

45,44±1,1 |

68,13±0,05 |

70,52±1,12 |

78,43±1,09 |

48,11±0,52 |

58,21±0,06 |

50,16±0,32 |

|

Плотность сосудистой сети (%) (ПСС) Vascular Density (%) (VD) |

9,66±0,07 |

4,61±0,08 |

4,12±0,23 |

3,64±0,19 |

1,42±0,01 |

9,12±0,31 |

9,05±0,24 |

|

Объем крови в микрососудах (в мм3) Volume of blood in microvessels (in mm3) |

0,0966±0,0007 |

1,305±0,0007 |

1,13±0,0006 |

1,5231±0,002 |

0,1002±0,0003 |

0,1052±0,0004 |

0,1094±0,0008 |

|

Коэфициент притока крови в микрососуды (Ка) Coefficient of blood flow into microvessels (Ca) |

3,33±0,04 |

3,85± 0,06 |

4,16±0,09 |

5,32±0,03 |

3,4±0,09 |

3,3±0,05 |

3,25±0,04 |

|

Коэфициент оттока крови из микрососудов (Кv) The coefficient of outflow of blood from microvessels (Cv) |

7,49±0,07 |

3,11±0,23 |

2,84±0,21 |

2,16±0,85 |

6,48±0,13 |

6,48±0,13 |

5,92±0,01 |

|

Примечание Note |

р<0,05 при сравнении исследуемых показателей p<0.05 when comparing the studied indicators |

||||||

Таким образом, при развитии глубокой межмышечной флегмоны отмечаются изменения в гемомикроциркулятор-ном звене сосудистого русла, сужение артериол и расширение венул, снижение плотности сосудистой сети. Данный процесс зависит от степени тяжести течения заболевания и величины тканевого давления. Изменения в гемомикроциркуляторном русле – выпотевание крови в прослойки межмышечной соединительной ткани. В компартментах повышается уровень тканевого давления, и развивается тканевая гипертензия. На ее фоне происходят дегенеративно-деструктивные процессы в мышечных пучках.

После выполненной по показаниям декомпрессивной фас-циотомии мышц, у которых отмечена тканевая гипертензия (ТД выше 20 мм рт. ст.), выявлена следующая гистологическая картина. У пациентов с I степенью тяжести после фасциотомии к наступлению III фазы течения раневого процесса, в отдельных мышечных волокнах наблюдается набухание и миофасциальный отек эндотелия. Изменений тинкториальных свойств не зафиксировано. Поперечнополосатая исчерченность сохранена. В прослойках соединительной ткани зафиксированы незначительные скопления нейтрофилов. Параметры гемомикроциркуляторного русла в пределах физиологической нормы (табл. 1).

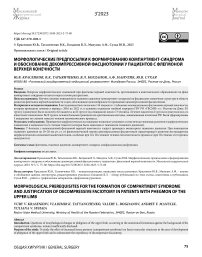

В подгруппе больных с II степенью по бальной шкале после хирургического лечения и декомпрессивной фасциотомии еще фиксируются признаки дегенерации отдельных мышечных волокон, но они незначительны. В отдельных пучках сохранены признаки ослабления поперечнополосатой исчерченности (рис. 1). Артериолярное звено приближалось к физиологической норме. Венулярное звено еще сохраняло полнокровие.

Рис. 1. Мышечная ткань. Б-й П., 42 лет, (II степень по шкале). Операция: вскрытие и дренирование флегмоны, декомпрессивная фасциотомия. Окраска Ван Гизон, ув. х 200

Fig. 1. Muscle tissue. Patient P., 42 years old, (II degree on the scale). Operation: opening and drainage of phlegmon, decompressive fasciotomy. Coloring Van Gieson, uv. x 200

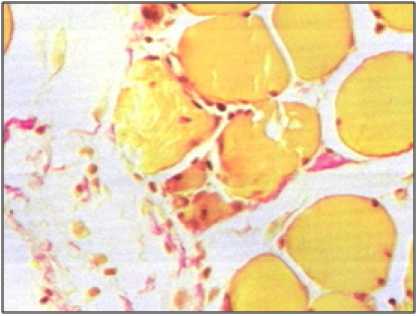

На препаратах мышечных пучков у больных с III степенью тяжести течения патологического процесса после операции и выполненной по показаниям декомпрессивной фасциотомии, в отдельных мышечных пучках еще встречались следы контрактуры мышечного волокна с изменением его тинкториальных свойств. На этом фоне выявлялись очаги регенерации мышечной ткани. Сохранялась отечность ее перемизия и эндомизия. Выявлялись участки, на которых диструктивные мышечные волокна замещались соединительной тканью (рис. 2).

Рис. 2. Мышечная ткань. Б-й К., 36 лет, (III степень по шкале). Операция: вскрытие и дренирование флегмоны, декомпрессивная фасциотомия. Окраска Ван Гизон, ув. х 200

Fig. 2. Muscle tissue. Patient K., 36 years old, (III degree on the scale). Operation: opening and drainage of phlegmon, decompressive fasciotomy. Coloring Van Gieson, uv. x 200

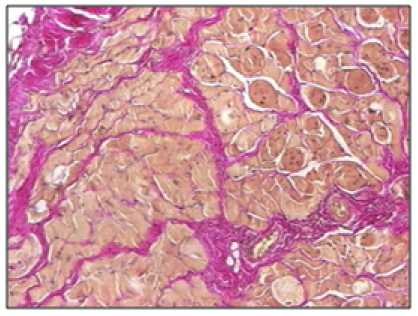

В гемомикроциркуляторном отделе сосудистого русла, на фоне слабо выраженной фрагментации его артериолярного звена, еще сохранялось полнокровие венулярных сосудов (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент гемомикроциркуляторного русла мышечного пучка плечелучевой мышцы. Б-й С., 53 лет, (III степень по шкале). Операция: вскрытие и дренирование флегмоны, декомпрессивная фасциотомия. Окраска по В.К. Татьянченко. Ув. х 40

Fig. 3. Fragment of the hemomicrocirculatory bed of the muscle bundle of the brachioradialis muscle. Patient S., 53 years old, (III degree on the scale). Operation: opening and drainage of phlegmon, decompressive fasciotomy. Coloring according to V.K. Tatyanchenko. SW. x 40

На фоне повышения давления внутри фасциального ком-партмента пораженного сегмента конечности происходят дегенеративно-деструктивные изменения в мышечной ткани, которые коррелируют с уровнем тканевой гипертензии внутри компартмента. Выполненная по показания декомпрессивная фасциотомия при II и III степенях развития патологического процесса полностью не исключает морфологический компонент тканевой гипертензии. Однако существенно снижает риск серьезных послеоперационных осложнений и, прежде всего, формирование хронических болевых триггерных зон.

Выводы

Основываясь на полученных результатах, можно заключить – у больных с межмышечной флегмоной верхней конечности следует проводить мониторинг тканевого давления. При его повышении на 10–20 мм рт. ст. от физиологической нормы декомпрессивная фасциотомия предотвращает развитие нестандартных морфологических изменений мышечной ткани, особенно при II и III степенях течения патологического процесса (при III степени этот процесс замедляется). Это требует проведения реабилитационного этапа по профилактике болевых триггерных зон в послеоперационном периоде по разработанной нами технологии (Патент РФ № 2695367) [10].

Список литературы Морфологические предпосылки к формированию компартмент-синдрома и обоснование декомпрессивной фасциотомии у пациентов с флегмоной верхней конечности

- Аль-Канани Э. С., Гостищев В. К., Ярош А. Л., Карпачев А. А., Солошенко А. В., Жарко С. В., Линник, М. С. Лечение гнойной инфекции мягких тканей: от истории к настоящему (литературный обзор). Актуальные проблемы медицины, 2020. № 43(1). С. 155–164.

- Кузьмичев А. С., Богатиков А. А., Добрецов К. Г., Зайцева И. В. Применение наночастиц в лечении гнойных ран. Российские биомедицинские исследования, 2022. № 7(3). С. 36–42.

- Муромцева Е. В., Сергацкий К. И., Никольский В. И., Шабров А. В., Мухамед А., Захаров А. Д. Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки, 2022. № 3(63). С. 93–109. https://doi.org/10.21685/2072-3032-2022-3-9

- Rubinstein A. J., Ahmed I. H., Vosbikian M. M. Hand compartment syndrome. Hand clinics, 2018, № 1 (34), pp. 41–52. https://doi.org/10.1016/j.hcl.2017.09.005

- Mehta V., Chowdhary V., Lin C., Jbara M., & Hanna, S. Compartment syndrome of the hand: a case report and review of literature. Radiology Case Reports, 2018, № 13(1), pp. 212–215. https://doi.org/10.1016/j.radcr.2017.11.002

- Maniar R., Hussain A., Rehman M. A., & Reissis N. Unusual presentation of acute compartment syndrome of the forearm and hand. BMJ Case Reports CP., 2020, № 13(9), рр. e235980. http://dx.doi.org/10.1136/bcr-2020-235980

- Эдилов А. В., Татьянченко В. К., Богданов В. Л., Сухая Ю. В. Интенсификация комплексного лечения больных с флегмоной стопы. Ульяновский медико-биологический журнал, 2019. № 3. С. 28–33. https://doi.org/10.34014/2227-1848-2019-3-28-33

- Бякова Е. Н., Красенков Ю. В., Татьянченко В. К., Сухая Ю. В., Эдилов А. В. Способ диагностики межмышечной флегмоны конечности. Патент на изобретение 2019. № 2699964. Заявл. 2018144127, 2018-12-12 Публ. 2019-09-11. Бюл. № 26

- Красенков Ю. В., Татьянченко В. К., Давыденко А. В., Ткачев А. В., Терехов М. Ю. Способ лечения острого тканевого гипертензионного синдрома при сочетанной межмышечной флегмоне верхней конечности. Патент на изобретение 2021. № 2755169. Заявл. 18.03.2021. Публ. 13.09.2021. Бюл. № 26

- Красенков Ю.В., Татьянченко В.К., Волошин Р.Н., Богданов В.Л., Бякова Е.Н. Способ профилактики тканевого гипертензионного синдрома при лечении флегмон мягких тканей в послеоперационном периоде. Патент РФ 2019. № 2695367. Заявка: 2019101237, 14.01.2019. Публ. 23.07.2019. Бюл. № 21.