Морфологические свойства подводных почв речных дельт

Автор: Ткаченко А.Н., Козачук М.Н., Ткаченко О.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 99, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования морфологических свойств подводных почв в дельтах Волги, Дона и Кубани. Работа основана на полевых описаниях кернов подводных почв, встречающихся в дельтах. Выделены генетические горизонты, изучены их основные свойства (рН, Eh, электропроводность, гранулометрический состав, содержание органического углерода) и описаны основные типы почв, формирующиеся в различных условиях осадконакопления и под разными типами водной растительности. Название горизонтов и типов почв проведено с учетом предложенной ранее классификацией подводных почв (акваземов) дельты Волги. Изучено многообразие подводных почв трех дельт, проведено сравнение свойств одинаковых типов почв, формирующихся в различных дельтах. Описаны особенности формирования подводных почв; обсуждается отличие факторов подводного и наземного почвообразования. Показано, что количество встречающихся типов почв зависит от разнообразия формирующихся типов аквальных ландшафтов и контрастности условий миграции и аккумуляции вещества. Обсуждаются необходимые условия для формирования подводных почв и возможность отнесения донных отложений к почвенным образованиям. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости изучения донных осадков с почвоподобным профилем с позиции почвоведения и включении акваземов в современную классификацию почв России.

Почвоподобный профиль, акваземы, донные отложения, дельты рек

Короткий адрес: https://sciup.org/143168557

IDR: 143168557 | УДК: 631.445.9 | DOI: 10.19047/0136-1694-2019-99-62-75

Текст научной статьи Морфологические свойства подводных почв речных дельт

Вопрос об отнесении подводных осадков водоемов к почвам рассматривается, начиная с работ В. Кубиены (Kubiena, 1953) и Р. Брюера (Brewer, 1964) . В более поздних работах донные осадки с почвоподобным профилем исследователи все чаще относят к почвенным образованиям (Stolt et al., 2011; Ивлев, Нестерова, 2004; Buurman, 1975 и др.). Предложены разные термины для обозначения подводных почв (субаквальные почвы (Глазовская, 1972) , аквапочвы (Ивлев, 2005) и т. д.), разработана геохимическая классификации подводных илов (Батоян, 1983) и классификация подводных почв шельфовой зоны океана (Полохин, 2010) . Включены подводные почвы в современные национальные (американскую (Soil Taxonomy), немецкую (1975 г.) и международную (WRB)) почвенные классификации. Предложено внесение отдела акваземов в современную классификацию почв России (Tkachenko et al., 2016; Касимов и др., 2016) . Вместе с тем отсутствие унифицированного подхода в изучении подводных почв и продолжающиеся споры относительно границы между донными осадками и подводными почвами ставят вопрос о детальном изучении их морфологических и физико-химических свойств, а также разработке более полной классификации подводных почв.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Работа основана на материалах полевых исследований по изучению подводных почв речных дельт. В ходе экспедиций в августе – сентябре 2018 г. изучены формирующиеся в дельтах Волги, Дона и Кубани почвы на участках с различными условиями осадконакопления и миграции вещества (протоки, ерики, гирла, култуки, лиманы, открытые участки взморья) и под разными типами водной растительности. Проведение исследований одновременно в трех дельтах в условиях летне-осенней межени, изучение основных встречающихся типов аквальных ландшафтов позволили получить данные о формирующихся типах почв и сравнить встречающиеся почвы между собой. Полученные результаты дополнили проведенные ранее исследования подводных почв дельты Волги (Касимов и др., 2016) .

Особенность изучения подводных почв связана с их положением под слоем воды и техническими трудностями извлечения и описания почвенных образцов. В наших исследованиях использовался бур голландской компании Eijkelkamp (рис. 1), который позволяет получить керн донных осадков ненарушенного строения мощностью 50 см. В ходе полевых работ проведено описание встречающихся в дельтах типов подводных почв, выделены генетические горизонты, измерены показатели рH, Eh, электропроводности для водной толщи и самих горизонтов. В лабораторных условиях определен гранулометрический состав (методом лазерной гранулометрии) и содержание органического углерода (по методу Тюрина) в почвах.

Рис. 1. Извлечение профиля подводных почв с помощью бура Eijkelkamp для отбора проб донных грунтов ненарушенного строения.

Fig. 1. Extraction of the profile of underwater soil using Eijkelkamp drill designed for sampling bottom sediment with undisturbed structure.

Названия почвенных горизонтов, типов и подтипов почв дано в соответствии с предложенной ранее классификацией подводных почв дельты Волги (Tkachenko et al., 2016; Касимов и др., 2016), основанной на подходах Классификации и диагностики почв России (2004). В качестве названия подводных почв используется термин “акваземы”, горизонты подводных почв названы с использованием приставки “аква” и буквенного обозначения AQ, отражающей общие для всех горизонтов свойства, связанные с подводным положением почв – отрицательные значения окислительно-восстановительного потенциала, преобладание сизых тонов в окраске, высокое содержание илистой фракции за счет поступления тонкодисперсного вещества с речным стоком. Диагностическим горизонтом таких почв служит акваглеевый горизонт (AQG) – однородный, заиленный, сизого цвета, который в нижней части профиля постепенно переходит в менее оглеенный горизонт материнской породы (AQC). Верхняя часть профиля, в зависимости от наличия водной растительности и гидродинамических условий потока, представлена органогенными (аквагумусовыми (AQA), акваторфяными (AQT) горизонтами со слабым накоплением гумуса (AQ)) или глеево-окисленными (AQOX, AQox) горизонтами. Комбинации горизонтов дают основания для выделения типов акваземов. Ослабление процессов гумусонакопления и окисления, различие в гранулометрическом составе и содержании гумуса определяют выделение более низких уровней акваземов. Для обозначения дополнительных процессов, наличия включений и новообразований используются индексы в названии горизонта (s – наличие включений ракушек; h – затеки гумуса, большое количество неразложившейся органики; Н2S – развитие сульфидогене-за и т. д). Мощность подводных почв ограничена в нашем случае длинной керна при бурении (50 см). Очевидно, что под зарослями водной растительности мощность акваземов может быть значительно больше. Следует отметить, что в формировании профиля подводных почв, особенно их верхних горизонтов, большое значение имеет привнос материала с речным стоком. В некоторых случаях верхние горизонты представляют собой слабо преобразованный аллювиальный нанос. Кроме того, на участках с высокими скоростями течения развиты процессы смыва верхних горизонтов почв, а на некоторых участках рек (стрежень, перекаты и т. д.) из-за высоких скоростей течения подводные почвы не успевают сформироваться, в таких случаях следует говорить не о почвах, а о донных отложениях или речных наносах.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

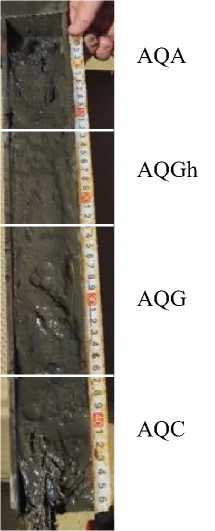

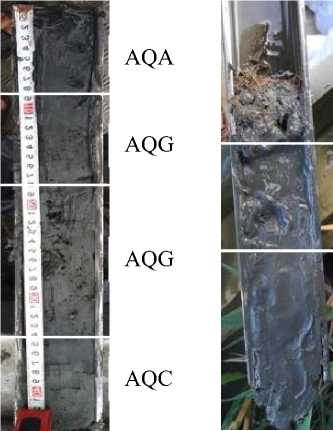

В результате исследований в дельтах Волги, Дона и Кубани выделены три основных типа акваземов, которые встречаются в каждой дельте и, вероятно, представлены в других водных объектах. Основным типом акваземов, чаще других встречающимся в дельтах, являются акваземы типичные (рис. 2). Они развиты повсеместно по берегам проток и ериков, а также в устьях проток при условии невысоких скоростей течения, небольших глубин и развития водной растительности. Верхние горизонты акваземов типичных представлены сизовато-темно-серыми глеевыми алевритовыми или глинисто-алевритовыми илами с большим количеством растительных остатков (AQA или AQ). Вниз по профилю они сменяются глеевыми глинистыми или глинисто-алевритовыми илами с темными гумусовыми пятнами по ходам корней и редкими растительными остатками (AQG). Мощность органогенных горизонтов может достигать 20–30 см. Содержание гумуса имеет аккумулятивный тип распределения по профилю, в верхних горизонтах может достигать 1–2 %. Значения окислительновосстановительного потенциала верхних горизонтов отрицательные (-100 – -140 мВ) и, как правило, уменьшаются с глубиной.

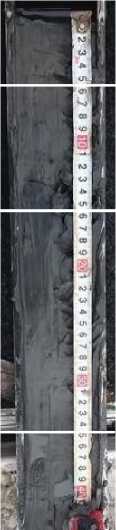

При условии активного перемешивания водной толщи и отсутствия закрепленных видов водной растительности формируются акваземы окисленные (рис. 3). Верхние горизонты представлены глеево-окисленными горизонтами, которые отличаются от органогенных горизонтов акваземов типичных светлой (преимущественно желтоватой или буроватой) окраской, более легким гранулометрическим (песчано-алевритовым или алевритовым) составом и высокими значениями окислительно-восстановительного потенциала (-61 – -30 мВ). Окисленные горизонты подводных почв отличаются от аллювиальных наносов рек более высоким содержанием органического вещества и более тяжелым гранулометрическим составом. В некоторых случаях морфологически горизонт слабо отличается от нижележащих горизонтов и его выделение основано на значениях окислительно-восстановительного потенциала. Ниже расположены акваглеевый горизонт и горизонт материнской породы. В зависимости от скорости течения, рельефа дна и степени развития растительности профиль может быть более или менее прогумусирован, а гранулометрический состав верхних горизонтов – более или менее опесчанен. Содержание гумуса в верхнем горизонте редко достигает 1 %, уменьшаясь вниз по профилю.

А

AQA

AQA

AQG

AQC

Б

AQA

AQG

AQC

В

Рис. 2. Профиль аквазема типичного в дельте Волги (А), дельте Дона (Б) и дельте Кубани (В).

Fig. 2. Profile of typical aquazem in the Volga delta (A), the Don delta (Б) and the Kuban delta (В).

AQOX

AQG

AQC

А Б В

Рис. 3. Профиль аквазема окисленного в дельте Волги (А), дельте Дона (Б) и дельте Кубани (В).

Fig. 3. Profile of oxidated aquazem in the Volga delta (A), the Don delta (Б) and the Kuban delta (В).

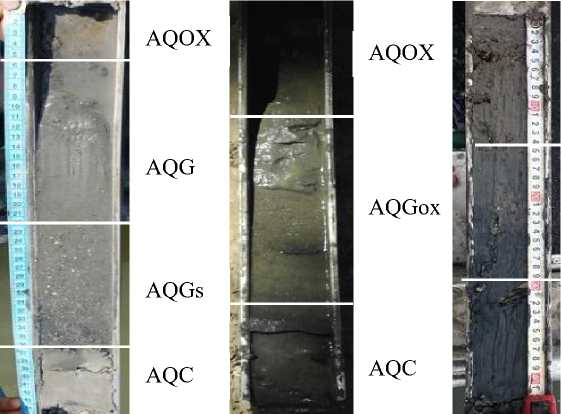

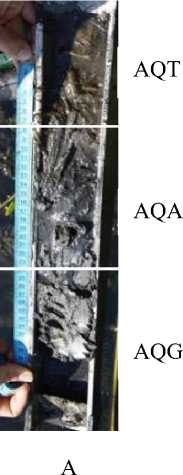

При ослаблении силы потока и развитии водной растительности создаются благоприятные условия для накопления органического вещества и формируются мощные, богатые гумусом аква-земы органогенные (рис. 4), которые, в зависимости от типа водной растительности и степени разложения органических остатков, могут быть представлены подтипами акваземов гумусовых или торфяных. Наиболее благоприятные условия для накопления органики создаются при наличии укореняющихся макрофитов с мягкими листьями, такими, например, как лотос орехоносный ( Nelumbo nucifera ). Под лотосными полями развиты мощные глинистые темно-серые почвы с содержанием гумуса до 3–5 %.

AQT

AQG

AQC

Б В

Рис. 4. Профиль акваземов органогенных в дельте Волги (А), дельте Дона (Б) и дельте Кубани (В).

Fig. 4. Profile of organogenic aquazem in the Volga delta (A), the Don delta (Б) and the Kuban delta (В).

Среди дельт наиболее высоким содержанием гумуса отличаются подводные почвы дельты Волги. Большие площади отме-лого устьевого взморья с небольшими глубинами, невысокой скоростью течения и значительными площадями лотосных полей способствуют формированию в этой зоне дельты мощных аквазе-мов гумусовых (содержание гумуса в верхних горизонтах до 5 %). Высоким содержанием гумуса (до 3.5 %) характеризуются и почвы лиманов под лотосными полями в дельте Кубани. В дельте Дона высокими содержаниями гумуса отличаются почвы под зарослями тростника – в верхних горизонтах присутствует значительное количество неразложившейся органики (стебли, листья, корни тростника), а содержание гумуса достигает 4 %. В редких случаях, при условии поступления высокоминерализированных морских вод и застоя воды, в нижней части профиля идут процессы суль-фатогенеза, и может наблюдаться запах сероводорода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводные почвы, как и почвы суши, формируются под действием факторов почвообразования, которые в связи с подводным положением несколько видоизменяются. Основное влияние оказывают процессы переноса и аккумуляции вещества с речным стоком, нивелирующие остальные потенциальные различия условий осадконакопления. Водный фактор приводит к значительно меньшему разнообразию подводных почв, в сравнении с педораз-нообразием почв суши. Вторым важным фактором является обилие и состав водной растительности. Наличие зарослей макрофитов способствует поступлению органических веществ с опадом, а также усиливает процессы осаждения обогащенных органикой тонкодисперсных взвешенных частиц, переносимых водным потоком. Фактор рельефа проявляется в усилении процессов осадконакопления в ямах, затонах и ухвостьях островов. Климатический фактор, очевидно, не оказывает значительного воздействия на формирование подводных почв.

Разнообразие встречающихся типов и подтипов почв, а также различия выявленных типов акваземов в разных дельтах связаны с особенностями формирования дельтовых ландшафтов.

Большие площади устьевой области Волги, мелководность устьевого взморья и сложная история развития территории приводят к наибольшему многообразию встречающихся типов подводных почв. Помимо описанных выше, в дельте Волги можно выделить еще как минимум два типа акваземов: акваземы слоистые и аквземы литогенные (Касимов и др., 2016) . Разнообразие встречающихся аквальных ландшафтов, контрастные условия миграции вещества в дельте, култочной зоне и на открытом устьевом взморье приводят к формированию большого количества типов и подтипов акваземов, отличающихся по гранулометрическому составу и степени проявления почвенных процессов.

Более однородные условия дельты Кубани приводят к отсутствию разнообразия встречающихся подводных почв. Большие глубины и высокие скорости течения не способствуют взмучиванию донных отложений и активному проявлению процессов окисления верхних горизонтов, поэтому акваземы окисленные встречаются здесь гораздо реже, а основным типом подводных почв являются акваземы типичные, отличающиеся наиболее восстановительными условиями среди всех изученных дельт. Значения ОВП верхних горизонтов акваземов типичных составляют -120 – -140 мВ, уменьшаясь до -140 – -160 мВ в нижней части профиля. Другой отличительной особенностью подводных почв дельты Кубани является их повышенная в сравнении с другими дельтами щелочность, связанная с высокой минерализацией вод реки Кубань. Средние значения рН верхних горизонтов составляют 7.9– 8.0; в нижних горизонтах могут достигать 8.6–8.8 (в дельте Дона и дельте Волги средние значения рН верхних горизонтов подводных почв составляют 6.4–6.9 и 7.1–7.4 соответственно).

Особенности гидрологического режима дельты Дона (в первую очередь наличие сгонно-нагонных явлений) обуславливают значительное развитие акваземов окисленных в дельте и специфику их свойств. Большинство изученных почв дельты Дона в период наших исследований имели в верхней части профиля маломощный светлый окисленный горизонт, отличающийся высокими значениями окислительно-восстановительного потенциала (60 – -90 мВ). Ниже таких горизонтов зачастую располагается профиль аквазема типичного, а содержание гумуса в средней части профиля было выше, чем в верхнем горизонте. Отсутствие буферной зоны (култучная зона в дельте Волги, полоса лиманов в дельте Кубани) приводит к развитию сгонно-нагонных явлений и периодическому смыву-намыву верхних горизонтов подводных почв, что проявляется в формировании перекрытых профилей подводных почв по аналогии с погребенными почвами суши.

Несмотря на особенности подводных почв, формирующихся в каждой из изученных дельт, строение профиля и морфологические свойства горизонтов позволяют однозначно относить исследованные подводные почвы к тому или иному типу акваземов. Это подтверждает возможность отнесения донных осадков с почвоподобным профилем к почвенным телам, необходимость их иссле- дования с позиций почвоведения и более детальной разработки классификации подводных почв.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Полевые исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-05-80094, камеральная обработка материалов – при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00354.

Список литературы Морфологические свойства подводных почв речных дельт

- Батоян В.В. Особенности геохимического профиля подводных почв в водоемах с нейтральной реакцией // Вестн. МГУ. Сер. геогр. 1983. № 3. С. 79-86.

- Глазовская М.А. Почвы мира. М.: Изд-во МГУ, 1972. Ч. 1. 231 с.

- Ивлев А.М., Нестерова О.В. К вопросу об изучении аквапочв // Вестник ДВО РАН. 2004. № 4. С. 47-51.

- Ивлев А.М. Избранное. Вопросы теории и методологии почвоведения. Владивосток, 2005. 147 с.

- Касимов Н.С., Касатенкова М.С., Ткаченко А.Н., Лычагин М.Ю., Крооненберг С.Б. Геохимия лагунно-маршевых и дельтовых ландшафтов Прикаспия. М.: Лига-Вент, 2016. 244 с.

- Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Полохин О.В. К вопросу о классификации подводных почв // Современные почвенные классификации и проблемы их региональной адаптации. Материалы всероссийской научной конференции. Владивосток. 2010. С. 58-60.

- Brewer R. Fabric and Mineral Analysis of Soils. Wiley and Sons. New York. 1964. 470 pp.

- Buurman P. Submarine soil formation changing fossil terrestric soils // Soil Science. 1975. Vol. 119. P. 24-27.

- Kubiena, W.-L. The soils of Europe. Thomas Murby & Co. London. 1953. 314 p.

- Stolt M., Bradley M., Icchetti G., Shumchenia E., Guarinello M., King G., Boothroyd J., Oakley B., Thornber C., and August P. Mapping shallow coastal ecosystems: a case study of a Rhode Island lagoon // Journal of Coastal Research. 2011. Vol. 27. No. 6A. P. 1-15.

- Tkachenko A.N., Gerasimova M.I., Lychagin M.Yu., Kasimov N.S., Kroonenberg S.B. Bottom sediments in deltaic shallow-water areas - are they soils? // Geography Environment Sustainability. 2016. Vol. 1. P. 39-52.