Морфологический анализ скорлупы яиц страуса из плейстоценовых и голоценовых местонахождений Монголии

Автор: Клементьев А.М., Долгушин И.Д., Рыбин Е.П., Базаргур Д., Цэрэндагва Я., Болорбат Ц., Гунчинсурэн Б., Олсен дЖ.У., Хаценович А.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Изготовление бусин из скорлупы яиц страуса возникает достаточно рано в регионах, где он обитал. В Центральной Азии украшения этого типа появляются вместе с носителями культуры пластинчатого начального верхнего палеолита, около 45000 некал. л.н. или несколько ранее. На территории этого региона фиксируются бусины и подвески из этого сырья вплоть до среднего голоцена, при этом технология их изготовления менялась. И хотя находки бусин и фрагментов скорлупы встречаются часто на археологических местонахождениях, кости скелета этого представителя орнитофауны аридных зон единичны. Таксономические определения базируются на анализе скорлупы, причем в большинстве своем - на вариабельности ее толщины. В данном исследовании мы представляем результаты одного из методов, разработанных для определения таксономии - анализ рисунка пор на скорлупе. Метод был применен к материалам, происходящим с территории Монголии, от бассейна среднего течения Селенги до пустыни Гоби. Образцы бусин и скорлупы были обнаружены на археологических местонахождениях в культурных слоях от начального верхнего палеолита до раннего голоцена. Обнаруженная экспонированная скорлупа была использована для проведения экспериментов - изготовления бусин из ископаемой (страусиной) и свежей (эму) скорлупы для установления характера следов, возникающих на поверхности при сверлении и шлифовке. Для сравнения рисунка пор рассматривается бусина из скорлупы S. camelus australis, времени этнографической современности Намибии. Анализ скорлупы проводится с целью определения вида страуса, который сосуществовал с человеком в плейстоцене на территории восточной Центральной Азии. Исследование также направлено на выявление случаев использования ископаемой скорлупы древним человеком.

Центральная азия, палеоорнитология, палеолит, страус, struthio anderssoni, анализ рисунка пор, бусины

Короткий адрес: https://sciup.org/145146128

IDR: 145146128 | УДК: 562/569 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0134-0141

Текст научной статьи Морфологический анализ скорлупы яиц страуса из плейстоценовых и голоценовых местонахождений Монголии

Страус играл значительную роль в жизни людей каменного века. Разнообразие видов страусов и широта ареала обуславливали их возможное взаимодействие с человеком. Один из его наиболее ярких аспектов – использование последним скорлупы страусиных яиц в хозяйственной и неутилитарной деятельности. Особенностью страусиной скорлупы является ее толщина, достигающая у некоторых видов 6 мм (у современного Struthio camelus ). Толщина и крепость скорлупы позволяют использовать ее как контейнер для хранения и переноса жидкостей и сыпучих материалов. Такое использование зафиксировано по этнографическим данным из Африки и Австралии [Janz, Elston, Burr, 2009], а также и по археологическим находкам, таким как декорированные сосуды из грота Дипклуф (Южная Африка), датированным ок. 60 тыс. л.н. [Texier et al., 2010]. Не менее важна и легкость скорлупы в обработке – она мягче большинства поделочных камней. Благодаря этому скорлупа страусиных яиц может быть легко использована для создания предметов искусства, в первую очередь бусин.

Бусины из скорлупы страуса найдены во многих регионах мира [Werner, Miller, 2018; Miller, 2019]. В Южной Сибири и Центральной Азии они служат маркером верхнепалеолитической культуры, фиксируются в слоях, датируемых начальным верхним палеолитом, на территориях от Алтая до Северного Китая, в том числе в Забайкалье, Монголии [Хаценович и др., 2017; Зоткина, Павленок, Ташак, 2018; Shunkov et al., 2020; Wei et al., 2017; Yang et al., 2018; Ташак, 2002].

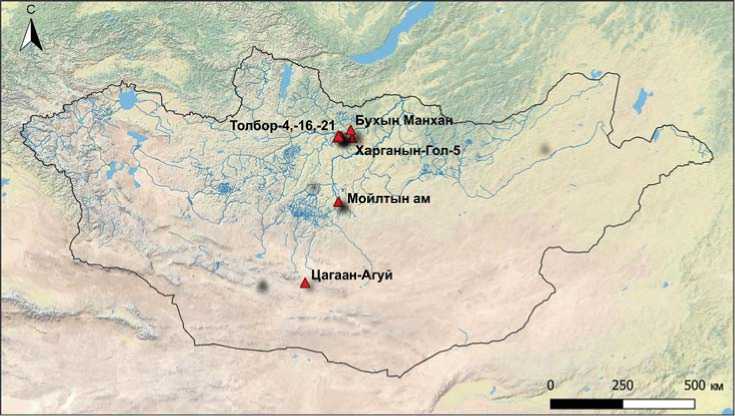

В Монголии бусины из скорлупы страусиных яиц известны как плейстоценового, так и раннеголоценового времени и найдены на целом ряде памятников, таких как Толбор-21, Толбор-4, Тол-бор-16, Доролж-1, Харганын-Гол-5 в северной Монголии, Мойлтын ам в центральной части страны, грот Чихэн-Агуй и большое количество памятников с экспонированным материалом, включая Шабарак-Усу, в пустыне Гоби [Хаценович и др., 2017; Janz, Feathers, Burr, 2015]. Также достаточно частыми являются находки фрагментов необработанной скорлупы страусиных яиц (Бухын-Манхан, Толбор-4, Толбор-15, Толбор-21, Мойлтын ам, пещера Цагаан-Агуй).

Хотя в голоцене страусы Азии вымерли и сохранились лишь в Африке ( Struthio camelus australis в Южной Африке, masaicus в Восточной, camelus в Северной и отдельный вид Struthio molybdophanes в крайней восточной части континента), в древности там обитал целый ряд их видов. В миоцене их разнообразие было высочайшим [Михайлов, Курочкин, 1988].

Древнейшие находки страусиной скорлупы в Евразии к востоку от Средиземноморья относятся к позднему миоцену и были сделаны в Западной Монголии [Devyatkin, 1994] на местонахождении Ошин-Боро-Удзур-Ула (Өөшийн Бор Үзүүр уул). В Гоби присутствуют экспонированные находки фрагментов скорлупы, которые, с высокой долей вероятности, относятся к миоценовому времени, а также инситные фрагменты, подобные известным из миоцена Средиземноморья и Северной Африки, но не имеющие аналогов в позднейших комплексах Монголии [Mikhailov, Zelenkov, 2020]. Анализ пор позволил отне сти эти фрагменты к виду Struthio oshinensis. Ближайший фрагмент с аналогичным рисунком пор найден в пещере Джунаракская Свита в Кыргызстане, но его возраст не установлен [Там же].

Большое число миоценовых фрагментов скорлупы яиц страуса, найденных в Монголии, принадлежит виду Struthio dzabkhanesis. Американской экспедицией в Монголии в 1928–1930 гг. на памятниках Шабарак Усу и Кэмп-Маргетс были найдены фрагменты скорлупы Struthio wimani, обитавшего также в Восточном Китае [Lowe, 1931]. Очень схожие фрагменты описаны также во Внутренней Монголии (на позднемиоценовом местонахождении Боагедавула и, плохо сохранившиеся, на памятнике Гашуньиньадегэ [Wang, Hu, Wang, 2011]).

Для того, чтобы выяснить, действительно ли человек взаимодействовал лишь с одним видом страуса, мы изучаем скорлупу и изделия из нее с разных памятников Монголии. Анализ пор на скорлупе позволит установить видовую принадлежность страусов и, основываясь на палеонтологических данных, понять, были ли они современниками древнего человека в Монголии.

Методы и материалы

В связи с недавней обобщающей работой, включающей ревизию остатков скорлупы яиц страусов [Mikhailov, Zelenkov, 2020] и отсутствием скелетного материала по позднеплейстоценовым страусам Монголии систематическое положение этих страусов должно рассматриваться в составе оови-да Struthiolitus anderssoni. Для того, чтобы идентифицировать систематическую принадлежность скорлупы, мы использовали параметр толщины скорлуп (бусин) и снимки поверхности на Микро- скопе Zeiss/CL 9000 LED + Axiocam 208 color Zeiss (на базе лаборатории PaleoData, ЦКП «Геохронология кайнозоя», Новосибирск), при ×0.63, ×1.0, ×1.6 и ×2.0 кратном увеличении. При таком увеличении становятся видны поры и их группы, которые используются для описания и диагностики ископаемой скорлупы яиц палеогнатных раттид [Там же, рис. 1]. Принимая во внимание форму яиц плейстоценовых страусов, не отличающуюся от современных, мы можем с уверенностью говорить о том, что для изготовления бусин могли использоваться как приэкваториальные, так и околополюсные фрагменты скорлупы. В связи с первым опытом морфосистематического исследования бусин, нужно принимать во внимание: 1) частичное или полное уничтожение внешнего слоя скорлуп; 2) малую наблюдаемую площадь, несущую поры; 3) возможное использование ископаемого материала, в т.ч. доплейстоценового. Все бусины происходят из разновременных слоев палеолитических памятников долин рек Селенга и Орхон: Толбор-21, слои 3В и 4 (45–35 тыс. тыс. л.н.), Толбор-4, слой 3 (15 тыс. л.н.), Харганын-Гол-5, слой 3 (13 тыс. л.н.), Мойлтын ам, слой 5 (40–32 тыс. л.н.). Для верификации полученных данных была также использована бусина, изготовленная из скорлупы современного страуса из Намибии. Кроме бусин, была также изучена скорлупа яиц ископаемого страуса, найденная в мелких обломках в долинах рек Селенги и Орхона и экспериментальные образцы бусин из нее, а также фрагмент скорлупы из слоя 3 раскопа 2021/1 пещеры Цагаан-Агуй (рис. 1). В связи с очень ограниченной площадью наблюдения морфологических особенностей поверхности, нами указываются все наблюдаемые типы пор на поверхности скорлупок.

Рис. 1 . Карта археологических местонахождений со скорлупой яиц страуса и бусин, изготовленных из нее.

Результаты

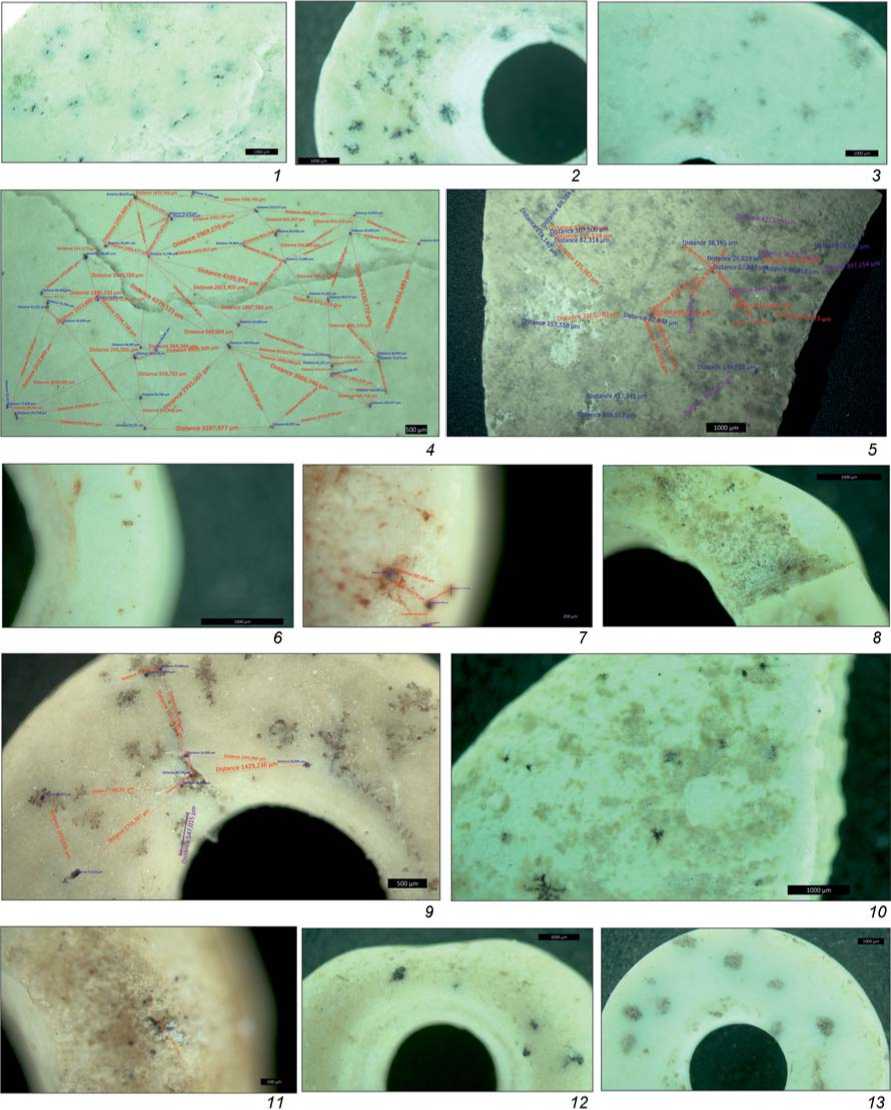

Фрагмент скорлупы из экспонированного памятника Бухын Манхан, долина р. Селенга. Под увеличением на образце заметно (рис. 2, 1, 4), что поры распределены неравномерно, имеются как одиночные, так и скопления (признаки №№ 3, 5, 6, 10, 12). Поверхность этой бусины несет наиболее разнообразные признаки струтиоидной скорлупы. Такой рисунок пор является типичным для Str. anderssoni

Рис. 2. Фрагменты скорлупы и бусин с рисунком пор, измерениями их диаметра и расстояния между ними.

1 – Бухын Манхан, фрагмент скорлупы; 2 – экспериментальная бусина из скорлупы с Бухын Манхан; 3 – экспериментальная бусина из экспонированной скорлупы с местонахождения Толбор-16; 4 – Бухын Манхан, фрагмент скорлупы с измерением диаметра пор и расстояния между ними; 5 – Цагаан-Агуй, раскоп 2021/1, слой 3, фрагмент скорлупы с измерением диаметра пор и расстояния между ними; 6, 7 – Толбор-4, слой 3, бусина (№ 494); 8 – Толбор-4, слой 3, бусина (№ 461); 9 – Мойлтын ам, слой 5, бусина; 10 – Толбор-21, раскоп 1, слой 3В, бусина; 11 – Толбор-21, слой 4, бусина; 12 – Харганын-Гол-5, слой 3, бусина; 13 – Намибия, этнографическая современность, бусина (из коллекции С.Л. Олсена).

из позднего плейстоцена Монголии. Один из образцов демонстрирует более мелкие диаметры пор, вероятно, это связано с отслоением внешнего слоя у этого образца. На экспериментальной бусине (рис. 2, 2 ), выполненной из этой скорлупы, поверхность уничтожена процессом шлифовки; на изображениях видны «размытые» границы поровых каналов, образующих S-скопления разнообразных форм. На экспериментальной бусине из подъемной скорлупы с объекта Толбор-16 шлифованная поверхность скорлупы несет пятна неравномерно распределенных поровых каналов, похожих на поверхностные скопления S-бороздок и S-скоплений (рис. 2, 3 ).

Фрагмент скорлупы из слоя 3 раскопа 2021/1 пещеры Цагаан-Агуй (рис. 2, 5 ). Скорлупа сильно прокрашена грунтовыми растворами, поэтому наблюдается размытая картина. Хорошо видны лишь поры (диаметр 11,516–157,558 мкм) и их локальные скопления, S-структуры неясны.

Бусина № 494 из культурного слоя 3 объекта Тол-бор-4 (рис. 2, 6, 7 ). На поверхности бусины наблюдаются одиночные поры, а скорее всего поровые каналы, поскольку скорлупа подвергалась шлифовке и наружный слой уничтожен. Поровые каналы неравномерно распределены и по классификации более всего походят на овальные поры и S-бороздки.

Бусина № 461 из культурного слоя 3 объекта Толбор-4 (рис. 2, 8 ). Стенка бусины (внутренняя сторона скорлупы), подвергнувшаяся шлифовке, показала наличие редких одиночных пор и скопления пор и канавок.

Бусина из культурного слоя 5 памятника Мойл-тын ам (рис. 2, 9 ). Судя по рисунку проявляющихся поровых каналов, скорлупа сильно зашлифована при обработке. Но взаимное продольное расположение этих субпараллельных каналов (а на поверхности пор и цепочек) в целом напоминает древний тип строения скорлупы, характерный для доплей-стоценовой формы S. dzabkhanensis .

Бусина из культурного слоя 3В раскопа 1 памятника Толбор-21 (рис. 2, 10 ). На поверхности выражены пятна одиночных пор и типичное скопление пересекающихся S-образных канавок.

Бусина из культурного слоя 4 памятника Тол-бор-21 (рис. 2, 11 ). На шлифованной поверхности разбросаны нерегулярные одиночные, в основном мелкие, поры.

Бусина из культурного слоя 3 памятника Харганын-Гол-5 (рис. 2, 12 ). Наблюдаются темные пятна пор, довольно обширные, неправильной формы, образующие S-бороздки и, возможно, парные поры.

Бусины из Намибии. На всех изображениях (рис. 2, 13 ) поверхности этой бусины видны типичные ямочные скопления пор (диаметром от 224 до 884 мкм), иногда продольно сгруппированные, 138

специализированной скорлупы S-типа. Такой PPM не противоречит происхождению скорлупы из Намибии, использованной для изготовления бусин, где обитает S. camelus australis. Этот пример подтверждает, что изучение поверхностных и приповерхностных участков скорлуп вполне возможно и на бусинах, изготовленных из скорлупы. Типичные признаки специализированной и неспециализированной скорлупы S-типа вполне наблюдаемы и на обработанной скорлупе.

Обсуждение

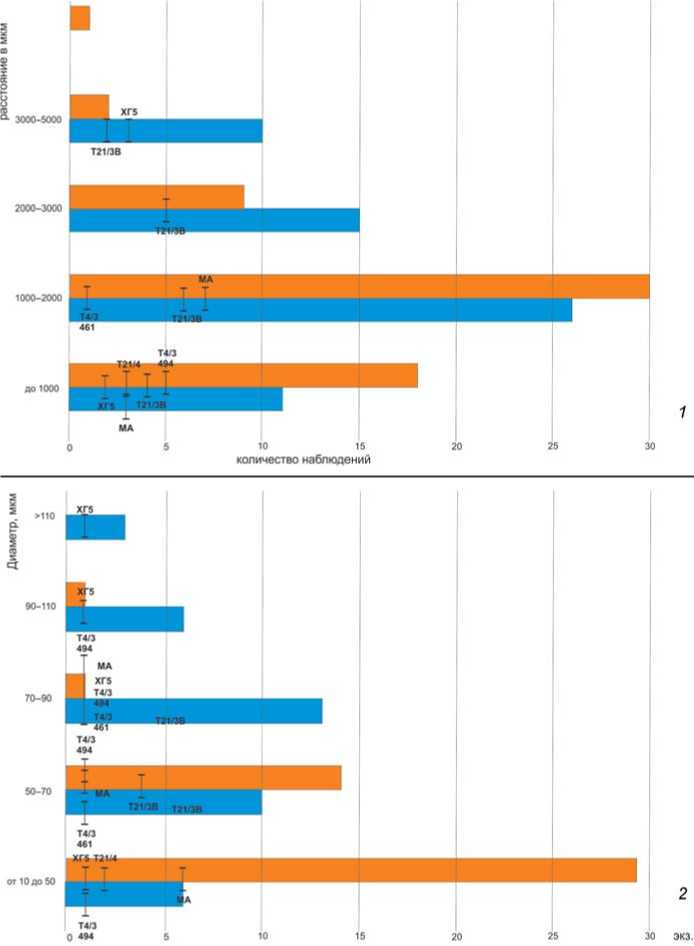

Таким образом, большинство бусин из монгольских объектов палеолита по параметрам толщины и распределения пор попадают в тип скорлупы S. anderssoni из плейстоцена – раннего голоцена Монголии. Для подтверждения принадлежности скорлуп, из которых были сделаны бусины, использовалось сравнение диаметров пор и расстояний между порами. За эталонные образцы были взяты данные по скорлупе из местонахождения Бу-хын Манхан (2 экз.), которые показали разнообразие этих признаков у S. anderssoni . На рис. 3 нанесены вариации изменчивости признаков – диаметр пор (рис. 3, 1 ) и расстояния между порами (рис. 3, 2 ) для эталонных экземпляров и единичные показатели, снятые на бусинах. Эти показатели попадают в размах изменчивости эталонных экземпляров с местонахождения Бухын Манхан. Исключение составляет образец бусины из слоя 5 памятника Мойлтын ам – взаимное продольное расположение этих субпараллельных каналов (а на поверхности пор и цепочек) в большей мере характерен для доплейстоценовой формы S. dzabkhanensis . Нельзя исключать, что древний человек использовал ископаемую скорлупу для изготовления украшения. Сравнение фрагментов скорлупы, археологических и экспериментальных образцов бусин показало, что анализ «паттернов» пор возможен, но затруднителен для готовых украшений, так как в процессе шлифовки снимается несколько слоев материала.

Одним из самых распространенных и дольше всего просуществовавшим в Центральной Азии видов страусов был Struthio anderssoni, впервые выделенный по находкам на плейстоценовых комплексах Восточного Китая [Lowe, 1931]. Яйца Struthio anderssoni по размерам в полтора раза больше яиц современного африканского страуса [Mikhailov, Zelenkov, 2020; Buffettaut, Angst, 2021]. Возможно, их большой размер – свидетельство адаптации к холодному климату [Janz, Elston, Burr, 2009; Хаце-нович и др., 2017]. Согласно современным палеонтологическим данным, Struthio anderssoni не является потомком более ранних центральноазиатских

Рис. 3. Распределение рисунка пор на скорлупе (обозначения на графике – памятник / слой / номер находки).

1 – определение расстояний между порами на скорлупе / бусинах ископаемого страуса, в мкм; 2 – Распределение пор на скорлупе / бусинах ископаемого страуса по диаметру, в экземплярах.

видов, таких как Struthio dzabkhanesis, а происходит от популяций страусов, мигрировавших в одну или несколько волн из Западной Азии.

В позднем плейстоцене Struthio anderssoni становится типичным и, видимо, единственным видом страуса на территории Центральной Азии и Южной Сибири. Он дожил даже до начала голоцена, о чем свидетельствуют находки на памятнике Шебарак-Усу-2 и -7 [Хаценович и др., 2017]. Самая поздняя дата для скорлупы Struthio anderssoni составляет 7500 кал. л.н. [Janz, Feathers, Burr, 2015]; на памятнике Юцзягоу в Китае методом термолюминесцентного датирования получена дата в 6900 кал. л.н., однако она достаточно сомнительна, поскольку вмещающие седименты могли быть моложе фрагмента скорлупы [Janz, Elston, Burr, 2009]. Тем не менее, нельзя исключать теоретическую возможность существования Struthio anderssoni еще в среднем голоцене.

Struthiо anderssoni должен был быть более приспособлен к холодному климату, чем современный африканский страус, которому для успешного выведения потомства требуется температура не ниже +36°С [Christensen, Davis, Lucore, 1996; Hassan et al., 2004]. Места откладывания яиц, судя по частоте находок скорлупы, были приурочены к руслам рек и побережьям озер [Хаценович и др., 2017].

Struthio anderssoni был основным видом страуса, с которым взаимодействовали палеолитические жители Монголии. Человек, помимо скорлупы современных ему видов, мог использовать и древнюю скорлупу яиц уже вымерших к тому времени видов раннеплейстоценового и миоценового времени. Примеры такого использования есть даже в значительно более поздних эпохах; так описана находка (обнаруженная в 1976 г. в районе Далан-Задагата в Монголии, в пустыне Гоби) фрагмента страусиной скорлупы с изображением всадника, имеющим явные черты древнетюркского искусства и датируемым не позднее V–VI вв. н.э. [Асеев, 2008]. Согласно проведенному нами экспериментальному исследованию, скорлупа со временем становится значительно более твердой и ломкой, чем свежая, но остается вполне пригодной для обработки. В представленной в исследовании выборке зафиксирован один вероятный случай использования скорлупы вида, вымершего на момент появления человека в Монголии в верхнем палеолите, – бусина с памятника Мойлтын ам. Однако этот факт должен быть верифицирован дополнительными методами диагностики.

Полученные данные позволяют утверждать, что тем видом страуса, с которым взаимодействовал человек в позднем плейстоцене Монголии, был S. anderssoni . Ранее уже делались выводы о том, что он был единственным позднеплейстоценовым – раннеголоценовым страусом в Центральной Азии [Mikhailov, Zelenkov, 2020]. В настоящей работе исследована более широкая выборка образцов. Исследование показало, что изучение поверхностных и приповерхностных структур скорлупы для определения вида страуса возможно не только на необработанной скорлупе, но и на изделиях из нее.

Микроскопия археологических образцов проведена в рамках проекта РФФИ № 19-59-44010 Монг_т. Изготовление и изучение экспериментальных бусин проведено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0264-2021-0011. Определение морфологических характеристик скорлупы и аналитическая часть работы выполнены в рамках проекта РНФ № 19-78-10112. Мы выражаем благодарность лаборатории PaleoData, С.В . Жилич и Д. Одсурэну.

Список литературы Морфологический анализ скорлупы яиц страуса из плейстоценовых и голоценовых местонахождений Монголии

- Асеев И.В. Изображение всадника на фрагменте скорлупы страусового яйца // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2008. - № 2 (34). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. - C. 96-99.

- Зоткина Л.В., Павленок Г.Д., Ташак В.И. Технология производства бусин из скорлупы яиц страуса в финальном палеолите Западного Забайкалья // Stratum Plus. - 2018. - №1. - С. 181-197.

- Михайлов К.Е., Курочкин Е.Н. Скорлупа яиц ископаемых Struthioniformes из Палеарктики и ее место в системе представлений об эволюции Ratitae // Ископаемые рептилии и птицы Монголии. Труды совместной Советско-монгольской палеонтологической экспедиции. -1988. - Вып. 34. М.: Наука. - С. 43-6.

- Ташак В.И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История и культура Востока Азии: Материалы международной научной конференции (г. Новосибирск, 9-11 декабря 2002 г) / отв. ред. С.В. Алкин. -2002. - Том II. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. - С. 159-164.

- Хаценович А.М., Рыбин Е.П., Гунчинсурэн Б., Болорбат Ц., Одсурэн Д., Агарагдулгуун Г., Маргад-Эрдэнэ Г. Человек и Struthio asiaticus: страница палеолитического искусства в восточной части Центральной Азии // Известия Иркутского государственного университета. - 2017. - Сер.: Геоархеология. Этнология. Антропология. - Т. 21. - С. 80-106.

- Buffetaut E., Angst D. A Giant Ostrich from the Lower Pleistocene Nihewan Formation of North China, with a Review of the Fossil Ostriches of China // Diversity. - 2021. - Vol. 13. - e47.

- Christensen V., Davis G., Lucore L. Eggshell conductance and other functional qualities of ostrich eggs // Poultry Science. - 1996. - Vol 75. - Iss. 11. - P. 1404-1410.

- Devyatkin E.V. Magnetostratigraphic scheme of the Cenozoic in Mongolia // Stratigraphy and Geological Correlations. - 1994. - Vol. 2. - P. 132-141.

- Hassan S.M., Sian A.A., Mady M.E., Cartwright A.L. Incubation temperature for ostrich (Struthio camelus) eggs // Poultry Science. - 2004. - Vol. 83. - Iss. 3. - P. 495-499.

- Janz L., Elston R.G., Burr G.S. Dating North Asian surface assemblages with ostrich eggshell: implications for palaeoecology and extirpation // Journal of Archaeological Science. - 2009. - Vol. 36. - P. 1982-1989.

- Janz L., Feathers J.K., Burr G.S. Dating surface assemblages using pottery and eggshell: assessing radiocarbon and luminescence techniques in Northeast Asia // Journal of Archaeological Science. - 2015. - Vol. 57. - P. 119-129.

- Lowe P.R. Struthious remains from northern China and Mongolia; with descriptions of Struthio wimani, S. anderssoni and S. mongolicus spp. nov. // Palaeontologica. Sinica. - Serie C. - 1931. - Vol. 6. - P. 1-47.

- Miller J.M. Variability in Ostrich Eggshell Beads from the Middle and Later Stone Age of Africa: Ph.D. dissertation. - Edmonton, 2019. - 180 p.

- Mikhailov K.E., Zelenkov N. The late Cenozoic history of the ostriches (Aves: Struthionidae), as revealed by fossil eggshell and bone remains // Earth Science Reviews. -2020. - Vol. 208. - e103270.

- Shunkov M.V., Fedorchenko A.Yu., Kozlikin M.B., Derevianko A.P. Initial Upper Palaeolithic ornaments and formal bone tools from the East Chamber of Denisova Cave in the Russian Altai // Quaternary International. - 2020. -Vol. 559. - P. 47-67.

- Texier P.-J., Porraz G., Parkington J., Rigaud J.-P., Poggenpoel C., Miller C., Tribolod C., Cartwright C., Coudennaeu C., Klein R., Steele T., Vernai C. A Howiesons Poort tradition of engraving ostrich eggshell containers dated to 60000 years ago at Ditpkloof Rock Shelter, South Africa // Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. - 2010. -Vol. 107 (14). - P. 6180-6185.

- Wang S., Hu Y., Wang I. New ratite eggshell material from the Miocene of Inner Mongolia, China // Chinese Birds. - 2011. - Vol. 2. - P. 18-26.

- Wei Y., d'Errico F., Vanhaeren M., Peng F., Chen F., Gao X. A technological and morphological study of Late Paleolithic ostrich eggshell beads from Shuidonggou, North China // Journal of Archaeological Science. - 2017. -Vol. 85. - P. 83-104.

- Werner J.J., Miller J.M. Distinguishing stone age drilling techniques on ostrich eggshell beads: An experimental approach // Journal of Archaeological Science: Reports. - 2018. - Vol. 22. - P. 108-114.

- Yang Y., Wang C., Gao X., Gu Z., Wang N., Xiao T., Wang C. Micro-CT investigation of ostrich eggshell beads collected from Locality 12, the Shuidonggou site, China // Archaeological and Anthropological Sciences. -2018. - Vol. 10. - P. 305-313.