Морфологический анализ сосудов могильника раннего железного века Быстровка-1 (Новосибирское Приобье)

Автор: Мыльникова Людмила Николаевна, Борзых Ксения Анатольевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье показаны морфологические особенности сосудов из 11 курганов могильника Быстровка-1 (III-II вв. до н. э.). Использован комплекс методик, включающий «Программу статистической обработки керамики из археологических раскопок» В. Ф. Генинга, метод вычисления общей пропорциональности форм А. А. Бобринского, метод изучения профилей Х. А. Нордстрёма. Морфологический и статистический анализ форм проведен на 49 изделиях. Выявлены ряды сосудов, относящиеся к одной морфологической традиции. Их нахождение в одной могиле, в могилах одного кургана либо в курганах, расположенных вблизи друг друга, подтверждает изготовление сосудов в определенный отрезок времени (момент функционирования «школы»). В керамическом комплексе памятника основную массу составляли изделия привычных форм, что предполагает устойчивость морфологической традиции. Присутствие «форм-подражаний» свидетельствует одновременно об ее изменении и продолжающемся внутреннем развитии либо о включении в традицию инокультурных элементов.

Новосибирское приобье, ранний железный век, большереченская культура, керамическая традиция, общая пропорциональность форм, программа статистической обработкиформ сосудов

Короткий адрес: https://sciup.org/147220071

IDR: 147220071 | УДК: 903.023 | DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-3-100-120

Текст научной статьи Морфологический анализ сосудов могильника раннего железного века Быстровка-1 (Новосибирское Приобье)

На территории Верхнего Приобья в раннем железном веке памятники большереченской культуры соседствовали с объектами переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку [Полосьмак, 1987; Чича – городище…, 2009; Шульга, 2013], саргатской [По-лосьмак, 1987] и кулайской [Троицкая, Бородовский, 1994] культур. Принципы этого взаимодействия до сих пор только намечены. В изучении процессов межкультурных контактов всегда большое значение придавалось керамике [Бобринский, 1988; Жущиховская, 1997; 2003; Кожин, 1989; Цетлин, 2012; Arnold, 1989; Shepard, 1965]: ее морфологические признаки выступают основой типологии и классификации [Гребенщиков, Деревянко, 2001. С. 38; Gifford, 1960], а индикатором культурной принадлежности являются формы служебных частей [Shepard, 1965. P. 224–248].

На изучаемой территории в раннем железном веке в наборе посуды исследователи фиксировали широкий ассортимент изделий [Матвеева, 1993; Полосьмак, 1987]. Это относится и к большереченской культуре – выделено несколько групп сосудов, как в поселенческих, так и в погребальных комплексах [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 39]. При этом четко регистрируется сосуществование носителей традиций большереченской культуры с представителями других культур, в частности на памятниках переходного времени от бронзового к железному веку [Папин, Шамшин, 2005; Полосьмак, 1987]. Но не всегда исследователями фиксируются нюансы изменения форм, которые можно выявить путем специального анализа морфологии изделий.

Цель данной работы – выявление морфологических характеристик керамического комплекса могильника Быстровка-1, одного из ярких памятников большереченской культуры [Троицкая, Бородовский, 1994]. Это позволит при анализе планиграфии курганов и могил некрополя фиксировать близость или различия в практике керамического производства, а также устанавливать относительные временные рамки функционирования разных частей могильника. Публикация итогов морфологического анализа сосудов отдельных памятников – шаг к масштабному изучению керамики культур, основанному на единой методике исследования, что дает возможность объективного сравнения комплексов.

Результаты исследований и обсуждение

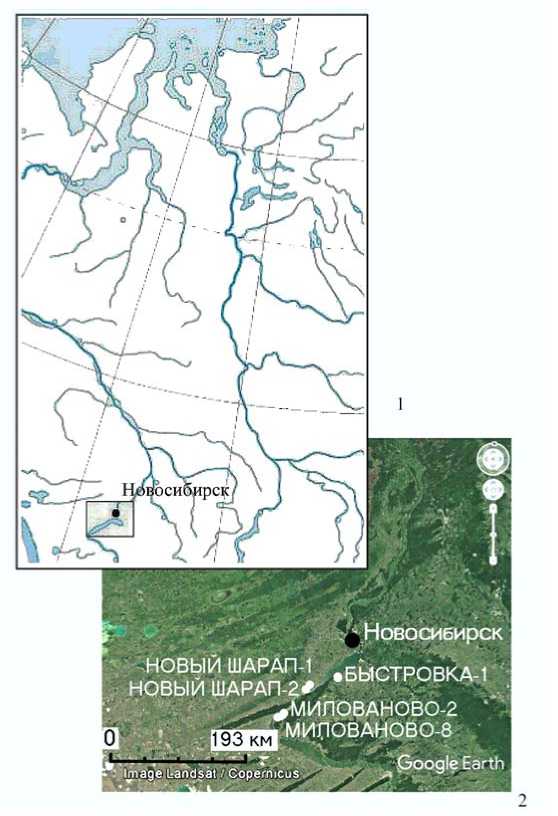

Могильник Быстровка-1 находится на окраине с. Быстровка (Искитимский район Новосибирской области), на правом берегу Оби (рис. 1). Состоит из 21 насыпи. Т. Н. Троицкой в 1973 и 1978–1980 гг. здесь раскопано 14 курганов. Она отнесла памятник к большеречен-ской культуре и датировала его на основе анализа инвентаря III–II вв. до н. э. [Троицкая, Бо-родовский, 1994. С. 18–19; Бородовский, 2002].

Новосибирск иЖ^л^ .БЫСТРОВКА-1 НОВЫЙ ШАРАП-2# ■

,МИЛОВАНОВО-2 *

™— МИЛОВАНОВО-8

Рис. 1. Памятники Быстровка-1, Новый Шарап-1, 2, Милованово-2, 8 на карте Западной Сибири ( 1–2 )

Fig. 1 . Archaeological Sites Bystrovka-1, Novyi Sharap-1, 2, Milovanovo-2, 8 on the map of Western Siberia ( 1–2 )

Т. Н. Троицкой и А. П. Бородовским предложена классификация сосудов, которые группировались по следующим характеристикам: форма, способ нанесения орнамента, основные орнаментальные мотивы. Преобладающими формами названы баночные и кувшины, значительно реже встречаются открытые миски, единичны горшки со слегка отогнутым венчиком, сосуды в виде бочонков и стаканов. По мнению исследователей, комплексы могильников отличаются от посуды с поселений. Это различие проявляется в преобладании кувшинчиков и в значительно более низком индексе орнаментированности [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 45]. Хронологические изменения в орнаментации сосудов почти не прослеживаются [Там же. С. 39], а в морфологии замечено, что доля банок на раннем этапе больше, чем на позднем [Там же. С. 45]. Выявлена также дифференциация керамических комплексов памятников Быстровка-1 и Быстровка-3. Посуда этих некрополей имеет более высокий индекс орнаментированности по сравнению с иными памятниками большереченской культуры; подчеркнут заимствованный характер орнаментальных мотивов [Там же. С. 48].

Морфологический и статистический анализ форм сосудов могильника Быстровка-1 проведен на 49 археологически целых или реконструированных (опубликованных) изделиях из одиннадцати курганов данного памятника [Там же. Табл. XXXVIII–XL]. Для этого использовались несколько методик, решающих разные задачи:

-

• программа статистической обработки керамики, разработанная В. Ф. Генингом [1973; 1992] и вошедшая в исследовательскую практику археологов Сибири [Папин, Шамшин, 2005; Труфанов, 1990; Молодин и др., 2014];

-

• методика выделения «привычных» форм и «форм-подражаний» [Бобринский, 1986; 1988; Цетлин, 2012];

-

• методический прием прорисовки профилей [Nordström, 1972].

-

В. Ф. Генинг [1973] полагал, что мера сходства и различия отдельных керамических комплексов между собой может быть выражена в конкретных величинах. Просчет соотношений между различными частями сосудов, выраженный в математических показателях, дает возможность получить объективные данные для сравнительного анализа и содержит основные исходные принципы первичного учета признаков, характеризующих керамику. Выделив на теле сосуда пять частей, В. Ф. Генинг предложил описывать их с помощью восьми параметров, представляющих собой абсолютные размеры отдельных деталей изделий. Суммарная характеристика абсолютных размеров выражается в среднеарифметической величине, дополненной вариационным размахом и среднеквадратическим отклонением. Результатом вычислений соотношения параметров являются относительные величины – указатели форм (ФА – ФД), позволяющие получить представление о форме сосуда. Их числовые обозначения разделены на пять категорий размеров: очень малый (1) – малый (2) – средний (3) – большой (4) – очень большой (5) [Генинг, 1973].

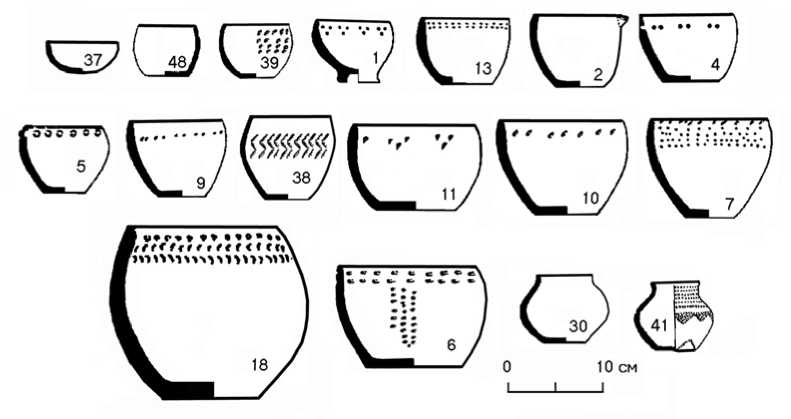

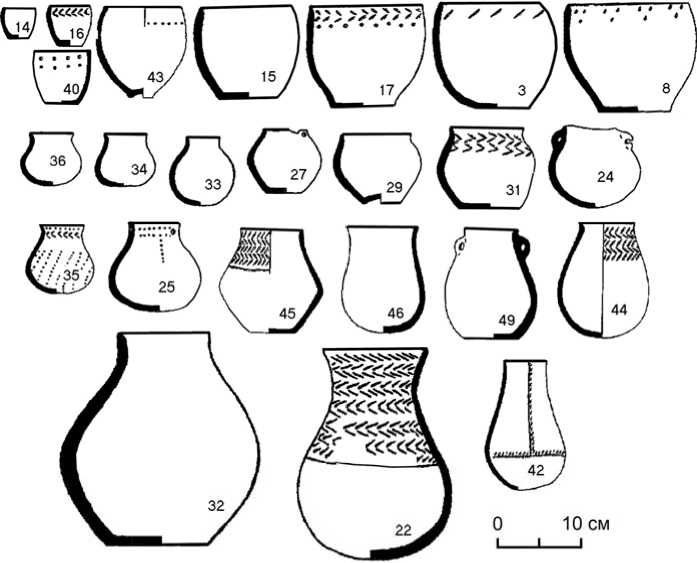

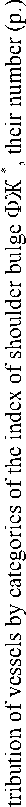

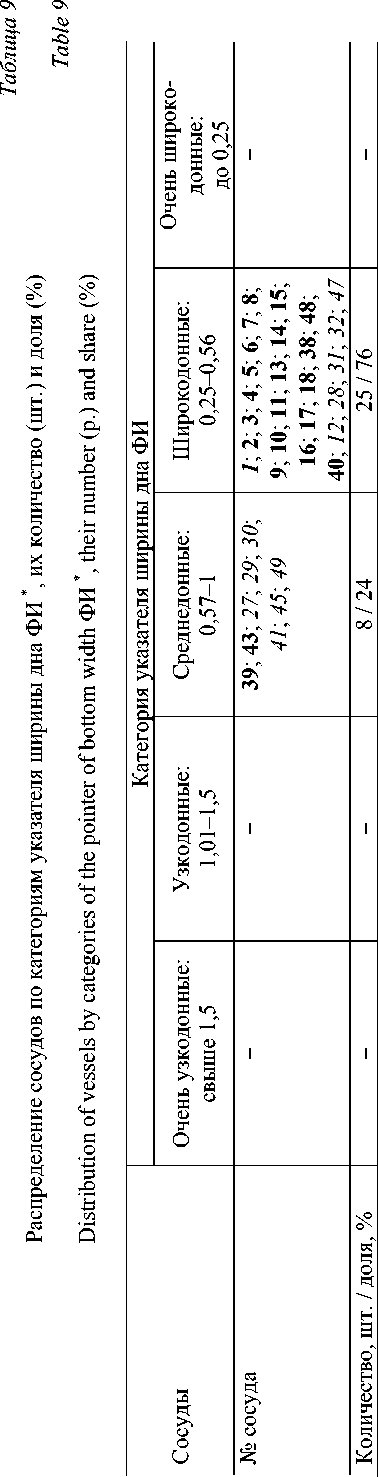

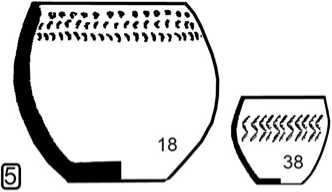

Каждый сосуд памятника Быстровка-1 получил номер, который определялся очередностью его обработки (табл. 1). В коллекции представлено 25 сосудов с горловиной (51 %), 24 – без нее (49 %) (рис. 2–4). В соответствии с числовым значением указателя (ФА – ФИ) и категории (1–5), номер сосуда (см. табл. 1) заносился в таблицы (табл. 2–10).

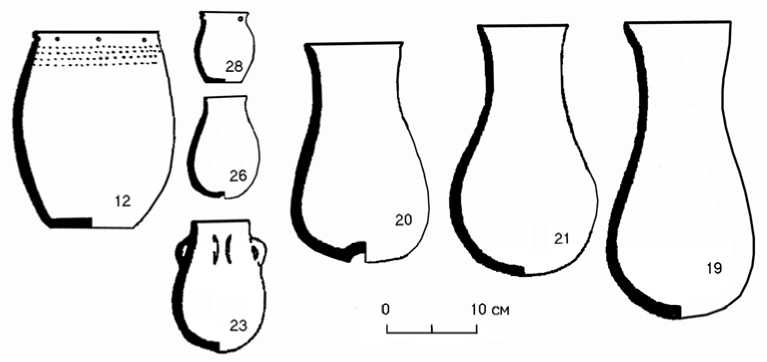

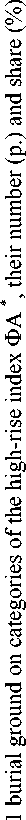

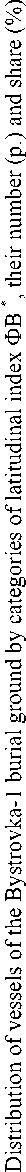

По высотному указателю (ФА) выделены категории изделий: 35 % – низкие (см. рис. 2), 51 % – средней высоты (см. рис. 3), 12 % – высокие (см. рис. 4, 12 , 28 , 26 , 23 , 20 , 21 ) и 2 % – очень высокие (см. рис. 4, 19 ) (см. табл. 2).

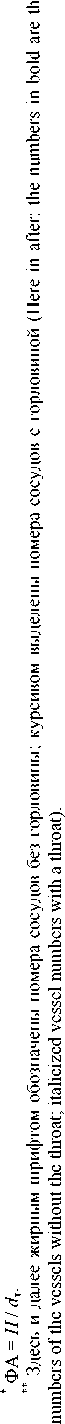

По высотно-горловинному указателю (ФБ) (для сосудов с горловиной) 92 % изделий отнесены к категории очень низкогорлых и 8 % – низкогорлых (см. табл. 3).

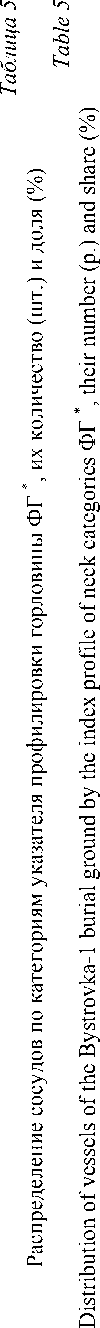

По широтно-горловинному указателю (ФВ) сосуды распределяются по категориям следующим образом: 65 % – широкогорлые, 31 % – среднеширокогорлые, и по 2 % – очень ши-рокогорлых и узкогорлых (см. табл. 4).

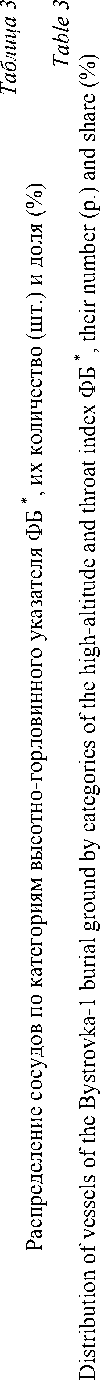

По профилировке шейки (ФГ) в коллекции представлены категории изделий, имеющих профилировку с наклоном внутрь, – 44 %, и очень сильно профилированные сосуды – 56 % (см. табл. 5).

Таблица 1

Номера, месторасположение и параметры сосудов могильника Быстровка-1

Table 1

Numbers, location and parameters of vessels of the Bystrovka-1 burial ground

|

№ сосуда |

Курган / могила |

d в |

d г |

d д |

d т |

H |

h г |

h пл |

пр |

|

1 |

11 / 1 |

8 |

– |

5 |

9 |

7 |

– |

2 |

5 |

|

2 |

3 / 8 |

9,5 |

– |

5,5 |

10 |

8 |

– |

2 |

6 |

|

3 |

3 / 9 |

10,5 |

– |

9 |

15,5 |

13,5 |

– |

4,5 |

9 |

|

4 |

3 / 5 |

11 |

– |

6 |

10,5 |

7,5 |

– |

2 |

5,5 |

|

5 |

12 / 2 |

8,5 |

– |

4,5 |

10 |

7,5 |

– |

2,5 |

5 |

|

6 |

3 / 2 |

15 |

– |

10,5 |

16,5 |

11,5 |

– |

4,5 |

7 |

|

7 |

12 / 8 |

13 |

– |

5,5 |

14 |

11 |

– |

2,5 |

8,5 |

|

8 |

7 / 4 |

15 |

– |

9 |

17 |

15,5 |

– |

4,5 |

11 |

|

9 |

11 / 5 |

10 |

– |

5 |

11 |

8,5 |

– |

2,5 |

6 |

|

10 |

7 / 2 |

14 |

– |

7 |

14,5 |

10,5 |

– |

2,5 |

8 |

|

11 |

8 / 4 |

14 |

– |

9 |

14,5 |

9,5 |

– |

2,5 |

7 |

|

12 |

15 / 2 |

14,5 |

14,5 |

10 |

18,5 |

22,5 |

1 |

9,5 |

11 |

|

13 |

15 / 2 |

9,5 |

– |

6 |

10 |

7 |

– |

3 |

4 |

|

14 |

3 / 5 |

4 |

– |

2,5 |

4,5 |

4 |

– |

1 |

3 |

|

15 |

7 / 7 |

11 |

– |

7 |

12,5 |

11,5 |

– |

3,5 |

8 |

|

16 |

3 / насыпь |

5 |

– |

3 |

5,5 |

5 |

– |

1 |

4 |

|

17 |

9 / 2 |

14 |

– |

8 |

14,5 |

13 |

– |

3,5 |

9,5 |

|

18 |

15 / 3 |

18 |

– |

12 |

24 |

19 |

– |

8 |

11 |

|

19 |

4 / 1 |

12,5 |

10 |

– |

17 |

30 |

7 |

16,5 |

6,5 |

|

20 |

3 / 5 |

11,5 |

10 |

– |

16,5 |

22 |

5 |

12,5 |

4,5 |

|

21 |

3 / 7 |

10,5 |

9 |

– |

17 |

25,5 |

6,5 |

11,5 |

7,5 |

|

22 |

3 / 6 |

13 |

10,5 |

– |

19,5 |

23 |

4,5 |

11 |

7,5 |

|

23 |

15 / 2 |

6,5 |

7 |

– |

11 |

13,5 |

2,5 |

6 |

5 |

|

24 |

11 / 1 |

6 |

7 |

– |

11 |

10 |

1,5 |

3,5 |

5 |

|

25 |

7 / 1 |

6 |

6,5 |

– |

10,5 |

11 |

2 |

5,5 |

3,5 |

|

26 |

3 / 1 |

5 |

4,5 |

– |

7,5 |

11,5 |

1 |

6,5 |

4 |

|

27 |

7 / 1 |

5,5 |

5,5 |

4 |

9 |

8 |

0,5 |

3,5 |

4 |

|

28 |

12 / 1 |

6 |

5,5 |

4,5 |

7 |

8,5 |

1 |

4 |

3,5 |

|

29 |

9 / 2 |

9 |

9 |

4,5 |

11 |

9 |

1 |

3 |

5 |

|

30 |

12 / 8 |

6,5 |

7 |

4,5 |

10 |

8 |

1 |

3,5 |

3,5 |

|

31 |

8 / 2 |

9,5 |

9 |

8 |

13 |

11 |

1 |

5 |

5 |

|

32 |

2 / 1 |

12 |

12 |

13 |

25 |

28 |

3 |

13 |

12 |

|

33 |

8 / 1 |

4,5 |

4,5 |

– |

8,5 |

9 |

1 |

4 |

4 |

|

34 |

7 / 7 |

5,5 |

5,5 |

– |

7,5 |

7 |

1 |

3,5 |

2,5 |

|

35 |

7 / 1 |

5,5 |

5 |

– |

8,5 |

9 |

1 |

5 |

3 |

Окончание табл. 1

|

№ сосуда |

Курган / могила |

d в |

d г |

d д |

d т |

H |

h г |

h пл |

пр |

|

36 |

11 / 2 |

5,5 |

5,5 |

– |

8 |

7 |

1 |

3,5 |

2,5 |

|

37 |

3 / насыпь |

8 |

– |

– |

8 |

4 |

– |

– |

4 |

|

38 |

7 / 6 |

10 |

– |

5,5 |

11,5 |

9 |

– |

3,5 |

5,5 |

|

39 |

3 / 7 |

8 |

– |

4 |

9 |

6 |

– |

2 |

4 |

|

40 |

4 / насыпь |

8 |

– |

4,5 |

8 |

7 |

– |

– |

7 |

|

41 |

12 / 4 |

6 |

5,5 |

4,5 |

9,5 |

7,5 |

1 |

2,5 |

4 |

|

42 |

3 / 2 |

6 |

– |

– |

11 |

16 |

– |

11 |

5 |

|

43 |

3 / 11 |

10,5 |

– |

3 |

12,5 |

11 |

– |

4,5 |

6,5 |

|

44 |

12 / 9 |

7,5 |

7 |

– |

12,5 |

14,5 |

1 |

8 |

5,5 |

|

45 |

7 / 5 |

8 |

8 |

7 |

14 |

12 |

1 |

6 |

5 |

|

46 |

4 / 5 |

9 |

8,5 |

– |

10,5 |

12,5 |

1 |

7 |

4,5 |

|

47 |

1 / 1 |

8,5 |

8 |

8,5 |

15 |

16,5 |

2 |

8 |

6,5 |

|

48 |

1 / 1 |

6,5 |

– |

4,5 |

7,5 |

5 |

– |

2 |

3 |

|

49 |

1 / 1 |

7 |

7 |

6,5 |

12 |

13 |

1 |

7,5 |

4,5 |

Примечание : d в – диаметр по венчику сосуда; d г – диаметр горловины; d д – диаметр дна; d т – максимальный диаметр тулова; H – высота сосуда; h г – высота горловины; h пл – высота плечика; h пр – высота придонной части сосуда.

Note : d в – the diameter of the rim of the vessel; d г – the diameter of the neck; d д – the diameter of the bottom; d т – the maximum diameter of the body; H – the height of the vessel; h г – the height of the neck; h пл – the height of the shoulder of the vessel; h пр – the height of the bottom portion of the vessel

Рис. 2. Керамические сосуды могильника Быстровка-1, относящиеся к категории «низкие» (подготовлено по: [Троицкая, Бородовский, 1994. Табл. XXXVIII, 1–11 , 13 , 15 , 17 ; XXXIX, 24 ; ХL, 1 – 4 ]) (здесь и далее индивидуальный номер сосуда расположен внутри его изображения; соотношение номера сосуда и его месторасположения на памятнике см. в табл. 1)

Fig. 2. Ceramic vessels of the category «low» from the burial ground Bystrovka-1 (prepared by: [Troitskaya, Borodovsky, 1994. Table. XXXVIII, 1–11 , 13 , 15 , 17 ; XXXIX, 24 ; XL, 1–4 ]) (here and after, the individual number of the vessel is located inside its image; for the relation between the number of the vessel and its location on the site, see table 1)

Рис. 3. Керамические сосуды могильника Быстровка-1 категории «средние» (подготовлено по: [Троицкая, Бородовский, 1994. Табл. XXXVIII, 14 , 16 , 18 ;

XXXIX, 4 , 5 , 7 , 8 , 11 , 13–16 , 19–23 ; ХL, 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 ])

Fig. 3. Ceramic vessels of the category «average» from the burial ground Bystrovka-1 (prepared by: [Troitskaya, Borodovsky, 1994, table XXXVIII, 14 , 16 , 18 ;

XXXIX, 4 , 5 , 7 , 8 , 11 , 13–16 , 19–23 ; ХL, 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 ])

Рис. 4. Керамические сосуды категории «высокие» и «очень высокие» из могильника Быстровка-1 (№ 19) (подготовлено по: [Троицкая, Бородовский, 1994. Табл. XXXVIII, 12 ; XXXIX, 1 , 2 , 6 , 10 , 12 ])

Fig. 4. Ceramic vessels of the category «high» and «very high» (№ 19) from the burial ground Bystrovka-1 (prepared by: [Troitskaya, Borodovsky, 1994, table XXXVIII, 12 ; XXXIX, 1 , 2 , 6 , 10 , 12 ])

Таблица 2

|

I-Q 0 ч 4 H co cd W О О щ щ s ffl о ч Он о 6 щ н о о а О Ч S Он о |

5 £ 8 Г О Ч о ю о О |

1 |

1 |

|

9 S о о |

|||

|

ч О 1 rt ^ и |

|||

|

ч "О, § "О. S Я |

6? |

ОО гч |

|

|

io ч & о о и о S ° и « и о |

о V V 5 СМ ТГ с® г^Г 5* СМ ТГ

CM

СМ tn см т-Г ©С tn ТГ |

(М о см |

|

|

ч и |

cd ч: о |

ч ч о ч а о" Й н ч о |

|

Таблица 4

.<3

|

и о 3 6 к 9 г й ° ° 8 S 3 |

Т1- |

гч |

||

|

m 0 H co cd О О Щ Щ S ffl о й о. о 6 щ н о о. S 3 к S & о |

io ч й ХО § Ч о о S 3 |

S' «л оС ое 00 ^ ^ ^ • -- ГП сю о -Л П П х 4^3 ^ О (о гп ^ ^ ^ -^ |

V ец 'О Sv |

чо m |

|

S а и S S o' 3 g 1 ® &Ч 5 ° ° & и |

^ ^ 1Л Ч ^ 1- ГЧ 5 S ^ О ^ V sC Ч ГЦ Tf Г1 |

ГП |

||

|

^о |

СМ СП |

гч |

||

|

ч Р Г1 о Ч и о О |

1 |

|||

|

й о |

||||

|

а |

||||

|

st и |

cd st о |

о Й н о г й о |

||

|

е в и S и о ч & о S и и о & S ч S о & с к 5 й со cd W W S О |

о и о ч * ° S о g . s В 3 ч « Я s ° О |

6< in 40 ^ ^ Чь ГМ 1>Ч СП ^М 40 ею см ^м |

40 1Г) |

|

6 S ч ■^ 5 7 о И ОО с и Ч о и ° и ч S и |

|||

|

6 S •& 5 ч о 3 о & 3 । И О rt о & и |

|||

|

6 S 3 , § Ч а и Л С cd о о м О ю и |

|||

|

и и В ° О О И rt о и |

40 СМ СП ЧЬ ® ^ СМ сЧ) eq V ^^ if} тГ |

||

|

cd st о |

й о St а о" Й н о г S й о |

||

ФГ = 5 * ( d в – d г) / h

Таблица 6

|

0 cd ffl О н S н о щ н о о а Й W ч н со S л о н |

щ in « 3 ч S и |

1 |

1 |

|

щ 1 |

^о 6i |

о m |

|

|

о &°° О о |

^ ts" rn *о ” тс Гх) iS ri ri ’i- jo "^Г ><"i ^ П г< ^ Д Д ^" ^ ®° ГП 6< £ т' |

гч |

|

|

И* S 2 ° & С |

S е< 'О сх , .. ■- . X с > r~ ГП ГП ^ <3 оо 6< Ч . , — П Г1 ТС — П ^ ri ГН 00 5 . , — тс ^ |

о> гч |

|

|

и* 2 Ь с о ^ S Ч o' Оч хП с н о ° 2 ^ S и |

|||

|

а и |

cd t( о |

R ч о а о" Й н о г ч о |

|

с

S 4 О и

X s

|

е св S Г Ч С S н о о н о о Й W ч н со S о. о н |

s § Ч 2 о о л rt и |

гч |

|

|

О in §о 1^ m ° |

m 00 г^ ^ V) |

сч^ 04 гч |

|

|

и Д и |

СЮ . г . ГХ СП 9® % 00 ■ г •- СП 2^ 2 СП . г СМ . ГХ so |

сч^ 04 ГЧ |

|

|

о гч |

t rl т 9 vi ch ■У Г) ^ ri ri tn Г) CT) ce тс N t, tn |

mn ГП |

|

|

6 ч с о .. ^ м о 2 3 § в щ 5 и О |

^ |

mn 00х |

|

|

и |

cd t( о |

R ч о t^ а о" Й н о г S ч о |

|

ФЕ = h пл / h пр.

Таблица 8

°О

|

0 св И и г D Ч С и н о о § с Й ч н со S л о н |

о Ч о § § D Й и В CD В Й г и Я О |

ГЦ |

|

|

о 8 Ин,—। и с о Й |

^ ГО S ^ ё< in ГЦ |

см ГЦ |

|

|

U §о Й |

in Tt сю ^ ^ ^1 ^1 ^ го сю in X > сю сю . гх SO .rx.rx.rx . гх О СП ^Н го Гх) |

UO го ГЦ |

|

|

О Г-- ю 5 о cd 1 Ч >? 40 и й ° |

е<Г СП СП ^ сю £ см ^ |

ОО ОО |

|

|

о Sow 5 § й ^ ° И и о £ М О |

|||

|

и |

cd t( о |

R ч о t^ В о" Й н о г S ч о |

|

■duv* г/№-^) = иФ

Распределение сосудов по указателям и категориям форм

Distribution of vessels from the Bystrovka-1 burial ground by signs and categories of forms

Таблица 10

Table 10

|

№ сосуда |

Указатели и категории форм |

|||||||

|

ФА |

ФБ |

ФВ |

ФГ |

ФД |

ФЕ |

ФЖ |

ФИ |

|

|

1 |

0,78 |

0,00 |

0,89 |

– |

0,78 |

0,40 |

2,25 |

0,40 |

|

2 |

0,80 |

0,00 |

1,00 |

– |

0,80 |

0,33 |

2,50 |

0,33 |

|

4 |

0,73 |

0,00 |

1,00 |

– |

0,73 |

0,33 |

2,75 |

0,42 |

|

10 |

0,73 |

0,00 |

0,93 |

– |

0,73 |

0,38 |

2,50 |

0,50 |

|

11 |

0,67 |

0,00 |

0,93 |

– |

0,67 |

0,43 |

2,50 |

0,43 |

|

14 |

0,80 |

0,00 |

0,80 |

– |

0,80 |

0,33 |

2,50 |

0,33 |

|

5 |

0,80 |

0,00 |

0,90 |

– |

0,80 |

0,60 |

1,67 |

0,50 |

|

6 |

0,71 |

0,00 |

0,88 |

– |

0,71 |

0,71 |

1,70 |

0,43 |

|

13 |

0,70 |

0,00 |

1,00 |

– |

0,70 |

0,75 |

1,67 |

0,50 |

|

48 |

0,63 |

0,00 |

0,88 |

– |

0,63 |

0,67 |

2,00 |

0,50 |

|

8 |

0,94 |

0,00 |

0,88 |

– |

0,94 |

0,45 |

1,70 |

0,36 |

|

15 |

0,92 |

0,00 |

0,85 |

– |

0,92 |

0,50 |

1,63 |

0,38 |

|

17 |

0,87 |

0,00 |

0,93 |

– |

0,93 |

0,40 |

1,88 |

0,35 |

|

18 |

0,79 |

0,00 |

0,75 |

– |

0,79 |

0,73 |

1,50 |

0,55 |

|

38 |

0,75 |

0,00 |

0,83 |

– |

0,83 |

0,67 |

1,50 |

0,50 |

|

34 |

0,88 |

1,67 |

0,75 |

0,00 |

0,88 |

1,33 |

0,25 |

1,33 |

|

36 |

0,88 |

1,67 |

0,75 |

0,00 |

0,88 |

1,33 |

0,25 |

1,33 |

|

3 |

0,88 |

0,00 |

0,69 |

– |

0,88 |

0,56 |

1,60 |

0,39 |

|

7 |

0,79 |

0,00 |

0,93 |

– |

0,86 |

0,33 |

2,33 |

0,44 |

|

9 |

0,82 |

0,00 |

0,91 |

– |

0,82 |

0,50 |

1,83 |

0,50 |

|

2 |

1,21 |

0,67 |

0,79 |

0,00 |

1,11 |

0,91 |

0,20 |

0,41 |

|

16 |

0,83 |

0,00 |

0,83 |

– |

0,83 |

0,25 |

3,00 |

0,38 |

|

19 |

1,76 |

5,38 |

0,76 |

0,21 |

1,41 |

2,43 |

0,21 |

1,21 |

|

20 |

1,29 |

4,17 |

0,71 |

0,20 |

1,06 |

2,60 |

0,27 |

1,70 |

|

21 |

1,53 |

5,91 |

0,65 |

0,15 |

1,18 |

1,50 |

0,33 |

1,06 |

|

22 |

1,15 |

3,46 |

0,65 |

0,22 |

0,95 |

1,38 |

0,41 |

1,25 |

|

23 |

1,27 |

3,57 |

0,64 |

0,00 |

1,00 |

1,20 |

0,33 |

1,10 |

|

24 |

0,91 |

2,50 |

0,55 |

0,33 |

0,82 |

0,80 |

0,50 |

1,10 |

|

25 |

1,00 |

3,33 |

0,55 |

0,25 |

0,91 |

1,50 |

0,33 |

1,38 |

|

26 |

1,50 |

2,00 |

0,63 |

0,00 |

1,38 |

1,75 |

0,21 |

1,00 |

|

27 |

0,89 |

0,83 |

0,67 |

0,00 |

0,89 |

1,00 |

0,38 |

0,63 |

|

28 |

1,29 |

1,67 |

0,86 |

0,00 |

1,14 |

1,00 |

0,13 |

0,25 |

|

29 |

0,82 |

1,11 |

0,82 |

0,00 |

0,73 |

0,60 |

0,33 |

0,60 |

|

30 |

0,80 |

1,43 |

0,70 |

0,00 |

0,80 |

1,00 |

0,38 |

0,63 |

|

31 |

0,85 |

1,00 |

0,77 |

0,50 |

0,77 |

1,00 |

0,40 |

0,50 |

|

32 |

1,12 |

2,50 |

0,48 |

0,00 |

1,00 |

1,08 |

0,50 |

0,50 |

|

33 |

1,00 |

2,00 |

0,56 |

0,00 |

0,89 |

1,00 |

0,50 |

1,13 |

|

35 |

1,00 |

1,67 |

0,67 |

0,50 |

0,89 |

1,67 |

0,40 |

1,50 |

|

37 |

0,50 |

0,00 |

1,00 |

– |

0,50 |

0,00 |

– |

1,00 |

|

39 |

0,67 |

0,00 |

0,89 |

– |

0,67 |

0,50 |

2,25 |

0,63 |

Окончание табл. 10

|

№ сосуда |

Указатели и категории форм |

|||||||

|

ФА |

ФБ |

ФВ |

ФГ |

ФД |

ФЕ |

ФЖ |

ФИ |

|

|

40 |

0,88 |

0,00 |

1,00 |

– |

0,88 |

0,00 |

– |

0,21 |

|

41 |

0,80 |

1,67 |

0,60 |

0,00 |

0,70 |

0,75 |

0,67 |

0,63 |

|

42 |

1,45 |

0,00 |

0,55 |

– |

1,45 |

2,20 |

0,50 |

1,10 |

|

43 |

0,85 |

0,00 |

0,85 |

– |

0,92 |

0,71 |

1,30 |

0,71 |

|

44 |

1,15 |

1,25 |

0,62 |

0,50 |

1,08 |

1,33 |

0,38 |

1,08 |

|

45 |

0,86 |

1,25 |

0,57 |

0,00 |

0,79 |

1,20 |

0,50 |

0,70 |

|

46 |

1,18 |

1,11 |

0,82 |

0,00 |

1,09 |

1,40 |

0,14 |

1,10 |

|

47 |

1,13 |

2,22 |

0,60 |

0,25 |

0,87 |

1,60 |

0,44 |

0,60 |

|

49 |

1,08 |

1,43 |

0,58 |

0,00 |

1,08 |

1,60 |

0,31 |

0,50 |

1:2и3и4и5и

Примечание : 1 – очень маленький; 2 – маленький; 3 – средний; 4 – большой; 5 – очень большой. Соотношение № сосуда и его местонахождения см. в табл. 1

Note : 1 – very small; 2 – small; 3 – medium; 4 – large; 5 – very large. The ratio of the vessel number and its location see in table 1

По указателю ФД, фиксирующему высоту и форму тулова, изделия разделены по категориям приплюснутых – 49 %, с округлым туловом – 45 % и вытянутых – 6 % (см. табл. 6).

Низкие плечики имеют 30 % сосудов памятника, по 29 % изделий зафиксировано со средними и с высокими, по 6 % – с очень низкими и очень высокими плечиками (см. табл. 7). По указателю выпуклости плечика присутствуют сосуды почти всех категорий: слабовыпуклые составляют 18 %, средне выпуклые – 51 %, сильно выпуклые – 27 %, очень сильно выпуклые – 4 % (см. табл. 8).

Круглодонные изделия составляют 32,6 % (16 ед.). Основная масса плоскодонных сосудов имеет широкое дно – 76 %, вторая часть сосудов – среднедонные (24 %).

Полученные результаты позволяют проводить описание и сравнение сосудов коллекции памятника не только на основе указателей форм. Выделяются ряды-группы сосудов, сходных по разному количеству указателей (см. табл. 10). Подобная работа ранее была проведена по материалам коллекции сосудов андроновской культуры могильника Еловка-2 [Мыльникова, Селин, 2015]

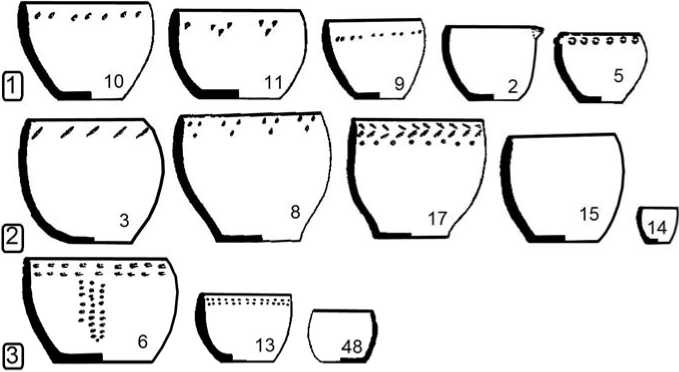

Более всего важны изделия, сходные между собой по всем указателям (рис. 5). Зафиксировано 6 морфологических рядов, т. е. шесть групп изделий, имеющих разную форму. Два из них включают по пять сосудов, один – три, три – по два изделия (указаны номера сосудов, а в скобках – контекст их нахождения) (см. табл. 1); сосуды в рядах для наглядности расположены в порядке ранжирования по абсолютным размерам, а не по порядку нумерации:

-

1) 2 (кург. № 3, мог. 8) + 5 (кург. № 12, мог. 2) + 9 (кург. № 11, мог. 5) + 10 (кург. № 7, мог. 40) + 11 (кург. № 8, мог. 4);

-

2) 3 (кург. № 3, мог. 9) + 8 (кург. № 7, мог. 4) + 14 (кург. № 3, мог. 5) + 15 (кург. № 7, мог. 7) + 17 (кург. № 9, мог. 2);

-

3) 6 (кург. № 3, мог. 2) + 13 (кург. № 15, мог. 2) + 48 (кург. № 1, мог. 1);

-

4) 1 (кург. № 11, мог. 1) + 7 (кург. № 12, мог. 8);

-

5) 18 (кург. № 15, мог. 3) + 38 (кург. № 7, мог. 6);

-

6) 35 (кург. № 7, мог. 1) + 44 (кург. № 12, мог. 9).

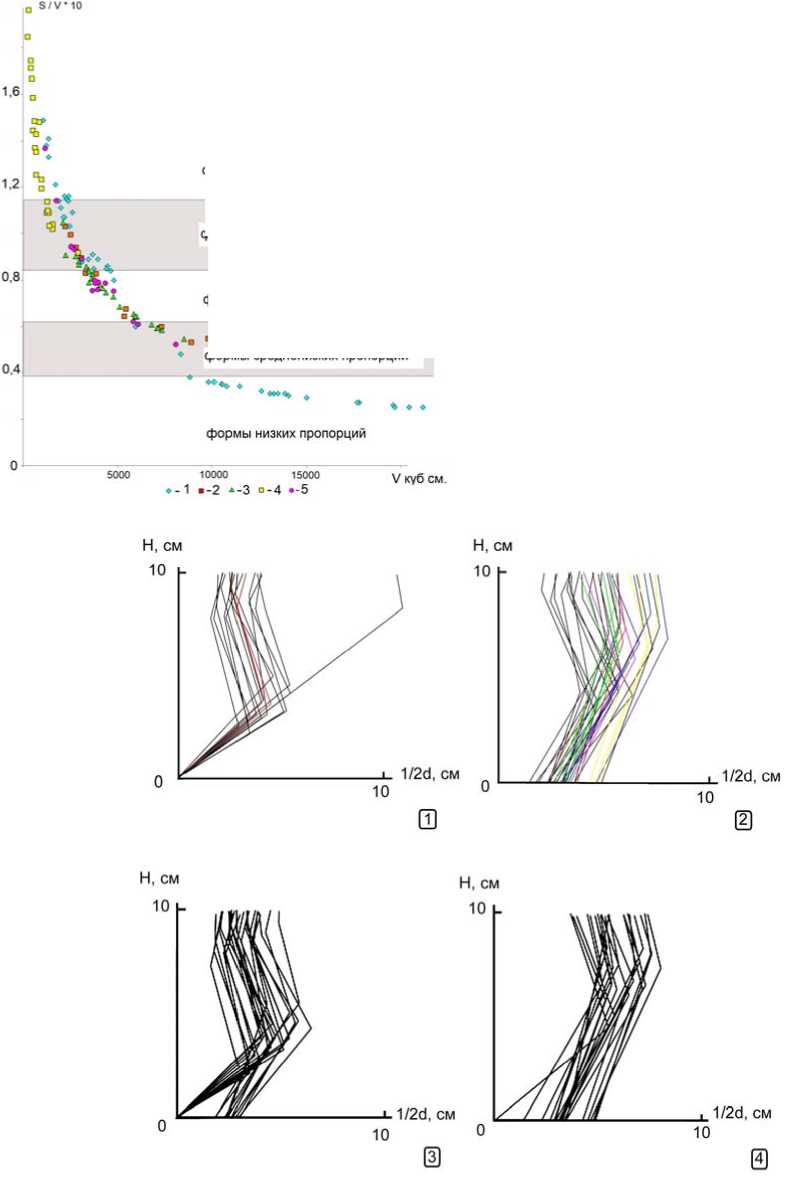

Рис. 5. Морфологические ряды керамических сосудов, подобных по всем указателям ( 1–5 ), выделенные в коллекции керамики могильника Быстровка-1 (без масштаба)

Fig. 5. Morphological series of ceramic vessels similar in all directions (1 – 5) in the collection of ceramics of the Bystrovka-1 burial ground (without scale)

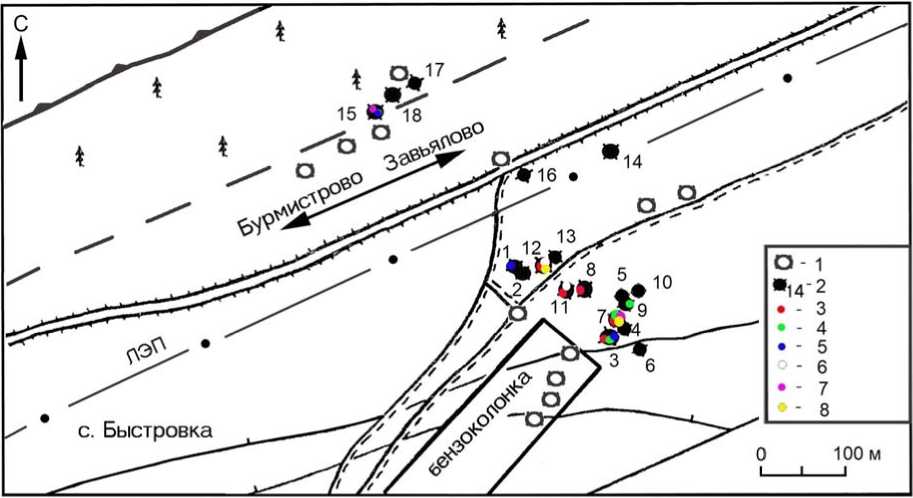

Наличие таких рядов позволяет предполагать, что это группы сосудов, выполненных в рамках одного динамического стереотипа [Бобринский, 1986; 1999; Волкова, 1998; 2010; Мыльникова, Селин, 2015; Цетлин, 2012]. Эти изделия могли быть продуктом одного мастера или представителей одной «школы». По числу выделенных рядов-групп можно говорить минимум о шести гончарах, производящих сосуды в один и тот же отрезок времени (не учитывая еще 28 сосудов, отличающихся друг от друга), точнее, минимум о шести морфологических традициях изготовления изделий. Каждая из групп связана с другими (например, 1-я связана со 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й группами) нахождением морфологически разных сосудов в могилах одного кургана либо в курганах, размещенных в разной удаленности друг от друга (рис. 6). Этот факт также подтверждает изготовление сосудов в определенный отрезок времени (времени функционирования «школы»). Можно «увидеть» курганы, созданные либо функционирующие в один и тот же период: например, сосуды 6, 13 и 48 из ряда 3 обнаружены в курганах № 3, 12 и 15 соответственно. Данные курганы расположены на некотором удалении друг от друга, но при этом мы можем говорить об их одновременности, основываясь на анализе керамической коллекции всего памятника.

Рис. 6. Схема расположения курганов на могильнике Быстровка-1 (подготовлено по: [Бородовский, 2002. Рис. 50]):

-

1 – неисследованные курганы; 2 – раскопанный курган и его номер; 3 – местонахождение сосудов 1-го ряда; 4 – местонахождение сосудов 2-го ряда; 5 – местонахождение сосудов 3-го ряда; 6 – местонахождение сосудов 4-го ряда; 7 – местонахождение сосудов 5-го ряда; 8 – местонахождение сосудов 6-го ряда

-

Fig. 6. The layout of the mounds on the Bystrovka-1 burial ground

(prepared by: [Borodovsky, 2002, fig. 50]):

-

1 – unexplored burial mound; 2 – excavated burial mound and its number; 3 – location of vessels of the first range; 4 – location of vessels of the second range; 5 – location of vessels of the third range; 6 – location of vessels of the fourth range; 7 – location of vessels of the fifth range; 8 – location of vessels of the sixth range

Отметим курган № 3, где присутствуют две могилы (9 и 5), и курган № 7 (могилы 4 и 7). В них найдены сосуды одного ряда (2) разных размеров, но с аналогичным соотношением параметров. Можно предположить, что в могилах 9 и 5 кургана № 3 захоронены родственники, как и в могилах 4 и 7 кургана № 7.

Интересна могила 1 из кургана № 7, где находились сосуд из группы 6 (номер 35) и еще два изделия (номера 25 и 27), не вошедшие в какой-либо ряд, т. е. изготовленные разными мастерами. Это означает, что гончары, сделавшие данные сосуды, работали в одно и то же время. То же самое можно сказать об изделиях номер 15 (ряд 2) и 34 (без ряда), находившихся в могиле 7 кургана № 7. Если предполагать близость по времени совершения захоронений под одной курганной группой, то этим сосудам по времени изготовления могут быть близки номера 8 (курган № 7, могила 4), 10 (курган № 7, могила 2). Сосуд номер 15 (курган № 7, могила 7) относится к ряду 2, где с ним вместе находится уже отмеченная посуда из курганов № 3 (могилы 5 и 9), № 9 (могила 2) и № 7 (могилы 4 и 7). Это значит, что погребения и курганы, где располагались эти изделия, также имели близкое время создания. Курган № 7 (см.

рис. 6) в плане анализа данного вопроса вообще уникальный. В его могилах обнаружены сосуды различных рядов-групп: могилы 8 и 4 из 1-й группы, могилы 4 и 7 из 2-й, могила 6 из 5-й, могила 1 из 6-й. Таким образом, можно отметить, что в могилы одного кургана и даже в одну могилу могли ставить изделия разных мастеров.

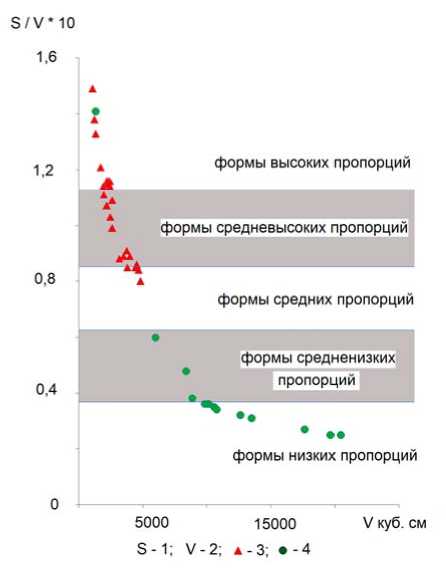

Метод выделения классов форм по общей пропорциональности изделий опирается на положение, что у каждого профессионального гончара складывается жесткий стереотип воспроизведения именно той формы сосуда, которую он привык делать. Значит, изготовление новой формы представляет собой процесс внесения изменений в традиционную систему распределения физических усилий. В итоге в первую очередь происходят изменения в навыках воспроизведения общей пропорциональности посуды [Цетлин, 2012 С. 160–164]. Результаты исследования коллекции памятника Быстровка-1, демонстрируемые в виде диаграммы (рис. 7), указывают на преобладание привычных форм. Изделия баночной формы все выполнены в рамках одной традиции. Среди сосудов с горловиной имеются формы-подражания, что говорит о процессах развития гончарной традиции, которые могут быть обусловлены как внутренними причинами, так и внешним влиянием.

Рис. 7. График общей пропорциональности форм керамических сосудов могильника Быстровка-1: 1 – площадь сосуда; 2 – объем сосуда; 3 – сосуды с горловиной; 4 – сосуды без горловины

-

Fig. 7. Graph of the general proportionality of the forms of ceramic vessels in the Bystrovka-1 burial ground: 1 – vessel area; 2 – vessel volume; 3 – vessels with neck; 4 – vessels without neck

Показательна корреляция изделий могильника Быстровка-1 с коллекциями из иных памятников большереченской культуры в Новосибирском Приобье – Новый Шарап-1, -2, Ми-лованово-1, -8 [Троицкая, Бородовский, 1994]. По своим характеристикам и линии традиции формообразования (рис. 8) коллекция Быстровки-1 занимает особое место: только для нее характерно наличие форм низких пропорций, а линия традиции формообразования отделена от других. Четко отделяется также коллекция памятника Новый Шарап-1, особая по своим размерам (изделия высоких и, частично, средневысоких пропорций) и линии традиции. Другие коллекции, участвующие в корреляционном анализе, занимают промежуточное положение между ними. С учетом того, что исследователи считали памятник Новый Шарап-1 ранним среди других (V–IV вв. до н. э.) [Троицкая, Бородовский, 1994. C. 15], а Быстровку-1 –

objects: 1

Bystrovka-1; 2

–

– формы высоких пропорций

Milovanovо-8; 4 – Novyi Sharap-1; 5 – Novyi Sharap-2

формы средневысокихпропорций формы средних пропорций формы средненизких пропорций

Fig. 8. Summary graph of the general proportionality of the forms of ceramic vessels from synchronous archaeological

Milovanovо-2; 3

Рис. 8. Сводный график общей пропорциональности форм керамических сосудов из синхронных памятников: 1 – Быстровка-1; 2 – Милованово-2; 3 – Миловано-во-8; 4 – Новый Шарап-1; 5 – Новый Шарап-2

–

Рис. 9. «Полупрофили» круглодонных ( 1 ) и плоскодонных ( 2 ) сосудов (цветом выделены сосуды из одного ряда), сосудов с горловиной ( 3 ) и без горловины ( 4 ) могильника Быст-ровка-1, выполненные при высоте сосуда 10 см с сохранением пропорций

Fig. 9. «Half-profiles» of round-bottomed (1) and flat-bottomed (2) ceramic vessels (vessels from one row are highlighted in color), vessels with a neck (3) and without a neck (4) made at a vessel height of 10 cm with preservation of proportions of the Bystrovka-1 burial ground поздним (III–II вв. до н. э.) [Троицкая, Бородовский, 1994. С. 18], очевидно, различия в традициях пропорциональности изделий объясняются хронологическими причинами и влиянием носителей других культур. Вопрос различия линий формообразования на графике требует дальнейшего анализа, прежде всего – технологии изготовления сосудов.

Полученные выводы для коллекции из памятника Быстровка-1 дублируются и прорисовками «полускелетов» сосудов: на графиках четко видно, что изделия одной «цепочки» (при приведении сосудов к единой высоте с сохранением параметров) имеют практически одинаковый профиль (рис. 9).

Заключение

Таким образом, для керамического комплекса памятника Быстровка-1 типичный «портрет» сосуда большереченской культуры демонстрируют изделия низкой и средней высоты, с приплюснутым или округлым туловом, с сильно профилированной различной высоты горловиной, средне выпуклым не регламентируемой высоты плечиком, с широким плоским и округлым дном. Различия в пропорциях проявляются в профилировке и высоте горловины, а также в высоте плечика.

Выделены группы сосудов, сходных между собой по разному количеству указателей. Анализ изделий, подобных по всем параметрам, позволяет предполагать, что это группы сосудов, изготовленные в рамках одного динамического стереотипа. Они могли быть продуктом одного мастера или узкого круга гончаров (родственников). Анализ планиграфии курганов и могил некрополя Быстровка-1 фиксирует близость совершения захоронений во времени и одновременное функционирование разных частей могильника. Продукция одного «мастера» использовалась здесь не только в захоронениях близких родственников, но и других членов данного сообщества.

Основную часть коллекции составляют изделия привычных форм, что свидетельствует об устойчивости гончарной традиции населения, оставившего данный некрополь. Но при этом среди изделий с горловиной присутствуют «формы-подражания», что говорит об изменении и продолжающемся внутреннем развитии гончарной традиции (изделия с горловиной в большинстве случаев имеют тулово, подобное баночным сосудам) и включении в нее инокультурных элементов, что на графике (см. рис. 7) отражается выходом из основной линии формообразования.

В целом корреляция коллекций продемонстрировала отсутствие единых стандартов в традиции формообразования у изделий из разных памятников.

Список литературы Морфологический анализ сосудов могильника раннего железного века Быстровка-1 (Новосибирское Приобье)

- Бобринский А. А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев: Изд-во Куйбышев. гос. ун-та, 1986. С. 137-157

- Бобринский А. А. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды // Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев: Изд-во Куйбышев. гос. ун-та, 1988. С. 5- 21

- Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: Коллективная монография. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5-109

- Бородовский А. П. Археологические памятники Искитимского района Новосибирской области. Новосибирск: Научно-производственный центр по сохранению историко-культур-ного наследия, 2002. 208 с

- Волкова Е. В. Керамика Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры как исторический источник. М.: Старый Сад, 1998. 260 с

- Волкова Е. В. Новинковские могильники фатьяновской культуры. М.: ИА РАН, 2010. 248 с

- Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // СА. 1973. № 1. С. 114-135

- Генинг В. Ф. Древняя керамика. Методы и программы исследования в археологии. Киев: Наук. дум., 1992. 188 с

- Гребенщиков А. В., Деревянко Е. И. Гончарство древних племен Приамурья (начало эпохи раннего железа). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. 120 с

- Жущиховская И. С. Миграции и культурные контакты в древности в контексте традиций производства // Вестник ДВОРАН. 1997. № 1. С. 48-53

- Жущиховская И. С. Археологическая керамика как индикатор миграций на юге Дальнего Востока // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии: Материалы Междунар. конф. «Из века в век», посвящ. 95-летию со дня рожд. акад. А. П. Окладникова и 50-летию Дальневосточной археологической экспедиции РАН. Владивосток, 11-25 сент. 2003 г. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2003. С. 125-127

- Кожин П. М. Значение керамики в изучении древних этнокультурных процессов // Керамика как исторический источник. Новосибирск: Наука, 1989. С. 54-70

- Матвеева Н. П. Саргатская культура на Среднем Тоболе. Новосибирск: Наука, 1993. 175 с

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Иванова Д. П. Морфологический анализ сосудов эпохи развитой бронзы (первая половина II тыс. до н. э.) лесостепного Прииртышья (по материалам погребальных комплексов Венгеровского микрорайона) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 2 (58). С. 44-66

- Мыльникова Л. Н., Селин Д. В. Комплекс керамики андроновской культуры Еловского II могильника: морфологический анализ (возможности методики В. Ф. Генинга) // Вестник Кемеров. гос. ун-та. 2015. Т. 6, № 2. С. 114-122

- Папин Д. В., Шамшин А. Б. Барнаульское Приобье в переходное время от эпохи бронзы к раннему железному веку. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 202 с

- Полосьмак Н. В. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск: Наука, 1987. 144 с

- Троицкая Т. Н., Бородовский А. П. Большереченская культура лесостепного Приобья. Новосибирск: Наука, 1994. 184 с

- Труфанов А. Я. Культуры эпохи поздней бронзы и переходного времени к железному веку в лесостепном Прииртышье: Дис. … канд. ист. наук. Кемерово: [б. и.], 1990. 15 с

- Цетлин Ю. Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: Изд-во ИА РАН, 2012. 379 с

- Чича-городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи / Молодин В. И., Парцингер Г., Кривоногов С. К. и др. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. Т. 3. 248 с

- Шульга П. И. К характеристике каменской культуры // Вопросы археологии и истории юга Западной Сибири. Барнаул: АлтГПА, 2013. С. 161-173

- Arnold D. E. Ceramic Theory and Cuitural Process. Cambridge, N. Y., Cambridge Uni. Press, 1989, 286 p. (New studies in archaeology)

- Gifford J. C. The type-variety method ceramics classification as an indicator of cultural phenomena. American Antiquity, 1960, vol. 25, no. 3, p. 341-347

- Nordström H. A. Cultural Ecology auf ceramic technology. Early Nubian Cultures from the Firth and the Fourth Millennia BC. Stockholm, Almgwist and Wiksell, 1972, 200 p

- Shepard A. O. Ceramics for archaeologist. Washington, Carnegie Institution of Washington, 1965, 380 p