Морфологический анализ верхнечелюстных пазух при помощи 3D-моделирования

Автор: Зелва О.В., Колсанов А.В., Зельтер П.М., Сидоров Е.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Морфология. Патология

Статья в выпуске: 6 (60), 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение. Изучение анатомии верхнечелюстных пазух с помощью компьютерно-томографической методики является актуальным направлением научных исследований. Наиболее развивающейся методикой, которая позволяет перейти от плоскостных изображений к картине, наглядно представляющей форму анатомической структуры и топографо-анатомические соотношения, является трёхмерное моделирование.Цель: проанализировать формы верхнечелюстных пазух при помощи 3D-моделирования с использованием аппаратно-программного комплекса «Автоплан».Материалы и методы. В первичный анализ вошли данные 260 исследований мультиспиральной компьютерной томографии головы и лицевого скелета, из которых в последующем были выбраны 80. Исследования проводились на мультиспиральных компьютерных томографах Aqulion 32 (Toshiba, Япония) и Revolution EVO 128 (GE, Россия). Возраст пациентов исследуемой группы варьировал от 22 до 84 лет, средний возраст составил 52,31 ± 3,18 года. Для стратификации пациентов исследуемой группы по возрастным критериям была использована схема возрастной периодизации Института возрастной физиологии РАМН (1969).Результаты. Анализ формы верхнечелюстных пазух показал, что тенденции распространенности различных типов их форм практически одинаковы как при общем анализе формы верхнечелюстных пазух в исследуемой группе, так и при изолированном анализе правой и левой верхнечелюстных пазух.Выводы. Провести полноценное изучение формы верхнечелюстных пазух позволяет только их трёхмерное моделирование, т.к. оно даёт возможность перейти от линейных размеров к объёмным измерениям путём выделения всех элементов объёмного изображения, которые относятся к полости пазухи. Исследование формы верхнечелюстных пазух является современной проблемой с отсутствием единого подхода к процессу сегментации и интерпретации результатов. Применительно к оториноларингологии, трёхмерные реконструкции изображений, получаемых на основе компьютерной томографии, эффективны для оценки выбора того типа хирургического вмешательства, который максимально допустим у конкретного пациента.

Околоносовые пазухи, верхнечелюстные пазухи, трёхмерное моделирование, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/143179506

IDR: 143179506 | УДК: 616.216.1:004.94 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2022.6.MORPH.2

Текст научной статьи Морфологический анализ верхнечелюстных пазух при помощи 3D-моделирования

Изучение анатомии верхнечелюстных пазух с помощью компьютерно-томографической методики является актуальным направлением научных исследований. В большинстве публикаций подробно проанализированы линейные размеры верхнечелюстных пазух, степень их пневматизации, связь параметров с полом, возрастными и расовыми характеристиками [1]. Ранее пазухи рассматривались в виде объектов на компьютерных томограммах в нескольких плоскостях [2].

В многочисленных работах, изучающих морфометрические характеристики, исследователи часто используют линейные измерения [3]. При этом, часть авторов до сих пор применяет для оценки форм верхнечелюстных пазух рентгенограммы, информативность которых и в клинической практике, и для анатомических исследований не абсолютно достоверна. Работы, в которых анализируются данные компьютерной или конусно-лучевой томографии, являются более весомыми, потому как такие изображения исключают проекционные неточности [4].

Наиболее развивающейся методикой, которая позволяет перейти от плоскостных изображений к картине, наглядно представляющей форму анатомической структуры и топографо-анатомические соотношения, является трёхмерное моделирование. В настоящее время опубликован ряд работ по методике получения трёхмерных моделей верхнечелюстных пазух [5–8], однако отсутствует детализация технологии такого моделирования, разнятся полученные данные.

Только трёхмерная модель верхнечелюстной пазухи даёт возможность полноценно оценить её форму и перейти от линейных размеров к объёмным измерениям путём выделения всех элементов объёмного изображения, которые относятся к полости пазухи.

В то же время совершенствование технологии сегментации и полученния трёхмерных моделей верхнечелюстных пазух является актуальным как для клинической анатомии, так и для практической медицины.

Материалы и методы

Материалом исследования послужили данные мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) головы и лицевого скелета, которая проводилась пациентам Клиник Самарского государственного медицинского университета в период с 2019 по 2021 год. Исследования проводились на мультиспиральных компьютерных томографах Aqulion 32 (Toshiba, Япония) и Revolution EVO 128 (GE, Россия). Все исследования проводились в связи с подозрением на патологию головного мозга и на костно-травматические повреждения лицевого скелета. В первичный анализ вошли 260 исследований, из которых в последующем были выбраны 80.

МСКТ проводилось пациентам в возрасте от 22 до 84 лет. Средний возраст пациентов исследуемой группы составил 52,31 ± 3,18 года. Из включённых в исследование пациентов было 43 (53,75 %) мужчины и 37 (46,25 %) женщин.

Для стратификации пациентов исследуемой группы по возрастным критериям была использована схема возрастной периодизации института возрастной физиологии РАМН (1969), которая используется в медицинской морфометрии.

Выделяли возрастные периоды:

-

1. Первый период зрелого возраста (мужчины 21–35 лет, женщины 20–35 лет).

-

2. Второй период зрелого возраста (мужчины 36–60 лет, женщины 36–55 лет).

-

3. Пожилой возраст (мужчины 61–74 года, женщины 56–74 года).

-

4. Старческий возраст (мужчины и женщины 75–90 лет).

Распределение пациентов по группам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение пациентов по группам в зависимости от возраста

Table 1. Distribution of patients into groups depending on age

|

Возрастные периоды |

Исследуемая группа, чел. |

Мужчины |

Женщины |

|

Первый зрелый |

18 |

7 |

11 |

|

Второй зрелый |

22 |

13 |

9 |

|

Пожилой |

26 |

12 |

14 |

|

Старческий |

14 |

6 |

8 |

|

Итого |

80 |

43 |

37 |

Как видно из таблицы 1, нам удалось сформировать достаточно однородную половозрастную структуру, при этом отмечается некоторое преобладание мужчин в группе второго зрелого возраста (34 %) и женщин в группе пожилого возраста (33 %).

Анализ формы верхнечелюстных пазух

Система автоматизированного планирования хирургического лечения «Автоплан» – аппаратнопрограммный комплекс (АПК «Автоплан», РУ.СГМУ.941149.001.ПС), предназначенный для предоперационного планирования с использованием данных томографических исследований для построения трёхмерной полигональной модели.

Полученные данные исследуемой группы были загружены в систему «Автоплан» в формате DICOM, в дальнейшем они были обработаны в зависимости от степени пневматизации с помощью инструментов «роста области» и трёхмерной интерполяции.

После проведения сегментации 210 верхнечелюстных пазух были проанализированы на предмет формы в соответствии с приведённой классификацией, основанной на данных компьютерных томограмм с последующей 3D-визуализацией [9]:

-

1. Трёхгранная пирамида. Такие пазухи имели примерную форму пирамиды с тремя гранями и основанием на медиальной стенке верхнечелюстной пазухи.

-

2. Четырёхгранная пирамида. Такие пазухи имели примерную форму пирамиды с четырьмя гранями и основанием на медиальной стенке верхнечелюстной пазухи.

-

3. Щелевидная форма. При такой форме пазухи имели чаще сниженный тип пневматизации (гипопневматизация), в отличие от первых двух типов ширина у них преобладает над высотой, а форма лишь отдаленно напоминает пирамиду.

-

4. Неопределённая форма. К данной группе пазух мы отнесли различные формы, которые не укладываются в форму первых трёх групп: с разнообразными отрогами, в виде объёмной восьмёрки и т.д. В ряде случаев такая форма наблюдалась при резком уменьшении объёма, практически аплазии, в некоторых случаях и при гиперпневматизации форма пазухи даже отдалённо не напоминала пирамиду.

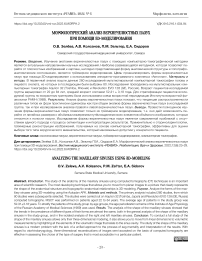

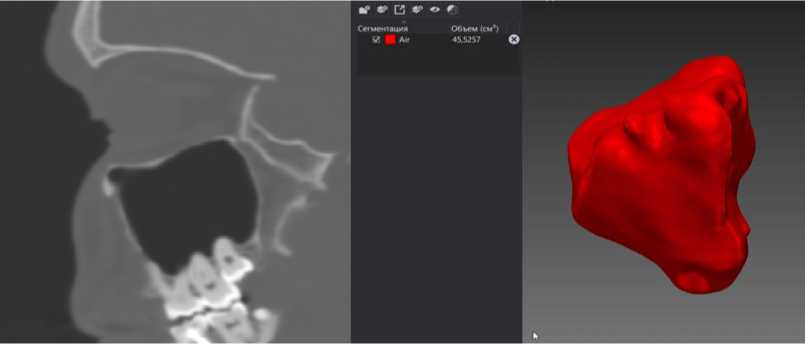

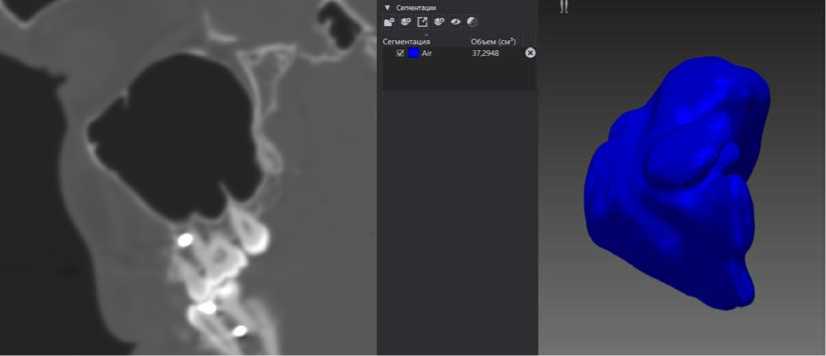

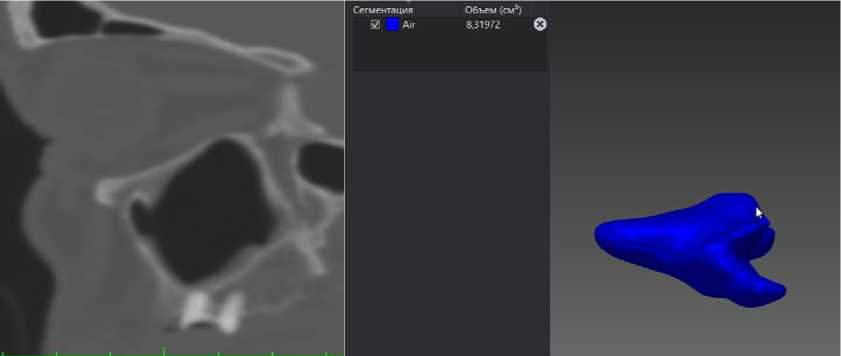

Изображения пазух описанных выше форм представлены на сагиттальных реконструкциях и трёхмерных моделях на рисунках 1–4.

Рисунок 1. Верхнечелюстная пазуха трёхгранной формы

Figure 1. Maxillary sinus trihedral

Рисунок 2. Верхнечелюстная пазуха четырёхгранной формы

Figure 2. Maxillary sinus tetrahedral

Рисунок 3. Верхнечелюстная пазуха щелевидной формы

Figure 3. Maxillary sinus slit-shaped

Рисунок 4. Верхнечелюстная пазуха неопределённой формы с наличием отрогов

Figure 4. Maxillary sinus indeterminate with spurs

Результаты

Проанализировав принадлежность верхнечелюстных пазух к той или иной группе, были получены следующие результаты.

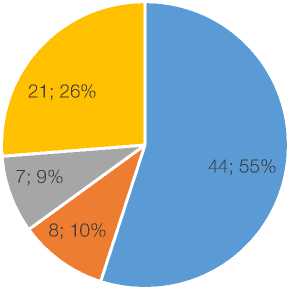

При анализе исследуемой группы наибольшее распространение имел «классический» тип трёхгранной пирамиды, далее по распространённости шли четырёхгранная форма, неопределённая и щелевидная формы (рис. 5).

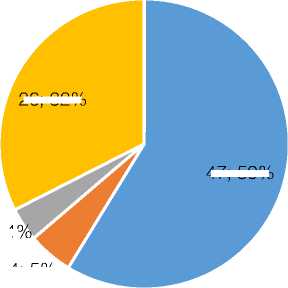

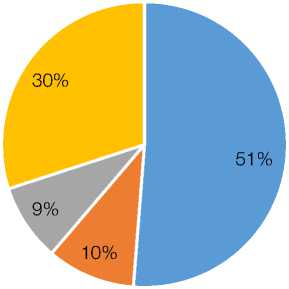

Аналогичная тенденция преобладания формы трёхгранной пирамиды наблюдалась при изолированном анализе правой и левой верхнечелюстных пазух (рис. 6, 7).

По данным диаграмм можно сделать вывод о том, что тенденции распространённости различных типов форм верхнечелюстных пазух практически одинаковы (табл. 2).

Трёхгранная Четырёхгранная Щелевидная Неопределённая

Рисунок 5. Форма верхнечелюстных пазух в исследуемой группе

Figure 5. Maxillary sinus shape in the study group

26; 32%

47; 59%

4; 5%

3; 4

Трёхгранная Четырёхгранная Щелевидная Неопредёленная

Рисунок 6. Форма правой верхнечелюстной пазухи

Figure 6. The shape of the right maxillary sinus

Трёхгранная Четырёхгранная Щелевидная Неопределённая

Рисунок 7. Форма левой верхнечелюстной пазухи

Figure 7. Left maxillary sinus shape

Таблица. 2. Сопряжённость между формами правой (П) и левой (Л) верхнечелюстных пазух

Table. 2. Conjugation between the forms of the right (R) and left (L) maxillary sinuses

|

Форма слева |

Всего |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|||

|

Форма справа |

Трёхгранная (1) |

34 |

2 |

0 |

5 |

41 |

|

Четырёхгранная (2) |

2 |

1 |

0 |

5 |

8 |

|

|

Щелевидная (3) |

0 |

0 |

3 |

4 |

7 |

|

|

Неопределённая (4) |

11 |

1 |

0 |

12 |

24 |

|

|

Всего: |

47 |

4 |

3 |

26 |

80 |

|

Обсуждение

Двухмерная реконструкция верхнечелюстных пазух на плоскости не в полной мере отображает истинную форму объекта. Традиционно, основной плоскостью для анализа компьютерных томограмм является аксиальная, но даже дополнение её муль-типланарными реконструкциями, такими как сагиттальная или фронтальная (корональная), не позволяет судить о настоящем типе формы пазухи. Так, на четырёх изображениях в сагиттальной плоскости полость пазухи практически не отличается по форме, при этом трёхмерная модель иллюстрирует значительную разницу форм представленных верхнечелюстных пазух.

Только трёхмерная модель верхнечелюстной пазухи даёт возможность полноценно оценить её форму, а также перейти от линейных размеров к объёмным измерениям путем выделения всех элементов объёмного изображения, которые относятся к полости пазухи.

Таким образом, мы проанализировали эффективность построения трёхмерных моделей верхнечелюстных пазух с определением их формы.

Заключение

Исследование формы верхнечелюстных пазух является современной проблемой с отсутствием единого подхода к процессу сегментации и интерпретации результатов.

Применительно к оториноларингологии, трёхмерные реконструкции изображений, получаемых на основе КТ, эффективны для оценки выбора того типа хирургического вмешательства, который максимально допустим у конкретного пациента.

Список литературы Морфологический анализ верхнечелюстных пазух при помощи 3D-моделирования

- Гайворонский И.В., Смирнова М.А., Гайворонская М.Г. Анатомические корреляции при различных вариантах строения верхнечелюстной пазухи и альвеолярного отростка верхней челюсти. Вестн. СПбГУ. Серия 11: Медицина. 2008;3:95-100.

- Mossa-Basha M, Blitz AM. Imaging of the paranasal sinuses. Semin Roentgenol. 2013;48(1):14-34.

- Терновой С.К., Араблинский А.В., Синицын В.Е. Современная лучевая диагностика заболеваний придаточных пазух носа. Москва. 2004:120.

- Ganz SD. Computer-aided design/computer-aided manufacturing applications using CT and cone beam CT scanning technology. Dent Clin North Am. 2008;52:777-808.

- Shi H, Scarfe WC, Farman AG Maxillary sinus 3D segmentation and reconstruction from cone beam CT data sets. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2006;1(2):83-89.

- Jinda-apiraksa A, Ongt SH, Hiew LT, Foong KWC, Kondo T (2009) A segmentation technique for maxillary sinus using the 3-D level set method. In: TENCON-2009 IEEE region 10 conference, 23-26 Jan. 2009. 2009:1-6.

- Bui NL, Ong SH, Foong KW Automatic segmentation of the nasal cavity and paranasal sinuses from cone-beam CT images. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2015;10(8):1269-1277.

- Morgan N, Van Gerven A, Smolders A, de Faria Vasconcelos K, Willems H, Jacobs R. Convolutional neural network for automatic maxillary sinus segmentation on cone-beam computed tomographic images. Sci Rep. 2022 May 7;12(1):7523. 10.1038/s41598-022-11483-3. ; PMCID: PMC9079060.

- Aliu A, Mohammad MS, Sirajo BS, Ibrahim AM, Abdullahi ZD. Classification of anatomical variants of maxillary sinus shapes and symmetry using computerized tomographic imaging. Sub-Saharan Afr J Med. 2019;6:143-7.