Морфологическое исследование репаративных эффектов раствора бишофита и кислоты глицирризиновой на экспериментальной модели полнослойных линейных кожных ран

Автор: Митрофанова И.Ю., Смирнов А.В., Сысуев Б.Б.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 4 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что минерал бишофит является биологически активным веществом, проявляющим противовоспалительное, иммуностимулирующее и ранозаживляющее действие в экспериментальной и клинической патологии. Было проведено изучение морфологических особенностей процессов репарации полнослойной кожной раны под влиянием раствора бишофита и кислоты глицирризиновой. Установлено, что, в отличие от данных контрольной группы, скорость репаративных процессов при лечении раствором бишофита и кислоты глицирризиновой была выше. Предлагаемый раствор бишофита уменьшал развитие отечности и эритемы пораженного участка кожи, ускорял отторжение струпа. Поэтому раствор бишофита и кислоты глицирризиновой целесообразно использовать в качестве противовоспалительного средства с выраженной противовирусной, иммуномодулирующей и ранозаживляющей активностью при воспалительных заболеваниях глаз.

Минерал бишофит, глицирризиновая кислота, репаративные эффекты

Короткий адрес: https://sciup.org/142148922

IDR: 142148922 | УДК: 591:615.326:549.456.1:615.457+616.

Текст научной статьи Морфологическое исследование репаративных эффектов раствора бишофита и кислоты глицирризиновой на экспериментальной модели полнослойных линейных кожных ран

За последние 10 лет уровень заболеваний органа зрения увеличился в среднем на 25,8 %. Ведущими заболеваниями органа зрения являются катаракта и глаукома, которые вместе составляют более 86,9 % всех заболеваний глаза и его придаточного аппарата [5].

На поражения роговицы и их последствия приходится более 30 %. Из них наиболее тяжелую группу патологии представляют ранения роговицы химическими, термическими и термохимическими агентами, которые составляют 30—62,8 % общего количества травм глаза [5].

В ряде случаев офтальмологические патологии не поддаются консервативной терапии и требуют применения хирургических методов лечения, которое часто сопровождается осложнениями в восстановительном периоде.

Большинство применяемых в настоящее время офтальмологических лекарственных средств не обладают выраженной репаративной и противовоспалительной активностью.

При поиске новых стимуляторов репарации роговицы и противовоспалительных лекарственных средств для офтальмологического применения обращают на себя внимание соединения магния, которые стабилизируют энергетический обмен в регенерирующей ткани и стимулируют регенерационные процессы. Предполагают, что магний в тканях, в особенности в слизистых, не только стабилизирует энергетический обмен и местную иммунореактивность, но и определяет их противовоспалительный потенциал [2]. Определенное значение в данном аспекте имеет природный минеральный комплес бишофит, состоящий на 90—96 % из магния хлорида с включением макро- и микроэлементов [6]. Самой высокой в мире концентрацией магния хлорида (88—98 %) [6] характеризуются запасы волгоградского бишофита, что позволяет рассматривать бишофит этого месторождения как перспективный, доступный и экологически чистый сырьевой источник для создания лекарственных средств.

В связи с этим актуальным направлением остается разработка и внедрение новых, более эффективных противовоспалительных средств с выраженной иммуномодулирующей и ранозаживляющей активностью и изучение влияния бишофита на процессы репарации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Морфологическое изучение репаративных эффектов раствора бишофита и кислоты глицирризино-вой на модели полнослойной кожной раны.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования процессов регенерации полнослойных кожных ран крыс при курсовом местном применении раствора бишофита и кислоты глицирризи-новой проводили на 30 крысах-самках массой 280— 320 г. Животные были разделены на три группы: первая группа — контрольные крысы; вторая группа — крысы, леченные глазными каплями «Лакрисифи»; третья группа — крысы, леченные раствором бишофита и кислоты глицирризиновой, состоящим на 10 % из стандартизированного минерала бишофит (в сухом остатке 96 % магния хлорида) и кислоты глицирризиновой [2]. Исследуемые препараты наносили один раз в сутки в течение 21 дня.

Животных выводили из эксперимента с помощью летальной дозы хлороформа. После эвтаназии быстро проводили забор материала. Фрагменты кожи и подлежащих тканей размерами 0,5 х 0,5 см (от одного экспериментального животного осуществляли забор двух фрагментов исследуемой ткани) фиксировали 10%-м раствором нейтрального забуференного формалина (рН 7,4) в течение 24 ч, с дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов и изготовлением парафиновых блоков [7]. На роторном микротоме изготавливали срезы толщиной 5—6 мкм (с одного блока 1 гистологический препарат). В дальнейшем, для выявления общепатологических процессов производили окрашивание гематоксилином и эозином по общепринятой гистологической методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

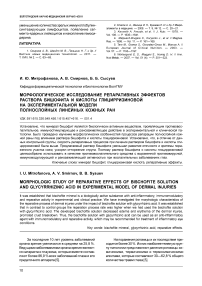

В ходе морфологического исследования микропрепаратов кожных ран крыс всех групп в исходном состоянии обнаружено наличие линейной раневой поверхности кожи с некротизированным эпидермисом, его производными и дермой. В дерме и подкожной жировой клетчатке определяется выраженный фибринозно-гнойный экссудат, содержащий значительное количество нейтрофильных лейкоцитов, часть из которых разрушена. В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдаются выраженные признаки экссудативной реакции с полиморфно-нуклеарной инфильтрацией, выраженное полнокровие.

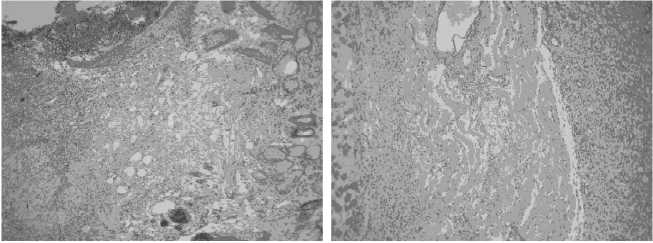

В краях раны эпидермис некротизирован, инфильтрирован нейтрофильными лейкоцитами. В дерме и подкожной жировой клетчатке определяется умеренно выраженная полиморфно-нуклеарная инфильтрация. Волосяные фолликулы, сальные железы сохранены. В скелетной мышечной ткани и межмышечных прослойках фиброзной и жировой тканей наблюдается умеренная экссудативная реакция с полиморфно-нуклеарной инфильтрацией и зонами отека (серозного экссудата) (рис. 1).

Рис. 1. Гистологическое строение раны кожи крыс в исходном состоянии.

Окраска гематоксилином-эозином.

Увеличение х 400

У интактных крыс на 3-и сутки эксперимента не обнаружено значимых морфологических изменений раневой поверхности, дермы и подкожной жировой клетчатки по сравнению с исходным состоянием. Зона некроза по сравнению с предыдущим сроком сохраняет свои размеры или даже несколько увеличена. В отдельных случаях обнаруживаются «карманы» с гнойным экссудатом. В дне раны в зоне демаркационного воспаления наблюдаются полнокровные кровеносные сосуды, увеличение количества фибробластов, миофибробластов, гистиоцитов в периваскулярных отделах, появляются вновь образованные сосуды, сосудистые почки.

В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдаются дистрофические изменения, очаговая полиморфно-нуклеарная инфильтрация, появление в пе-римизии участков ангиогенеза и грануляционной ткани.

В краях раны сохраняется полиморфно-нуклеарная инфильтрация. В дерме обнаруживаются участки грануляционной ткани, богатые вновь образованными сосудами, фибробластами и гистиоцитами в периваскулярных отделах.

На 7-е сутки эксперимента у интактных крыс раневая поверхность кожи и дерма не претерпевают существенных морфологических изменений, зона некроза уменьшена по сравнению с предыдущим сроком.

В дне раны в зону демаркационного воспаления вовлекается скелетная мышечная ткань, в которой наблюдаются выраженные дистрофические и атрофические изменения, очаги некроза, обильная межмышечная полиморфно-нуклеарная инфильтрация, наличие в перимизии участков ангиогенеза и грануляционной ткани.

В краях раны в дерме обнаруживаются хорошо развитая грануляционная ткань с большим количеством соединительнотканных клеток: фибробластов и гистиоцитов, а также небольшие скопления малых лимфоцитов, сохраняется полиморфно-нуклеарная инфильтрация. В эпидермисе появляются участки разрастания и регенерации эпителия по краям раны.

На 14-е сутки эксперимента у интактных крыс при морфологическом исследовании отмечена эпи-телизация линейной раневой поверхности под покрывающим ее струпом. В дерме определяется грануляционная ткань со слабой полиморфно-нуклеарной инфильтрацией, большим количеством фибробластов и гистиоцитов, единичными гемосидерофагами. Наблюдаются процессы коллагенообразования, а также появление незрелых волосяных фолликулов в виде эпителиальных почек.

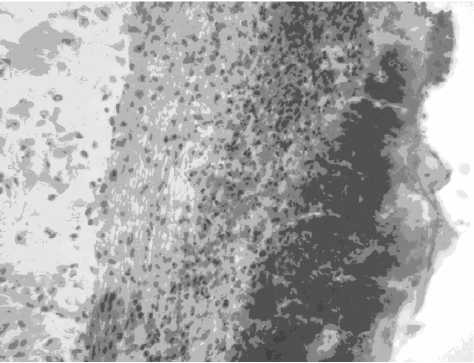

В скелетной мышечной ткани сохраняются выраженные дистрофические и атрофические изменения, небольшая очаговая межмышечная полиморфно-нуклеарная инфильтрация, в перимизии обнаруживаются участки грануляционной ткани (рис. 2).

У крыс, леченных глазными каплями «Лакриси-фи», на 3-и сутки эксперимента обнаружено наличие линейной раневой поверхности кожи, покрытой фибринозно-гнойным экссудатом, под которым располагается слой тканевого детрита. В дерме и подкожной жировой клетчатке определяется умеренно выраженная полиморфно-нуклеарная инфильтрация, экссудат содержит помимо нейтрофильных лейкоцитов значительное количество фибрина. Зона некроза по сравнению с предыдущим сроком сохраняет свои размеры или даже несколько увеличена. В дне раны в зоне демаркационного воспаления наблюдаются полнокровные кровеносные сосуды, увеличение количества фибробластов, миофибробластов, гистиоцитов в периваскулярных отделах, появляются вновь образованные сосуды, сосудистые почки.

В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдаются дистрофические изменения, очаговая полиморфно-нуклеарная инфильтрация, появление участков ангиогенеза и грануляционной ткани.

В краях раны сохраняется полиморфно-нуклеарная инфильтрация. В дерме обнаруживаются участки грануляционной ткани, богатые вновь образованными сосудами, фибробластами и гистиоцитами в периваскулярных отделах.

На 7-е сутки эксперимента у крыс группы, леченных глазными каплями «Лакрисифи», слой тканевого детрита замещается грануляционной тканью. В дерме и подкожной жировой клетчатке сохраняется умеренно выраженная полиморфно-нуклеарная инфильтрация. Зона некроза по сравнению с предыдущим сроком сохраняет свои размеры. В дне раны в зоне демаркационного воспаления не отменено существенных морфологических изменений по сравнению с предыдущим сроком.

Рис. 2. Гистологическое строение ран кожи на 3-и сутки эксперимента: а — интактных крыс; б — под влиянием глазных капель «Лакрисифи»; в — под влиянием раствора бишофита и кислоты глицирризиновой.

Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение х 400

В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдаются слабо выраженные дистрофические изменения, полнокровие, наличие в межмышечных отделах участков грануляционной ткани с эозинофильными лейкоцитами. Полиморфно-нуклеарная инфильтрация минимальная.

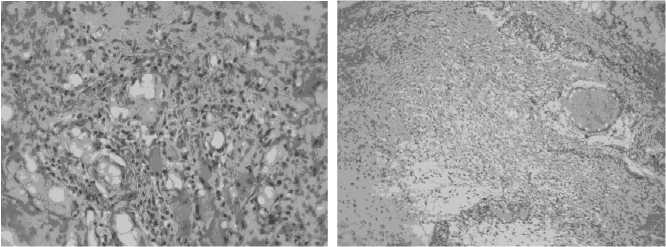

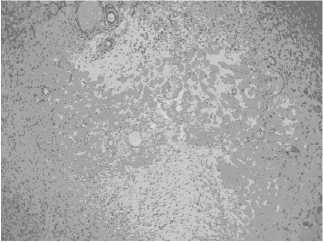

В краях раны в дерме обнаруживаются хорошо развитая грануляционная ткань с большим количеством соединительнотканных клеток. Полиморфно-нуклеарная инфильтрация сохраняется по мере продвижения к центру раны. В эпидермисе наблюдаются процессы эпителизации раневой поверхности в виде поверхностного роста тонких пластов плоского эпителия (рис. 3).

В краях раны в дерме обнаруживаются хорошо развитая грануляционная ткань с большим количеством соединительнотканных клеток, появление волосяных фолликулов различной степени зрелости, полиморфно-нуклеарная инфильтрация слабо выражена.

На 14-е сутки эксперимента у крыс группы, леченных глазными каплями «Лакрисифи», наблюдается эпителизация покрытой струпом раневой поверхности. В дерме определяется грануляционная ткань со слабой полиморфно-нуклеарной инфильтрацией, большим количеством фибробластов и гистиоцитов, единичными гемосидерофагами. Наблюдаются процессы коллагенообразования, а также появление незрелых волосяных фолликулов в виде эпителиальных почек.

В скелетной мышечной ткани сохраняются выраженные дистрофические и атрофические изменения, небольшая очаговая межмышечная полиморфно-нуклеарная инфильтрация, в перимизии обнаруживаются участки грануляционной ткани.

При морфологическом исследовании кожных ран у крыс, леченных раствором бишофита и кислоты глицирризиновой, на 3-и сутки эксперимента, как и в предыдущих группах, обнаружено наличие линейной раневой поверхности кожи, покрытой фибринозно-гнойным экссудатом, под которым располагается зона некроза меньшей толщины по сравнению с контрольной группой и группой крыс, леченных глазными каплями «Лакрисифи». В дер- ме и подкожной жировой клетчатке определяется умеренно выраженная полиморфно-нуклеарная инфильтрация. В дне раны в зоне демаркационного воспаления наблюдается умеренное полнокровие, появление грануляционной ткани, состоящей из фибробластов, миофибробластов, гистиоцитов, вновь образованных кровеносных сосудов, сосудистых почек.

В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдения аналогичны исходу. В дерме обнаруживаются меньшие по размерам участки грануляционной ткани.

На 7-е сутки эксперимента у крыс, леченных раствором бишофита и кислоты глицирризиновой, раневая поверхность, дерма и подкожая жировая клетчатка не претерпевают значимых морфологических изменений раневой поверхности, дермы и подкожной жировой клетчатки по сравнению с предыдущим сроком. Полиморфно-нуклеарная инфильтрация слабая.

В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдаются слабо выраженные дистрофические изменения, полнокровие, наличие в межмышечных отделах участков грануляционной ткани с эозинофильными лейкоцитами. Полиморфно-нуклеарная инфильтрация минимальная.

В краях раны сохраняется полиморфно-нуклеарная инфильтрация. В дерме обнаруживаются меньшие по размерам участки грануляционной ткани.

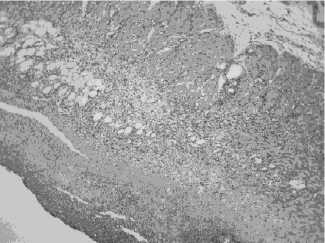

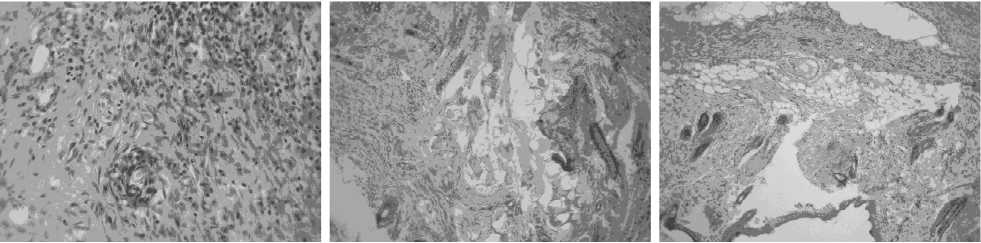

На 14-е сутки эксперимента у крыс, леченных раствором бишофита и кислоты глицирризиновой, обнаружена эпителизированная раневая поверхность кожи, покрытая тонким слоем эпидермиса, формирующимися волосяными фолликулами и сальными железами. Морфологические изменения дермы и подлежащей скелетной мышечной ткани аналогичны соответствующим изменениям предыдущего срока. Полиморфно-нуклеарная инфильтрация минимальная (рис. 4).

В краях раны в дерме обнаруживаются участки грануляционной ткани, формирующиеся волосяные фолликулы и сальные железы. В эпидермисе имеются участки акантоза за счет разрастания и регенерации эпителия краев раны.

Рис. 3. Гистологическое строение ран кожи на 7-е сутки эксперимента: а — интактных крыс; б — под влиянием глазных капель «Лакрисифи»; в — под влиянием раствора бишофита и кислоты глицирризиновой.

Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение х 400

Рис. 4. Гистологическое строение ран кожи на 14-е сутки эксперимента: а — интактных крыс; б — под влиянием глазных капель «Лакрисифи»; в — под влиянием раствора бишофита и кислоты глицирризиновой.

Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение х 400

В подлежащей скелетной мышечной ткани наблюдаются слабо выраженные дистрофические изменения, наличие в межмышечных отделах участков грануляционной ткани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изучение гистологических препаратов фрагментов кожи, подвергавшихся лечению раствором бишофита и кислоты глицир-ризиновой, свидетельствуют, что в отличие от данных контрольной группы скорость репаративных процессов при лечении раствором бишофита и кислоты глицирризиновой была выше. Предлагаемый раствор бишофита уменьшал развитие отечности и эритемы пораженного участка кожи, ускорял отторжение струпа. Поэтому раствор бишофита и кислоты глицирризиновой целесообразно использовать в качестве противовоспалительного средства с выраженной противовирусной, иммуномодулирующей и ранозаживляющей активностью при воспалительных заболеваниях глаз.