Морфология и морфометрические показатели слизистой оболочки различных отделов кишечника пациентов с постхолецистэктомическим синдромом

Автор: Щербаков Иван Тимофеевич, Леонтьева Нина Ивановна, Грачева Нина Михайловна, Соловьева Алина Ивановна, Виноградов Николай Алексеевич, Бабаева Рамиля Эмиль

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность проблемы связана с увеличением числа пациентов желчнокаменной болезнью трудоспособного возраста и значительным ростом холецистэктомий не только в России, но и во всем мире. Известно, что ежегодно их проводится более 2,5 млн. При этом у 5-40% оперированных пациентов развивается постхолецистэктомический синдром, который проявляется рецидивирующими болями в брюшной полости и хологенной диареей. Целью исследования является оценка морфофункциональных изменений в слизистой оболочке различных отделов кишечника у пациентов с постхолецистэктомическим синдромом. Гистологическими, гистохимическими, морфометрическими и бактериоскопическими, паразитологическими методами изучены 42 биоптата слизистой оболочки различных отделов кишечника пациентов, перенесших холецистэктомию. Контрольную группу составили 18 биоптатов практически здоровых лиц. Для объективизации исследования проводили морфометрическое изучение слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки по 34-м, слепой кишки и сигмовидной кишки по 22 параметрам. В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки выявлен хронический дуоденит разной степени активности патологического процесса и атрофия кишечных ворсинок, кишечные железы укорачивались, кишечные ворсинки становились менее широкими. Эпителиальный пласт кишечных ворсинок и кишечных желез был обильно инфильтрирован нейтрофильными гранулоцитами. Плотность воспалительного клеточного инфильтрата в строме кишечных ворсинок и кишечных желез возрастала. На поверхности эпителиального пласта кишечных ворсинок и между кишечными железами часто обнаруживались кампилобактеры, реже -криптоспоридии. В слизистой оболочке слепой и сигмовидной кишок выявлен хронический колит разной степени активности патологического процесса и атрофия кишечных желез. Толщина слизистой оболочки и глубина кишечных желез были ниже, чем в норме. Таким образом, у пациентов с постхолецистэктомическим синдромом выявлены выраженные морфометрические и гистологические изменения в слизистой оболочке различных отделов кишечника, при этом глубина и степень ее поражения были более значимыми в ее проксимальных отделах.

Двенадцатиперстная кишка, слепая кишка, сигмовидная кишка, патоморфология, постхолецистэктомический синдром, морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/143177407

IDR: 143177407 | DOI: 10.20340/mv-mn.2020.28(3)58-64

Текст научной статьи Морфология и морфометрические показатели слизистой оболочки различных отделов кишечника пациентов с постхолецистэктомическим синдромом

Щербаков И.Т., Леонтьева Н.И., Грачева Н.М., Соловьева А.И., Виноградов Н.А., Бабаева Р.Э. Морфология и морфометрические показатели слизистой оболочки различных отделов кишечника пациентов с постхолецистэктомическим синдромом// Морфологические ведомости.- 2020.- Том 28.- № 3.- С. 58-64. (3):58-64

Shcherbakov IT, Leontyeva NI, Gracheva NM, Solovyova AI, Vinogradov NA, Babaeva RE. Morphology and morphometric indicators of the mucous membrane of various parts of the intestine of patients with postcholecystectomy syndrome. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2020;28(3):58-64. (3):58-64

Введение . Актуальность проблемы связана с увеличением числа пациентов желчнокаменной болезнью трудоспособного возраста и значительным ростом холецистэктомий не только в России, но и во всем мире. Известно, что ежегодно их проводится более 2,5 млн. При этом у 5-40% оперированных пациентов развивается постхолецистэктомический синдром (далее - ПХЭС), который проявляется рецидивирующими болями в брюшной полости и холегенной диареей. Длительное время считалось, что ПХЭС связан с нарушением секреторной, моторной и гормональной функций пищеварительной системы, обусловленных хирургическим вмешательством [1]. Так, по мнению Калинина и соавт. (2011), ПХЭС - собирательное понятие, под которым понимают прогрессирующее заболевание, возникающее в результате проведенной операции [2]. С этим мнением нельзя полностью согласиться, поскольку данное определение не имеет клинического значения и не отражает сущности самого заболевания, включающего органическую и/или функциональную причину. Как было установлено ранее, большое значение в развитии ПХЭС имеет дисфункция сфинктера большого дуоденального сосочка (сфинктера Одди) в сочетании со стенозирующим дуоденальным папиллитом [3-5]. Они приводят к дуоденальной гипертензии, ранней деконъюгации желчных кислот с последующим нарушением ощелачивания содержимого двенадцатиперстной кишки (ДПК) [6-7]. Установлено, что после холецистэктомии (далее -ХЭ) нарушается физиологическое взаимодействие органов гастро-дуодено-панкреатической зоны, приводящее к снижению продукции кислоты желудочного сока, формированию различных нарушений моторики и изменению биохимического состава желчи и ее бактерицидных свойств [8-9]. Нарушения бактерицидных свойств желчи, в свою очередь, приводят к усилению и осложнению бактериальной контаминации слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (далее - СОДПК) [10]. Изменение же состава микрофлоры внутри просвета вызывает структурные нарушения в ее слизистой оболочке [11]. Козлова и соавт. (2010), проводя морфометрическое исследование энтероцитов слизистой оболочки при различной патологии гепато-билиарной системы, установили корреляционную связь между содержанием холестерина и желчных кислот при холецистите и дискинезии желчевыводящих путей [12]. Однако до настоящего времени еще недостаточно изучено влияние различной степени микробной контаминации СОДПК и других отделов кишечника на выраженность клинических проявлений и морфофункциональное состояние.

Цель исследования: оценить морфофункциональные изменения в слизистой оболочке различных отделов кишечника у пациентов с постхолецистэктомическим синдромом.

Материалы и методы исследования. Гистологическими и гистохимическими, морфометрическими и бактериоскопическими, и паразитологическими методами изучены 42 биоптата слизистой оболочки разных отделов кишечника у пациентов, перенесших холецистэктомию. Группу контроля составили 18 биоптатов практически здоровых лиц. Биоптаты СОДПК и разных отделов толстой кишки фиксировали в 10% забуференном формалине и заливали в парафин. Из каждого биоптата получали серийные срезы толщиной не более 5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином Эрлиха и эозином, комбинированной окраской, включающей альциановый синий, гематоксилин и эозин. Для обнаружения кампилобактера в биоптатах парафиновые срезы окрашивали акридиновым оранжевым по Уолтерсу в нашей модификации (рационализаторское предложение РФ № 214-493 от 13.08.90). Криптоспоридии в биоптатах выявляли комбинированной окраской по Цилю-Нильсену. В гистологических и гистохимических препаратах с целью объективизации исследования проводили морфометрическое изучение СОДПК по 34-м, слизистой оболочки слепой кишки и сигмовидной кишки - по 22 параметрам. Статистическую обработку результатов морфометрического изучения биоптатов проводили методами вариационной статистики [13]. За доверительные принимали значения коэффициента t>2.

Результаты исследования и обсуждение . Клиническое наблюдение за пациентами с желчнокаменной болезнью после проведенной холецистэктомии показало наличие болевого и диспепсического синдрома с нарушением характеристик фекалий. У 86,4% пациентов отмечались боли в эпигастральной области с их иррадиацией преимущественно в правое подреберье. Метеоризм отмечен у 76,6%, а нарушение характеристик фекалий - у 100% пациентов. При исследовании микрофлоры кишечника во всех случаях выявлены нарушения микробиоты. При гистологическом исследовании биоптатов СОДПК были выявлены признаки хронического дуоденита разной степени активности патологического процесса и атрофии кишечных ворсинок (табл. 1). В СОДПК происходило укорочение протоков кишечных желез (р<0,001), а кишечные ворсинки были менее широкими. Эпителиальный пласт кишечных ворсинок и кишечных желез был обильно инфильтрирован нейтрофильными гранулоцитами. На дне кишечных желез снижалось количество клеток Панета. Плотность воспалительного клеточного инфильтрата в строме кишечных ворсинок и кишечных желез возрастала (р<0,001). На поверхности эпителиальном пласте кишечных ворсинок и между кишечными железами часто обнаруживали кампилобактер, реже - криптоспоридии. Таким образом, полученные нами данные по исследованию СОДПК показали наличие микробного дисбаланса нормальной флоры и контаминацию этого отдела разными представителями микробного сообщества, что подтверждает результаты ранее проведенных исследований.

Эндоскопия толстой кишки выявила признаки хронического колита. В колонобиоптатах в 53,3% случаев диагностирован хронический атрофический колит с развитием склероза слизистой оболочки, в некоторых случаях - с развитием дисплазии и метаплазии эпителия толстой кишки. Степень выраженности гистологических изменений была максимальной в слепой кишке. В слизистой оболочке слепой кишки выявляли хронический колит (тифлит) с разной степенью активности патологического процесса и атрофии кишечных желез (табл. 2). Толщина слизистой оболочке и глубина кишечных желез были ниже нормы. В поверхностном эпителии значимо увеличивалось содержание межэпителиальных эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов (р<0,001). Плотность клеточного инфильтрата в строме была высокой. Часто выявлялись кампилобактер и реже -спорозоиты криптоспоридий.

В слизистой оболочке сигмовидной кишки был диагностирован хронический дистальный колит разной степени активности и атрофии кишечных желез (табл. 2). Снижалась толщина слизистой оболочке и глубина кишечных желез. Между эпителиоцитами возрастало число лимфоцитов и нейтрофильных гранулоцитов, а в строме значимо увеличивалась плотность клеточного инфильтрата (р<0,001). В наложениях слизи выявлялись кампилобактер, реже - криптоспоридии. У обследуемых пациентов с ПХЭС с помощью морфометрического и гистологического изучения биоптатов СОДПК и разных отделов толстой кишки были диагностированы хронический не-атрофический дуоденит и хронический неинфекционный колит. Уточнению гистологического заключения способствовало проведенное с помощью морфометрического метода исследование по 36-и и 24-м объективным морфометрическим параметрам [13]. Установлено, что клеточная плотность воспалительного инфильтрата в собственной пластинке слизистой оболочки толстой кишки пациентов была выше нормы, что свидетельствует о выраженности в ней воспаления.

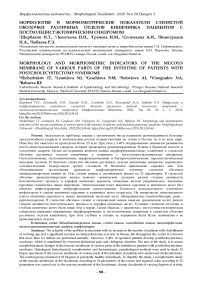

Таблица 1

Морфометрические показатели слизистой оболочки двенадцатитиперстной кишки пациентов с постхолецистэктомическим синдромом (n=9)

|

Морфометрические показатели |

М |

К |

G= x1-x2 K |

m= G n-1 |

М±m (n=9) |

М±m (норма) |

ПХЭС t норм а |

|

Толщина слизистой оболочки 1 |

533 |

2,97 |

674 |

62 |

533±62 |

691±59 |

1,8 |

|

Высота кишечной ворсинки |

245 |

2,97 |

75 |

27 |

245±27 |

436±30 |

4,7 |

|

Ширина кишечной ворсинки |

66 |

2,97 |

13 |

5 |

66±5 |

115±10 |

4,3 |

|

Глубина кишечной ворсинки |

164 |

2,97 |

84 |

30 |

164±30 |

177±20 |

- |

|

Высота СЭВ* |

31,4 |

2,97 |

6,3 |

2,2 |

31,4±2,2 |

32,5±0,4 |

- |

|

Высота ЭКЖ** |

17,1 |

2,97 |

3,4 |

1,2 |

17,1±1,2 |

19,4±0,2 |

1,9 |

|

Высота исчерченной каемки СЭВ |

1,9 |

2,37 |

0,9 |

0,4 |

1,9±0,4 |

1,3±0,09 |

- |

|

Бокаловидные экзокриноциты СЭВ, % |

6,5 |

2,97 |

1,2 |

0,4 |

6,5±0,4 |

9,5±1,7 |

- |

|

Бокаловиные экзокриноциты ЭКЖ, % |

13,9 |

2,97 |

5,9 |

2,1 |

13,9±2,1 |

17,7±1,4 |

- |

|

Лимфоциты СЭВ, % |

19,8 |

2,97 |

7,5 |

2,6 |

19,8±2,6 |

17,0±1,8 |

- |

|

Лимфоциты ЭКЖ, % |

12,5 |

2,97 |

6,2 |

2,2 |

12,5±2,2 |

9,9±1,3 |

- |

|

Эозинофилы гранулоциты СЭВ, % |

0,1 |

2,97 |

0,3 |

0,1 |

0,1±0,1 |

0,4±0,2 |

- |

|

Эозинофильные гранулоциты ЭКЖ, % |

0,5 |

2,97 |

0,8 |

0,3 |

0,5±0,3 |

0,7±0,4 |

- |

|

Нейтрофильные гранулоциты СЭВ, % |

1,5 |

2,97 |

1,1 |

0,4 |

1,5±0,4 |

0±0 |

3,8 |

|

Нейтрофильные гранулоциты ЭКЖ, % |

0,5 |

2,97 |

0,6 |

0,2 |

0,5±0,2 |

0±0 |

2,5 |

|

Экзокриноциты с ацидофильными гранулами на крипту |

1,1 |

2,97 |

0,7 |

0,2 |

1,1±0,2 |

3,9±0,2 |

10,0 |

|

Митозы недифференцированных эпителиоцитов ЭКЖ, % |

0,8 |

2,53 |

0,4 |

0,2 |

0,8±0,2 |

1,6±0,2 |

2,9 |

|

Клеточная плотность инфильтрата на 1 мм2 СВ*** |

1597 7 |

2,97 |

2155 |

761 |

15977±761 |

8307±707 |

7,4 |

|

Клеточная плотность инфильтрата на 1 мм2 СМК**** |

1840 0 |

2,97 |

1347 |

476 |

18400±476 |

10113±707 |

9,7 |

|

Лимфоциты инфильтрата СВ |

4153 |

2,97 |

1049 |

371 |

4153±371 |

2848±369 |

2,5 |

|

Лимфоциты инфильтрата СМК |

4925 |

2,97 |

916 |

323 |

4925±323 |

3704±453 |

2,2 |

|

Плазмоциты инфильтрата СВ |

4724 |

2,97 |

1498 |

530 |

4724±530 |

2398±448 |

3,4 |

|

Плазмоциты инфильтрата СМК |

5161 |

2,97 |

1209 |

427 |

5161±427 |

2554±228 |

5,0 |

|

Макрофаги инфильтрата СВ |

940 |

2,97 |

175 |

62 |

940±62 |

487±78 |

4,5 |

|

Макрофаги инфильтрата СМК |

900 |

2,97 |

391 |

138 |

900±138 |

394±28 |

3,6 |

|

Фибробласты СВ |

2362 |

2,97 |

500 |

176 |

2362±176 |

1227±101 |

5,6 |

|

Фибробласты СМК |

2759 |

2,97 |

760 |

269 |

2759±269 |

1565±150 |

3,9 |

|

Фиброциты СВ |

2278 |

2,97 |

880 |

311 |

2278±311 |

847±120 |

4,3 |

|

Фиброциты СМК |

2685 |

2,97 |

958 |

338 |

2685±338 |

1213±142 |

4,0 |

|

Эозинофильные гранулоциты СВ |

504 |

2,97 |

250 |

88 |

504±88 |

98±46 |

4,1 |

|

Эозинофильные гранулоциты СМК |

758 |

2,97 |

468 |

165 |

758±165 |

197±15 |

3,4 |

|

Нейтрофильные гранулоциты СВ |

262 |

2,97 |

125 |

44 |

262±44 |

11±12 |

5,5 |

|

Нейтрофильные гранулоциты СМК |

381 |

2,97 |

138 |

49 |

381±49 |

16±17 |

7,0 |

Примечание: 1 - морфометрические параметры указаны в мкм, СЭВ* - строма эпителия ворсинок, ЭКЖ** – эпителий кишечных желез, СВ*** - строма ворсинок, СМК**** - строма между криптами.

Преобладание в воспалительном инфильтрате гранулоцитов (эозинофилов и нейтрофилов) свидетельствует об активности патологического процесса в ее собственной пластинке [14].

Таблица 2

Морфометрические показатели слизистой оболочки слепой кишки (n=7) и сигмовидной кишки (n=8) пациентов с постхолецистэктомическим синдромом

|

Морфометрические показатели |

М 1 |

М 2 |

G 1 = x1-x2 к |

G 2 = x1- x2 к |

m1 = G n-1 |

m2 = G n-1 |

М 1 ±m 2 (n=9) |

М 1 ±m 1 (норма) |

М 2 ±m 2 (n=9) |

М 2 ±m 2 (норма) |

= ПХЭС норма 68,2% |

= ПХЭС норма 77,3% |

|

Толщина слизистой оболочки 1 |

239 |

269 |

71,9 |

74,4 |

29,5 |

28,1 |

239±30 |

403±30 |

269±28 |

423±36 |

3,9 |

3,4 |

|

Глубина крипт |

234 |

242 |

73,1 |

56 |

29,5 |

21,2 |

234±30 |

336±11 |

242±21 |

409±36 |

4,1 |

4,0 |

|

Высота ПЭ* |

32,2 |

26,3 |

3,1 |

4,4 |

1,25 |

1,7 |

32,2±1,3 |

28,8±1,4 |

26,3±1,7 |

33,2 ±0,9 |

1,8 |

3,6 |

|

Высота ЭК** |

24,8 |

21,0 |

2,8 |

4,4 |

1,1 |

1,7 |

24,8±1,1 |

29,0±2,1 |

21,0±1,7 |

25,8±0,9 |

1,8 |

2,5 |

|

Бокаловидные экзокриноциты ПЭ, % |

12,6 |

10,3 |

6,6 |

3,0 |

2,7 |

1,1 |

12,6±2,7 |

13,3±0,9 |

10,3±1,1 |

12,1±1,3 |

- |

- |

|

Бокаловидные экзокриноциты ЭК, % |

35,7 |

40,8 |

10,3 |

10,2 |

4,2 |

3,9 |

35,7±4,2 |

40,4±4,8 |

40,8±3,9 |

40,1±2,9 |

- |

- |

|

Лимфоциты ПЭ, % |

15,6 |

13,9 |

4,0 |

4,1 |

1,66 |

1,6 |

15,6±1,7 |

12,2±1,2 |

13,9±1,6 |

10,8±1,9 |

1,6 |

- |

|

Лимфоциты ЭК, % |

12,1 |

11,8 |

3,4 |

2,1 |

1,4 |

0,8 |

12,1±1,4 |

12,0±1,2 |

11,8±0,8 |

9,6±1,0 |

- |

1,7 |

|

Эозинофилы гранулоциты ПЭ, % |

0,8 |

0,1 |

1,3 |

0,3 |

0,5 |

0,1 |

0,8±0,5 |

0,3±0,4 |

0,1±0,1 |

0,2±0,2 |

- |

- |

|

Эозинофильные гранулоциты ЭК, % |

1,0 |

0 |

0,8 |

0 |

0,3 |

0 |

1,0±0,3 |

0±0 |

0±0 |

0±0 |

3,3 |

- |

|

Нейтрофильные гранулоциты ПЭ, % |

0,4 |

0,5 |

1,0 |

0,9 |

0,4 |

0,3 |

0,4±0,4 |

0,9±0,9 |

0,5±0,3 |

0±0 |

- |

1,7 |

|

Нейтрофильные гранулоциты ЭК, % |

1,0 |

0,6 |

1,3 |

0,9 |

0,5 |

0,3 |

1,0±0,5 |

0±0 |

0,6±0,3 |

0±0 |

2,0 |

2,0 |

|

Митозы в ЭК, % |

2,7 |

1,3 |

1,6 |

0,4 |

0,8 |

0,14 |

2,7±0,8 |

1,6±0,2 |

1,3±0,1 |

0,8±0,1 |

- |

3,6 |

|

Экзокриноциты с ацидофильными гранулами, на крипту |

0,2 |

0 |

0,4 |

0 |

0,2 |

1271 |

0,2±0,2 |

1,1±0,06 |

0±0 |

0,9±0,07 |

4.5 |

12,8 |

|

Клеточная плотность инфильтрата на 1 мм2 |

16429 |

14700 |

2666 |

3368 |

1092 |

494 |

16429± 1092 |

7088± 227 |

14700± 1271 |

6834± 381 |

8,3 |

5,9 |

|

Лимфоциты инфильтрата, на 1 мм2 стромы |

5048 |

5507 |

2050 |

1310 |

840 |

586 |

5048± 840 |

2566± 187 |

5507± 494 |

2583± 171 |

2,9 |

5,6 |

|

Плазмоциты инфильтрата, на 1 мм2 стромы |

4209 |

4249 |

1450 |

1551 |

594 |

76 |

4209± 594 |

1698± 175 |

4,1 |

4,5 |

||

|

Макрофаги инфильтрата, на 1 мм2 стромы |

1179 |

703 |

271 |

202 |

111 |

202 |

1179± 111 |

304± 133 |

5,1 |

5,8 |

||

|

Фибробласты, на 1 мм2 стромы |

2147 |

2269 |

556 |

534 |

228 |

251 |

2147± 228 |

1257± 224 |

2,8 |

4,1 |

||

|

Фиброциты, на 1 мм2 стромы |

2075 |

2281 |

1160 |

666 |

475 |

73 |

2075± 475 |

724± 175 |

2,7 |

5,5 |

||

|

Эозинофильные гранулоциты, на 1 мм2 стромы |

798 |

309 |

423 |

193 |

174 |

21 |

798±174 |

238±115 |

2,7 |

2,7 |

||

|

Нейтрофильные гранулоциты, на 1 мм2 стромы |

213 |

62 |

135 |

56 |

55 |

213±55 |

20±12 |

3,4 |

3,0 |

|||

|

Кампилобактеры |

1-/6+ |

6+/2- |

6+/1- |

6+/2- |

||||||||

|

Криптоспоридии |

5-/2+ |

1+/7- |

2+/5- |

21/7- |

Примечание: 1 - морфометрические параметры указаны в мкм, ПЭ* – поверхностного эпителия, ЭК**- эпителия крипт.

Инфильтрация эпителиального пласта кишечных ворсинок и слизистой оболочки толстой кишки межэпителиальными лимфоцитами, эозинофильными и нейтрофильными гранулоцитами отражает высокую степень повреждения эпителиальной пластинки слизистой оболочки [15]. Таким образом объяснить механизм формирования воспалительных изменений в слизистой оболочке различных отделов кишечника можно повреждающим действием деконъюгированных желчных кислот бактериальной флоры и дальнейшим ростом условно-патогенной флоры кишечника.

Заключение . Таким образом, у пациентов с постхолецистэктомическим синдромом выявлены выраженные морфометрические и гистологические изменения в слизистой оболочке различных отделов кишечника. При этом их глубина и степень поражения более значимы в его проксимальных отделах.

Список литературы Морфология и морфометрические показатели слизистой оболочки различных отделов кишечника пациентов с постхолецистэктомическим синдромом

- Maksimov VА, Dalidovich KK, Fedoruk АM, CHernyshov АL, Neronov VА. V kn.: Redkie bolezni, klinicheskie sindromy i simptomy zabolevanij organov pishhevareniya. Izdatel'skoe tovarishhestvo «Аdamant».- M.- 2007:182-183.

- Kalinin АV, Loginov АF, KHazanov АI, V kn.: Gastroehnterologiya i gepatologiya: diagnostika i lechenie: Ruk-vo dlya vrachej/ pod. Red. А.V.Kalinina, А.F. Loginova, А.I. Khazanova.- 2-e izd. pererab. i dop. M.: Medpress-inform, 2011:842 - 848.

- Kobesov N.V. Rol' duodenal'nogo sosochka v patogeneze postkholetsistehktomicheskogo sindroma. Аvtoref. diss. na soisk. uch. step. kand. med. Nauk.- Nal'chik, 2018.- 12s.

- Makarova YUV, Litvinova NV, Osipenko MF, Voloshina NB. Аbdominal'nyj sindrom i kachestvo zhizni u bol'nykh ZHKB posle kholetsistehktomii pri 10-letnem nablyudenii. Terapevticheskij arkhiv (Rus). 2017;89(2):70-75. https://doi.org/10.17116/terarkh201789270-75

- Bereznikov АV. Patologiya bol'shogo duodenal'nogo sosochka u patsientov posle kholetsistehktomii: klinika, diagnostika, sudebno-meditsinskaya otsenka posledstvij lecheniya: Аvtoref. diss. kand. med. nauk.- Omsk, 2005.- 22s.

- Krums LM, Parfenov AI, Gubina AV, Sil'vestrova SI., Smirnova AV. Cholagenic diarrhea is a type of postcholescystectomy syndrome. Terapevticheskij arkhiv (Rus). 2013;85(2):32-35.

- Osipenko MV, Litvinova NV,Voloshina NB, Frolov YA. Dinamika gastrointestinal'nykh simptomov v otdalennye sroki posle kholetsistehktomii. Klinicheskaya meditsina (Rus). 2013;5:49-52.

- Maev IV, Kucheravy Y.A, Tsukanov VV, Eremnia EY, Andreev DN, Abdulhakov SR Akhmedov VA, Batskov SS, Vasyutin AV, V’yuchnova ES, Ivanchenko DN, Luzina EV, Krapivnaya OV, Onuchina EV, Osipenko MF, Simanenkov VI, Tonkih Y.L, Khomeriki NM, Shklyaev AE, Akimov AV, Sokolov KA. Effectiveness of mebeverine in patients with post-cholecystectomy gastrointestinal spasm: results of prospective observational program «odyssey». Terapevticheskij arkhiv (Rus). 2018;90(8):40-47. https://doi.org/10.26442/terarkh201890840-47.

- Repin MV, Popov AV, Mikryukov VY, Wagner TE. Diagnostic and treatment algoritm for patients with postcholecystectomy syndrome. Perm medical journal (Rus). 2013;30(5):21-27. https://doi.org/10.17816/pmj30521-27.

- Kal'nova SB. Rol' izbytochnogo bakterial'nogo rosta v tonkoj kishke v formirovanii klinicheskikh simptomov u bol'nykh perenesshikh kholetsistehktomiyu. Аvtoref. diss. na soisk. uch. st. kand. med. nauk.- M., 2003.- 25s.

- L'vova MА. Kliniko-patogeneticheskie osobennosti khronicheskogo gastrita u bol'nykh s PKHEH rasstrojstvami. Аvtoreferat diss. na soisk. uchenoj stepeni kand med. nauk.- M., 2008.- 27s.

- Kozlova IV, Graushkina EV. Klinicheskie osobennosti i diagnosticheskie kriterii patologii ehzofagogastroduodenal'noj zony u bol'nykh ZHKB, perenesshikh operatsiyu kholetsistehktomii. RZHGGK (Rus). 2010;20(3):37-45.

- Avtandilov GG. Morfometriya. Rukovodstvo.- Moskva: Meditsina; 1990.- 384s.

- Montgomeri EA. Vol'tadzho L. Interpretaciya biopsij zheludochno-kishechnogo trakta. Rukovodstvo. Tom 1: Neopuholevye bolezni, Per. s angl.; Pod red. P.G. Mal'kova. Prakticheskaya medicina, 2017.- 352s.

- Kononov A.V. Vospalenie kak osnova Helicobacter pylori-associirovannyh boleznej. Arhiv patologii. 2006;5:3-10.