Морфология контактной поверхности и трибологические характеристики углепластиков

Автор: Курбаткин И.И., Самохвалов Г.В., Муравьева Т.И., Мезрин А.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Системные разработки трибологии машин и приборов

Статья в выпуске: 4-3 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены процессы, протекающие на поверхности углепластиков при их контактном взаимодействии со стальным контрте-лом. Исследованы структура, состав и трибологические свойства плѐнки вторичных структур, образующейся при трении. Установлены зависимости коэффициента трения и износа от давления и скорости скольжения. Результаты сравнительных испытаний позволяют выделить углепластик ФУТ Б83 как имеющий наименьший коэффициент трения, а углепластик УГЭТ - как наиболее износостойкий.

Углепластик, поверхность контакта, сcontact surface, анизотропия, структура, износ, коэффициент трения, сarbon plastics

Короткий адрес: https://sciup.org/148200210

IDR: 148200210 | УДК: 678.067:539.538

Текст научной статьи Морфология контактной поверхности и трибологические характеристики углепластиков

-

1 В данной работе рассматриваются структурные изменения, состав и трибологические свойства поверхности при контактном взаимодействии твёрдых тел различных по химическому составу и свойствам. Известно [1], что при контакте материалов через тонкую плёнку вторичных структур (ВС) происходит переход от физической к химической адсорбции, которая проявляется в областях с повышенной температурой и контактным давлением. Вторая особенность трения проявляется в процессе полимеризации при контакте веществ, образующих радикалы. Они образуют полимерную «подушку», представляющую эффективный в отношении смазочного действия слой. Третьей особенностью является то, что при трении происходит микросхватывание, в результате которого один материал переносится на поверхность другого, что и приводит к массопере-носу. В последнее время для решения триботехнических задач могут использоваться углепластики [2]. Данные материалы широко применяются в ответственных узлах трения современных машин. Они обладают хорошими антифрикционными и прочностными свойствами. Подобные материалы состоят, как правило, из двух компонентов: полимерного связующего и армирующего элемента в виде тканевой основы, рубленых волокон или матов объёмной конструкции. Кроме этого для повышения триботехнических характеристик могут использоваться наполнители в виде наномодификаторов и модификаторов трения.

Цель работы

Провести исследование анизотропности структуры углепластика и изменений, происходящих на его контактной поверхности при испытаниях на трение, определить особенности её разрушения, и изменения химического состава в отдельных структурных фрагментах, установить зависимости износа и коэффициента трения от давления и скорости.

Материалы и методы исследований

Для исследований использовались углепластики марок ФУТ Б83 и УГЭТ, пропитанные соответственно фенолформальдегидным и эпоксидным связующим. Из них изготавливались образцы для трибологических испытаний и микроскопического анализа с использованием оптического и электронного микроскопа. Эксперименты на трение и износ углепластиков УГЭТ и ФУТ Б83 проводились на трибометре Т-10. Испытания проводились в сухую по схеме трения пальчикового образца Ø 5 мм с ориентировкой основы ткани расположенной перпендикулярно поверхности стального контртела в виде диска (марка стали Ст. 20Х13, HR 30 34 ), ( K 0.05 ) при следующих условиях: диапазон контактных давлений от 0.2 до 1.0 МПа и диапазон скоростей скольжения от 0.1 до 1.0 м/с. Интенсивность износа определялась отношением величины Z мкм (линейный износ) к пути трения. Оценка трибологических зависимостей углепластика УГЭТ, снабженных вставками из фторопласта Ф-4 Ø 7 мм, равномерно расположенными по дорожке трения проводились по схеме кольцо – диск на машине трения UMT-2 с K 1 . Количество вставок выбиралось из условия обеспечения требуемой доли (в %) фторопласта, занимаемой в общей площади дорожки трения в пределах 10 40% , в сухую по стальному контртелу (Ст. 20Х13 HR 30 34 ). В данном случае линейный износ ( h ) определялся по профилограммам.

Результаты эксперимента и их обсуждение

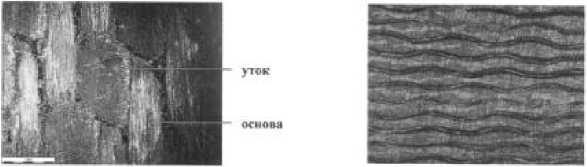

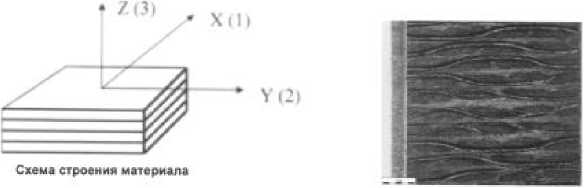

Исследование структурной анизотропии исходных образцов. Необходимость проведения данного исследования вызвана сложностью строения изучаемого материала. Его структура представляет композицию из углеродных волокон, сплетённых в ткань и связующего материала. Такое строение вызывает анизотропию свойств. В связи с этим при изготовлении образцов и их испытании важно учитывать структурные особенности плоскости контакта исследуемого материала. В настоящей работе, рисунке 1 представлена схема строения углепластика и микроструктура материала в плоскости перпендикулярной нормали направления. Основными направлениями считаются: X(1) – направление по основе ткани; Y(2) – направление по утку; Z(3) – направление нормальное к плоскости ткани или трансверсальное. Соотношение количества волокон в основе и утке равно 70:30.

приводятся основные результаты структурного анализа, используя терминологию, принятую для обозначения основных текстурных направлений. На

Рис.1 . Схема основных направлений армирования углепластиковых материалов. Направления: X (1) – вдоль основы армирующей ткани; Y (2) – вдоль утка армирующей ткани; Z (3) – нормальное (трансверсальное) к плоскости армирующей ткани.

Исследование структурных изменений на контактной поверхности при трении углепластика марки УГЭТ по стали 20Х13 .

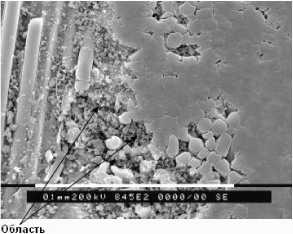

После испытаний на трение в условиях скольжения по стальному контртелу пальчикового образца, выполненного из исследуемого углепластика контактная поверхность образца показана на рисунке 2а. Как видно она имеет области дефектов, которые, как правило, расположены в приграничных зонах между волокнами с продольной ориентировкой (уток) и волокнами с торцевой ориентировкой к поверхности (основа). Из которого видно, что структурные изменения при трении начинаются с разрушения связующего материала. По мере его удаления с поверхности, волокна обнажаются, и затем начинается процесс отслоения и разрушения самого волокна. На рисунке видно множество мельчайших частиц, которые образуются в результате разрушения волокна и связую-

щего. Несколько другая картина наблюдается тогда, когда волокна имеют торцевую ориентировку, они плотно соединены между собой и способны выдерживать значительные нормальные и касательные напряжения. В процессе трения между ними и связующим образуются микротрещины, которые впоследствии приводят к расслоению, однако их сопротивляемость разрушению гораздо выше, чем у волокна с продольной ориентировкой. В таблице – 1 приведены составы исследованных областей. Из представленных данных видно, что они не очень сильно различаются между собой, но необходимо отметить повышенное содержание железа и хрома в области торцевой ориентировки волокон, что связано с интенсивным переносом этих элементов из контртела. При трении концы волокон начинают выступать, вследствие этого происходит усиление массопереноса основных элементов с контртела. Это подтверждает тот факт, что именно волокна c торцевой ориентировкой воспринимают основную часть нагрузки.

Таблица 1 .Содержание элементов в различных участках после трибологических испытаниях

|

Исследуемые участки |

Содержание элементов % по массе |

||||||||

|

C |

N |

O |

F |

Si |

Cl |

Ca |

Cr |

Fe |

|

|

Участок продольной ориентировки волокон |

82, 9 |

4, 2 |

4,5 |

0, 4 |

0, 3 |

5, 2 |

- |

0, 3 |

2,2 |

|

Участок торцевой ориентировки волокон |

79, 1 |

3, 1 |

5,4 |

0, 4 |

0, 4 |

5, 3 |

0, 2 |

0, 8 |

5,3 |

|

Пограничные области разрушения |

18, 1 |

5, 2 |

19, 9 |

1, 3 |

1, 9 |

4, 5 |

0, 9 |

6, 3 |

41, 9 |

Пограничная область между торцевой и продольной ориентировкой, которая характеризуется наличием областей со значительными разрушениями и скоплением частиц износа. Именно в этих областях происходит возникновение граничных эффектов. Необходимо отметить, что материал при этом насыщается химическими элементами. Состав области приведён в таблице 1. Можно отметить появление таких элементов как железа и хрома, которые находятся в составе контртела. Углерод, кислород и азот присутствуют в материале углепластика и связующего. Остальные обнаруженные элементы могли появиться на частицах износа в результате адсорбции из окружающей среды. По данным работы [3] области разрушения являются скоплением частиц износа и играют важную роль в процессе трения. Фрактография поверхности излома углеродного волокна представлена на рис. 2б, на кото ром видны мельчайшие частицы, образующиеся при разрушении.

Таким образом, установлено, что при трении углепластика его структурные составляющие с различной ориентировкой относительно плоскости контакта образуют области, в которых механизм контактного взаимодействия проявляется по-разному, что существенным образом должно сказываться на свойствах материала. Важную роль в механизме трения играют области, где происходит разрушение и дробление частиц износа, которые определяют процесс образования контактного слоя.

Программа испытаний на трибологические свойства углепластика УГЭТ предусматривала структурную схему в которой волокна основы перпендикулярны плоскости контакта. Проводилось определение зависимостей коэффициента трения ( f )от давления ( P ) и скорости скольжения ( V ) и интенсивности изнашивания ( I ) от давления ( P ); f определялась по результатам полного факторного эксперимента типа ПФЭ 2 2 , с вариацией двух факторов ( P и V ) на двух уровнях. Итогом каждого из экспериментов являлась определение зависимостей f и I .

fˆ 0.166+ 0.087P + 0.04V + 0.13PVI 4.0 10 10 P0.37

Таким образом, как показали экспериментальные исследования, трибологические свойства данного материала зависят от структурного строения плоскости контакта. Увеличение нагрузки и скорости вызывает увеличение размеров зон, где происходит разрушение поверхности контакта. Результатом этого является повышенный износ материала.

разрушения

а

б

Рис. 2. Область разрушения по границе волокон, расположенных в долевом и поперечном направлении (а); структура излома углеродного волокна (б).

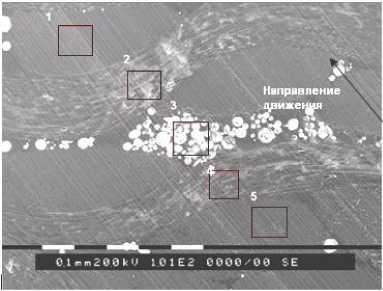

Исследование структурных изменений на контактной поверхности при трении углепластика марки ФУТ модифицированного баббитом марки Б83 по стали 20Х13. В настоящей работе проводилось исследование углепластика модифицированного баббитом. При исследовании структуры и состава установлено, что частицы могут находиться как в виде конгломератов, так и в виде отдельных частиц.

Поверхность исходного образца имеет заметный рельеф. Структура поверхности образца после трибологических испытаний показана на рисунке 3. На поверхности видны борозды трения, структура материала и область расположения модификатора. Частицы имеют сферическую форму. Местоположение их на поверхности не меняется и соответствует исходному состоянию.

Таблица 2. Содержание элементов на контактной поверхности после проведения трибологических испытаний

|

Исследуемые области |

Содержание элементов % по массе |

|||||||

|

C |

N |

O |

Si |

Sn |

Sb |

Fe |

Cu |

|

|

Ориентировка углепластика в торцевом направлении поверхности контакта-1 (соответствует исходному состоянию) |

89,2 |

5,4 |

5,4 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Ориентировка углепластика в продольном направлении поверхности контакта-2 |

72,6 |

6,9 |

12,5 |

0,5 |

5,8 |

- |

1,7 |

|

|

Область включений-3 |

29,8 |

3,2 |

6,6 |

0,5 |

47,3 |

6,7 |

0,8 |

5,1 |

|

Ориентировка углепластика в продольном направлении поверхности контакта-4 |

78,7 |

6,7 |

10,1 |

0,4 |

3,2 |

- |

0,9 |

- |

|

Ориентировка углепластика в торцевом направлении поверхности контакта-5 |

86,4 |

5,9 |

5,8 |

0,5 |

0,9 |

- |

0,5 |

- |

Данные таблицы 2 показывают, что происходит намазывание олова, однако, чем дальше от трибомодификатора находятся области исследования, тем меньше в них его содержание. На самих частицах происходит образование ВС, о чём свидетельствует наличие таких элементов как углерод, азот, кислород, кремний и железо. Как показали структурные исследования, распределение трибомодификатора в структуре материала неоднородно, однако массопе-ренос имеет место, но не сильно развит. Программа испытаний на трение и изнашивание углепластика ФУТ-Б83 была аналогичной, что и для предыдущей контактной пары. Зависимости f и I представлены формулами:

fˆ 0.143 + 0.073P; I 6.71 10 10 P0.66

Структурные исследования показали, что добавление трибомодификатора приводит к образованию плёнки ВС в виде отдельных областей, которые содержат олово. Однако сама по себе она не является сплошной и находиться в областях расположения частиц и конгломератов. Её образование может влиять на трибологические свойства контактной поверхности.

Рис. 3. Структура поверхности углепластика марки ФУТ модифицированного баббитом Б – 83 после трибологических испытаний (выделены области исследования состава).

Таблица 3. Состав структурных областей углепластика марки УГЭТ с фторопластовыми вставками

|

Исследуемые области |

Содержание элементов % масс. |

|||||||

|

C |

N |

O |

F |

Si |

Cl |

Cr |

Fe |

|

|

Область углепластика на дорожке трения |

76,5 |

2,3 |

7,1 |

3,0 |

0,4 |

2,9 |

0,9 |

6,9 |

|

Область фторопластовой вставки на дорожке трения |

30,1 |

2,3 |

8,1 |

57,1 |

0,2 |

0,3 |

- |

1,9 |

|

Поверхность трения контртела |

5,8 |

4,5 |

15,3 |

11,5 |

0,3 |

0,7 |

8,8 |

53,1 |

Исследование структурных изменений на контактной поверхности при торцевом трении углепластика марки УГЭТ c фторопластовыми вставками по стали 20Х13. При испытании этого модельного материала в условиях трения скольжения по кольцевому выступу стального контртела обра-

Из данных таблицы видно, что в области углепластика на дорожке трения присутствуют элементы контртела – железо и хром. Присутствие кремния связано с появлением абразивных частиц из окружающей среды. Кроме того, происходит перераспределение основных химических элементов, таких как фтор, углерод и хлор между фторопластовой вставкой и углепластиком. Содержание фтора в области контакта между вставками может косвенно характеризовать присутствие фтористой плёнки твёрдой смазки на поверхности углепластика. Состав поверхности и плёнки ВС, образующихся на контртеле, представлен в таблице – 3. Из данных таблицы следует, что на поверхности контртела содержатся в основном оксиды, которые образуются зуются дорожка трения и частицы износа. Последние особенно интенсивно образуются в начальный период трения и представляют собой фторопластовую стружку с частицами углепластикового волокна. Среднее содержание элементов на дорожке трения углепластика и фторопластовой вставке приведено в таблице 3.

за счёт процессов нагрева поверхности при трении. Плёнка фторопласта содержится на контртеле, а на отдельных участках её количество достигает 16,12%. Исследование торцевого трения углепластика с фторопластовыми вставками показало, что на дорожке трения между углеродной составляющей и фторопластом происходит перераспределение основных элементов.

Итогом каждого из экспериментов на определение трибологических свойств так же являлась получение зависимостей T 0 C , f и h от пути трения. Результаты испытаний приведены в табл. 4. Влияние содержания фторопласта проявляется в незначительном снижении коэффициента трения.

Таблица 4. Результаты испытаний углепластика УГЭТ с фторопластовыми вставками Ø 7 мм., P 2 Мпа; V 0.1 м/с.

|

№ |

Вставки фторопласта |

Коэффициент трения f |

Средняя интенсивность изнашивания I |

Температура в конце исп-я T 0 C |

Примечания |

|

|

N шт . |

Конц-я % |

|||||

|

1 |

0 |

0 |

0.17 0.3 |

1.7 10 9 |

177 |

Волокна основы 1 пов-ти трения |

|

2 |

0 |

0 |

0.12 0.32 |

3.93 109 |

193 |

Волокна основы || пов-ти трения |

|

3 |

2 |

10 |

0.13 0.35 |

3109 |

188 |

|

|

4 |

4 |

20 |

0.13 0.45 |

2 109 |

226 |

|

|

5 |

8 |

40 |

0.13 0.32 |

1.5 109 |

186 |

|

Заключение

Проведено исследование структурной анизотропии композиционных углепластиковых материалов и установлены структурные различия по основным направлениям. Определена специфика разрушения углепластикового волокна и связующего материала в зависимости от его ориентации в основных структурных областях. Установлена склонность к повышенному разрушению по механизму отслоения в направлении продольного трения волокон. Показано, что накопление частиц износа происходит преимущественно в областях перехода от торцевого к трению в продольном направлении волокон. В зонах разрушения и накопления частиц износа наблюдается значительная адсорбция 792

химических элементов. На основании данных химического анализа установлено, что межу углепластиком и стальным контртелом происходит массопере-нос таких элементов как: железа, хрома, углерода, кремния и хлора. Исследование процесса трения углепластика с фторопластовыми вставками показало, что происходит намазывание тонкой плёнки ВС на поверхность углепластика. При исследовании влияния трибомодификаторов на структуру материала марки ФУТ-Б83 установлено, что распределение по объёму материала неоднородно, а массопе-ренос незначительный. В связи с этим, в целях повышения эффективности их действия желательно добиться оптимальной концентрации и более равномерного распределения их по объёму материала. На основании сравнительных испытаний углепластиков типа ФУТ, ФУТ -Б83, УГЭТ с фторопластовыми вставками (модельный материал) по оценке антифрикционных и износных свойств в паре со Ст.

20Х13, выполненных на машине трения Т-10, можно выделить углепластик ФУТ-Б83, как более предпочтительный в отношении коэффициента трения и материал УГЭТ как более износостойкий.

Работа, проведена при поддержке проектов РФФИ (09-08-00901-а; 09-08-01148) и Гранта Президента РФ на поддержку ведущих научных школ России (проект НШ-3288.2010.1).

Список литературы Морфология контактной поверхности и трибологические характеристики углепластиков

- Рыбакова Л.М., Куксенова Л.И. Структура и износостойкость металла. М., Машиностроение, 1982, 212 с.

- Петров В.М. Применение модификаторов в узлах машин для решения триботехнических задач. Санкт -Петербург, Издательство СПбГПУ, 2004. 282с.

- Анисимов А.В., Барахтин Б.К., Бахарева В.Е. и др. Исследование микроструктуры и механизма изнашивания углепластика ФУТ в паре с коррозионно-стойкой сталью.//Вопросы материаловедения. № 2(46), 2006. С. 36 -43