Морфология костной ткани при действии химических компонентов медно-цинковой колчеданной руды в эксперименте

Автор: Курамшина Гульназ Ришатовна, Мусина Ляля Ахияровна, Фаршатова Екатерина Рафаэлевна, Камилов Феликс Хусаинович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.29, 2021 года.

Бесплатный доступ

Болезни костно-мышечной системы у горняков, добывающих руду цветных металлов, занимают высокое место среди заболеваний с временной утратой трудоспособности. В крови, ротовой жидкости, твердых зубных отложениях, волосах у них определяются высокие концентрации эссенциальных и токсичных элементов, содержащихся в рудах, чем у работников других профессий горно-обогатительных комбинатов. Это свидетельствует о поступлении в организм и накоплении металлов из промышленной аэрозоли рабочей зоны в тканях. Остеопороз у горняков выявляется значительно чаще и имеет корреляционную связь со стажем работы. Цель исследования - изучение гистологической картины и ультраструктуры костной ткани экспериментальных животных при длительном воздействии элементов медно-цинковой руды. Эксперименты проведены на 36 половозрелых самцах крыс. Животные опытной группы ежедневно получали внутрижелудочно суспензию порошка медно-цинковой колчеданной руды в 2% растворе крахмала в течение трех месяцев из расчета 60мг/100г массы. Через 1, 2 и 3 месяца у животных выделяли бедренные кости, изучали в них содержание Ca, Mg, Fe, Mn, Cr, Sr, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg методом атомно-абсорбционной спектрометрии, гистологические и электронно-микроскопические изменения структуры диафиза и эпифиза, морфометрические показатели (суммарную площадь костных балок, поперечный размер костных трабекул и толщину суставного хряща, количество остеоцитов и остеонов диафиза в поле зрения). Установлено, что длительная интоксикация комплексом элементов, содержащихся в медно-цинковой колчеданной руде, вызывает в трубчатых костях экспериментальных животных нарушения ультраструктуры и микро-архитектоники пластинчатой и губчатой кости. Выявляются деструкция внутриклеточных органелл остеоцитов, вплоть до их разрушения, рассасывания и истончения костных пластинок, усиление резорбции с образованием узуров, снижение костеобразования, которые нарастают с увеличением длительности интоксикации. Таким образом длительная интоксикация комплексом элементов, содержащихся в медно-цинковой колчеданной руде, путем ежедневного введения малых доз суспензии порошка руды вызывает в трубчатых костях экспериментальных животных существенные нарушения ультраструктуры и микро-архитектоники пластинчатой и губчатой костной ткани.

Костная ткань, ультраструктура, гистология, интоксикация, цветные металлы, крысы

Короткий адрес: https://sciup.org/143177418

IDR: 143177418 | DOI: 10.20340/mv-mn.2021.29(2).595

Текст научной статьи Морфология костной ткани при действии химических компонентов медно-цинковой колчеданной руды в эксперименте

Ранее проведенные исследования с моделированием хронического поступления элементов руды в организм экспериментальных животных показали их токсическое действие, проявляющееся нарушениями координации остеобластических и остеокластических процессов, изменением системных и локальных факторов регуляции ремоделирования, метаболизма костной ткани, интенсификацией свободнорадикального окисления [4, 9-10].

Цель исследования : изучить изменения гистологической картины и ультраструктуры костной ткани экспериментальных животных при длительном воздействии элементов медно-цинковой руды.

Материалы и методы исследования . Исследования проведены на 36 половозрелых самцах крыс массой 180-220 г. Животным опытной группы ежедневно внутрижелудочно вводили суспензию измельченного до порошкообразного состояния медно-цинковой колчеданной руды, добываемой на Учалинском месторождении ОАО «Учалинский горнообогатительный комбинат» в 2% растворе крахмала в течение трех месяцев из расчета 60 мг/100г массы тела. Контрольной группе крыс также внутрижелудочно ежедневно вводили 2% раствор крахмала.

Эксперимент проводили с соблюдением принципа гуманной методологии медико-биологических исследований на животных, учитывая требования приказа Минздавсоцразвития Российской Федерации № 708 от 23.08.2010г, а также «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1985). Болезненные манипуляции животным выполняли в условиях контролируемого наркоза. Крысы обеих групп содержались в идентичных условиях вивария.

Животных из эксперимента выводили через 1, 2 и 3 месяца от начала эксперимента. В бедренных костях крыс изучали содержание кальция, магния, железа, марганца, хрома, стронция, меди, цинка, свинца, кадмия, ртути методом атомноабсорбционной спектрометрии (спектрометр «SpectrAA 240 FS»). Для изучения гистологической структуры диафизов и эпифизов бедренных костей кусочки тканей фиксировали в 10% нейтральном формалине, декальцинировали в 10% растворе муравьиной кислоты, разведенной в формалине той же концентрации около двух месяцев, промывали 10% раствором забуференного формалина, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации (от 70% до 100%) и заливали в парафин по стандартной методике. Гистологические срезы толщиной 5-6 мкм готовили на микротоме «LECA 4RM2145», окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван–Гизон. Исследование и визуализа- цию препаратов проводили с использованием микроскопа «LeicaLVL 108» со специализированным программным обеспечением управления настройками и захвата изображения. Микрофотосъемку проводили с помощью цифровой камеры Nicon D100. Морфометрические исследования проводили в 10 полях зрения при увеличении x20, x100.

Для электронно-микроскопического изучения после декальцинации и промывки в забуференном формалине кусочки костной ткани (1-2 мм) фиксировали в 2% растворе глютарового альдегида на фосфатном буфере Миллонга (pH 7,2-7,4) в течение двух часов и час постфиксировали в 1% растворе четырехокиси осмия, приготовленном на том же буфере, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и абсолютном ацетоне. Заливку проводили в эпон–812 по общепринятой методике, уль-тратонкие срезы получали на ультрамикротоме «LKB – III», контрастировали 2% водным раствором уранилацетата и раствором цитрата свинца по Рейнольду. Срезы фотографировали в электронном микроскопе «Jem – 100B» при увеличении 2500 – 10000.

Статическую обработку осуществляли с использованием программ Statistica 6,0 for Windows. Рассчитывали медиану, процентили (Q 1 -Q 3 ) и различия межгрупповых средних величин по U-критерию Манна–Уитни.

Результаты исследования и обсуждение. Костная ткань выполняет метаболическую функцию, участвуя в поддержании постоянной концентрации в крови кальция, фосфора, магния, а также ряда других макро- и микроэлементов. В костной ткани находится 99% Ca, 80% P, 66% Mg, она чувствительно реагирует на изменения баланса Sr, Si, Fe, Mn, Cu, Zn, Al, Mo, Se, I, F, а также на поступление таких токсических металлов как Pb, Hg, Cd, Cr [7-8]. Результаты определения некоторых элементов, содержащихся в медно-цинковой руде, в трубчатых костях (бедренная, большеберцовая, плечевая) крыс показали, что содержание одних элементов увеличивается уже к концу первого месяца интоксикации (Mn, Sr, Cr), затем не подвергается значительным изменениям, а другие Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Hg накапливаются постепенно, достигая высокого уровня к 3-м месяцам. При этом в костной ткани обнаруживается снижение содержания Ca и Mg. Обращает внимание накопление в костной ткани таких высокотоксичных элементов, как Pb, Cd и Hg, содержание которых увеличивается многократно.

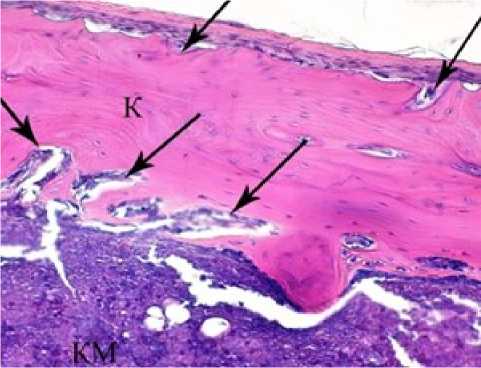

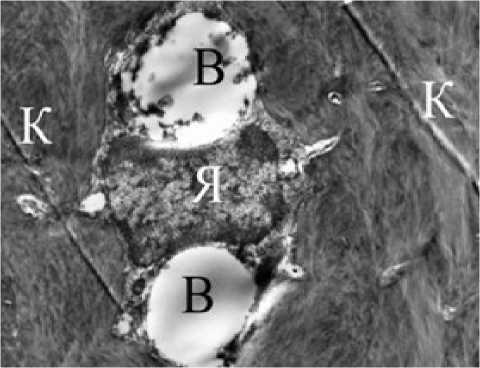

При изучении гистологической картины бедренной кости контрольных животных диафиз представлен кортикальной костью с развитой сетью разнонаправленных гаверсовых каналов различного калибра и лакунами с остеоцитами. Под надкостницей, содержащей остеопрогениторные клетки, и эндостом, состоящего из одного слоя – остеобластов, параллельно поверхности располагаются наружный и внутренний слои компактного вещества, образованные системой костных пластиной. В центре остеонов располагаются кровеносные сосуды, встречаются прободающие каналы, остеоны между собой соединены вставочными пластинками. Костный матрикс при окраске по Ван–Гизон проявляют свойства пикринофилии, характеризуя сохранность структуры коллагеновых волокон (рис. 1А). Остеоциты, располагающиеся между наружной и внутренней общими пластинками, чаще всего имеют звездчатую форму из-за множества отростков, тянущихся в костных канальцах (рис. 1Б). В остеобластах в цитоплазме выявляются большое количество коротких цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума (рис. 1В).

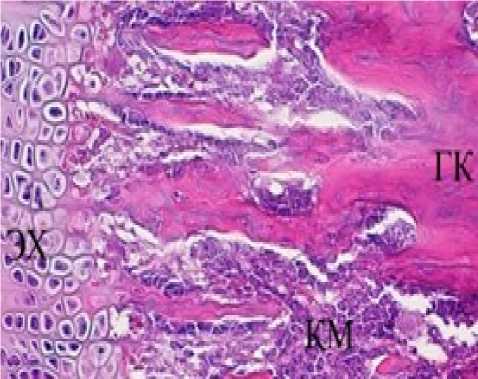

Эпифиз образован губчатой костью и эпифизарной хрящевой пластинкой. Костные балки губчатого вещества имеют типичное строение: сеть анастомозирующих трабекул образована параллельно расположенными костными пластинками, поверхность дуг и арок трабекул покрыта остеобластами, пространство между трабекулами заполнено костным мозгом. В эпифизарном хряще прослеживаются зоны покоя, пролиферации, гипертрофированного хряща, зона обызвествления хряща и зона окостенения, в которой выявляются остеопрогениторные клетки (рис. 1Г).

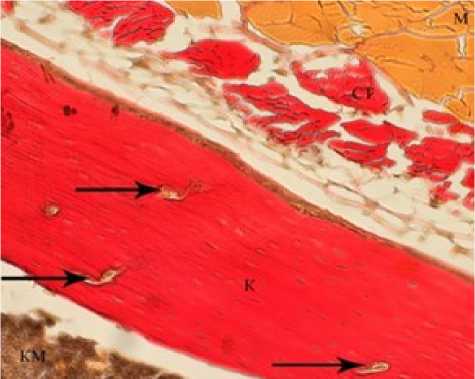

Рис. 1А. Кортикальная кость диафиза бедренной кости крыс контрольной группы. Обозначения: К - костная ткань; КМ - костный мозг; Ж - жировая ткань; СТ - соединительная ткань; Гаверсовы каналы с сосудами - (Т). Окр. по Ван-Гизон. Ув.: х100.

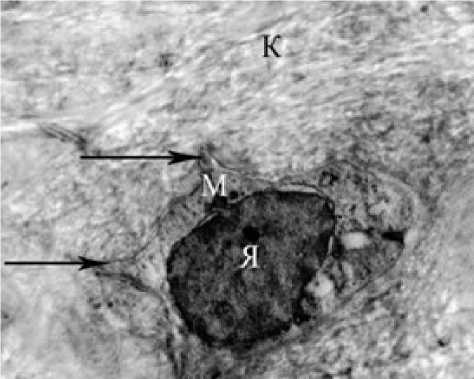

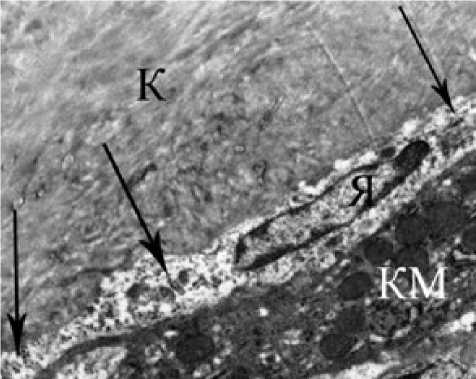

Рис. 1Б. Ультраструктура остеоцита кости крыс контрольной группы. Обозначения: К - костная ткань; Я - ядро; М - митохон дрия; канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума - (Т). Электронное микрофото. Ув.: х6000.

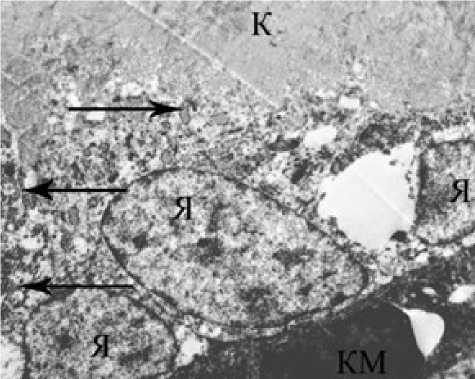

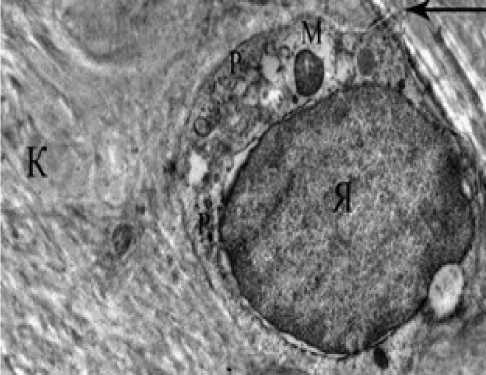

Рис. 1В. Ультраструктура остеобласта бедренной кости крыс контрольной группы. Обозначения: К - костная ткани; КМ -костный мозг; Я - ядро; канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума - (Т). Электронное микрофото. Ув.: х6000.

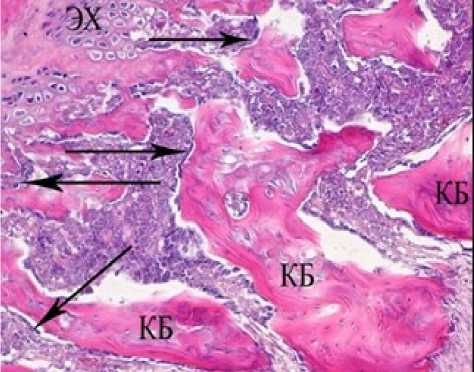

Рис. 1Г. Структура бедренной кости крыс контрольной группы. Обозначения: ЭХ -эпифизарный хрящ. ГК - губчатая кость. КМ - костный мозг. Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х 200.

У большинства животных опытной группы через месяц после начала эксперимента морфологические изменения проявлялись не столь заметно, структура костной ткани бедра мало отличалась от таковой контрольной группы. В области диафиза под надкостницей определялись неглубокие резорбционные полости -узуры. В этих областях наружный слой надкостницы отслаивался от клеточной части (рис. 2А). В структуре остеобластов эндоста количество характерных каналь- цев эндоплазматического ретикулума выявлялось меньше, чем в контрольной группе (рис. 2Б), в структуре остеоцитов заметных изменений не обнаружилось (2В). В эпифизарном хряще хорошо просматривались типичные зоны. В зоне формирования энходральной кости на поверхности новообразованных костных балок определялись длинные базофильно окрашивающиеся цепочки остеобластов, синтезирующих остеоид, бледно окрашивающийся эозином (рис. 2Г).

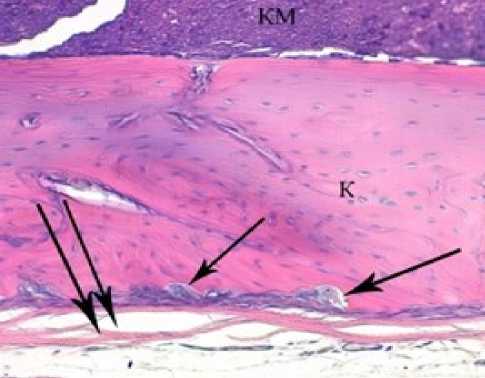

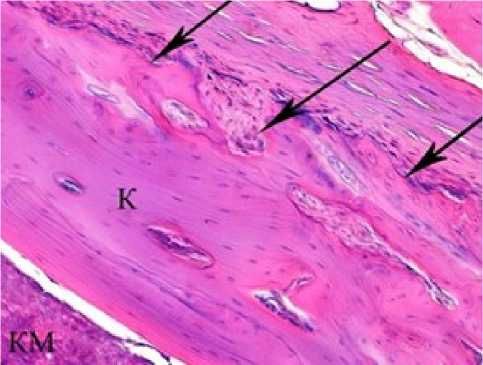

Рис. 2А. Структура бедренной кости крыс опытной группы через месяц после начала введения суспензии порошка руды. Кортикальная кость диафиза. Обозначения: К – костная ткань; КМ – костный мозг; резорбционные узуры - (↑); отслоившиеся коллагеновые волокна - (↑↑). Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х100.

Рис. 2Б. Ультраструктура остеобласта эндоста бедренной кости крыс опытной группы через месяц после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – костная ткань; КМ – костный мозг; канальцы гранулярного эндоплазматического ретикулума - (↑). Электронное микрофото. Ув. Х6000.

Рис. 2В. Ультраструктура остеоцита бедренной кости крыс опытной группы через месяц после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – компактная костная ткань; Я – ядро; М – митохондрий; Р – гранулярный эндоплазматический ретикулум; отросток остеоцита в канальце - (↑). Электронное микрофото. Ув.: х6000.

Рис. 2Г. Структура бедренной кости крыс опытной группы через месяц после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: ЭХ - эпифизарный хрящ и губчатая кость. КБ – новообразованные костные балки. Цепочки остеобластов - (↑). Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х100.

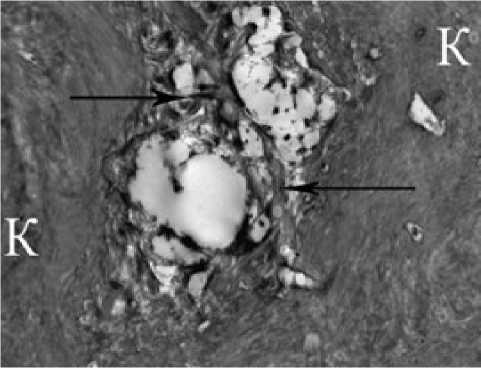

В опытной группе крыс через 2 месяца от начала введения экспериментов медно-цинковой руды выявились признаки деструктивных процессов эпифизарного хряща, губчатой кости и нарушения микроархитектоники костной ткани диафиза с усилением процессов ее резорбции. В области диафиза под надкостницей определялось значительное количество узуров, в резорбционных лакунах разрасталась волокнистая бессосудистая соединительная ткань, поверхность кортикальной пластинки под надкостницей становилась извилистой, изрезанной (рис. 3А). Некоторые остеобласты эндоста определялись, как активные с увеличением ка- нальцев гранулярного эндоплазматического ретикулума в цитоплазме, но чаще «истощенные» с дистрофическими изменениями в виде набухания цитозоля и вакуолизации цитоплазмы, превращенные из удлиненных в большие круглые (рис. 3Б). Остеоциты в лакунах имели патологические изменения в виде набухания и вакуолизации цитоплазмы. Отдельные остеоциты подвергались сморщиванию, лакуны и канальца в костной ткани опу- стевали, ядра становились плотными, отростки теряли связь с соседними клетками (рис. 3В). В эпифизах бедренных костей выявлялись начальные признаки разрушения хряща – характерные зоны покоя, пролиферации и гипертрофированного хряща не имели четких границ, а костные трабекулы губчатой кости были разной толщины, укороченные с неровными краями (рис. 3Г).

Рис. 3А. Кортикальная кость диафиза бедренной кости крыс опытной группы через 2 месяца от начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – костная ткань; КМ – костный мозг; резорбционные узуры - (↑). Окр. гематоксилином и эозином. Ув.: х100.

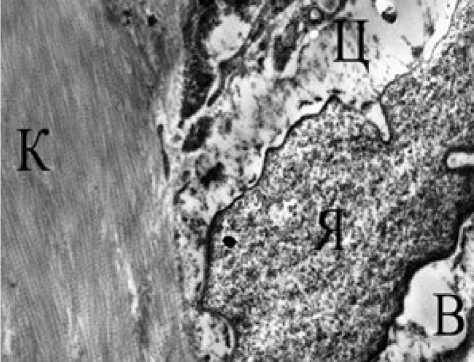

Рис. 3Б. Ультраструктура остеобласта бедренной кости крыс опытной группы через 2 месяца от начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – компактная костная ткань; Я – ядро; Ц – цитоплазма; В – вакуоли в цитоплазме. Электронное микрофото. Ув.: х6000.

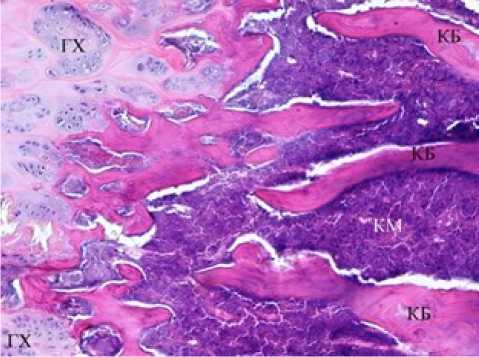

Рис. 3Г. Эпифизарный хрящ и губчатая кость бедренной кости крыс опытной группы через 2 месяца от начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: ГХ – гипертрофированный хрящ; КБ – костные балки; КМ – костный мозг. Окр.: гематокси-

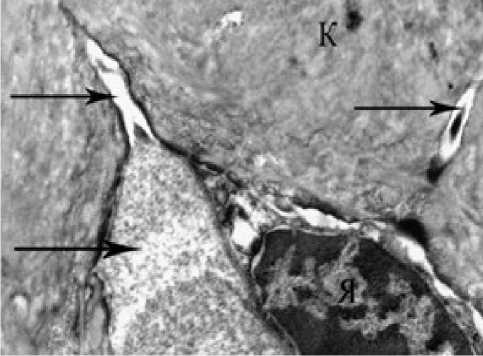

Рис. 3В. Ультраструктура сморщенного остеоцита в области диафиза. бедренной кости крыс опытной группы через 2 месяца от начала эксперимента. Обозначения: К – компактная костная ткань; Я – ядро; пустые канальцы и пустота в лакуне - (↑). Электронное микрофото. Ув.: х6000.

лином и эозином. Ув.: х100.

Рис. 4А. Кортикальная кость диафиза бедренной кости крыс опытной группы через 3 месяца после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – костная ткань; К - костный мозг; резорбционные лакуны или узуры - (↑). Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: х100.

Рис. 4Б. Ультраструктура остеоцита в области диафиза бедренной кости крыс опытной группы через 3 месяца после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – компактная костная ткань; Я – деформированное ядро; В – вакуоли в цитоплазме. Электронное микрофото. Ув.: х6000.

Рис. 4В. Ультраструктура кости в области диафиза бедренной кости крыс опытной группы через 3 месяца после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: К – костная ткань; фрагменты разрушенного остеоцита в лакуне - (↑). Электронное микрофото. Ув.: х6000.

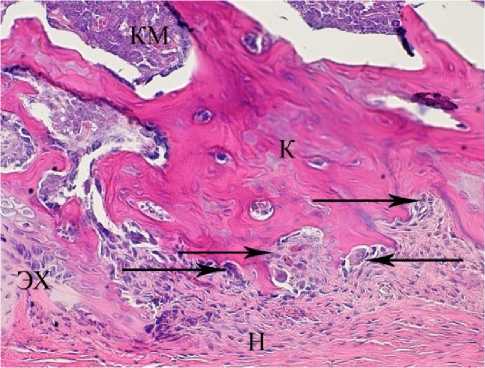

Рис. 4Г. Структура бедренной кости крыс опытной группы через 3 месяца после начала введения суспензии порошка руды. Обозначения: ЭХ - эпифизарный хрящ) и губчатая кость; Н – надкостница; К – костная ткань, КМ – костный мозг; остеокласты в узурах - (↑).

Через 3 месяца ежедневного введения суспензии порошка медно-цинковой руды в растворе крахмала патоморфоло-гические изменения бедренной кости по степени проявления были более выраженными. В области диафиза наблюдалось заметное истончение костной ткани в результате разрушения и резорбции костного матрикса. Многочисленные и довольно глубокие узуры определялись по всей длины диафиза, в них со стороны надкостницы врастала рыхлая соединительная ткань с многочисленными остеокластами (рис. 4А). В некоторых участках компактной кости диафиза определялись зоны костеобразования, которые иногда вытягивались на значительные расстояния в сторону эпифизов, а остеобластические клетки выявлялись нередко в 2-3 ряда. В цитоплазме остеоцитов в костных лакунах обнаруживались признаки деструкции колчеданной руды в костной ткани опре- внутриклеточных органелл, вместо которых появлялись большие светлые вакуоли, сильно деформируя и сжимая ядро (рис. 4Б), во многих лакунах кости обнаруживались только фрагменты разрушенных остеоцитов (рис. 4В). В эпифизах бедренной кости разрушения суставного хряща нарастали, который истончался, характерные зоны покоя пролиферации, гипертрофированного хряща и кальцификации не дифференцировались. Со стороны утолщенной надкостницы активизировались остеокласты, формирующие многочисленные глубокие резорбционные полости (рис. 4Г). Резорбции подвергались и костные балки губчатого вещества, кото- рые сильно истончались, часто укорачивались, местами искривлялись, были с неровными краями и разной толщины.

Таким образом, при длительном поступлении в организм медно-цинковой деляется постепенное развитие деструктивно-дегенеративных изменений, сопровождающиеся, особенно в начальные сроки, признаками компенсаторновосстановительных процессов. Развивается интенсивная резорбция, как пластинчатой, так и губчатой кости, а также эпифизарного хряща с нарушениями минерализации. Эти процессы приводят к истончению эпифизарного хряща, кортикальной пластинки трубчатой кости, уменьшению губчатой кости.

Изучение морфометрических показателей костной ткани подтверждают эти положения (таблица 1). У животных опытной группы статистически значимо сни- жены по сравнению с крысами контрольной группы в эпифизах бедренной кости суммарная площадь костных трабекул, поперечный разрез костных трабекул, толщина суставного хряща.

Таблица 1

Морфологические показатели бедренной кости крыс при действии компонентов медно-___________________________ цинковой руды, Ме [Q 1 -Q 3 ] ___________________________

|

Показатели |

Группы животных |

p< |

|

|

Контрольная, n=10 |

Опытная, n=10 |

||

|

Суммарная площадь костных балок эпифизов х100, в мкм2 |

259980 [218327 - 315015] |

222027 [167850 -279483] |

0,041 |

|

Поперечный размер костных трабекул эпифиза х20, в мкм |

49,8 [38,5 – 61,0] |

40,9 [33,6 – 46,9] |

0,038 |

|

Количество остеоцитов диафиза в поле зрения х20, в мкм |

184 [159 - 191] |

160 [131 - 192] |

0,058 |

|

Количество гаверсовых каналов (остеонов) диафиза в поле зрения х20, в мкм |

16,4 [12,8 – 21,3] |

14,1 [11,6 – 19,8] |

0,050 |

|

Поперечный размер стенки бедренной кости х20, в мкм |

223,6 [181,8 – 385,5] |

202,2 [163,3 – 276,4] |

0,051 |

|

Толщина суставного хряща эпифиза х20, в мкм |

147,1 [92,1 – 198,8] |

98,3 [75,6 – 116,8] |

0,003 |

Морфометрические изменения диафиза были менее выражены, в частности, количество остеоцитов, поперечный размер стенки и количество остеонов снижались на 12-15%.

Изучение структуры костной ткани опытной группы крыс подтверждают данные ранее проведенных биохимических исследований, свидетельствующих о том, что в результате длительного поступления в организм компонентов медно-цинковой руды наблюдаются дисбаланс ремоделирования кости с превалированием резорбции, нарушения минерального обмена, усиление в костной ткани процессов свободнорадикального окисления на фоне резкого снижения узлового звена анти-окислительной защиты – системы глутатиона, включая уровень восстановленного глутатиона, свободных тиольных групп белков, активность глутатионзависимых ферментов и ферментов его восстановле- ния, а также тесно связанных с ними других компонентов антиоксидантной защиты [4, 9-11].

Заключение. Длительная интоксикация комплексом элементов, содержащихся в медно-цинковой колчеданной руде, путем ежедневного введения малых доз суспензии порошка руды вызывает в трубчатых костях экспериментальных животных нарушения ультраструктуры и микроархитектоники пластинчатой и губчатой кости. При гистологическом и электронномикроскопическом исследовании выявляются деструкция внутриклеточных органелл остеоцитов, вплоть до их разрушения, рассасывание и истончение костных пластинок, усиление резорбции с образованием узуров, снижение костеобразования. Деструктивно-дегенеративные изменения в костной ткани нарастают с увеличением длительности интоксикации, хотя в начальные сроки сопровождаются заметными признаками компенсаторновосстановительных процессов.

Список литературы Морфология костной ткани при действии химических компонентов медно-цинковой колчеданной руды в эксперименте

- Askarova ZF, Chashchin VP, Denisov EI. Professional'nyy risk dlya zdorov'ya rabotnikov gornodobyvayushchikh predpriyatiy. S-Pb; 2010. 216s.

- Battakova ZhE, Ismagilov AA, Sultanbekov ZK. Otsenka obshchey i professional'noy zabolevaemosti na predpriyatiyakh gornorudnoy promyshlennosti Kazakhstana. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2008;2:1-5.

- Kudasheva AR, Yakupov RR. Problema osteopenii sredi rabotnikov gornodobyvayushchego predpriyatiya. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2011;8:27-29.

- Kamilov FKh, Farshatova ER, Men'shikova IA, Bikmetova ER, Ganeev TI. Osteoporoz: vliyanie khimicheskikh faktorov proizvodstvennoy sredy na metabolizm kostnoy tkani. Ufa: Izdatel'stvo «Mir pechati»; 2015. 311s.

- Chashchin VP, Askarova ZF, Larionova TK, Kudasheva AR. Elementnyy status rabotnikov gorno-obogatitel'nogo predpriyatiya. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. 2007;10:9-13.

- Trofimchuk AA, Kabirov MF, Gulyaeva OA. Uroven' essentsial'nykh i toksichnykh elementov v biosredakh polosti rta u rabotnikov gorno-obogatitel'nogo kombinata, zanyatykh dobychey i pererabotkoy medno-tsinkovykh rud. Problemy stomatologii. 2018;14(2):33-36.

- Kazimirko VK, Kovalenko VN, Mal'tsev VI. Osteoporoz: patogenez, klinika, profilaktika i lechenie. Kiev: Morion; 2006. 159s.

- Toksikologicheskaya khimiya. Metabolizm i analiz toksikantov/ Pod red. N.I. Kaletinoy. M.: GEOTAR-Media; 2008. 1016 s.

- Farshatova ER, Men'shikova IA, Kamilov FKh. Vliyanie metallov, soderzhashchikhsya v medno-tsinkovykh kolchedannykh rudakh, na metabolizm kostnoy tkani. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana. 2014;9(4):57-59.

- Kuramshina GR, Farshatova ER, Men'shikova IA, Ivanova GV. Antioksidantnaya sistema kostnoy tkani pri deystvii elementov medno-tsinkovoy kolchedannoy rudy. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Biologiya. Nauka o Zemle. 2017;27(3):375-379.

- Davletgareeva GR, Farshatova ER, Kamilov FKh. Nefermentativnoe zveno antioksidantnoy zashchity kostnoy tkani pri intoksikatsii komponentami medno-tsinkovoy kolchedannoy rudy. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana. 2017;12(1):51-54.