Морфология костных структур вертлужной впадины и бедренного компонента тазобедренного сустава

Автор: Анисимова Е.А., Юсупов К.С., Анисимов Д.И., Бондарева Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить особенности взаимоотношений костных структур ацетабулярного и бедренного компонентов тазобедренного сустава. Материал и методы. На 98 комплектах тазов и бедренных костей и 120 КТ-граммах взрослых людей определяли размеры вертлужной впадины, таза, установлена и проксимального метаэпифиза бедренной кости. Результаты. Выявлены половые и билатеральные различия, корреляционные взаимоотношения костных структур таза, вертлужной впадины и проксимального метаэпифиза бедренной кости. Заключение. Получены значения основных морфометрических параметров костных структур тазобедренного сустава и таза, установлена их сопряженность, что расширяет базу данных клинической анатомии тазобедренного сустава.

Бедренная кость, вертлужная впадина, таз, тазобедренный сустав

Короткий адрес: https://sciup.org/14917921

IDR: 14917921

Текст научной статьи Морфология костных структур вертлужной впадины и бедренного компонента тазобедренного сустава

зультатов количество положительных исходов закономерно снижается в соответствии с длительностью срока наблюдения за больными [4, 5].

В настоящее время травмы являются одной из трех основных причин смертности населения, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями [6], а среди трудоспособного населения они составляют 45% и выступают на первый план [7].

По течению и исходам дегенеративных изменений артроз тазобедренного сустава относится к одному из наиболее тяжелых и распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. Дегенеративные процессы в тазобедренных суставах приводят к снижению трудоспособности пациентов в 60-70% случаев и в 11-38% к инвалидизации [8]. Особого внимания заслуживает патологическая связь между артрозом и дисплазией тазобедренного сустава. Так, по данным литературы, коксартроз развивается в 40-87% при врожденных аномалиях развития [8], при этом остаточные анатомические дефекты костных компонентов после консервативного и оперативного лечения дисплазии тазобедренных суставов, как основная причина развития коксар-троза, составляют от 10 до 60% [8]. Хирургическое лечение, артродез, эндопротезирование тазобедренного сустава при внутрисуставных переломах, переломах шейки бедра, коксартрозах, анкилозах, высоких вывихах бедра требуют решения ряда проблем, которые стоят перед травматологами-ортопедами, таких, как индивидуализация предоперационного планирования, выбор адекватных размеров металлоконструкций, восстановление оптимальных взаимоотношений структур сустава для сохранения биомеханики конечности. Таким образом, исходя из потребностей практической медицины, морфологи считают актуальной задачу создания базы данных морфотопометрических характеристик костных структур тазобедренного сустава с учетом половой принадлежности, степени повреждения костных структур сустава и взаимосвязи с другими анатомическими ориентирами.

Цель исследования : выявление закономерностей изменчивости костных структур тазобедренного сустава в аспекте индивидуальной изменчивости, полового диморфизма и билатеральной диссимметрии.

Материал и методы. Материалом исследования послужили 98 тазов и 196 бедренных костей взрослых людей в возрасте от 21 года до 75 лет (мужчин — 62, женщин — 36) из остеологической коллекции научного фундаментального музея кафедры анатомии человека СарГМУ им. В. И. Разумовского и 80 КТ-грамм пациентов без признаков патологии тазобедренного сустава (мужчин — 28, женщин — 56) из архива СарНИИТО. Методами остео- и КТ-метрии определяли размеры таза (высота таза; расстояние между верхними передними подвздошными остями; расстояние между удаленными точками подвздош- ных гребней; расстояние между передними краями вертлужных впадин; сагиттальный и фронтальный диаметры верхнего и нижнего тазовых отверстий); размеры вертлужной впадины (глубина; горизонтальный и вертикальный диаметры входа в вертлужную впадину; толщина массива дна, толщина передней, задней, нижней, верхней (крыши) стенок); размеры бедренного компонента сустава (ширина проксимального эпифиза; длина; вехненижний и передне-задний размеры, окружность шейки; длина, сагиттальный и вертикальный размеры, окружность головки; шеечно-диафизарный угол) [9]. Применяли метод описательной статистики, определяли амплитуду (А, min-max), среднюю арифметическую (М), ошибку средней (m), стандартное отклонение (у), медиану (Ме), 25 и 75%-ный процентили, (Sta-tistica 6.0), коэффициент вариации (Cv%). Различия между величинами считали достоверными при 95, 99 и 99,9%-ном пороге вероятности; при нормальном распределении признаков в выборке применяли параметрический анализ (t-критерий Стьюдента) и непараметрический независимо от вида распределения (Колмагорова — Смирнонова, Шапиро — Уилкса, Вилкоксона и др.). С помощью корреляционного анализа (r — коэффициент корреляции) определяли сопряженность связей между параметрами и коэффициент детерминации (R Square). Для определения параметров малодоступных для исследования образований вычисляли формулы регрессионных уравнений по признакам, доступным для измерений, уравнение считали достоверным при проверке гипотезы R, если R2>0,75.

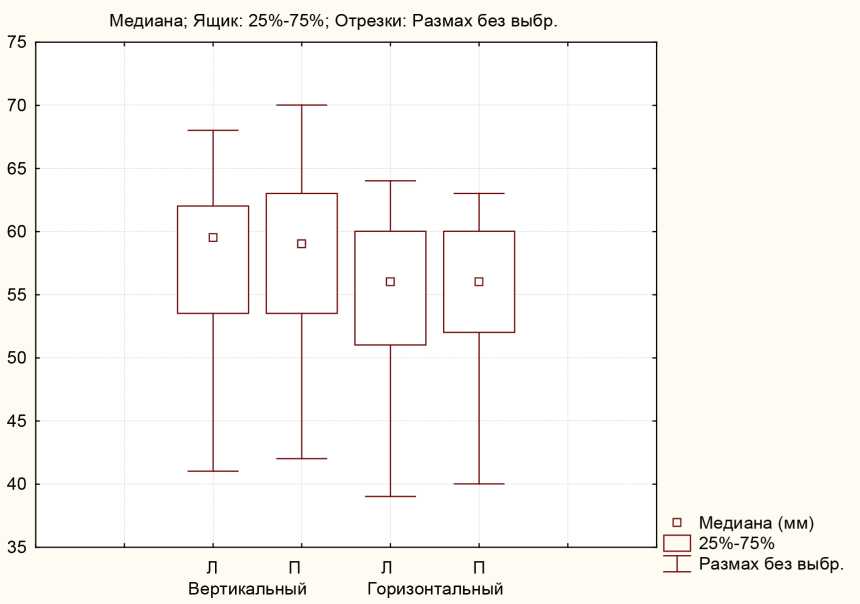

Результаты. Без учета возрастно-половой принадлежности вертикальный размер входа в вертлужную впадину варьирует от 40,0 до 70,0 мм, в среднем составляя 57,4±1,0 мм, он статистически значимо больше горизонтального диаметра (54,4±1,0 мм) на 5,3% (р<0,05). Изменчивость данных диаметров средняя и варьирует от 12,2 до 13,0% (рис. 1).

Толщина массива дна вертлужной впадины в среднем составляет 3,6±0,4 мм (А от 1,0 до 6,2 мм).

Рис. 1. Размеры входа в вертлужную впадину

Вариабельность признака выше средней (Сv от 27,8 до 31,4%), что говорит о значительной изменчивости параметра.

Толщина передней стенки вертлужной впадины в среднем составляет 7,6±0,3 мм, варьируя от 4,0 до 15,0 мм, это самая тонкая стенка вертлужной впадины. Задняя и нижняя стенки, толщина которых сопоставима между собой (А от 4,0 до 21,0), превышает толщину передней стенки на 1,3–1,6 мм (р<0,05).

Толщина верхней стенки, или крыши, вертлужной впадины в среднем составляет 14,1±0,3 мм (А от 10,0 до 19,0 мм) и превалирует над толщиной остальных стенок на 6,5–7,1 мм (р<0,05). Вариабельность параметров выше средней и находится в пределах от 12,2 до 34,8%, что свидетельствует о значительной изменчивости данных признаков.

Аналогичные параметры, определяемые на КТ-граммах, сопоставимы с остеометрическими размерами. Статистически достоверных различий между ними на выявлено (р>0,05). Коэффициент вариации также сопоставим с таковым, определяемым на выборке костных препаратов (табл. 1).

Корреляционный анализ показал, что толщина стенок вертлужной впадины не зависит от размеров входа в вертлужную впадину, от вертикального и горизонтального диаметров (r не превышает 0,23, т.е. связь слабая). Толщина передней стенки значительно положительно сопряжена с толщиной задней (r=0,60) и верхней (r=0,53) стенок. Толщина крыши вертлужной впадины проявляет значительные прямые корреляции с толщиной остальных стенок: передней, задней (r=0,59) и нижней (r=0,57). Толщина массива дна вертлужной впадины проявляет средние

Таблица 1

Размеры и толщина стенок вертлужной впадины по данным остео- и КТ-метрии (мм)

|

Параметр |

л/п |

Вариационно-статистические показатели |

Сv % |

Р |

|||||||

|

Min |

Max |

M |

m |

у |

1 |

2 |

|||||

|

Вертикальный |

л |

41,0 |

68,0 |

57,2 |

1,0 |

7,0 |

12,2 |

- |

- |

||

|

п |

40,0 |

70,0 |

57,6 |

1,1 |

7,5 |

13,0 |

- |

- |

|||

|

Размер ВВ |

Горизонтальный |

л |

39,0 |

64,0 |

54,5 |

1,0 |

6,7 |

12,3 |

- |

- |

|

|

п |

38,0 |

63,0 |

54,3 |

1,0 |

6,7 |

12,3 |

- |

- |

|||

|

0) о 0) 1— о о го СЕ О С |

л |

2,0 |

6,6 |

3,6 |

0,4 |

1,0 |

27,8 |

- |

- |

||

|

Массив дна |

п |

1,0 |

6,2 |

3,5 |

0,4 |

1,1 |

31,4 |

- |

- |

||

|

Передняя |

л |

4,0 |

15,0 |

7,6 |

0,3 |

1,9 |

25,0 |

- |

- |

||

|

п |

5,0 |

12,0 |

7,6 |

0,2 |

1,5 |

19,7 |

- |

- |

|||

|

л |

4,0 |

14,0 |

8,7 |

0,3 |

1,9 |

21,8 |

- |

- |

|||

|

Задняя |

|||||||||||

|

Толщина |

п |

6,0 |

14,0 |

9,0 |

0,3 |

2,1 |

23,3 |

- |

- |

||

|

стенки ВВ |

Нижняя |

л |

5,0 |

21,0 |

9,2 |

0,5 |

3,2 |

34,8 |

- |

- |

|

|

п |

5,0 |

18,0 |

8,9 |

0,4 |

2,8 |

31,5 |

- |

- |

|||

|

Верхняя |

л |

10,0 |

19,0 |

14,2 |

0,3 |

1,9 |

13,4 |

* |

- |

||

|

п |

10,0 |

18,0 |

13,1 |

0,3 |

2,0 |

14,4 |

* |

- |

|||

|

Вертикальный |

л |

40,0 |

68,1 |

58,1 |

1,3 |

7,1 |

12,2 |

- |

- |

||

|

п |

40,0 |

69,5 |

58,0 |

1,2 |

9,7 |

16,7 |

- |

- |

|||

|

Размер ВВ |

Горизонтальный |

л |

37,0 |

64,5 |

55,6 |

1,2 |

9,9 |

17,8 |

- |

- |

|

|

п |

38,0 |

64,3 |

55,2 |

1,2 |

9,6 |

17,4 |

- |

- |

|||

|

0) 5 го СЕ О С |

Массив дна |

л |

2,0 |

6,6 |

3,6 |

0,4 |

1,1 |

30,6 |

- |

- |

|

|

п |

1,0 |

7,2 |

3,5 |

0,4 |

1,2 |

34,3 |

- |

- |

|||

|

Передняя |

л |

5,0 |

15,0 |

7,5 |

0,3 |

1,0 |

13,3 |

- |

- |

||

|

п |

5,0 |

12,0 |

7,5 |

0,3 |

1,9 |

25,3 |

- |

- |

|||

|

л |

4,0 |

14,0 |

9,4 |

0,8 |

1,3 |

13,8 |

- |

- |

|||

|

Толщина |

Задняя |

п |

6,0 |

14,0 |

9,3 |

0,7 |

1,2 |

12,9 |

- |

- |

|

|

стенки ВВ |

Нижняя |

л |

5,0 |

21,0 |

9,3 |

0,6 |

1,0 |

10,8 |

- |

- |

|

|

п |

5,0 |

18,0 |

9,6 |

0,4 |

1,3 |

13,5 |

- |

- |

|||

|

Верхняя |

л |

10,0 |

19,0 |

14,4 |

0,5 |

2,9 |

20,1 |

* |

- |

||

|

п |

10,0 |

18,0 |

13,5 |

0,4 |

2,4 |

17,8 |

* |

- |

|||

Примечание:р1 — билатеральные различия; р2 — различия между данными остео- и КТ-метрии, * — р<0,05.

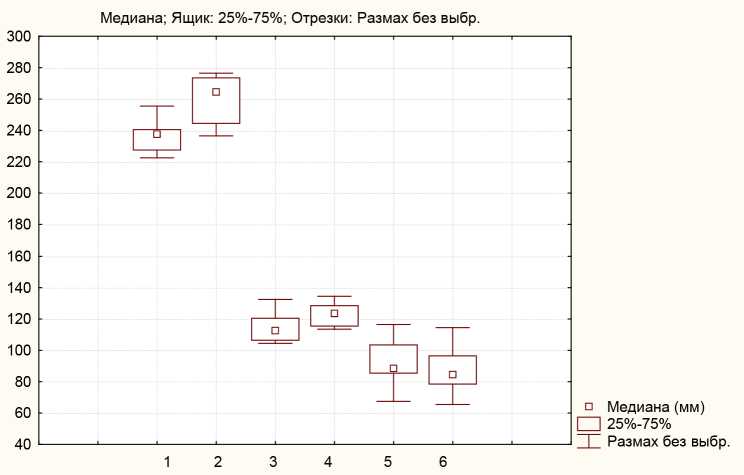

Рис. 2. Размеры таза: 1 — distantia spinarum; 2 — distantia cristarum; 3 — сагиттальный диаметр; 4 — фронтальный диаметр верхнего тазового отверстия; 5 — сагиттальный диаметр; 6 — фронтальный диаметр нижнего тазового отверстия

прямые связи с толщиной стенок (r от 0,29 до 0,40) и обратные с вертикальным диаметром вертлужной впадины (r=–0,29). Между вертикальным и горизонтальным диаметрами входа в вертлужную впадину связь тесная прямая (r=0,91).

У женщин преобладают по сравнению с мужчинами следующие параметры: расстояние между верхними передними подвздошными остями (distantia spinarum) больше на 3,2%, или на 8,3 мм (р<0,01); расстояние между гребнями подвздошных костей (distantia cristarum) больше на 5,4%, или на 14,2 мм (р<0,001); сагиттальный и фронтальный диаметры верхнего тазового отверстия больше на 17,0 и 11,0 мм соответственно (р<0,01); сагиттальный и фронтальный диаметры нижнего тазового отверстия больше на 9,4 и 12,5 мм соответственно (р<0,05); рассто- яние между передними краями вертлужных впадин больше на 10,9 мм (р<0,01). Высота таза, напротив, больше у мужчин по сравнению с женщинами на 20,2 мм (p<0,001). Вариабельность параметров ниже средней и находится в пределах от 5,7 до 10,1% (табл. 2).

Фронтальный диаметр верхнего тазового отверстия больше сагиттального на 16,0 мм (р<0,01), а у нижнего тазового отверстия, наоборот, преобладает сагиттальный диаметр по сравнению с фронтальным на 6,0 мм (р<0,05). Расстояние между гребнями подвздошных костей больше, чем между передними верхними остями, на 20,2 мм (р<0,001) (рис. 2).

Корреляционный анализ показал, что distantia spinarum et cristarum значительно положительно связаны между собой (r=0,52) и с фронтальным размером

Таблица 2

Половая изменчивость размеров таза (мм)

|

Параметр |

Пол |

Вариационно-статистические показатели |

Сv % |

Р |

||||

|

Min |

Max |

M |

m |

у |

||||

|

Distantia spinarum |

М |

205,0 |

256,0 |

234,9 |

3,4 |

14,5 |

6,2 |

* |

|

Ж |

238,2 |

252,8 |

242,6 |

4,6 |

15,2 |

6,3 |

* |

|

|

М |

244,9 |

262,4 |

253,6 |

4,1 |

16,4 |

6,5 |

* |

|

|

Distantia cristarum |

Ж |

256,1 |

279,1 |

267,8 |

2,5 |

17,3 |

6,5 |

* |

|

М |

200,6 |

213,6 |

207,1 |

2,9 |

11,9 |

5,7 |

* |

|

|

Высота таза |

Ж |

180,7 |

193,2 |

186,9 |

2,2 |

13,2 |

7,1 |

* |

|

Сагиттальный D верхнего |

М |

100,4 |

110,7 |

105,6 |

2,2 |

8,4 |

8,0 |

* |

|

тазового отверстия |

Ж |

112,4 |

132,8 |

122,6 |

2,5 |

11,2 |

9,1 |

* |

|

Фронтальный D верхнего |

М |

121,8 |

130,9 |

126,4 |

2,2 |

10,6 |

8,4 |

* |

|

тазового отверстия |

Ж |

127,2 |

147,6 |

137,4 |

3,6 |

11,3 |

8,2 |

* |

|

Сагиттальный D нижнего |

М |

119,9 |

146,9 |

130,4 |

5,1 |

13,5 |

10,1 |

* |

|

тазового отверстия |

Ж |

125,7 |

150,9 |

139,8 |

3,3 |

12,5 |

9,0 |

* |

Окончание табл. 2

|

Параметр |

Пол |

Вариационно-статистические показатели |

Сv % |

Р |

||||

|

Min |

Max |

M |

m |

у |

||||

|

Фронтальный D нижнего |

М |

130,3 |

142,4 |

136,4 |

2,7 |

12,6 |

9,2 |

* |

|

тазового отверстия |

Ж |

125,7 |

150,9 |

148,9 |

3,3 |

11,8 |

8,3 |

* |

|

Расстояние между вертлуж- |

М |

111,8 |

122,0 |

116,1 |

2,2 |

10,2 |

8,7 |

* |

|

ными впадинами |

Ж |

117,7 |

126,2 |

127,0 |

1,8 |

11,0 |

9,0 |

* |

П р и м еча н ие : Р — половые различия, * — p<0,05.

верхнего тазового отверстия (r=0,59, r=0,56), с сагиттальным диаметром данные размеры проявляют средние корреляции (r=0,28, r=0,37), размеры входа в вертлужную впадину также средне связаны с этими параметрами. Сагиттальный и фронтальный размеры нижнего тазового отверстия сопряжены между собой средней прямой связью (r=0,48) и обратной с толщиной стенок вертлужной впадины (r от –0,30 до –0,49). Высота таза проявляет среднюю обратную связь с толщиной нижней стенки вертлужной впадины (r=–0,32).

Ширина проксимального эпифиза бедренной кости в среднем составляет 93,4±2,0 мм (А от 75,0 до 119,0 мм). У мужчин ширина больше, чем у женщин, на 7,7–8,9 мм (р<0,01). Билатеральные различия статистически значимы, правый эпифиз шире левого на 2,4 мм у мужчин и на 1,2 мм у женщин (р<0,05).

Длина шейки бедренной кости в среднем составляет 39,9±3,5 мм (А от 21,0 до 52,0 мм), у мужчин шейка бедра длиннее, чем у женщин, на 4,2–4,3 мм (р<0,05). Справа параметр преобладает по сравнению с левой стороной на 1,1–1,2 мм (р<0,05).

Передне-задний размер шейки бедренной кости в среднем равен 26,7±0,8 мм (А от 21,0 до 33,0 мм), половые различия характеризуются преобладанием параметра у мужчин по сравнению с женщинами на 2,4–3,0 мм (р<0,05). Верхненижний диаметр шейки бедра в среднем составляет 32,1±1,0 мм (А от 2,3 до 45,0 мм), у мужчин он больше, чем у женщин, на 3,4 (р<0,05). Верхненижний диаметр шейки больше переднее-заднего на 5,4 мм (р<0,05).

Окружность шейки бедренной кости составляет в среднем 97,7±2,4 мм, половые различия статистически значимы, у мужчин параметр больше, чем у женщин, на 6,4–7,0 мм (р<0,05). Вариабельность признаков ниже средней, коэффициент вариации находится в пределах от 7,0 до 11,0%.

Наиболее вариабельным признаком является шеечно-диафизарный угол (Cv от 19,2 до 19,7%), что указывает на значительную изменчивость параметра. Угол в среднем составляет 133,1±1,5 мм (А от 112,0 до 147,0 мм), у мужчин он больше по сравнению с женщинами на 2,0–2,9° (р<0,05) (табл. 3).

Длина головки бедренной кости варьирует от 25,0 до 49,0 мм, в среднем составляя 37,2±0,2 мм, у мужчин головка бедра длиннее, чем у женщин, на 8,9–9,1 мм (р<0,05).

Вертикальный и сагиттальный диаметры головки бедра сопоставимы между собой и варьируют в пределах от 33,0 до 56,0 мм (44,6±0,9 мм), данные параметры превалируют у мужчин по сравнению с женщинами на 8,4–8,7 мм (р<0,05).

Окружность головки бедренной кости в среднем равна 135,8±2,1 мм (А от 109,0 до 159,0 мм), у мужчин окружность больше, чем у женщин, на 5,6–10,0

мм (р<0,01). У женщин справа окружность головки больше, чем слева, на 3,8 мм (р<0,05). Изменчивость размеров головки бедренной кости низкая, коэффициент вариации не превышает 8,6%.

Размеры окружности головки бедренной кости детерминированы ее вертикальным и сагиттальным размерами (R Square=81 %), с длиной головки окружность сопряжена значительно положительно (r=0,67) и тесно с размерами шейки (r от 0,75 до 0,85). Окружность шейки бедренной кости в большей степени детерминирована длиной шейки (R Square=68,9%) по сравнению с вертикальным размером (R Square=60,9%). Окружность шейки проявляет тесные прямые связи с размерами головки, такими, как сагиттальный, вертикальный диаметры и окружность (r от 0,81 до 0,85), и значительные прямые — с длиной головки (r=0,55).

С помощью корреляционно-регрессионного анализа получены уравнения для определения окружности головки (Х) по ее размерам, которые доступны измерению на рентгенограмме (X1 — длина, X2 — сагиттальный диаметр, Х3 — вертикальный диаметр головки): Х=–0,04+0,163ЧX1+0,401ЧX2+0,469ЧX3 (R2=0,88) и окружности шейки бедра (Y) по ее размерам (Y1 — длина, Y2 — вертикальный диаметр шейки): Y=0,396+0,424ЧY1+0,568ЧY2 (R2=0,76).

Обсуждение. Выявленные закономерности изменчивости костных структур тазобедренного сустава в основном согласуются с данными В. П. Алексеева и В. Н. Николенко с соавт. [9, 10]. Половой диморфизм характеризуется преобладанием размеров вертлужной впадины и бедренного компонента тазобедренного сустава у мужчин по сравнению с женщинами и, напротив, превалированием размеров таза у женщин, за исключением высоты таза, которая больше у мужчин, чем у женщин [11]. Билатеральная диссимметрия носит флуктуирующий характер, и ее значения в большинстве случаев не достигают статистической значимости [12]. Чаще превалируют правые размеры над правыми, реже диссимметрия отсутствует и имеет левостороннюю направленность.

Заключение. Таким образом, в ходе проведенного исследования получены значения основных морфометрических параметров костных структур тазобедренного сустава и таза, что расширяет базу данных клинической анатомии тазобедренного сустава и может быть использовано для индивидуального подхода к предоперационному планированию, выбора инструментария и металлоконструкций. Проведен корреляционный анализ, показывающий связь размеров стенок вертлужной впадины, размеров проксимального эпифиза бедренной кости. Показано, в какой степени окружность головки и шейки бедра детерминирована их размерами. Доказана статистическая значимость формул регрессионных

Таблица 3

|

Параметр |

Пол |

л/п |

Вариационно-статистические показатели |

Cv% |

P |

|||||

|

Min |

Max |

М |

m |

у |

1 |

2 |

||||

|

Ширина проксимального эпифиза |

М |

л п |

84,0 83,0 |

115,0 119,0 |

96,3 98,7 |

1,5 1,8 |

7,4 8,9 |

11,0 11,0 |

* * |

* * |

|

Ж |

л п |

75,0 75,0 |

98,0 96,0 |

88,6 89,8 |

2,3 2,2 |

6,9 6,6 |

9,5 9,5 |

* * |

* * |

|

|

Длина шейки |

М |

л п |

26,0 24,0 |

52,0 50,0 |

41,5 42,6 |

1,0 1,2 |

3,8 4,1 |

9,2 9,6 |

* * |

* * |

|

Ж |

л п |

22,0 21,0 |

48,0 49,0 |

37,2 38,4 |

0,8 0,9 |

3,1 3,2 |

8,3 8,3 |

* * |

* * |

|

|

Переднезадний диаметр шейки |

М |

л п |

23,0 23,0 |

32,0 33,0 |

28,1 28,0 |

0,6 0,6 |

3,0 3,2 |

7,7 7,5 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

21,0 21,0 |

32,0 30,0 |

25,1 25,6 |

1,2 1,0 |

3,6 2,9 |

7,0 7,0 |

* * |

- - |

|

|

Верхненижний диаметр шейки |

М |

л п |

23,0 27,0 |

41,0 45,0 |

33,8 33,2 |

0,7 0,7 |

3,3 3,3 |

7,8 7,7 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

23,0 25,0 |

35,0 36,0 |

30,4 30,9 |

1,5 1,2 |

2,6 3,5 |

7,5 7,0 |

* * |

- - |

|

|

Окружность шейки |

М |

л п |

81,0 85,0 |

115,0 120,0 |

101,0 101,4 |

2,1 2,2 |

10,3 11,0 |

7,8 7,8 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

75,0 74,0 |

107,0 105,0 |

94,6 94,4 |

2,6 2,6 |

10,9 10,9 |

7,6 7,5 |

* * |

- - |

|

|

Шеечно-диафизарный угол |

М |

л п |

115,0 115,0 |

146,0 147,0 |

134,5 134,2 |

1,6 1,5 |

4,8 7,3 |

19,7 19,7 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

120,0 112,0 |

140,0 142,0 |

131,6 132,2 |

1,4 1,5 |

4,9 6,9 |

19,3 19,2 |

* * |

- - |

|

|

Длина головки |

М |

л п |

32,0 31,0 |

48,0 49,0 |

41,6 41,7 |

0,7 0,8 |

2,4 3,1 |

5,8 7,4 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

26,0 25,0 |

36,0 35,0 |

32,5 32,8 |

0,6 0,6 |

2,8 2,6 |

8,6 7,9 |

* * |

- - |

|

|

Вертикальный диаметр головки |

М |

л п |

40,0 39,0 |

55,0 56,0 |

48,8 49,2 |

1,1 1,3 |

3,4 3,6 |

7,0 7,3 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

35,0 33,0 |

47,0 46,0 |

40,4 40,6 |

0,6 0,7 |

2,8 2,9 |

6,9 7,1 |

* * |

- - |

|

|

Сагиттальный диаметр головки |

М |

л п |

41,0 42,0 |

57,0 55,0 |

48,6 48,9 |

1,1 1,2 |

3,4 3,5 |

7,0 7,2 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

36,0 35,0 |

48,0 49,0 |

39,8 40,2 |

0,6 0,8 |

2,6 2,7 |

6,5 6,7 |

* * |

- - |

|

|

Окружность головки |

М |

л п |

117,0 115,0 |

158,0 159,0 |

139,8 140,2 |

2,2 2,5 |

7,1 7,3 |

5,1 5,2 |

* * |

- - |

|

Ж |

л п |

110,0 109,0 |

142,0 143,0 |

128,8 134,6 |

1,8 1,9 |

6,0 6,4 |

4,7 4,8 |

* * |

* * |

|

Примечание:Р1 — половые, Р2 — билатеральные различия.

Размеры бедренного компонента тазобедренного сустава (мм)

уравнений для определения окружности головки и шейки бедренной кости по их размерам, доступным для измерений на рентгенограммах.

Список литературы Морфология костных структур вертлужной впадины и бедренного компонента тазобедренного сустава

- Карякина E.B., Персова E.A. Асептическая нестабильность эндопротеза тазобедренного сустава у больных коксартрозом. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; 5 (3): 375-378

- Загородний H.B., Ильин А. А., Карпов В. H. и др. Титановые сплавы в эндопротезировании тазобедренного сустава. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова 2000;(1): 49-53

- Ахтямов И.Ф. К вопросу о преемственности в хирургическом лечении диспла-стического коксартроза. Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова 2005;(2): 70-75

- Макаров С. С, Макаров М.А., Павлов В. П. Изменение минеральной плотности костной ткани вокруг эндопротеза у больных с ревматическими заболеваниями после операции бесцементного тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Научно-практическая ревматология 2006;(1): 63-67

- Соколов В.А. Множественные и сочетанные травмы. М., 2006; 512 с.

- Хма-pa А.Д., Норкин И. А., Хмара Т. Г. Тактика лечения при сочетанной травме груди и сегментов конечностей. Саратовский научно-медицинский журнал 2012; 8 (4): 982-988

- Петров А.Б., Ковалева И.Д., Рузанов В. И. Хирургическая коррекция диспластического тазобедренного сустава: история развития и современное состояние вопроса. Саратовский научно-медицинский журнал 2010; 6(1): 150-154

- Артемьев Э. В. Хирургическое лечение диспластического коксартроза: автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2001; 13 с.

- Алексеев В. П. Остеометрия. М.: Наука, 1966; 249 с.

- Николенко В.Н., Фомичева О.А., Жмурко Р.С., Яковлев Н.М., Бессонова О.С., Павлов С.В. ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕОМЕТРИИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ. Саратовский научно-медицинский журнал. 2010. Т. 6. № 1. С. 036-039.

- Анисимов Д. И., Жмурко PC, Юсупов К. С. и др. Индивидуально-типологическая изменчивость костных структур и питательных отверстий проксимального эпифиза бедренной кости. В кн.: Макро-и микроморфология: меж-вуз. сб. науч. работ. Саратов: Изд-во Сарат мед. ун-та, 2011: 175-178

- Попрыга Д. В., Анисимов Д. И., Жмурко PC и др. Билатеральная диссимметрия длинных трубчатых костей нижних конечностей человека. В кн.: Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия: матер. II Всерос. науч. конф. молодых ученых. СПб., 2012: 32-34.