Морфология региональной системы расселения российского Севера

Автор: Медведев Павел Петрович, Медведева Елизавета Павловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 4 (96), 2008 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию морфологии объекта высшего иерархического уровня в структуре комплекса традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов отечественного народного зодчества - региональной системы расселения Российского Севера, территориально охватывающего земли двух республик и пяти областей Северо-Запада Российской Федерации.

Российский север, морфология, традиционные архитектурно-пространственные системы и объекты, народное зодчество

Короткий адрес: https://sciup.org/14749463

IDR: 14749463 | УДК: 72.03(470):691.11

Текст научной статьи Морфология региональной системы расселения российского Севера

Российский Север или Русский Север – огромная историко-культурная область, расположенная на севере Европейской части России и окончательно сложившаяся в XIV–XVI веках, в период массового расселения русских на север и северо-восток. На западе эта область простирается до границы между Россией, Финляндией и Норвегией. На севере и востоке она отчетливо ограничена природными рубежами (рис.1).

Южной границей Российского Севера в исторической литературе принято считать линию, у которой в VIII веке остановилось массовое «стихийное» расселение славян и славяно-балтов (словене – в Приильменье, кривичи – на Верхней Волге), находившихся на поздней стадии развития первобытного общества. В VIII–IX веках эта линия совпадала с южной кромкой сплошной тайги, поскольку природная зональность в те времена была важным фактором, определявшим тип хозяйства, а через это отчасти и этнический состав населения. Она проходила от устья реки Невы (Санкт-Петербург) к месту слияния рек Мологи и Волги (между современными

Рис. 1. Картосхема территории Российского Севера

городами Череповец и Рыбинск). Далее она шла по левому берегу Волги (по линии Рыбинск – Нижний Новгород – Казань) и оттуда прямо на восток до Урала по 57-му градусу северной широты [5; 10, 20–26], [28; 44].

К югу от этой границы остаются северные островки черноземов в Прикамье, серые почвы Суздальского ополья и дерново-карбонатные почвы Ижорской возвышенности, служившие в X–XII веках базой для развития пашенного земледелия, навыки и орудия которого были принесены в VIII–IX веках в лесную зону переселенцами с юга и запада. Освоение тайги и северных приморских территорий, по мнению археологов и историков, могло совершаться лишь с опорой на новые государственные структуры, которые начали складываться у северных славян только в середине VIII–IX веках [1], [28; 44].

Во многих литературных источниках описанную территорию нередко именуют еще и «Северной Русью», но историко-географические понятия «Российский Север» и «Северная Русь» отнюдь не тождественны. В частности, под Северной Русью (для периода середины VIII – IX веков) многими исследователями подразумевается северная часть основной территории Древнерусского государства, ограниченная на карте линией, соединяющей южные побережья Белого и Ладожского озер, Невы и Финского залива, проходящей по Нарве, через Чудское озеро и по западной окраине бассейна реки Великой, затем на восток до Белоозера.

Эта область, лежащая на водных путях из Балтики на Дон и Волгу, в IX веке объединяется в пределах северно-русского протогосударства, а с конца IX века входит в состав Русского государства с центром в Киеве. В X – середине XII века здесь слагаются два субгосударства – Новгородская земля и Ростовская земля (позднее – Владимиро-Суздальское княжество). С середины XII века князья и население этих земель проводят интенсивное освоение и заселение Северо-Востока Европы, который в XV–XVI веках окончательно включается в состав Русского централизованного государства и таким образом получает уже все основания именоваться «Русским Севером» или «Российским Севером» [27].

Следует также упомянуть и о том, что в настоящее время под термином «Российский Север» нередко подразумевается территория Северо-Западного (в некоторых более поздних источниках – Северного) экономического региона России, который охватывает земли Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской областей, а также Республики Карелия и Коми [51], 52].

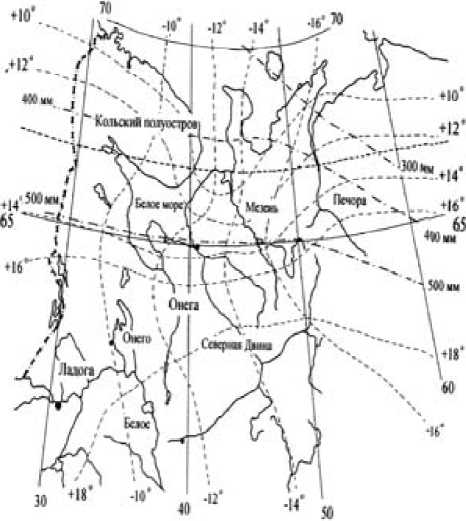

По географическому положению Российский Север занимает территорию между 57-м и 77-м градусом северной широты и 30-м и 80-м градусом восточной долготы (рис. 2). По природным условиям большая часть территории Российского Севера располагается в зоне тайги, а земли Мурманской области и Ненецкого автономного округа

– в зонах лесотундры и тундры. Климат этого историко-культурного региона достаточно суровый. Среднегодовые температуры колеблются около нуля градусов (например, в Петрозаводске – +2.0; Сортавале – +3.0; Кеми – +1.0; Архангельске – +0.4; Каргополе – +1.4; Мезени – -1.6; Сыктывкаре – +0.5) [12; 225], [50; 113].

В силу своего географического положения территория Российского Севера находится под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий. Средняя температура января колеблется от -9 градусов на западе до -18 на востоке региона. Лето сравнительно теплое. Средняя температура июля от +10 градусов на севере до +18 на юге. Годовая сумма осадков колеблется от 350 мм на севере до 600 мм на юге региона при количестве дней с осадками около 200. Осадки на территории региона выпадают в виде небольших продолжительных снегопадов зимой и длительных моросящих дождей осенью. Относительная влажность воздуха колеблется от 70–90 % летом и весной до 85–95 % зимой и осенью. И эта относительно высокая влажность во многом зависит от испарения с тающего снега, водоемов, болот и лесов в условиях продолжительной пасмурной погоды и невысоких температур. Зимой на территории Российского Севера образуется мощный снеговой покров толщиной до 60–70 см, причем снег выпадает 25 октября – 10 ноября и лежит до 25 апреля – 10 мая.

По ландшафтным условиям территория Российского Севера может быть разделена на три части: западную – озерную, восточную – речную и северную – приморскую . Наиболее крупные озера

Рис. 2. Картосхема территории Российского Севера с природно-климатическим зонированием западной части – Ладожское, Онежское, Ильмень, Белое, Выгозеро, Сегозеро, Куйто, Топозеро, Пяо-зеро, Ковдозеро и Имандра. Восточная часть региона покрывается бассейнами рек Шексны, Онеги, Северной Двины, Мезени и Печоры. Первая впадает в Онежское озеро, вторая, третья и четвертая – в Белое море, а пятая – в Северный Ледовитый океан. Наконец, специфика ландшафта северной части региона определяется топографией побережий Белого и Баренцева морей, а также Северного Ледовитого океана (рис. 2).

Заселение отдельных районов севера Европы (Скандинавии) произошло в позднеледниковое время, около 7–8 тысяч лет до н. э. Наиболее ранними памятниками этого времени на территории Российского Севера являются открытые археологами поселения, обнаруженные на Карельском перешейке (г. Каменногорск), на южном побережье Финского залива (около городов Кунды и Нарвы) и в западной части Вологодской области (на реке Ягорбе в городе Череповце). Эти памятники датируются VII–VI тысячелетием до н. э. [42; 7].

Пионерами в освоении Российского Севера были племена, проникшие предположительно в VI–III тысячелетиях до н. э. со стороны Западной Сибири и Урала. Одна часть пришедших племен освоила северо-восточное и северо-западное побережья Онежского озера, южную часть Карелии и земли в районе Белого озера. Другая часть племен продвинулась далее на запад и осела в Восточной Финляндии. В III–II тысячелетии до н. э. на земли, освоенные сибирско-уральскими племенами, проникли племена, пришедшие с юга, – с территории Волго-Окского бассейна.

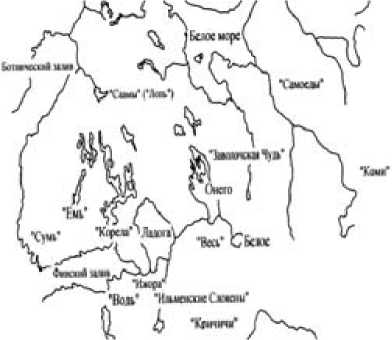

На рубеже I–II тысячелетий н. э. Западное и Северное Приладожье оказалось заселенным племенем корела (рис. 3) [20], [24]. С юга, на Карельском перешейке, к представителям корелы примыкало племя ижора. Оно занимало бассейн реки Невы и было родственно кореле по происхождению. Западными соседями карел и ижоры были племена водь и емь, проживавшие соответственно к югу и северу от Финского залива. К северу от карел располагались саамы (лопь) – бродячие охотники и оленеводы, постепенно оттесняемые все далее на север [25], [45].

В свою очередь, Олонецкий перешеек между Ладожским и Онежским озерами, а также бассейн Белого озера и рек Шексны и Мологи заселяло племя весь [13], [44]. К северу и востоку от веси, за Онежским озером и далее в бассейнах рек Онеги и Северной Двины, жили финноугорские племена, которые именовались «заво-лоцкой чудью» [4], [14], [17], [49]. На юге представители корелы, ижоры и веси соседствовали со славянскими племенами – ильменскими сло-венами и кривичами (рис. 3) [42; 42–43].

В период X–XII веков карелы постепенно расселились к северу, заняв весьма значительную территорию. На западе они вступили в соприкосновение с емью, заселившей центральную часть современной Финляндии. На севере они достигли бере- гов Ботнического залива («приботнийская корела») и вышли к Белому морю («беломорская корела»).

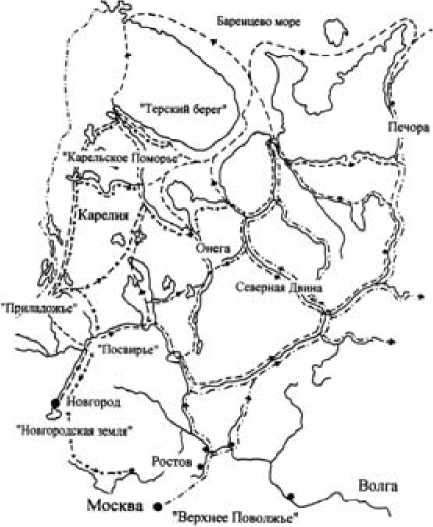

В XI–XIII веках на территорию Российского Севера началось проникновение славян. Сначала это были переселенцы из Новгородской земли, а позднее – из Верхнего Поволжья (с территорий Ростово-Суздальского и Московского княжеств) (рис. 4) [6], [21], [45], [56]. В процессе своего движения на север русское население освоило территорию Ленинградской области (Посвирье), восточную часть Карелии (Заонежье и Карельское Поморье), Терский берег Мурманской и почти всю территорию Архангельской области (рис. 4, 5). К середине XII века территория, освоенная славянами, и земли веси, ижоры и корелы вошли в состав русского централизованного государства под управлением Новгорода [8; 22–37].

Рис. 3. Картосхема территории Российского Севера с зонами этнокультурного заселения в XI–XIII веках

Рис. 4. Картосхема территории Российского Севера с путями движения славянских колонизационных потоков в XI–XV веках

К середине XII века на северо-западе восточной Европы сложилось резкое противостояние Новгорода и Швеции. Постоянные набеги шведских феодалов вынудили к середине XIII века значительные группы «корелы» переселиться на восток [11], [58]. В 1323 году положение стабилизировалось, и Ореховским мирным договором была установлена граница между Русью и Швецией. С этого момента начался процесс окончательного сложения карельского и финского народов. Первого – из племен корела и весь в рамках русского государства, второго – в составе Швеции из племен cумь, емь и двух западных групп корелы, поселившихся на месте позднейшего Выборга и у озера Сайма. Тогда же часть веси, не вошедшая в состав карельского народа, образовала самостоятельную народность – вепсов [8; 33–37], [13], [44].

Так как в 1323 году часть территории Карелии оказалась к западу от государственной границы, Ореховский мир вызвал новое массовое переселение. В это время представители корелы заселили территорию в южной и средней части современной Карелии от реки Суны до озера Сегозеро. Затем в XV веке новые военные походы шведов вызвали вторую волну миграции «ко-релы» на север к озеру Ондозеру и в южную часть бассейна реки Кеми [8; 37–39].

В XVI – начале XVII века Швеция захватила значительную часть территории Карелии, а после Столбовского мира 1617 года к ней отошла западная часть края. Политический и религиозный гнет шведских феодалов вызвал окончательный «исход» представителей корелы на русские земли. До середины XVII века в Верхнее Поволжье переселилось около 30 тысяч человек. Часть переселенцев осела в Заонежских погостах и в пределах современных Новгородской и Тверской областей [11], [18; 66–74], [57; 158–160]. К этому же времени относится третья волна миграции коре-лы на север, послужившая началом поселений ругозерских, ребольских и тунгудских карел. Последними в начале XVIII века покинули свою родину приботнийские карелы. Они поселились в северо-западной части современной Карелии. В процессе своего расселения карелы ассимилировали более древнее саамское население и частично вытеснили его на территорию Кольского полуострова [8; 41–44], [55; 212].

В 1478 году Российский Север стал составной частью Новгородской феодальной республики (рис. 5). В это время западная часть Российского Севера входила в состав двух пятин Новгородской земли. Земли, лежащие к западу от Ладожского озера (впоследствии – Корель-ский уезд), и область, лежащая к северу от Ся-мозера до бассейна реки Кеми (Лопские погосты), относились к территории Вотской пятины [38]. Территория между Ладожским и Онежским озерами и вокруг последнего (Заонежские погосты) и южная часть побережья Белого моря (Поморье) входили в состав Обонежской пяти- ны. Карельское Поморье и Терский берег были частью Кольского уезда. Наконец, территории современной Архангельской и северной части Вологодской областей входили в состав Двинской и Вятской земель (рис. 5).

Указанные районы отличались друг от друга по этническому составу населения и по характеру экономического развития. В Корельском уезде и в Лопских погостах проживало почти сплошь карельское население. В Заонежских погостах, в южной и восточной их части, жило преимущественно русское население, в северной и западной – карельское, а на Олонецком перешейке обитали карелы и вепсы. В Карельском Поморье жили преимущественно русские, а также карелы и незначительное число саамов [20], [47], [55].

На северном берегу Белого моря осели представители саамских племен (лопарей), занимавшиеся охотой, рыболовством и оленеводством, а земли в низовьях рек Печоры и Мезени заселяли предки ненецкого народа – самоеды, вышедшие предположительно с территории Саянских гор или с верховьев речной системы Енисея. Наконец, таежные леса по берегам рек Печоры и Вычегды оказались во владении предков народа коми.

В силу специфики природно-климатических и ландшафтно-топографических условий Корель-ский уезд и Заонежские погосты (особенно южная их часть), а также южные уезды Двинской и Вятской земель имели наиболее благоприятные условия для сельского хозяйства. Земледелием занималось и население Лопских погостов, несмотря на их близость к полярному кругу, а Поморье, естественно, представляло собой промысловый район, где основными занятиями населения являлись морское и речное рыболовство, охота на морского зверя и выварка соли [7].

Рис. 5. Картосхема территории Российского Севера с границами административно-территориального деления в конце XV века

Как известно из исследований историков, в период XIV–XV веков основная масса населения Российского Севера проживала в деревнях, которые, как правило, располагались по берегам рек и озер на расстоянии от 50 до 100 верст друг от друга. Размеры этих поселений, а также число их жителей в различных районах Российского Севера были неодинаковы [15].

В районах с преобладанием земледелия – в Заонежских погостах и в южной части Корель-ского уезда – в конце XV века подавляющее большинство деревень состояло из одного-двух дворов. Так, в Шунгском погосте (восточная часть Карелии) в 1496 году деревни из одного двора составляли 89 %, из двух дворов – 10 % и более двух дворов – лишь 1 %. Небольшие размеры участков, пригодных для земледелия, а также возможность вести хозяйство силами одной семьи были основными причинами, определявшими небольшие размеры деревень.

В то же время в промысловых районах (в Поморье, на севере Корельского уезда, а также отчасти в Лопских погостах) деревни имели 5–10 дворов, а иногда по 20 и более крестьянских подворий. В 1500 году здесь было 3 деревни, в каждой из которых насчитывалось больше 50 дворов. Следует отметить, что в это время в Поморье в среднем на одну деревню приходилось 3–4 двора, а в Лопских погостах населенные пункты были расположены группами, ныне нередко именуемыми «гнездами деревень» или «поселенческими кластерами» [35]. Сравнительно большие размеры деревень в этих районах определялись потребностями промыслов. Солеварение, рыболовство и добыча морского зверя требовали известной кооперации, ими невозможно было заниматься силами одного хозяйства [30], [31].

Но, несмотря на высокие темпы хозяйственного освоения северных территорий, система расселения в это время была представлена главным образом сельскими поселениями. В конце XV и в XVI веке в Карелии был лишь один город – Корела с приданным к нему Сванским Волочком. В 1500 году в Кореле имелось 188 дворов, а в Сванском Волочке – 55 подворий [42; 80].

В конце первой четверти XVII века на территории Российского Севера насчитывалось 22226 жилых и 6210 запустевших поселений. Предположив, что последние в XVI веке были жилыми, можно считать, что в этом столетии на Европейском Севере России существовало около 29 тысяч поселений. Так, по данным историка П. А. Колесникова, на этот период времени в Центральном Поморье (Вологодский, Тотемский, Устюжский, Сольвычегодский, Двинский, Важский, Турчасов-ский уезды и Устьянские волости) средний размер поселений составлял 3,8 двора; в Северо-Западном Поморье (Каргопольский, Кольский, Чаронда и Заонежские погосты) – 3,8; в Северо-Восточном Поморье (Кеврольский, Мезенский, Яренский и Пустозерский уезды) – 4,5; в Вятской земле (Хлыновский, Орловский, Котельнический, Слободский и Шестаковский уезды) – 2,3, а в приуральских уездах (Чардынский и Соликамский уезды) – 7,2 двора [22; 78–81], [23; 67–68].

По сведениям историков, к концу XVII века число поселений на Российском Севере увеличилось на 10 % и достигло 23689 населенных пунктов. Вместе с тем возросла и их дворность. Так, в Центральном Поморье на одно поселение уже приходилось 5,1 двора, в Северо-Западном – 5,6 двора, в Северо-Восточном – 5 дворов, в вятских уездах – 3 двора, а в приуральских уездах – 9,1 двора [22; 95–99], [23; 69–70].

В первой половине XVIII века, помимо Новгорода, Вологды и Санкт-Петербурга, на территории Российского Севера в Карелии существовало только два города – Олонец, основанный русскими в 1649 году в связи с укреплением русско-шведской границы, и Сердоболь (Сортавала), основанный шведами в 1617 году на месте русского погоста [9], [10]. В конце 1970-х годов Олонец (со слободами) насчитывал уже более 700 дворов и играл видную роль как во внутренней, так и во внешней торговле. Торговые пути вели из Олонца к Тихвину и через территорию Северного Приладожья в Швецию [42; 132].

Следует также отметить, что еще в середине XVI века на Кольском полуострове возникло рыбацкое селение Кола, основанное выходцами из Кандалакши и положившее начало средневековому городу. В 1582 году Кола стала административным центром Кольского уезда и имела в это время 71 двор и более 400 жителей. В то же время административным центром Двинской земли до второй половины XVI века являлось село Холмогоры, а в 1584 году в устье Северной Двины воеводами Нащекиным и Волоховым был основан город Архангельск, ставший после 1707 года центром огромной Архангельской губернии [48; 5].

Наконец, в начале XVIII века царем Петром I было введено административное деление территории Российской империи на губернии. В итоге земли Российского Севера оказалась разделенными между Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Санкт-Петербургской губерниями, причем этнический состав населения был весьма разнообразен.

Так, по сведениям 1802 года, на территории Российского Севера обитали русские, карелы и вепсы (в Олонецкой и Новгородской губерниях), саамы (на территории Олонецкой губернии и в Кемском округе Архангельской губернии), а также зыряне и самоеды (в Мезенском округе Архангельской губернии). Причем только на территории Архангельской губернии в это время уже проживало 185575 человек и существовало 7 городов: Холмогоры, Шенкурск, Пинега, Мезень, Онега, Кемь и Кола со своими уездами [3], [19], [39], [40]. Кроме того, помимо городов в губернии насчитывалось 3 посада, 280 волостей, 3633 села и деревни, 437 церквей и 10 монастырей, 44 соляных варницы и 114 мелких частных заводов, 5 верфей, 9 лесопильных, 321 мучная и 1050 ветряных мель- ниц, а также 1596 мостов. В Архангельске в это время проживало уже 13102 человека [48; 5–31].

Однако до середины XIX века данные о народонаселении Российского Севера были очень отрывочными. Только после создания в 1857 году Центрального статистического комитета при Министерстве внутренних дел они начали собираться и обрабатываться относительно регулярно. В частности, по сведениям этого комитета, в границах Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 1847 году насчитывалось уже более 18 городов, а в пределах Олонецкой и Архангельской губерний наиболее крупными из них были Архангельск, Петрозаводск, Каргополь, Вытегра, Кемь и Онега [2], [41; 37], [54; 2–19]. В свою очередь, по сведениям на 1861 год, наиболее населенной была Вологодская губерния, а наименее населенной – Олонецкая. Причем в Вологодской губернии городское население составляло 20,40 %, в Олонецкой губернии – 15,80 %, а в Архангельской – 7,70 %, при среднем значении по 50 губерниям Российской империи 11,07 %.

Основными путями сообщения на территории Архангельской губернии служили 5 почтовых трактов: Петербургский, Московский, Мезенский, Кемский и Кемско-Соловецкий (от Кеми до Соловецкого монастыря летом по морю). В дополнение к почтовым трактам функционировало еще 8 проселочно-торговых дорог: Пинежско-Вологодская, Важско-Устюжская, Онежско-Дениславская, Бири-чевско-Плесецкая, зимняя Малошуйско-Шунгская, Сумпосадско-Повенецкая, Кемско-Кольская и Мезенско-Печерская. По-прежнему сохраняли свое важное торговое значение старинные водные пути по рекам Онеге, Ваге, Северной Двине, Пинеге, Мезени и Печере. В это же время на территории Карелии функцию транспортных магистралей выполняли: Онежское и Ладожское озера, Выгозеро, а также реки Свирь, Водла, Выг и Кемь. В свою очередь, сухопутными торгово-транспортными артериями являлись: почтовый тракт Лодейное Поле – Петрозаводск – Повенец и проселочные дороги Кемь – Каяны и Олонец – Панозеро (рис. 6) [16], [26; 65–81], [46; 286–287].

Наиболее полным и достоверным источником сведений о населении Российского Севера во второй половине XIX века является демографическая перепись 1897 года. Она охватила всю территорию Российской империи, кроме Великого княжества Финляндского. В числе 50 губерний Европейской России было переписано население Олонецкой и Архангельской губерний, из которых впоследствии были образованы Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области [53].

По данным переписи 1897 года, во всей Олонецкой губернии насчитывалось лишь 364,2 тысячи жителей. Городское население составляло только 25,5 тысячи человек, или 7 %. Причем из 50 губерний Европейской России Олонецкая и Архангельская губернии были самыми малонаселенными. Так, при средней плотности 22,2 человека на 1 квадратную версту плотность населения Оло- нецкой губернии на 1897 год составляла 3,2 человека, а Архангельской – 0,5. В то же время в пределах Олонецкой губернии плотность населения колебалась от 0,7 (Повенецкий уезд) до 5,9 человека (Петрозаводский уезд) на 1 квадратную версту, а в Кемском уезде Архангельской губернии она составляла не более 1 человека [47; 10–11].

В 1897 году на территории Олонецкой губернии существовало только 7 городов – Петрозаводск, Олонец, Повенец, Пудож, Вытегра, Каргополь и Лодейное Поле. Это были небольшие провинциальные города, стягивавшие ничтожно малую часть населения Карелии. При средней по губернии доле городского населения, равной 7 %, в Олонецком, Лодейнопольском и Каргопольском уездах она составляла 3,1–3,7 %, в Пудожском и Повенецком – 4,3–4,9 %, в Вытегорском – 8 % и в Петрозаводском – 15,7 % (рис. 7) [47; 11].

Рис. 6. Картосхема территории Российского Севера с основными торгово-транспортными путями в конце XIX – начале XX века

Рис. 7. Картосхема территорий Олонецкой и Архангельской губерний с границами административно-территориального деления в конце XIX – начале XX века

На 1862 год в перечисленных городах имелось всего 63 каменных жилых дома, причем более половины из них значилось в губернском городе Петрозаводске, а в Олонце, Повенце и Пудоже насчитывалось только по одному каменному жилому дому. При этом больше 97 % жилых зданий в городах Олонецкой губернии составляли деревянные дома [43; 28–29].

Как и в Архангельской губернии, города Карелии были очень малолюдными. В Петрозаводске в 1897 году насчитывалось только 12,5 тысячи жителей, тогда как в остальных городах численность населения колебалась от 1,2 тысячи человек (Олонец) до 4,5 тысячи (Вытегра). К примеру, в это же время в городе Кеми Архангельской губернии проживало 2,4 тысячи человек. Причем население городов росло медленно из-за слабого развития промышленности и сравнительно небольшого притока людей из центральных районов России. Так, за период с 1866 по 1897 год численность населения Петрозаводска увеличилась всего лишь на 1,3 тысячи человек, или на 11,7 %.

Перепись 1897 года зафиксировала на территории Олонецкой губернии 5 тысяч сельских населенных пунктов, главным образом деревень с населением 338,6 тысячи человек. В среднем на одно сельское поселение приходилось только 68 жителей. Преобладали мелкие поселения – до 20 домов в каждом. При этом четверть всех поселений состояла из 1–5 домов и примерно столько же – из 6–10. Крупные населенные пункты, в которых имелось более 100 домов и свыше 500 человек, были единичными. Все поселения были разбросаны на огромном пространстве в 114,9 тысячи квадратных верст. Таким образом, в среднем на каждые 100 квадратных верст приходилось всего лишь 4 населенных пункта.

Размещение сельских поселений по территории Олонецкой губернии было крайне неравномерным. В южных, сравнительно небольших по площади уездах концентрировалась большая часть поселений. Густота сети населенных пунктов в этой части Карелии вдвое превышала средний показатель по губернии. С удалением на север поселения становились все более редкими. Так, в Повенецком уезде на каждые 100 квадратных верст их было в 3,5 раза меньше, чем в среднем по губернии, и в 6–7 раз меньше, чем в Лодейнопольском, Вытегорском и Олонецком уездах. Территорию Олонецкой губернии в это время населяли русские (78,2 %), карелы (16,3 %), вепсы (4,4 %) и финны (0,7 %).

В конце XIX века во всей Олонецкой губернии действовало только одно крупное предприятие – Александровский снарядолитейный завод в Петрозаводске, на котором работало около тысячи человек. Кроме него в Олонецком крае существовало 11–12 небольших лесопильных заводов, а также мелкие чугуноплавильные, кожевенные, мукомольные, кирпичные и другие предприятия [42; 280–286].

Долгое время одним из серьезных препятствий в развитии производительных сил края являлось отсутствие железнодорожного сообщения с другими районами страны. Первая железная дорога (Мурманская, ныне Октябрьская) была построена только к 1917 году, тогда как железнодорожные ветки Петрозаводск – Выборг и Суоярви – Юшкозеро появились только после 1945 года (рис. 8). Третья часть селений Олонецкой губернии совсем не имела дорог, причем число бездорожных селений резко возрастало с юга на север. В свою очередь, по территориям Вологодской и Архангельской губерний проходили: Северная железная дорога (Архангельск – Вологда – Петербург), построенная в 1897–1906 годах, дорога Вятка (Киров) – Котлас – в 1899-м, Вологда – Вятка (Киров) – в 1906-м, Котлас – Коноша – в 1938–1940-м, Беломорск – Обозер-ская – в 1940–1941-м и Котлас – Воркута – в 1940–1942 годах (рис. 8) [12; 247–248].

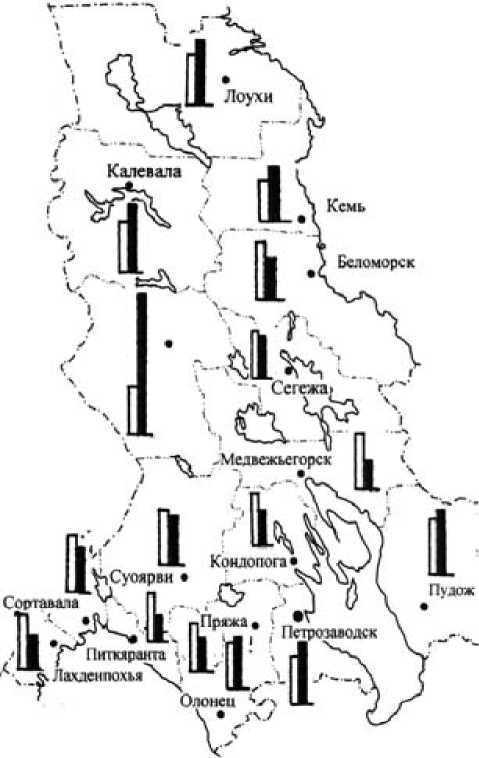

Границы современного административнотерриториального деления Российского Севера сформировались в основном в период 1959–1970 годов. К примеру, на территории Республики Карелия в настоящее время насчитывается 15 административных районов (рис. 9), крупнейшими из которых по численности населения являются Сегежский, Медвежьегорский и Кондопожский. По переписи 1970 года, в них проживало 151,6 тысячи человек, или 21,3 % всего населения Карелии. В подавляющем большинстве районов (в 10 из 15) численность населения колебалась в пределах от 20 до 40 тысяч человек в каждом. Почти третья часть жителей республики (на 1970 год – 227 тысяч, или 31,9 %) сконцентрировалась на территории, подчиненной Петрозаводскому и Сортавальскому горсоветам.

Для Республики Карелия, как и для многих других районов Российского Севера, в XX веке был характерен быстрый рост городского населения.

Рис. 8. Картосхема железных дорог на территории Российского Севера в начале – второй половине XX века

Рис. 9. Картосхема административно-территориального деления Республики Карелия на период во второй половине XX века

За период с 1939 по 1977 год оно увеличилось в 3,8 раза при росте всего населения республики только в 1,6 раза. В 1971 году численность городского населения в Карелии достигла полумиллионного рубежа, а к началу 1977 года составляла уже 566,7 тысячи человек. Примечательно, что рост городского населения в Карелии по своим темпам значительно опережал общероссийские показатели, что свидетельствует о высоком уровне индустриализации и урбанизации республики.

Бурное развитие промышленности в послевоенный период оказало влияние на соотношение между численностью городского и сельского населения Карелии. Так, к началу 1977 года удельный вес городских жителей составлял уже 76,80 % против 32,10 % в 1939 году и 62,90 % в 1959 году. В итоге к концу XX века городское население республики стало резко преобладать над сельским населением. Причем среди областей и республик Российского Севера Карелия в это время по удельному весу городского населе- ния занимает второе место, уступая лишь Мурманской области.

В пределах Республики Карелия наиболее высокий удельный вес городского населения на это период времени отмечался в Питкярантском, Сегежском, Кемском, Беломорском и Кондопожском районах, а наиболее низкий – в Муезер-ском, Пряжинском, Пудожском и Олонецком. Основными источниками роста городского населения в послевоенный период являлись: переход значительной части сельских жителей в города и рабочие поселки для работы в промышленности, строительстве и на транспорте; приток населения из других районов страны; преобразование многих сельских населенных пунктов в поселки городского типа в связи с их промышленным развитием; естественный прирост городского населения.

В 1977 году в Карелии насчитывалось 56 городских поселений, из них 12 городов и 44 поселка городского типа. Все города Карелии, за исключением Петрозаводска, относятся к категории малых городов с населением от 9 до 36 тысяч человек в каждом. Причем большая часть городских поселений оказалась сконцентрированной вдоль линии Октябрьской железной дороги и в Приладожье.

Старейшими городами Карелии к этому времени уже являлись Олонец (1648 г.), Петрозаводск (1703 г.), Сортавала (1783 г.), Кемь и Пудож (1785 г.). Накануне и в период войны 1941–1945 годов права городов получили: Кондопога, Беломорск, Медвежьегорск (1938 г.), Суоярви, Питкяранта (1940 г.), Сегежа (1943 г.) и Лахденпохья (1945 г.). Из 44 ныне существующих рабочих поселков городского типа 5 образовано до войны, 6 – в период войны и 33 – в послевоенное время [47; 136]. Основой для возникновения большинства из них послужило развитие лесозаготовительной, лесохимической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, металлургической, горной и судоремонтной промышленно сти.

По переписи 1970 года, около четверти населения Карелии проживало в сельской местности (рис. 10). В это время в республике насчитывалось 1069 сельских населенных пунктов. По сравнению с 1961 годом их число уменьшилось более чем на одну треть, а по сравнению с 1939 годом – более чем в 3 раза. Вместе с тем средний размер сельского поселения неуклонно возрастал и сохранял тенденцию к дальнейшему увеличению. Так, если по переписи 1939 года, в среднем на одно сельское поселение Карелии приходилось 107 жителей, то в 1970 году – 209. Более половины (59,80 %) сельских населенных пунктов Карелии в это время составляют сравнительно мелкие поселения с числом жителей до 100 человек, тогда как на долю крупных поселений (свыше 1 тысячи жителей) приходится только 4,70 % [47; 138].

Рис. 10. Картосхема распределения городского и сельского населения по территории Республики Карелия во второй половине XX века

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что на территории Российского Севера за период XI–XX веков произошла последовательная смена систем расселения двух классов – с сельским и смешанным (сельско-городским) населением. При средней плотности населения по СевероЗападному экономическому району (5 областей и 2 республики) на 1970 год в 7,01 чел./кв. км, наиболее плотнозаселенными были Ленинградская (62,69 чел./кв. км), Новгородская (13,05 чел./кв. км) и Вологодская (8,79 чел./кв. км) области. Промежуточное положение занимали Республика Карелия (4,14 чел./кв.км) и Мурманская область (5,52 чел./кв. км). Слабозаселенными по-прежнему были Архангельская область (2,39 чел./кв.км) и Республика Коми (2,32 чел./кв.км).

Необходимо также отметить, что за период XI–XX веков наблюдалась последовательная смена систем расселения трех подклассов: с погостной, комбинированной и поселковосельской структурами. Составными элементами системы первого подкласса были погосты и ма- лодворные деревни. В комбинированной системе они сочетались с селами, посадами и много-дворными деревнями. В системе третьего подкласса структурными элементами являются поселки, села и многодворные деревни. Переход к комбинированной системе произошел примерно в конце XVII – начале XVIII века, а к поселковосельской – на рубеже XIX–XX веков.

Территориальное распределение населенных пунктов в целом по Российскому Северу можно охарактеризовать как дисперсно-концентрированное. Практически на всей территории наблюдается сочетание групповых систем населенных пунктов (в виде «пятен-сгущений» или поселенческих кластеров) с автономными по селениями. По рисунку поселенческой ткани отдельные субрегиональные системы представлены в трех вариантах – линейно-полосовые, ядерно-центричные и равномерно-распределенные («ковровые»). По взаимосвязи с ландшафтом большая часть субрегиональных расселенческих систем является приводоемной (расположенной вблизи водоемов) с рисунком поселенческой ткани, почти полностью отвечающим рисунку ландшафта [29], [32], [33], [34], [35], [36], [37].

Исследования последних лет показывают, что на территории Российского Севера наблюдается процесс оттока населения, а также снижение уровня его естественного прироста, недостаточное развитие горной и сокращение объемов лесозаготовительной промышленности, а также резкий спад объемов сельскохозяйственного производства. Перечисленные проблемы накладываются на не менее сложные проблемы охраны окружающей среды и сохранения отечественных и общемировых культурных ценностей, а также национальных традиций по организации жизненной среды обитания в условиях Российского Севера. Это требует от специалистов различных научных областей – районных планировщиков, градостроителей, архитекторов, инженеров, экологов, историков, географов и экономистов – разработки комплексных региональных программ исследования и развития отдельных областей и районов Российского Севера с применением всех современных научных методов и компьютерных технологий.

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ, 2007–2008 гг., № 07-04-12127в, «Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Западного Поважья для сети Интернет» и грант РГНФ, 2008–2009 гг., № 08-04-42404а/С, «Исследование морфологии традиционных рас-селенческо-поселенческие образований Русского Севера в период 19–20 веков (широтномеридиональные разрезы)»).

Список литературы Морфология региональной системы расселения российского Севера

- Аграрная история Северо-Запада России XVI в.: Север. Псков. Общие итоги развития Северо-Запада/АН СССР. Ин-т истории СССР, Ленингр. отд-ние; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова; рук. авт. коллектива А. Л. Шапиро. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. 220 с.

- Алферова Г. В. Каргополь и Каргополье/Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры. М.: Стройиздат, 1973. 190 с.

- Баркина В. С. Кемь. 3-е изд., испр. и доп. Петрозаводск: Карелия, 1982. 135 с. (Города и районы Карелии)

- Бернштам Т. А. Локальные группы Двинско-Важского ареала: Духовные факторы в этно-и социокультурных процессах//Русский Север: К проблеме локальных групп/РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), РФФИ. СПб.: МАЭ РАН, 1995. С. 208-318.

- Бернштам Т. А. Поморы. Формирование группы и системы хозяйства. Л.: Наука, 1978. 176 с.

- Бернштам Т. А. Роль верхневолжской колонизации в освоении Русского Севера//Фольклор и этнография Русского Севера. Л.: Наука, 1973. С. 5-28.

- Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX -начале XX в.: Этнографические очерки. Л.: Наука, 1983. 232 с.

- Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа: Повесть о союзнике и друге русского народа на Севере. Петрозаводск: Гос. изд-во Карело-Финской ССР, 1947. 50 с.

- Васильев А. И. Олонец. 2-е изд., испр. и доп. Петрозаводск: Карелия, 1984. 151 с.

- Власов П. Н., Стафеев Б. Н. Сортавала. Петрозаводск: Карелия, 1978.109 с.

- Гадзяцкий С. Карелы и Карелия в новгородское время. Петрозаводск: Каргосиздат, 1941. 196 с.

- Гарф А. Л., Покшишевский В. В. Север. М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1948. 264 с.

- Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере: X-XIII вв. М.: Наука, 1973. 212 с.

- Голубева Л. А. Чудь заволочская//Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. Археология СССР. М., 1987. С. 64-66.

- Дектярев А. Я. Русская деревня в XV-XVII веках: Очерки истории сельского расселения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. 176 с.

- Едемский М. Б. О старых торговых путях на Севере//Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Т. II. Пг., 1915. С. 240-244.

- Ефименко П. Е. Заволочьская Чудь. Архангельск: Губернская тип., 1869. 131 с.

- Жербин А. С. Переселение карел в Россию в XVII веке. Петрозаводск: Госиздат КФССР, 1956. 114 с.

- Калинин Г. Д. Онега. Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Волог. отд-ние, 1980. 126 с.

- Карелы Карельской АССР/Ин-т яз., лит-ры и истории Карел. филиала АН СССР. Петрозаводск: Карелия, 1983. 288 с.

- Кизеветтер А. А. Русский Север. Роль северного края Европейской России в истории Русского государства. Исторический очерк. Вологда: Тип. Союза северных кооперативных союзов, 1919. 66 с.

- Колесников П. А. Северная деревня в ХV -первой половине ХIX века (К вопросу об эволюции аграрных отношений в Русском государстве)/Вологод. пед. ин-т. Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1976. 416 с.

- Копанев А. И. Крестьяне Русского Севера в XVII в./Под ред. Н. Е. Носова. Л.: Наука, 1984. 244 с.

- Кочкуркина С. И. Древняя Корела. Л.: Наука, 1982. 216 с.

- Матвеев А. К. Древнее саамское население на территории Севера Восточно-Европейской равнины//К истории малых народностей Европейского Севера СССР. Петрозаводск, 1979. С. 5-14.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Архангельская губерния. Составил генерального штаба капитан Н. Козлов. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1865. 342 с.

- Мачинский Д. А. О месте Северной Руси в процессе сложения Древнерусского государства и Европейской культурной общности//Археологическое исследование Новгородской земли. Л., 1984. С. 5-25.

- Мачинский Д. А., Мачинская А. Д. Северная Русь, Русский Север и Старая Ладога в VIII-IX вв.//Культура Русского Севера. Л., 1988. С. 44-58.

- Медведев П. П. К вопросу о классификации систем расселения на примере Беломорского Поморья//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 14-28.

- Медведев П. П. Некоторые особенности объемно-планировочных структур сельских поселений Беломорского Поморья//Архитектурное наследие и реставрация памятников истории и культуры России: Сб. науч. тр. М., 1986. С. 157-171.

- Медведев П. П. Принципы и приемы архитектурно-пространственной организации жилой среды сельских поселений Беломорского Поморья//Архитектурное наследие и реставрация памятников истории и культуры России: Сб. науч. тр. М., 1988. С. 145-163.

- Медведев П. П. Система расселения Восточного Обонежья (ареальные исследования народного зодчества на территории Республики Карелия). Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 2000. 81 с. Деп. в ВНИИНТПИ 17.06.00, № 17778.

- Медведев П. П. Система расселения и объемно-планировочные структуры сельских поселений в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 67-84.

- Медведев П. П. Система расселения Поважья (ареальные исследования Архангельской области)//Труды Петрозаводского государственного университета. Межвуз. сб. Сер. «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 19-23.

- Медведев П. П., Гашков И. И. Исследование групповых систем населенных мест Российского Севера»//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2008. № 1. Сер. «Естественные и технические науки». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. С. 23-30.

- Медведев П. П., Козлова Т. Д. Историко-архитектурное наследие Примошья (к морфологии традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов Российского Севера)//Труды Петрозаводского государственного университета. Межвуз. сб. Сер. «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. C. 24-28.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Исследование субрегиональной системы расселения: историко-архитектурный подход//Историческая география: тенденции и перспективы. Сб. науч. тр. СПб.: Изд-во РГО, 1995. С. 177-184.

- Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты//Записки императорского географического общества. Кн. VIII. СПб., 1853. 650 с.

- Овсянников О. В. Шенкурск. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1978. 105 с.

- Описание Архангельской губернии. Ея городов и достопримечательных мест со многими древними историческими известиями и замечаниями, к дополнению Российской истории служащими, из разных рукописных и печатных книг монастырских церковных архивов, из достоверных словесных преданий и других несомнительных источников, с приобщением Архангельской Губернии карты, плана и вида города Архангельска, собранное в Архангельске С. Козмою Молчановым и изданное Главным управлением училищ. СПб.: При Императорской академии наук, 1863 года. 280 с.

- Описание Российской Империи в историческом, географическом и статистическом отношениях. Посвященное имени его императорскаго высочества, государя наследника цесаревича, великаго князя Александра Николаевича. Т. 1. Кн. 2. Архангельская губерния. СПб.: без изд-ва, 1845. 149 с.

- Очерки истории Карелии. Т. 1./Под ред. д. и. н. В. Н. Бернадского, И. И. Смирнова, к. и. н. Я. А. Балагурова. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1957. 430 с.

- Памятная книжка Олонецкой губернии на 1864 год. Петрозаводск, 1864.

- Пименов В. В. Вепсы: Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.; Л.: Наука, 1965. 264 с.

- Платонов С. Прошлое русского Севера: Очерки по истории колонизации Поморья. Пг.: Время, 1923. 80 с.

- Плечко Л. А. Старинные водные пути. М.: Физкультура и спорт, 1985. 104 с.

- Покровская И. П. Население Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1978. 192 с.

- Пошман А. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философском, историческом и нравственном обозрении, с полезными на все оныя части заключениями. Сочинение Антона фон Пошмана (составленное в 1802 г.). Т. 1. Архангельск: Губернская типография, 1873. 195 с.

- Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 260 с.

- Север/Е. К. Гринева, А. О. Кеммерих, Л. В. Руф, О. К. Славинский и др. М.: Физкультура и спорт, 1975. 264 с.

- Северный экономический район: Проблемы, тенденции, перспективы развития. СПб.: Наука, 1992. 265 с.

- Северо-Западный экономический район. М.: Наука, 1967. 302 с.

- Списки населенных мест Российской империи. Т. I. Архангельская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб.: Тип. МВД, 1861. 131 с.

- Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи, составленные в статистическом отделении совета Министерства внутренних дел. СПб.: Тип. МВД, 1852. 41 с.

- Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР): Этнографический очерк. М.; Л.: Наука, 1965. 222 с.

- Томилов Ф. С. Север в далеком прошлом: Краткий исторический очерк. Архангельск: ОГИЗ, Архангельское изд-во, 1947. 97 с.

- Фишман О. М. К изучению этнической культуры карел Верхневолжья//Современное финно-угроведение: Опыт и проблемы. Л., 1990. С. 158-160.

- Шаскольский И. П. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии: Конец XIII -начало XIV в. Петрозаводск: Карелия, 1987. 141 с.