Морфология сосудов дьяковской культуры

Автор: Лопатина О. А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изложены некоторые результаты анализа форм сосудов дьяковской культуры с городищ Старшее Каширское, Мутёнковское, Дьяково и Настасьино в соответствии с методикой, разработанной А. А. Бобринским. Исследованы общая пропорциональность сосудов и состав их функциональных частей. Выявлены формы сосудов, которые можно рассматривать как исконно дьяковские и те, появление которых связано с влиянием иных культурных традиций. Высказано предположение о том, что эти традиции проникали в дьяковскую среду во II-I вв. до н. э. - II в. н. э.

Дьяковская культура, формы сосудов, общая пропорциональность, функциональные части, структура формы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328060

IDR: 14328060

Текст научной статьи Морфология сосудов дьяковской культуры

В предлагаемой работе изложены некоторые результаты анализа форм керамики дьяковской культуры. В качестве источника для исследования привлечены материалы четырех городищ: Старшее Каширское и Мутёнковское (раск. В. В. Сидорова), Дьяково (раск. Н. А. Кренке), Настасьино (раск. А. В Эн-говатовой)1.

Городища Ст. Каширское и Мутёнковское относятся к раннедьяковскому этапу, лощеная керамика на них не встречена. Для анализа керамики Дьякова городища отобраны материалы, относящиеся к раннедьяковскому этапу (слои В и Г), а также к основанию верхнего слоя А (по: Кренке , 2011. С. 109–115). Эти материалы относятся ко времени до появления здесь лощеной керамики. Время существования городища Настасьино в целом определяется VII–VI – II–I вв. до н. э. ( Энговатова , 2004. С. 151, 152).

Для исследования использованы крупные фрагменты верхних частей от 296 дьяковских сосудов, а также 151 сосуд с полным профилем, т. е. всего 447 разных сосудов.

Анализ форм в предлагаемой работе проводится в рамках историко-культурного подхода и базируется на методике А. А. Бобринского (1986; 1988; 1991). Цель анализа заключалась в выявлении конкретных культурных традиций создания форм глиняной посуды.

Для реконструкции культурных традиций создания форм глиняной посуды принято использовать информацию, во-первых, о естественной структуре форм, т. е. об особенностях состава функциональных частей; во-вторых, об общей пропорциональности форм сосудов; в-третьих, о степени сформированности функциональных частей, из которых состоят формы, и о пропорциональности самих этих частей; в-четвертых, о характере и степени развитости оболочек функциональных частей. В данной работе речь пойдет о двух первых пунктах, т. е. о естественной структуре форм и об общей пропорциональности сосудов.

Естественная структура форм сосудов, в соответствии с методикой А. А. Бобринского, выявлялась путем разбивки контура исследуемых сосудов точками НЛК (наибольшей локальной кривизны), которые отделяют одну функциональную часть от другой. В результате последовательного соединения точек НЛК на контуре сосуда получаются костяки форм, отображающие ее конструкцию. Костяки состоят из набора функциональных частей, представленных многоугольниками. Всего известно 7 таких частей (губа, щека, шея, плечо, предплечье, тулово и основание тулова). Виды конструкций сосудов определяются разным составом функциональных частей.

В результате анализа естественной структуры форм было выделено 8 видов конструкций. Среди них имеются 3-х, 4-х, 5-ти и 6-частные конструкции. Вот их общий список:

Таблица 1. Распределение видов конструкций форм сосудов по памятникам, %

|

Число частей в конструкции |

Виды конструкций |

Мутён-ковское |

Ст. Каширское |

Дьяково |

Настасьино |

Всего |

|

3-частные |

1. Г+Т+ОТ |

7 |

12 |

3 |

10 |

8 |

|

4-частные |

2. Г+П+Т+ОТ |

28 |

24 |

18 |

4 |

21 |

|

3. Г+ПП+Т+ОТ |

25 |

19 |

10 |

25 |

21 |

|

|

4. Г+Щ+Т+ОТ |

1 |

1 |

4 |

3 |

2 |

|

|

5-частные |

5. Г+Ш+П(ПП)+Т+ОТ |

29 |

28 |

30 |

20 |

28 |

|

6. Г+Щ+П(ПП)+Т+ОТ |

7 |

14 |

30 |

28 |

16 |

|

|

6-частные |

7. Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ |

1,5 |

1 |

3 |

10 |

3 |

|

8. Г+Ш+П+ПП+Т+ОТ |

1,5 |

1 |

2 |

- |

1 |

|

|

Всего % |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

|

Всего сосудов |

218 |

84 |

69 |

76 |

447 |

3-частные:

Вид 1 . Губа+Тулово+ОТ (Г+Т+ОТ).

4-частные:

Вид 2 . Губа+ Плечо+ Тулово+Основание Тулова (Г+П+Т+ОТ).

Вид 3 . Губа+Предплечье+Тулово+Основание Тулова (Г+ПП+Т+ОТ).

Вид 4. Губа+Щека+Тулово +Основание Тулова (Г+Щ+Т+ОТ).

5-частные:

Вид 5. Губа+Шея+Плечо/Предплечье+Тулово+Основание Тулова (Г+Ш+П/ ПП+Т+ОТ).

Вид 6. Губа+Щека+Плечо/Предплечье+Тулово+ОТ (Г+Щ+П/ПП+ Т+ОТ).

В связи с фрагментированностью материала конструктивное различение плеча и предплечья для форм видов 5 и 6 оказалось затруднительным.

Шестичастные:

Вид 7. Губа+Щека+Плечо+Предплечье+Тулово+Основание Тулова (Г+Щ+ П+ПП+Т+ОТ).

Вид 8. Губа+Шея+Плечо+Предплечье+Тулово+Основание Тулова (Г+Ш+ П+ПП+Т+ОТ).

В табл. 1 показано распределение разных видов конструкций форм по памятникам. Эти данные позволяют сделать несколько важных наблюдений.

Во-первых, наиболее массовыми на городищах являются конструкции вида 2 – Г+П+Т+ОТ (21%), вида 3 – Г+ПП+Т+ОТ (21%), вида 5 – Г+Ш+П(ПП)+Т+ОТ (28%) и вида 6 – Г+Щ+П(ПП)+Т+ОТ (16%).

Во-вторых, по степени сходства конструкций (метод расчета см.: Телегин , 1977) наиболее близки сосуды Мутёнковского и Ст. Каширского городищ (88 %), а наиболее различны сосуды Мутёнковского и Настасьинского городищ – 66%. Тем не менее, эти различия не столь существенны и говорят о достаточно высокой близости керамики этих городищ.

В-третьих, яркая специфика памятников проявляется в распространении конструкций сосудов со «щекой» (вид 4, 6 и 7). Оно значительно выше на городищах Дьяково (37%) и Настасьино (41%), и заметно ниже на Ст. Каширском (16%) и Мутёнковском (9,5%).

Именно это последнее обстоятельство дает основание предполагать, что появление этих конструкций на дьяковских памятниках связано с влиянием иных культурных традиций. Это подтверждается и результатом анализа сосудов по их общей пропорциональности.

Общая пропорциональность форм изучалась по 151 сосуду с полным профилем (Старшее Каширское – 17, Мутёнковское – 39, Дьяково – 44, Настасьино – 51). Показатель общей пропорциональности рассчитывался как отношение высоты сосуда к его среднему диаметру (H/Dср). Dср представляет собой среднее значение диаметров в точках, характеризующих естественную структуру формы сосудов. Конкретные значения H/Dср распределялись в соответствии со шкалой качеств общей пропорциональности, разработанной Ю. Б. Цетлиным. В рамках этой шкалы выделяются сосуды очень низкой , низкой , средненизкой , средней, средневысокой , высокой и очень высокой общей пропорциональности. Все эти разные качества форм характеризуются конкретными числовыми интервалами.

Оценивая значения общей пропорциональности дьяковских сосудов, можно заключить, что в целом абсолютно преобладают сосуды средних пропорций (значения 0,7–1,41). Средневысокие формы представлены незначительно, а средненизкие – единично.

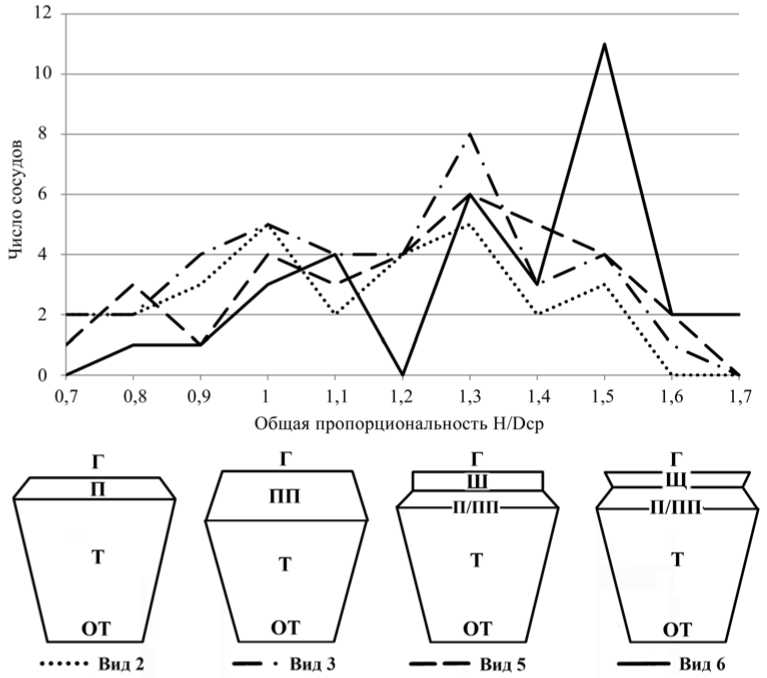

Рассмотрим распределение значений общей пропорциональности сосудов в рамках четырех наиболее массовых видов конструкций (рис. 1). Оно показало следующие важные особенности. Выяснилось, что по трем конструкциям Г+П+Т+ОТ (вид 2) , Г+ПП+Т+ОТ (вид 3) и Г+Ш+П/ПП+Т+От (вид 5) наблюдается совпадение основных максимумов распределения значений общей пропорциональности. Эти значения составляют 1,0 и 1,3 и находятся в интервале средних пропорций. Для конструкции Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ (вид 6) значения основных максимумов распределения совершенно иные. Основной пик распределения приходится на значение 1,5, которое находится уже в зоне средневысоких пропорций. При этом в диапазоне средних пропорций максимумы приходятся на значения 1,1 и 1,3.

Таким образом, полученные данные (рис. 1) показывают, что по своей общей пропорциональности наиболее массовые виды (2, 3 и 5) дьяковской посуды сходны между собой. Более того, среди каждого из этих трех видов конструкций выделяются две группы. Одну из них предварительно можно обозначить как низкие горшки (с пиком на значении пропорциональности, равном 1,0), другая включает заметно более высокие горшковидные формы (с пиком на значении общей пропорциональности – 1,3).

Посуда, относящаяся к конструкции Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ (вид 6), которая характеризуется иной общей пропорциональностью, является по своему происхождению инородной. Вместе с тем значения максимумов этой группы, относящиеся к диапазону средних пропорций такие же, как и у абсолютного большинства дьяковских сосудов. Это позволяет предполагать, что эта группа возникла

Рис. 1. Значения общей пропорциональности для наиболее массовых конструкций дьяковских сосудов в результате смешивания дьяковских традиций с какими-то иными, связанными с изготовлением сосудов с выраженной щекой.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволил выделить три вида наиболее массовых конструкций дьяковской посуды, которые обладают близкой общей пропорциональностью и могут считаться исконно дьяковскими формами (виды 2, 3 и 5).

Конструкции со щекой, скорее всего, не имеют дьяковских корней, и их появление связано с каким-то инокультурным влиянием. Эти конструкции и по пропорциональности отличаются от общего массива в сторону более высоких пропорций.

Истоки конструкций со щекой в дьяковской керамике, скорее всего, следует искать в области распространения посуды городецкой культуры. Как отмечала еще Н. В. Трубникова, в более поздних комплексах среднеокского (рязанского) варианта городецкой культуры имеются «сосуды, близкие типу скифским горшкам», т. е. с сильно отогнутым венчиком (Трубникова, 1953. С.84, 85). Формы со щекой массово представлены и в керамике верхнедонского варианта городецкой культуры.

Можно предположить, что изменения в дьяковском комплексе керамики, которые связаны с появлением сосудов со «щекой» имеют хронологический характер. Опираясь на разработанную хронологию Дьякова городища, можно утверждать, что подобные конструкции начинают массово появляться в основании верхнего слоя этого памятника, время существования которого по совокупности радиоуглеродных и археологических данных определяется II–I вв. до н. э. – II в. н. э. ( Кренке , 2011. С. 143–145).

Население Мутёнковского и Ст. Каширского городищ, скорее всего, испытало только начало этого культурного влияния, поскольку здесь конструкции со щекой, во-первых, единичны, а во-вторых, они представлены только посудой средних пропорций. А средневысокие формы с этих городищ, происходят исключительно из отложений, связанных с поздними жилищами. Поэтому верхняя дата этих городищ, скорее всего, должна определяться временем не позднее II–I вв. до н. э.

Список литературы Морфология сосудов дьяковской культуры

- Бобринский А.А., 1986. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок//Культуры Восточной Европы I тыс.: межвузовский сб. ст./ Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 137-158.

- Бобринский А.А., 1988. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды//Проблемы изучения археологической керамики: межвузовский сб. науч. ст. . Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т. С. 5-22.

- Бобринский А.А., 1991. Оболочки функциональных частей глиняной посуды//Археологические исследования в лесостепном Поволжье: межвузовский сб. ст./. Самара: Самарский гос.ун-т. С. 3-36.

- Кренке Н.А., 2011. Дьяково городище. Культура населения бассейна Москвы-реки в I тыс. до н. э. -I тыс. н. э. М.: ИА РАН. 548 с.

- Телегин Д.Я., 1977. Опыт статистического определения индекса родственности неолитических комплексов по элементам орнамента//Проблемы археологии Евразии и Северной Америки/. М.: Наука. С. 59-64.

- Трубникова Н.В., 1953. Племена городецкой культуры//Труды ГИМ. Вып. XXII/Ред. А.Я. Брюсов. М.: Гос. изд-во культ.-просвет. литературы. С. 63-96.

- Энговатова А.В., 2004. Хронология городища Настасьино по данным радиоуглеродного анализа/АП. Вып. 1. С. 142-152.