Морфология, строение и состав циркона из метапесчаников алькесвожской толщи (Приполярный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю., Гракова О.В., Хубанов В.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Литология

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приведены описание особенностей морфологии, внутреннего строения и анализ отношений Th/U и Zr/Hf в цирконах из песчаников золотоносной алькесвожской толщи, расположенной в основании палеозойского разреза на Приполярном Урале. Установлено, что большинство изученных цирконов являются первично-магматическими зернами первого цикла выветривания. Источником обломочного циркона, вероятно, являлись близкие по времени образования подстилающие или расположенные поблизости кислые и основные вулканиты магматических комплексов различных стадий формирования тиманид-протоуралид, ассоциирующие с ними гранитоиды и интузивные образования основного состава. Незначительная часть хорошо окатанных зерен циркона с дорифейскими датировками может быть переотложена из рифеских метаосадочных образований, в свою очередь унаследовавших его из пород древнего фундамента Восточно-Европейской платформы.

Циркон, метапесчаники, алькесвожская толща, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147246260

IDR: 147246260 | УДК: 549.6:552.512/551.733(234.851) | DOI: 10.17072/psu.geol.22.2.99

Текст научной статьи Морфология, строение и состав циркона из метапесчаников алькесвожской толщи (Приполярный Урал)

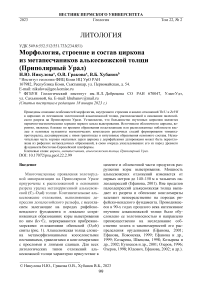

Многочисленные проявления золоторудной минерализации на Приполярном Урале приурочены к расположенной в основании разреза уралид метатерригенной алькесвож-ской (Є3–O1al) толще. Континентальные аль-кесвожские отложения, выполняющие депрессии допалеозойского рельефа, с несогласием залегающие на породах рифейско-вендского фундамента и локально сохранившихся образованиях коры выветривания по ним (kv Є), перекрываются прибрежноморскими отложениями обеизской (O1ob) свиты (рис. 1). Алькесвожская толща сложена метаморфизованными косослоистыми песчаниками, гравелитами и конгломератами с прослоями и линзами сланцев. Для всех литологических типов отложений аль-кесвожской толщи характерно присутствие в цементе и обломочной части продуктов разрушения коры выветривания. Мощность алькесвожских отложений изменяется от первых метров до 140–150 м в тальвегах палеодепрессий (Ефанова, 2001). Вне пределов палеодепрессий алькесвожская толща выпадает из разреза и обеизские конгломераты залегают непосредственно на породах ри-фейско-вендского фундамента. Проводившееся в 90-х годах прошлого века интенсивное изучение алькесвожской толщи было обусловлено ее золотоносностью и направлено преимущественно на исследование собственно золота и закономерностей его распределения орудениения (Ефанова, 2001; Ефанова, Повонская, 1999; Ефанова и др., 1999; Козырева, Швецова, 1998; Козырева и др., 2002; Кузнецов и др., 2001; Озеров, 1996; Озеров, 1998; Юдович, Ефанова, 2002; и др.).

Рис. 1. Схема расположения разреза и схематическая геологическая карта хр. Малдынырд. Составлена по материалам Л.И. Ефановой (2002 г.) и В.С. Озерова (2005 г.): 1 – современные аллювиальные отложения; 2 – ранне-среднеордовикские отложения саледской свиты: песчаники, алевролиты, сланцы; 3 – раннеордовикские отложения обеизской свиты: конгломераты, гравелиты, песчаники, кварцитопесчаники; 4 – позднекембрийско-раннеордовикские отложения алькесвожской толщи: алевролиты, песчаники, гравелиты с линзами конгломератов; 5 – кембрийские метаморфизованные коры выветривания: сланцы; 6 – позднерифейско-вендские вулканогенные породы саблегорской свиты: риолиты, туфы и лавобрекчии кислого состава; 7 – манарагский комплекс: позднерифейско-вендские метадолериты, метагаббро; 8 – малдинский комплекс: вендские риолиты, риолитовые порфиры; 9 – границы стратиграфических подразделений (a), разрывные нарушения: установленные (b), предполагаемые (c); 10 – место отбора пробы

Петрографический и минералогический состав слагающих алькесвожскую толщу горных пород подробно охарактеризован Л.И. Ефановой (2001), обобщившей результаты поисково-разведочных работ. Проведенное нами U/Pb-датирование детритовых цирконов из метапесчаников алькесвожской толщи позволило установить, что они сформировалась не ранее, чем в позднемкембрии-раннем ордовике (Никулова, Хубанов, 2022). В составе алькесвожских метапесчаников преобладают продукты разрушения магматических комплексов различных стадий формирования тиманид-протоуралид. Это могли быть близкие по времени образования кислые и основные вулканиты саблегорской свиты, ассоциирующие с ними гранитоиды и интузивные образования.

Различия в величине Th/U и Zr/Hf отношений в детритовых цирконах отражают различия в субстрате материнских по отношению к ним пород и используются для установления источников обломочного материала метаморфических и осадочных комплексов (Вотяков и др., 2011; Каулина, 2010; Романюк и др., 2018; Пыстин, Пыстина, 2018, 2019).

Объект и методы исследования

Проба среднезернистого розовато-серого слюдистого метапесчаника алькесвожской толщи (обр. АЛ 4) отобрана в коренном выходе (65°23 ' 66 '' с.ш., 60°26 ' 67 '' в.д.) на восточном склоне хр. Малдынырд (рис. 1). Морфологические особенности и химический состав цирконов изучены в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) с помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA3 LMH c энерго-дисперсионной приставкой X-MAX 50 mm Oxford instruments при ускоряющем напряжении 20 кВ, диаметре зонда 180 нм, области возбуждения до 5 мкм и сканирующего электронного микроскопа JSM–6400 с энергетическим спектрометром Link, с ускоряющим напряжением и током на образцах – 20 кВ и 2х10–9 A соответственно и сертифицированными стандартами фирмы «Microspec». Для получения катодолюминесцентного изображения цирконов был использован СЭМ ThermoFischer Scientific Axia ChemiSEM с выдвижным детектор катодолюминесценции RGB с диапазоном обнаружения длин волн: 350–850 нм.

Определение Th/U отношения в цирконах выполнено методом лазерной абляции на масс-спектрометре высокого разрешения Element XR (Thermo Fisher Scientific), соединенном с приставкой для лазерного прибора UP-213 с длиной волны излучения 213 нм (New Wave Research) в ЦКП «Геоспектр» Геологического института им. Н.Л. Добре-цова СО РАН, г. Улан-Удэ. Диаметр лазерного пучка составлял 30 мкм при плотности потока энергии около 4–4.5 Дж/см–2. В качестве внешнего стандарта использовался эталонный циркон 91500 с Th/U = 0.344 (Wiedenbeck et al., 1995). Расчет Th/U проводился по отношению значений масс-спектрометрических сигналов (cps) изотопных масс 232Th и 238U. При проведении измерений выстраивалась следующая аналитическая последовательность: в начале и в конце – по два измерения эталонного циркона, используемого в качестве внешнего стандарта (91500), и по одному измерению двух контрольных эталонов (Plešovice и GJ-1), далее через каждые пять измерений неизвест- ных цирконов проводилось по одному измерению всех трех эталонов. Обработка выполненных измерений проводилась в программах GLITTER (Griffin et al., 2008) и Gtail (Буянтуев. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020615366, ГИН СО РАН).

Характеристика цирконов

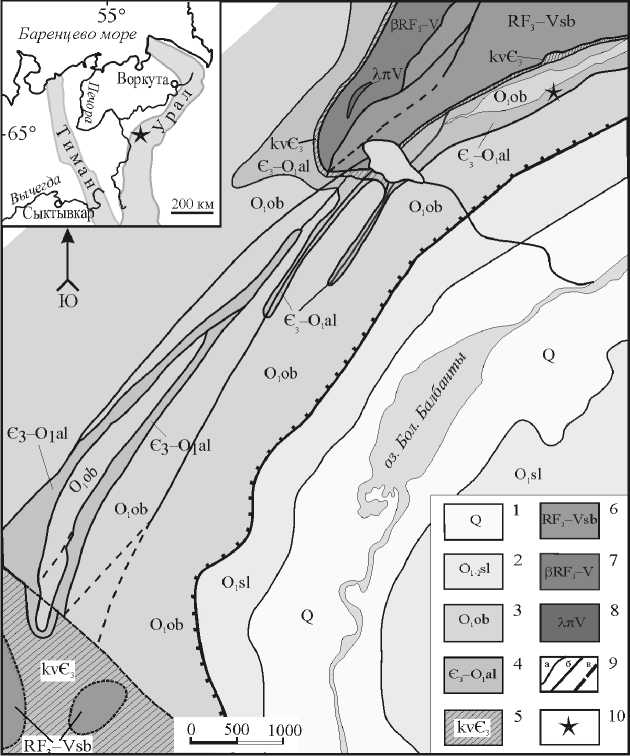

В изученной выборке наибольшее количество зерен представляет интервал 479±7– 654±7 млн лет, в пределах которого выделяются позднекембрийско-раннеордовикская (479±7–512±5 млн лет), вендско-раннекембрийская (523±5–555±6 млн лет) и позд-нерифейская (584±6–654±7 млн лет) популяции (рис. 2, таблица). Единичные зерна имеют датировки в интервалах 974±10–1289±55 и 695±31–1347±34 млн лет. Для трех зерен установлен палеопротерозойский возраст – 1924±29, 1951±42 и 2379±26 млн лет. Наиболее древний возраст имеет зерно с мезоар-хейской (3068±24 млн лет) датировкой.

Среди детритовых цирконов позднери-фейско-раннеордовикского интервала около 40% составляют неокатанные и слабоока-танные дипирамидально-призматические кристаллы с гранями тетрагональной призмы и дипирамиды (К удл 1.5–2.0) зерна размером 150–220 μm (рис. 2, зерна 67, 20 и 27). Около 25% приходится на тетрагональные и короткопризматические кристаллы с хорошо сохранившимися гранями и слегка сглаженными ребрами (К удл. 1.4–1.8) размером 120–150 μm (рис. 2, зерно 41 и 49). Неокатанные и слабоокатанные удлиненно-призматические кристаллы (К удл 2.1–2.7) размером 230– 300 μm составляют около 15% (рис. 2, зерно 101). Примерно 10% зерен размером 90– 150 μm хорошо окатанные, имеют округлую (К удл 1.0–1.3) и овальную (К удл 1.3–1.5) форму (рис. 2, зерно 52), иногда с реликтами ребер дипирамиды и граней призмы (рис. 2, зерно 97). Около 10% приходится на обломки зерен и кристаллов, образовавшиеся при дроблении породы. Совместное нахождение в метапесчанике нескольких морфологических разновидностей циркона предполагает их поступление из различных источников.

Рис. 2. Диаграммы зависимости величины Th/U и ZrO 2 /HfO 2 в цирконах из песчаников алькесвожскй толщи от возраста этих зерен

Отношения Th/U в изученных зернах циркона варьируют в широких пределах – от 0.29 до 2.17, а на диаграмме зависимости величины Th/U от их возраста фигуративные точки всех трех выделенных популяций позднерифейско-раннеордовикского возраста образуют поля, соответствующие различным по происхождению цирконам (рис. 2). На диаграмме фотографии морфологических типов цирконов. Цирконы из различных групп имеют близкий состав и содержат (мас. %) ZrO 2 62.06–66.17, SiO 2 32.59–36.21, HfO 2 0.64–1.92 (табл.).

Полученные значения отношения Th/U присущи широкому спектру горных пород магматического и метаморфического происхождения. Широкий разброс значений отношения Th/U в изученных цирконах отражает поликомпонентный состав источников обломочного материала. Зерна циркона со значениями Th/U<0.5 характерны для метаморфических пород низких ступеней метаморфизма (Kirkland et al., 2015), а Th/U>1.5. может свидетельствовать о происхождении зерен циркона из мафических или высокометаморфи- зованных пород (Kaczmarek et al., 2008; Linnemann et al., 2011; Wanless et al., 2011).

Большинство фигуративных точек цирконов позднекембрийско-раннеордовикской и вендско-раннекембрийской популяций расположены в интервале со значениями 0.5

Таблица. Обобщенные данные по значениям отношений Th/U и ZrO 2 /HfO 2 для различных возрастных интервалов детритовых цирконов алькесвожской толщи

|

Возраст |

Группа |

Si |

Zr |

Hf |

Th/U |

Zr/Hf |

|

479±7–512±5 |

I |

34.0 – 35.86 34.81 |

62.48 – 65.43 64.18 |

0.95 – 1.93 1.37 |

0.53–0.82 0.66 |

33–69 49 |

|

II |

34.19 – 35.59 34.75 |

63.05 – 65.2 64.22 |

0.81 – 1.21 1.03 |

0.93–1.79 1.38 |

52–80 63 |

|

|

523±5–555±6 |

III |

33.24 – 35.97 34.52 |

62.06 – 66.15 64.33 |

0.69 – 1.94 1.24 |

0.44–0.75 0.60 |

32–92 55 |

|

IV |

33.08 – 36.21 34.14 |

63.18 – 65.38 64.49 |

0.92 – 1.52 1.26 |

0.84–0.96 0.89 |

43–70 53 |

|

|

V |

32.59 – 35.72 34.35 |

61.77 – 65.87 64.06 |

0.88 – 1.45 1.12 |

1.03–1.97 1.36 |

43–72 59 |

|

|

584±6–654±7 |

VI |

33.12 – 36.11 34.60 |

62.88 – 66.17 64.25 |

0.65 – 1.79 1.25 |

0.37–0.76 0.60 |

35–99 56 |

|

VII |

35.60 – 36.14 35.80 |

62.81 – 64.39 63.56 |

0.89 – 1.11 1.02 |

0.99–1.28 0.89 |

58–71 63 |

|

|

VIII |

33.17 – 35.54 34.33 |

63.72 – 64.75 64.21 |

1.11 – 1.69 1.30 |

1.28–2.17 1.36 |

38–57 50 |

|

|

1091±36±3067±24 |

IX |

33.44 – 35.72 34.53 |

63.68 – 65.08 64.07 |

0.64 – 1.43 1.18 |

0.29–0.64 0.46 |

45–100 58 |

|

X |

33.73 – 35.29 34.77 |

63.72 – 64.68 64.33 |

0.86 – 1.75 1.33 |

0.94–1.41 1.14 |

36–75 53 |

Присутствие в составе этой популяции зерен с относительно хорошо сохранными кристаллографическими формами объясняется тем, что в алькесвожском метапесчанике они входили в состав обломков пород и были извлечены из них при дроблении пробы. Высокие значения отношения Th/U могут свидетельствовать о присутствии в алькесвожском метапесчанике продуктов разрушения древних высокометаморфизованных образований няртинского комплекса (Пыстин, Пыстина, 2019).

Важной характеристикой, отражающей состав исходных магматических пород, считается отношение ZrO 2 /HfO 2 , значения которого, превышающие 95, характерны для мафических, 57–95 – коровых пород, отношение ZrO 2 /HfO 2 в гранитах может составлять 35–45 (Ляхович, 2000). Для большинства исследованных зерен циркона характерно умеренное или повышенное содержание Hf и отношения ZrO 2 /HfO 2 , типичные для цирконов из кислых магматических и слабо метаморфизованных осадочных пород (рис. 2, табл.).

Почти все цирконы с донеопротерозой-скими датировками представлены хорошо окатанными изометричными или овальными зернами (рис. 2). В СL-изображении для них характерна неравномерная окраска в различных оттенках серого цвета, в которой сочетаются участки с прослеживающейся зональностью и пятнисто окрашенные незональные участки. Такой характер CL-изображения считается результатом метаморфической переработки (Corfu et al., 2003).

В возрастной популяции 584±6 – 654±7 млн лет, наиболее вероятным источником обломочного материала для которой были вулканиты нижней подсвиты саблегорской свиты и прорывающие их тела базитов манарагского ( β RF 3 –V) комплекса, цирконы представлены короткопризматическими, в том числе с развитыми дипирамидами, субидиоморфными кристаллами (рис. 2).

Большинство неокатанных призматических цирконов с хорошо проявленной CL-зональностью из вендско-раннекембрийской популяции (555±6–523±5 млн лет) соответствует времени образования гранито-идов сальнерско-маньхамбовского (γV3–Є1) комплекса Малдинского и Народинского массивов (Соболева, 2004, 2020). Отмеченные у нескольких неокатанных кристаллов, попавших на диаграмме в поле V, значения Th/U>1 могут указывать на происхождение из основных интрузивных пород второй фазы внедрения сальнерско-маньхамбовского комплекса (Удоратина и др., 2006).

Риолиты верхней подсвиты саблегорской свиты могли быть источником цирконов популяции 512±5 – 479±7 млн лет, фигуративные точки которых на диаграмме (рис. 2) расположены в поле I. Они представлены неокатанными и слабоокатанными призматическими, часто с гранями дипирамиды, кристаллами с четкой CL-зональностью.

Заключение

Результаты проведенного изучения морфологических особенностей, внутреннего строения и состава детритных цирконов из песчаников алькесвожской толщи позволяют предположить, что большинство цирконов являются первично-магматическими зернами первого цикла выветривания. Их источником являлись близкие по времени образования подстилающие или расположенные поблизости кислые и основные вулканиты магматических комплексов различных стадий формирования тиманид-протоуралид и ассоциирующие с ними гранитоиды и интрузивные образования. Незначительная часть хорошо окатанных цирконов с дорифейскими датировками может происходить из рифейских метаосадочных образований, в свою очередь унаследовавших его из пород древнего фундамента Восточно-Европейской платформы.

Работа выполнена в рамках тем государственного задания ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№ 122040600012-2 и 122040600013-9) и ГИН СО РАН (№ АААА-А21-121011390002-2).

Список литературы Морфология, строение и состав циркона из метапесчаников алькесвожской толщи (Приполярный Урал)

- Вотяков С.Л., Щапова Ю.В., Хиллер В.В. Кристаллохимия и физика радиационно-термических эффектов в ряде И-ТЬ-содержащих минералов как основа для их химического микрозондового датирования. Екатеринбург: Институт геологии и геохимии УрО РАН, 2011. 336 с.

- Ефанова Л.И. Алькесвожская толща на севере Урала. Стратиграфия, литология, металлоносность: Автореф. дис. канд. геол. - мин. наук. Сыктывкар: Геопринт, 2001. 24 с.

- Каулина Т.В. Образование и преобразование циркона в полиметаморфических комплексах. Апатиты. Изд-во Кольского научного центра РАН. 2010. 144 с.

- Ляхович В.В. «Цирконовый метод»: достоинства и недостатки // Вестник Воронежского университета. Сер. «Геология». 2000. Вып. 9. С. 124127.

- Никулова Н.Ю., Хубанов В.Б. Первые U/Pb-данные о возрасте детритовых цирконов из песчаников золотоносной позднекембрийско-раннеордовикской алькесвожской толщи (Приполярный Урал). Вестник Геонаук, 2022. № 5. С. 3-10. DOI 10.19110/geol. 2022.5.1

- Пыстина Ю.И., Пыстин А.М. Распределение U и Th в цирконах метаморфических пород и гранитоидов севера Урала // Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии Башкортостана. XII Межрегиональная научно-практическая конференция Уфа 21-23 мая 2018 г. Сборник статей. С. 294-299.

- Пыстин А.М., Пыстина Ю.И. Докембрий Приполярного Урала: хроностратиграфический аспект // Труды Карельского научного центра РАН. 2019. № 2. С. 34-52. DOI: http://dx.doi.org/10.17076/geo904

- Романюк Т.В., Кузнецов Н.Б., Белоусова Е.А., Горожанин В.М., Горожанина Е.Н. Палеотектонические и палеогеографические обстановки накопления нижнерифейской айской свиты Башкирского поднятия (Южный Урал) на основе изучения детритовых цирконов методом «TerraneChrone®» // Геодинамика и тектонофи-зика. 2018. № 1. С. 1-37. DOI: 10.5800/GT-2018-9-1-0335.

- Соболева А.А. Новые данные о возрасте Народинского массива (Приполярный Урал) // Вестник Института геологии. Сыктывкар. 2004. № 4. С. 2.

- Соболева А.А. Результаты U-Pb (SIMS)-датирования циркона из гранитов и риолитов хр. Малдынырд, Приполярный Урал // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения — 2020): Материалы российской конференции с международным участием. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. С. 63-65.

- Удоратина О.В., Соболева А.А., Кузен-ков Н.А., Родионов Н.В., Пресняков С.Л. Возраст гранитоидов Маньхамбовского и Ильяизского массивов (Северный Урал): U-Pb данные // ДАН, 2006. Т. 406. № 6. С. 810-815.

- Corfu F., Hanchar J.M., Hoskin P.-W.O., Kin-ny P. Atlas of zircon textures // Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53 (1). 2003 Р. 469-500. https://doi.org/10.2113/0530469.

- Griffin W.L., Powell W.J., Pearson N.J., O'Reilly S.Y. In: Laser Ablation ICP-MS in the Earth Sciences. Ed. P.J. Sylvester. Mineralogical association of Canada short course series. 2008. V. 40. P. 204207.

- WiedenbeckM., Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., van Quadt A., Roddick J.C., Spiegel W. Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses II Geo-standards Newsletter. 1995. 19. P. 1-23.