Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья

Автор: Медведев Павел Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 2 (139), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования морфологии традиционных сельских поселений Архангельского Примошья - одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, расположенного в юго-западной части Архангельской области. В исследовании было задействовано двадцать четыре объекта и по десяти ведущим архитектурно-типологическим параметрам прослежена вариативность их объемно-планировочных решений.

Российский север, архангельское примошье, морфология традиционных сельских поселений

Короткий адрес: https://sciup.org/14750627

IDR: 14750627 | УДК: 72.03(470):691.11

Текст научной статьи Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья

Архангельское Примошье – специфический историко-архитектурный субрегион Российского Севера, расположенный в юго-западной части Архангельской области (Няндомский район) и занимающий пограничное положение между территориями Поважья, Архангельского Поонежья и Каргополья [7; 8, рис. 1]. За период работы историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета в 1991 году на территории Архангельского Примошья было обследовано 24 традиционных сельских поселения [7; 12, рис. 5–6], [10].

С целью более глубокого изучения специфики историко-архитектурного наследия Архангельского Примошья специалистами кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) ПетрГУ была проведена камеральная обработка натурных материалов по отдельным сельским поселениям, накопленных за период 1989–1992 годов в процессе работы историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ [5], [12], [13], [15].

В последующем с использованием возможностей табличного процессора Excel и системы управления базами данных Access была подготовлена локальная база данных для комплексного анализа объемно-планировочных структур традиционных сельских поселений и детального изучения субрегиональных особенностей их архитектурно-пространственной и композиционно-планировочной организации в развитие фрагментарных исследований, начатых еще в 1979 году [4], [6], [10].

В процессе камеральной обработки натурных и архивно-литературных материалов и предварительной систематизации накопленной историко-архитектурной информации в орбиту исследования были включены их следующие архитектурно-типологические характеристики: 1) особенности социально-функ- ционального назначения поселений с учетом преобладающего и побочного направлений хозяйственно-производственной деятельности их жителей (классы – «К»); 2) ролевые функции поселений в социально-экономической организации субрегиональной поселенческой ткани с характеристикой дворности населенных пунктов и степени оседлости их жителей (подклассы – «ПК»); 3) особенности планировочной организации (функционального зонирования) территории поселений с оценкой территориально-пространственной целостности внутрипоселенческой ткани (группы – «Г»); 4) особенности функциональной взаимосвязи внутрипоселенческой ткани с естественной и искусственной транспортной инфраструктурой (подгруппы – «ПГ»); 5) вариативность объемно-планировочных структур населенных пунктов (типы – «Т»); 6) вариантивность форм пятна застройки поселений (подтипы – «ПТ»); 7) композиционные особенности взаимодействия пятна поселенческой застройки с естественными и искусственными структурообразующими элементами (виды – «В»); 8) приемы архитектурно-композиционной акцентировки жилой застройки поселений (подвиды – «ПВ»); 9) специфика взаимодействия внутрипоселен-ческой ткани с окружающим природным ландшафтом (разновидности – «Р»); 10) особенности внешнего и внутреннего зрительного восприятия поселенческой застройки (подразновидности – «ПР»).

В силу специфики проведенных историкоархитектурных исследований (естественно, что приоритетом в первую очередь пользовались памятники народного зодчества) в процессе изучения особенностей социально-функционального назначения поселений все обследованные на территории Архангельского Примошья населен-

ные пункты в итоге образовали единый класс сельских поселений («К1» – 100,00 %) с преобладающей животноводческо-земледельческой специализацией («К1/6» – 70,83 %).

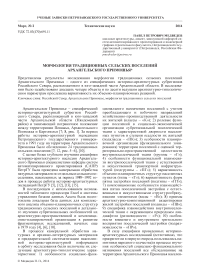

Примером населенного пункта типа «К1/6» может служить деревня Анташинская (дд. Ан-ташинская-Анташиха-Похлебаиха и Кипров-ская-Кусовская), находящаяся в юго-восточной части Архангельского Примошья (рис. 1а). Она расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское и является составным элементом Мошинской групповой системы населенных мест [1; 89, № 2494], [11; № 3511, 3513]. На момент обследования историко-архитектурной экспедицией ПетрГУ в 1991 году деревня представляла собою два ранее сросшихся поселения – деревни Анташинская-Анташиха-Похлебаиха и Кипров-ская-Кусовская – и в ней насчитывалось двадцать шесть жилых домов.

Вместе с тем в процессе анализа архангель-ско-примошских населенных пунктов на уровне вариантов классов семь поселений были отнесены к переходному варианту поселений, доля которых оказалась в Примошье весьма значительной («К1/16» – 29,17 %). К ним были отнесены семь архангельско-примошских населенных пунктов, которые в прошлом имели животноводческо-земледельческую специализацию («К1/6»), однако с течением времени закономерно перешли в разряд дачных населенных пунктов, не более 25 % взрослого населения которых постоянно занято сельским хозяйством («К1/13» – 29,17 %).

Примером подобного типа поселений может служить деревня Большое Матьозеро (Холдие-во-Мадзеро), находящаяся в юго-восточной части Архангельского Примошья (рис. 1б). Она расположена на пологом западном берегу озера Матьозеро и является планировочным ядром Матьозерской групповой системы населенных мест [1; 88, № 2474], [17; 12, рис. 6]. На период 1991 года в деревне насчитывалось только три жилых дома, а ранее она относилась к подвиду периферийно-акцентированных поселений с одной доминантой, расположенной вне пятна застройки и находящейся в направлении главной композиционной оси поселения и позади жилых домов.

В процессе дальнейшего анализа накопленной историко-архитектурной информации после разложения населенных пунктов гибридного класса на чистые составляющие распределение обследованных на территории Российского Севера поселений по особенностям их социальнофункционального назначения предстало в следующем виде. В роли наиболее типичных для Российского Севера выступили населенные пункты с животноводческо-земледельческой специализацией («К1/6» – 89,00 %). Второе по численности место заняли рыболовецкие населенные

Рис. 1. Деревни Анташинская (дд. Анташинская-Анта-шиха-Похлебаиха и Кипровская-Кусовская) (а), Большое Матьозеро (Холдиево-Мадзеро) (б) и Боровская (дд. Бо-ровская-Мичневская-Никчемная и Чашин Конец-Шалки-Шелковый Конец) (в)

пункты («К1/2» – 10,00 %), а третьими выступили культовые поселения («К1/11» – 1,00 %). Согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при трех признаках-атрибутах равному 9,76 % [8; 92], [9; 41], применительно к территории Российского Севера на вторую половину XX века культовые поселения могут рассматриваться в качестве достаточно уникальных объектов.

В дополнение к приведенным выше результатам был также выполнен анализ вариантов классов в их исходном («бывшем») и текущем («настоящем») состояниях раздельно по упоминавшимся выше соответствующим историкоархитектурным субрегионам. При визуальном сравнении сложившихся распределений наглядно видно, что с появлением поселений переходного варианта едва заметные в прошлом различия между отдельными субрегиональными территориями со временем обострились и приобрели более выраженный характер. В итоге Архангельское Примошье по распределению вариантов классов оказалось сходным с территорией Южного Прионежья.

Развивая далее общую характеристику архан-гельско-примошских поселений, можно сказать, что по социально-экономическому статусу все обследованные на территории Примошья населенные пункты в итоге дифференцировались на четыре подкласса. Основная масса поселений на обследованной территории оказалась представленной деревнями («ПК2» – 95,83 %), и только одно поселение было отнесено к разряду пого-сто-мест («ПК3» – 4,17 %). Причем, согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при двух признаках-атрибутах равному 14,65 % [8; 92], [9; 41], типичными можно считать только населенные пункты типа деревень, а поселение в виде погосто-места может рассматриваться в качестве явно уникального для исследуемой территории.

В данном случае к поселениям типа «ПК2», наряду с упоминавшимися ранее деревнями Ан-ташинская и Большое Матьозеро, может быть отнесена деревня Боровская (дд. Боровская-Мичневская-Никчемная и Чашин Конец-Шалки-Шелковый Конец), находящаяся в юго-восточной части Архангельского Примошья (рис. 1в). Она расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское, является составным элементом Мошинской групповой системы населенных мест и на период 1991 года представляла собой два ранее сросшихся поселения – деревни Бо-ровская-Мичневская-Никчемная и Чашин Ко-нец-Шалки-Шелковый Конец, в ней насчитывалось двенадцать жилых домов [1; 88, № 2477], [7; 12, рис. 6], [11; № 3525].

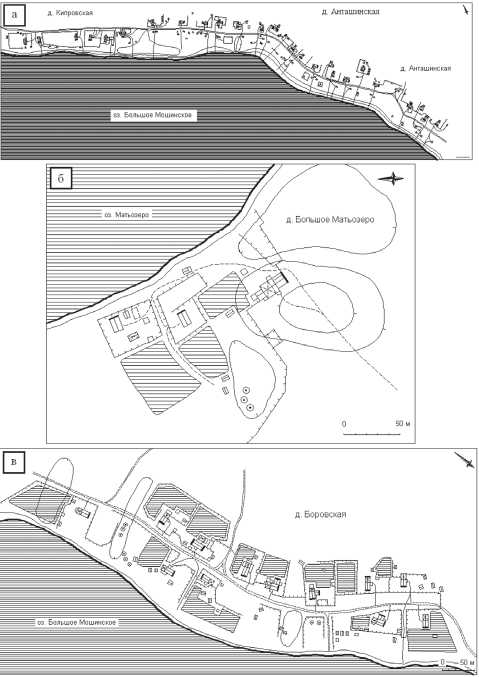

В свою очередь в качестве примера населенного пункта типа «ПК3» может быть названа деревня Погост, находящаяся в юго-восточной части Архангельского Примошья (рис. 2а). Она расположена на полуострове, клином вдающемся в озеро Мошинское, и в прошлом играла роль административного и композиционного центра Мошинской групповой системы населенных мест [1; 90, № 2524], [7; 12, рис. 6], [11; № 3504]. На период 1991 года в ней насчитывалось семь жилых домов, а на северо-западной окраине деревни сохранилась каменная церковь Рождества Богородицы, построенная в 1822 году (рис. 2б). Церковь стоит в направлении главной композиционной оси поселения и одновременно размещается перед фронтом и позади жилых домов, благодаря чему поселение относится к подвиду периферийно-акцентированных населенных пунктов.

Из известных на территории Российского Севера социально-экономических типов поселений в границах Архангельского Примошья в числе обследованных населенных пунктов не оказалось селец («ПК5»), хуторов («ПК6») и сельских поселков («ПК7»). В то же время после разложения гибридных и смешанных вариантов на «чистые» составляющие в числе задействованных в исследовании северно-русских поселений наряду с деревнями («ПК2» – 90,50 %), селами

Рис. 2. Деревня Погост (а) и церковь Рождества Богородицы, 1822 год (фото П. П. Медведева, 1991 год) (б)

(«ПК4» – 4,00 %), погосто-местами («ПК3» – 3,00 %) и починками («ПК1» – 1,00 %) проявились еще и сельские поселки («ПК7» – 1,50 %).

В этой связи следует сделать некоторые уточнения. Во-первых, что касается сельских поселков, то они на территории Архангельского Примошья, конечно же, существуют. Так, к примеру, на территории Няндомского района, по сведениям на 1984 год, в перечне 157 населенных пунктов значилось 11 поселков (Шалакуша, Мирный, Лепша Новый, Тарза, Великая Речка, Солюга, Заозерный, Новая, Новая Икса, Шест-нозерский, Холмолеево и лесной поселок 23-го квартала), которые составляли 7,01 % [1; 86–90]. Но в силу специфики проводимых историко-архитектурных изысканий, нацеленных в первую очередь на изучение морфологии памятников народного зодчества, современные рабочие и лесозаготовительные поселки в орбиту исследования не включались.

Далее при исследовании размеров поселений все обследованные на территории Архангельского Примошья населенные пункты были стратифицированы на два варианта. При этом почти ровно две пятых всех поселений оказались представлены населенными пунктами средней двор-ности, в застройке которых насчитывается от 11 до 50 крестьянских дворов («ПК/3» – 37,50 %), тогда как господствующими на обследованной территории оказались малодворные поселения с числом дворов от 2 до 10 («ПК/2» – 62,50 %).

Вместе с тем нельзя не заметить, что применительно к примошской территории оба выделенных подкласса поселений могут считаться вполне типичными, согласно коэффициенту «типичности-уникальности», значение которого при двух признаках-атрибутах составляет 14,65 % [8; 92], [9; 41].

Кроме того, по сложившемуся распределению территория Архангельского Примошья оказывается существенно отличной от смежных историко-архитектурных субрегионов, в границах которых наблюдается явное господство поселений типа «ПК/3», вследствие чего она представляется более архаичной, иллюстрируя заторможенность эволюционного процесса развития сельских поселений, причиной чему, вероятнее всего, служила оторванность примошской территории от экономически развитых центров и основных торговых путей.

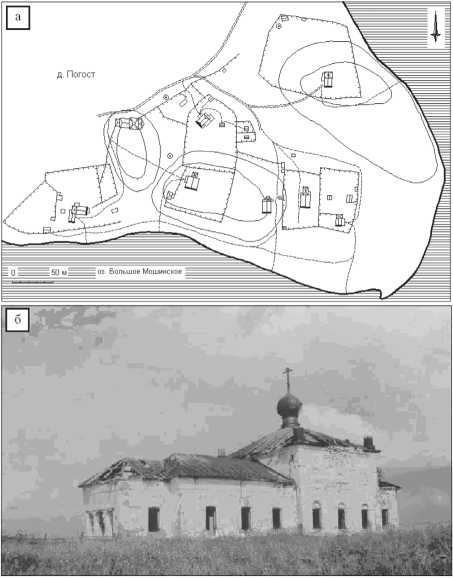

Примерами среднедворных поселений типа «ПК/3», наряду с упоминавшимися выше деревнями Анташинская и Боровская, может служить деревня Будринская (Коровинская), находящаяся в юго-восточной части Архангельского При-мошья (рис. 3а). Она расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское, является составным элементом Мошинской групповой системы населенных мест, на период 1991 года в деревне насчитывалось восемь жилых домов [1; 88, № 2476], [7; 12, рис. 6], [11; № 3520].

Другим примером поселений средней двор-ности является деревня Климовская (дд. Климовская и Полинская-Павловская), находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 3б). Она расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское, является составным элементом Мошинской групповой систе-

Рис. 3. Деревни Будринская (Коровинская) (а) и Климовская (дд. Климовская и Полинская-Павловская) (б)

мы населенных мест, на период 1991 года в ней насчитывалось двадцать жилых домов [1; 88, № 2495], [11; № 3519].

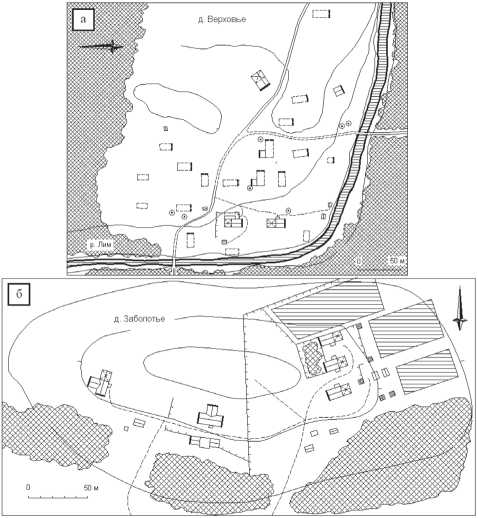

Примером малодворного поселения типа «ПК/3», помимо уже упоминавшейся деревни Погост, может служить деревня Верховье (Верховская), находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 4а). Она расположена на левом берегу в излучине реки Лим, является составным элементом Лимской групповой системы населенных мест, на период 1991 года в ней насчитывалось три дома – два заброшенных и один жилой, используемый в качестве летней дачи [1; 88, № 2458], [7; 12, рис. 6], [11; № 3542].

Помимо упомянутых домов в деревне также была обследована жилая часть одного полуразрушенного дома и две «зимовки» от утраченных домов-комплексов. По сведениям, полученным от местных жителей, в деревне ранее имелось 17 жилых домов. Не обладая архитектурными доминантами, деревня Верховье относится к подвиду нейтральных поселений. Однако следует отметить, что в прошлом в деревне имелась деревянная Георгиевская часовня, месторасположение которой осталось неизвестным.

После изучения дворности архангельско-примошских поселений на уровне подвариантов подклассов в процессе систематизации накопленной историко-архитектурной информации фиксировалась степень оседлости жителей отдельных населенных пунктов. В итоге сезоннообитаемых поселений в чистом виде (населенные пункты типа «ПК/ (1)»), подобно летним сенокосным деревням, бытующим на территории Архангельской области [14; 113–120], или рыболовецким тоням Беломорского Поморья [2; 24], в границах Архангельского Примошья было выявлено только одно. Им оказалась упомянутая выше деревня Верховье (рис. 4а).

А основная масса обследованных поселений оказалась представленной круглогодично обитаемыми населенными пунктами («ПК/ (2)»), составившими применительно к исследуемой территории 87,50 %. В их числе, помимо уже охарактеризованных ранее деревень Анташин-ская, Большое Матьозеро, Боровская, Будрин-ская и Климовская (см. рис. 1а, 1б, 1в, 3а и 3б), может быть упомянута деревня Заболотье, находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 4б) [1; 89, № 2488], [7; 12, рис. 6], [11; № 3527]. Она расположена на вершине пологого холма, входит в состав Мошинской групповой системы населенных мест, на период 1991 года в ней насчитывалось три жилых и два заброшенных дома.

Вместе с тем нельзя не заметить, что круглогодично и сезонно обитаемые поселения на исследуемой территории оказались не единственными подвариантами. Наряду с ними в процессе полевых работ были выявлены на-

Рис. 4. Деревни Верховье (Верховская) (а) и Заболотье (б)

селенные пункты смешанного (переходного от «ПК/ (2)» к «ПК/ (1)») типа с достаточно высоким процентом сезоннообитаемых дворов («ПК/ (3)» – 8,33 %). Согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при трех признаках-атрибутах равному 9,76 % [8; 92], [9; 41], к числу типичных поселений могут быть отнесены только населенные пункты типа «ПК/ (2)», тогда как поселения типа «ПК/ (1)» и «ПК/ (3)» представляются явно уникальными. К числу населенных пунктов типа «ПК/ (3)» на территории Архангельского Примошья относятся деревни Сидорова Гора и Бережная из состава Андреевской групповой системы населенных мест [7; 12, рис. 5].

Наконец, на уровне первого дополнительного признака для подклассов была исследована степень мобильности поселений, в результате оценки которой все без исключения задействованные в исследовании архангельско-примош-ские населенные пункты оказались отнесенными к варианту стационарных поселений («ПК (01.3)» – 100,00 %).

После изучения ролевых функций архан-гельско-примошских населенных пунктов в социально-экономической организации субрегиональной поселенческой ткани исследованию были подвергнуты особенности планировочной организации поселений с оценкой территориально-пространственной целостности поселенческой застройки. В этой связи необходимо напомнить, что планировочная организация населенных пунктов в общем случае выступает в виде различных по назначению зон, направлений (осей) и центров развития. В населенных пунктах это, как правило, селитебные и произ- водственные зоны, общественные центры, а также система транспортных и инженерно-технических коммуникационных осей [3; 26].

В процессе изучения этого вопроса все обследованные на территории Архангельского При-мошья поселения удалось стратифицировать на три группы. В итоге первую группу образовали поселения без функционального зонирования поселенческой ткани, именуемые полифункци-ональными и составившие более одной трети всех обследованных на примошской территории населенных пунктов («Г1» – 41,67 %).

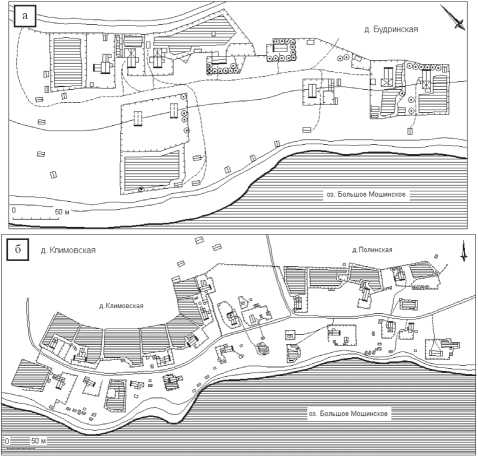

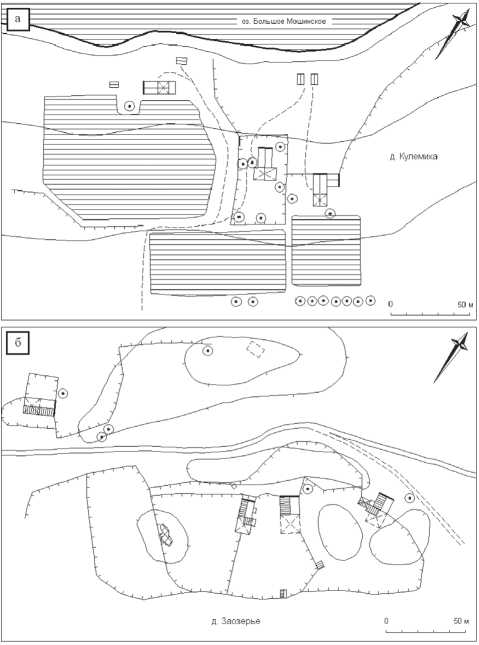

В первую группу поселений, наряду с упоминавшимися ранее деревнями Анташинская, Большое Матьозеро, Боровская, Будринская и Заболотье (см. рис. 1а, 1б, 1в, 3а и 4б), входит деревня Кулемиха (Ермолинская), находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 5а) [1; 89, № 2503], [7; 12, рис. 6], [11; № 3524]. Она расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское, входит в состав Мошинской групповой системы населенных мест, на период 1991 года в ней насчитывалось три жилых дома.

Ко второй, более многочисленной группе поселений были отнесены населенные пункты с функциональным зонированием, и их относительное количество превысило пятидесятипроцентный барьер «явной типичности»

Рис. 5. Деревни Кулемиха (Ермолинская) (а) и Заозерье (Козьминская-Кузьминская) (б)

(«Г2» – 58,33 %). Причем, согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при трех признаках-атрибутах равному 9,76 % [8; 92], [9; 41], поселения обеих выявленных групп применительно к исследуемой территории Архангельского Примошья могут считаться вполне типичными.

В числе населенных пунктов типа «Г2», наряду с охарактеризованными ранее деревнями Погост, Климовская и Верховье (см. рис. 2а, 3б и 4а), может быть названа деревня Заозерье (Козьмин-ская-Кузьминская), находящаяся в юго-западной части Няндомского района и входящая в состав Андреевской групповой системы населенных мест (рис. 5б) [1; 87, № 2408], [7; 12, рис. 6], [11; № 2712].

Она расположена на вершине небольшого холма, плавно спускающегося к южному берегу озера Боровое, и на период 1991 года в ней имелся один жилой дом-комплекс, два жилых дома с утраченными дворами-сеновалами и один заброшенный дом также с утраченным двором-сеновалом. По сведениям, полученным от местных жителей, на южной окраине деревни в прошлом стояла небольшая деревянная часовня. Таким образом, ранее деревня Заозерье по характеру акцентировки относилась к подвиду центрично-акцентированных поселений с расположением одного акцента одновременно вне и на границе пятна застройки в направлении главной композиционной оси поселения и перед фронтом жилых домов.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ, 2013–2014 гг., № 13-04-12008в, «Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Северного Поонежья для сети Интернет»).

MORPHOLOGY OF TRADITIONAL RURAL SETTLEMENTS OF ARKHANGELSK PRIMOSHYA

Список литературы Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья

- Архангельская область. Административно-территориальное деление (По состоянию на 1 января 1984 года). Архангельск: Сев-Зап. кн. изд-во, 1984. 174 с.

- Бернштам Т. А. Поморы. Формирование группы и системы хозяйства. Л.: Наука, 1978. 176 с.

- Город и ландшафт (проблемы, конструктивные задачи и решения)/В. В. Владимиров, Е. М. Микулина, З. Н. Яргина. М.: Мысль, 1986. 238 с.

- Исследование морфологии традиционных расселенческо-поселенческих образований Русского Севера в период 19

- веков (широтно-меридиональные разрезы): Отчет о НИР (заключительный)/ПетрГУ; Руководитель П. П. Медведев. № ГР 01.200.903333; Инв. № 02.201.001184. Петрозаводск, 2010. 140 с.

- Медведев П. П. Инвентаризация деревянного зодчества Няндомского района Архангельской области (краткие итоги полевого сезона 1991 г.)/ПетрГУ Петрозаводск, 1994. 65 с. (Деп. в НИО «Информкультура» 25.01.95, № 2919).

- Медведев П. П. Морфология традиционных сельских поселений Российского Севера (предметно-содержательный и математико-модельный анализы)//Международная науч.-практ. конф. «Реконструкция -Санкт-Петербург-2005», 19-21 октября 2005 г.: Сб. докл. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 25-28.

- Медведев П. П., Гашков И. И. Субрегиональные системы расселения Российского Севера//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2009. № 7 (101). С. 7-17.

- Медведев П. П., Ефлов В. Б. Историко-архитектурная статистика как новая предметно-методологическая область исследований объектов и систем (К постановке проблемы)//Деревянное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 85-103.

- Медведев П. П., Ратькова Е. И. Мера оценки типичности и уникальности в историко-архитектурных исследованиях//Международная науч.-практ. конф. «Реконструкция -Санкт-Петербург-2005», 19-21 октября 2005 г.: Сб. докл. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 37-41.

- Медведев П. П., Козлова Т. Д. Историко-архитектурное наследие Примошья (к морфологии традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов Российского Севера)//Труды Петрозаводского государственного университета: Межвуз. сб. Сер. «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 24-28.

- Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 3. Петрозаводск: Типография Губернского Правления, 1894. 556 с.

- Полевые обследования по методике кафедры архитектуры Петрозаводского государственного университета (ПГУ)//Деревянное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 216-218.

- Полевые обследования по методике кафедры архитектуры Петрозаводского государственного университета (ПГУ)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1991. С. 171.

- Севан О. Г. Сезонные поселения и промысловые избы на русском Севере (к. XIX -нач. XX в.)//Советская этнография. 1982. № 1. С. 113-120.

- Хроника исследования историко-архитектурного наследия Европейского севера и Сибири по методике кафедры архитектуры ПГУ//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 168-171.