Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья

Автор: Медведев Павел Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 4 (141), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования морфологии традиционных сельских поселений Архангельского Примошья - одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, расположенного в юго-западной части Архангельской области. В исследовании было задействовано 24 объекта и по 10 ведущим архитектурно-типологическим параметрам прослежена вариативность их объемно-планировочных решений.

Российский север, архангельское примошье, морфология традиционных сельских поселений

Короткий адрес: https://sciup.org/14750658

IDR: 14750658 | УДК: 72.03(470):691.11

Текст научной статьи Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья

Далее в процессе изучения особенностей функционального зонирования внутрипосе-ленческой ткани архангельско-примошских населенных пунктов поселения, отнесенных ко второй группе, удалось дифференцировать их на три варианта: «Г2/1» - поселения с выделением зоны общественного центра (42,86 %), «Г2/2» - поселения с выделением жилой и хозяйственной зон (28,57 %) и «Г2/3» - поселения с выделением жилой, хозяйственной и общественной зон (28,57 %). Нельзя не заметить, что населенные пункты всех трех выделенных вариантов согласно коэффициенту «типичности-уникальности», для трех признаков-атрибутов равному 9,76 % [8; 92], [9; 41], могут считаться вполне типичными для Архангельского Примо-шья, а само их бытование позволяет наметить эволюционную цепочку перехода от полифунк-циональных поселений типа «Г 1» к населенным пунктам со сложным функциональным зонированием типа «Г2/3» по двум эволюционным ветвям - через варианты «Г2/1» и «Г2/2».

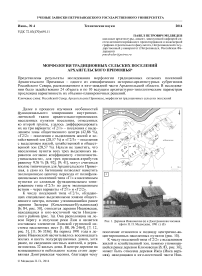

К числу поселений типа «Г2/1», обладающих специально выделенными зонами общественного центра, помимо упоминавшейся ранее деревни Заозерье (Козьминская-Кузьминская) [6; 84, рис. 5б], относится деревня Ивановская, находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 1а). Она расположена на левом берегу в излучине реки Лим и является составным элементом Лимской групповой системы населенных мест [1; 88, № 2464], [7; 12, рис. 5], [11; № 3536]. На период 1991 года в деревне Ивановской насчитывалось восемнадцать жилых и шесть полуразрушенных домов, хотя ранее, по сведениям местных жителей, в деревне имелось 32 жилых дома. В центре деревни на возвышенности небольшого холма стоит дере-вя нная Дмитриевская часовня, благодаря чему

Рис. 1. Деревня Ивановская (а) и Дмитриевская часовня (фото П. П. Медведева, 1991 г.) (б)

поселение относится к подвиду центрично-ак-центированных населенных пунктов (рис. 1б).

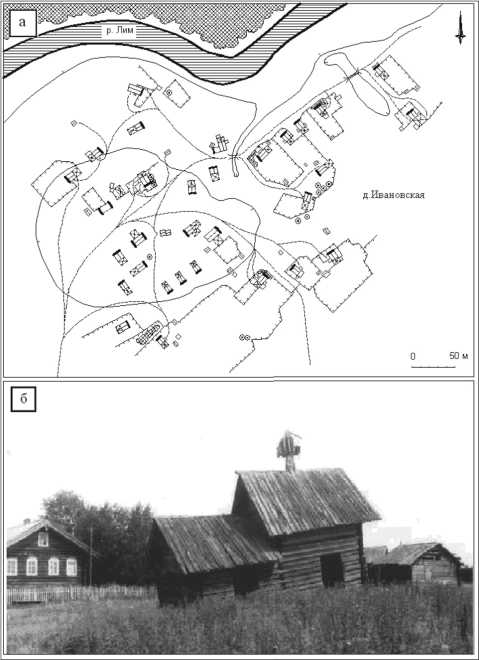

К числу поселений типа «Г2/2» с выделением жилой и хозяйственной зон, помимо упоминавшейся ранее деревни Климовская [6; 83, рис. 3б], может быть отнесена деревня Икса (Икса верхняя), находящаяся в юго-восточной части Нян-

Рис. 2. Деревня Икса (Икса верхняя) (а), деревня Ивашко-во (Ивашковская-Артемовская) (б) и часовня, кон. XIX в. (фото П. П. Медведева, 1991 г.) (в)

домского района (рис. 2а). Она расположена на правом берегу реки Икса, впадающей в реку Мошу у северной оконечности Мошинского озера, и является составным элементом Мошин-ской групповой системы населенных мест, на период 1991 года в ней насчитывалось двенадцать жилых домов [1; 89, № 2491], [7; 12, рис. 6], [11; № 3470].

Примером сельского поселения типа «Г2/3», в планировочной структуре которого одновременно наличествуют сразу три отделенные друг от друга функциональные зоны (жилая, хозяйственная и общественная), может служить деревня Ивашково (Ивашковская-Артемовская), находящаяся в юго-восточной части Архангельского Примошья (рис. 2б). Она расположена на правом берегу реки Икса, недалеко от берега озера Мошинское, является составным элементом Мошинской групповой системы населенных мест, и на период 1991 года в ней насчитывалось пятнадцать жилых домов [1; 88, № 2490], [7; 12, рис. 6], [11; № 3461]. На северо-западной окраине деревни, на возвышенности, размещается деревянная часовня, построенная в конце XIX века, благодаря чему поселение относится к подвиду периферийно-акцентированных населенных пунктов (рис. 2в).

Говоря о поселениях с дифференциацией поселенческой ткани на жилую и хозяйственную зоны, необходимо сказать, что применительно к территории Архангельского Примошья поселения типа «Г2/2» и «Г2/3» оказались обладающими хозяйственно-бытовыми зонами, представленными в большинстве случаев отдельно стоящими банями и рыбными амбарами, приближенными к берегам рек и озер, или колхозно-совхозными скотными дворами.

Вполне закономерен и высокий процент населенных пунктов с выделением зоны общественного центра – поселений типа «Г2/1» и «Г2/3», в сумме составляющих 71,43 %. К их числу в итоге были отнесены населенные пункты, обладавшие в прошлом своими церквами и часовнями, что лишний раз свидетельствует о важной роли архитектурных доминант в территориально-пространственной организации внутрипоселенческой ткани.

Вместе с тем нельзя не отметить, что сам факт отсутствия или наличия функциональной дифференциации внутрипоселенческой ткани еще не дает представления об ее территориально-пространственной целостности. С учетом этой особенности на уровне подвариантов групп населенных пунктов была проанализирована степень расчлененности застройки поселений сельскохозяйственными угодьями или непригодными для земледелия участками леса и болот. В конечном счете на этом этапе анализа в исследовании было задействовано 26 ар-хангельско-примошских поселений, которые по вышеупомянутому признаку удалось дифференцировать на три подварианта.

В итоге анализа основная масса населенных пунктов Архангельского Примошья оказалась представленной населенными пунктами с не-расчлененной застройкой («Г (3)» – 84,62 %), которые, согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при трех признаках-атрибутах равному 9,76 % [8; 92], [9; 41], можно считать наиболее типичными.

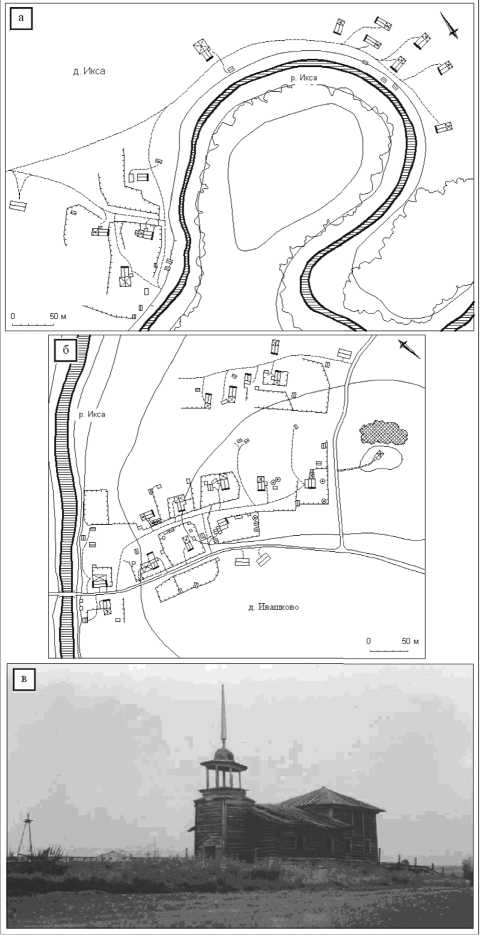

К поселениям подобного типа относятся ранее упоминавшиеся деревни Анташинская, Большое Матьозеро, Боровская, Будринская, Верховье, Заболотье, Заозерье [6; 81–84, рис. 1а– в, 3а, 4а–б и 5б] и Ивашково (рис. 2б), а также деревня Ильинский Остров (Исаковская), находящаяся в юго-восточной части Няндомского

Рис. 3. Деревня Ильинский Остров (Исаковская) (а), Ильинская церковь, 1-я пол. XIX в. (фото П. П. Медведева, 1991 г.) (б) и деревня Низ (Парфеновская) (в)

района и входящая в состав Мошинской групповой системы населенных мест (рис. 3а) [1; 89, № 2492], [6; 12, рис. 6], [11; № 3499]. Она расположена на крутом берегу в южной части озера Мошинское, и на период 1991 года в ней насчитывалось четыре жилых дома, а на северной окраине деревни на крутом берегу размещалась деревянная Ильинская церковь, построенная в первой половине XIX века (рис. 3б). Благодаря наличию церкви деревня Ильинский Остров по характеру акцентировки относится к подвиду периферийно-акцентированных поселений с расположением одного акцента в направлении главной композиционной оси поселения, позади и сбоку жилых домов.

Вторую по численности группу составили поселения с застройкой, расчлененной сельскохозяйственными угодьями или непригодными для земледелия участками леса и болот («Г (1)» - 11,54 %). Причем по значению упомянутого выше коэффициента «типичности-уникальности» их также можно считать вполне типичными. К числу населенных пунктов подобного типа относится, к примеру, упоминавшаяся ранее деревня Икса (рис. 2а). В то же время населенные пункты с вклинившимися в застройку сельскохозяйственными угодьями и непригодными для земледелия участками леса и болот («Г (2)»), составившие в итоге 3,85 %, для архангельско-примошской территории могут рассматриваться в качестве уникальных. Встречаются они не в чистом виде, а в качестве поселений смешанного подварианта типа «Г (3: [1+2])». К подобному типу населенных пунктов относится, в частности, деревня Низ (Парфеновская), находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 3в). Она расположена на правом берегу реки Лим, является составным элементом Лимской групповой системы населенных мест, и на период 1991 года в ней насчитывалось десять жилых домов [1; 88, № 2467], [7; 12, рис. 6], [11; № 3535]. Не обладая архитектурными доминантами, деревня Низ относится к подвиду нейтральных поселений. Однако, по сведениям, полученным от местных жителей, в прошлом на берегу реки Лим почти в центре деревни в ряд с жилыми домами стояла деревянная часовня.

Наряду с изучением специфики функционального зонирования внутрипоселенческой ткани несомненный интерес для исследования представляют композиционные особенности взаимосвязи поселений с внешней транспортной инфраструктурой. По этому поводу можно сказать, что из шести известных на территории Российского Севера вариантов в границах При-мошья в результате обследования было выявлено бытование поселений пяти типологических подгрупп.

При полном отсутствии приморских («Г4») населенных пунктов, встречающихся, к примеру, на территории Беломорского Поморья, в границах Архангельского Примошья было зафиксировано бытование бездорожных («ПГ1»), приречных («ПГ2») и приозерных («ПГ3») поселений (соответственно 8,33; 8,33 и 16,67 %), а также придорожных («ПГ5») и комбинированных («ПГ6») населенных пунктов (соответственно 8,33 и 58,33 %). Причем, согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при пяти признаках-атрибутах равному 5,86 % [8; 92], [9; 41], поселения всех пяти выявленных подгрупп применительно к архангельско-примошскому

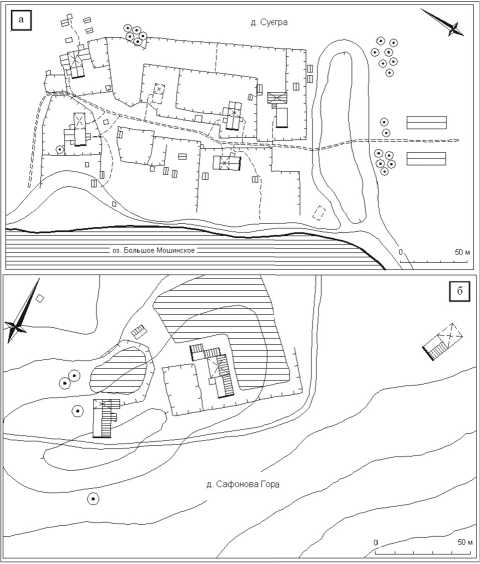

Рис. 4. Деревня Суегра (Плясуновская) (а), деревня Сафонова Гора (Софонова Гора) (б)

субрегиону могут рассматриваться в качестве достаточно типичных примеров.

Полученный результат вполне закономерен в силу специфики гидрографических условий Архангельского Примошья и особенностей исторического освоения его территории [1], [2], [3], [5], [11], [12], [13], [14]. Так, благодаря наличию большого числа озер и развитой системе множества связывающих их рек и речушек, движение переселенцев на архангельско-примошских землях во времена новгородской колонизации происходило преимущественно по этим природным транспортным артериям. Впоследствии по ним же осуществлялось движение «торговых» и «промышленных» людей, стремившихся в легендарное Заволочье и выходивших далее к берегам Белого и Баренцева морей [4], [10], [12]. А с появлением колесного транспорта необходимые для его передвижения грунтовые дороги наиболее легко и быстро удавалось устраивать именно по скелету уже сложившихся, хорошо знакомых и давно освоенных торговых путей. В частности, по территории Архангельского Примошья в прошлом проходил торговый тракт, связывавший города Каргополь и Вельск [5].

Примером бездорожного поселения (населенного пункта типа «ПГ1») на территории Архангельского Примошья может служить упоминавшаяся ранее деревня Заболотье [6; 84, рис. 4б]. К числу приречных поселений типа «ПГ2» относятся деревни Икса и Низ (рис. 2а, 3в), а в группу приозерных населенных пунктов типа «ПГ3», помимо деревень Будринская

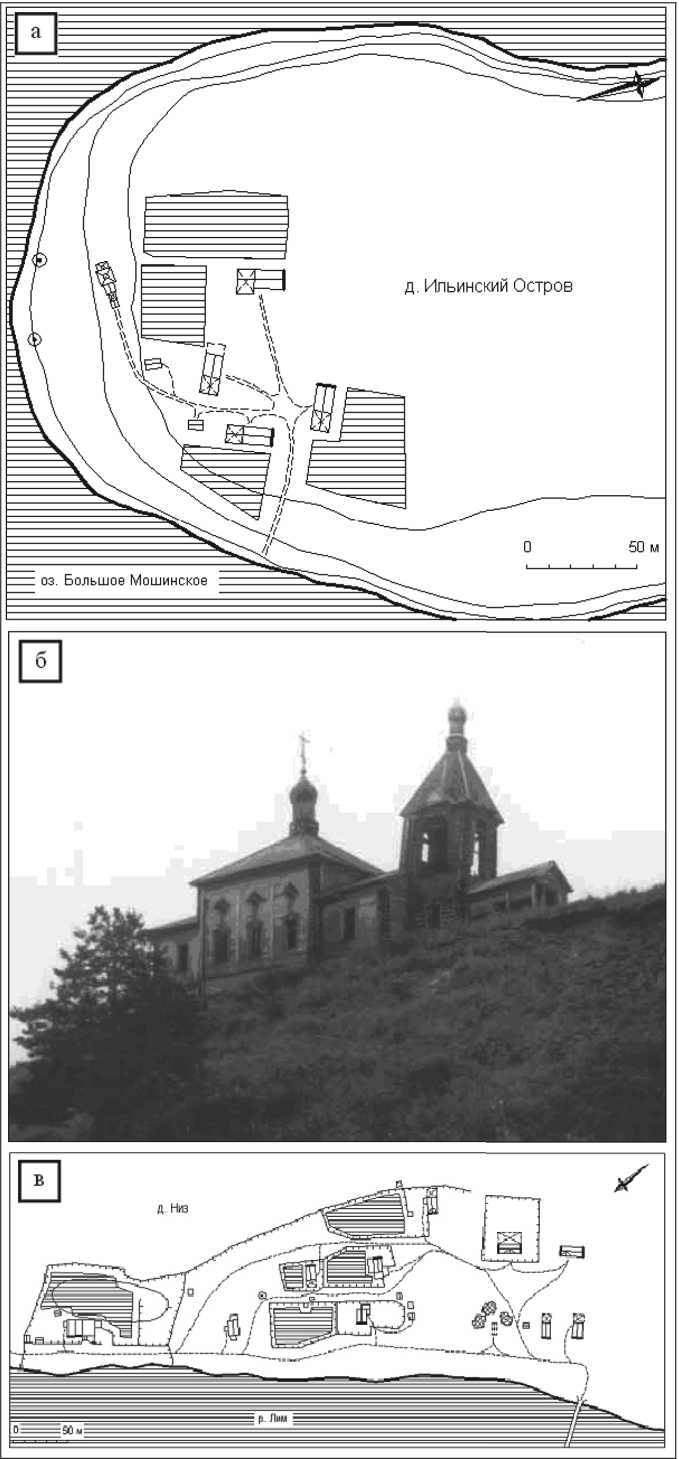

[6; 83, рис. 3а] и Ильинский Остров (рис. 3а), вошла деревня Суегра (Плясуновская), находящаяся в юго-западной части Няндомского района и входящая в состав Мошинской групповой системы населенных мест (рис. 4а) [1; 90, № 2530], [7; 12, рис. 6], [11; № 3526]. Она расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское, и на период 1991 года в ней насчитывалось пять жилых домов. По сведениям, полученным от местных жителей, на южной окраине деревни в прошлом стояла небольшая деревянная часовня. Таким образом, деревня Суегра по характеру акцентировки ранее относилась к подвиду периферийно-акцентированных поселений с расположением одного акцента в направлении главной композиционной оси поселения и перед фронтом жилых домов.

Примером придорожных населенных пунктов типа «ПГ5» является уже упоминавшаяся ранее деревня Заозерье [6; 84, рис. 5б]. К этому же типу поселений относится и деревня Сафонова Гора (Софонова Гора), находящаяся в югозападной части Няндомского района и входящая в состав Андреевской групповой системы населенных мест (рис. 4б) [1; 87, № 2409], [7; 12, рис. 5], [11; № 2705]. Она расположена на пологом склоне холма, плавно спускающегося к северному берегу озера Боровое, и на период 1991 года в ней насчитывалось два жилых дома-комплекса и один заброшенный дом с утраченным двором-сараем.

Наконец, к числу комбинированных населенных пунктов типа «ПГ6» относятся уже упоминавшиеся ранее деревни Анташинская, Большое Матьозеро, Боровская, Климовская, Верховье, Кулемиха [6; 81–84, рис. 1а–в, 3б, 4а и 5а], Ивановская и Ивашково (рис. 1а и 1б), а также деревня Малое Матьозеро (Малое Матьзеро, Суши-нино-Мадзеро), находящаяся в юго-восточной части Архангельского Примошья (рис. 5а) [1; 88, № 2474], [7; 12, рис. 6], [11; № 3516]. Расположена эта деревня на пологом западном берегу Мать-озера, входит в состав Матьозерской групповой системы населенных мест, и на период 1991 года в ней насчитывалось девять жилых домов. По сведениям, полученным от местных жителей, в прошлом на северной окраине деревни на берегу Матьозера стояла небольшая деревянная часовня. Таким образом, ранее деревня Малое Матьозеро относилась к подвиду периферийно-акцентированных поселений с одной доминантой, расположенной вне пятна застройки и находящейся в направлении главной композиционной оси поселения, а также перед фронтом и позади жилых домов.

В процессе дальнейшего анализа морфологии обследованных сельских населенных пунктов после разложения поселений комбинированной подгруппы на чистые варианты оказалось, что относительное число населенных пунктов с естественными транспортными коммуникациями

(поселения типа «ПГ2» и «ПГ3»), в сумме составившее 55,00 %, хотя и незначительно, но все же больше, чем аналогичный показатель для поселений с искусственной транспортной инфраструктурой («ПГ5» - 40,00 %).

Вместе с тем из сложившегося соотношения видно, что в условиях Архангельского Примо-шья в процессе выбора месторасположения поселений в качестве естественных транспортных путей-артерий в большей мере использовались озера («ПГ3» - 24,83 %) и в меньшей степени -реки («ПГ2» - 15,00 %). Это вполне согласуется со спецификой природно-топографических и гидрографических условий Примошского края -наличием крупных озер, соединенных не очень густой сетью рек [2], [7; 12, рис. 5-6].

Уточнить степень влияния транспортных коммуникаций на процесс формирования субрегиональной поселенческой ткани в границах Архангельского Примошья позволяют данные о характере взаиморасположения населенных пунктов и транспортных путей, зафиксированные на уровне вариантов подгрупп. В частности, в процессе анализа особенностей пространственного расположения поселений по отношению к транспортным магистралям в конечном итоге оказалось, что наиболее типичными для исследуемой территории являются населенные пункты, примыкающие к коммуникациям («ПГ/2» -55,26 %). На втором месте населенные пункты, расположенные вблизи от коммуникаций на расстоянии до 1,0 км («ПГ/1» - 23,68 %), а третье место заняли поселения, пересекаемые коммуникациями («ПГ/3» - 18,42 %).

Применительно к исследуемой территории Архангельского Примошья поселения всех трех упомянутых вариантов могут рассматриваться в качестве вполне типичных, согласно коэффициенту «типичности-уникальности», при четырех признаках-атрибутах равному 7,32 % [8; 92], [9; 41]. Наконец, в единственном числе оказался населенный пункт, отнесенный к смешанному варианту («ПГ/4: [2+3] » - 2,63 %).

К числу поселений, пятно жилой застройки которых примыкает к транспортным коммуникациям (типа «ПГ/2»), относятся населенные пункты, расположенные на берегах рек (в их числе деревни Верховье [6; 83, рис. 4а], Ивановская, Икса, Ивашково и Низ (рис. 1а, 2а-б и 3в)) и озер (в их числе деревни Анташинская, Большое Матьозеро, Боровская, Погост, Будринская, Климовская, Кулемиха [6; 81-84, рис. 1а-в, 2а, 3а-3б и 5а], Ильинский Остров, Суегра и Малое Матьозеро (рис. 3а, 4а и 5а)), а также поселения, примыкающие к дорогам (деревня Ивашково (рис. 2б)).

В свою очередь в группу населенных пунктов, расположенных вблизи от коммуникаций на расстоянии до 1,0 км (поселений типа «ПГ/1»), входят деревни Икса и Ивашково (рис. 2а и 2б), расположенные вблизи рек, и деревни Анташин-

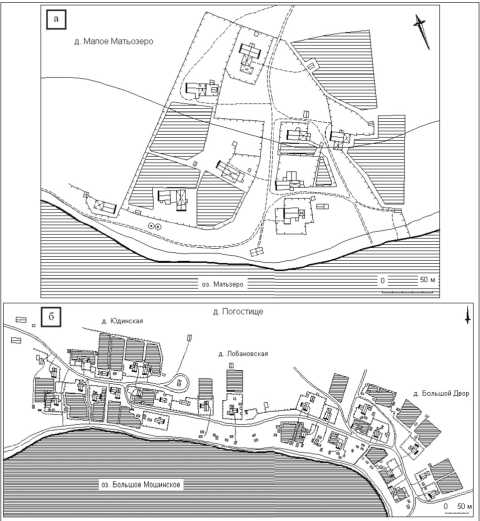

Рис. 5. Деревня Малое Матьозеро (Малое Матьзеро, Сушинино-Мадзеро) (а) и деревня Погостище (дд. Юдин-ская-Галашева, Лобановская-Васюка-толстаго и Большой Двор-Аксентовская) (б)

ская, Большое Матьозеро, Боровская, Кулемиха [6; 81-84, рис. 1а-в и 5а], Ивановская и Малое Матьозеро (рис. 1 а и 4в), расположенные поблизости от дорог.

Наконец, из числа поселений, пересекаемых коммуникациями и относящихся к группе населенных пунктов типа «ПГ/3», могут быть упомянуты деревни Климовская, Верховье, Заозерье [6; 83-84, рис. 3б, 4а и 5б] и Сафонова Гора (рис. 4б), а также деревня Погостище (дд. Юдинская-Галашева, Лобановская-Васюка-толстаго и Большой Двор-Аксентовская), находящаяся в юго-восточной части Няндомского района (рис. 5б). Деревня расположена на пологом восточном берегу озера Мошинское, является составным элементом Мошинской групповой системы населенных мест, и на период 1991 года в ней насчитывалось двадцать жилых домов [1; 88-90, № 2535, 2506, 2473], [11; № 3530, 3529, 3528].

Не обладая на момент обследования какими-либо архитектурными доминантами, деревня Погостище относилась к подвиду нейтральных поселений. Вместе с тем необходимо отметить, что согласно сведениям, полученным от местных жителей, ранее в центре деревни Лоба-новская-Васюка-толстаго имелась деревянная церковь, которая одновременно стояла в направлении главной композиционной оси поселения, перед фронтом и позади жилых домов, а также в ряд с домами.

Однако следует заметить, что с точки зрения изучения роли и степени влияния того или ино- го типа транспортных коммуникаций на процесс объемно-планировочной организации вну-трипоселенческой ткани простого упоминания о характере территориально-пространственной взаимосвязи поселений с транспортными путями-артериями явно не достаточно. В этой связи несомненный интерес для осмысления эволюционных закономерностей формирования и последующего развития объемно-планировочных структур архангельско-примошских населенных пунктов представляют результаты сопоставительного анализа парных сочетаний охарактеризованных ранее типологических подгрупп и их вариантов.

Согласно полученным результатам применительно к территории Архангельского Примошья в подгруппе приречных поселений основную массу составили населенные пункты, примыкающие к рекам («ПГ2/2» – 82,33 %), хотя в роли не менее типичных образцов для исследуемой территории предстали поселения, пересекаемые реками («ПГ2/3»), составившие в итоге 16,67 %. В свою очередь в подгруппе приозерных населенных пунктов, на фоне явно типичного второго варианта («ПГ3/2» – 92,75 %), весьма существенную долю заняли поселения первого варианта, расположенные вблизи от озера на расстоянии до 1,0 км («ПГ3/1» – 6,25 %).

В то же время по отношению к придорожным населенным пунктам соотношение упомянутых выше вариантов предстало в следующем виде. Так, в отличие от приозерно-приречных поселений наиболее типичными в этой группе населенных пунктов оказались поселения, расположенные вблизи от дорог на расстоянии до 1,0 км («ПГ5/1» – 50,00 %). Лишь незначительно им уступили населенные пункты, пересекаемые дорогами («ПГ5/3» – 37,50 %). Кроме того, в отличие от двух первых подгрупп в подгруппе придорожных населенных пунктов были выявлены поселения, примыкающие к дорогам («ПГ5/2»), и поселения смешанного варианта («ПГ5/4»), на долю каждого из которых пришлось по 6,25 %. Применительно к территории Архангельского Примошья поселения первого и третьего вариантов с полным правом могут рассматриваться в качестве вполне типичных населенных пунктов, в то время как поселения второго и четвертого вариантов явно уникальны [8; 92], [9; 41].

Наконец, на уровне подвариантов подгрупп был проведен анализ типов коммуникационных систем, предназначенных для движения колесного транспорта, и в этой связи на уровне вариантов подгрупп поселений выделено четыре типологических вариации. Согласно сложившемуся распределению наиболее широко распространенными на территории Архангельского Примошья являются поселения с проселочными транзитными дорогами («ПГ (2)» – 75,00 %), а на втором месте населенные пункты с поселковыми дорогами в виде ответвлений и тупиков («ПГ (1)» – 18,75 %). Оба упомянутых варианта согласно коэффициенту «типичности-уникальности», для трех признаков-атрибутов равному 9,76 % [8; 92], [9; 41], с полным основанием могут считаться вполне типичными для примошской территории, в то время как населенный пункт с шоссейной дорогой-трактом («ПГ (3)» – 6,25 %) выглядит явно уникальным.

В своих последующих статьях автор планирует продолжить изложение результатов проведенного исследования морфологии традиционных сельских поселений Архангельского Примошья и уже в заключение представить окончательные выводы.

* Окончание статьи, начало в журнале «Ученые записки Петрозаводского государственного университета». Сер. «Естественные и технические науки». 2014. № 2 (139). С. 80–86.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ, 2013– 2014 гг., № 13–04–12008в, «Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Северного Поонежья для сети Интернет»).

MORPHOLOGY OF TRADITIONAL RURAL SETTLEMENTS IN ARKHANGELSK PRIMOSH’YA

Список литературы Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья

- Архангельская область. Административно-территориальное деление (По состоянию на 1 января 1984 года). Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. 174 с.

- Архангельская область. Масштаб 1:1500000. Карта составлена и подготовлена к печати фабрикой № 5 в 1986 г. М.: ГУГК при Совете Министров СССР, 1987. 1 л.

- Дашков В. А. Описание Олонецкой губернии в историческом, статистическом и естественном отношениях. СПб., 1842. 222 с.

- Ефименко П. Е. Заволочьская Чудь. Архангельск: Губернская типография, 1869. 131 с.

- Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Архангельская губерния. Составил генерального штаба капитан Н. Козлов. СПб.: Печатано в типографии Э. Веймара, 1865. 342 с.

- Медведев П. П. Морфология традиционных сельских поселений Архангельского Примошья//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2014. № 2 (139). С. 80-86.

- Медведев П. П., Гашков И. И. Субрегиональные системы расселения Российского Севера//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер. «Естественные и технические науки». 2009. № 7 (101). С. 7-17.

- Медведев П. П., Ефлов В. Б. Историко-архитектурная статистика как новая предметно-методологическая область исследований объектов и систем (К постановке проблемы)//Деревянное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 85-103.

- Медведев П. П., Ратькова Е. И. Мера оценки типичности и уникальности в историко-архитектурных исследованиях//Международная науч.-практ. конф. «Реконструкция-Санкт-Петербург-2005», 19-21 октября 2005 г.: Сб. докл. Ч. 1. СПб.: Изд-во СПбГАСУ, 2005. С. 37-41.

- Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты//Записки императорского географического общества. Кн. VIII. СПб., 1853. 650 с.

- Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого края. Вып. 3. Изд-ние Олонецкого Губернского Статистического Комитета. Сост. Секр. Ком. Благовещенским. Петрозаводск: Типография Губернского Правления, 1894. 556 с.

- Платонов С. Прошлое русского Севера: Очерки по истории колонизации Поморья. Пг.: Время, 1923. 80 с.

- Плечко Л. А. Старинные водные пути. М.: Физкультура и спорт, 1985. 104 с.

- Томилов Ф. С. Север в далеком прошлом: Краткий исторический очерк. Архангельск: ОГИЗ, Архангельское изд-во, 1947. 97 с.