Морфометрическая изменчивость верхнечелюстной пазухи при различных формах лицевого черепа

Автор: Коробкеев А.А., Лежнина О.Ю., Коробкеев А.А., Самусев Р.П., Гуров Д.Ю., Замараев В.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявить морфометрическую изменчивость верхнечелюстной пазухи при мезопрозопической и эурипрозопической формах лицевого черепа с использованием анатомических параметров. Материалы и методы. Изучены 144 компьютерные томограммы людей второго периода зрелого возраста. Из них 77 записей пациентов с мезопрозопической формой лицевого черепа и 67 томограмм при эурипрозопической форме. На томограммах измерены высота и ширина верхнечелюстной пазухи. Рассчитаны индексы соотношения высоты и ширины гайморовой пазухи у правостороннего (IHWd) и левостороннего (IHWs) синусов, а также коэффициент относительной симметричности верхнечелюстных пазух. Для статистического анализа использован программный продукт SPSS Statistics 21.0. Результаты. Полученные значения параметров демонстрируют среднюю изменчивость с наибольшим коэффициентом вариации у IHWd на мужских черепах с мезопрозопической формой. Большее значение IHWd по сравнению с IHWs выявлено на мужских объектах с эурипрозопической формой. У людей обоего пола при мезопрозопической и лептопрозопической формах лицевого черепа преобладают объекты с асимметричными верхнечелюстными пазухами. Заключение. Большинство параметров при мезопрозопической форме лицевого черепа больше, чем при эурипрозопической форме. Это характерно для величины IHWs у людей обоего пола, значений IHWd у женщин. Исключение составляет коэффициент относительной симметричности синусов у мужчин, который превалирует при эурипрозопической форме лицевого черепа.

Верхнечелюстная пазуха, мезопрозопическая форма лицевого черепа, эурипрозопическая форма лицевого черепа, второй период зрелого возраста, параметры, половые особенности, билатеральная изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/142245920

IDR: 142245920 | УДК: 616.216.1/572.761 | DOI: 10.19163/2658-4514-2025-22-3-73-80

Текст научной статьи Морфометрическая изменчивость верхнечелюстной пазухи при различных формах лицевого черепа

doi:

Верхнечелюстная пазуха является самой крупной воздухоносной полостью черепа, имеет важное топографо-анатомическое расположение и сообщается с полостью носа.

На протяжении многих десятилетий вариантная анатомия гайморовой пазухи привлекает внимание различных специалистов, в частности, анатомов, стоматологов, оториноларингологов, челюстно-лицевых хирургов [1, 2].

Многочисленные морфологические исследования направлены преимущественно на определение линейных размеров гайморовой пазухи и объема синуса [3, 4], рассмотрение расположения нижней стенки синуса по отношению к корням зубов верхней челюсти [5, 6, 7]. Однако характеристика верхнечелюстной пазухи при различных формах лицевого отдела черепа представлена в единичных публикациях [8].

Следует отметить, что в последние годы отмечено увеличение числа пациентов от 41 до 77 % преимущественно молодого и среднего возраста с гайморитом [9]. Поэтому заболевания гайморовой пазухи являются экономической проблемой [1].

Полученные ранее сведения об анатомии гайморовой пазухи противоречивы, многие исследования не рассматривают анатомические черты верхнечелюстной пазухи, учитывая форму лицевого отдела черепа [10].

Таким образом, изучение анатомических особенностей верхнечелюстной пазухи у лиц второго периода зрелого возраста с разной формой лицевого отдела черепа и учетом половой принадлежности, билатеральной изменчивости остается актуальной задачей морфологии.

Объективные и персонализированные сведения о вариантной анатомии синуса необходимы для оказания качественной стоматологической и оториноларингологической помощи, в частности, при проведении оперативных вмешательств на верхней челюсти [11, 12].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выявить морфометрическую изменчивость верхнечелюстной пазухи при мезопрозопической и эурипрозопической формах лицевого черепа с использованием анатомических параметров.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В ретроспективном исследовании изучены 144 конусно-лучевые компьютерные томограммы жителей Ставропольского края. При мез-опрозопической (МФЛЧ) форме лицевого отдела черепа рассмотрены компьютерные томограммы 77 пациентов, из которых 46,8 % мужчин (средний возраст – 51,5 [38,2; 57,7] года) и 53,2 % женщин (средний возраст – 44,0 [37,0; 50,0] года). При эурипрозопической (ЭФЛЧ) форме лицевого отдела черепа исследованы конусно-лучевые компьютерные томограммы 67 обследованных, из них 46,3 % мужчины (средний возраст – 42,0 [38,0; 50,0] года) и 53,7 % женщины (средний возраст – 41,0 [38,0; 47,0] год). Всего было исследовано 288 верхнечелюстных пазух. Ранжирование пациентов по форме лицевого отдела черепа проведено с использованием лицевого указателя [13].

Критериями включения в исследование стали: второй период зрелого возраста, отсутствие патологии со стороны гайморовой пазухи, отсутствие у пациента съемных ортопедических и ортодонтических аппаратов. Черепа с корнями зубов, выступающими в полость синуса, исключены из исследования.

Рентгенологическое исследование выполнено с использованием цифровой рентгенодиагностической системы «ОР-300» (KaVo, Германия), имеющей возможности программной обработки 3D-данных OnDemand3D™ Dental.

На фронтальных срезах конусно-лучевых компьютерных томограмм измерены следующие линейные размеры верхнечелюстной пазухи: высота (наибольшее расстояние между верхней и нижней стенками синуса), ширина (максимальное горизонтальное расстояние между медиальным и латеральным контурами синуса). Данные измерения проводили с учетом полового диморфизма и билатеральной изменчивости. На основании полученных значений линейных размеров были рассчитаны индексы соотношения высоты и ширины гайморовой пазухи у правостороннего (IHWd) и левостороннего (IHWs) синусов [14, 15].

В дальнейшем определен коэффициент относительной симметричности верхнечелюстных пазух путем деления индекса IHWd на индекс IHWs. Данный параметр демонстрирует во сколько раз левосторонний синус больше правой гайморовой пазухи. Верхнечелюстные пазухи считались симметричными при значении коэффициента относительной симметричности в диапазоне от 0,95 до 1,05 [15].

Для статистического анализа полученных данных использован программный продукт SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp., США). Распределение величин и отличие от нормального оценены по критерию Колмогорова – Смирнова. В модуле описательной статистики рассчитаны медиана (Ме), нижний и верхний квартили (Q 25 ; Q 75 ), минимальное и максимальное значения (min – max), а также коэффициент вариации (Сv, %). Варьирование значений считали слабым при коэффициенте вариации менее 10 %, средним – при его величине 11–25 % и значительным – с коэффициентом вариации более 25 %. Значения параметров между группами сравнивались с применением критерия Манна – Уитни, при оценке билатеральной изменчивости применяли критерий Уилкоксо-на. Различие признавали статистически значимым при величине р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На черепах мужчин с МФЛЧ величина IHWd равняется 1,44 [1,33; 1,59], варьируя в диапазоне от 1,17 до 2,36. Значение IHWs у лиц мужского пола составляет 1,47 [1,34; 1,61], колеблясь в пределах от 1,17 до 1,77. Изучение коэффициента вариации IHWd и IHWs на мужских объектах демонстрирует среднюю изменчивость у правостороннего синуса (17,1 %) и слабую вариабельность параметра у левой верхнечелюстной пазухи (10,5 %).

При анализе женских черепов с МФЛЧ значения IHWd равняется 1,47 [1,36; 1,54], при этом значения изменяются от 1,13 до 1,79. Величина IHWs достигает 1,39 [1,30; 1,55] с варьированием значений в пределах от 1,16 до 1,74. На черепах женщин установлена слабая вариабельность значений IHWd и средняя изменчивость величины IHWs с коэффициентом вариации, составившим 9,2 и 11,3 % соответственно.

Статистически значимых различий значений IHWd и IHWs не обнаружено как на мужских ( р = 0,637), так и на женских ( р = 0,197) черепах. При сравнении значений IHWd и IHWs у лиц мужского и женского пола также не выявлено достоверных различий ( р > 0,05).

На основании значений IHWd и IHWs установлен коэффициент относительной симметричности при МФЛЧ. У лиц мужского пола он составляет 0,99 [0,93; 1,06]. При этом диапазон вариабельности его значений составляет от 0,74 до 1,63. При МФЛЧ вариабельность коэффициента относительной симметричности у мужчин является средней с коэффициентом вариации равным 15,6 %. У женщин коэффициент относительной симметричности верхнечелюстной пазухи достигает 1,01 [0,95; 1,10] и изменяется в пределах от 0,83 до 1,27. На женских черепах коэффициент вариации данного параметра составляет 9,8 %, что показывает его слабую изменчивость.

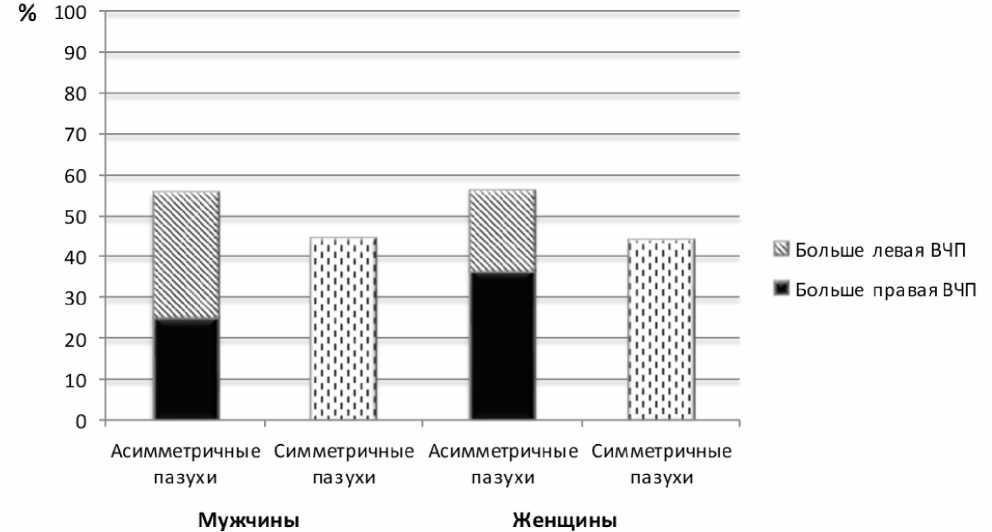

Анализ выборки показывает, что среди 36 объектов мужского пола с МФЛЧ 44,4 % черепов имеют симметричные синусы (рис. 1). Однако в 55,6 % случаев определяются черепа с асимметричными гайморовыми пазухами.

Среди объектов с асимметричными верхнечелюстными пазухами в 55,0 % наблюдений установлен больший размер левого синуса, а в 45,0 % случаев выявлено превалирование величины правосторонней верхнечелюстной пазухи.

В выборке из 41 черепа женского пола с МФЛЧ установлено 43,9 % наблюдений с симметричными верхнечелюстными пазухами. При этом асимметрия синусов отмечена в 56,1 % случаев. Среди женских объектов с асимметричными синусами 65,2 % черепов имеют больший размер правосторонней пазухи, тогда как 34,8 % случаев демонстрируют большую величину левостороннего синуса.

Рис. 1. Частота встречаемости объектов исследования с симметричными и асимметричными верхнечелюстными пазухами при МФЛЧ (ВЧП – верхнечелюстная пазуха)

Следовательно, при МФЛЧ как у мужчин, так и у женщин черепа с асимметричными верхнечелюстными пазухами встречаются в 1,3 раза чаще, чем с симметричными синусами. Среди объектов с асимметричными гайморовыми пазухами у мужчин превалируют черепа с большим левым синусом, тогда как у лиц женского пола в данном случае преобладают черепа с большей правосторонней пазухой.

При ЭФЛЧ сравнительный анализ индекса соотношения высоты и ширины верхнечелюстной пазухи у лиц мужского пола показал, что IHWd равняется 1,37 [1,27; 1,54] с варьированием значения в диапазоне от 1,08 до 2,23. Величина IHWs составляет 1,31 [1,23; 1,41], изменяясь в пределах от 1,00 до 1,63. Значения IHWd и IHWs у людей мужского пола с ЭФЛЧ характеризуются средней вариабельностью. При этом величина коэффициента вариации IHWd и IHWs достигает соответственно 15,9 и 10,7 %.

У лиц женского пола с ЭФЛЧ величина IHWd равняется 1,33 [1,18; 1,45] и варьирует в пределах от 1,03 до 1,70. Значение IHWs составляет 1,30 [1,19; 1,35] с колебанием параметра в диапазоне от 0,97 до 1,58.

Черепа женского пола с ЭФЛЧ характеризуются средней изменчивостью IHWd с коэффициентом вариации достигающим 13,1 %. Для IHWs характерна слабая вариабельность с величиной коэффициента вариации равной 9,6 %.

Сравнительный анализ показал, что на объектах мужского пола величина IHWd больше на 4,4 %, чем значение IHWs ( р = 0,011). Однако у женщин соответствующие параметры не имеют статистически значимых различий ( p = 0,251). Сравнение значений данных параметров в половом аспекте также показало отсутствие достоверных различий как у IHWd ( р = 0,065), так и у IHWs ( р = 0,155).

Используя установленные значения IHWd и IHWs при ЭФЛЧ, определен коэффициент относительной симметричности гайморовых пазух.

У мужчин данный коэффициент составляет 1,05 [0,96; 1,13] с вариабельностью значений в пределах от 0,89 до 1,59. У лиц женского пола коэффициент относительной симметричности достигает 1,03 [0,93; 1,10], изменяясь в диапазоне от 0,85 до 1,35.

Вариабельность коэффициента относительной симметричности является средней на объектах обоих полов. Величина коэффициента вариации данного параметра у мужчин и женщин составляет 13,4 и 12,5 % соответственно.

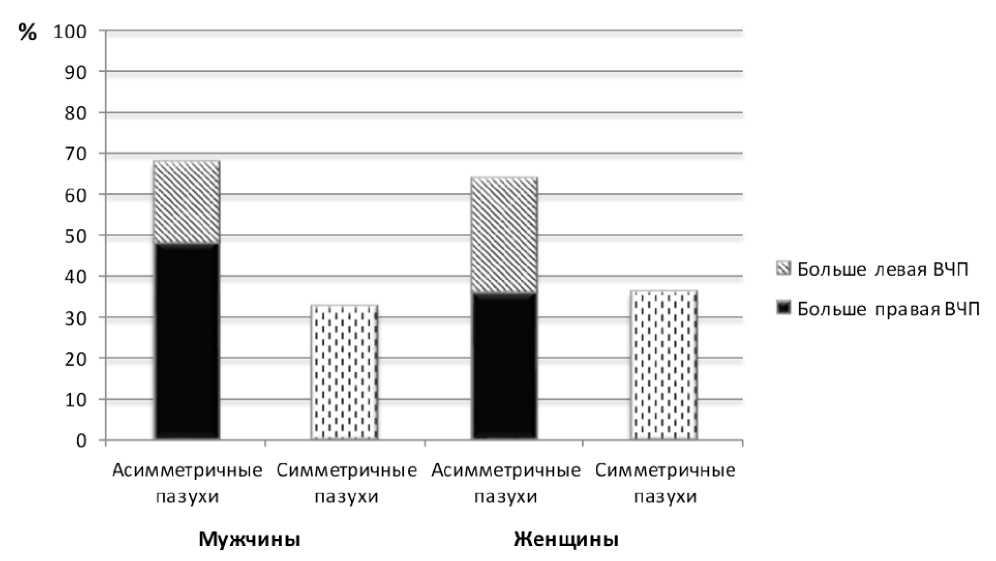

Рассматривая значения коэффициента относительной симметричности в выборке из 31 объекта мужского пола с ЭФЛЧ, установлено лишь 32,3 % черепов с симметричными верхнечелюстными пазухами (рис. 2). При этом в 67,7 % случаев выявлены объекты с асимметрией противоположных синусов. Среди мужских объектов с ассиметричными синусами в 71,4 % наблюдений превалируют размеры правосторонней гай- моровой пазухи. У 28,6 % черепов отмечены большие размеры левого синуса.

Рис. 2. Частота встречаемости объектов исследования с симметричными и асимметричными верхнечелюстными пазухами при ЭФЛЧ (ВЧП – верхнечелюстная пазуха)

Среди 36 женских черепов с ЭФЛЧ 36,1 % объектов характеризуются симметричными синусами, а в 63,9 % случаев демонстрируют асимметрию гайморовых пазух. Среди черепов с асимметрией верхнечелюстных пазух в 56,5 % наблюдений размеры правого синуса преобладают над величиной левосторонней пазухи. Тогда как у 43,5 % объектов левый синус имеет больший размер в сравнении с правой гайморовой пазухой.

Таким образом, на объектах с ЭФЛЧ у лиц обоего пола превалируют черепа с асимметричными верхнечелюстными пазухами, которые встречаются чаще по сравнению с их симметрией у мужчин и женщин в 2,1 и 1,8 раза соответственно. У лиц обоего пола среди черепов с асимметричными верхнечелюстными пазухами преобладают объекты с большим размером правостороннего синуса.

Сравнительный анализ рассматриваемых параметров при МФЛЧ и ЭФЛЧ у лиц мужского пола показал, что IHWs на объектах с МФЛЧ на 10,9 % больше, чем при ЭФЛЧ ( р = 0,001). Значения IHWd у мужчин при МФЛЧ и ЭФЛЧ не имеют статистически значимых различий ( р = 0,202).

Коэффициент относительной симметричности синусов у мужчин с ЭФЛЧ превалирует на 5,7 % по сравнению с его величиной на черепах с МФЛЧ ( p = 0,030).

У лиц женского пола изучение IHWd показало, что его значения при МФЛЧ на 9,5 % больше, чем на черепах с ЭФЛЧ ( р = 0,001). Параметр IHWs у женщин с МФЛЧ на 6,5 % больше, чем его значение при ЭФЛЧ ( р < 0,0001). Однако значения коэффициента относительной симметричности у лиц женского пола с МФЛЧ и ЭФЛЧ не имеют статистически значимых различий ( р = 0,951).

Полученные в настоящем исследовании значения IHWd и IHWs у пациентов второго периода зрелого возраста превышают их величину у людей в возрасте от 3 лет до 21 года. В работе Н. А. Трушель, Р. Г. Грынцевич (2019) указанные параметры составляют от 0,58 до 1,13 в зависимости от возрастного периода [15]. При этом полученное нами значение коэффициента относительной симметричности верхнечелюстных синусов во втором периоде зрелого возраста согласуется с его величиной во втором детстве и юношеском возрасте. Величина данного параметра в первом детстве превышала, а в подростковом возрасте была ниже, чем у лиц второго периода зрелого возраста, рассмотренных в нашем исследовании [15].

Установленные нами значения IHWd и IHWs у лиц обоего пола несколько больше, чем в работах других исследователей. С. Л. Кабак с со-авт. (2021) отмечают, что у людей со средним возрастом (33,6 ± 10,2) года индекс соотношения высоты гайморовой пазухи и ее ширины равен 1,34, варьируя от 0,59 до 1,99 [14]. Это различие с нашими результатами, видимо, связано с рассмотрением другого возрастного периода, а также отсутствием учета формы лицевого отдела черепа и билатеральной изменчивости. В проанализированной нами выборке мы установили преимущественную среднюю вариабельность параметров IHWd и IHWs, что сопоставимо с результатами других ученых, выявивших среднюю степень рассеивания индекса соотношения высоты и ширины синуса с коэффициентом вариации 13,19 % [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные значения параметров демонстрируют преимущественно среднюю изменчивость с наибольшим коэффициентом вариации у IHWd на мужских черепах с МФЛЧ.

Статистически значимое превалирование значения IHWd по сравнению с IHWs выявлено на мужских объектах с ЭФЛЧ. У лиц обоего пола при МФЛЧ и ЭФЛЧ превалируют черепа с асимметричными верхнечелюстными пазухами. При асимметрии синусов чаще преобладают черепа с большим размером правой гайморовой пазухи, что характерно для ЭФЛЧ у людей обоего пола, а также выявлено при МФЛЧ у женщин.

Сравнительный анализ рассматриваемых параметров показал, что при МФЛЧ отмечены их большие значения по сравнению с ЭФЛЧ. Это характерно для величины IHWs у людей обоего пола, а также значений IHWd только у женщин. Исключение составляет коэффициент относительной симметричности синусов у мужчин, который превалирует на черепах с ЭФЛЧ.