Морфометрические параметры воздушности легких лабораторных крыс при физических нагрузках

Автор: Даценко А.В., Казьмин В.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 4 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: определение морфофункциональных взаимосвязей между морфометрическими параметрами воздушности альвеол на гистологических препаратах легких лабораторных крыс и показателями физической выносливости при плавании с отягощением и беге на тредбане. Материал и методы. Физическую выносливость лабораторных крыс оценивали в тестах плавания с отягощением и бега на тредбане. После физических нагрузок готовили гистологические препараты легких, окрашенные гематоксилином и эозином. При морфометриче-ском исследовании определяли площадные параметры воздушности и дистелектазов в легких. Результаты. При сопоставлении результатов исследований физической выносливости с морфометрическими данными воздушности и дистелектазов в легких определены параметры однотипных регрессионных зависимостей. Между изменениями морфологических и физиологических показателей имелась сильная корреляционная связь и связь средней силы. Наибольшие величины коэффициента корреляции были установлены между показателями физической выносливости и параметром, характеризующим степень выраженности дистелектазов в легких. Заключение. Показатели физической работоспособности были наилучшими при большей воздушности легких. При этом чем в меньшей степени в легких были представлены участки спадения альвеол, тем дольше биообъекты выполняли физическую работу. Установлены регрессионные зависимости, характеризующие влияние на физическую выносливость показателей воздушности легких и распространенности в них дистелектазов.

Воздушность легких, дистелектаз, лабораторные крысы, морфометрия, физическая работоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/14918213

IDR: 14918213

Текст научной статьи Морфометрические параметры воздушности легких лабораторных крыс при физических нагрузках

1Введение. При комплексной экспериментальной медико-биологической оценке биологического действия малоизученных экстремальных факторов с целью определения их безопасных или эффективных параметров проводят исследования изменений структуры органов, тканей и клеток, а также работоспособности биообъектов. Последние включают регистрацию показателей физической выносливости подопытных биомоделей человека, в качестве которых наиболее часто используют лабораторных крыс. Состоянием респираторной системы и уровнем легочной вентиляции во многом обусловливаются возможности организма выполнять физическую работу, в том числе с максимальными нагрузками [1, 2]. При изучении патологических состояний, воздействия на респираторную систему различных патогенных факторов при патологоанатомическом исследовании определяют морфометрические и стереометрические показатели воздушности легких [3–6].

Основные процессы внешнего воздухообмена осуществляются в альвеолах легких, являющихся обширной терминальной частью респираторного тракта и составным компонентом аэрогематического барьера. Морфологически альвеолы легких в норме представляют собой полости, ограниченные тонкими стенками. Одним из основных методов исследования состояния альвеол является микроскопия гистологических препаратов легких, позволяющая наблюдать и количественно оценивать изменения структурных компонентов их стенок.

Цель: определение морфофункциональных взаимосвязей между морфометрическими параметрами воздушности альвеол на гистологических препаратах легких лабораторных крыс и показателями физической выносливости при плавании с отягощением и беге на тредбане.

Материал и методы. В качестве объектов исследования использовали 80 белых беспородных крыс-самцов весом 180–200 г, полученных из питомника ООО «Кролинфо». Животные в виварии получали стандартный пищевой рацион и имели свободный доступ к воде.

Физическую выносливость оценивали в тестах плавания с грузом 10% от массы тела в прозрачной емкости с водой высотой 65 см и диаметром основания 20 см при температуре 22–24°С (70 крыс) [1, 2] и при беге на тредбане (Modular Enclosed Metabolic Treadmill, Columbus Instruments, США) при угле наклона ленты беговой дорожки 20є и ее скорости 27 м/ мин (10 крыс). Стимулом для бега являлась реакция избегания удара электрическим током (163 В, 40 мА, 3 Гц) при замедлении бега или остановке животного [1, 7]. Определяли время плавания с грузом до полного отказа от выполнения физической работы и отношение времени активного бега на тредбане за 12-минутный период тестирования с помощью компьютерного безмаркерного видеотрекинга на основе видеоанализа движений [8].

Сразу после проведения исследований физической работоспособности при патологоанатомическом вскрытии у биообъектов забирали легкие для изготовления гистологических срезов. Учитывая, что морфометрические характеристики воздушности легких имеют некоторые региональные различия в пределах органа, у всех животных вырезали одина-

ковые кусочки из середины левого легкого, которые фиксировали в 10%-ном забуференном формалине, обезвоживали и заливали в парафин. С помощью ротационного микротома готовили срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином.

Для увеличения диапазона варьирования показателей физической работоспособности и воздушности легких часть биообъектов, находившихся в индивидуальных горизонтальных сетчатых пеналах, подвергали в течение часа термическим (тепловому и холодовому) воздействиям на расстоянии 1 см от покрытых тефлоном поверхностей нагревательной платы Thermo Scientific 3120061 Hotplate при температуре 60°С (15 крыс) и охлаждающей платы Microm ES 350–2 с температурой –20°С (15 крыс). 20 крыс также тестировали на физическую выносливость через 1 ч после подкожного введения 0,05% раствора адреналина в сублетальной дозе из расчета 0,25 мл на 100 г веса животного. Процедуры экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации 1975 г. (пересмотр 1983 г.).

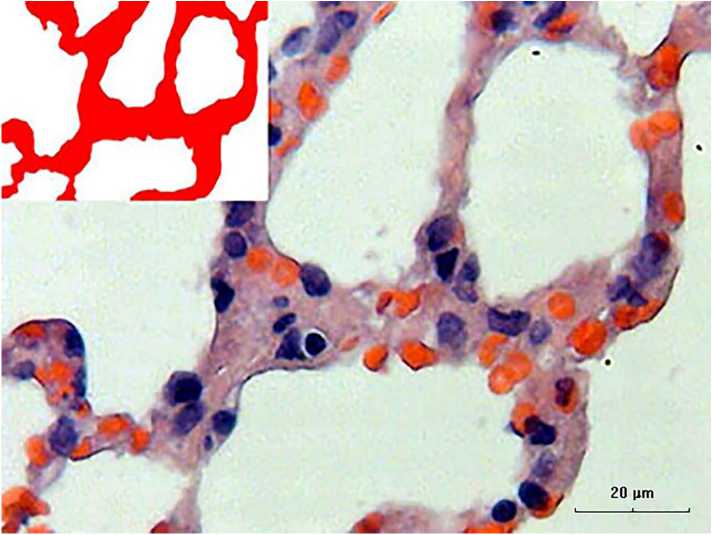

При морфометрическом исследовании гистологических препаратов легких в 10 полях зрения микроскопа при увеличении объектива х40 у каждого животного с помощью программы компьютерного анализа изображений ImageJ (National Institutes of Health) определяли наиболее информативные интегральные параметры воздушности легких в виде относительных (%) показателей площади, занимаемой стенками и просветами альвеол. Выделение объектов для морфометрического анализа осуществляли с помощью цветового маскирования. При исследовании не учитывали поля зрения с участками плевры и бронхиального дерева, крупных сосудов с прилегающими к ним соединительной, лимфоидной и другими тканями разного рода единичных очаговых инфильтратов хронической, в основном воспалительной, этиологии, присущих крысам в норме. Среднегрупповые по полям зрения показатели площади альвеол характеризовали в крайних проявлениях наличие эмфизематозности или ателектазов в легких. Дисте-лектазы в легких были представлены в виде уменьшения площади просвета части альвеол за счет их спадения, а также наличия в легких увеличенных и уменьшенных в размерах участков альвеол. Степень их выраженности оценивали с помощью коэффициента вариации (отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению выборочных совокупностей площади альвеолярных пространств в поле зрения для каждого животного).

Сопоставление экспериментальных данных морфофункциональных исследований проводили с помощью статистических методов корреляционнорегрессионного анализа (PSPP Statistical Analysis Software Release 0.8.5 и Statgraphics Centurion XVI Evaluation copy).

Результаты. Временные показатели физической выносливости исследованных биообъектов при плавании с грузом находились в пределах 60– 280 с. Среднее значение времени выполнения тяжелой физической работы с 95%-ным доверительным интервалом составляло 136±9 с. Показатель отношения времени активного бега на тредбане к периоду тестирования в среднем с 95%-ным доверительным интервалом для группы животных был равен 0,50±0,14 (минимальное значение — 0,17, максимальное — 0,76).

Морфометрический параметр площади альвеолярных пространств (рис. 1) у группы биообъектов, плававших с отягощением, в среднем с 95%-ным доверительным интервалом составил 61±3% и находился в диапазоне от 35 до 82%. У бегавших на тредбане крыс среднегрупповой показатель воздушности легких с 95%-ным доверительным интервалом был равен 51±7% (от 34 до 66%). Значения коэффициентов вариации площадных показателей воздушности, характеризующих степень выраженности дистелектазов в легких, находились у экспериментальных животных в пределах 4-60% и 5-52% со средними значениями с 95%-ными доверительными интервалами 22±3% и 21±11% при плавательной пробе и при тестировании на беговой дорожке. Незначительные различия величин морфометрических параметров воздушности легких при использованных методах оценки физической выносливости могли быть обусловлены более длительным периодом обучения (для выработки устойчивого навыка бега на тредбане) и тестирования, необходимостью отбора и отбраковки животных, не способных выполнять беговые нагрузки, по сравнению с тестом плавания с отягощением, который может проводиться однократно.

Учитывая, что в основе изменений и нарушений функций должны лежать перестройки в структуре органов и тканей, при сопоставлении результатов экспериментальных физиологических и морфологического исследований физической выносливости и воздушности легких с помощью корреляционно-регрессионного анализа в качестве независимых переменных использовали данные морфометрии альвеол. Зависимыми переменными являлись показатели физической выносливости при плавании с отягощением и беге на тредбане. Между изменениями изучаемых морфологических и физиологических показателей в основном имелась сильная корреляционная связь и связь средней силы (абсолютные значения коэффициента корреляции (r) находились в диапазоне 0,43–0,77). Форму регрессионной зависимости определяли методом перебора функций по наибольшим величинам коэффициента детерминации (R2). Для достижения наилучших результатов линейной аппроксимации исходные экспериментальные данные при необходимости предварительно подвергали различным преобразованиям, в частности логарифмической трансформации.

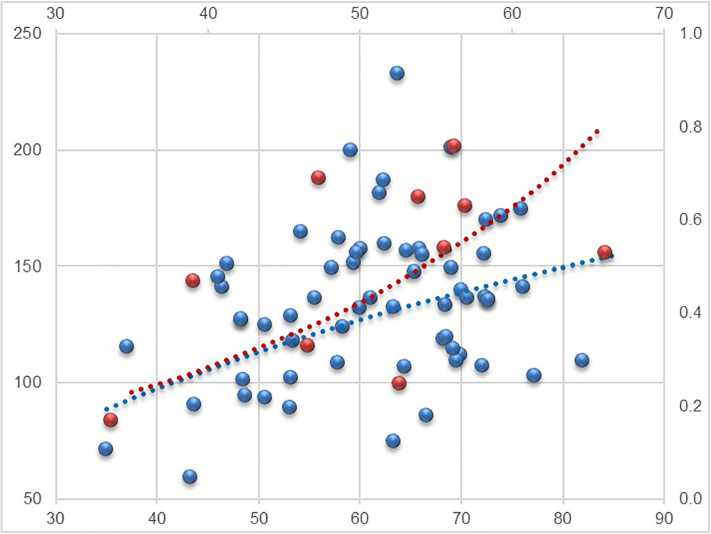

При сопоставлении показателей физической выносливости и морфометрических параметров воздушности легких наибольшие значения коэффициента детерминации были получены для двойной обратной (double reciprocal) регрессионной модели: ТПЛАВ=1/ (0,003+0,286/Sa) (r=0,43, R2=18,4%, коэффициент Фишера для модели (F) =13,53 (степени свободы (DF) =1/60, уровень значимости (р) =0,001), стандартная ошибка оценки (SAE) =0,002, средняя абсолютная ошибка для остатков (MAE) =0,002) и А БЕГ =1/ (-2,28+232,34/Sa) (г=0,69, R2=48,1%, F=7,41 (DF=1/8, р=0,03), SAE=1,12, MAE=0,81), где ТПЛАВ — время плавания с отягощением (с), АБЕГ — время активного бега на тредбане по отношению к общему периоду тестирования (доли единицы), SА — площадь альвеолярных пространств (%). Полученные данные свидетельствуют о том, что при увеличении показателя воздушности легких время выполнения физической работы при плавании с отягощением и беге на тредбане возрастает (рис. 2).

Наилучшие результаты аппроксимации исходных экспериментальных данных физической работоспо-

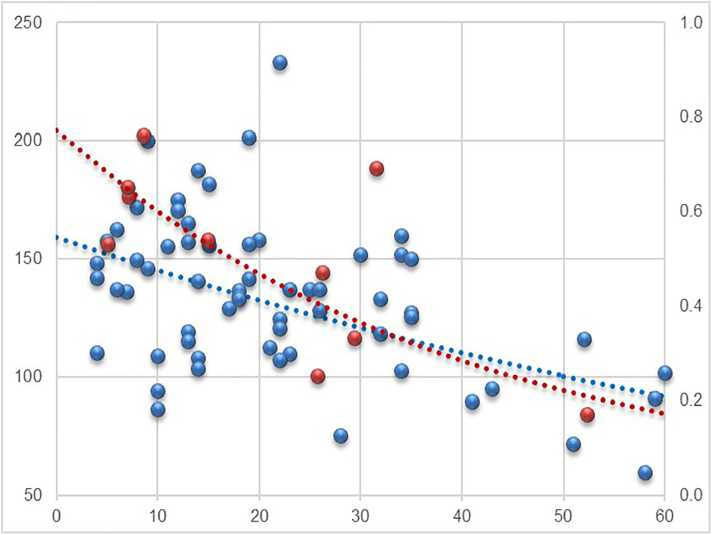

Рис. 1. Альвеолы на гистологическом срезе легкого крысы. В левом верхнем углу изображение маски стенок альвеол для морфометрического анализа. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. объектива 40

Рис. 2. Изменения показателей физической работоспособности крыс в зависимости от морфометрических параметров воздушности легких. По оси абсцисс — площадь альвеолярных пространств на гистологическом срезе, % (нижняя ось — плавание с отягощением, верхняя ось — бег на тредбане); по оси ординат — время плавания с отягощением, с (левая ось), отношение времени активного бега на тредбане к общему времени тестирования, от 0 до 1 (правая ось). Синим цветом выделены индивидуальные показатели и кривая уравнения регрессии при плавании с отягощением, красным цветом — при беге на тредбане собности биообъектов в зависимости от величин морфометрического параметра распространенности дистелектазов в легких были достигнуты при использовании экспоненциальной регрессионной модели: ТПЛАВ=ехР (5,069-0,009^КВа) (r=-0.51, R2=25,8%, F=20,83 (DF=1/60, р=0), SAE=0,223, MAE= 0,170) и АБЕГ=ехр (-0,259-0,025^КВа) (r=—0.77, R2=59,5%, F=11,73 (DF=1/8, р=0,009), SAE=0,330, MAE=0,213), где КВА — коэффициент вариации для выборки площадных показателей альвеолярных пространств разных участков (полей зрения) гистологических срезов легких (%). Установленные зависимости свидетельствуют о том, что с уменьшением величин коэффициента вариации площади альвеолярных пространств, характеризующего степень выраженности дистеле-ктазов в легких, временные показатели физической

Рис. 3. Зависимости изменений показателей физической работоспособности крыс от морфометрических параметров дистелектазов в легких. По оси абсцисс — коэффициент вариации площади альвеолярных пространств в разных участках легких на гистологическом срезе, %; по оси ординат — время плавания с отягощением, с (левая ось), отношение времени активного бега на тредбане к общему времени тестирования, от 0 до 1 (правая ось). Синим цветом выделены индивидуальные показатели и кривая уравнения регрессии при плавании с отягощением, красным цветом — при беге на тредбане работоспособности при плавании с отягощением и беге на тредбане увеличиваются (рис. 3).

Необходимо отметить, что установленные зависимости применимы к зарегистрированным диапазонам экспериментальных данных и описанным условиям проведения тестирования физической выносливости биообъектов и подготовки гистологических препаратов. Абсолютные значения показателей физической работоспособности и воздушности легких зависят от массы животных и веса груза при плавательной пробе, температуры воды, высоты водяного столба, скорости движения, режимов ускорения и угла наклона ленты тредбана, а также толщины гистологических срезов.

При тяжелых нагрузках в виде бега на тредбане и плавания с отягощением зависимости показателей физической выносливости лабораторных крыс от морфометрических параметров воздушности легких были однотипными и однонаправленными. При оценке физической выносливости с помощью тестов плавания с отягощением и бега на тредбане набольшие величины коэффициента корреляции были установлены при использовании в качестве независимой переменной (аргумента функции) коэффициента вариации площади альвеолярных пространств, характеризующего степень выраженности дистелектазов в легких.

Обсуждение. Морфологическим исследованиям строения и патологии легких, в том числе морфометрическому анализу структур, обеспечивающих их дыхательные функции, отводится большое значение в экспериментальной и клинической медицине [3–6, 9]. Учитывали, что морфологические исследования позволяют наблюдать и объективно регистрировать патологические изменения, описание и количественную оценку которых используют для определения степени тяжести повреждения, механизмов биологического действия, а также для оптимизации свойств источников воздействия различных факторов. Результаты патологоанатомических экспериментальных исследований лежат в основе разработки методов симптоматического и патогенетического лечения, способов защиты, фармакологической протекции и регламентирующих (методических) документов. Патологоанатомические данные являются «золотым стандартом» верификации результатов экспериментальных и клинических исследований. Сопоставления в рамках зависимостей типа «доза — эффект» осуществляют также по морфологическим критериям. При этом оценки функциональной значимости объема и тяжести повреждения прямо отождествляют с долей (степенью) структурных повреждений.

Альвеолы легких живого организма в общей совокупности относительно одинаковы по структуре, но могут отличаться по размерам. В частности, при различных тестовых нагрузках, предназначенных для оценки функционального состояния биообъектов и не вызывающих грубые патологические изменения легочной ткани по типу эмфиземы и ателектаза, всегда имеется определенное разнообразие параметров воздушности легких. В этой связи информационной значимостью обладают не только усредненные показатели, в частности, морфометрического исследования, но и характеристики вариабельности мерных признаков альвеол легких. При проведении морфометрических исследований тонких гистологических срезов воздушность легких определяется по площади, занимаемой пространствами альвеол и их стенками в поле зрения микроскопа.

Наличие корреляционных морфофункциональных взаимосвязей позволяет с определенными допущениями на основании регрессионных статистических моделей определять изменения физиологических показателей работоспособности в зависимости от количественных морфологических параметров структуры интерстициальной ткани легких. С другой стороны, по данным исследований физической выносливости можно судить о степени выраженности структурных перестроек в виде эмфи-зематозности, ателектазов, дистелектазов в терминальной альвеолярной части респираторного тракта.

При проведении экспериментальных медико-биологических исследований по оценке биологического действия малоизученных факторов осуществляют тестирование большого количества биообъектов, включающее определение их функционального состояния, работоспособности и изучение морфологических изменений в центральной нервной системе и внутренних органах. Это требует закупки значительного числа экспериментальных животных и кормов, привлечения широкого круга специалистов в области физиологии и морфологии, значительных затрат времени и средств, особенно в выездных работах, на проведение комплексных морфофункциональных скрининговых поисковых исследований, результаты которых могут в большинстве случаев не отличаться от показателей контрольных групп животных. При выявлении определенных взаимосвязей между изменениями структуры и функций по данным относительно простых экспериментальных гистологических исследований [10], помимо оценки микроструктурных нарушений, можно прогнозировать степень нарушения работоспособности у биообъектов. Морфологическими эквивалентами, характеризующими снижение или увеличение физической выносливости у биомоделей, могут служить морфометрические показатели воздушности и дистелектазов в легких.

Судя по величинам полученных коэффициентов корреляции результатов морфофункциональных исследований, более информативным для прогноза состояния физической работоспособности биообъектов является показатель степени выраженности дистеле-ктазов в легких. Это свидетельствует о том, что более эффективным для повышения физической выносливости может быть увеличение воздушности легких за счет устранения или снижения распространенности неравномерного воздухонаполнения альвеол.

Статистические данные корреляционного и дисперсионного анализов, являющихся составной частью процедур выбора и построения регрессионных зависимостей, свидетельствуют о немаловажной роли для оценки физической выносливости показателей воздушности альвеол, а также параметров, характеризующих степень выраженности дистелектазов в легких. При проведении экспериментальных медико-биологических исследований по изучению неблагоприятного биологического действия различных, в том числе экстремальных факторов показатели структурных изменений альвеол легочной ткани необходимо учитывать для оценки и прогноза состояния физической работоспособности лабораторных крыс.

Заключение. Между изменениями морфометрических параметров воздушности легких и показателями физической выносливости лабораторных крыс обнаружилась корреляционная связь средней силы и сильная. Показатели физической работоспособности были наилучшими при большей воздушности легких. При этом чем в меньшей степени в легких были представлены участки и очаги спадения альвеол, тем дольше (эффективнее) биообъекты выполняли тяжелую физическую работу с нагрузками как аэробной (бег на тредбане), так и смешанной аэробно-анаэробной (плавание с отягощением) мощности. Установлены регрессионные зависимости, характеризующие и количественно описывающие влияние на физическую выносливость биомоделей показателей воздушности легких и распространенности в них дистелектазов.

Список литературы Морфометрические параметры воздушности легких лабораторных крыс при физических нагрузках

- Руководство no проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 1. Под ред. А. Н. Миронова. М.: Гриф и К, 2012; 944 с.

- Каркищенко H.H., Уйба В.В., Каркищенко В.Н., Шустов Е.Б. Очерки спортивной фармакологии. Т. 1: Векторы экстраполяции. М.: Айсинг, 2013; 288 с.

- Dunnill MS. Quantitative methods in the study of pulmonary pathology. Thorax 1962; 17 (4): 320-328

- Hyde DM, Tyler NK, Plopper CG. Morphometry of the respiratory tract: avoiding the sampling, size, orientation, and reference traps. Toxicol Pathol 2007; 35 (1): 41-48

- Knust J, Ochs M, Gundersen HJ, Nyengaard JR. Stereological estimates of alveolar number and size and capillary length and surface area in mice lungs. Anat Rec 2009; 292 (1): 113-122

- Mbhlfeld C, Knudsen L, Ochs M. Stereology and morphometry of lung tissue. Methods Mol Biol 2013; 931: 367-390

- Dawson CA, Horvath SM. Swimming in small laboratory animals. Med Sci Sports 1970; 2 (2): 51-78

- Даценко А.В. Регистрация показателей физической выносливости биообъектов при беге на тредбане и плавании с отягощением с помощью компьютерного безмаркерного видеотрекинга. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4): 766-771

- Патологическая анатомия: национальное руководство. Под ред. М.А. Пальцева, Л. В. Кактурского, О. В. Зайратьянц. М.: ГЭО-ТАР-Медиа2011; 1264 с.

- Даценко А.В., Казьмин В.И. Комплекс микроскопического экспресс-анализа для проведения медико-биологических исследований в натурных условиях. Саратовский научно-медицинский журнал 2013; 9 (4): 805-808.