Морфометрические показатели массы вилочковой железы плодов и новорожденных раннего неонатального периода

Автор: Мудрак Д.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Патологическая анатомия

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить референсные значения массы тимуса плодов и новорожденных раннего неонатального периода в зависимости от массы тела. Материал и методы . Проанализированы 922 протоколов патологоанатомического вскрытия плодов 18-42 нед гестации и новорожденных первых 7 дней жизни: 1-я группа - умершие от инфекционных ( n =67); 2-я группа - умершие от неинфекционных заболеваний ( n =855). Изучали массу тимуса, массу тела, вычисляли тимический индекс (ТИ). Для оценки корреляции применяли критерий Спирмена ( R ). Составлена модель полиноминальной регрессии по методу сплайнов. Результаты . Представлены данные по массе тимуса в диапазоне массы тел плодов и новорожденных детей от 300 до 5500 г. Масса тимуса варьирует от 1,1 до 1,48 г (при массе плодов 300-500 г) до 12,36-15,09 (при массе новорожденных 400-5500 г). Масса органа увеличивается по мере увеличения сроков гестации, снижаясь к 3-му дню жизни новорожденного. Медианные значения тимического индекса для 1-й и 2-й групп составили 0,32 и 0,28 ( р =0,2). Независимо от вида патологии, срока гестации и продолжительности жизни масса тимуса коррелирует с массой тела ( R =0,88; р 2-75,662 x +104,47 - для детей 1-й группы и y =16,65 x 2-93,487 x +133,56 - для детей 2-й группы . Представлены референсные значения массы тимуса плодов и новорожденных раннего неонатального периода в зависимости от массы тела: установлено, что между массой тимуса и массой тела имеется прямая сильная корреляция.

Тимус, тимический индекс, масса вилочковой железы плодов и новорожденных раннего неонатального периода, масса тела плодов и новорожденных раннего неонатального периода

Короткий адрес: https://sciup.org/149148661

IDR: 149148661 | УДК: 616-091.5:612.438 | DOI: 10.15275/ssmj505

Текст научной статьи Морфометрические показатели массы вилочковой железы плодов и новорожденных раннего неонатального периода

EDN: XUJMTT

1Введение. Оценка массы — важный этап патологоанатомического исследования любого органа, поскольку ее изменения нередко свидетельствует о функциональных нарушениях. Тимус, или вилочковая железа, до настоящего времени остается малоизученным органом, и в литературе нет единого мнения о значимости и последствиях изменения его массы. В литературе до настоящего времени отсутствует актуализированная информация о том, какую массу тимуса следует принимать за условную норму.

В практической патологической анатомии наиболее распространены таблицы размеров масс различных органов в зависимости от возраста. Однако информация о массе тимуса в них либо отсутствуют, либо представлена данными 1948 г. [1, 2], которая не соответствует показателям современных детей из-за процессов акселерации. Ни в одной морфометрической таблице нет данных о массе тимуса у плодов и маловесных детей.

Исследования в области судебной медицины и анатомии показали, что объем, масса и размеры органов в наибольшей степени коррелируют с ростом, массой тела, индексом массы тела и объемом тела умершего, нежели с возрастом [3].

Изменение медицинских критериев рождения (срока беременности, массы родившегося и его длины) в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 №1687н (см. актуальную версию в электронном фонде консорциума «Кодекс») привело к появлению категории трупов, ранее не встречавшейся в практике врача-патологоанатома. Вопрос морфометрии органов недоношенных детей вообще мало систематизирован в литературе, и еще меньше внимания уделено состоянию тимуса таких детей.

Изложенные выше факты определяют актуальность данного исследования.

Цель — выявить референсные значения массы тимуса плодов и новорожденных раннего неонатального периода в зависимости от массы тела.

Материал и методы. В исследовании проведена оценка масс тимусов 922 детей и плодов, умерших в анте-, интра- и ранний неонатальный периоды с 2010 по 2017 г. в стационарах г. Саратова. Проведено аналитическое описательное исследование.

Исследование включало несколько этапов, и на основании результатов каждого из них данные перегруппировывались для дальнейшего исследования. Так, на I этапе выделены следующие группы: 1-я группа, в которую вошли плоды, умершие в антеи интранатальный периоды ( n =508), с массой тела от 148 г до 4450 г ( Ме 950 г), и 2-я группа, в которую вошли новорожденные, умершие в ранний неонатальный период ( n =414), с массой от 440 г до 6200 г ( Ме 1480 г). На этом этапе установлено, что причинами смерти плодов наиболее часто являлись врожденные пороки развития, внутриутробная асфиксия, реже — внутриутробная инфекция. У новорожденных причинами смерти были пневмопатии, кровоизлияния в желудочки мозга, пороки развития и инфекционная патология.

На II этапе исследования все случаи были разделены на две группы: 1-я — плоды и умершие новорожденные от инфекционных заболеваний ( n =67) и 2-я — плоды и новорожденные, умершие

от неинфекционных заболеваний ( n =855). Затем в данных группах на основании значения тимического индекса (ТИ, %) были выделены следующие подгруппы: А — со значением ТИ в диапазоне до 25-го процентиля (первого квартиля) — 249 случаев (с инфекционной патологией — 23; с неинфекционной патологией — 226); Б — со значением ТИ в диапазоне от 25-го до 75-го процентиля — 451 случай (с инфекционной патологией — 29; с неинфекционной патологией — 422); В — со значением ТИ в диапазоне выше 75-го процентиля (верхнего квартиля) — 222 случая (с инфекционной патологией — 15; с неинфекционной патологией — 207).

В ходе работы изучены следующие параметры: масса тимуса, масса тела и ТИ. Последний вычисляли как отношение массы тимуса к массе тела ребенка, выраженное в процентах.

Статистическую обработку проводили с использованием программного пакета Microsoft Excel. Предварительный расчет размера выборки не производился. Нормальность распределения определяли с помощью критерия Колмогорова — Смирнова. Поскольку распределение масс в группах не соответствовало нормальному, рассчитывали следующие величины: медиану, 25-й и 75-й процентили, минимум и максимум; для оценки статистической значимости различий использовали U -критерий Манна — Уитни, для выявления силы корреляции рассчитывали непараметрический R-критерий Спирмена. Для описания изменения массы тимуса в зависимости от массы тела использована модель полиноминальной регрессии по методу сплайнов (кусочно-полиноминальной регрессии). В проведенном исследовании произведена оценка 6 групп (2 группы по 3 подгруппы), поэтому с учетом поправки Бонферрони различия считали достоверными на уровне р <0,008 ( p =0,05/6).

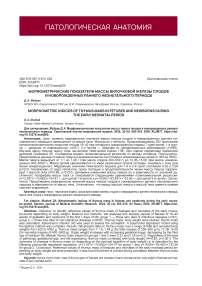

Результаты. При изучении динамики изменения массы тимуса у плодов, умерших в анте- и интрана-тальный периоды, установлено, что масса тимуса сначала планомерно увеличивалась по мере увеличения сроков гестации, а в последнюю неделю беременности несколько снижалась. В ранний неонатальный период можно отметить снижение массы тимуса к третьему дню жизни новорожденного, что, по всей видимости, является отражением адаптационных процессов (рис. 1).

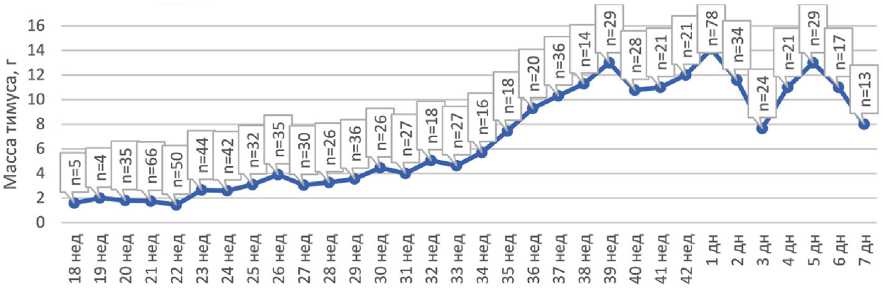

Схожая динамика изменений массы тимуса наблюдалась в зависимости от массы тела плодов и новорожденных: увеличение массы тимуса происходило постепенно до тех пор, пока масса тела не достигала 3500 г (рис. 2).

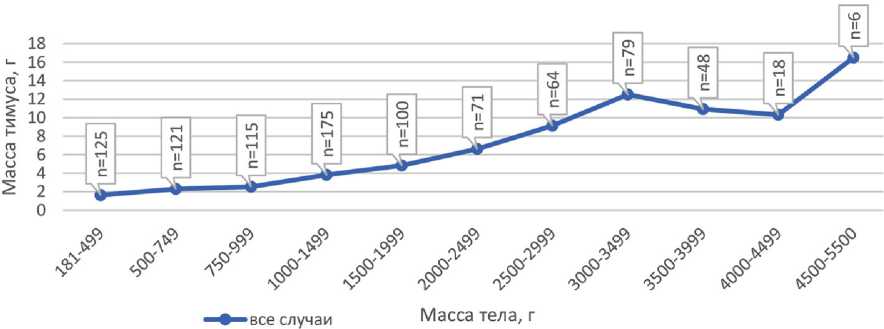

Сравнительный анализ показал, что динамика изменений массы тимуса плодов и новорожденных проходила однонаправленно (рис. 3).

На следующем этапе исследования все случаи разделены на две группы: 1-я — плоды и умершие новорожденные от инфекционных заболеваний ( n =67) и 2-я — плоды и умершие новорожденные от неинфекционных заболеваний ( n =855).

Такое деление обусловлено тем, что тимус является основным органом иммуногенеза в изучаемом возрастном диапазоне, а наибольшее напряжение иммунная система человека испытывает при развитии инфекционных заболеваний.

Масса тела детей во 2-й исследуемой группе в 2 раза превышала массу тела детей из 1-й группы. Аналогичные изменения отмечены в массе тимуса (табл. 1), то есть динамика изменений как массы

Рис. 1. Динамика изменения массы тимуса плодов и новорожденных, умерших в анте-, интранатальный и ранний неонатальный периоды, по срокам гестации и продолжительности жизни

Рис. 2. Динамика изменения массы тимуса плодов и новорожденных

в зависимости от массы их тела

Рис. 3. Динамика изменения массы тимуса в зависимости от массы тела в группе плодов и

в группе новорожденных

Таблица 1

Значения массы тела и тимуса у умерших от инфекционных и неинфекционных заболеваний, г

|

Группа |

Масса, Ме [ Q 25 - Q 75 ], (min-max) |

р |

|

|

тела |

тимуса |

||

|

1-я (инфекционные заболевания) 2-я (неинфекционные заболевания) |

1230 [716–2370], (200-7800) 2700 [1621–3530], (630-9786) |

3 [2–6], (1-49) 7 [4–11], (1-56) |

<0,001 |

Таблица 2

Референсные значения масс тимуса исследуемых в зависимости от массы тела

|

Морфометрический показатель |

Референсные значения |

|||||

|

тела |

300–500 |

500–599 |

600–699 |

700–799 |

800–899 900–999 |

|

|

тимуса |

1,1–1,48 |

1,85–2,09 |

1,88–2,08 |

2,08–2,18 |

2–2,13 2,96–3,13 |

|

|

Масса, г |

тела |

1000–1099 |

1100–1199 |

1200–1299 |

1300–1399 |

1400–1499 1500–1999 |

|

тимуса |

2,97–3,11 |

3–3,13 |

3,96–4,11 |

4,76–4,96 |

4,44–4,58 4,63–5,39 |

|

|

тела |

2000–2499 |

2500–2999 |

3000–3499 |

3500–3999 |

4000–5500 |

|

|

тимуса |

6,38–7,11 |

9,51–10,22 |

10,23–11,17 |

12,54–13,12 |

12,36–15,09 |

|

Риc. 4. Точечная диаграмма соответствия массы тимуса ( у ) массе тела ( х ) в диапазоне от 25 до 75 процентиля при инфекционных и неинфекционных заболеваниях

тела, так и массы тимуса была однонаправленной, независимо от вида патологии.

На основании полученных данных было решено проанализировать поведение такого интегрального показателя, как ТИ, который часто используют в практике педиатры и врачи ультразвуковой (УЗ) диагностики.

Медианные значения ТИ составили 0,32 и 0,28 для 1-й и 2-й групп соответственно ( р =0,2).

Расчет коэффициента корреляции Спирмена ( R ) показал сильную прямую корреляцию массы тела и масса тимуса ( R =0,88; р <0,001).

На следующем этапе исследования проведен анализ графика ТИ в двух группах детей, умерших от инфекционных и неинфекционных болезней. В каждую группу входили как плоды различного срока гестации, так и новорожденные с различной продолжительностью жизни.

Анализ графика ТИ в диапазоне 1-го квартиля у погибших от инфекционной и неинфекционной патологий показал, что однонаправленная динамика изменений массы тимуса и массы тела наблюдалась только до показателя 4000 г массы тела. Для данной группы полиноминальная регрессия описывалась следующими уравнениями: y =1,837x2– 6,1775 x +3,8531 — для подгруппы с инфекционной патологией и y =6,3614 x 2–33,732 x +45,539 — для подгруппы с неинфекционной патологией, а линии графиков регрессии пересекались в двух точках.

При анализе графика ТИ в диапазоне верхнего квартили у погибших от инфекционной и неинфекционной патологий также была отмечена однонаправленная динамика изменений массы тимуса и массы тела. Для данной группы получены следующие уравнения регрессии: y=83,683x2–520,97x+816,83 — для подгруппы с неинфекционной патологией и y=20,118x2–104,04x+136,46 — для подгруппы с инфекционной патологией, а линии графиков регрессии так же пересекались в двух точках.

Поведение графиков регрессии в вышеописанных группах свидетельствовали о том, что на динамику изменения массы тимуса при увеличении массы тела в этих группах оказывали влияния какие-то внешние факторы.

Анализ графика ТИ в диапазоне от 25 до 75 процентиля у погибших от инфекционной и неинфекционной патологий показал, что линии графиков полиноминальной регрессии накладывались друг на друга практически во всем изучаемом диапазоне. Поведение графиков регрессии описывалось следующими уравнениями: y =13,937 x 2–75,662 x +104,47 — для подгруппы с неинфекционными заболеваниями и y =16,65 x 2–93,487 x +133,56 — для подгруппы с инфекционными заболеваниями (рис. 4). Полученные данные позволили сделать вывод о том, что данная тенденция исключает влияние других факторов, в частности характера заболевания, срока гестации у плодов и продолжительности жизни у новорожденных.

Именно поэтому данные о массе тимуса и тела плодов и новорожденных из этой группы легли в основу составления таблицы их морфометрических показателей (табл. 2).

Обсуждение. Несомненно, что знание показателей нормальной массы тимуса в повседневной педиатрической практике являются крайне необходимым. Тимус является ключевым органом иммунной системы, ответственным на протяжении всей жизни за процессы толерантности, иммунной реактивности, продукцию иммунокомпетентных Т-клеток. Кроме того, представления о роли тимуса в настоящее время расширились, и сегодня он рассматривается как орган интеграции иммунной и эндокринной систем [4].

Патологоанатом, играя большую роль в вопросах установления танатогенеза и постановке окончательного диагноза в случаях летального исхода, должен иметь в своем арсенале достоверные показатели массы тимуса, так как морфофункциональное состояние данного органа значительно влияет на развитие любого заболевания и его исход, особенно в детском возрасте.

В таблицах А. И. Абрикосова (1948) [1], на которые ссылаются в более поздних изданиях и другие авторы [2, 5], приводятся данные о массе тимуса в различные возрастные периоды. Несомненно, что приведенные сведения имеют большое практическое значение в деятельности патологоанатомов, имеющих дело со вскрытиями трупов взрослых. Однако накопленный опыт позволил установить, что в младенческом возрасте наибольшая корреляция наблюдается между показателями массы тимуса и массой тела ребенка.

Приведенная нами таблица данных массы тимуса у плодов и новорожденных массой от 300 г до 5500 г позволила подтвердить зависимость массы тимуса в этом возрастном периоде от массы плода или новорожденного. Схожие тенденции были ранее описаны в работах других авторов [6, 7]. Так, Л. В. Кулида отмечает наличие сильной прямой корреляции между массами тимуса и тела у доношенных детей и прямой связи умеренной силы у детей с экстремально низкой массой тела [6].

В литературе имеются данные о том, что при наличии инфекционных заболеваний при «гармоничном» развитии тимуса его масса превышает массу тимуса при неинфекционных заболеваниях. Эти изменения объясняют формированием «транзиторной тимомегалии» [8, 9].

В нашем исследовании подобная тенденция наблюдалась только у детей с массой тела более 4000 г в группе исследования показателей ТИ в диапазоне выше 75 процентиля.

Установленная нами в данном исследовании прямая сильная корреляция связи массы тимуса и тела плода или новорожденного согласуются с результатами работ других авторов [7, 10]. В настоящий момент все бóльшую популярность набирает тенденция определения нормы не по возрасту/сроку гестации, а по отношению к массе тела. Так, ряд авторов отмечают, что корреляции масс органов проявляют себя сильнее по отношению к массе тела, чем к возрасту [11–13].

В клинической практике массу тимуса вычисляют путем расчета по различным методикам [14–17]. Педиатры и врачи УЗ-диагностики ориентируются на значение ТИ, который рассчитывается как отношение массы тимуса к массе тела ребенка, выраженное в процентах. Эти значения не совсем корректно использовать для сопоставления с данными, полученными при патологоанатомическом исследовании, так как в литературе имеются указания на то, что фактическая масса тимуса превышает рассчитанную при УЗ-исследовании в 1,6 раза [18].

Следует отметить, что в доступной нам литературе встречаются только единичные работы о морфологии тимусов маловесных и недоношенных детей с экстремально низкой массой тела [19, 20]. В предложенных работах авторы отмечают снижение тими-ко-весового коэффициента (ТИ), однако конкретные показатели массы тимуса не приводятся. Данное обстоятельство определяет ценность предложенной нами таблицы масс тимуса для детских патологоанатомов.

Заключение. В результате проведенного исследования выявлена прямая сильная корреляция масс тела и тимуса. На основании анализа данных предложена таблица распределения масс тимуса в зависимости от массы тела, которая имеет большое значение в практической деятельности врача-патологоанатома.

Информированное согласие на публикацию. Автор получил письменное согласие законных представителей пациентов на анализ и публикацию медицинских данных.