Морфометрические показатели паренхимы молочной железы у овец небеременных, после родов и при мастите

Автор: Андрей Николаевич Квочко, Валентин Сергеевич Скрипкин, Ангелина Николаевна Шулунова

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 8, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований – изучение морфометрических показателей эпителиального компонента молочной железы у овец небеременных, после родов и при мастите. Исследования проведены в условиях Ставропольского края. Объектом исследований служили клинически здоровые овцы (ярочки) ставропольской породы различного функционального состояния – небеременные, после родов и с признаками мастита. Установлено, что площадь протоков в молочной железе у овец ставропольской породы изменяется в зависимости от их функционального состояния. Минимальное значение этого показателя наблюдали у небеременных животных (293,00 мкм2), осле родов площадь молочных протоков увеличивается в 5,45 раза и достигает 1597,00 мкм2. ри мастите среднее значение площади молочного протока достоверно выше в 1,93 раза (3081,00±651,00 мкм2) по сравнению с данными животных после родов. Площадь альвеол молочной железы у овец после родов составляет 966,60 мкм2, а у больных маститом отмечается увеличение (1954,00±225,10 мкм2) ее параметров в 2,1 раза. У овец выявлена изменчивость параметров площади эпителиоцитов и площади ядер эпителиоцитов молочной железы в зависимости от функционального состояния их организма. Среднее значение площади эпителиоцита у лактирующих овец и у особей с повреждениями молочной железы достоверно выше, чем у небеременных животных У небеременных овец средние значения площади ядра эпителиоцита достоверно больше на 28,69 %, чем у животных после родов. Средние значения ядерно-цитоплазматического отношения в эпителиоцитах нелактирующей молочной железы у овец по сравнению с функционирующей здоровой и функционирующей с повреждениями различаются достоверно. Значение этого параметра у овец после родов меньше на 19,15 %, а у особей, больных маститом, на 12,96 % больше, чем у небеременных животных. У овец средние значения площади галактоцитов и их ядер при мастите меньше, чем после родов. Ядерно-цитоплазматическое отношение в этих клетках при мастите достоверно повышается.

Овца, молочная железа, беременность, послеродовой период, мастит, эпителиоцит, ядерно-цитоплазмотическое отношение.

Короткий адрес: https://sciup.org/140254594

IDR: 140254594 | УДК: 619:618.19-002:636.32/.38+636.42/.48:611 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-8-107-112

Текст научной статьи Морфометрические показатели паренхимы молочной железы у овец небеременных, после родов и при мастите

Andrei N. Kvochko

Stavropol State Agrarian University, head of the Department of Physiology, Surgery and Obstetrics, doctor of biological sciences, professor, Stavropol, Russia

Valentin S. Skripkin

Stavropol State Agrarian University, professor at the Department of Physiology, Surgery and Obstetrics, candidate of veterinary sciences, associate professor, Stavropol, Russia

Angelina N. Shulunova

Stavropol State Agrarian University, associate professor at the Department of Physiology, Surgery and

Obstetrics, candidate of biological sciences, Stavropol, Russia

BREAST PARENCHYMA MORPHOMETRIC INDICATORSIN NON-PREGNANT AFTER BIRTH GIVING AND WITH MASTITIS SHEEP

The aim of research is to study the morphometric parameters of the epithelial component of the mammary gland in non-pregnant sheep, after birth giving and with mastitis. The studies were carried out in the Stavropol Region. The object of research was clinically healthy sheep (yarochka) of the Stavropol breed of various functional states - non-pregnant, after birth giving and with signs of mastitis. It was found that the area of ducts in the mammary gland in sheep of the Stavropol breed changes depending on their functional state. The minimum value of this indicator was observed in non-pregnant animals (293.00 μm2). After birth giving, the area of the milk ducts increases 5.45 times and reaches 1597.00 μm2. In mastitis, the average value of the area of the milk duct is significantly higher by 1.93 times (3081.00 ± 651.00 μm2) in comparison with the data of animals after birth giving. The area of the alveoli of the mammary gland in sheep after birth giving is 966.60 μm2, and in patients with mastitis, an increase (1954.00 ± 225.10 μm2) of its parameters is noted by 2.1 times. In sheep, variability of the parameters of the area of epithelial cells and the area of nuclei of epithelial cells of the mammary gland was revealed, depending on the functional state of their body. The average value of the epithelial cell area in lactating sheep and in individuals with breast lesions is significantly higher than in non-pregnant animals. In non-pregnant sheep, the average values of the area of the epithelial nucleus are significantly higher by 28.69 % than in animals after birth giving. The average values of the nuclear-cytoplasmic ratio in the epithelial cells of the non-lactating mammary gland in sheep differ significantly in comparison with the functioning healthy and functioning with lesions. The value of this parameter in sheep after birth giving is 19.15 % less, and in individuals with mastitis, it is 12.96 % higher than in non-pregnant animals. In sheep, the average values of the area of galactocytes and their nuclei during mastitis are less than after birth giving. The nuclear-cytoplasmic ratio in these cells significantly increases with mastitis.

Введение. Овцеводство является важной и перспективной отраслью современного животноводства, обеспечивает население продуктами питания и сырьем для производства одежды и предметов обихода. Однако заболевания репродуктивной системы и молочной железы способны негативно влиять на продуктивность животных, что выражается в снижении экономической эффективности [1]. Актуальной проблемой для отечественных овцеводческих хозяйств, наряду с незаразными патологиями выделительной системы, инфекционными и паразитарными заболеваниями, являются маститы, которые, по данным разных авторов, поражают 2–16 % маточного поголовья [2]. Сохранность и жизнеспособность новорожденных животных, в особенности из многоплодного помета, во многом зависят от нормального функционирования молочной железы матери [3].

Определение морфологических и морфометрических параметров в норме и при патологии лежит в основе постановки диагноза и дальнейшего составления планов лечебно-профилактических мероприятий. Исследования, посвященные морфофункциональным особенностям молочной железы животных, в большинстве своем не отражают изменения в онтогенезе [4–7].

Недостаточно изучены параметры эпителиоцитов, галактоцитов, ядерно-цитоплазматичес-ких закономерностей клеток молочной железы овец при различных физиологических состояниях, а также с учетом возраста животного [8]. Полученные в ходе исследования данные расширят сведения о морфофункциональном состоянии молочной железы самок сельскохозяйственных животных в дородовый период, период беременности, лактации и при мастите. Это позволит изыскать новые подходы в диагностике, лечении и профилактике патологий молочной железы у овец.

Поэтому проведение исследований по изучению морфометрических показателей эпителиального компонента молочной железы овец небеременных, после родов и при мастите является актуальным в теоретическом и практическом аспекте для отраслей продуктивного животноводства.

Цель исследования. Изучение морфометрических показателей эпителиального компонента (паренхимы) молочной железы у овец небеременных, после родов и при мастите.

Материал и методы исследования. Исследования проведены c 2016 по 2021 г. в условиях кафедры физиологии, хирургии и акушерства, лаборатории кафедры паразитологии, ветсан-экспертизы, анатомии и патанатомии им. С.Н. Никольского ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», в овцеводческом хозяйстве СПК колхоз-племзавод «Путь Ленина» Туркменского района Ставропольского края.

Объектом исследований служили клинически здоровые овцы ставропольской породы различного функционального состояния – небеременные, после родов и с признаками мастита. Все особи были женского пола. Рацион кормления соответствовал по питательности нормам ВИЖ– ВНИИОК.

Для изучения морфометрических показателей структур молочной железы овец в постнатальном онтогенезе был проведен научнодиагностический убой девяти ярочек (по три животных из каждой группы). Научно-диагностический убой с целью отбора материала для гистологических исследований проводили в условиях боенских пунктов вышеуказанных хозяйств, при этом соблюдали Директиву

2010/63/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях.

Кусочки молочных желез овец фиксировали в 10%-м забуференном формалине, проводили через спирты, ксилол и заливали в гистологическую среду «Гистомикс» («БиоВитрум», Россия) с использованием гистологического процессора замкнутого типа Tissue-Tek VIP™ 5 Jr. (Sakura, Япония). Из кусочков тканей молочных желез приготавливали гистосрезы толщиной 5–7 мкм.

Срезы молочных желез овец для обзорных целей окрашивали гематоксилином и эозином согласно методическим рекомендациям [9] (2006).

С каждого гистологического препарата выполняли цифровые снимки при увеличении ×40, ×100, ×200, ×400, ×1000 с помощью светового микроскопа OLYMPUS-BX 43 (Япония) и фотоаппарата OLYMPUS С 300 (Япония). На снимках молочных желез исследовали площадь различных протоков и альвеол, площадь эпителиоцитов, галактоцитов и их ядер, рассчитывали ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО) для этих клеток.

Материалы исследования анализировали, а числовые показатели параметров молочных желез у овец обрабатывали методом однофакторного дисперсионного анализа, с использованием критерия Ньюмена-Кейлса в программе Primer of Biostatics 4-03 для Windows. Достоверными считали различия при р ≤ 0,05.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований и анализа морфометрических показателей структур молочной железы овец установлено, что их параметры зависят и изменяются от функционального состояния организма животных (небеременные, после родов и при травматическом мастите).

При анализе полученных данных статистической обработки, представленных в таблице, установлено, что площадь молочного протока молочной железы у овец изменяется в зависимости от ее функционального состояния. Так, минимальное значение этого показателя было у небеременных животных – 293,00 мкм2. После родов площадь молочных протоков увеличивается в 5,45 раза и достигает 1597,00 мкм2. При мастите среднее значение площади молочного протока достоверно выше в 1,93 раза

(3081,00±651,00 мкм2, р < 0,05) по сравнению со средним значением этого параметра здоровых животных.

При проведении анализа полученных результатов отмечено достоверное (р≤0,05) уве- личение средних значений площади молочного протока молочной железы овец, больных маститом, по сравнению с данными небеременных животных.

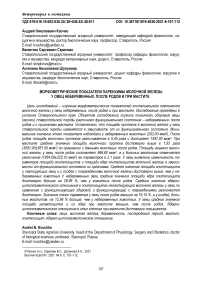

Морфометрические показатели структур молочной железы овец при мастите (M±m)

|

Показатель |

Состояние организма |

||

|

Небеременные (n=10) |

После родов (n=10) |

Мастит (n=10) |

|

|

Площадь эпителиоцита, мкм2 |

23,27±0,81 |

34,29±1,30* # |

34,49±2,20 # |

|

Площадь ядра эпителиоцита, мкм2 |

19,52±0,56 |

13,92±0,57* # |

16,46±1,71 |

|

ЯЦО эпителиоцита, ед. |

0,47±0,01 |

0,38±0,010 # |

0,54±0,006* # |

|

Площадь галактоцита, мкм2 |

— |

39,80±1,46* |

19,36±0,70* |

|

Площадь ядра галактоцита, мкм2 |

— |

14,90±0,54* |

8,33±0,38* |

|

ЯЦО галактоцита, ед |

— |

0,41±0,008 |

0,45±0,011* |

- статистическая значимость различий (при р < 0,05) с более ранним сроком; #- статистическая значимость различий (при р ≤ 0,05) с небеременными.

Изучая площади эпителиоцита молочной железы овец, отметили, что у небеременных животных значение показателя достоверно ниже (р ≤ 0,05), чем таковой у лактирующих овец. При возникновении мастита у овец площадь эпителиоцита протока молочной железы практически не изменяется, достигает 34,49 мкм2.

Сравнение значений этого параметра позволило выявить, что среднее значение площади эпителиоцита молочного протока у лактирую-щих овец и у овец с повреждениями молочной железы достоверно выше, чем у небеременных животных (р < 0,05).

При изучении цифровых значений средней площади ядра эпителиоцита молочного протока молочной железы овец отметили, что значение этого показателя у овец после родов достоверно меньше на 28,69 % (р ≤ 0,05), чем у небеременных животных, и на 15,43 % (р ≤ 0,05) меньше, чем у овцематок, больных катаральным маститом.

При исследовании значений лактирующей и нелактирующей молочной железы овец установлено, что у небеременных животных средние значения площади ядра эпителиоцита достоверно (р ≤ 0,05) больше на 28,69 %, чем у животных после родов. При сравнении значений этого параметра небеременных овец и овец, больных маститом, достоверных отличий не выявлено.

Изучая ядерно-цитоплазматическое отношение эпителиоцитов протоков молочной железы овец, установили, что с началом функционирования молочной железы среднее значение этого показателя уменьшается (р ≤ 0,05) на 19,15 %, а при возникновении мастита достоверно увеличивается на 29,63 % (р ≤ 0,05) по сравнению с данными животных после родов.

Уставлено, что средние значения ЯЦО нелак-тирующей молочной железы по сравнению с функционирующей здоровой и функционирующей с повреждениями достоверно различаются (р ≤ 0,05). Так, значение этого параметра у овец после родов меньше на 19,15 % (р ≤ 0,05), а у особей, больных маститом, на 12,96 % (р < 0,05) больше, чем у небеременных животных.

Изучение площади альвеол молочной железы овец позволило установить, что у животных после родов значение параметра в среднем составляет 966,60 мкм2. В молочной железе овец, больных катаральным маститом, отмечается достоверное увеличение (1954,00±225,10 мкм2, р < 0,05) площади альвеолы в 2,1 раза.

Анализируя среднее значение площади га-лактоцита, отметили, что у овец после родов площадь галактоцита в среднем достигает

39,80 мкм2. При воспалении молочной железы у овцематок отмечается достоверное уменьшение (р≤0,05) значения параметра в 2,1 раза

При исследовании площади ядра галактацита молочной железы здоровых овец и молочной железы животных, больных маститом, выявлено, что у овцематок с патологией молочной железы площадь ядер достоверно меньше (р ≤ 0,05) на 44,10 %, чем у здоровых лактирующих животных.

При изучении ядерно-цитоплазматического отношения галактацитов лактрующих овцематок определили, что у овец, больных катаральным маститом, среднее значение этого параметра достоверно больше, чем у здоровых животных после родов, на 9,76 % (р ≤ 0,05).

Выводы. В результате исследований установлено, что площадь протоков в молочной железе у овец ставропольской породы изменяется в зависимости от их функционального состояния. Минимальное значение этого показателя было у небеременных животных (293,00 мкм2), После родов площадь молочных протоков увеличивается в 5,45 раза и достигает 1 597,00 мкм2. При мастите среднее значения площади молочного протока достоверно выше в 1,93 раза (3081,00±651,00 мкм2, р≤0,05) по сравнению с данными животных после родов. Площадь альвеол молочной железы у овец после родов составляет 966,60 мкм2, а у больных маститом отмечается увеличение (1 954,00±225,10 мкм2, р ≤ 0,05) ее параметров в 2,1 раза. У овец выявлена изменчивость параметров площади эпителиоцитов и площади ядер эпителиоцитов молочной железы в зависимости от функционального состояния их организма. Среднее значение площади эпителиоцита у лактирующих овец и у особей с повреждениями молочной железы достоверно выше, чем у небеременных животных У небеременных овец средние значения площади ядра эпителиоцита достоверно (р ≤ 0,05) больше на 28,69 %, чем у животных после родов. Средние значения ядерно-цитоплазматического отношения в эпителиоцитах нелактирующей молочной железы у овец, по сравнению с функционирующей здоровой и функционирующей с повреждениями, различаются достоверно (р ≤ 0,05). Значение этого параметра у овец после родов меньше на 19,15 % (р ≤ 0,05), а у особей, больных маститом, на 12,96 % (р ≤ 0,05) больше, чем у небеременных животных. У овец средние значения площади галактоцитов и их ядер при мастите меньше, чем после родов. У овец ядерно-цитоплазматическое отношение в этих клетках при мастите достоверно повышается. Эти сведения могут быть использованы в качестве константных для специалистов овцеводческих хозяйств Северного Кавказа при выращивании овец ставропольской породы.

Список литературы Морфометрические показатели паренхимы молочной железы у овец небеременных, после родов и при мастите

- Федоров В.В. Морфофункциональные из-менения в молочной железе овец при мас-титах и под действием лактобифадола: ав-тореф. дис. ... канд. ветеринар. наук: 16.00.02 – патология, онкология и морфо-логия животных. Оренбург, 2008. 22 с.

- Алиев А.Ю., Булатханов Б.Б., Магомедов М.З. и др. Патоморфологические измене-ния в молочной железе при мастите у овец // Ученые записки Казанской государ-ственной академии ветеринарной медици-ны им. Н.Э. Баумана. 2015. Т. 221, № 1. С. 14–18.

- Горбунова Н. . Развитие молочной железы овец романовской породы в постнатальном онтогенезе: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 16.00.02 – патология, онкология и морфология животных. Саранск, 2006. 20 с.

- Schmidt G.N. Biology of lactation. San Fran-cisco. 2001. 317 p.

- Tucker N.A. Phisiological control of mammary grouth, lactogene-sis and lactation // J. Dairy Sci. 2003. V. 64. N. 6. P. 1403–1421.

- Turner C.W. The comparative anatomy of the mammary gland // Missouri January. Colum-bia. 2005. 412 p.

- Parmar M.L., Sinha R.D., Prasad G., Prasad J. Histochemical studies on lactating and non-lactating mammary glands of goat. Indian J. anim. Sc. 2006. T. 56, № 3. P. 344–345.

- Baldi A., Cheli F., Pinotti L., Pecorini C. Nutri-tion in mammary gland health and lactation: Advances over eight biology of lactation in farm animals meetings // Anim. Sci. 2008. V. 86 (Suppl. 1). P. 3–9.

- Семченко В.В., Барашкова С.А., Нозд-рин В.И. и др. Гистологическая техника. Омск, 2006. С. 65.