Морфометрическое исследование гиппокампа правого полушария крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии

Автор: Смирнов А.В., Шмидт М.В., Медников Д.С., Экова М.Р., Тюренков И.Н., Бакулин Д.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 4 (52), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты качественного и количественного исследования пирамидного слоя гиппокампа правого полушария крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии. Выявлено снижение удельной площади перикарионов в зонах СА1, СА2 и СА3, увеличение удельного количества поврежденных нейронов во всех зонах, а также снижение средней площади перикарионов нейронов в зонах СА1 и СА3, что свидетельствует о развитии процессов обратимого и необратимого повреждения при моделировании гипертензивной энцефалопатии.

Гиппокамп, крыса, гипертензивная энцефалопатия

Короткий адрес: https://sciup.org/142149203

IDR: 142149203 | УДК: 616-005.4

Текст научной статьи Морфометрическое исследование гиппокампа правого полушария крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии

Гиппокамп – парное образование головного мозга с многообразными функциями, основными из которых считаются регуляция поведенческого статуса, анализ предшествующей и наличной информации, мотивационная и эмоциогенная функция, принятие участия в механизмах обоняния и анализе сложных раздражений [3]. Помимо этого, гиппокамп участвует как в формировании кратковременной, так и в механизмах перевода кратковременной памяти в долгосрочную [2]. Непосредственное участие гиппокампа в обеспечении когнитивной функции определяет чрезвычайную важ- ность изучения этого отдела головного мозга при различных заболеваниях. В литературных источниках накоплено большое количество данных, описывающих морфологические изменения гиппокампа при различных заболеваниях головного мозга. Вместе с тем данные по описанию межполушарной асимметрии и морфометрической характеристике гиппокампа правого полушария не являются достаточными [5, 6].

Гипертензивная энцефалопатия относится к числу цереброваскулярных болезней и является одной из наиболее распространен- ных причин когнитивных нарушений, что делает ее актуальной проблемой экспериментальной и клинической медицины. В связи с этим особенно актуальным оказывается изучение гиппокампа как парного органа, отвечающего за формирование и регуляцию когнитивных функций, поскольку в литературе имеются данные о неравномерном распределении признаков повреждения гиппокампа правого и левого полушарий при моделировании ишемии головного мозга и гипоксическом повреждении нейронов. Так, известно, что преобладание повреждения в правополушарном гиппокампе приводит к резкому изменению поведения, повышению агрессии, повышению артериального давления, а также к увеличению смертности до 50 % по сравнению с преобладающим левосторонним повреждением гиппокампа [1, 4]. Таким образом, исследование гиппокампа правого полушария при экспериментальном моделировании гипертензивной энцефалопатии является важной задачей, позволяющей более полно осветить механизмы повреждения, а также механизмы компенсации и репаративные процессы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Сопоставление результатов качественного и количественного исследования пирамидного слоя гиппокампа правого полушария крыс с моделируемой гипертензивной энцефалопатией.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проведено на половозрелых крысах линии Wistar (питомник «Рапполо-во»). Содержание животных соответствовало правилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики».

При проведении экспериментов учитывались требования комиссии по проблеме этики отношения к животным Российского национального комитета по биоэтике при Российской академии наук и этические нормы, признанные мировым сообществом и изложенные в «Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных». Гипертензивная энцефалопатия моделировалось на бодрствующих 12-месячных крысах со среднеактивным типом поведения, которых помещали в плексигласовые пеналы, размещённые по краям горизонтальной штанги центрифуги в строго каудально-краниальном направлении и подвергали гравитационной перегрузке величиной 9 G в течение 5 минут дважды в день в течение 4 недель – 2 группа (n = 10). 1-ю группу составили контрольные крысы (n = 10). На 29-е сутки жи- вотных выводили из эксперимента, декапити-ровали и забирали образцы головного мозга. Головной мозг фиксировали в 10 % нейтральном формалине, с дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов и изготовлением парафиновых блоков.

Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, тионином по методу Ниссля. Микрофотосъемку гистологических препаратов проводили на микроскопе «Micros» (Austria) цифровой фотокамерой «Olympus» (Japan). Исследовали основные морфометрические параметры пирамидного слоя гиппокампа правого полушария: средние площади перикарионов нейронов, средние площади ядер нейронов, удельную площадь (УП) перикарионов нейронов, а также удельное количество (УК) гиперхромных нейронов [7].

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов программ MS Office Excell 2007 (Microsoft Inc., США), Statistica 6,0 (StatSoft, USA).

Обобщенные данные представляли в виде медианы (Me) с указанием интерквартильного интервала [Q1; Q3], где Q1 – 25 процентиль, Q3 – 75 процентиль. Различия между группами оценивали по критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney, U-test) и считали статистически значимыми при p < 0,05 [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

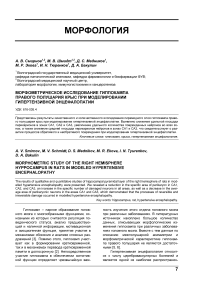

При гистологическом исследовании в зоне СА1 пирамидного слоя гиппокампа правого полушария животных 2-й группы (подвергнутые гравитационному воздействию) был обнаружен выраженный перицелюлярный (преимущественно вокруг глиальных клеток) и периваскулярный отек (рис. 1). Перикарионы нейронов характеризовались гиперхроматозом и сморщиванием ядер, отдельные нейроны приобретали веретеновидную или близкую к веретеновидной форму. В микроциркуляторном русле наблюдались эритроцитарные стазы и полнокровие, а также плазматический отек сосудистой стенки. Было выявлено менее плотное прилегание нейронов пирамидного слоя друг к другу, чем в контрольной группе. УК гиперх-ромных нейронов в зоне СА1 пирамидного слоя гиппокампа правого полушария составило 73,7 [61,3; 88] %, что на 65,5 % больше, чем в группе контрольных животных (p < 0,001).

При морфометрическом анализе средней площади перикарионов нейронов выявлено снижение данного показателя в зоне СА1 гиппокампа правого полушария во 2-й группе на 16,2 % (р > 0,05), а также отмечена тенденция к снижению средней площади ядер нейронов в пирамидном слое по сравнению с контролем. УП нейронов пирамидного слоя зоны СА1 во 2-й группе снизилась на 12,8 % по сравнению с контрольной группой (p < 0,001).

При гистологическом исследовании поля СА2 гиппокампа правого полушария животных 2-й группы отмечались схожие с зоной СА1 изменения, проявляющиеся, прежде всего, в виде расширения периваскулярных и перицеллюлярных пространств за счет отека. Резко возрастало число поврежденных нейронов с пикнотической деформацией ядра, сморщиванием перикарионов нейронов, а также с ги-перхроматозом. Показатель УК гиперхромных нейронов составил для зоны СА2 данной группы 83,8 [75,5; 90] % клеток, что на 77 % больше, чем в группе контроля (p < 0,001). Достоверных отличий средней площади перикариона и ядра нейрона обнаружено не было, однако отмечалась тенденция к их снижению в группе животных с моделируемой гипертензивной энцефалопатией. Показатель УП пери- карионов пирамидного слоя зоны СА2 гиппокампа правого полушария снизился на 6,3 % по сравнению с 1-й группой (p < 0,001), составив 28,2 [24; 30,7] %.

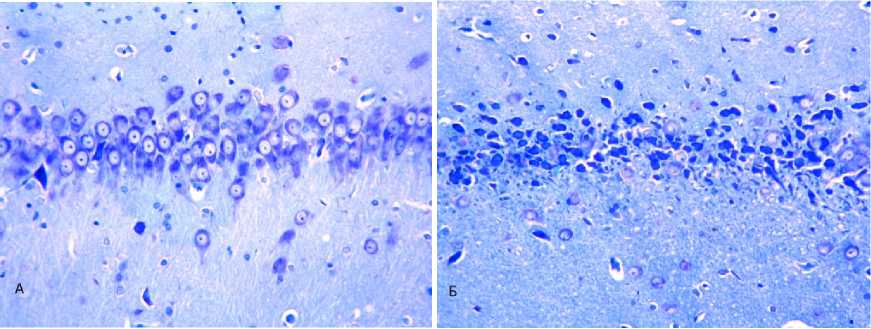

При морфометрической оценке зоны СА3 пирамидного слоя гиппокампа правого полушария крыс 2-й группы выявлено увеличение УК гиперхромных нейронов на 82,4 % по сравнению с контролем (p < 0,001).

Также достоверно снижалось значение средней площади перикарионов нейронов пирамидного слоя на 17,1 % (p < 0,01), средняя площадь ядер нейронов при этом достоверно не изменялась. УП перикарионов нейронов составило в зоне СА3 экспериментальной группы 27,9 [24,9; 32,2] %, снизившись, таким образом, на 5,9 % по сравнению с 1-й группой (p < 0,05).

При гистологическом исследовании зоны СА3 гиппокампа правого полушария крыс 2-й группы обнаружены наиболее яркие изменения по сравнению с другими зонами (рис. 2).

Рис. 1. Гистологическое строение зоны СА1 правого гиппокампа животных контрольной группы (А), гистологическое строение зоны СА1 правого гиппокампа животных с моделируемой гипертензивной энцефалопатией. Гиперхромия и сморщивание перикарионов нейронов (Б)

Рис. 2. Гистологическое строение зоны СА3 правого гиппокампа животных контрольной группы (А), гистологическое строение зоны СА3 правого гиппокампа животных с моделируемой гипертензивной энцефалопатией. Гиперхромия и сморщивание перикарионов нейронов (Б)

Изменения морфометрических параметров пирамидного слоя гиппокампа правого полушария крыс с моделируемой гипертензивной энцефалопатией

|

Параметр |

1-я группа (контроль) |

2-я группа (гипертензивная энцефалопатия) |

|

СА1 |

||

|

Удельное количество гиперхромных нейронов, % |

8,2 [6,8; 9,7] |

73,7 [61,3; 88]*** |

|

Средняя площадь перикариона нейрона, мкм2 |

97,5 [91; 103,7] |

81,7 [77,7; 90,7]* |

|

Средняя площадь ядра нейрона, мкм2 |

76,3 [66,5; 83] |

59,9[56,6; 74,1] |

|

Удельная площадь перикарионов, % |

33,3 [31,3; 41] |

25,1 [20,3; 26,6]*** |

|

СА2 |

||

|

Удельное количество гиперхромных нейронов, % |

6,8 [4,5; 8,9] |

83,8 [75,5; 90]*** |

|

Средняя площадь перикариона нейрона, мкм2 |

89,6 [82,4; 94,4] |

79,5 [73,7; 91] |

|

Средняя площадь ядра нейрона, мкм2 |

72,3 [55,6; 77,7] |

60 [56,6; 67,3] |

|

Удельная площадь перикарионов, % |

34,5 [31; 37,7] |

28,2 [24; 30,7]*** |

|

СА3 |

||

|

Удельное количество гиперхромных нейронов, % |

6,3 [4,6; 9] |

86,7 [73; 92]*** |

|

Средняя площадь перикариона нейрона, мкм2 |

120,2 [110,3; 142,3] |

99,7 [91,1; 112]** |

|

Средняя площадь ядра нейрона, мкм2 |

89,4 [77,6; 108,8] |

65,5 [61; 88,7] |

|

Удельная площадь перикарионов, % |

33,8 [30,1; 37,5] |

27,9 [24,9; 32,2]* |

|

СА4 |

||

|

Удельное количество гиперхромных нейронов, % |

4,6 [3,3; 8,1] |

76,5 [66,6; 91]*** |

|

Средняя площадь перикариона нейрона, мкм2 |

111,9 [100,5; 122,6] |

99,9 [93,7; 116,6] |

|

Средняя площадь ядра нейрона, мкм2 |

88,9 [81,3; 94] |

64,1 [58; 75,3]** |

|

Удельная площадь перикарионов, % |

28,6 [22,4; 30,7] |

25,3 [22,3; 29] |

Примечание: * – р < 0,05 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна-Уитни); ** – р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; *** – p < 0,001 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой.

При морфометрической оценке зоны СА4 пирамидного слоя гиппокампа правого полушария крыс 2-й группы выявлено увеличение УК гиперхромных нейронов на 71,9 % по сравнению с контролем (p < 0,001). Показатель УК гиперхромных нейронов в данной зоне составил 76,5 [66,6; 91] %. Достоверного изменения средней площади перикариона нейрона в зоне СА4 выявлено не было, но при этом достоверно снизилась средняя площадь ядер перикарионов нейронов пирамидного слоя на 27,9 % по сравнению с контрольной группой (p < 0,01). Показатель УП перикарионов нейронов пирамидного слоя в зоне СА4 животных с моделируемой гипертензивной энцефалопатией составил 25,3 [22,3; 29] % и достоверно от контроля не отличался.

Морфологически при гипертензивной энцефалопатии обнаруживаются признаки периваскулярного и перицеллюлярного отека, полнокровия, стазы эритроцитов в просветах сосудов микроциркуляторного русла, плазматическое пропитывание стенок сосудов [8, 9] (см. табл.). Обнаруженные в нашем исследовании структурные изменения в пирамидном слое гиппокампа правого полушария крыс, согласующиеся с данными литературных источников, описывающими изменения в этих отделах головного мозга при гипертензивной энцефалопатии, позволяют заключить, что гравитационное воздействие в течение четырех недель является адекватной моделью гипертензивной энцефалопатии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при моделировании гипертензивной энцефалопатии путем четырехнедельного гравитационного воздействия выраженное увеличение числа поврежденных клеток отмечается во всех зонах и сопровождается значительным снижением удельной площади перикарионов нейронов в зонах СА1, СА2 и СА3 на фоне признаков нарушений кровообращения в сосудах микроциркуляторного русла, что свидетельствует о развитии глубоких дегенеративных изменений в гиппокампе, наличии признаков обратимого и необратимого повреждения, способствующих развитию психоневрологических нарушений.

Список литературы Морфометрическое исследование гиппокампа правого полушария крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии

- Артюхина Н. И., Саркисова К. Ю. Межполушарная асимметрия повреждений гиппокампа после двусторонней перевязки общих сонных артерий//Рос. физиол. журнал. -2004. -Т. 90, № 2. -С. 146-156.

- Виноградова О. С. Гиппокамп и память. -М.: Наука, 1975. -333 с.

- Влияние комбинированного стресса на морфологические изменения и экспрессию NO-синтаз в вентральном отделе гиппокампа крыс/А. В. Смирнов, И. Н. Тюренков, М. В. Шмидт и др.//Бюл. экспер. биол.-2015. -T. 160, № 7. -С. 110-114.

- Клинические эффекты латерализованного стволово-гиппокампального и стволово-орбитофронтального повреждений мозга крыс/М. Р. Новикова, Е. В. Шарова, М. А. Куликов и др.//Актуальн. вопр. функц. межполушарн. асимметр.: мат. 2-й Всерос. научн. конф. -М., 2003. -С. 205-209.

- Купцов П. А., Плескачева М. Г., Анохин К. В. Неравномерная рострокаудальная активация гиппокампа после исследований мышами нового пространства//Журн. высш. нерв. деят. -2012. -№ 62 (1) -С. 43-55.

- Морфологические изменения в гиппокампе, вызванные воздействием центробежного ускорения при каудально-краниальном векторе/А. В. Смирнов, М. В. Шмидт, Д. С. Медников и др.//Волгоградский научно-медицинский журнал. -2014. -№ 1. -С. 16-18.

- Особенности структурных изменений головного мозга при моделировании алиментарного дефицита магния/А. В. Смирнов, О. Ю. Евсюков, Г. Л. Снигури и др.//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№ 4.

- Hypertension-mediated enhancement of JNK activation in association with endoplasmic reticulum stress in rat model hippocampus with cerebral ischemia-reperfusion/Y. N. Zhao, J. M. Li, C. X. Chen, et al.//Genet Mol Res. -2015. -Vol. 14 (3). -P. 10980-10990.

- Increased expression of glial fibrillary acidic protein in the brain of spontaneously hypertensive rats/D. Tomassoni, R. Avola, M. A. Di Tullio, et al.//Clinical and experimental hypertension. -2004. -Vol. 26 (4). -Р. 335-350.