Морфометрическое исследование пирамидного слоя гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий

Автор: Медников Д.С., Смирнов А.В., Тюренков И.Н., Куркин Д.В., Волотова Е.В., Бакулин Д.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 2 (70), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты программного морфометрического анализа пирамидного слоя гиппокампа крыс с моделируемым стенозом общих сонных артерий. Наиболее выраженные изменения выявлены в СА1 пирамидного слоя гиппокампа, где достоверно увеличивалось количество нейронов с признаками повреждения как в гиппокампе правого, так и левого полушарий. Помимо этого, в СА1 пирамидного слоя гиппокампа левого полушария выявлено достоверное снижение удельной плотности перикарионов пирамидных нейронов.

Гиппокамп, крыса, стеноз общих сонных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/142229377

IDR: 142229377 | УДК: 616-005.4:611.813.14:616-092.9

Текст научной статьи Морфометрическое исследование пирамидного слоя гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий

Гиппокамп – парная структура головного мозга, входящая в состав лимбической системы и принимающая участие в пространственной ориентации, механизмах обучения и памяти, а также играющая важную роль в формировании эмоций и реакции на стресс [1, 2]. Кроме того, уникальная структурная пластичность гиппокампа связана с непрерывным на протяжении всей жизни нейрогенезом в зубчатой извилине. Подавление нейрогенеза в этой области служит причиной когнитивных дисфункций, таких как поведенческие и мнестические нарушения, расстройств эмоциональной сферы и снижения способности к обучению [1, 3]. Вместе с тем гиппокамп является одной из наиболее уязвимых структур головного мозга при различных повреждающих воздействиях, в том числе при церебральной ишемии [4, 5]. Несмотря на усилившийся в последние годы интерес к изучению гиппокампа, многие аспекты повреждения и компенсаторноприспособительных процессов, а также потенци- альная возможность фармакологической коррекции и влияния на нейропротекцию в этой области остаются во многом неизученными. Церебральный атеросклероз и хроническая ишемия головного мозга – самая распространенная причина дисциркуляторной энцефалопатии и доля хронических расстройств в группе цереброваскулярных болезней (ЦВБ) имеет отчетливую тенденцию к росту в связи с растущей заболеваемостью артериальной гипертензией в сочетании с атеросклерозом, сахарным диабетом, постарением населения и относительно успешной борьбой с острыми формами ЦВБ [5, 6].

Таким образом, ЦВБ остается актуальной не только медицинской, но и социальной проблемой.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Качественными и количественными методами описать особенности изменений в пирамидном слое гиппокампа крыс при эксперимен- тальном моделировании стеноза общих сонных артерий.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на 25 белых аутбредных крысах-самцах (ФГУП ПЛЖ «Рап-полово», Ленинградская область) в возрасте 7– 8 месяцев. Животные были разделены на две группы: 1-я – контрольные крысы (n = 10), 2-я – крысы с моделируемым нарушением кровообращения (n = 15). Содержание животных соответствовало правилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики». Стеноз общих сонных артерий моделировался путем частичного ограничения кровотока с помощью наложения лигатур. Наркотизированное животное (хлоралгидрат, интраперитонеально, 400 мг/кг) фиксировали, область шеи выбривали, обрабатывали 0,05%-м раствором хлоргексидина биглюконата. Далее выделяли сосудисто-нервный пучок, образованный общей сонной артерией и блуждающим нервом, который орошали 2%-м раствором лидокаина. После выделения сонной артерии под нее подводили три лигатуры, располагаемые на расстоянии 2–3 мм друг от друга. Параллельно артерии закрепляли иглу (29G 1/2) от шприца (SFM Hospital Products GmbH, Германия), к которой привязывалась сонная артерия и которая затем убиралась таким образом, чтобы лигатуры оставались на заданном расстоянии. В результате описанных выше манипуляций кровоток по сонным артериям ограничивался в головном мозге на 40–50 % от изначальных значений. Оценку уровня локального кровотока (ЛМК, у. е.) осуществляли до и после стенозирования сонной артерии в двух точках, в месте сразу после наложения лигатур и в проекции средней мозговой артерии. После операции рану послойно ушивали, обрабатывали 0,05%-м раствором хлоргексидина биглюконата и 5%-м раствором йода, животных переносили в домашние клетки. Через 20 дней после операции оценивалось психоневрологическое состояние, сохранность рефлексов, поведение и двигательная активность [5]. На 22-е сутки животных выводили из эксперимента с применением в качестве наркоза хлоралгидрата (400 мг/кг, интраперитонеально), декапитировали гильотинным методом («Гильотина для крыс» AE0702, производитель «Open Science»), получали образцы головного мозга. Образцы головного мозга животных фиксировали в 10%-м растворе формалина, приготовленном на 0,2 mМ фосфатном буфере с дальнейшей гистологической проводкой и изготов- лением серийных парафиновых срезов толщиной 5 мкм, которые окрашивали по стандартным методикам гематоксилином и эозином, ти-онином по Нисслю. Исследование микропрепаратов проводилось с помощью микроскопа «Axio Lab. A1» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany), фотодокументирование осуществляли камерой «AxioCam 105 color» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany). Исследовали основные морфометрические параметры пирамидного слоя гиппокампа правого полушария: ширину пирамидного слоя, средние площади перикарионов нейронов, средние площади ядер нейронов, удельную плотность (УП) перикарионов нейронов, а также удельное количество (УК) нейронов с признаками повреждения. К признакам повреждения относили гиперхро-мию ядра и цитоплазмы, веретеновидное сморщивание перикариона нейрона, деформацию перикариона нейрона в сочетании с гиперхроми-ей ядра и цитоплазмы, а также гипохромию клетки (клетки-тени) [7]. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов программ MS Office Excell 2007 (Microsoft Inc., США), Statistica 6,0 (StatSoft, USA). Обобщенные данные представляли в виде медианы (Me) с указанием интерквартильного интервала [Q1;Q3], где Q1 – 25 процентиль, Q3 – 75 процентиль. Различия между группами оценивали по критерию Манна – Уитни (Mann – Whitney, U-test) и считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

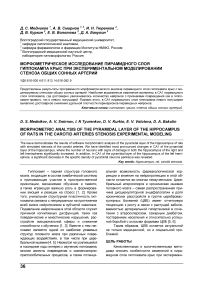

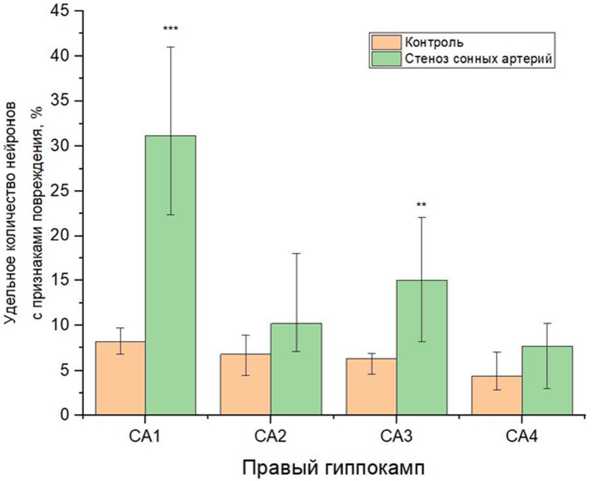

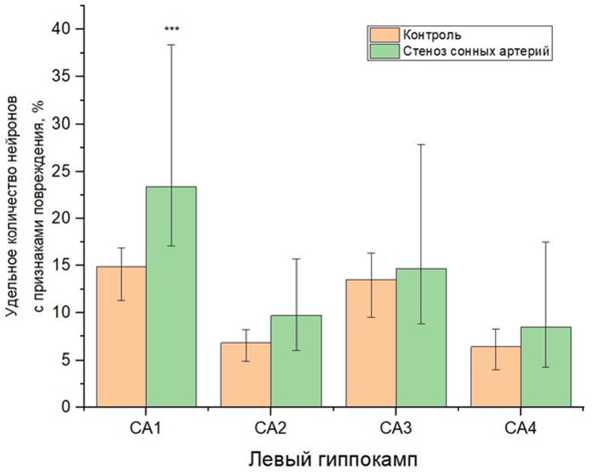

При патоморфологическом исследовании пирамидного слоя гиппокампа крыс из 2-й группы несколько более выраженные изменения выявлены в правом полушарии, где УК пирамидных нейронов с признаками повреждения достоверно увеличивалось в СА1 на 23 % (p < 0,001) и в СА3 на 8,7 % (p < 0,01) по сравнению с контрольной группой (рис. 1). В пирамидном слое гиппокампа левого полушария УК нейронов с признаками повреждения достоверно увеличился на 8,5 % (p < 0,001) (рис. 2). Таким образом, УК пирамидных нейронов с признаками повреждения составило в гиппокампе правого полушария крыс 2-й группы 31,2 [22,4; 41] % и 15 [8,2; 22,1] % в СА1 и СА3 соответственно, а в СА1 гиппокампа левого полушария УК поврежденных нейронов составило 23,4 [17,1; 38,4] %. Среди пирамидных нейронов с признаками повреждения доминировали тотально гиперхромные с веретеновидно сморщенными перикарионами (рис. 3). Кроме того, встречались единичные клетки-тени. Перицеллюлярный и периваскулярный отек при этом носил умеренный характер, встречались единичные диапедезы эритроцитов и эритроцитарные стазы в просвете сосудов микроциркуля-торного русла.

Признаки атрофических процессов были более выражены в левополушарном гиппокампе крыс с моделируемым стенозом сонных артерий, где достоверное снижение средней площади перикарионов пирамидных нейронов выявлено в СА1 и СА4 на 33,2 мкм2 (p < 0,001) и на 69,2 мкм2 (p < 0,001) соответственно по сравнению с контролем.

Помимо уменьшения средней площади перикарионов пирамидных нейронов, в СА4 гиппокампа левого полушария крыс 2-й группы обнаружено достоверное уменьшение средней площади ядер на 36,2 мкм2 (p < 0,01) по сравнению с контролем.

Рис. 1. Изменение удельного количества нейронов с признаками повреждения в пирамидном слое гиппокампа правого полушария крыс с моделируемым стенозом сонных артерий:

*** – р < 0,001, ** – р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна – Уитни)

Рис. 2. Изменение удельного количества нейронов с признаками повреждения в пирамидном слое гиппокампа левого полушария крыс с моделируемым стенозом сонных артерий:

*** – р < 0,001 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна – Уитни)

Рис. 3. Пирамидный слой СА1 гиппокампа левого полушария крысы из группы контроля (а) и крысы из группы моделируемого стеноза сонных артерий (б). Увеличение числа пирамидных нейронов с признаками повреждения (б). Окраска тионином по методу Ниссля. Ув. х400

Для СА2 пирамидного слоя гиппокампа как левого, так и правого полушарий головного мозга крыс из 2-й группы были характерны схожие с СА1 микроциркуляторные расстройства в виде умеренного периваскулярного и перицеллюлярного отека, полнокровия и единичных диа-педезов эритроцитов. Однако при морфометрическом исследовании достоверных отличий в значениях УК нейронов с признаками повреждения от контроля выявлено не было, как не было выявлено и достоверных отличий от контроля в значении удельной плотности (УП) перикарионов нейронов.

Необходимо отметить, что достоверное снижение УП перикарионов нейронов выявлено только в СА1 гиппокампа левого полушария животных 2-й группы, где этот показатель составил 36,1 [29,4; 40,4] % (табл. 1). Среди пирамидных нейронов, несущих признаки повреждения в СА2 гиппокампа как левого, так и правого полушарий головного мозга крыс с моделируемым стенозом сонных артерий, преобладали тотально гиперхромные в сочетании с веретеновидно деформированным перикарионом. Пирамидные нейроны без признаков повреждения характеризовались близкой к округлой форме, с центрально расположенным ядром и четко визуализировавшимся ядрышком.

В нейрональном составе отмечались единичные клетки-тени и единичные двуядрышковые нейроны. СА4 пирамидного слоя гиппокампа крыс 2-й группы демонстрировал наименее выраженные признаки повреждения среди всех зон и наименьшие значения УК поврежденных нейронов, которое не изменялось достоверно по сравнению с контролем (табл). При этом, в СА4 наблюдались подобные остальным зонам сосудистые нарушения, выражающиеся в умеренном перицеллюлярном и периваскулярном отеке и полнокровии микроциркулятор-ных сосудов.

Важной особенностью выявленных нами признаков повреждения нейронов в пирамидном слое левого и правого гиппокампа является доминирование тотально гиперхромных нейронов в сочетании с веретеновидной деформацией перикариона. В соответствии с современными взглядами, гиперхромия ядра и цитоплазмы расцениваются как признаки обратимого повреждения и выражают состояние сниженной функциональной активности нейрона в условиях гипоксии, в отличие от клеток-теней, которые считаются необратимо поврежденными [5, 8].

В свою очередь, выявленное нами достоверное увеличение УК нейронов с признаками повреждения в СА1 и СА3 правого, а также СА1 левого гиппокампа соотносятся с данными современной литературы, описывающих эти зоны как более уязвимые при различных воздействиях, в том числе при ишемии [8, 9].

Имеются данные, указывающие на значительную вариабельность организации нейро-глио-сосудистых комплексов как между зонами гиппокампа одного полушария, так и гиппокампа правого и левого полушарий, что, по нашему мнению, объясняет асимметричность выявленных изменений. Так, сообщается о большей степени васкуляризации СА1 и СА3 по сравнению с СА2 и СА4, кроме того, описаны отличия в функциональной активности и метаболические особенности пирамидных нейронов разных зон гиппокампа [10, 11].

Морфометрические параметры гиппокампа крыс при моделировании стеноза общих сонных артерий

|

Параметр |

Группа 1 (контроль) |

Группа 2 (стеноз сонных артерий) |

||||||

|

СА1 |

СА2 |

СА3 |

СА4 |

СА1 |

СА2 |

СА3 |

СА4 |

|

|

Левый гиппокамп |

||||||||

|

Удельное количество гиперхромных нейронов, % |

14,9 [11,3; 16,9] |

6,8 [4,9; 8,2] |

13,5 [9,5; 16,3] |

6,4 [4,0; 8,3] |

23,4 [17,1; 38,4]*** |

9,7 [6,0; 15,7] |

14,7 [8,8; 27,9] |

8,5 [4,3; 17,5] |

|

Средняя площадь перикариона нейрона, мкм2 |

107,6 [95,4; 115,5] |

94,4 [87,3; 102,2] |

118,2 [99,4; 129,6] |

149,5 [137,7; 171,3] |

74,4 [59,8; 93]** |

89,6 [61; 106,2] |

104,1 [79,7; 135,9] |

80,3 [55,1; 112,6]*** |

|

Средняя площадь ядра нейрона, мкм2 |

70,1 [59,8; 82,5] |

62,1 [59,1; 70,8] |

78,3 [64,4; 91,8] |

89,3 [77,7; 96,2] |

56,9 [39,8; 68,4] |

58,1 [43,7;70,5] |

76,8 [51,6; 90,2] |

53,1 [40,9; 75]** |

|

Средняя площадь цитоплазмы, мкм2 |

36,1 [34; 48,8] |

32,8 [25,1; 39,4] |

38,9 [31,3; 46,6] |

59,4 [51,2; 65,3] |

18,1 [13,7; 25,8] ** |

30,4 [22,2; 40] |

28,9 [19,3; 36,7] |

28,4 [19,5; 38,6] *** |

|

Удельная плотность перикарионов, % |

45,3 [41,6; 48,5] |

39 [29,0; 43,4] |

39,5 [31,1; 46,3] |

38,9 [31,5; 42,2] |

36,1 [29,4; 40,4]* |

41,3 [35,8; 44,6] |

38,3 [26,9; 43,3] |

40,8 [35,5; 43] |

|

Удельная плотность нейропиля, % |

54,7 [49,2; 59] |

61 [53,7; 66,8] |

60,5 [54,5; 63,8] |

61,1 [52,7; 69,3] |

63,9 [55,3; 70,6] |

58,7 [52,9;63] |

61,7 [54,1; 68,4] |

59,2 [52,8; 69,3] |

|

Отношение относительной площади перикарионов нейронов к нейропилю, число |

0,8 [0,6; 0,9] |

0,6 [0,5; 0,8] |

0,7 [0,6; 0,8] |

0,6 [0,5; 0,8] |

0,6 [0,5; 0,6] * |

0,7 [0,7; 0,8] |

0,6 [0,6; 0,7] |

0,7 [0,7; 0,7] |

|

Ширина пирамидного слоя, мкм |

44,3 [41,4; 47,9] |

47,1 [42,5; 55,3] |

55,8 [50,2; 60,3] |

50,2 [45,5; 53,7] |

39,8 [35,1; 43,7] |

42,6 [37,9; 47] |

59,7 [53,2; 68,1] |

48,3 [43,1; 55,7] |

|

Ядерно- цитоплазматическое отношение, число |

1,9 [1,7; 2] |

1,9 [1,7; 2,1] |

2 [1,8; 2,1] |

1,5 [1,4; 1,6] |

3,1 [2,8; 3,6] ** |

1,9 [1,6; 2,1] |

2,7 [2,4; 3,1] * |

1,9 [1,7; 2] * |

|

Правый гиппокамп |

||||||||

|

Удельное количество гиперхромных нейронов, % |

8,2 [6,8; 9,7] |

6,8 [4,5; 8,9] |

6,3 [4,6; 9] |

4,4 [2,9; 7,0] |

31,2 [22,4; 41]*** |

10,2 [7,1; 18] |

15 [8,2; 22,1]** |

7,7 [3; 10,2] |

|

Средняя площадь перикариона нейрона, мкм2 |

97,5 [91; 103,7] |

89,6 [82,4; 94,4] |

120,2 [110,3; 142,3] |

111,9 [100,5; 122,6] |

86,5 [69,9; 104] |

81,2 [71,6; 98,3] |

108,2 [89;132,4] |

89,3 [61,8; 95]** |

|

Средняя площадь ядра нейрона, мкм2 |

76,3 [66,5; 83] |

72,3 [55,6; 77,7] |

89,4 [77,6; 108,8] |

88,9 [81,3; 94] |

54,5 [37,1; 77,6] |

56,5 [41,2; 70,8] |

72,9 [58,4; 90,6] |

60,2 [44,7; 78,8]* |

|

Средняя площадь цитоплазмы, мкм2 |

20,8 [15,8; 27,1] |

17,6 [14,9; 22,6] |

30,9 [26,2; 41,3] |

22,5 [14,9; 26,4] |

31,1 [20,5; 38,2] ** |

25,2 [17,7; 31] |

34,4 [23,8; 41,1] |

30 [19,4; 39,6] |

|

Удельная плотность перикарионов, % |

33,3 [31,3; 41] |

34,5 [31; 37,7] |

33,8 [30,1; 37,5] |

28,6 [22,4; 30,7] |

37,6 [33,8; 45,9] |

39 [29,1; 43,5] |

35,8 [30,1; 37,8] |

36,4 [27; 40,1] |

|

Удельная плотность нейропиля, % |

66,7 [60,1;71] |

65,5 [55,8; 69,7] |

66,2 [61; 73,5] |

71,4 [63,4; 79,6] |

62,4 [57,2; 69] |

61 [56,9; 64,2] |

64,2 [56,3; 67,1] |

63,6 [55,5; 71,6] |

|

Отношение относительной площади перикарионов нейронов к нейропилю, число |

0,5 [0,4; 0,7] |

0,5 [0,4; 0,6] |

0,5 [0,3; 0,6] |

0,4 [0,3; 0,6] |

0,6 [0,5; 0,7] |

0,6 [0,6; 0,7] |

0,6 [0,5; 0,6] |

0,6 [0,5; 0,6] |

|

Ширина пирамидного слоя, мкм |

41,2 [37,8; 46,9] |

42 [38,1; 47,8] |

57,3 [51,8; 62,3] |

45,3 [42,2; 49,2] |

40,2 [35,8; 43,6] |

41 [34,8; 45,7] |

55,8 [50,4; 59] |

43,5 [40,9; 49,8] |

|

Ядерно- цитоплазматическое отношение, число |

3,7 [3,5; 3,8] |

4,1 [3,9; 4,4] |

2,9 [2,8; 3,1] |

4 [3,7; 4,1] |

1,8 [1,6; 2,1] *** |

2,2 [2; 2,3] *** |

2,1 [1,8; 2,3] ** |

2 [1,8; 2,1] *** |

Примечание: * – р < 0,05 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна – Уитни); ** – р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; *** – p < 0,001 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой. Данные представлены в виде медианы с указанием интерквартильного размаха (Me [Q1; Q3]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий в пирамидном слое гиппокампа крыс отмечается несимметричное повреждение с более выраженным повреждением в правом полушарии, где в СА1 и СА3 достоверно увеличивалось удельное количество нейронов с признаками повреждения. При этом, как в СА1 пирамидного слоя гиппокампа левого полушария, так в СА1 и СА3 пирамидного слоя гиппокампа правого полушария признаки повреждения носили преимущественно обратимый характер на фоне умеренных сосудистых нарушений. В СА1 пирамидного слоя гиппокампа левого полушария головного мозга крыс с моделируемым стенозом общих сонных артерий выявлены процессы атрофии, выражающиеся в снижении удельной плотности и средней площади перикарионов нейронов.

Список литературы Морфометрическое исследование пирамидного слоя гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий

- Cameron, H. A. Adult neurogenesis: beyond learning and memory / H. A. Cameron, L. R. Glover. – Text (visual) : unmediated //Annu. Rev. Psychol. – 2014. – Vol. 66, № 3. – P. 53 – 81.

- Montagrin, A. The social hippocampus / A. Montagrin, C. Saiote, D. Schiller. – Text (visual) : unmediated // Hippocampus. – 2018. – Vol. 28, № 9. – P. 672 – 679.

- Mitogen and stress-activated protein kinase 1 negatively regulates hippocampal neurogenesis / O. I. Olateju, L. More, J. S. C. Arthur, B. G. Frenguelli. – Text (visual) : unmediated // Neuroscience. – 2021. – Vol. 452, № 1. – P. 228–234.

- Нарушения мозгового кровообращения: диагностика, лечение, профилактика / З. А. Суслина, Т. А. Гулевская, М. Ю. Максимова, В. А. Моргунов. – Москва : Медпресс-информ, 2016. – 536 с. – Текст : непосредственный.

- Особенности экспрессии AIF в гиппокампе крыс при экспериментальном моделировании стеноза общих сонных артерий / А. В. Смирнов, Д. С. Медников, И. Н. Тюренков [и др.]. – Текст : непосредственный. Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2020. – Т. 56, № 2. – С. 36 – 40.

- Функциональные и морфологические изменения в пирамидном слое гиппокампа крыс при энцефалопатии, вызванной длительными воздействиями гравитационных перегрузок / И. Н. Тюренков, А. В. Смирнов, Д. С. Медников [и др.]. – Текст : непосредственный // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. – 2019. – Т. 105, № 3. – С. 339 – 349.

- Морфологические изменения и особенности экспрессии сериновой рацемазы в гиппокампе крыс при многократном воздействии отрицательных гравитационных перегрузок / Д. С. Медников, А. В. Смирнов, М. В. Шмидт [и др.]. – Текст : непосредственный // Морфология. – 2018. – Т. 153, № 1. – С. 16 – 22.

- Бонь, Е. И. Морфофункциональные нарушения в гиппокампе крыс после субтотальной ишемии / Е. И. Бонь, Н. Е. Максимович, С. М. Зиматкин. – Текст : непосредственный // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2018. – Т. 17, № 1. С. 24 – 29.

- Морфометрическое исследование гиппокампа правого полушария крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии / А. В. Смирнов, М. В. Шмидт, Д. С. Медников [и др.]. – Текст : непосредственный // Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2016. – Т. 52, № 4. – С. 7 – 11.

- Шаповалова, В. В. Структурно-функциональная реорганизация гиппокампа правого и левого полушарий и функциональная межполушарная асимметрия в постреанимационном периоде / В. В. Шаповалова, В. В. Семченко. – Текст : непосредственный // Медицинский вестник Башкортостана. – 2009. – Т. 4, № 2. – С. 169 – 173.

- Нейро-глио-сосудистые комплексы головного мозга после острой ишемии / А. С. Степанов, В. А. Акулинин, А. В. Мыцик [и др.]. – Текст : непосредственный // Общая реаниматология. – 2017. – Т. 13, № 6. – С. 6 – 17.