Морские спасатели дальневосточного пароходства: аварийно-спасательная подготовка и учения (1957-1993 гг.)

Автор: Усов Алексей Вячеславович

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 1 (43), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности планирования и проведения аварийно-спасательной подготовки и учений специалистами Экспедиционного отряда аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ Дальневосточного морского пароходства (ЭО АСПТР ДВМП) в период со второй половины 1950-х гг. по 1993 гг. Основной целью подготовки являлось повышение готовности Отряда к проведению операций по поиску и спасанию судов и их экипажей, терпящих бедствие на море, и оказание им необходимой помощи в экстремальных условиях. Автор приходит к выводу, что, несмотря на недостаток материально-технического оснащения, морские спасатели Дальневосточного пароходства систематически повышали свой уровень аварийно-спасательной подготовки, принимали участие в учениях различных уровней и видов с привлечением взаимодействующих организаций.

Дальневосточное морское пароходство, морские спасатели, аварийно-спасательная подготовка, учения

Короткий адрес: https://sciup.org/170175761

IDR: 170175761

Текст научной статьи Морские спасатели дальневосточного пароходства: аварийно-спасательная подготовка и учения (1957-1993 гг.)

В 2017 г. исполнилось ровно 60 лет с момента разделения на Дальневосточном бассейне военно-морского и гражданского направлений в отрасли спасания на море [1, с. 128]. Именно в 1957 г. Дальневосточное объединенное морское пароходство, следуя общегосударственному вектору [2, с. 291] (Государственный архив Приморского края, далее - ГАПК. Ф. 46. Оп.

81. Д. 131. Л. 300-305об.) по созданию на морских бассейнах страны гражданских спасательных формирований, пополнило свою структуру вновь созданной «Службой пути, судоподъемных и подводно-технических работ», согласно приказу начальника от 10 июля 1957 г. № 1156 (ГАПК. Ф. 46. Оп. 77. Д. 501. Л. 75-78).

С первого апреля 1958 г. отделы судоподъемных и подводно-технических работ были выделены из состава управлений морских путей в непосредственное подчинение морских паро-ходств, согласно приказу Министерства морского флота от 07 марта 1958 г. № 66. В Балтийском, Черноморском, Каспийском, Северном и Дальневосточном пароходствах были созданы Службы судоподъемных, подводно-технических и аварийно-спасательных работ (СПТС) (ГАПК. Ф. 46. Оп. 81. Д. 153. Л. 140-142). Служба СПТС Дальневосточного пароходства (переставшего быть объединенным в соответствии с приказом Министра морского флота № 356 от 14 декабря 1957 г.) состояла из Отряда во Владивостоке и групп в Ванино, Корсакове, Магадане, Петропавловске-на-Камчатке, Проведении (ГАПК. Ф. 46. Оп. 81. Д. 153. Л. 140-142).

Позднее, с 1 июля 1959 г. Министерство морского флота СССР на основе подлежащей к ликвидации службы СПТС приказало создать Экспедиционный отряд аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ (ЭО АСПТР) Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) в соответствии с приказом от 30 мая 1959 г. № 152, возложив на него обязанности по выполнению аварийно-спасательных работ и ответственность за спасение человеческих жизней на море (Текущий архив Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росмор-речфлота», далее - ТА ПФ МСС. Документы. Приказы, 1950-е - 1990-е гг.). В мае 1960 г. была создана Находкинская группа - наиболее крупная из периферийных (ГАПК. Ф. 46. Оп. 77. Д. 1095. Л. 124). Через год, в мае 1961 г., была организована и приступила к работе группа АСПТР в порту Певек (ГАПК. Ф. 46. Оп. 77. Д. 1223. Л. 91).

Исходя из поставленных задач, ЭО АСПТР ДВМП выполнял функции аварийно-спасательной службы Министерства морского флота (ММФ) в Японском море до параллели 45° северной широты, в Беринговом море от мыса Олюторского до мыса Дежнева и далее в Восточном секторе Арктики до меридиана 140° восточной долготы, а также функции подразделения по борьбе с ликвидацией разливов неф ти (ЛРН) в зоне ответственности ДВМП. Иные участки в водах СССР перекрывались Отрядами, созданными в Балтийском, Черноморском, Каспийском, Северном, Мурманском, Сахалинском, Камчатском, Дунайском пароходствах.

Настоящее исследование охватывает период со времени зарождения и создания предприятия (вторая половина 1950-х гг.) до его выхода из состава Дальневосточного морского пароходства (1993 г.) в связи с государственным запретом на акционирование спасательного флота в постсоветской России. Иными словами, верхняя временная граница исследования обоснована преобразованием ЭО АСПТР ДВМП в Дальневосточное аварийно-спасательное специализированное бассейновое управление (ДВ БАСУ)1 Государственной морской аварийно-спасательной службы при Департаменте морского транспорта Минтранса РФ (Госмор-спасслужба) [5]. Накопленный за 60 лет исторический опыт может быть весьма актуален и востребован при корректировке современной национальной политики в деле спасания на море и экологической охраны вод. Исходя из этого цель настоящего исследования заключается в том, чтобы проанализировать особенности проведения аварийно-спасательной подготовки и учений специалистами ЭО АСПТР в указанный период.

С начала своей деятельности морские спасатели Дальневосточного пароходства активно и зачастую успешно выполняли аварийно-спасательные операции по оказанию помощи судам и людям, терпящим бедствие на море. Помимо этого, во исполнение функциональных обязанностей, возложенных на них приказом Министра морского флота № 145 от 17 августа 1965 г. (в соответствии с производственными программами ДВМП), производили операции по предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов в море, организовывали подъем на поверхность затонувших судов и кораблей, а также осуществляли океанские буксировки и копровые работы. Специалисты Отряда также занимались подводным судоремонтом, очисткой от обрастания подводной части корпусов судов на плаву, шлифовкой и полировкой винтов, а также освидетельствованием с помощью телевизионной аппаратуры. На ЭО АСПТР ДВМП было возложено водолазное обеспечение ледоколов, работающих в Восточном секторе Арктики, и дизельэлектроходов, направлявшихся в Антарктиду (ТА ПФ МСС. Документы. Пояснительные записки к работе Отряда) (Рис. 1). Все эти работы выполнялись в установленные сроки, квалифицированно и зачастую без замечаний. Успешная деятельность ЭО АСПТР ДВМП была бы невозможна без надлежаще подготовленных кадров. Одним из важнейших элементов подготовки специалистов к фактическим операциям выступает аварийно-спасательная подготовка.

Рис. 1. Старший водолазный специалист Иван Иванович Пелепей (с 1966 г. по настоящее время трудится в Приморском филиале МСС) в тяжелом трехболтовом снаряжении (вт. пол. 1960-х гг.).

Фото из личного архива И.И. Пелепея

Планирование и выполнение задач аварийно-спасательной подготовки

Анализ архивных документов позволяет сделать вывод, что во второй половине 1950-х -1960-х гг. аварийно-спасательная подготовка и учения не были выделены в отдельное направление деятельности морских спасателей Дальневосточного пароходства (ГАПК. Ф. 46. Оп. 77. Д. 233. Л. 1-39; Д. 1095. Л. 118-131; Д. 1152. Л. 53-80; Д. 1177. Л. 58-77; Д. 1209. Л. 1-78; Д. 1223. Л. 85-99; Д. 1246. Л. 51-118; Д. 1292. Л. 1-100). Однако еженедельно проводились совещания инженерно-технических работников Отряда, на которых рассматривались и обсуждались различные вопросы производства. Было организовано постояннодействующее производственное совещание. Его работа была направлена на увеличение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, повышение технических знаний. Специалисты Отряда обучались как с отрывом от производства в различных учебных заведениях, так и без такового, повышали квалификацию.

В отложившихся архивных документах с 1970-х гг. устойчиво прослеживается тенденция к ежегодному планированию учений. Морские спасатели Дальневосточного пароходства стали уделять значительное внимание вопросам подготовки к проведению реальных (фактических) спасательных и подводно-технических операций. Дальневосточное морское пароходство в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды начинает ежегодно планировать и проводить комплексные учения с использованием технических средств порта Владивосток, ЭО АСПТР, рыбного порта, судоремонтных заводов, Дальневосточного научного центра и других ведомств. На учения приглашались представители Камчатского, Сахалинского пароходств и портов бассейна. Данные мероприятия позволили приобрести навыки и опыт по сбору нефтепродуктов при их разливах [2, с. 368].

Аварийно-спасательная подготовка в Отряде АСПТР Дальневосточного пароходства начитает проводиться согласно годовому плану, утвержденному вышестоящей организацией (в зависимости от исторического периода развития, например, Всесоюзным обществом «Мореплавание») и составленному в соответствии с указаниями «Курса аварийно-спасательной подготовки судов и групп ЭО АСПТР (КАСП-77)» [3].

Обучение экипажей судов, морских буксиров и групп АСПТР проводилась не только на базе КАСП-77, но и на основании других действовавших наставлений и положений ММФ и Дальневосточного пароходства. В 1980-е гг. число важных для подготовки документов пополнили: «Курс специальной подготовки по ликвидации разливов нефти на морских бассейнах (КСП-ЛРН-82)», «Наставление по борьбе за живучесть судов морского флота СССР» (НБЖС РД 31.60.14-81) [4]. На основании КСП-ЛРН-82, приказов ММФ № 209 от 02.10.1984, «Положения об организации работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море» № 48 от 14.03.1986 происходила подготовка личного состава Морспецподразделения (создано в 1985 г.) к проведению операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море (ТА ПФ МСС. Документы. Учения).

С 1982 г. спасатели пароходства начали использование Международной космической систе- мы определения местоположения судов и самолетов, терпящих бедствие, - КОСПАС-САРСАТ, за счет чего повысилась оперативность управления спасательными операциями на море.

Ежемесячно Службой мореплавания Дальневосточного пароходства проводились совещания командного состава судов пароходства, в которых принимал участие комсостав спасательных и буксирных судов Отряда. На совещаниях разбирались характерные случаи аварий и аварийных происшествий судов, рассматривались их причины, разрабатывались мероприятия по предотвращению подобных случаев.

С б июня 1987 г. в Японском море стали постоянно нести аварийно-спасательную готовность дежурное судно-спасатель с экипажем, оформленным в заграничный рейс. Как правило, для этих целей выделялись наиболее мощные и быстроходные о/с «Барс» или с/с «Ирбис», оборудованные средствами спутниковой связи и навигации

Решение о дежурстве в море повысило готовность судна-спасателя к активным действиям, положительно отразилось на качестве аварийно-спасательной подготовки экипажей, ослабило напряженность в их укомплектовании.

Для массового спасения людей было организовано постоянное дежурство спасательного катера «Быстрый» в заливе Петра Великого, в портах Владивосток и Находка - водолазных рейдовых ботов (ТА ПФ МСС. Документы. Учения).

Подготовка руководящего состава

Подготовка командного состава спасательных судов, морских буксиров, судов групп АСПТР и инженерно-технических работников проводилась в соответствии с КАСП-77, согласно годовому плану аварийно-спасательной подготовки (АСП) Отряда, планам подготовки личного состава групп АСПТР и план-календарей аварийно-спасательной и морской подготовки экипажей судов. Темы занятий брались из программы аварийно-спасательной (АСП) и военно-морской (ВМП) подготовок курса КАСП-77.

В результате обучения по данным программам командный состав и инженерно-технические работники приобретали навыки руководства подготовкой и действиями подчиненного личного состава. Основными методами АСП и ВМП были: самостоятельная подготовка, занятия на судах и в группах, групповые упражнения, командно-штабные учения, на которых командный состав и инженерно-технические работники, как правило, показывали удовлетворительные знания.

В результате проведенных учений и действительных операций по АСР комсостав спасательных судов и инженерно-технические работники Отряда приобретали навыки по руководству спасательной операцией. О степени подготовки командного состава можно судить по результатам аварийно-спасательным операциям и сложным морским буксировкам, успешно проведенных Отрядом (ТА ПФ МСС. Документы. Годовые отчеты).

Подготовка судов и береговых подразделений

На спасательных судах, морских буксирах и в группах АСПТР регулярно проводились тренировки личного состава и весь комплекс судовых тревог с отработкой элементов борьбы за живучесть всего судна и оказания помощи аварийным судам в объеме НБЖС и КАСП-77.

Спасательными судами отрабатывались и сдавались задачи CC-I (Организация, плавание и борьба за живучесть судна); СС-2 (Оказание помощи аварийному судну и летательным аппаратам, терпящим бедствие на море). Происходила сдача нормативов спасательной готовности (СГ). В группах АСПТР ежемесячно проводился инструктаж аварийных партий I броска относительно правил и приемов выполнения аварийно-спасательных работ.

Основной целью подготовки являлось повышение готовности Отряда к проведению операций по поиску и спасанию судов и их экипажей, терпящих бедствие на море, и оказанию им необходимой помощи в экстремальных условиях. Уровень подготовки экипажей спасательных судов и личного состава групп АСПТР проверялся при проведении зачетных учений по приему задач СС-1, СС-2 и СГ, а также непосредственным участием в комплексных учениях с взаимодействующими организациями и при проведении фактических аварийно-спасательных работ.

В группах АСПТР ежемесячно проводился инструктаж аварийных партий относительно правил и приемов выполнения аварийно-спасательных работ. Помимо этого, устраивались инспекторские осмотры спасательных судов, морских буксиров и плавсредств групп. На спасательных судах Отряда водолазы тренировались выполнять различные виды аварийно-спасательных работ, включая подводную сварку и резку (в том числе в темное время суток) (Рис. 2).

Рис. 2. Подводная сварка на аварийном судне (вт. пол. 1960-х гг).

Фото из личного архива И. И. Пелепея

Рабочие Морспецподразделения осваивали полученное оборудование для ликвидации разливов нефти (ЛРН). В конце 1980-х начале 1990-х гг. в целях проверки готовности Морспецподразделения Находкинской группы АСПТР и Нефтепорта к операциям по борьбе с разливами нефти на акватории Находкинского судоремонтного завода проводились штабные учения. Для экономии средств учения между участниками проводились раздельно. Действия сил и средств координировались по радиотелефонной связи (ТА ПФ МСС. Документы. Учения).

В портах Владивосток, Находка, Магадан регулярно осуществлялись проверки готовности дежурных буксиров порта путем их привлечения к учениям, проводимым Отрядом АСПТР и его группам. В запланированные сроки, согласно приказу № 46 от 18.03.1974, проводились проверки наличия и условия хранения аварийно-спасательного имущества (АСИ) (ТА ПФ МСС. Документы. Годовые отчеты).

Учения

По целям и задачам учения подразделялись на комплексные (с отработкой элементов ликвидации последствий морских аварий) и частные (нацеленные на отработку одного частного элемента, например, поиска и спасания людей на море, оказания помощи аварийному судну (объекту), ликвидации разлива нефти). По целям, задачам и участникам учения могли быть бассейновыми и объектовыми. По своему назначению учения подразделялись на учения с участием сил и средств, учения по связи, учения на картах или командно-штабные.

Наиболее часто проводились учения с привлечением дежурного спасателя и аварийной партии Отряда, в том числе бассейновые учения по оказанию помощи аварийному судну с привлечением взаимодействующих организаций: Дальневосточного пароходства, Управления Дальрыбы, авиации Владивостокского объединенного авиаотряда, Аварийно-спасательной службы Краснознаменного Тихоокеанского флота, Владивостокского, Находкинского, Восточного морских портов, Бассейновой больницы Водздрава. В целом поставленные учебные цели и задачи успешно выполнялись.

Для изучаемого периода характерны комплексные учения по оказанию помощи аварийному судну и людям, терпящим бедствие на море, и ликвидации разливов нефтепродуктов. Основными взаимодействующими организациями выступали: ДВМП, Сахалинское морское пароходство, Владивостокский морской торговый порт (Влад-торгпорт), Всесоюзное рыбопромышленное производственное объединение (ВРПО) «Дальрыба», Поисково-спасательная служба (ПСС) КТОФ, ВВС КТОФ, объединенный авиаотряд Министерства гражданской авиации (МГА) (г. Артем), авиация погранвойск, Сахалинское объединение ДВ управления гражданской авиации, Спасательно-координационный центр (СКЦ) Дальневосточного морского пароходства (с 1988 г.). От ЭО АСПТР часто участвовали Морспецподразде-ление (МСП) Отряда, с/с «Ирбис», МВБ «Водолаз Терехов», ВСК «Быстрый».

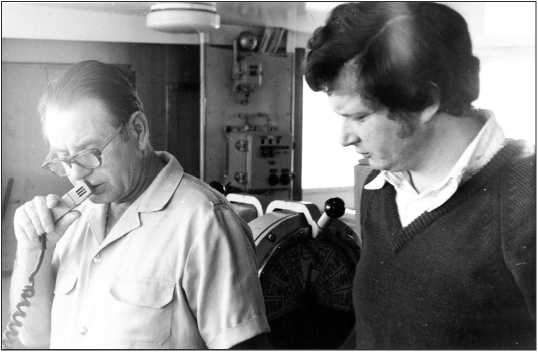

Регулярно проводились совместные учения, организатором которых выступал КТОФ, например: бассейновое учение по оказанию помощи аварийному танкеру на нефтебазе Первая речка г. Владивостока с привлечением взаимодействующих организаций; «Отработка парашютно-десантного метода оказания помощи терпящим бедствие на море»; «Борьба с пожаром и водой на высокобортном корабле»; «Оказание помощи в удаленном районе моря крупнотоннажному кораблю в борьбе с большими очагами пожара и опасным затоплением отсеков водой, с массовым спасением плавающего на воде личного состава». От ЭО АСПТР Дальневосточного пароходства в них принимал участие о/с «Барс» (Рис. 3). В учениях авиации ВВС КТОФ по поиску аварийного летательного аппарата в море и спасению людей отрабатывал задачи б/с «Лазурит». Также часто задействовался дежурный спасатель «Топаз».

Рис. 3. Легендарный капитан Дальневосточного пароходства Анатолий Михайлович Кавдейкин (награжден знаком «Почетный работник ММФ», орденом «Дружба народов») и старший помощник капитана Аркадий Николаевич Сиденко во время учений на океанском буксире «Барс» (1980-е гг.). Фото из личного архива А.Н. Сиденко

Регулярно проводились учения по оказанию помощи аварийному судну у причала находкинского торгового порта и ликвидации разлива нефти на акватории торгового порта.

Дежурная служба и суда-спасатели Отряда принимали участие в учениях: совместно с в/о Морсвязьспутник по паролю «Бедствие»; с Государственным спасательно-координационным центром (ГКЦ г. Москва): учения по проверке связи и времени прохождения оповещения категории «Учебная-авария», по проверке времени прохождения радиограмм категории «Учебная авария» из Отряда на суда-спасатели в море и обратно с судов в Отряд, по проверке прохождения аварийного сигнала на спасательное судно по радиостанции «Чайка» на частотах 2182 кГц и 2525 кГц.

Стали традиционными командно-штабные учения с командным составом взаимодействующих организаций, например, п. Находка (НМТП, нефтепорт, находкинская группа АСПТР, МСП) на тему: «Ликвидация разлива нефтепродуктов в нефтепорту Находка», с командным составом Морспецподразделения Отряда, отделом аварийно-спасательных работ, ликвидации разливов нефти и безопасности мореплавания на тему: «Оказание помощи аварийному танкеру», «Тушение пожара в машинно-котельном отделении судна».

В результате проведенных учений комсостав судов и инженерно-технические работники Отряда приобретали навыки по руководству спасательной операцией, экипажи судов и аварийные партии групп усваивали основные технологические приемы при выполнении аварийно-спасательных работ. На всех учениях отрабатывалась организация взаимодействия и связи всех участвующих организаций и их спасательных средств (ТА ПФ МСС. Документы. Учения).

Контроль и оказание помощи в организации и проведении аварийно-спасательной подготовки

В течение изучаемого периода специалистами Отряда и отдела аварийно-спасательных работ, ликвидации разливов нефти и безопасности мореплавания систематически осуществлялись на судах и в группах АСПТР контроль и проверка организации общесудовой и штурманской служб, ход аварийно-спасательной подготовки, оказывалась практическая помощь. В соответствии с графиками проверок знаний принималась аттестация у штурманского состава судов.

Специалисты отряда были обязаны осуществлять регулярный контроль за ходом выполнения планов аварийно-спасательной подготовки в группах и на судах Отряда. Уровень подготовленности экипажей судов и личного состава групп АСПТР к оказанию помощи аварийным судам, терпящим бедствие на море, проверялся путем проведения контрольных практических учений в группах и на судах Отряда в дневное и ночное время.

Выявленные в процессе проверок недостатки указывались в актах, разбирались комсоставом судов со специалистами групп, ставились задачи по их устранению.

Несмотря на то, что ЭО АСПТР ДВ пароходства был готов к выполнению аварийно-спасательных работ в объеме технических возможностей, текучесть кадров рядового состава, а также постоянный некомплект экипажей отрицательно сказывалась на аварийно-спасательной подготовке судов. Кроме того, готовность ЭО АСПТР к выполнению своих задач снижало неудовлетворительное материально-техническое обеспечение Отряда службой МТО Дальневосточного пароходства.

В конце 1980-х начале 1990-х гг. аварийно-спасательный потенциал Отряда снижали такие факторы, как отсутствие судов-спасателей, соответствующих современным требованиям, морально устаревшая водолазная техника и оборудование, недостаточное материально-техническое обеспечение спасательных судов и групп Отряда службами Дальневосточного па- роходства, продолжительные сроки ремонта судов-спасателей на судоремонтных базах ДВМП (например, б/с «Топаз» - в течение двух лет) (ТА ПФ МСС. Документы. Годовые отчеты).

Тем не менее яркими примерами высокого уровня подготовки выступают такие фактические операции 1980-х - начала 1990-х гг., как:

-

- Устранение Магаданской группой АСПТР водотечности корпуса т/х «Уссури» ДВМП;

-

- Снятие с камней в заливе Находка с/с «Ирбис», Находкинской группой АСПТР и Мор-спецподразделением японской шхуны «Синни-чи Мару»;

-

- Тушение пожара и буксировка д/э «Капитан Бондаренко» ДВМП;

-

- Ликвидация Морспецподразделением разлива 85 тонн мазута м-100 на реке Безымянная с целью предотвращения его попадания в Уссурийский залив (спасатели сумели собрать 81 тонну мазута);

-

- Операция по ликвидации разлива нефтепродуктов на территории городской котельной г. Находка в количестве 315 тонн (для сбора нефтепродуктов была использована нефтесборная система ДЕСМИ);

-

- Оказание помощи подводной лодке крановым судном «Витязь» в б. Улисс (Владивосток) по подъему, осушению отсеков и их герметизации;

-

- Буксировка во Владивосток п/б «Охотское море» спасателем «Ирбис» после тушения пожара в Японском море;

-

- Снятие с подводного препятствия катера «Буран-17» спасателем «Ирбис» в Амурском Заливе;

-

- Аварийно-спасательные работы на з/с «Невская» по заделке пробоины и поддержанию судна на плаву до постановки его в док;

-

- Оказание помощи т/х «Ольга Садовская» морским водолазным ботом «Водолаз Терехов» по откачке заборной воды из поврежденного танка;

-

- Тушение пожара о/с «Барс» в машинном отделении БПК «Адмирал Захаров» (КТОФ) при наличии 46 т. боезапаса в районе очага пожара.

Таким образом, если в конце 1950-х - 1960-х гг. аварийно-спасательная подготовка и учения не были выделены в отдельное направление деятельности морских спасателей ДВМП, то начиная с 1970-х гг. планы аварийно-спасательной подготовки регулярно выполнялись как самим Экспедиционным отрядом АСПТР, так и его судами и территориальными группами. Регу лярная отработка планов учений позволяла морским спасателям Дальневосточного пароходства быть готовым к выполнению аварийно-спасательных работ и мероприятий по ликвидации разливов нефти в объеме технических возможностей Отряда. При этом прослеживается четкий вектор, взятый на систематическое совершенствование навыков и повышение профессионального мастерства работников Отряда совместно с взаимодействующими организациями Дальневосточного бассейна, наиболее крупными из которых являлись: Поисково-спасательная служба и Военно-воздушные силы Краснознаменного Тихоокеанского флота, объединенный авиаотряд Министерства гражданской авиации СССР (г. Артем), авиация погранвойск, Владивостокский торговый порт и Дальрыба (Дальморепродукт), Сахалинское пароходство.

Необходимо отметить, что помимо фактора текучести кадров рядового состава, негативно сказывающегося на аварийно-спасательной подготовке, на протяжении всего изучаемого периода спасатели ДВМП испытывали нехватку материально-технического оснащения. Она ощущалась как в процессе аварийно-спасательной подготовки и учений, так и при выполнении фактических операций. К концу 1980-х -началу 1990-х гг. для выполнения сложных аварийно-спасательных работ в море и проведения буксировок крупнотоннажных объектов в места убежища Отряду требовались современные спасательные суда. Кроме того, имеющиеся спасательные суда и территориальные группы Отряда остро нуждались в современном аварийно-спасательном имуществе и оборудовании (водоотливной технике, изолирующих дыхательных аппаратах, взрывобезопасных фонарях, спецодежде для аварийных партий).

Список литературы Морские спасатели дальневосточного пароходства: аварийно-спасательная подготовка и учения (1957-1993 гг.)

- 60 лет Морской спасательной службе Росморречфлота. М.: Нептун, 2016.

- Дальневосточное морское пароходство 1880-1980 гг. Владивосток: Дальиздат, 1980.

- Курс аварийно-спасательной подготовки судов и групп экспедиционных отрядов АСПТР (КАСП-77): учебно-методическое пособие. М.: ЦРИА "Морфлот", 1978.

- Наставление по борьбе за живучесть судов. РД 31.60.14-81. СПб.: ЦНИИМФ, 2004.

- Усов A.B. Государственная морская спасательная служба на Дальнем Востоке России (1991-2014 гг.). М., 2016.