Мотивация инновационного развития социально-экономических систем: социально-культурный аспект

Автор: Водопьянова Наталья Александровна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5 (19), 2012 года.

Бесплатный доступ

Уточняется понятие мотивации инновационного развития, и проводится анализ применимости традиционных инструментов управления мотивацией к специфическим социально-культурным условиям функционирования отечественных социально-экономических систем.

Мотивация, инновационное развитие, управление развитием социально-экономических систем, специфические черты отечественных систем мотивации

Короткий адрес: https://sciup.org/14821801

IDR: 14821801

Текст научной статьи Мотивация инновационного развития социально-экономических систем: социально-культурный аспект

Способность эффективно приспосабливаться к многочисленным изменениям внешней и внутренней среды путем своевременного продуцирования инноваций является основным условием выживания современных социально-экономических систем. Адекватно ответить на вызовы внешней среды система может только при условии достаточной инновационной мотивации включенных в нее людей. Инновационная мотивация не сводится к мотивации отдельных инноваторов, а отражает свойственное системе как целому активное стремление к коммерциализации нововведений. Именно от мотивации в итоге зависят направленность, интенсивность и результативность инновационной деятельности конкретной социально-экономической системы.

Уточняя понятия, позволим себе не согласиться с мнением С. Крозье о том, что «способность к инновациям зависит от наличия таких правил игры, которые вознаграждают кооперативную новаторскую деятельность, вместо того, что бы стремиться к сохранению равновесия» [10, p. 39]. Так, если новация – это новшество в области техники, технологии, организации труда или управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, то она представляет собой как раз деятельность по практическому освоению нововведений и означает коммерческую реализацию новаций, обеспечивающую качественное повышение эффективности производственной системы или качества продукции и как итог – получение дополнительной добавленной стоимости. Другими словами, инновационная деятельность направлена как раз на обретение равновесного состояния социально-экономической системой в изменившихся условиях и является внутренней потребностью социально-экономических систем по «опривычиванию» изменений. Если же изменений нет, либо они имеют поверхностный «небифуркационный» характер, то инновационная деятельность для социально-экономических систем является неактуальной. Это неоднократно отмечалось П. Друкером, который справедливо считал, что препятствием новаторству служит успешное текущее функционирование организации [4].

По нашему мнению, предпосылкой продуцирования инноваций социально-экономической системой любого уровня (предприятие, регион, национальная экономика) является несоответствие достигнутых ею результатов оптимальному состоянию. По этой причине условием инновационного развития системы выступает снижение общественной важности результатов ее деятельности, значимости выполняемых ею функций в системе общественных отношений, чаще всего выражаемое посредством снижения спроса на ее продукцию и услуги. Интересы социально-экономической системы в инновационной деятельности заключаются в эффективном использовании имеющегося потенциала для обеспечения наиболее эффективного выполнения общественных функций, что позволит максимизировать результаты хозяйственной деятельности.

Наибольшие сложности заключаются в трансляции этих инновационных стремлений человеческим ресурсам системы и формировании адекватной системы мотивации работников, которая и будет определять в итоге поведение и предпочтения в области участия в инновационном процессе или отказе от такового. Для большинства людей характерна мотивация, основанная на нескольких мотиваторах – факторах, повышающих эффективность работы, способствующих росту удовлетворенности от работы за счет того, что организация трудовой деятельности соответствует внутренним потребностям, которые в настоящий момент требуют удовлетворения. При этом часть из них может усиливаться наложением на существующий культурный архетип, а часть – либо нивелироваться, либо трансформироваться в антимотиваторы.

Исследование первоначального поля мотивов к инновационной деятельности традиционно проводят с опорой на базовые положения теории мотивации (А. Маслоу), теории удовлетворенности трудом (Ф. Герцберг), теории Д. Макклеланда, шкалу ценностей (М. Рокич), теорию справедливости (Дж. Адамс), концепцию цепочки «средство – результат» Дж. Гутмана и Т. Рейнольдса, теорию Р. Лайкерта. Так, И.С. Васина применяла для анализа мотивации инновационной активности сотрудников разработанную Ш. Ричи и П. Мартином методику «мотивационного профиля», в основу которой положены двенадцать факторов: потребности в1) четком структурировании работы, 2) хороших условиях работы, 3) социальных контактах, 4) долгосрочных и стабильных взаимоотношениях, 5) завоевании притязаний со стороны других людей, 6) высокой заработной плате, 7) постановке для себя сложных целей, 8) влиятельности и власти, 9) разнообразии и переменах, 10) креативности, 11) совершенствовании и личностном росте, 12) ощущении востребованности [2, c. 319].

В ходе исследования, проведенного в конце 2009 г. учеными кафедры государственной службы и кадровой политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (руководитель – д-р социол. наук, проф. А.И. Турчинов), на основе методики Б.Ф. Скинера были оценены условия и факторы (в том числе и мотивационного характера), влияющие на инновационные процессы в организациях. Среди факторов ученые (по степени убывания эффективности воздействия) выделили стабильный заработок; перспективы должностного роста; обеспечение социальных гарантий; оплату работы по реальным результатам трудового вклада; возможность профессионального развития; своевременную и объективную оценку со стороны руководства; гарантии пенсионных отчислений; возможности повышения статуса [7, с. 349–353].

Однако еще в 1980 г. Г. Хофстед в статье «Мотивация, лидерство и организация: применимы ли американские теории в других странах» на основе социологических опросов, проведенных более чем в 40 странах, убедительно доказал, что теории мотивации, разработанные американскими учеными, базируются не неявном допущении того, что американская система культурных ценностей и идеалов существует за границей, а это не соответствует действительности [8]. Мы не против переноса передовых идей через национальные границы, важно осуществлять этот перенос с учетом специфики «принимающих» стран.

Для организации эффективной мотивации к инновационной деятельности, процесс которой строится вокруг потребностей человека, с целью побуждения человека к действию трудно преуменьшить важность понимания национальных культурных ценностей. Во втором издании своей книги «Значение культуры» Г. Ховстед, проанализировав влияние национальных культур на системы мотивации и вознаграждения, пришел к убеждению, что мотивация – это сила, которая влияет на трудовое поведение, и каждая отдельная культура имеет отличие в том, как можно на него влиять [11]. И если объяснением большей отдачи на работе для американца могут быть деньги, а для француза честь, то для китайца – взаимные обязательства, а для датчан – коллегиальность (Там же, p. 12). А что же с русскими?

Мы можем выделить следующие специфические черты инновационного развития отечественных социально-экономических систем. Во-первых, в России исторически отсутствуют общественные механизмы, воспроизводящие и поддерживающие инновационный процесс. Россия в отличие от Запада никогда не имела четко оформленной правом идеи частной собственности. Индивидуальной собственности традиционно в сравнении с общинной отводилась вторичная роль, что в сочетании с православными духовными установками породило вошедшее в российскую хозяйственную ментальность убеждение: «отношение с властью по поводу собственности выше принципа собственности» [5, с. 73]. Такая позиция приводит к тому, что во времена спадов экономические агенты не пытаются продуциро- вать инновации, а напротив, стремятся сохранить прежние формы экономических отношений, надеясь на сложившиеся «личные контакты» и семейные, клановые связи. Несвоевременное изменение социально-экономических и организационно-управленческих отношений не позволяет вовремя предотвратить большие экономические потери в результате массового обесценивания капитала и квалификации кадров, занятых в устаревших или ставших неэффективными производствах, что, как следствие, ведет к обострению социальных противоречий и политическим конфликтам. Во-вторых, практически все инновационные проекты, реализуемые в России, носят внешний характер, т.к. они не были обусловлены потребностью российского общества и его элит. Большая часть современной российской элиты боится перемен из-за угрозы потери монопольных доходов и собственности на ресурсы. Выбранный политическими лидерами в качестве основного субъекта и инициатора инновационного развития средний класс (представители малого и среднего бизнеса) удручающе не многочислен для того, чтобы транслировать свои интересы в инновационном развитии. Такая ситуация приводит к тому, что слова о необходимости модернизации и инновационного развития социально-экономических систем всех уровней повисают в пустоте и сопровождаются «камланиями» – ритуальными ни к чему не обязывающими действиями, а вместо инноваций мы получаем поток псевдоинноваций, сопровождающийся неэффективным использованием ограниченных ресурсов и коррупцией.

Выявленные специфические черты делают до чрезвычайности важной проблему организации эффективной мотивации к инновационному развитию отечественных социально-экономических систем. Эффективной, прежде всего, с учетом российских социально-культурных особенностей и целей.

Немецкий философ В. Шубарт так описывал различие культурных кодов европейских народов: «Англичанин хочет наживаться от ближнего, француз – нравиться ближнему, немец – командовать ближним, а русский ничего от него не хочет. Он не желает превращать ближнего в свое средство» (цит. по: [9, с. 37]). Традиционные мейнстримовские учебники по менеджменту нацелены на управление типичным западноевропейским работником. А это порядочный и прилежный работник, законопослушный налогоплательщик, безупречный винтик, главная черта которого – рационализм. Конечно, эти системы управления будут давать неожиданные результаты применительно к объекту – носителю «русского культурного кода».

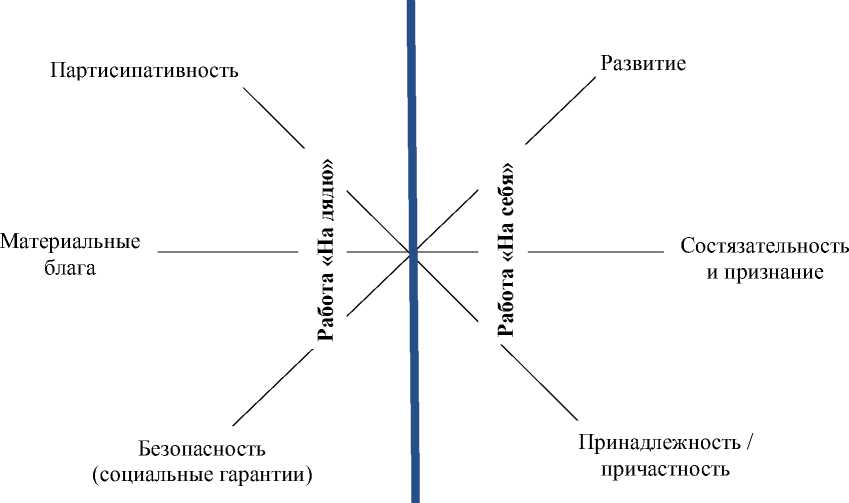

Полярность и максимализм мышления как характерные черты русского народа, по мнению Н. Бердяева, связаны с тем, что у России «нет дара средней культуры» [1]. Ему чужда срединность, в нем сочетаются крайности: вольность и рабство; разрушение и созидание индивидуализм и коллективизм, покорность и бунтарство. У работника – носителя «русского кода» – всегда существовало два полярных культурных архетипа: «работать на дядю» и «работать на себя».

Западный работник традиционно нацелен на работу на рынок («на дядю»), на получение общественной оценки полезности своего труда. Отсюда возникает стройная пирамида потребностей А. Маслоу, и теория Г. Минцберга находит себе подтверждение.

В отечественной же практике сложились иные модели рабочего поведения. Работая «на себя», человек нацелен на удовлетворение собственных, кстати, традиционно немногочисленных потребностей, в крайнем случае – на удовлетворение собственных амбиций путем проявления искусности в труде. При этом он никогда не преследует цели тиражирования своей продукции для продажи. В ответ на затруднения в процессе производства работник обычно не увеличивал затраты труда, а снижал потребности. Работая «на дядю», человек вкладывался в процесс труда только при условии направленности деятельности на общинное дело – на спасение рода (отечества). Вкладывался вплоть до жертвенности и надрыва сил. Все остальное время «труд на дядю» традиционно воспринимается как повинность (см. рис. на с. 140).

Архетипы работы на рутинное удовлетворение общественных потребностей в русской культуре не развиты, соответственно слабо действуют и традиционно сильные при низком уровне доходов и благосостояния методы экономического принуждения к труду. Деньги традиционно массовым работником воспринимаются как абстракция, как игра случая и ни в коем случае как подтверждение богоизбранности (как у протестантов).

Самореализация

Условия труда

Классификация мотиваторов инновационного развития социально-экономических систем по архетипам рабочего поведения *

У работника – носителя «русского кода» доминируют уравнительные ценности, не связанные с результатами конкретной хозяйственной деятельности. Одновременно при этом чрезвычайно выражено чувство сопричастности и справедливости, что не позволяет мотивировать работника пропорциональным вознаграждением из-за абсцентизма и феномена группового «сопротивления выработке».

В этом смысле культурный код русского работника напоминает маятник, его движения трудно спрогнозировать и отследить, а значит, им труднее управлять. Амбивалентность «русского кода» работника, как отмечают Ю.С. Емельянов, А.А. Хачатурян [5, с. 73], складывается как бы из нескольких частей, способных превращаться под воздействием внешних обстоятельств в свою противоположность, внезапно переходить от «любви к ненависти» от «рабской покорности к разбою». Для организации эффективной системы мотивации инновационного развития отечественных социально-экономических систем, по нашему мнению, необходимо все имеющиеся методики мотивации трудовой деятельности пропускать через призму выявленных специфических черт работника – носителя «русского кода» и в силу этого особое предпочтение в мотивации инновационного развития отдавать факторам из блока «работа на себя».

Список литературы Мотивация инновационного развития социально-экономических систем: социально-культурный аспект

- Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Сов. писатель, 1990.

- Васина И.С. Мотивирование творческой активности сотрудников в инновационной компании//Инновационное развитие человеческих ресурсов региона: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (2011, г. Волгоград). Волгоград: Изд-во ВАГС, 2011.

- Великанов В.В. Концепция и обоснование программы исследования корпоративной культуры//Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. №1. С. 129-133.

- Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры: практика и принципы/пер. с англ. М.: СП «Бук Чембэр Интернэшнл», 1992.

- Емельянов Ю.С., Хачатурян А.А. Человеческий капитал и модернизация России: институциональный и корпоративный аспекты. М.: Едиториал УРСС, 2011.

- Лободин П.В. Модернизация и социальная политика//Грани познания: электрон. науч.-образоват. журн. 2012. №2(16). URL: http://grani.vspu.ru/avtor/376.pdf.

- Мамедов К.О. Мотивационные аспекты активизации кадрового потенциала российских организаций//Инновационное развитие человеческих ресурсов региона: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Волгоград, 2011. С. 349-353.

- Хофстеде Г. Мотивация, лидерство, и организация: применимы ли американские теории в других странах//Вестник С-Петерб. ун-та. Сер. 8: Менеджмент. 2006. № 4. C. 134-162.

- Ясин Е. Новая эпоха -старые тревоги: экономическая политика. М.: Нов. изд-во, 2004.

- Crozier M. La société bloquée, Paris, éditions du Seuil, 1994.

- Hofstede G. Culture’s Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2001.