Мотивационные ресурсы инновационной образовательной деятельности педагогов

Автор: Маркина Нина Витальевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 2 (23), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены социокультурные контексты современной образовательной политики. Осуществлен анализ исследований мотивационной готовности педагогов к инновационной образовательной деятельности. Представлены результаты исследования структуры мотивации педагогов, имеющих опыт создания и внедрения инновационных проектов. Выявлено, что в структуре мотивационного профиля педагогов-инноваторов доминируют мотив «надежды на успех» и мотивы, заданные извне. Экспериментально доказано, что природа мотивационного ресурса педагогов-инноваторов кроется: а) в выборе ими деятельности, связанной с адекватной оценкой профессиональной ситуации и тщательным анализом своей подготовки, компетентности для решения профессиональных вопросов, возникающих внутри этой ситуации; б) в выборе тех профессиональных стратегий, которые заданы практикой совместной групповой деятельности, опытом командного взаимодействия.

Инновационная образовательная деятельность, мотивациионные ресурсы, структура мотивации, мотивация достижения

Короткий адрес: https://sciup.org/140234445

IDR: 140234445 | УДК: 371.12

Текст научной статьи Мотивационные ресурсы инновационной образовательной деятельности педагогов

Современная образовательная политика диктует новые вызовы и задачи, сохраняет тем самым запрос на развертывание инновационной деятельности как отдельных педагогов-новаторов, так и педагогических коллективов образовательных организаций. Это, по мнению многих психологов, предполагает серьезную, основательную ломку привычных стереотипов, связанных с изменением подходов к целевым ориентирам образования (К. Ангеловски, В. И. Журавлев, И. Ф. Исаев, Т. Ю. Коровина, В. С. Лазарев, В. П. Ларина. Л. С. Подымова, В. И. Слободчиков, О. Г. Хомерики, Р. Х. Шакуров, Т. И. Шамова, Н. И. Юсуфбекова и другие).

В работах О. Н. Коптяевой роль мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности определяется необходимостью разрешения таких реальных противоречий, как противоречие между потребностью педагогической практики в интенсивной инновационной деятельности учителя и его недостаточной готовностью, в том числе мотивационной; традиционным подходом в реализации инноваций и современными тенденциями, ориентированными на личность; потребностью в психологиче- ской поддержке, развитии психологической компетентности и отсутствием соответствующих усилий в организации

На региональном уровне среди первоочередных задач, стоящих сегодня перед педагогическими работниками образовательных организаций, определена задача формирования мотивационных условий развития естественнонаучного мышления учащихся в рамках реализации концепции «ТЕМП». Острота этого вопроса становится тем более очевидной, если соотнести позиции, обозначенные в концепции «ТЕМП», тенденции и перспективы, складывающиеся в современном высшем образовании и опыт педагогических коллективов по разработке инновационных образовательных проектов.

В докладе – отчете L. Johnson, S. Adams Becker, V. Estrada и A. Freeman, представленном в бизнес-школе Сколково, раскрыты результаты исследования основных тенденций, проблем и технологических прорывов в ближайших годы в области высшего образования. Среди проблем выделены: смешение формального и неформального обучения, улучшение цифровой грамотности, персонализированное обучение, обучение комплексному мышлению, конкурирующие модели образования и вознаграждение преподавания. Из тенденций развития высшего образования наиболее вероятно: все более активное использование смешанного обучения, перепланировка учебных помещений, большое внимание количественной оценке образовательного процесса, распространение открытых образовательных ресурсов, совершенствование культур преобразований и инноваций и повышение интенсивности сотрудничества между учебными заведениями.

Если говорить об образовательных технологиях, то эксперты дифференцируют их в зависимости от сроков реализации: обучение с использованием личных мобильных устройств, «перевернутые классы», организация пространств для практического обучения, и, наконец, долгосрочные технологии – технологии адаптивного обучения. Очевидно, что вызовы, брошенные высшему образованию современной реальностью, в ближайшие годы будут пролонгированы и в систему дополнительного профессионального образования (L. Johnson, S. AdamsBecker, V. Estrada, A. Freeman, 2015 год).

В. В. Кудинов, исследуя причины, препятствующие инновационной деятельности педагогов, подчеркивает, что психологическая готовность педагога к инновационной деятельности и особая группа навыков и умений рефлексивно-аналитического и деятельностнопрактического порядка наиболее важны для эффективного обеспечения процесса непрерывного профессионального развития всех педагогических работников предметной области. Среди причин, препятствующих инновационной деятельности педагогов, В. В. Кудинов отмечает: напряженный социальнопсихологический коллектив, вовлеченность педагогов в мобинг-процессы, эмоциональное выгорание, низкая степень готовности к проявлению субъектной позиции. Кроме того, им отмечается, что сформированность у многих педагогов таких личностных черт, как ригидность, пессимистичность и эмоциональная лабильность, также препятствуют становлению инновационного поведения и генеративной функции научного творчества.

На наш взгляд, целесообразно вскрыть не только причины, барьеры образовательной инноватики, но и выявить структуру, механизмы, закономерности развития мотивационного потенциала, мотивационных ресурсов успешной деятельности педагогов-инноваторов.

Следуя традиции экономистов и менеджеров, Е. Ю. Старкова под мотивационным потенциалом предлагает понимать отношение к труду, стаж работы по специальности, способность профессионального роста, что в свою очередь определяет способность адаптации к окружающим условиям и их изменениям. Е. Ю. Старковой выявлено, что при низком мотивационном потенциале у работника наблюдаются изоляция и индифферентность к целям организации. Средний мотивационный потенциал подразумевает начало включенности в организацию на уровне патерналистских потребностей. Высокий мотивационный потенциал задает включенность и идентификацию работника с целями организации.

В многолетних исследованиях социальнопсихологических факторов развития креативности специалистов Т. Эмабайл, доказано, что именно внутренняя мотивация человека создает наиболее оптимальные условия для развития креативного потенциала личности и успешной его реализации в условиях профессиональной деятельности.

Наиболее близки к нашему подходы работы О. Н. Коптяевой, посвященные изучению мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности, которую она определяет как совокупность внутренних мотивов, адекватных инновационной деятельности и обеспечивает успешность ее освоения и осуществления. Показателями мотивационной готовности к инновационной деятельности педагогов, по мнению О. Н. Коптяевой являются:

-

‒ проявление интереса к новшеству и его динамика (позитивное отношение к новшеству, желание им заниматься; переживание позитивных эмоциональных состояний по поводу инноваций, стремление оценивать свой профессиональный и личностный опыт с позиций инноваций; позитивное отношение к перспективам инновационной деятельности);

-

‒ сформированность мотива самосовершенствования (осознание своих возможностей, необходимости работы над собой, появление большей уверенности в себе);

‒ сформированность мотива преодоления затруднений (осознание педагогом недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить; понимание своих проблем, самостоятельность в их решении и ответственность).

В статье акцент сделан акцент на результатах эмпирического исследования мотивационных ресурсов инновационной образовательной деятельности педагогов, задающих мотивацию их профессионального развития.

Обозначенные выше аспекты предопределили логику выявления мотивационных ресурсов создания инновационных образовательных проектов.

Для изучения мотивационных ресурсов инновационной образовательной деятельности педагогов в нашем исследовании использован самоактуализационный семантический тематический апперцептивный тест (SAS-TAT), разработанный в научной школе В. Г. Грязевой-Добшинской (авторы методики: В. Г. Грязева-Добшинская, Н. В. Нестерова, Н. В. Маркина, 1995‒2007).

Мотивационная сфера личности включает в себя: потребности, инстинкты, мотивы и другие факторы, детерминирующие поведение челове- ка. Мотив (от лат. “movere” – приводить в движение, толкать) – это: побуждение к деятельности, связанной с удовлетворением потребностей субъекта, совокупность внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность; осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий и поступков.

Вопрос о том, что побуждает человека к деятельности, чем отличаются побудительные источники, определяющие различные виды деятельности и различающие поведение человека в рамках одной и той же деятельности, неоднократно рассматривался в работах У. Джеймса, З. Фрейда, А. Адлера, К. Левина, А. Аткинсона, А. Н. Леонтьева, Г. Хеккхаузена, Б. Вейнера, Ш. Ричи, А. Г. Маслоу, также В. К. Вилюнаса, Н. И. Сарджвеладзе, А. А. Новикова, В. С. Юркевич, А. В. Серого, И. Н. Семенова, В. Р. Ириной и других.

Одним из первых исследователей мотивации является Г. Мюррей, обозначивший собственную точку зрения на мотивацию человека и создавший специальный метод ее изучения – проективный метод.

Развивая идею З. Фрейда о «проекции» как «выброс психической энергии», Г. Мюррей трактует проекцию как «естественную тенденцию людей действовать под влиянием своих потребностей, интересов, всей психической организации».

Подобный механизм «диалога» глубинных структур личности с реалиями, окружающими человека, послужил Г. Мюррею основой для разработки тематического апперцептивного теста (ТАТ), стимульный материал которого представляет собой ряд сюжетных картинок со слабо структурированным содержанием.

Интерпретация рассказов, составленных испытуемым по картам ТАТ, позволяет выявить проявление конкретных мотивационных тем, мотивов. В научной школе В. Г. Грязевой-Добшинской, изучающей проблемы социальной психологии творчества и инновационного менеджмента, разработан принцип интеграции проективного метода и метода психосемантики (прежде всего, техники репертуарных решеток Дж. Келли).

В процессе индивидуальной диагностики на основе самоактуализационного семантического тематического апперцептивного теста (SAS-

TAT) испытуемый попадает в ситуацию построения субъективных семантических пространств, структурированных мотивационными полюсами.

В отличие от классической техники репертуарной решетки испытуемые не формулируют семантические фразы, задающие полюса ролевых конструктов. Им предлагается список заданных семантических высказываний.

В целом самоактуализационный семантический ТАТ позволяет выявить тенденцию предпочтения тех или иных мотивов личности и определить структуру мотивации как совокупность важных мотивов деятельности. Мотивация достижения представлена такими мотивами, как: (НУ) мотив «надежда на успех» (человек ставит перед собой положительно сформулированную цель достижения или работы) и (БН) мотив «избегание неудачи» (желание или надежда избежать неуспеха в деятельности, направленной на достижение).

Мотивация самореализации определяется соотношением мотива самоактуализации и мотивации, заданных извне: (П +) мотив самореализации, мотив «поддержка с опорой на себя (внутренняя ориентация на собственные принципы и мотивы; принятие на себя ответственности за события своей жизни; сильная реакция на утрату личной свободы; активный поиск информации; уверенность в себе; не склонны подчиняться давлению других людей) и (П - ) мотивация заданная извне, мотив «поддержка с опорой на других» (направленность на других, зависимость поведения от окружения, внешних сил; приписывание ответственности за события своей жизни другим людям, случаю, судьбе.

Мотивация творчества включает в себя: (Г) мотив «гибкость» (способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию; адекватно и вариативно реализовывать свои ценности в поведении, взаимодействовать с окружающими людьми; адекватность изменения психологических позиций) и (Т) мотив «творческая направленность» (личностная характеристика, в которой представлено мотивационно-смысловое ядро личности, содержательно обусловливающее процессы самовыражения и самореализации человека; преобладание ценностей создания нового; совокупность мотивов, направленных на активно-преобра- зовательное отношение к окружающему миру, на формирование индивидуализированной системы личностных качеств, обеспечивающих устойчивость поведения личности в разнообразных жизненных ситуациях).

В процессе обработки протокола-решетки каждому выбранному испытуемым высказыванию приписывается определенный шифр. Это сочетание задает структуру мотивации личности, а степень выраженности баллов по каждому виду мотивов дает возможность получить мотивационный профиль.

В ходе анализа данных можно выявить, какие виды мотивационных тем (мотивов) выбирает испытуемый чаще всего, каким образом они связаны между собой.

Особенности этой взаимосвязи позволяют выявить мотивационный профиль личности и составить представление о системе мотивационных конструктов, определяющих предпочтение личностью той или иной деятельности.

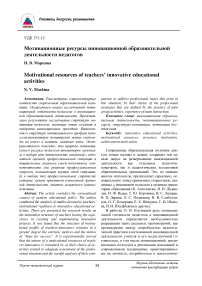

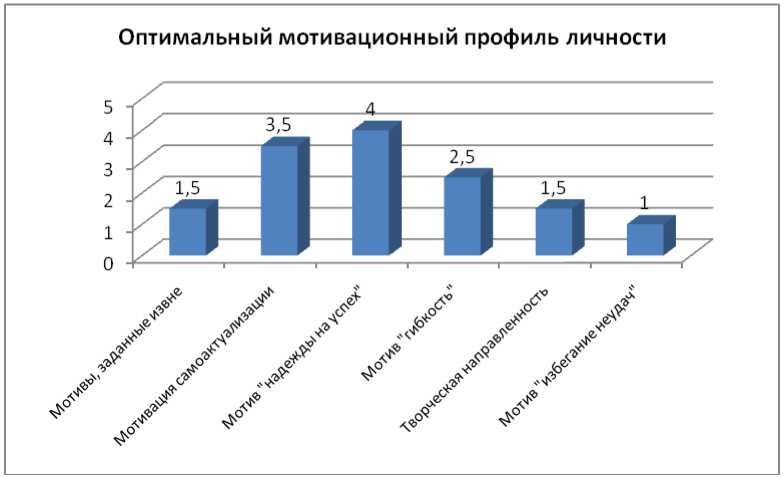

В процессе стандартизации методики SAS-TAT и ее использовании в ряде исследований мотивационных ресурсов субъектов инновационной экономики региона (работы В. Г. Грязевой-Добшинской, Ю. В. Дмитриевой, В. А. Глуховой, Н. В Маркиной, Е. С. Теребовой) выявлено оптимальное сочетание мотивов в мотивационно профиле специалистов-инноваторов (рис. 1). Перейдем к рассмотрению результатов первой серии исследования. Ниже на рисунке 1 представлен мотивационный профиль педагогов, имеющих опыт инновационной деятельности в области разработки и реализации образовательных программ по работе с одаренными и мотивированными детьми, а также детьми, занимающимися учебно-исследовательской и проектной деятельностью (рис. 2). Как видно из рисунка 2, очевидны особенности структуры мотивационного профиля педагогов, имеющих опыт инновационной деятельности. Анализ результатов первой серии исследования позволил выявить ряд фактов.

Во-первых, в структуре их мотивации доминируют мотив «самоактуализации» (П + = 3,20; П+ норма = 3,5) и мотивы, заданные извне (П- = 2,74; П— норма = 1,5). Во-вторых, мотивы, задающие мотивацию достижения, находятся на вторых позициях: мотив «надежды на успех» (НУ = 2,43; НУ норма = 4) и мотив «избегания неудач» (БН = 2,26; БН нор ма = 1).

Рис. 1. Оптимальный мотивационный профиль специалистов-инноваторов (SAS-ТАТ, апрель 2011 г.)

Рис. 2. Структура мотивационного профиля педагогов, имеющих опыт инновационной образовательной деятельности (SAS-ТАТ, апрель 2011 г.)

В третьих, наименее проявленными являются мотив «гибкости» (Г = 1,24; Гнорма= 2,5) и мотив «творческая направленность» (Т = 2,13; Т норма = 1,5). Другими словами, визуально мы наблюдаем различия между мотивационном профилем педагогов-инноваторов и оптимальным профилем специалистов-инноваторов. Но значения критерия Манна-Уитни (ИЭмп = 18) и значение рангового критерия Уилкоксона (ТЭмп = 11,5) находятся в зоне незначимости.

Это снимает вопрос о различии и доказывает сходство двух мотивационных профилей. Другими словами, на основе результатов первой серии проведенного исследования можно говорить о специфике мотивационного профиля педагогов, занимающихся разработкой и реализацией инновационных образовательных проектов по сравнению с таковым педагогов, не имеющих подобного профессионального опыта.

Кроме того, осуществленное сравнение оптимального мотивационного профиля и мотивационного профиля педагогов-инноваторов на основе биноминального альфа-критерия позволило обнаружить, что имеют место вариативные сдвиги в проявлении таких мотивов, как: мотив «избегания неудачи» (α эмп = (БН) 0,558 ≥ α теор (БН) = 0,280), мотив гибкости (α эмп (Г) = 0,504≥ α теор (Г) = 0,280), мотив «надежды на успех» (α эмп (НУ) = 0,393 ≥ α теор (НУ) = 0,280) и творческая направленность (α эмп = (Т) 0,213 ≥ α теор (Т) 0,280).

Другими словами, педагоги, имеющие опыт инновационной деятельности, могут быть мотивированы различным сочетанием выбора между деятельностью, связанной с позитивной мотивацией достижения (НУ) и деятельностью других типов. Подобную вариативность в степени выраженности в мотивационных профилях педагогов демонстрирует мотив «гибкость» (Г) от отсутствия до значимого проявления.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обращение педагогов к разработке инновационных образовательных программ, проектов, создание локальных или комплексных инновационных продуктов связано с мощным мотивационным ресурсом, природа которого кроется: а) в выборе ими деятельности, связанной с адекватной оценкой профессиональной ситуации и тщательным анализом своей подготовки, своей компетентности для решения вопросов, возникающих внутри этой ситуации; б) в выборе тех профессиональных стратегий, которые заданы практикой совместной групповой деятельности, опытом командного взаимодействия и умения соотнести цели и задачи своего профессионального и личностного развития с целями и задачами педагогического коллектива.

В целом можно сделать вывод, что инновационная образовательная деятельность педагогов-инноваторов связана с мотивацией профессионального развития.

Список литературы Мотивационные ресурсы инновационной образовательной деятельности педагогов

- Амабайл Т. М. Как убить творческую инициативу//Креативное мышление в бизнесе. (Серия «Классика HarvardBusinessReview»); пер. с англ. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. -232 с. -С. 9-35.

- Концепция развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» /сост. Е.А. Коузова, Е.А. Тюрина, М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов. Ф.А. Зуева, А.В. Ильина; под ред. В.Н. Кеспикова. - Челябинск: ЧИППКРО, 2015. - 88 с.

- Коптяева О. Н. Мотивационная готовность педагогов к инновационной деятельности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07/Коптяева Ольга Николаевна. -Ярославль, 2009. -243 с.

- Кудинов В. В. Причины, препятствующие становлению инновационной деятельности педагогов./В. В. Кудинов//Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: научно-теоретический журнал. -№ 3-4 (16-17). -2013. -С. 34-39.

- Маркина Н. В. Самоактуализационный семантический ТАТ: структура методики и ее эвристические возможности /Н. В. Маркина, В.Г. Грязева-Добшинская, Н. В. Нестерова /Социальная психология творчества - 2007 /под ред. В. Г. Грязевой-Добшинской, Н. В. Маркиной. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. - С. 112-119.

- Соколова Е. Т. Психологическое исследование личности: проективные методики/Е. Т. Соколова. -М.: ТЕИС, 2002. -150 с.

- Старкова Е. Ю. Механизм формирования мотивационного потенциала как фактор эффективного управления человеческими ресурсами//Креативная экономика. -2011. -№ 11 (59). -С. 61-65.

- Ильясов Д. Ф., Ильясова О. А. Развитие представлений о педагогических теориях и подходах к их проектированию//Сибирский педагогический журнал. -2010. -№ 1. -С. 39-50.

- Теребова Е.С. Особенности мотивационно-смысловой сферы руководителей среднего звена. / Н. В. Маркина, Е. С. Теребова / Социальная психология творчества - 2007. / отв. ред. В. Г. Грязева-Добшинская, Н.В. Маркина. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. - С. 68-75.

- Johnson L., Adams Becker S., Estrada V. и Freeman A. (2015). Отчет NMC Horizon: высшее образование -2015 г. Остин, Техас: New Media Consortium . -Режим доступа: www.eme.ru/post/nms-report/dutain (дата обращения: 13.11.2015). References:

- Amabayl T. M. How to Kill the Creative Initiative . Kreativnoe myshlenie v biznese , M., 2006, 232 p.

- Kontseptsiya razvitiya estestvenno-matematicheskogo i tekhnologicheskogo obrazovaniya v Chelyabinskoy oblasti “TEMP” edited by E. A. Kouzova, E. A. Tyurina, M. I. Solodkova, D. F. Il'yasov, F. A. Zueva, A. V. Il'ina, V. N. Kespikov, Chelyabinsk, 2015, 88 p.

- Koptyaeva O. N. Motivatsionnaya gotov-nost' pedagogov k innovatsionnoy deyatel'nosti: dis. … kand. psikhol. nauk: 19.00.07 , Yaroslavl', 2009, 243 p.

- Kudinov V. V. The Reasons Hindering the Formation of Innovative Activity of Teachers . Nauchnoe obespechenie sistemy povysheniya kvalifikatsii kadrov , N 3-4 (16-17), 2013, pp. 34-39.

- Markina N.V. Self-Actualizational TAT: Structure of the Technique and its Heuristic Potential. / N.V. Markina, V.G. Gryazeva-Dobshinskaya, N.V. Nesterova, / Sotsialnaya psikhologiya tvorchestva / red. V.G. Gryazeva-Dobshinskaya, N.V. Markina. - Chelyabinsk: South Ural State University, 2007 - 112-119 p.

- Sokolova E. T. Psikhologicheskoe issledovanie lichnosti: proektivnye metodiki , M., 2002, 150 p.

- Starkova E. Yu. The Mechanism of Forming the Motivational Potential as a Factor of the Efficient Human Resources Management . Kreativnaya ekonomika , 2011, N 11 (59), pp. 61-65. URL: http://old.creativeconomy.ru/articles/14233.

- Il'yasov D. F., Il'yasova O. A. Knowledge about the Pedagogical Theories and Approaches to their Design . Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal , 2010, N 1, pp. 39-50.

- Terebova E. V., Markina N. V. Features of Motivational Sphere of Middle Managers . Sotsial'naya psikhologiya tvorchestva. Vypusk 3 edited by N. V. Markina, V. G. Gryazeva-Dobshinskaya, Chelyabinsk, 2007, 208 p.

- Johnson L., Adams Becker S., Estrada V., Freeman A. Report of NMC Horizon: the higher education -2015 . Access mode: https://www.eme.ru/post/nms-report/dutain (Accessed: 13.11.2015).