Может ли пористость быть критерием бокситизации глинистых пород?

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128097

IDR: 149128097

Текст статьи Может ли пористость быть критерием бокситизации глинистых пород?

Возможность аллитизации осадочных глин и глинистых пород с образованием бокситовых месторождений в течение продолжительного времени, особенно на первом этапе их изучения, не признавалась большинством отечественных и зарубежных геологов. Даже такие известные геологи, как А. Д. Архангельский [1], С. Ф. Малявкин [2], fi. К. Горецкий [3], внесшие крупный вклад в решение бокситовой проблемы СССР, ставили ее под сомнение. Считалось, что поскольку глины и глинистые породы под воздействием поверхностных и грунтовых вод легко переходят в пластичное состояние и что это неминуемо приводит к закрытию в них поровых полостей и, следовательно, к резкому снижению фильтрационных свойств, то и образование бокситов по глинам из-за слабого выноса кремния, щелочных и других подвижных элементов маловероятно.

В то же время, хотя и с определенными оговорками, высказывались противоположные мнения, согласно которым, в условиях переменно влажного тропического климата бокситизация глинистых пород, включая изначально пластичные глины, вполне возможна и в благоприятных случаях может привести к образованию промышленных месторождений бокситов.

Из зарубежных геологов такую концепцию наиболее последовательно продвигал В. Т. Аллен (V. T. Allen), который, начиная с 1935 г., неоднократно обращался к этому вопросу. В результате изучения ряда бокситовых месторождений США он пришел к выводу о том, что десилификация твердых глин и замещение их минералов гиббситом, бемитом и диаспором может происходить достаточно интенсивно, поскольку такие глины обладают значительной пористостью и сравнительно легкопроницаемы для нисходящих атмосферных вод, выносящих из глин кремний и все подвижные элементы. Согласно В. Т. Аллену [4], диаспоровые бокситы в штатах Миссури, Пен- сильвания, Вашингтон и Калифорния образовались по флинтклеям* , а гиббсит в бокситах штатов Джорджия и Алабама — по твердым и умеренно твердым каолинитовым глинам. Низкая пластичность и слабая размокае-мость этих пород обеспечивали, по его мнению, длительную сохранность их поровых пространств и устойчивый промывной режим, приведшие в итоге к образованию бокситов.

В другой своей работе [5] В. Т. Аллен привел ряд конкретных данных по пористости и проницаемости флинт-клеев, бемитовых и диаспоровых бокситов. Последние он называл, правда, не бокситами, а бокситовыми глинами, хотя содержание А12О3 составляло в них от 60 до 73 %. Но не все из приведенных в его работе показателей могут быть безоговорочно приняты. Это касается, прежде всего, величины открытой (в его работе эффективной) пористости флинтклеев, которая при одном и том же содержании А12О3 (38— 39 %) варьируется, по определениям автора, в чрезвычайно широком диапазоне — от 0.1 до 31 %. Сомнительно, чтобы по флинтклеям с пористостью 0.1 % могли образоваться столь высокоглиноземистые бокситы. Разноречивы также данные по проницаемости самих бокситов. В первой из помещенных в этой же работе таблиц коэффициент проницаемости у диаспоровых бокситов на два порядка выше, чем у бемитовых, но уже в следующей таблице он у обоих минеральных типов бокситов находится чаще на одном и том же уровне. Это обусловлено, по-видимому, тем, что анализировались бокситы, в разной мере подвергшиеся вторичным изменениям и наложенной минерализации. К тому же, судя по всему, склонялся и сам В. Т. Аллен, но вместе с тем он счел возможным распространить эти данные и на поструд-но неизмененные бокситы и сделал ряд общих заключений, которые вкратце сводятся к следующему:

— эффективная пористость флинт- клеев, бемитовых и диаспоровых глин не находится в прямой и постоянной зависимости от их проницаемости и содержания глинозема;

— бемитовые бокситы обладают почти такой же эффективной пористостью, как и диаспоровые, но по сравнению с ними имеют более низкий коэффициент проницаемости (фильтрации);

— диаспоровые бокситы характеризуются наиболее высокой проницаемостью, а флинтклей — самой низкой;

— явное увеличение проницаемости и содержания глинозема от флинт-клеев к бокситам свидетельствует об аллитизации флинтклеев и образовании по ним ряда месторождений бемитовых и диаспоровых бокситов США.

Большая часть этих и других заключений хорошо согласуется с приводимым им фактическим материалом и не вызывает сомнений. Непонятным остается лишь то, почему бемитовые бокситы, обладающие, по заключению автора, почти такой же эффективной пористостью, как и диаспоровые, в ряде случаев имеют по сравнению с ними на два порядка меньшую величину проницаемости.

В работах В. Т. Аллена нам не удалось найти прямых доказательств формирования бокситовых месторождений непосредственно по пластичным разновидностям глин. Правда, он приводит ряд примеров нахождения гиббсита и бемита в подбокситовых «мягких» глинах, но рассматривает такие бокситоносные толщи как результат выветривания и бокситизации иных типов алюмосиликатных пород — сланцев, базальтов, сиенитов и др. В то же время В. Т. Аллен допускал возможность образования бокситов при латеритизации глинистых отложений, сложенных пластичными каолинами, однако конкретных примеров не привел.

Более определенно по этому вопросу высказывался С. Г. Вишняков [6], который считал, что слабая проницаемость первично пластичных глин не является непреодолимым препятстви-

ем для их преобразования в бокситы и что она может лишь временно затормозить этот процесс, пока глины не освободятся от избыточной слабо связанной воды и не превратятся в твердую водопроницаемую породу. Однако он не показал это на конкретных примерах.

Переходы мягких глин в уплотненные вплоть до аргиллитов, а тех через глиноземистые породы в бокситы мы наблюдали по керну отдельных скважин, вскрывших полные разрезы бокситорудной и подстилающей ее глинистой толщи на южнотиманских месторождениях бокситов [7]. На примере таких разрезов еще в начале их изучения нами предполагалось проследить изменения пористости и проницаемости от нижних глин до бокситов включительно, установить существующие между ними зависимости и возможность их использования в качестве критериев бокситизации глинистых пород. К сожалению, полностью осуществить задуманное не удалось. Из-за отсутствия соответствующего оборудования от изучения проницаемости пришлось отказаться и ограничиться определениями объемного веса и открытой пористости**. Не смогли также получить полноценные данные по этим показателям и для «мягких» листоватых глин, залегающих непосредственно на бокситоматеринских глинисто-карбонатных породах. По ним удалось сделать лишь пять определений, но и те оказались малодостоверными и несопоставимыми. Поэтому пришлось ограничиться определениями пористости и объемного веса только по рудоносной толще. Они производились с использованием описанных в литературе методик [8 и др.], но вместо воды применялся керосин с удельным весом 0.7 г/см3. Образцы пород и бокситов предварительно обезвоживались в сушильном шкафу при температуре 105 °С и потом взвешивались с точностью до 10 мг. Затем они замачивались в керосине и снова поступали на взвешивание. После этого образцы опускались в сосуд с керосином и еще раз взвешивались. Такие операции по части проб пород и бокситов выполнялись на двух параллельных образцах и для последующих расчетов использовались их средние величины.

Объемный вес ( d ) вычислялся по формуле:

7 ^О’7 3

г/см3.

Р2-РЗ

Открытая пористость (µ) рассчитывалась по формуле:

Р2-Р1

%,

Р2 — РЗ где (вес, г) P1 — предварительно высушенный образец; Р2 — образец, насыщенный керосином; Р3 — насыщенный образец в керосине.

Наибольшее количество определений было сделано по южнотиманским нижнекаменноугольным бокситам, ал-литам и глинистым породам Тимшер-ского месторождения, значительно меньше по Кедвинскому месторождению (рис. 1). В целях получения более полной информации определения производились по наиболее характерным для этих месторождений литологическим и минеральным разновидностям бокситов, включая высокосернистые и

Т а б л и ц а 1

Объемные веса и величина пористости бокситов, аллитов и каолинитовых пород Тимшерского месторождения

|

Литотипы пород |

Содержание главных компонентов, % |

Объемные веса, f/cmj |

Пористость, % |

|

|

А12О3 |

SiO, |

|||

|

Бокситы (20) |

47.66-72.01 |

4.12-22.0 |

1.60-1.86 |

26.07-38.61 |

|

61.15 |

11.70 |

1.73 |

31.61 |

|

|

Аллиты (16) |

29.28 - 52.49 |

22.65-46.10 |

1.52-1.86 |

19.02-35.06 |

|

41.69 |

31.49 |

1.80 |

26.14 |

|

|

Каолинитовые |

30.81-37.52 |

33.63-41.70 |

1.65-1.96 |

16.47-30.42 |

|

породы (13) |

33.99 |

37.10 |

1.88 |

20.73 |

Примечания: 1. Над чертой — предельные величины, под чертой — средние; в скобках — количество изученных проб. 2. Объемные веса приведены для обезвоженных при 105 °С образцов.

Рис. 1. Схема расположения Кедвинского и Тимшерского бокситовых месторождений многокальциевые, встречающиеся на Тимшерском месторождении.

Первая же серия определений по Тимшерскому каолинит-бемитовому месторождению показала, что объемные веса и пористость бокситов, как и генетически связанных с ними аллитов и каолинитовых глин, зависят от многих факторов: условий отложения, первичных химического и минерального составов, масштабов развития и особенностей распределения новообразованных минералов, размеров обломков и т. д. Было замечено, что под совокупным воздействием этих факторов (или части факторов) пористость и объемные веса бокситов и ассоциирующихся с ними аллитов и каолинитовых пород могут изменяться в широких пределах, существенно отклоняясь от их средних показателей (табл. 1). Последующие определения показали, что наибольшие изменения первичных величин пористости и объемного веса вызваны новообразованной, наложенной минерализацией. В то же время было установлено, что по средним величинам объемного веса, и особенно пористости, бокситы, аллиты и каоли-нитовые породы заметно отличаются друг от друга.

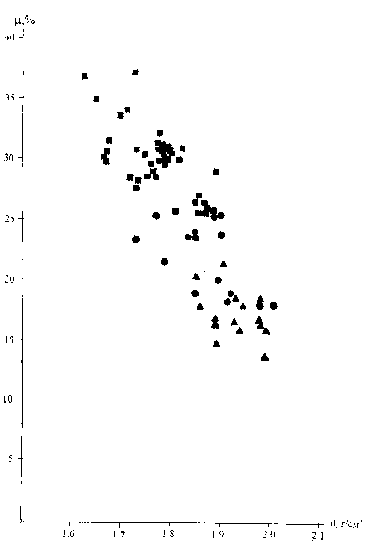

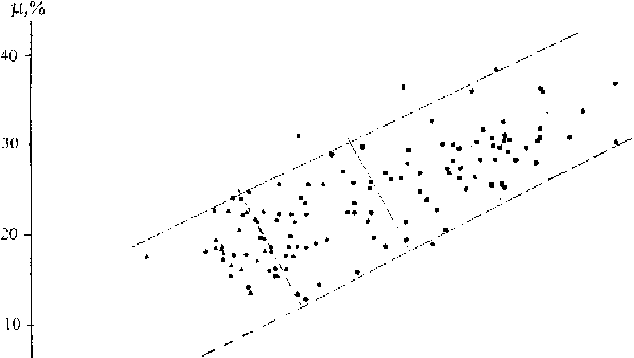

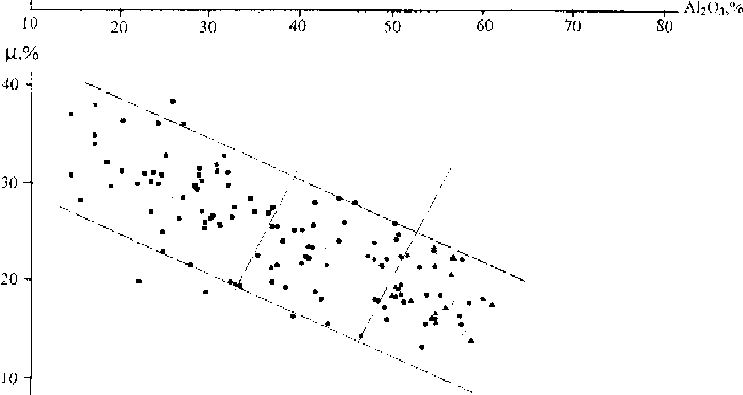

Как и ожидалось, между объемным весом и пористостью бокситов и связанных с ними глиноземистых пород этого месторождения существует обратная или близкая к ней зависимость (рис. 2). Она наиболее отчетливо проявляется в тех разновидностях бокситов и пород, которые слабо или совсем не подвергались вторичным изменениям. Величина открытой пористости в таких случаях находится обычно в прямой (или близкой к ней) зависимости от содержания А12О3 и в обрат-

Рис. 2. График зависимости между открытой пористостью (м) и объемным весом ( d ) в разрезах бокситоносной толщи Тимшер-ского месторождения. — бокситы, — аллиты, — каолинитовые породы

ной — от содержания SiO2 (рис. 3). О том же свидетельствуют корреляционные отношения, установленные между ними в бокситах Западной и 1-й Тимшерской залежей этого месторождения. Коэффициент корреляции между А12О3 и пористостью в первой залежи составил +0.76, во второй +0.46, тогда как между содержанием SiO2 и пористостью он был равен соответственно ‒0.50 и ‒0.52.

Основываясь на полученных данных, можно было полагать, что пористость тимшерских бокситов будет также зависеть от содержаний их главных минералов — бемита, как носителя преобладающей части глинозема (А1 2О3), и каолинита — практически единственного кремнийсодержащего минерала, что и подтвердилось последующими определениями и расчетами. С увеличением содержания бемита величина пористости неизменно, хотя и не всегда строго соразмерно, возрастала, тогда как при повышении содержа-

--------■-------i---------(----------------1---------т--1----- SiOj.% с 10 20 3() 40 ^0

Рис. 3. График зависимости открытой пористости (м) от содержаний Al2O3 (а) и SiO2 (б) в бокситах и ассоциирующих с ними породах Тимшерского месторождения.

Обозначения те же, что и на рис. 2

ния каолинита она смещалась в сторону уменьшения.

Здесь важно особо подчеркнуть то, что в разрезах бокситоносной толщи данных залежей при переходе от каолинитовых глин и аргиллитов к алли-там, а тех к бокситам происходит явное увеличение открытой пористости при заметном уменьшении объемного веса. Это достаточно отчетливо прослеживается как на приведенных выше графиках, так и по изменению средних показателей пористости и объемного веса (см. табл. 1).

В случае присутствия значительного количества новообразованных минералов, таких, как пирит, марказит, кальцит, получивших достаточно широкое развитие в некоторой части тимшерс-ких бокситов, отмеченные выше зависимости существенно усложняются. При этом объемный вес и пористость изменяются не всегда согласуясь с соответствующими изменениями содержаний сульфидов железа и кальцита.

Весьма показательны в этом отношении данные по наиболее высокосернистым и высококальциевым бокситам. Так, объемный вес одного из образцов боксита, содержащего 11.43 % сульфидных минералов, составил 1.93 г/см3, а у другого образца, с почти наполовину меньшим содержанием этих же сульфидов (6.08 %), он оказался равным 2.13 г/см3. Казалось бы, увеличение содержания сульфидов железа с более высоким удельным весом (4.95—5.03 г/см3), чем у бемита (3.05 г/см3) и каолинита (2.7 г/см3), неизбежно должно привести и к большему объемному весу боксита, но, как видно, так происходит не всегда.

Величина открытой пористости также нередко изменяется несопряженно с содержаниями кальцита и сульфидных минералов железа. У одного сильно кальцитизированного (45.95 % СаСО3) и сульфидизированного (11.98 % FeS2) образца боксита пористость составила всего 4.99 % при объемном весе 2.25 г/см3, тогда как у другого образца со сходными содержаниями кальцита (52.95 %) и сульфидов железа (9.38 %) она была равной 26.96 % при малой величине объемного веса — 1.71 г/см3.

Для объяснения этих «парадоксов» пришлось обратиться к изучению петрографических шлифов. Было установлено, что в приведенных выше примерах бокситы изначально сильно отличались по степени пористости, формам 11

и размерам поровых полостей, а следовательно, и по первичному объемному весу. Эта разница была, по-видимо-му, настолько существенной, что, несмотря на более интенсивную последующую сульфидизацию высокопористого боксита, его объемный вес так и не достиг уровня, характерного для менее пористых и менее сульфидизиро-ванных разновидностей бокситов. Было замечено также, что величина открытой пористости зависит не только от содержания сульфидов железа и кальцита, но и от особенностей форм их нахождения в породах и бокситах. В крупнопористых разностях бокситов эти минералы часто выстилают лишь стенки больших пор, оставляя их полости открытыми, в то время как в мелкопористых бокситах они чаще полностью заполняют большинство пусто-ток, резко снижая тем самым величину открытой пористости.

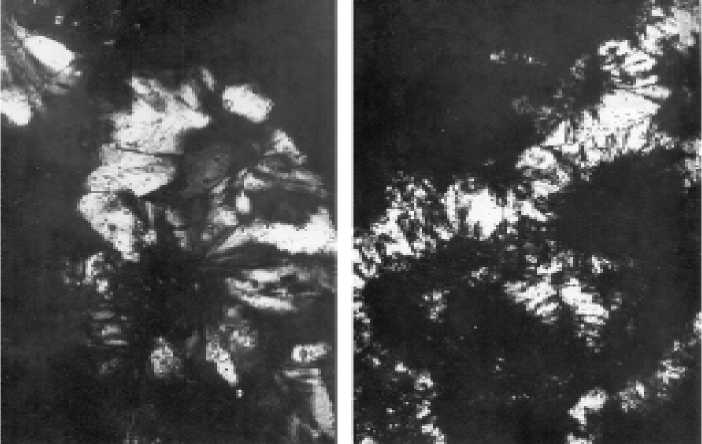

По Кедвинскому месторождению пористость бокситов и сопровождающих их пород определялась также по двум рудным залежам — Верхнеухтинской и Ваповской. В данном случае это было вызвано тем, что бокситы в них представлены разными минеральными типами: каолинит-гиббситовым в Верхнеухтинской залежи, смешанным као-линит-бемит-гиббситовым и чередующимися с ним каолинит-бемитовым и каолинит-гиббситовым типами в Вапов-ской залежи. Бокситы этих двух залежей в отличие от тимшерских практически бессернистые и бескальциевые. Еще одной особенностью их является то, что в них значительное развитие получил новообразованный, постседиментационный гиббсит. Он более широко распространен в Верхнеухтинской залежи в составе обломочных «песчаниковидных» бокситов, в которых местами заполняет почти все поровые и межзеренные полости (рис. 3). Вторичный гиббсит в том или ином количестве встречается и среди других мелко- и микропористых литологических разновидностей бокситов. Он нередко приурочен также к усадочным микротрещинам каменистых и редкобобовооолитовых бокситов и аллитов.

В участках интенсивного развития новообразований гиббсита происходит существенное уменьшение пористости. Так, в одном из образцов песчаниковидного боксита, содержащего около 58 % гиббсита, преимущественно вторичного происхождения, пористость составила 22.95 %, тогда как в 12

подобных же песчаниковидных бокситах и высокомодульных аллитах с содержаниями 41 и 42 % гиббсита, но с менее значительным количеством новообразованного, она оказалась равной 37.69 и 37.78 % соответственно.

Такие низко- и высокопористые разности встречаются весьма редко. Они практически не сказываются на обобщенных по многим определениям средних показателях пористости и объемного веса бокситов данной залежи. Более того, по их средним величинам бокситы не отличаются от аллитов и каолинитовых пород (табл. 2). Однако из этого не следует, что между объемными весами и пористостью, как и между ними и содержаниями химических и минеральных компонентов в верхнеухтинских бокситах и глиноземистых породах, нет никаких зависимостей. Но они здесь проявляются весьма редко, лишь в однотипных литологических разновидностях. В наличии таких зависимостей можно было убедиться на примере некоторых образцов обломочных бокситов и аллитов.

Т а б л и ц а 2

Объемные веса и пористость бокситов, аллитов и каолинитовых пород Верхнеухтинской залежи Кедвинского месторождения

|

Объемные веса, r/cMJ |

Пористость, % ' |

Содержания главных химических компонентов, % |

Содержания главных минералов, % |

||

|

А12ОЭ |

SiO2 |

Гиббсиг |

Каолинит |

||

Бокситы (6)

|

1.49-1.69 1.62 |

22.95 - 39.20 28.68 |

48.41 -52.29 50.0 |

17.66-19.80 |

42.3 - 57.8 |

38.9 - 42.5 |

|

19.03 |

48.0 |

40.9 |

Аллиты (8)

|

1.46-1.69 |

22.94-37.78 |

41.09-48.94 |

25.18-36.44 |

17.2-42.4 |

50.3 - 78.4 |

|

1.63 |

28.31 |

44.85 |

29.68 |

29.5 |

62.0 |

Каолинитовые породы (6)

|

1.51 -1.76 1.64 |

22.94-33.08 28.67 |

32.46-39.16 36.07 |

35.58-43.05 40.48 |

сл. |

76.5 - 92.6 87.0 |

Примечание. Примечания те же, что и к табл. 1.

Т а б л и ц а 3

Величина пористости разных минеральных типов бокситов в разрезе скв. 107 Ваповской залежи Кедвинского месторождения

|

Нумерация пластов боксита (сверху вниз по разрезу) |

Минеральный тип боксита |

Содержание бокситообразующих минералов, % |

Величина пористости, % ' |

||

|

Гиббсит |

Бемит |

Каолинит |

|||

|

Первый |

Каолинит-бемитовый |

6.50 |

42.70 |

40.85 |

34.27 |

|

Второй |

Каолинит-бемит-гиббситовый |

41.0 |

20.0 |

30.50 |

19.79 |

|

Каолинит- |

|||||

|

Третий |

гиббсит-бемитовый |

16.40 |

37.10 |

39.35 |

25.47 |

|

Четвертый: верхняя часть |

Каолинит-бемит-гиб б ситовый |

36.90 |

14.20 |

41.69 |

18.76 |

|

нижняя часть |

Каолинит-бемитовый |

8.9 |

50.20 |

33.71 |

33.11 |

По средним величинам объемного веса и пористости, как и по силе связи между содержанием глинозема и пористостью, каолинит-гиббситовые бокситы Верхнеухтинской залежи заметно уступают каолинит-бемитовым бокситам Тимшерского месторождения, что следует из соспоставления данных, приведенных в табл. 1 и 2. Еще более показательны в этом отношении результаты их определений по разрезу рудоносной толщи, вскрытому скв. 107 на Ваповской залежи. Этот разрез примечателен тем, что в нем установлены четыре пласта литологически однородных пелитоморфных бокситов, относящихся к разным минеральным типам. В верхнем рудном пласте и в низах четвертого пласта бокситы каолинит-бе-митового типа, во втором и верхней части четвертого пласта — каолинит-бемит-гиббситового, а в третьем пласте — каолинит-гиббсит-бемитового. Содержания главных минералов и величина пористости бокситов, приведенные в табл. 3, показывают, что наиболее высокопористыми (33—34 %)

являются каолинит-бемитовые бокситы. В смешанных минеральных типах величина пористости зависит от того, какой из глиноземных минералов, гиббсит или бемит, доминирует в данном конкретном типе бокситов. При преобладании гиббсита пористость смещается в сторону понижения. Так, во втором пласте и в верхней части четвертого пласта она составляет всего 19.79 и 18.76 %. В случае же преобладания бемита пористость бокситов явно сдвигается в большую сторону, что нашло отражение в третьем рудном пласте, где она достигает 25.47 %.

Рис. 4. Вторичный гиббсит (белое), заполняющий поры и межзеренные полости в бокситах Кедвинского месторождения. Шлиф. Увел. 80

Самые высокопористые разности среди бокситов были встречены в каменистых микротрещинных разновидностях (39.20 %), в аллитах — среди высокомодульных обломочных (37 .78 %), а в каолинитовых породах — среди оолитово-бобовых (33.78 %). Наиниз-шей открытой пористостью, порядка 20—25 %, характеризовались обычно плотносложенные пелитоморфные породы и бокситы. Такую же низкую пористость имеют, как отмечалось, отдельные образцы других литологических разновидностей бокситов, в частности верхнеухтинских обломочных, если в них присутствует значительное количество новообразованного гиббсита. Было замечено, что увеличение суммарного содержания первичного и вторичного гиббсита неизменно сопровождается уменьшением пористости бокситов и что это происходит независимо от того, за счет какого источника алюминия, внешнего или внутреннего, шло новообразование гиббсита.

Что касается объемного веса, то у большинства образцов вторично гиб-бситизированных бокситов он был выше, чем у неизмененных. Исключение составляли лишь несколько образцов, объемные веса которых оказались хотя и незначительно, но все же заметно ниже, чем у изначальных бокситов. Характер и размеры этих изменений зависели в основном от того, откуда и в каком количестве поступал алюминий для новообразованного гиббсита. В случае привноса его извне, объемный вес боксита увеличивался. Если же гиббсит образовывался за счет внут- реннего источника алюминия, освобождавшегося в результате разложения каолинита, то объемный вес боксита, наоборот, уменьшался. Это происходит, по-видимому, не только вследствие выноса кремния при разложении каолинита, но и из-за разницы в удельных весах гиббсита (2.4 г/см3) и замещаемого им каолинита (2.7 г/см3).

Следовательно, объемные веса и величина пористости вторично гиб-бситизированных бокситов будут определяться в конечном итоге содержанием остаточного каолинита и суммарным содержанием и соотношениями первичного и новообразованного гиббсита.

По результатам проведенных исследований можно заключить следующее.

-

1. Пористость и объемные веса бокситов и ассоциирующихся с ними ал-литов и глинистых пород зависят от множества факторов, как от первичных (условий накопления и крупности материала, способа его упаковки, веще-

- ственного состава), так и от вторичных (степени уплотнения, масштабов развития новообразованных минералов, особенностей их распределения и т. д.).

-

2. Под совокупным воздействием этих факторов пористость и объемные веса бокситов, аллитов и каолинитовых пород изменяются в широких пределах, причем нередко их величины у тех и других оказываются столь близкими, что отличить по ним принадлежность отдельно взятого образца к бокситу, аллиту или к каолину невозможно.

-

3. Исходные показатели пористости и объемного веса бокситов и пород особенно сильно могут изменяться под влиянием новообразованных, постседиментационных минералов, таких, как пирит, марказит, кальцит, гиббсит. При этом один и тот же минерал, в зависимости от характера распределения и степени заполнения им поровых полостей, даже в случаях одинакового его содержания может привести к разновеликим изменениям пористости и объемного веса бокситов.

-

4. Показатели пористости и объемного веса бокситов и связанных с ними аллитов, не подвергавшихся наложенной минерализации, находятся в той или иной, правда, не всегда явно выраженной зависимости от содержаний главных химических и минеральных компонентов, но в бокситах, относящихся к разным минеральным типам, эти зависимости проявляются различно. В каолинит-бемитовом типе бокситов повышение содержания А1 2О3 и бемита обычно сопровождается увеличением пористости, что объясняется, вероятно, гораздо меньшим (2.64 раза), чем у каолинита объемом элементарной ячейки бемита. С ростом содержания бемита и увеличением пористости при переходе от каолинитовых пород к бокситам объемный вес последовательно снижается, причем это происходит несмотря на то, что бемит имеет значительно больший удельный вес (3.05 г/см3), чем замещаемый им каолинит (2.7 г/см3). Из этих данных следует, что пористость как сама по себе, так и в сочетании с показателями объемного веса может использоваться в качестве одного из критериев, свидетельствующего о происхождении бокситов каолинит-бемитового типа по осадочным каолинитовым породам. Важно лишь при этом оперировать не единичными, а средними величинами пористости и объемного веса, определенными не менее чем по 3—5 образ- 13

цам литологически однотипных пород и бокситов.

Каолинит-гиббситовый тип бокситов характеризуется значительно меньшей пористостью по сравнению с као-линит-бемитовым независимо от того, за счет какого источника алюминия, внешнего или внутреннего, шло образование гиббсита. Это обусловлено, по-видимому, тем, что с увеличением содержания гиббсита, обладающего большей элементарной ячейкой, чем каолинит и бемит, происходит закупорка части поровых полостей бокситов. Что касается объемного веса каолинит-гиббситовых бокситов, то его величина зависит от того, какой из этих двух источников алюминия сыграл преобладающую роль в гиббситообразовании. В случае накопления гиббсита за счет преимущественного поступления алюминия извне, объемный вес боксита, как правило, увеличивается. Если же гиббситовая минерализация развивалась за счет алюминия, высвобождавшегося, к примеру, при разложении каолинита, то это чаще приводило к некоторому уменьшению объемного веса боксита. Здесь сказывается, веро- ятно, заметная разница в удельных весах гиббсита (2.4 г/см3) и каолинита (2.7 г/см3).

Следует особо отметить, что установить сколько-нибудь выдержанную зависимость пористости от содержаний глинозема и гиббсита в верхнеухтинских каолинит-гиббситовых бокситах пока не удалось. Возможно, такие зависимости и существуют, но они сильно затушеваны наложенной гиббситовой минерализацией и из-за этого внешне слабо или совсем не проявляются. Во всяком случае по средней величине пористости бокситы здесь практически не отличаются от генетически и пространственно связанных с ними аллитов и каолинитовых пород, в связи с чем пористость как критерий бокситизации глинистых пород по данной залежи не срабатывает. Но не исключено, что и в этих бокситах, прежде всего в тех, которые не подвергались вторичной гиббситизации, последующими, более детальными исследованиями удастся выявить определенные зависимости между пористостью и отдельными химическими и минеральными компонентами.

Список литературы Может ли пористость быть критерием бокситизации глинистых пород?

- Архангельский А. Д. Типы бокситов СССР и их генезис // Тр. конф. по генезису руд железа, марганца и алюминия. М.: Издво АН СССР, 1937. С. 365-511.

- Малявкин С. Ф. К вопросу о генезисе месторождений бокситов СССР // Тр. конф. по генезису руд железа, марганца и алюминия. М.: Изд-во АН СССР, 1937. С. 513-534.

- Горецкий Ю. К. Некоторые черты генезиса и основные закономерности месторождений // Сов. геология. 1947. № 14.15.

- Аллен В. Т. Петрографические зависимости в некоторых типичных бокситовых и диаспоровых месторождениях. М.: Изд-во «Иностр. лит-ра», 1959. С. 44-121.

- Аллен В. Т. Зависимость пористости и проницаемости диаспоровых глин от их происхождения //Происхождение бокситов. М: Изд-во «Иностр. лит-ра», 1959. С. 148-165.

- Вишняков С. Г. Кора выветривания на девонских глинах Тихвинского бокситоносного района // Кора выветривания. Вып. 5. М: Изд-во АН СССР, 1963.

- Беляев В. В. Минералогия и генезис бокситов Южного Тимана. Л.: Наука, 1974. 184 с.

- Справочник по литологии / Под ред. Н. Б. Вассоевича, В. Л. Либровича, Н. В. Логвиненко, В. И. Марченко. М.: Недра, 1983. 509 с.