МСКТ-семиотика диабетической остеоартропатии, осложненной хроническим остеомиелитом

Автор: Дьячкова Галина Викторовна, Судницын Анатолий Сергеевич, Клюшин Николай Михайлович, Дьячков Константин Александрович, Ларионова Татьяна Адиславовна, Хиева Екатерина Викторовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.28, 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. К наиболее применяемым способам диагностики диабетической нейроостеоартропатии (ДНОАП) относят рентгенографию, МРТ и различные сцинтиграфические методики, тогда как КТ отводится довольно скромная роль даже при осложнении остеоартропатии хроническим остеомиелитом. Цель. Изучить МСКТ-семиотику анатомических и рентгеноморфологических изменений костей стопы у больных ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом (ХО), для определения наиболее характерных проявлений ХО при диабетической стопе. Материалы и методы. Одноцентровое ретроспективное исследование. Серия случаев. Данные рентгенографии, МСКТ (мультисрезовая компьютерная томография) до лечения изучены у 14 больных с ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом. Результаты. Результаты работы показали, что нарушение структуры губчатой кости имело место у всех больных с различной степенью выраженности, зависящей от характера и локализации деструкции костей стопы. Общая плотность губчатой кости дистального отдела большеберцовой, таранной, пяточной костей была выше, чем в норме, локальная - варьировала в значительных пределах и была максимальной в некоторых точках субхондрального отдела большеберцовой и таранной костей, минимальной была в межтрабекулярных зонах пяточной и дистального отдела большеберцовой костей. Медиакальциноз артерий выявлен методом МСКТ у 5 (35,7 %) больных из 14. Заключение. МСКТ как метод, относящийся к наиболее объективным для качественной и количественной оценки состояния кости, позволяет получить данные об анатомо-топографических взаимоотношениях костей стопы и голеностопного сустава, учитывая возможности обработки данных в трех плоскостях и при VRT, что крайне важно для изучения стопы у больных ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом. Метод позволяет оценить плотность всех костей стопы в единицах Хаунсфилда и определить выраженность остеопороза, степень нарушения архитектоники, что необходимо для планирования хирургического вмешательства.

Диабетическая нейроостеоартропатия, хронический остеомиелит, мскт

Короткий адрес: https://sciup.org/142235337

IDR: 142235337 | УДК: [616.379-008.64:617.586-007.248:616.85]-073.756.8 | DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-3-378-385

Текст научной статьи МСКТ-семиотика диабетической остеоартропатии, осложненной хроническим остеомиелитом

Диабет, по мнению многих специалистов, – это пандемия, с прогнозом, что к 2045 году во всем мире сахарным диабетом могут заболеть до 600 миллионов человек [1-5]. Осложнения в виде диабетической стопы представляют собой одно из наиболее распространенных, дорогостоящих в плане лечения и тяжелых осложнений этого метаболического заболевания [2, 3]. В 2018 г. распространенность осложнений при диабе- тической стопе варьировала от 3,3 (Австралия) до 15 % (Южная Америка) [4, 5]. Диабетическая нейроостеоартропатия (ДНОАП) Шарко, осложненная ХО, характеризуется шестью или пятью признаками, обозначаемыми в литературе как 5(6) «D»: density (изменение плотности), distention (расширение суставной щели), debris (свободные мелкие фрагменты), disorganization (дезорганизация), dislocation (вывихи/подвывихи), что

приводит к выраженным деформациям и дефектам костей стопы, сопровождающимся воспалением мягких тканей. При этом отсутствие адекватного лечения таких больных приводит к ампутации сегмента, а в отдельных случаях (15–25 %) – и к летальному исходу [2, 6]. Алгоритм диагностики ДНОАП в остром периоде в настоящее время может считаться разработанным, широко применяемым и заключается в использовании комплекса методов, к которым относится рентгенография, МРТ, различные методики сцинтиграфии [8–10]. По мнению C. Lauri и A. Leon, 2020, компьютерная томография (КТ), несмотря на более высокую чувствительность по сравнению с рентгенографией и МРТ, при обнаружении периостальной реакции, мелких секвестров, газа в мягких тканях и кальцификатов в зоне хронического остеомиелита играет ограниченную роль в визуализации изменений тканей стопы у больных диабетом в острую стадию [6]. Основными недостатками КТ являются низкое контрастное разрешение мягких тканей и невозможность обнаружить отек костного мозга, наблюдаемый на ранней стадии воспаления [6]. Что касается роли компьютерной томографии в диагностике ДНОАП, осложненной остеомиелитическим процессом, когда речь идет о предстоящем хирургическом вмешательстве, значение компьютерной томографии трудно переоценить [6, 11–13]. Прежде всего, речь идет о возможности не только изучить рентгеноанатомические взаимоотношения костей стопы в трех проекциях, но и изменения архитектоники костей с количественной оценкой их плотности (HU), то есть выявить степень остеопороза. МСКТ позволяет определять плотность мягких тканей для дифференциации очагов скопления гноя, жидкости и газа. Четкая визуализация корковой пластинки с определением ее толщины и плотности дает возможность планировать точки введения спиц и стержней, а трехмерная реконструкция - выявить точную локализацию патологического процесса, особенно при использовании современных методик КТ [8, 14– 17]. Таким образом, необходимость применения МСКТ у больных ДНОАП для предоперационного обследования не вызывает сомнения, поскольку все другие методики не позволяют получить такой объем информации для полноценного определения качества кости в зоне оперативного вмешательства с целью повышения его эффективности и профилактических мероприятий.

Цель исследования . Изучить МСКТ-семиотику анатомических и рентгеноморфологических изменений костей стопы у больных ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом, для определения наиболее характерных проявлений ХО при диабетической стопе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одноцентровое ретроспективное исследование. Серия случаев. Данные рентгенографии, МСКТ до лечения изучены у 14 больных с диабетической нейроостеоартропатией (ДНОАП), осложненной хроническим остеомиелитом, прошедших лечение в Клинике Гнойной Остеологии (КГО) в период с 2017 по 2021 г. Критерии включения: наличие ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом, с полным лучевым архивом. Критерии исключения: отсутствие полного лучевого архива. Средний возраст больных составил 56 ± 8,11 года. Все больные страдали ожирением, ИМТ значительно превышал нормальные показатели (29,92-39,46, медиана 33,33). Продолжительность заболевания сахарным диабетом варьировала от 9,5 до 20,75 года (медиана 17). Целевой показатель гликированного гемоглобина (HbA1c) на момент обращения в Клинику колебался от 6,3 до 8,2 % (медиана 6,9). При поступлении пациенты предъявляли жалобы на деформацию стопы и функционирующие, длительно не заживающие гнойные раны или свищи. Рентгенологическая картина была оценена по классификации Sanders и Eihengholz [19]. По классификации Sanders определено расположение очага деструкции. Так, в большинстве случаев (8 больных, 57,1 %) очаг деструкции локализовался в зоне голеностопного сустава, что соответствовало 4 типу, согласно классификации. У 5 (35,7 %) больных очаг был обнаружен в области сустава Шопара – 3 тип по Sanders. У одного больного локализация очага соответствовала переднему отделу стопы – 2 тип по Sanders. В стадии консолидации (классификация Eihengholz) было выявлено четверо (28,6 %) больных и 10 (71,4 %) пациентов - в период коалесценции. Лечение всех больных включало в себя хирургическую санацию гнойного очага, в процессе которой выполняли секвестрнекрэктомию, репозицию и адаптацию отломков костей с последующей фиксацией голени и стопы аппаратом Илизарова для формирования анкилоза.

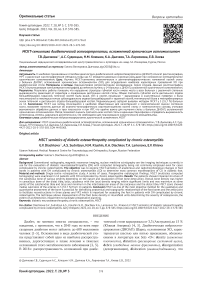

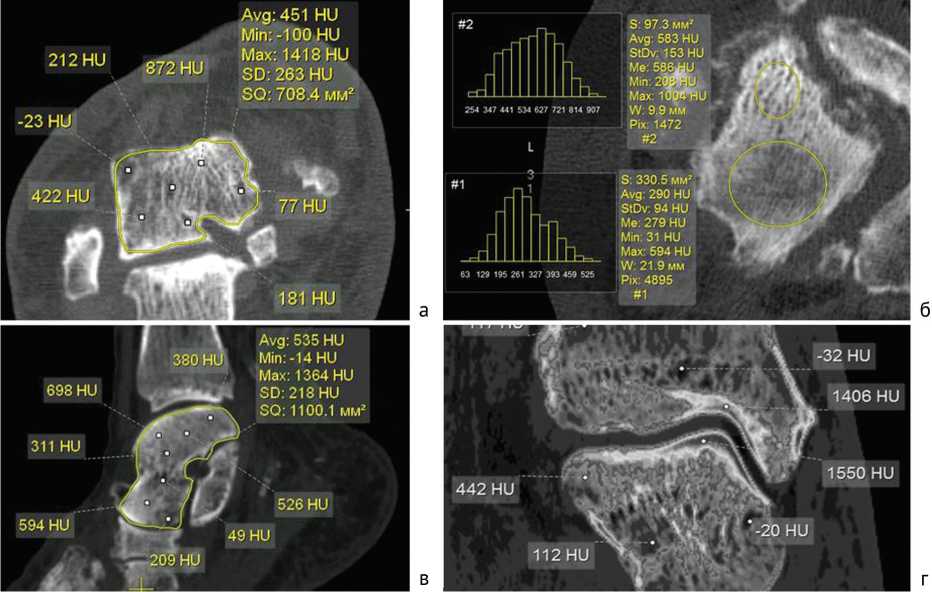

Рентгенография . Для определения анатомо-топографических изменений выполняли рентгенографию стопы и голени в прямой, боковой и аксиальной проекциях на цифровом рентгеновском аппарате АРЦ – «ОКО», регистрационное удостоверение от 29 сентября 2016 года № ФСР 2008/02589, и на рентгенологическом комплексе SONIALVISION G4, «Шимадзу Корпорэйшн», Япония, регистрационное удостоверение от 16 мая 2013 года № ФСЗ 2008/01359. МСКТ-исследования выполняли на компьютерном томографе «GE Lihgt Speed VCT» с использованием специального алгоритма реконструкции «BONE». Обработку аксиальных срезов проводили в режиме мультипланарной реконструкции (MPR) в корональной и сагиттальной плоскостях. Использовали VRT–реконструкции. До лечения измеряли общую и локальную плотность (единицы Хаунсфил-да – HU) костей стопы с построением гистограмм. Изучали также архитектонику пяточной, таранной, ладьевидной, кубовидных костей, дистального отдела большеберцовой кости (рис. 1).

Статистическую обработку проводили в электронных таблицах Microsoft Excel с использованием программы Attestat (версия 9.3.1, автор И.П. Гайдышев). Количественные данные представлены в случаях с нормальным распределением в виде М ± σ , где М – средняя, □ - среднеквадратичное, Ме - медиана. Достоверность различий определяли критерием Манна-Уитни и принятием уровня значимости р < 0,05.

Исследования проведены в соответствии этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздра- ва РФ от 19.06.2003 г. № 266. Пациенты подписали информированное согласие на публикацию данных, полученных в результате исследований, без идентификации личности.

Рис. 1. МСКТ стоп больных ДНОАП. Аксиальный срез (а), MPR в сагиттальной плоскости, определение плотности пяточной, таранной, большеберцовой, плюсневых костей (б), MPR в сагиттальной плоскости, определение латерального таранно-1-плюсневого угла (угол Meary), опорной линии стопы (красная линия) (в); VRT–реконструкция, медиакальциноз Менкеберга, стрелки (г)

РЕЗУЛЬТАТЫ

У обследованных больных были изучены архитектоника и плотность различных отделов пяточной (n = 13), таранной (n = 11), I плюсневой (n = 12) и большеберцовой (n = 13) костей.

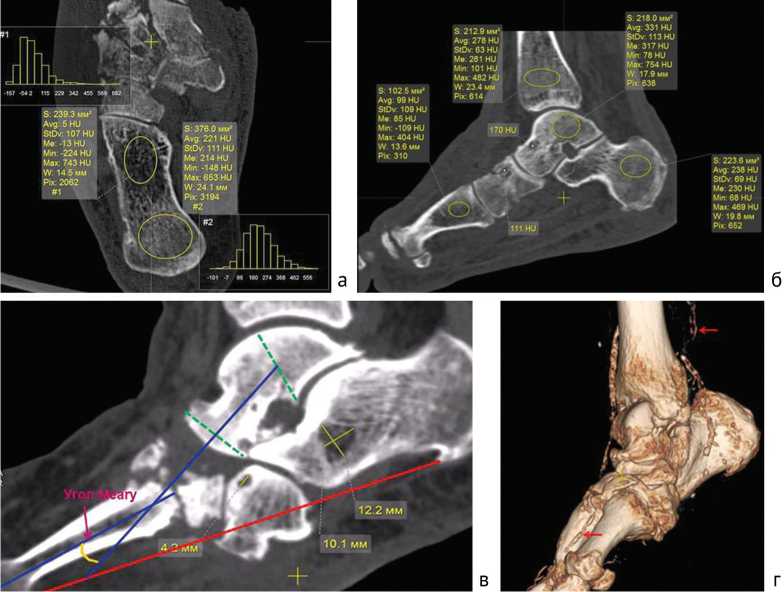

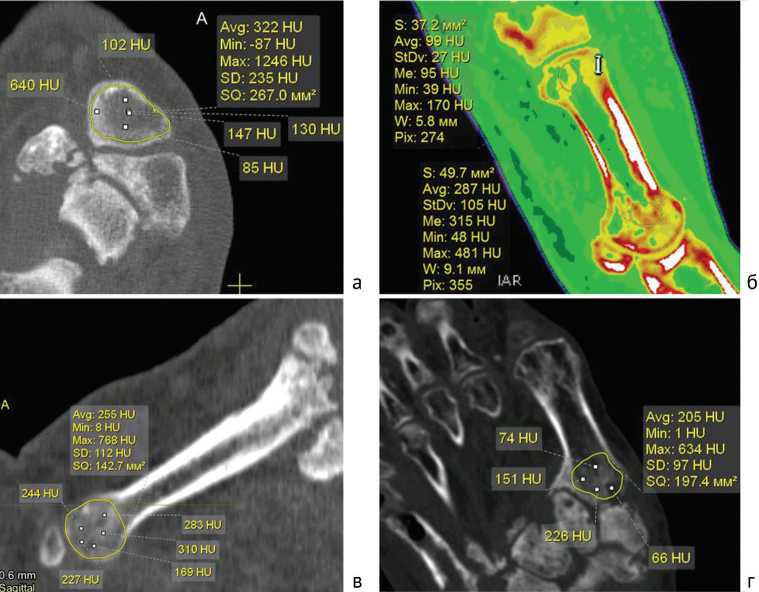

Плотность корковой пластинки большеберцовой кости у больных без катастрофических разрушений голеностопного сустава (8 больных) сохранялась в нормальных пределах (1455,7 ± 110,3 HU), постепенно уменьшаясь к эпифизу. В области дистального отдела большеберцовой кости плотность губчатой кости составляла 280,00 ± 40,30 HU. В субхондральной зоне плотность колебалась в значительных пределах – от 74 до 1400 HU в отдельных точках, наряду со значениями в отрицательном спектре шкалы Хаунсфилда в межтрабекулярных пространствах (табл. 1).

Дистальный отдел большеберцовой кости приобретал груботрабекулярное строение с областями пониженной и повышенной плотности, в субхондральном отделе группы костных трабекул располагались в продольном направлении и были разделены зонами резорбции (рис. 2).

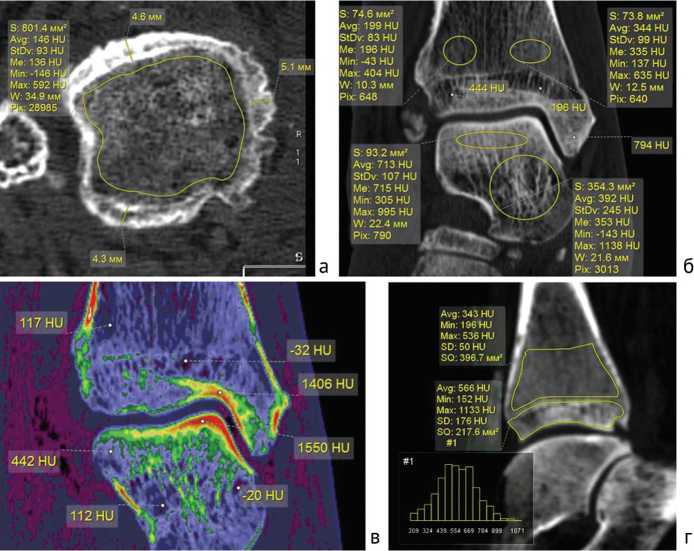

У 8 больных форма пяточной кости была значительно изменена, плотность пяточного бугра в большинстве случаев превышала нормальные показатели, в области тела также была несколько выше нормальных значений, но локальная плотность колебалась в значительных пределах: от высоких показателей до значений в отрицательном спектре шкалы Хаунсфилда (табл. 2).

Архитектоника пяточной кости была нарушена у всех больных. У 6 больных сохранялись признаки аркадного строения в виде расположения групп костных трабекул по силовым линиям, но трабекулы четко не дифференцировались, образуя участки груботрабекулярного строения. Межаркадная зона, в случаях сохранения формы кости, была выражена, но имела на сагиттальных срезах большую, чем в норме, плотность. У трех больных была больше по площади со значительным снижением плотности (-126 HU) (рис. 3).

Таблица 1

Плотность большеберцовой кости в различных областях (n = 13)

|

Зона интереса |

Плотность (HU) |

|||

|

общая плотность |

Me |

min |

max |

|

|

Дистальный отдел большеберцовой кости |

280,00 ± 40,30 |

280 |

-142 |

889 |

|

Субхондральная зона |

484, 63 ± 99,61 |

487 |

-36 |

1389 |

Рис. 2. МСКТ стоп больных ДНОАП. Аксиальный срез, определение плотности большеберцовой кости в дистальной трети с построением гистограммы (а); MPR во фронтальной плоскости, определение локальной плотности большеберцовой и таранной костей (б, в – color); MPR в сагиттальной плоскости, определение плотности субхондрального отдела большеберцовой кости и дистального метаэпифиза (г)

Таблица 2

Плотность пяточной кости в различных областях (n = 13)

|

Зона интереса |

Плотность (HU) |

|||

|

общая плотность |

Me |

min |

max |

|

|

Общая плотность пяточной кости |

277,58 ± 39,17 |

276 |

-111 |

1302 |

|

Пяточный бугор |

194,37 ± 49,05 |

186 |

-152 |

682 |

|

Тело |

205,47 ± 38,36 |

204 |

-126 |

1090 |

Рис. 3. МСКТ голеностопного сустава больных ДНОАП. Аксиальные срезы, определение плотности пяточной кости (а – color, б); MPR в сагиттальной плоскости, определение общей и локальной плотности пяточной кости (в, г)

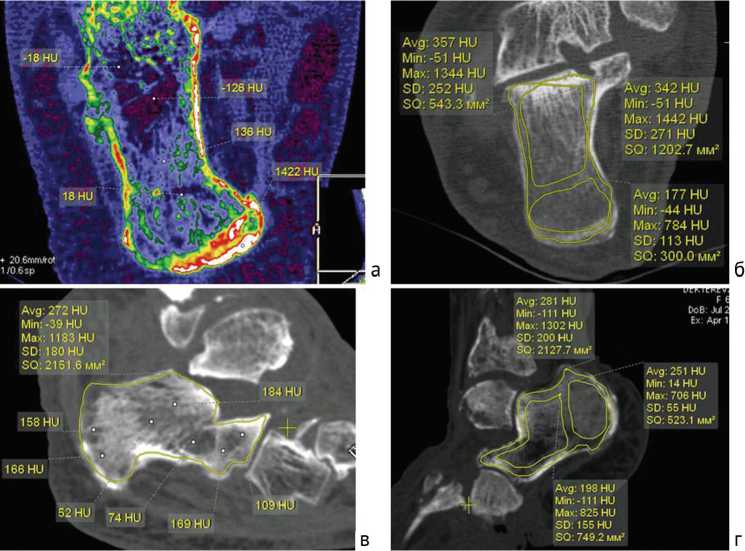

Общая плотность таранной кости у шести больных превышала нормальные показатели, у пяти была снижена, у трех больных таранная кость была полностью разрушена (табл. 3).

У шести больных форма таранной кости была сохранена, с краевыми дефектами и зонами разрежения различной формы и размеров. Структура кости была нарушена у всех больных: от груботрабекулярной до участков в виде «матового стекла». У некоторых больных сохранялись небольшие участки нормального мелкотрабекулярного строения. При изучении во фронтальной плоскости в субхондральной зоне, особенно медиальных ее отделах, определялись участки с плотностью от 900 до 1550 HU (рис. 4).

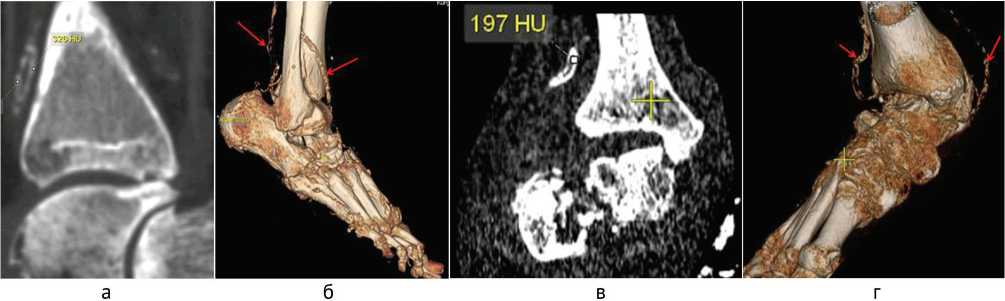

Локальная плотность корковой пластинки плюсневых костей у больных с локализацией деструктивных процессов в области голеностопного сустава без полно- го разрушения таранной кости была в пределах нормы и составляла 1373,4 ± 194,8 HU. Плотность основания и головки I плюсневой кости представлена в таблице 4.

У больных с выраженным колляпсом среднего отдела стопы и деструкцией таранной и пяточной костей плотность корковой пластинки I плюсневой кости была снижена и колебалась от 957,8 до 1023,7 HU.

Форма головки I плюсневой кости у 12 больных была сохранена, у одного имела дефект и у одного была почти полностью разрушена. Основание кости имело обычную форму у четырех больных, у остальных было деформировано, с дефектами и зонами резорбции (рис. 5).

У 5 (35,7 %) больных из 14 при МСКТ выявлены симптомы артериального медиакальциноза Менкеберга. Плотность стенок сосудов достигала 350 HU. На VRT сосуды хорошо визуализировались (рис. 6).

Таблица 3

Плотность таранной кости в различных областях (n = 11)

|

Зона интереса |

Плотность (HU) |

|||

|

общая плотность (М) |

Ме |

min |

max |

|

|

Общая |

485,00 ± 56,18 |

480 |

49 |

1447 |

|

Тело |

542,78 ± 75,22 |

564 |

-21 |

1367 |

|

Головка |

522,84 ± 67,49 |

532 |

-48 |

1372 |

Таблица 4

Плотность I плюсневой кости в различных областях (n = 12)

|

Зона интереса |

Плотность (HU) |

|||

|

общая плотность |

Ме |

min |

max |

|

|

Основание I плюсневой кости |

153,14 ± 48,52 |

156 |

-49 |

623 |

|

Головка I плюсневой кости |

238,16 ± 24,65 |

240 |

-71 |

755 |

|

Корковая пластинка |

– |

1387,5 |

1373,4 ± 194,8 |

1399,7 ± 102,4 |

872 HU

23 HU

380 ни

209 HU

Me: 536.

Min: 2^ Мах: ЮС

Avg: 451 HU Min:-100 HU Max: 1418 HU SD: 263 HU

SO: 708.4 мм2

422 HU

698 HU

181 HU

526 HU

HU

' 77 HU

Avg: 535 HU Min:-14 HU Max: 1364 HU SD:218HU SO: 1100.1 мм2

594 HU f 49

212 HU

311 HU

-32 HU

1406 HU

1550 HU

442 HU

-20 HU

112 HU

S: 97.3 мм2 Avg: 583 HU StDv; 153 HU

S: 330.5 мм7 q Avg: 290 HU |

StDv: 94 HU T ^

Me: 279 HU

Min: 31 HU

Max: 594 HU

W: 21.9 мм

Pix: 4895

#1

W: 9.9 мм Pix: 1472

#2

Рис. 4. МСКТ голеностопного сустава больных ДНОАП. Аксиальные срезы, определение общей и локальной плотности таранной кости с построением гистограмм (а, б); MPR в сагиттальной плоскости, определение общей и локальной плотности таранной кости (в); MPR во фронтальной плоскости, определение локальной плотности таранной кости (г)

Рис. 5. МСКТ стопы и голеностопного сустава больных ДНОАП. Аксиальный срез, определение плотности I плюсневой кости (а); MPR в сагиттальной плоскости, определение общей и локальной плотности основания и головки I плюсневой кости (б – color, в). Аксиальный срез Определение общей и локальной плотности основания I плюсневой кости (г)

Рис. 6. МСКТ голеностопных суставов и стоп больных ДНОАП. MPR в сагиттальной плоскости больной Д., 65 лет, ДНОАП, медиакальциноз, измерение плотности стенки артерии – а; VRT, медиакальциноз артерий (стрелки) – б; MPR в сагиттальной плоскости больного Л., 58 лет, ДНОАП, медиакальциноз, измерение плотности стенки сосуда – в; VRT, медиакальциноз артерий (стрелки) – г

Результаты работы показали, что нарушение структуры губчатой кости имело место у всех больных с различной степенью выраженности, зависящей от характера и локализации деструкции костей стопы. Общая плотность губчатой ткани дистального отдела большеберцовой, таранной, пяточной костей была выше, чем в норме, ло- кальная – варьировала в значительных пределах и была максимальной в некоторых точках субхондрального отдела большеберцовой и таранной костей, минимальной была в межтрабекулярных зонах пяточной и дистального отдела большеберцовой костей. Медиакальциноз артерий выявлен методом МСКТ у 5 (35,7 %) больных из 14.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты работы показали, что степень изменения анатомии костей стопы и дистального отдела большеберцовой кости были индивидуальными у каждого больного. Это связано с локализацией очага деструкции (2, 3,4 тип по Sanders), давностью заболевания, формированием стопы-качалки, степенью коллапса в области голеностопного сустава или среднего отдела стопы и другими изменениями анатомии костей стопы, опи- санными в работе М.В. Паршикова с соавт., 2020 [19]. Рентгеноморфологические изменения, выявленные у обследованных больных, несомненно, также имели некоторые отличия, но, в основном, проявлялись общими признаками с отличиями в степени выраженности, что отмечено в представленных выше таблицах. При анализе литературы не найдено данных о плотности различных костей стопы у больных ДНОАП, полученных при МСКТ, но в ряде работ отмечено, что исследование позволяет более точно выявить очаги деструкции, нарушение структуры, выявить наличие газа, секвестров, планировать характер оперативного вмешательства [6, 11, 20]. В одной из работ с применением КТ указано, что «денситометрическая оценка мягких тканей позволила в 82,3 % наблюдений выявить низкоплотные структуры (+20 – +26 HU), которые у 71,4 % были расценены как мягкотканные абсцессы». Что касается КТ-оценки состояния костей, то, по мнению авторов, «данный метод позволил констатировать в 64,7 % большую протяженность костной деструкции и в 58,8 % выявить костные секвестры по сравнению с рентгенографическими данными (31,2 %)». Авторы считают, что эффективность КТ в диагностике остеомиелита, осложняющего течение синдрома ДС, имеет место только при сочетанной оценке состояния костей и мягких тканей [19]. Что касается плотности кости, то максимум исследований проведен методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA), причем для определения МПК в осевом и периферическом скелете (позвоночник, бедренная кость). Авторы отмечали снижение уровня МПК у больных сахарным диабетом со стопой Шарко [21, 22]. В то же время в некоторых исследованиях не было доказано снижение МПК в проксимальном отделе бедренной кости, позвоночнике и пяточной кости у взрослых больных диабетом [23, 24]. С нашей точки зрения, исследование МПК осевого и периферического скелета (бедренной кости) у больных ДНОАП малоинформативно для локальной оценки состояния костей стопы, особенно при подготовке к хирургическому вмешательству. Проведенные нами многочисленные исследования и данные литературы показали, что МСКТ является высокоспецифичным и чувствительным методом диагностики хронического остеомиелита и, однозначно, может применяться при исследовании больных ДНОАП c остеомиелитическим процессом, особенно при подготовке к операции [13, 20, 25–29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МСКТ как метод, относящийся к наиболее объективным для качественной и количественной оценки состояния кости, позволяет получить данные об анатомотопографических взаимоотношениях костей стопы и голеностопного сустава, учитывая возможности обработки данных в трех плоскостях и при VRT, что крайне важ- но для изучения стопы у больных ДНОАП, осложненной хроническим остеомиелитом. Метод дает возможность оценить плотность всех костей стопы в единицах Хаунс-филда и определить выраженность остеопороза, степень нарушения архитектоники, что необходимо для планирования хирургического вмешательства.

Список литературы МСКТ-семиотика диабетической остеоартропатии, осложненной хроническим остеомиелитом

- Глобальный доклад по диабету / Всемирная орг. здравоохранения. [Женева] : ВОЗ, 2018. 84 с. [Global report on diabetes]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2018. Лицензия: CC BY-NC-SA3.0 IGO.

- Эпидемиология синдрома диабетической стопы и ампутаций нижних конечностей в Российской Федерации по данным Федерального регистра больных сахарным диабетом (2013-2016 гг.) / Г.Р. Галстян, О.К. Викулова, М.А. Исаков, А.В. Железнякова, А.А. Серков, Д.Н. Егорова, Е.В. Артемова, М.В. Шестакова, И.И. Дедов // Сахарный диабет. 2018. Т. 21, № 3. С. 170-177. DOI: 10.14341/DM9688.

- IDF Diabetes Atlas. 9th Ed. 2019. URL: https://diabetesatlas.org/atlas/ninth-edition/

- Global epidemiology of diabetic foot ulceration: a systematic review and meta-analysis / P. Zhang, J. Lu, Y. Jing, S. Tang, D. Zhu, Y. Bi // Ann. Med. 2017. Vol. 49, No 2. P. 106-116. DOI: 10.1080/07853890.2016.1231932.

- Pie diabético en pacientes internados en hospitales de Latinoamérica / G.V. Carro, R. Saurral, F.S. Sagüez, E.L. Witman // Medicina (B Aires). 2018. Vol. 78, No 4. P. 243-251.

- Diabetic Foot Infections: The Diagnostic Challenges / C. Lauri, A. Leone, M. Cavallini, A. Signore, L. Giurato, L. Uccioli // J. Clin. Med. 2020. Vol. 9, No 6. P. 1779. DOI: 10.3390/jcm9061779.

- Comparison of White Blood Cell Scintigraphy, FDG PET/CT and MRI in Suspected Diabetic Foot Infection: Results of a Large Retrospective Multicenter Study / C. Lauri, A.W.J.M. Glaudemans, G. Campagna, Z. Keidar, M. Muchnik Kurash, S. Georga, G. Arsos, E. Noriega-Álvarez, G. Argento, T.C. Kwee, R.H.J.A. Slart, A. Signore // J. Clin. Med. 2020. Vol. 9, No 6. P. 1645. DOI: 10.3390/jcm9061645.

- Роль магнитно-резонансной томографии при исследовании больных с синдромом диабетической стопы / М.А. Замышевская, В.Д. За-вадовская, В.Д. Удодов, М.А. Зоркальцев, Е.Г. Григорьев // Вестник рентгенологии и радиологии. 2014. № 4. С. 31-37. URL: https://doi. org/10.20862/0042-4676-2014-0-4-31-37 (дата обращения: 12.01.2021).

- ACR Appropriateness Criteria® Suspected Osteomyelitis of the Foot in Patients with Diabetes Mellitus / Expert Panel on Musculoskeletal Imaging; E.A. Walker, F.D. Beaman, D.E. Wessell, R.C. Cassidy, G.J. Czuczman, J.L. Demertzis, L. Lenchik, K. Motamedi, J.L. Pierce, A. Sharma, E. Ying-Kou Young, M.J. Kransdorf // J. Am. Coll. Radiol. 2019. Vol. 16, No 11S. P. S440-S450. DOI: 10.1016/j.jacr.2019.05.027.

- Возможности программно-совмещенной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии / магнитно-резонансной томографии в диагностике осложненного течения синдрома диабетической стопы / В.Д. Завадовская, М.А. Зоркальцев, В.Д. Удодов, М.А. Замышевская, О.Ю. Килина, А.П. Куражов, К.М. Попов // Вестник рентгенологии и радиологии. 2015. № 6. С. 24-29.

- Imaging for detection of osteomyelitis in people with diabetic foot ulcers: A systematic review and meta-analysis / A. Llewellyn, J. Kraft, C. Holton, M. Harden, M. Simmonds // Eur. J. Radiol. 2020. Vol. 131. 109215. DOI: 10.1016/j.ejrad.2020.109215.

- Fayad L.M., Carrino J.A., Fishman E.K. Musculoskeletal infection: role of CT in the emergency department // Radiographics. 2007. Vol. 27, No 6. P. 1723-1736. DOI: 10.1148/rg.276075033.

- Pathophysiology and Molecular Imaging of Diabetic Foot Infections / K. Rubitschung, A. Sherwood, A.P. Crisologo, K. Bhavan, R.W. Haley, D.K. Wukich, L. Castellino, H. Hwang, J. La Fontaine, A. Chhabra, L. Lavery, O.K. Oz // Int. J. Mol. Sci. 2021. Vol. 22, No 21. P. 11552. DOI: 10.3390/ijms222111552.

- Гальчина Ю.С., Кармазановский Г.Г., Пасхалова Ю.С. Основные методы диагностики синдрома диабетической стопы // Медицинская визуализация. 2016. № 6. С. 100-116.

- The role of computed tomography in the diagnosis of necrotizing soft tissue infections / M. Martinez, T. Peponis, A. Hage, D.D. Yeh, H.M.A. Kaafarani, P.J. Fagenholz, D.R. King, M.A. de Moya, G.C. Velmahos // World J. Surg. 2018. Vol. 42, No 1. P. 82-87. DOI: 10.1007/s00268-017-4145-x.

- МСКТ-семиотика хронического остеомиелита костей, образующих голеностопный сустав / С.М. Александров, Г.В. Дьячкова, К.А. Дьячков, Р.В. Степанов, Т.А. Ларионова // Вестник Российского научного центра рентгенорадиологии. 2014. № 14- 2. С. 1-12.

- «Многоликий» хронический остеомиелит: лучевая диагностика / Г.В. Дьячкова, К.А. Дьячков, Н.М. Клюшин, Т.А. Ларионова, А.Л. Ша-стов // Гений ортопедии. 2020. Т. 26, № 3. С. 385-391. DOI: 10.18019/1028-4427-2020-26-3-385-391.

- Angular and linear measurements of adult flexible flatfoot via weight-bearing CT scans and 3D bone reconstruction tools / M. Ortolani, A. Leardini, C. Pavani, S. Scicolone, M. Girolami, R. Bevoni, G. Lullini, S. Durante, L. Berti, C. Belvedere // Sci. Rep. 2021. Vol. 11, No 1. 16139. DOI: 10.1038/ s41598-021-95708-x.

- Chantelau E.A., Grutzner G. Is the Eichenholtz classification still valid for the diabetic Charcot foot? // Swiss Med. Wkly. 2014. Vol. 144. P. w13948. DOI: 10.4414/smw.2014.13948.

- Паршиков М.В., Бардюгов П.С., Ярыгин Н.В. Ортопедические аспекты классификаций синдрома диабетической стопы // Гений ортопедии. 2020. Т. 26, № 2. С. 173-178. DOI: 10.18019/1028-4427-2020-26-2-173-178.

- Liu G.L.,Yang B.K., Dong H.R. Diagnosis and treatment of Charcot's osteoarthropathy // Zhongguo Gu Shang. 2019. Vol. 32, No 12. P. 1168-1172. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0034.2019.12.021.

- Bone Mineral Density in Diabetes Mellitus Foot Patients for Prediction of Diabetic Neuropathic Osteoarthropathy Fracture / J.H. Cho, T.H. Min, D.I. Chun, S.H. Won, S.Y. Park, K. Kim, Y. Yi // I. Bone Metab. 2020. Vol. 27, No 3. P. 207-215. DOI: 10.11005/jbm.2020.27.3.207.

- Bone mineral density in type 2 diabetes patients with Charcot arthropathy / H.A. El Oraby, M.M. Abdelsalam, Y.M. Eid, R. El Hilaly, H.A. Marzouk // Curr. Diabetes Rev. 2019. Vol. 15, No 5. P. 395-401. DOI: 10.2174/1573399814666180711115845.

- The effect of diabetic neuropathy on foot bones: a systematic review and meta-analysis / A.L. Barwick, X.A. de Jonge, J.W. Tessier, A. Ho, V.H. Chuter // Diabet. Med. 2014. Vol. 31, No 2. P. 136-417. DOI: 10.1111/dme.12347.

- Effect of peripheral neuropathy on bone mineral density in adults with diabetes: A systematic review of the literature and meta-analysis / M. Mohseni, P. Hosseinzadeh, R. Civitelli, S. Eisen // Bone. 2021. Vol. 147. 115932. DOI: 10.1016/j.bone.2021.115932.

- Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., Пашникова И.С. Лучевая диагностика заболеваний голеностопного сустава и стопы. 3-е изд. СПб. : ЭЛБИ-СПБ, 2020. 320 с. (Конспект лучевого диагноста).

- Остеомиелитические полости, как форма хронического остеомиелита, с точки зрения рентгеноморфологии / Г.В. Дьячкова, Н.М. Клюшин, А.Л. Шастов, К.А. Дьячков, П.В. Нецветов, Т.А. Ларионова // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 199-206. DOI:10.18019/1028-4427-2019-25-2-199-206.

- Rubin G.D. Computed tomography: revolutionizing the practice of medicine for 40 years // Radiology. 2014. Vol. 273, No 2 Suppl. P. S45-S74. DOI: 10.1148/radiol.14141356.

- Pineda C., Espinosa R., Pena A. Radiographic imaging in osteomyelitis: the role of plain radiography, computed tomography, ultrasonography, magnetic resonance imaging, and scintigraphy // Semin. Plast. Surg. 2009. Vol. 23, No 2. P. 80-89. DOI: 10.1055/s-0029-1214160.