Мультицентричный ранний рак желудка. Современные подходы к хирургическому лечению

Автор: Давыдов М.И., Туркин И.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

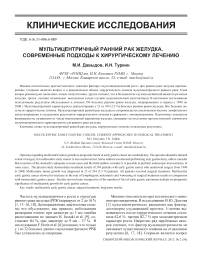

Мнения относительно прогностического значения фактора «мультицентрический рост» при раннем раке желудка противоречивы. Спорным является вопрос и о рациональном объеме хирургического лечения мультицентричного раннего рака. Одни авторы рекомендуют выполнять только гастрэктомию, другие считают, что в большинстве случаев адекватной является резекция желудка, третьи считают возможным выполнение в ряде случаев эндоскопической мукозэктомии. В настоящем исследовании использованы результаты обследования и лечения 394 больных ранним раком желудка, оперированных в период с 1990 по 2008 г. Мультицентричный характер роста диагностирован у 23 из 394 (5,5 %) больных ранним раком желудка. Все больные получили хирургическое лечение. Мультицентричный ранний рак желудка не сопровождается увеличением частоты лимфогенного метастазирования и ухудшением результатов хирургического лечения в сравнении с моноцентричным. Идентичные показатели выживаемости, независимо от числа очагов ранней карциномы желудка, указывают на отсутствие прогностической значимости мультицентрического характера роста для раннего рака желудка.

Мультицентричный ранний рак желудка, хирургическое лечение, отдаленные результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/14056318

IDR: 14056318 | УДК: 616.33-006.6-089

Текст научной статьи Мультицентричный ранний рак желудка. Современные подходы к хирургическому лечению

Прогностическая роль и морфологические особенности мультицентричного РРЖ (n=23) сравнены с аналогичными характеристиками моноцен- тричного РРЖ (n=371). Достоверность различий качественных показателей определялась по непараметрическому критерию χ2, либо, при значении ожидаемых чисел меньше пяти, по двухстороннему варианту точного критерия Фишера. Достоверность различий количественных показателей в двух группах оценивалась по критерию «t» Стьюдента. Для оценки критерия «выживаемость» использовался моментный метод E.L. Kaplan и P. Meier (1958). Для сравнения кривых кумулятивной выживаемости использовался log-rank тест. Уровень достоверности, необходимый для утвердительного ответа, составлял 95 % и более (p<0,05).

Результаты и обсуждение

Согласно гипотезе Y. Seto et al. (1996), источником мультицентричного роста являются очаги кишечной метаплазии, трансформирующиеся, как правило, в высокодифференцированную аденокарциному. Этим, по его мнению, обусловливается достоверно большая частота мультицентричного РРЖ у больных пожилого и старческого возраста: средний возраст больных в его исследовании составил 61,3 ± 11,5 года при мультицентричном против 55,7 ± 11,6 года (p<0,01) при моноцентричном раке [17]. В нашем исследовании, однако, значимая зависимость частоты мультифокального роста от возраста больных не прослеживается.

Глубина инвазии при мультицентричном раке в сравнении с моноцентричным чаще соответствовала слизистому слою – 63,8 % против 50,1 % соответственно (p=0,07, различия незначимые). Однофакторный анализ морфологических характеристик продемонстрировал достоверные различия между моноцентричным и мультицентричным РРЖ только по размерам опухолевых очагов и степени их дифференцировки. Размеры при мультицен-тричном характере роста оказались достоверно меньше, чем при моноцентричном раке – 2,1 ± 1,5 см против 2,7 ± 1,5 см соответственно (p<0,01). При мультицентричном раке значимо чаще

Таблица 1

|

Локализация опухоли |

Моноцентричный рак (n=371) |

Мультицентричный рак (n=23) |

р |

|

Нижняя треть |

181(48,8 %) |

7 (30,4 %) |

0,13 |

|

Нижняя и средняя трети |

- |

1 (4,3 %) |

- |

|

Средняя треть |

142 (38,3 %) |

10 (43,5 %) |

0,78 |

|

Средняя и верхняя трети |

- |

2 (8,7 %) |

- |

|

Верхняя треть |

48 (12,9 %) |

2 (8,7 %) |

0,79 |

|

Все три отдела |

- |

1 (4,3 %) |

- |

Таблица 2

|

Факторы |

Моноцентричный рак (n=371) |

Мультицентричный рак (n=23) |

р |

|

Возраст, лет |

57,2 ± 11,5 |

60,4 ± 8,18 |

0,19 |

|

Глубина инвазии M |

186 (50,1 %) |

37 (63,8 %) |

0,07 |

|

SM |

185(49,9 %) |

21 (36,2 %) |

|

|

Дифференцировка Высокая |

91 (24,5 %) |

23 (39,7 %) |

0,02 |

|

Умеренная |

59 (15,9 %) |

11 (19 %) |

0,69 |

|

Низкая |

221 (59,6 %) |

24 (41,4 %) |

0,01 |

|

Размер опухоли, см |

2,7 ± 1,5 |

2,1 ± 1,5 |

<0,01 |

встречалась аденокарцинома высокой степени дифференцировки (р=0,02) и значимо реже – низкодифференцированные опухоли (р=0,01).

Число поражений лимфоузлов не оказалось в числе значимых факторов риска лимфогенного метастазирования: ее частота при мультицен-тричном характере роста составила 13 % (3 из 23 наблюдений), при моноцентричном – 12,1 % (45 из 371 наблюдения). Различия статистически не значимы (p=0,84).

(группа № 3), у двух других – малого и большого сальников (группы №№ 3 и 4sb). Среднее количество пораженных лимфоузлов при мультицентрич-ном раке составило 2,3 ± 1,2, при моноцентричном РРЖ – 2,2 ± 1,6 (p=0,91).

Значимые факторы риска и соответствующая им частота лимфогенного метастазирования, представленные в табл. 3, характерны как для моноцентричного, так и для мультицентричного РРЖ. Размеры опухоли, ее макроскопический тип и переход на пищевод определялись при эндоскопическом исследовании. Эндосонография позволяла уточнить глубину инвазии опухоли. Лимфатическая и венозная инвазия определялись после операции. До операции это также возможно – после эндоскопической резекции пораженной слизистой оболочки.

Результаты и обсуждение

Период наблюдения за больными после операции составил от 4 до 200 мес (табл. 4). Умерли 5 из 23 пациентов. Показатель общей летальности составил 21,7 %. Структура летальности при

Таблица 3

|

Фактор и его ранговое место |

Коэффициент информативности |

Частота лимфогенного метастазирования |

р |

|

1. Лимфатическая инвазия |

0,1726 |

47,2 % |

<0,001 |

|

2. Субмукозная инвазия |

0,0499 |

18,7 % |

<0,001 |

|

3. Размер опухоли >4,0 см |

0,0432 |

31 % |

=0,021 |

|

4. Венозная инвазия |

0,0429 |

44,1 % |

<0,001 |

|

5. Переход опухоли на пищевод |

0,0244 |

38,5 % |

=0,007 |

|

6. Макроскопический тип 0 I 0 III |

0,0241 |

21,2 % 16,9 % |

=0,041 |

|

7. Низкая степень дифференцировки |

0,0055 |

15,1 % |

=0,007 |

Таблица 4

|

Живы без признаков прогрессирования |

18 (78,3 %) |

|

Умерли: от прогрессирования от неопухолевых заболеваниий от другой опухоли |

5 (21,7 %) 1 (4,3 %) 3 (13,0 %) 1 (4,3 %) |

Факторы риска лимфогенного метастазирования ррж

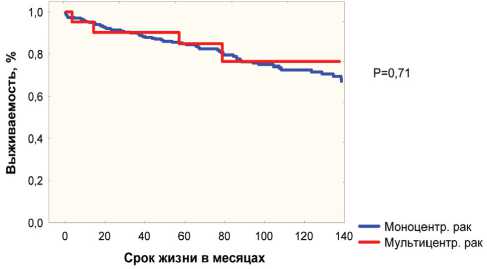

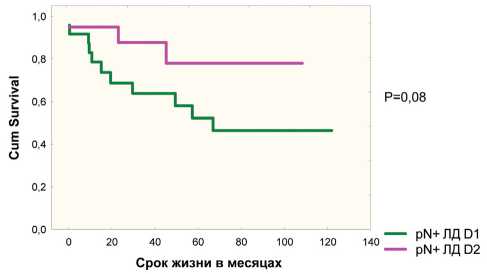

Показатели общей выживаемости не зависели от объема лимфодиссекции: 5- и 10-летняя выживаемость после D2 лимфодиссекции составили 86,5 % и 75,3 % против 85,9 % и 73,5 % после D1 соответственно (p=0,93) (рис. 2). Однако общая частота прогрессирования опухоли в группе больных, перенесших D2, оказалась значимо ниже, чем при D1, – 1,3 % против 6,7 % (p<0,05). Различия в частоте локорегионарных рецидивов также оказались статистически значимыми – 0 % после D2 и 4,3 % после D1 диссекции (p<0,05).

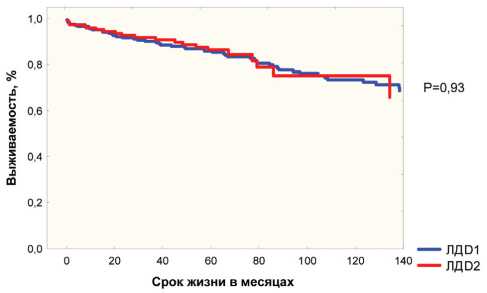

Показатели выживаемости, стратифицированные по критерию pN0/pN+ (рис. 3 и 4), указывают на некоторые преимущества D2 лимфодиссекции только при наличии регионарных лимфогенных метастазов при РРЖ. У больных без лимфогенных метастазов (pN0) в группе D1 уровень общей 5- и 10-летней выживаемости составил 89,8 % и 76,7 %, в группе D2 – 87,5 % и 75,8 % соответственно (p=0,46). Частота прогрессирования и локорегионарных рецидивов

после лимфодиссекции D1 равнялись 2,7 % и 2,1 %, после D2 – 0 %. Различия не значимы.

Продолжительность жизни в группе больных с лимфогенными метастазами (pN+) после D2 лим-фодиссекции оказалась несколько выше, чем после D1: 5-летняя выживаемость составила 78,1 % и 51,6 % соответственно, 10-летняя – 78,1 % и 45,9 % (p=0,08). В то же время частота прогрессирования после D2 диссекции составила 9,5 %, после D1 – 39,1 % (p<0,05), частота локорегионарных рецидивов – 0 % и 26 % соответственно (p<0,05).

У больных с подслизистой инвазией опухоли и наличием лимфогенных метастазов 5-летняя продолжительность жизни после D2 диссекции равнялась 73,6 %, после D1 – 35,9 % (p=0,03). Частота прогрессирования в этой же подгруппе после D2 лимфодиссекции составила 11,1 %, после D1 – 43,8 % (p<0,05), частота локорегионарных рецидивов – 0 % и 25 % соответственно (p<0,05).

Выводы

частоту рецидивов и улучшить результаты хирургического лечения.