Мультидисциплинарный подход в лечении больных с метастазами меланомы без выявленного первичного очага

Автор: Закурдяева И.Г.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 3 (57), 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель – разработка методики комбинированного лечения больных с метастазами меланомы без выявленного первичного очага с помощью современной лучевой и лекарственной терапии. Материал: метастазы меланомы без ВПО были диагностированы у 21 (6 %) из 346 больных. В лимфатические узлы – у 16, в мягкие ткани – у 4, в кости – у 1 больного. При выборе методики лечения учитывались общее состояние больного, локализации метастазов, распространенность опухолевого процесса, предполагаемая локализация первичного очага. Комбинированное лечение больных с метастазами меланомы без ВПО позволило 10 больным прожить более 3 лет без признаков прогрессирования заболевания. При этом полный эффект достигнут у 10 (47,6 %), частичный – у 8 (38,1 %), прогрессирование наблюдалось у 3 (14,3 %). Пятилетняя выживаемость составила 46,1 ± 12,0 %, медиана наблюдения –52,0 ± 11,2 мес.

Метастазы меланомы без выявленного первичного очага, комбинированное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14056336

IDR: 14056336 | УДК: 616-006.81-033.2-08

Текст научной статьи Мультидисциплинарный подход в лечении больных с метастазами меланомы без выявленного первичного очага

Достаточно часто метастазы меланомы могут быть первыми обращающими на себя внимание признаками распространенности процесса и единственным проявлением заболевания. Тщательное клиническое и инструментальное обследование не всегда позволяет выявить источник метастазирования. Понятие «метастаз без выявленного первичного очага» (ВПО) появилось в 1970-х гг. прошлого столетия. Оно использовалось для харак- теристики пациентов с наличием гистологически подтвержденных метастазов рака, у которых тщательное клиническое обследование не позволяло выявить источник метастазирования. С точки зрения патологоанатомов, о метастазах рака без выявленного первичного очага можно говорить во всех случаях, когда первичный очаг заболевания на момент морфологического исследования неизвестен [1, 3].

По данным различных авторов, такие пациенты при меланоме составляют от 0,5 до 8 % онкологических больных, обратившихся за медицинской помощью, причем среди мужчин диагноз метастаз злокачественной опухоли без выявленного первичного очага встречается несколько чаще, чем среди женщин [5, 7]. Доказано, что средняя продолжительность жизни пациентов, получавших специальное лечение, достоверно выше, чем лиц, лечение которых ограничилось симптоматической терапией. Ряд зарубежных авторов предлагают пациентам с изолированным поражением метастазами меланомы периферических лимфатических узлов проводить лимфаденэктомию и/или лучевую терапию на зону поражения с последующей химиотерапией [4, 6].

Цель исследования – разработать методики комбинированного лечения больных с метастазами меланомы, без выявленного первичного очага.

Материал и методы

Метастазы меланомы без выявленного первичного очага (ВПО) были диагностированы у 21 (6 %) из 346 больных. При этом метастазы в лимфатические узлы наблюдались у 16, в мягкие ткани – у 4, в кости – у 1 пациента. Под наблюдением находилось: мужчин – 11 (52,4 %), женщин – 10 (47,6 %), в возрасте от 16 до 69 лет, медиана – 52 года. Наибольшее количество больных – 10 (47,6 %) было в возрасте от 18 до 50 лет. Эти случаи были отнесены к первично-генерализованным процессам, выходящим за пределы органа. Более конкретного общепринятого определения метастазов злокачественной опухоли без выявленного первичного очага в настоящее время не существует, отсутствует и единая классификация метастазов без ВПО. В Европе наиболее часто применяются рекомендации Европейского общества медицинской онкологии [2].

Диагноз метастаз меланомы кожи без выявленного первичного очага у всех больных был поставлен цитологически на основании результатов пункционной биопсии и/или эксцизионной биопсии увеличенных лимфатических узлов и при необходимости был подтвержден иммуногистохимически. Поскольку первичный очаг остается неизвестным, любое проведенное лечение можно считать «радикальным» условно. Поэтому лечебная тактика у данной категории больных планировалась в каждом конкретном случае индивидуально.

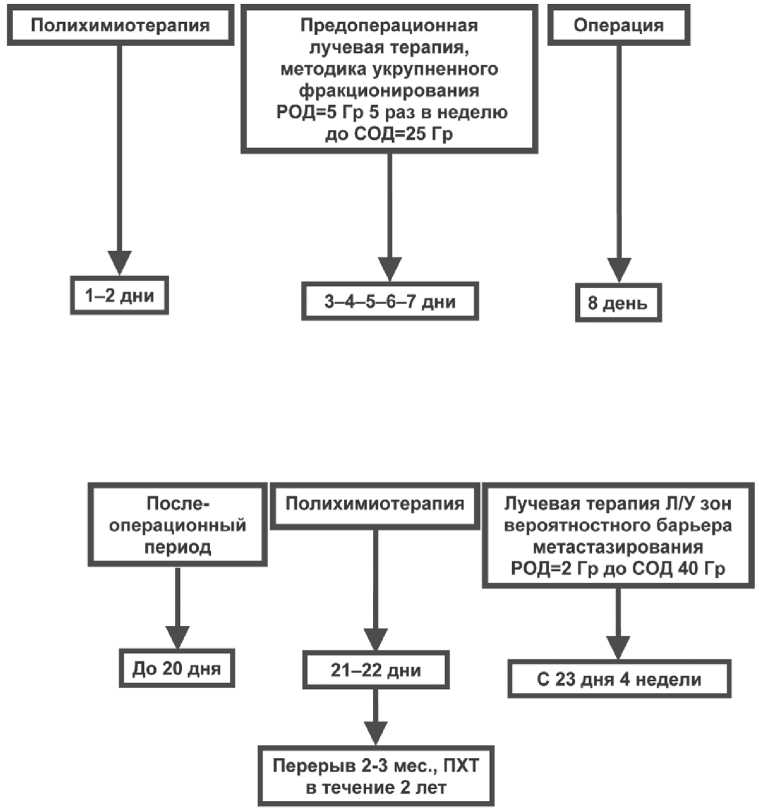

Методика лечения определялась в первую очередь с учетом общего состояния больного, локализации метастазов, распространенности опухолевого процесса, предполагаемой локализации первичного очага и требовала углубленной разработки системных методов воздействия, направленных на борьбу с проявлениями опухолевой диссеминации. При метастазах в лимфатические узлы, мягкие ткани и кожу на верхней конечности в качестве зоны вероятностного метастазирования нами рассматривались шейно-, над- и подключичная области, при метастатическом поражении на нижней конечности – пахово-бедренная и подвздошная области. Обязательным компонентом разработанной схемы лечения (рис. 1) была полихимиотерапия по схеме: дакарбазин – 1000 мг/м2 внутривенно, капельно в 1-й день; во 2-й – цисплатин – 100 мг/м2 внутривенно, капельно и доксорубицин – 30 мг/м2 внутривенно, капельно. На следующий день начинали предоперационную лучевую терапию на поражённые лимфатические узлы укрупнёнными фракциями по 5 Гр, 5 раз в нед до суммарной очаговой дозы 25 Гр (ВДФ=67), что эквивалентно 40 Гр при классическом фракционировании. Ввиду того, что подмышечные и паховые лимфатические узлы расположены достаточно поверхностно, лучевая терапия на линейном ускорителе выполнялась только с передних полей. Размер полей колебался от 8×8 до 10×10 см. В объем облучаемых тканей попадали пораженные лимфатические узлы, в поле облучения включали здоровые ткани в радиусе на 2–3 см от видимых границ опухоли. В зону 90 %-ной изодозы попадали все пораженные лимфатические узлы. Лимфаденэктомию выполняли на следующий день после окончания облучения. В подмышечной области стандартом была лимфаденэктомия единым блоком всех лимфатических узлов, включая лимфатические узлы I, II и III уровней. В паховой области иссекались лимфатические узлы, лежащие в пределах бедренного треугольника. Через 2–3 нед после заживления операционной раны возобновляли полихимиотерапию по следующей схеме: дакар-базин – 1000 мг/м2 внутривенно, капельно в 1-й день; на 2-й – цисплатин – 100 мг/м2 внутривенно, капельно и доксорубицин – 30 мг/м2 внутривенно, капельно. Как правило, на 23–25-е сут после операции начинали дистанционную гамма-терапию лимфатических узлов зон вероятностного барьера

Рис. 1. Методика комбинированного лечения метастазов меланомы без ВПО в лимфатические узлы

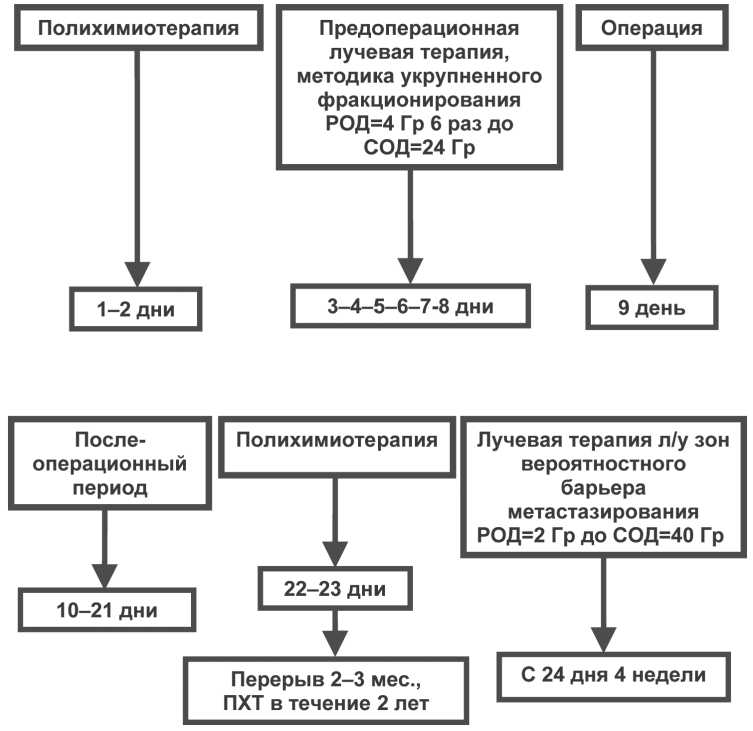

Рис. 2. Методика комбинированного лечения метастазов меланомы без ВПО в мягкие ткани

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2013. № 3 (57)

метастазирования, по 2 Гр ежедневно до СОД 40 Гр в течение 3–4 нед.

При метастазах меланомы в мягкие ткани у всех 4 больных с целью повышения эффективности лучевого воздействия мы проводили полихимиотерапию (ПХТ) по схеме (рис. 2): дакарбазин – 1000 мг/м2 внутривенно, капельно в 1-й день; на 2-й – цисплатин – 100 мг/м2 внутривенно, капельно и доксорубицин – 30 мг/м2 внутривенно, капельно. На следующий день после окончания ПХТ начинали предоперационную лучевую терапию укрупнёнными фракциями по 4 Гр ежедневно, 6 раз до СОД 24 Гр (ВДФ=57), что эквивалентно 36 Гр классического фракционирования ускоренными электронами на линейном ускорителе SL–20. На следующий день больной оперировался. Иссечение метастаза осуществляли отступя 3 см от видимых границ опухоли вместе с подлежащей мышечной фасцией и всегда за пределами зоны облучения. Дефект закрывали местными тканями. После оперативного вмешательства выполнялось обязательное гистологическое и иммуногистохимическое исследование препарата удаленной опухоли. В послеоперационном периоде через 2–3 нед после заживления операционной раны возобновляли ПХТ по прежней схеме. На следующий день после полихимиотерапии проводилось облучение лимфатических узлов зон вероятного барьера метастазирования, по 2 Гр ежедневно до СОД 40 Гр в течение 3–4 нед. Впоследствии, с целью консолидации результатов лечения назначалась лекарственная терапия каждые 2–3 мес в течение двух лет.

Лечение одной больной с метастазом меланомы в подвздошную кость проводили по схеме: химиотерапия дакарбазином – 1000 мг/м2 внутривенно, капельно, однократно. Дистанционную гамма-терапию начинали на следующий день на аппарате «Агат – R-1», разовая очаговая доза составила 1,5 Гр, доза за сутки 3 Гр, 3 раза в нед, СОД 54 Гр (ВДФ=112). При облучении метастатического очага учитывался его возможный инфильтративный рост, поэтому в поле облучения включали ткани на расстоянии 4 см от его определяемых границ. По окончании лучевой терапии начинали курс химиотерапии дакарбазином. Интервал между курсами 3 нед, лекарственную терапию проводили в течение двух лет.

Результаты

Все пациенты удовлетворительно перенесли комбинированное лечение. Общая 6-летняя выжи- ваемость больных составила 34,6 ± 13,4 %, медиана выживаемости 52,0 ± 11,2 мес. Причем выживаемость после первого года наблюдения – 85,7 ± 7,6 %; 2-летняя – 71,1 ± 10,0 %; 3-летняя – 65,2 ± 10,8 %; 5-летняя – 46,1 ± 12,0 %. В нашем исследовании комбинированное лечение метастазов меланомы без выявленного первичного очага позволило 10 из 21 больного прожить более 3 лет без признаков прогрессирования заболевания. При этом полный эффект достигнут у 10 (47,6 %), частичный – у 8 (38,1 %) больных, прогрессирование наблюдалось в 3 (14,3 %) случаях. Полученные результаты лечения не противоречат данным литературы [1], в которых сообщается о 72 больных с метастазами меланомы без выявленного первичного очага, получавших специальное лечение. Из них у 39 (55 %) отмечен полный эффект, частичный – у 3 (4 %), стабилизация – у 6 (8 %), прогрессирование – у 24 (33 %) пациентов.

Сроки наблюдения за нашими больными с метастазами в мягкие ткани колебались от 12 мес до 5,5 года (3 из 4 больных были живы более 4-х лет). Один больной умер от прогрессирования основного заболевания (метастазы в головной мозг) через 4 года и 4 мес. Срок наблюдения за больной с метастазом в подвздошную кость составил 23 мес, при этом лечебный эффект в отношении метастаза после лучевой терапии сохранялся на протяжении всего периода наблюдения. Прогрессирование заболевания было отмечено у 9 из 21 больного, в т.ч. метастазы в головной мозг отмечены у 4, в лёгкие – у 3, мягкие ткани – у 1, в кости – у 1.

Заключение

Лечение больных с метастазами меланомы без выявленного первичного очага должно быть направлено на борьбу с субклиническими метастазами опухоли, ответственными за дальнейшую генерализацию процесса. Комбинированное лечение, включающее предоперационную лекарственную и лучевую терапию в сочетании с оперативным вмешательством и послеоперационной химиотерапией, является эффективным методом, позволяющим улучшить отдаленные результаты лечения. Паллиативное лечение позволило 10 из 21 больного прожить более 3 лет без признаков прогрессирования заболевания, 5-летняя выживаемость составила 46,1 ± 12,0 %, медиана наблюдения – 52,0 ± 11,2 мес.