Мультифизичный программный комплекс трехмерного расчета электротеплофизических характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих каналов ядерных энергетических установок космического назначения

Автор: Полоус Михаил Александрович, Ярыгин Валерий Иванович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 4 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

На базе современного программного комплекса Comsol Multiphysics авторами разработана базовая версия программной методики для выполнения трехмерных расчетов тепловых и электрических характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих каналов (ЭГК) в составе ядерных энергетических установок космического и наземного назначений, названной авторами COMSOL-ЭГК. В работе представлено описание основных функциональных возможностей разработанного комплекса COMSOL-ЭГК, оптимизированного под задачи расчета ЭГК любой конструкции. Расширение функционала математической модели ЭГК в COMSOL-ЭГК осуществляется путем добавления новых программных модулей (физических разделов) к базовой математической модели электротеплофизических процессов в ЭГК. В работе представлено описание разработанного программного модуля, позволяющего рассчитывать влияние собственного магнитного поля ЭГК на его характеристики. Для тестирования созданной математической модели собственного магнитного поля ЭГК было проведено несколько тестовых расчетов для одно - и многоэлементного ЭГК.

Термоэмиссионный электрогенерирующий канал, ядерная энергетическая установка космического и наземного назначений, математическая модель эгк, программный комплекс comsol

Короткий адрес: https://sciup.org/143168438

IDR: 143168438 | УДК: 621.039.578:629.7

Текст научной статьи Мультифизичный программный комплекс трехмерного расчета электротеплофизических характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих каналов ядерных энергетических установок космического назначения

Результаты НИОКР последних лет по созданию термоэмиссионных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) различного назначения показали, что электрогенерирующие каналы (ЭГК) в составе термоэмиссионных ЯЭУ нового поколения [1, 2] имеют значительно более сложную геометрическую структуру, обладающую большим набором сред различной тепло-и электропроводности, усовершенствованной формой электродных оболочек, коммутационных перемычек и других конструкционных элементов, по сравнению со структурой ЭГК в составе термоэмиссионных ЯЭУ первого поколения (ЯЭУ «Топаз», «Енисей» [3, 4]).

Регулярное усложнение задач вызывает необходимость своевременного развития конструкторских и расчетных методов при проектировании электрогенерирующих каналов (ЭГК) в составе термоэмиссионных ЯЭУ нового поколения. Благодаря стремительному развитию информационных технологий и методов численного анализа, в настоящее время методы расчетно-проектного обоснования технических решений в науке и технике изменились коренным образом. Математическое моделирование и численные методы позволяют находить решения задачи для физических моделей практически любой сложности. На сегодняшний день численный эксперимент стал неотъемлемым спутником дорогостоящих натурных экспериментов — ни одно экспериментальное исследование не обходится без детального расчетно-теоретического сопровождения. Необходимость инновационного развития космической системотехники формирует новые вызовы на мировом и отечественном рынках новых перспективных ЯЭУ [5].

История развития методик расчета характеристик ЭГК насчитывает свыше 50 лет. Основная система уравнений для математической модели тепловых и электрических процессов, протекающих в электрогенерирующем элементе (ЭГЭ), впервые была предложена Ю.С. Юрьевым (ГНЦ РФ–ФЭИ) в начале 1960-х гг. [6]. В настоящее время существует множество программных методик, позволяющих выполнять численные расчеты тепловых и электрических характеристик ЭГК, при этом преобладающее большинство из них основано на одномерных математических моделях ЭГК. Наиболее широкое распространение на сегодняшний день имеет группа методик, основанная на расчете характеристик ЭГК по модели распределенных параметров [7–15]. Бóльшая часть методик из этой группы разработана свыше 15 лет назад на языках программирования, которые на сегодняшний день не являются актуальными и не имеют реальной технической поддержки от производителей, часто несовместимы с современными операционными системами и средами разработки, что практически полностью исключает возможность расширения и совершенствования функционала программы специалистами, пришедшими на смену авторам данных методик. Следует отметить и тот факт, что и сами разработчики по описанным выше причинам не имеют зачастую ни возможности, ни навыков модернизации собственных программных кодов. Помимо этого современные методики обладают и рядом других характерных особенностей [16]:

-

• расчет многоэлементного ЭГК сводится к последовательному расчету характеристик входящих в его состав ЭГЭ и суммированию характеристик для последовательной электронной цепи, таким образом полностью исключаются из численного анализа области межэлектродной коммутации;

-

• в большинстве методик существенно упрощены процедуры расчета топливной композиции, коллекторного пакета и межэлектродной коммутации ЭГК;

-

• математические модели ЭГК в большинстве методик являются одномерными и не позволяют проводить углубленную оценку влияния различного рода неравномерностей на выходные характеристики ЭГК;

-

• методики разработаны для определенной конструкции ЭГК и не позволяют проводить численный анализ ЭГК более сложной геометрии;

-

• характеристики ЭГК рассчитываются при фиксированных (оптимальных) температуре коллектора и давлении пара рабочего тела.

Ниже представлен перечень требований к современной методике для получения результатов расчета ЭГК на качественно новом уровне [16]:

-

• переход от одномерного расчета к трехмерному численному расчету физических характеристик ЭГК;

-

• детальный учет влияния свойств конструкционных материалов и сред на тепловые и электрические процессы в ЭГК;

-

• переход от математического расчета процессов в единичном ЭГЭ к ЭГК в целом (детальный учет всей геометрической структуры моделируемых устройств);

-

• возможность проведения расчетов ЭГК в геометрии, отличной от геометрии ЭГК первого поколения (ЯЭУ «Топаз» и «Енисей»);

-

• возможность «сквозного» (мульти-физичная задача) расчета ЭГК (в перспективе — всего термоэмиссионного реактора-преобразователя (ТРП)) средствами одного программного кода.

Таким образом, расчетное обоснование проектных решений перспективных ЭГК на современном уровне требует более широкого и комплексного подхода, чем это позволяют сделать ранее созданные методики расчета ЭГК. Такой подход предполагает детальный учет влияния не только всех неоднородностей, связанных со сложной геометрией и материальным составом конструктивных элементов ЭГК (применение трехмерной расчетной модели в электротеплофизическом расчете ЭГК), но и учет накопленных за последние годы новых экспериментальных данных о характеристиках электродов, а также учет влияния ряда других неоднородностей [17, 18]. К наиболее значимым по степени влияния на характеристики ЭГК неоднородностям, детальный учет которых необходим при обосновании характеристик ЭГК на современном уровне, можно отнести следующие:

-

• неоднородность энерговыделения топливной композиции ЭГК (моделирование нейтронно-физических процессов в активной зоне реактора-преобразователя [19]);

-

• неоднородность тепловыделения в коллекторном пакете (моделирование теплогидравлических процессов в при-коллекторной зоне ЭГК);

-

• неоднородность парциального давления пара рабочего тела в межэлектродной среде ЭГК (моделирование влияния магнитных полей на характеристики ЭГК);

-

• неоднородность работы выхода электронов эмиттера (моделирование процессов в плазме в межэлектродном зазоре ЭГК) и др.

Столь широкий круг расчетных задач требует разработки современного мульти-физичного программного обеспечения, реализующего полный спектр инструментов для расчетного обоснования характеристик ЭГК, а в перспективе и всего ТРП. Важно отметить, что разработка эффективного и высокоточного программного обеспечения обусловливает также сокращение расходов при проектировании новых ЯЭУ как на стадии НИОКР, так и на стадии эксплуатации [20].

Программный комплекс COMSOL–ЭГК

Наиболее перспективным подходом к разработке программного обеспечения для численного расчета характеристик ЭГК на современном уровне является использование и доработка/модифика-ция уже существующих мультифизичных программных комплексов, предназначенных для проведения трехмерного моделирования физических процессов и удовлетворяющих заявленным требованиям [21]. В качестве программной платформы для модификации был выбран хорошо зарекомендовавший себя современный программный комплекс COMSOL Multiphysics [22]. Этот программный продукт активно развивается с середины 1990-х гг., имеет крупное сообщество пользователей из разных уголков мира и отличается очень продуктивной и отзывчивой техподдержкой производителя. COMSOL Multiphysics — это мультифизичное кроссплатформенное программное обеспечение конечноэлементного анализа, позволяющее производить комплексный анализ физической модели с помощью систем уравнений в частных производных. Важно отметить, что в своем оригинальном виде COMSOL Multiphysics не способен производить моделирование физических процессов в термоэмиссионных ЭГК. Обусловлено это тем, что связь между тепловой и электрической задачами в ЭГК осуществляется посредством моделирования процессов в плазме в межэлектродном зазоре (МЭЗ), однако программных инструментов для решения подобных задач у COMSOL Multiphysics нет в наличии [16, 22]. В связи с этим в ГНЦ РФ–ФЭИ в 2012 г. авторами была выполнена модификация программного кода COMSOL Multiphysics и разработана базовая версия программного комплекса для проведения трехмерных расчетов тепловых и электрических характеристик ЭГК, названного авторами COMSOL–ЭГК [23]. Одной из ключевых особенностей выбранной для модификации платформы является ее редактируемая модульная программная архитектура, позволяющая расширять функциональность созданной математической модели путем добавления новых или модификации имеющихся программных модулей. На рис. 1 представлен базовый набор программных модулей COMSOL Multiphysics [16, 22].

В результате модификации COMSOL Multiphysics был совмещен функционал графически выделенных на рис. 1 программных модулей и реализована алгоритмическая связь между модулями трехмерного теплового и электрического расчета посредством использования математически обработанных экспериментальных данных о вольтамперных характеристиках (ВАХ) термоэмиссионных преобразователей (ТЭП).

COMSOL –ЭГК, оптимизированный под задачи расчета термоэмиссионных ЭГК, предоставляет пользователям полный спектр инструментов для решения задачи как в одномерном, так и в трехмерном приближениях [16, 22]:

-

• интеграция с различными современными системами автоматизированного проектирования ( AutoCAD , SolidWorks и др.), что позволяет использовать в расчетах заранее разработанные двумерные и трехмерные чертежи ЭГК;

-

• автоматизированная генерация конечноэлементной расчетной сетки;

-

• задание различных свойств материалов (программный комплекс содержит встроенную базу данных по свойствам материалов), источников воздействия и граничных условий;

-

• интерполяция и экстраполяция исходных данных (в т. ч., ВАХ ТЭП);

-

• постобработка результатов расчета;

-

• возможность создания собственных мультифизических задач с помощью комбинаций уравнений в частных производных;

-

• эффективное взаимодействие программных модулей — добавление новых и модификация существующих.

МОДУЛИ

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

МОДУЛИ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

МОДУЛИ ИНТЕГРАЦИИ

лс/ос

Вычислительная гидродинамика

LiveLink™ for MATLAB®

Радичастоты

Миксер

LitreLink™ for Excel*

Волновая оптика

Течения в пористых средах

Импорт данных из CAD

Геометрическая оптика

Течение в трубопроводах

Проектирование

Плазма

Микрогидродинамика

Импорт данных из ECAD

Полупроводники

Молекуля рные течения

LiveLink™ for SOLIDWORKS*

МОДУЛИ МЕХАНИКИ И АКУСТИКИ

Теплопередача

LiveLink™ for Inventor®'

МОДУЛИ ХИМИИ

LiveLinh™ for AutoCAD®

|

Mexai i ика констру кци й |

Химические реакции |

Live Link111 for- Revit® |

|

Нелинейные конструкционные материалы |

Аккумуляторы и топливные элементы |

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МОДУЛИ |

|

Геомеханика |

Элсктроосаждсние |

Оптимизация |

|

Усталость материала |

Коррозия |

|

|

Динамика многотсльных систем |

Электрохимия |

Библиотека материалов Трассировка частиц |

Роторная динамика

Рис. 1. Модульная структура программного кода COMSOL–ЭГК [22]

Первая версия разработанной программы (2012 г.) позволяла проводить численный расчет характеристик только многоэлементных ЭГК [23]. По аналогии с другими расчетными методиками моделирование процессов в плазме в COMSOL – ЭГК заменено использованием в расчетах математически обработанных баз экспериментальных данных о ВАХ ТЭП. Результаты нейтронно-физических расчетов, а именно, трехмерное энерговыделение конструктивных элементов ЭГК, используется в COMSOL –ЭГК в качестве исходных данных либо в табличной форме, либо в виде аналитических выражений.

В первой версии программы анализ теплогидравлических процессов в при-коллекторной зоне ЭГК был упрощен до граничного условия второго рода [16]. В настоящий момент COMSOL –ЭГК существенно расширил свой функционал. Разработанный программный комплекс позволяет моделировать характеристики термоэмиссионных устройств любой конструкции — одно- и многоэлементные ЭГК, ЭГК с внутренним и внешним расположением топлива, лабораторные ТЭП с плоской и цилиндрической геометрией электродов как с ядерным, так и неядерным нагревом и др. [24].

Математическая модель ЭГК в COMSOL–ЭГК

Базовая математическая модель элек-тротеплофизических процессов в ЭГК, реализованная в программном комплексе COMSOL –ЭГК, основана на численном решении классических уравнений электростатики и сопряженного теплообмена. Замыкающим соотношением для системы уравнений выступает выборка математически обработанных экспериментальных данных о ВАХ ТЭП.

Пространственное распределение температуры в моделируемом устройстве описывается в COMSOL –ЭГК классическим уравнением теплопереноса [16]:

∇(–k∇T) = Q, где Т — температура среды; k — коэффициент теплопроводности среды; Q — объемный источник тепловыделения, моделирующий генерацию и перенос тепла в радиационных и электрических процессах.

Таким образом, джоулево тепловыделение, тепловое излучение и электронное охлаждение учитываются в уравнении теплопереноса введением соответствующих источников и стоков тепла.

Пространственное распределение электрического потенциала в неоднородной электропроводящей среде описывается классическим уравнением Пуассона [16]:

Δϕ = F, где ϕ — электрический потенциал; F — объемный источник/сток электрического заряда.

Связь двух уравнений в задаче расчета ЭГК осуществляет зависимость плотности электрического тока от межэлектродного напряжения, которые в COMSOL –ЭГК используются в виде набора экспериментальных ВАХ ТЭП.

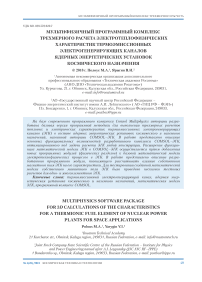

После выбора размерности моделируемой задачи (одномерный, двумерный или трехмерный расчет) наступает этап разработки геометрической модели, задания материального состава и граничных условий. Детальное описание данного этапа будет опущено в настоящей статье по причине его рассмотрения в предыдущих работах авторов [23, 25]. В качестве примера на рис. 2 изображена разработанная с помощью современных средств автоматизированного проектирования трехмерная модель многоэлементного ЭГК, импортированная в программный комплекс COMSOL–ЭГК для последующих расчетов [16].

Рис. 2. Фрагмент трехмерной геометрической модели многоэлементного электрогенерирующего канала: 1 — дис-танционатор; 2 — эмиттер; 3 — коллектор; 4 — соседний электрогенерирующий элемент; 5 — топливная композиция; 6 — газоотводное устройство; 7 — межэлектродная коммутационная перемычка

Расширение функционала математической модели ЭГК осуществляется путем добавления новых физических разделов, которые в COMSOL –ЭГК представляются в виде программных модулей, выступающих в качестве надстроек для базовой математической модели электротеплофи-зических процессов в ЭГК. В настоящее время в математическую модель COMSOL –ЭГК добавлены программный модуль для расчета теплогидравлики и модуль расчета влияния собственного магнитного поля (СМП) ЭГК на его характеристики. Последний модуль опишем более детально.

Учет влияния СМП на характеристики ЭГК в COMSOL–ЭГК

Основной причиной проведения расчетных оценок влияния СМП на выходные характеристики ЭГК является значительная величина напряженности индуцированного магнитного поля в МЭЗ ЭГК. На текущий момент модуль расчета СПМ ЭГК в программном комплексе COMSOL –ЭГК использует одномерную математическую модель перераспределения давления пара цезия в МЭЗ под влиянием СМП ЭГК. Важно понимать, что расчет СМП ЭГК невозможен без моделирования тепловых и электрических процессов в ЭГК. Таким образом, задача расчета СМП ЭГК является комплексной и сопряженной, требует реализации всех стадий расчета, предваряющих электромагнитный анализ ЭГК.

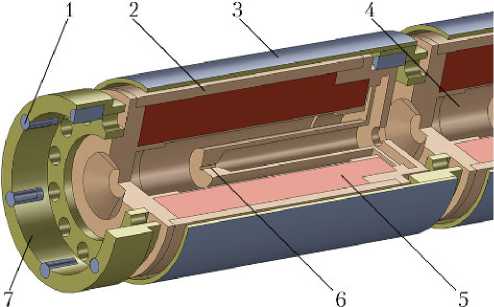

Рассмотрим математическую модель возникновения СМП в ЭГК. На рис. 3 представлена принципиальная схема возникновения СМП в МЭЗ ЭГЭ.

Рис. 3. Принципиальная схема возникновения собственного магнитного поля в межэлектродном зазоре (МЭЗ) электрогенерирующего элемента

В магнитном поле на движущуюся заряженную частицу (в ЭГЭ/ЭГК, в основном, на электроны) действует сила Лоренца. В МЭЗ ЭГЭ/ЭГК за счет силы Лоренца и столкновений электронов с атомами цезия вдоль эмиттеров возникает перепад магнитного давления и, соответственно, перепад статического давления пара цезия. В развитом дуговом режиме работы ЭГК распределение давления пара цезия вдоль МЭЗ каждого ЭГЭ определяется следующим выражением [26]:

P ( x ) = P 0 +

H 2 - H ( x )

8 n

где P 0 — давление пара цезия на входе в МЭЗ; H 0 и H ( x ) — напряженности собственного поперечного магнитного поля у коммутации и в сечении x , соответственно.

Здесь, согласно работе [26], H 0 = c y;

H(x ) = —— j jdx , где L , D — длина и диаметр эмиттера, соответственно; j — экспериментальная ВАХ ТЭП, которая в наиболее общем виде представляется в виде зависимости плотности электрического тока в МЭЗ от ряда параметров [19]:

j = f ( u, T E , T C , P Cs , d , Φ E , Φ C ).

Здесь u — межэлектродное напряжение; TE , TC — температуры эмиттера и коллектора, соответственно; P Cs — давление пара цезия; d — величина МЭЗ; Φ E , Φ C — работы выхода электронов эмиттера и коллектора, соответственно.

Для корректного решения поставленной задачи необходимо использовать зависимость плотности электрического тока в МЭЗ по меньшей мере от трех переменных j = f(u, TE, PCs) при прочих фиксированных параметрах.

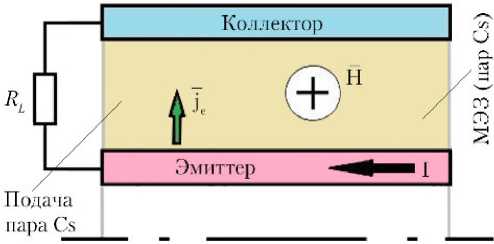

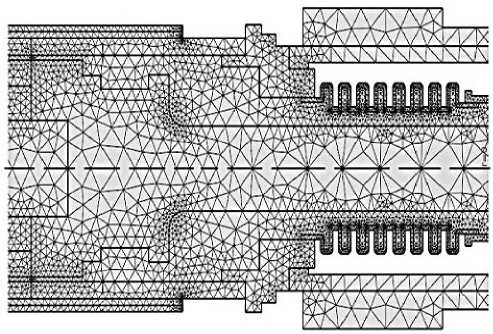

Для отработки созданной математической модели влияния СМП ЭГК было проведено несколько тестовых расчетов, выполненных для девятиэлементного унифицированного и одноэлементного ЭГК. В ходе работы были созданы геометрические модели исследуемых ЭГК с помощью современных средств автоматизированного проектирования. Полученные модели были импортированы в программный комплекс COMSOL –ЭГК, затем для них была сгенерирована конечноэлементная расчетная сетка (рис. 4).

а)

б)

Рис. 4. Фрагмент расчетных сеток электрогенерирующего канала (ЭГК) в COMSOL–ЭГК [24, 25]: а — 60-градусный сектор расчетной модели многоэлементного ЭГК; б — осевое сечение расчетной модели одноэлементного ЭГК; 1 — коллекторный пакет; 2 — эмиттер; 3 — чехол ЭГК; 4 — топливная композиция; 5 — газоотводное устройство; 6 — межэлектродная коммутационная перемычка; 7 — соседние электрогенерирующие элементы

Исходные данные по материальному составу, энерговыделению в топливных сердечниках и локальным ВАХ ТЭП для рассматриваемых типов ЭГК в настоящей работе будут опущены, так как были детально рассмотрены в предыдущих работах авторов [19, 23–25]. Перейдем к результатам расчетов ЭГК.

Пример расчета многоэлементного ЭГК

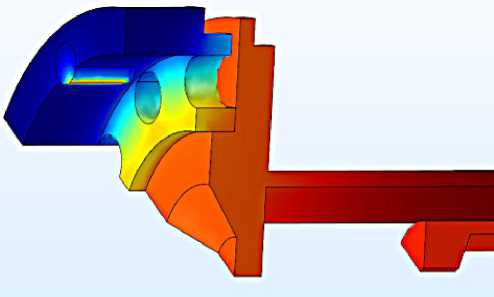

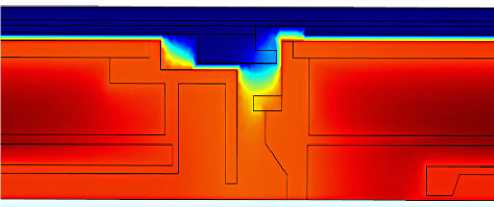

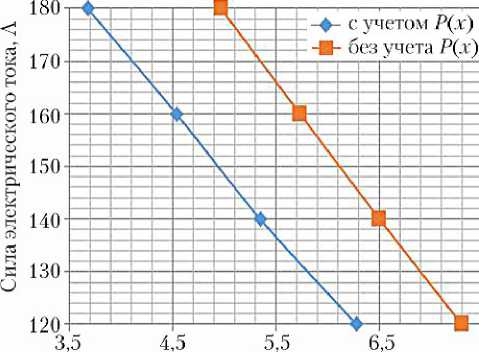

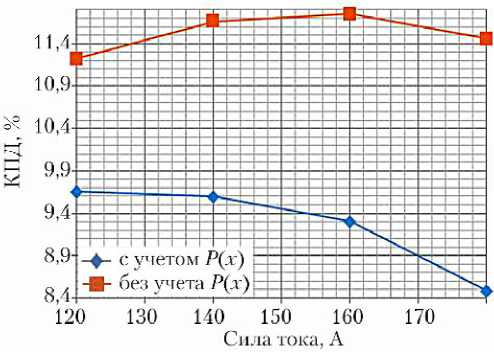

На рис. 5–8 представлены результаты тестовых расчетов девятиэлементного унифицированного ЭГК с учетом и без учета влияния СМП ЭГК на его характеристики, выполненные в программном комплексе COMSOL –ЭГК [16].

а)

б)

Рис. 5. Фрагменты температурного поля в области межэлектродной коммутационной перемычки многоэлементного ЭГК: а — 60-градусный сектор со скрытыми областями рабочего тела, топливной композиции, эмиттерного и коллекторного пакетов; б — осевое сечение для всех конструктивных элементов расчетной модели ЭГК

Напряжение, В

Рис. 7. Расчетная вольтамперная характеристика многоэлементного ЭГК с учетом и без учета распределения давления пара цезия Р(х) по длине ЭГК

Рис. 8. Расчетный КПД многоэлементного ЭГК с учетом и без учета распределения давления пара цезия Р(х) по длине ЭГК

Список литературы Мультифизичный программный комплекс трехмерного расчета электротеплофизических характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих каналов ядерных энергетических установок космического назначения

- Ярыгин В.И., Ружников В.А., Синявский В.В. Космические и наземные ядерные энергетические установки прямого преобразования энергии. М.: НИЯУ МИФИ, 2016. 364 с.

- Романов А.В. Теория комплексной оптимизации проектирования космических аппаратов с ядерными термоэмиссионными энергетическими установками//Под ред. Б.И. Полетаева, А.П. Ковалева. СПб.: ООО «НПО «Профессионал», 2010. С. 15-95, 238-260.

- Грязное Г.М., Пупко В.Я. «Топаз-1». Советская космическая ядерно-энергетическая установка//Природа. 1991. Вып. 10. С. 29-36.

- Кухаркин Н.Е., Пономарев-Степной Н.Н., Усов В.А. Космическая ядерная энергетика (ядерные реакторы с термоэлектрическим и термоэмиссионным преобразованием -«Ромашка» и «Енисей»)//Под ред. акад. РАН Н.Н. Пономарева-Степного. М.: ИздАт, 2008. 146 с.

- Алленых М.А. Влияние институтов на стимулирование инновационных процессов//Друкеровский вестник. Изд-во ЮРГТУ (НПИ). 2014. № 2. С. 21-27.

- Пупко В.Я., Юрьев Ю.С. Некоторые проблемы разработки термоэмиссионного реактора-преобразователя//Обнинск: Препринт ФЭИ-27, 1965. 20 с.

- Ружников В.А. Численный метод совместного решения тепловой и электрической задач для термоэмиссионного электрогенерирующего канала//Обнинск: Препринт ФЭИ-774, 1977. 24 с.

- Бабушкин Ю.В., Мендельбаум М.А., Савинов А.П. Алгоритм расчета характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих сборок//Известия АН СССР. Энергетика и транспорт. 1981. № 2. С. 115-122.

- Синявский В.В. Методы определения характеристик термоэмиссионных твэлов. М.: Энергоатомиздат, 1990. 184 с.

- Шиманский А.А. Эффективный алгоритм расчета ВАХ и температурных полей термоэмиссионного ЭГК на основе одномерной математической модели//Сб. тезисов докладов конференции «Ядерная энергетика в космосе». Обнинск, 1990. 316 с.

- Линник В.А. Расчетно-теоретические методы исследования выходных характеристик термоэмиссионных электрогенерирующих элементов, электрогенерирующих сборок (каналов) и реакторов преобразователей космических ЯЭУ. Обнинск: Препринт ФЭИ-3058, 2005. 70 с.

- Лазаренко Д.Г. Математическая модель для расчета теплоэлектрофизических характеристик цилиндрического электрогенерирующего канала//Известия вузов. Ядерная энергетика. 2007. № 3. С. 89-100.

- Виноградов Е.Г., Ярыгин В.И. Методика расчета электротеплофизических характеристик термоэмиссионного электрогенерирующего канала. Уч. пос. Обнинск: ИАТЭ, 2008. 40 с.

- Полоус М.А. Усовершенствование методики расчета выходных характеристик многоэлементного термоэмиссионного электрогенерирующего канала реактора-преобразователя//Известия вузов. Ядерная энергетика. 2010. № 1. С. 164-172.

- Давыдов А.А., Гонтарь А.С., Сотников В.Н. Комплексное компьютерное моделирование выходных параметров и ресурсного поведения многоэлементного ЭГК на основе диоксида урана//Вопросы атомной науки и техники. Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2014. Вып. 1. С. 18-25.

- Полоус М.А. Методика комплексного трехмерного расчета электро-тепло-физических характеристик электрогенерирующих каналов термоэмиссионных ЯЭУ второго поколения//Дис.. канд. тех. наук: 05.14.03, защищена на базе НИЦ «Курчатовский институт» 24.01.2017 г.: утв. 12.07.2017 г. Москва, 2017. 121 с.

- Выбыванец В.И., Гонтарь А.С., Еремин С.А. Базовый электрогенерирующий канал двухрежимных термоэмиссионных ЯЭУ. Научно-технические проблемы разработки и создания//Сборник докладов Международной конференции «Ядерная энергетика в космосе -2005», Москва-Подольск, 2005. Т. 1. С. 79-82.

- Гонтарь А.С., Еремин С.А., Лапоч-кин Н.В. Усовершенствованный одноэлементный электрогенерирующий канал для термоэмиссионной ЯЭУ повышенной мощности//Сборник докладов Международной конференции «Ядерная энергетика в космосе -2005», Москва-Подольск, 2005. Т. 2. С. 279-283.

- Андрианова О.Н., Кощеев В.Н., Жердев Г.М. Вклад зависимости погрешностей мультигрупповых констант от сечения разбавления в оценку неопределенности нейтронно-физических характеристик РУ/Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015. Аннотации докладов в 3-х т. М.: НИЯУ МИФИ, 2015. C. 319. Осецкая М.М. Особенности планирования модернизации, технического обслуживания и ремонта систем и оборудования на атомных электростанциях России//Вестник университета (Государственный университет управления). 2010. № 19. С. 116-119.

- Обзор современных систем автоматизированного проектирования. Режим доступа: http://bourabai.ru/graphics/dir. htm#36 (дата обращения 26.09.2017 г.).

- Официальный сайт производителя Comsol Multiphysics. Режим доступа: http://www.comsol.com/(дата обращения 26.09.2017 г.).

- Полоус М.А., Ярыгин В.И., Виноградов Е.Г. Программный комплекс для трехмерного численного расчета тепловых и электрических характеристик многоэлементного электрогенерирующего канала термоэмиссионной ЯЭУ//Известия вузов. Ядерная энергетика. 2012. № 2. С. 151-160.

- Полоус М.А., Соловьев Д.И., Ярыгин В.И. Программный комплекс трехмерного расчета выходных характеристик одноэлементного электрогенерирующего канала термоэмиссионных ЯЭУ различного назначения//Известия вузов. Ядерная энергетика. 2017. № 2. С. 81-92.

- Полоус М.А., Алексеев П.А., Ехлаков И.А. Современные расчетные технологии обоснования характеристик ЯЭДУ в проектных работах создания термоэмиссионных КЯЭУ нового поколения//Электронный журнал «Труды МАИ». 2013. № 68.

- Дружинин В.А., Цхакая В.К., Ярыгин В.И. Исследование влияния магнитного давления на работу цезиевых ТЭП//ЖТФ. 1976. Т. 46. Вып. 6. С. 1289-1294