Мультиспектральные изображения агроландшафтов как инструмент выявления неоднородности почвенного плодородия

Автор: Боровков А.А., Азаренко Ю.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2 (50), 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - выявление причин неоднородности почвенного плодородия и оценка состояния посевов яровой пшеницы в агроландшафте степной зоны Омской области с использованием анализа мультиспектральных снимков. Исследования проводили в 2021 г. в Нововаршавском районе Омской области на производственном массиве поля. Объектом исследования являлись почвенный покров, представленный лугово-черноземной почвой, и посев яровой пшеницы сорта ОмГАУ-100 как индикатор почвенного плодородия. Для исследования почвенно-растительного покрова использовали мультиспектральные изображения, полученные при съемке поверхности земли спутником Sentinel-2 L2A. Спутниковые данные обрабатывали в программных комплексах ENVI и QGIS на интернет-платформах Sentinel Нab, Land Viewer, Вега PRO Института космических исследований РАН. На четырех участках, различающихся густотой стояния пшеницы и спектральными характеристиками поверхности, были заложены скважины до глубины 100 см и отобраны пробы почвы через каждые 10 см. В них проводили определение реакции среды, содержания гумуса и легкорастворимых солей. Анализ величин индексов NDVI, EVI, NDMI, Agriculture указывал на пространственную вариабельность биомассы пшеницы. Установлено, что причинами неоднородности посевов являлись микрорельеф, неравномерное распределение по поверхности влаги и свойства почвы. На контрольном участке лугово-черноземная почва характеризовалась наличием легкорастворимых солей с глубины 50 см и была классифицирована как среднесолончаковатая слабозасоленная. На участках с изреженной растительностью почва была солончаковой сильнозасоленной. Использование вегетационных индексов для выявления неоднородности почвенного плодородия в ранние фазы развития пшеницы осложнялось влиянием микрорельефа, переувлажнением микропонижений и развитием сорной растительности. Связь значений вегетационных индексов с величиной надземной массы пшеницы как показателя плодородия более отчетливо проявлялось к концу ее вегетации, начиная с фазы колошения. Результаты исследований указывают на возможность применения мультиспектральных снимков для выявления неоднородности почвенного плодородия степных агроландшафтов Омского Прииртышья.

Вегетационные индексы evi, ndvi, ndmi, agriculture, почвенное плодородие, степной агроландшафт, засоление

Короткий адрес: https://sciup.org/142238689

IDR: 142238689 | УДК: 631.452:631.427.12

Текст научной статьи Мультиспектральные изображения агроландшафтов как инструмент выявления неоднородности почвенного плодородия

В настоящее время технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) активно используются во всем мире для решения различных задач сельскохозяйственного производства. Они применяются в целях картографирования почвенного покрова, различных видов мониторинга состояния посевов и почв, агроэкологической оценки территорий, проектирования систем земледелия [1–7].

Агроландшафты, как антропогенно-преобразованные геокомплексы, неоднородны по своей компонентной и морфологической структуре: рельефу, почве, гидрологическим и микроклиматическим особенностям. Эта неоднородность отражается на продуктивности сельскохозяйственных культур и обусловливает ее пространственную вариабельность в пределах поля.

Мультиспектральные изображения поверхности агроландшафтов, полученные с космических и беспилотных летательных аппаратов, являются инструментом изучения их структуры, прогноза урожайности растений и ее регулирования посредством аг-ротехнологических приемов. Одной из актуальных задач является дистанционное зондирование структур и качества почвенного покрова. Оно основано на выявлении и учете взаимосвязей почвы и факторов почвообразования. В агроценозе интегральной ха-

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY рактеристикой почвенного плодородия является урожайность растений, в связи с чем плодородие может косвенно оцениваться по различным спектральным характеристикам и вегетационным индексам. В том числе их использование позволяет выявить неоднородность свойств почв производственных массивов [8].

Агроландшафты степной зоны Омской области характеризуются значительной степенью антропогенного преобразования и использования. Почвенный покров их представлен маломощными и малогумусовыми черноземами обыкновенными, южными, лугово-черноземными почвами, максимально вовлеченными в пашню. Нередко проявляются процессы засоления почв, пород, грунтовых вод, которые на фоне недостаточного атмосферного увлажнения лимитируют урожайность зерновых культур, преобладающих в структуре посевных площадей. Цель исследования заключалась в выявлении причин неоднородности почвенного плодородия и в оценке состояния посевов яровой пшеницы в агроландшафте степной зоны Омской области с использованием анализа мультиспектральных снимков.

Объекты и методика исследования

Исследования проводили в 2021 г. в Нововаршавском районе Омской области на одном из полей КФХ «Безукладов В.В.» (Нововаршавка). Согласно агропочвенному районированию территория относится к южному равнинно-степному слабодрениро-ванному району черноземов обыкновенных и южных (карбонатных, солонцеватых, со-лончаковатых) маломощных малогумусовых тяжелосуглинистых в сочетании с луговочерноземными почвами. Сельскохозяйственная освоенность его составляет 85–95%. В геоморфологическом отношении район исследований приурочен к неогеновой озерно-аллювиальной равнине. Рельеф полого-волнистый, с незначительными перепадами высот. Преобладающие почвообразующие породы – верхнечетвертичные элювиальноделювиальные покровные суглинки. Западинные формы рельефа выполнены озерноболотными отложениями [9].

Климат континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет 1,3°C. Многолетняя норма осадков – 344 мм. Наибольшее их количество выпадает в июле.

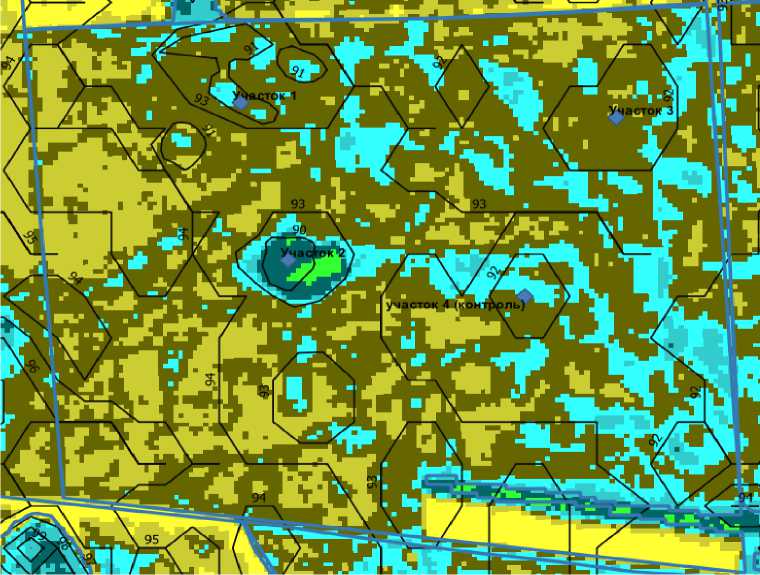

Объектом исследования являлся почвенный и растительный покров агроценоза при возделывании яровой пшеницы сорта ОмГАУ-100. При визуальном осмотре состояния посевов в июне 2021 г., а также при анализе мультиспектральных изображений со спутников Sentinel-2 L2A были выделены участки, различающиеся по состоянию посевов пшеницы. Участки 1–3 характеризовались изреженностью растительного покрова. В качестве контроля выбран участок 4 с нормальным развитием растений. Место расположения участков и исследуемого поля представлено на рис. 1. Почвенный покров поля представлен лугово-черноземными почвами. На выбранных участках были пробурены скважины до глубины 100 см с отбором проб почвы через 10 см. В отобранных пробах определяли содержание гумуса методом Тюрина в модификации Симакова с дополнениями Никитина, рН водной суспензии потенциометрическим методом, солевой состав водной вытяжки.

В работе использовали спутниковые данные полей, которые обрабатывали в программных комплексах ENVI и QGIS. Отбирали лучшие безоблачные спутниковые снимки местности, полученные в период с 1 апреля по 30 сентября. Данные обрабатывали на интернет-платформах Sentinel Нab, Land Viewer, Вега PRO Института космических исследований РАН. Был проведен подбор вегетационных индексов, актуальных спутниковых данных российских и зарубежных компаний.

AGRONOMY

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

Рис. 1. Расположение исследуемых участков на поле КФХ «Безукладов»

Результаты и их обсуждение

Анализ мультиспектральных изображений и величин вегетационных индексов указывает на неоднородный характер пространственного распределения биомассы растений на исследуемом поле (рис. 2). Участки, различающиеся по состоянию развития растений, характеризовались разными условиями микрорельефа. Высоты поверхности составляли на участке 1 – 90 м, участке 2 – 89 м, участке 3 – 91 м, на контрольном участке 4 – 92 м.

Рис. 2. Расположение точек бурения скважин на тестовых участках и распределение индекса NDVI в фазу кущения пшеницы

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

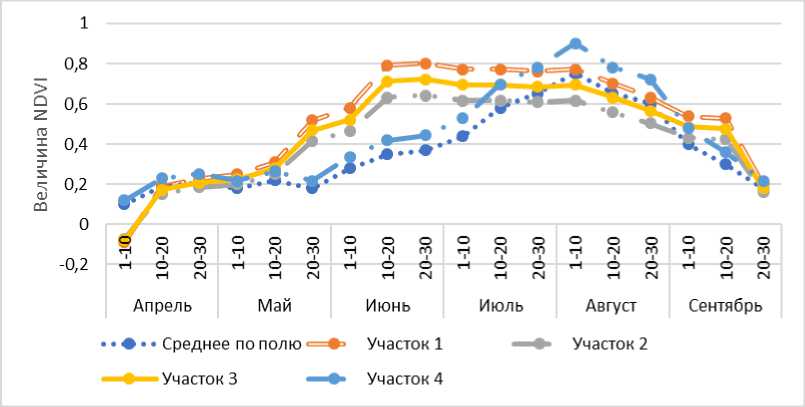

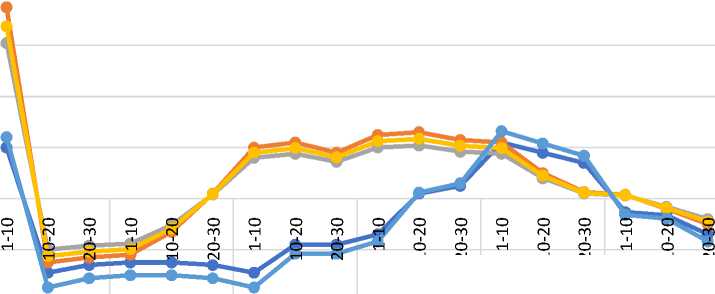

Нормализованный дифференциальный вегетационный индекс NDVI является показателем количественной оценки зеленой биомассы растений. Он основан на отражении поверхностью растений волн света в красном и инфракрасном диапазонах. Его значения изменяются от –1 до 1. Для почв с растительным покровом индекс имеет положительные значения и прямо пропорционален величине надземной массы. Величина индекса NDVI изменялась по месяцам вегетационного периода и имела неодинаковые значения для тестовых участков (рис. 3).

Участки, изображенные на снимке голубым и темно-зеленым цветом, характеризуются большей густотой растительности по сравнению с участками светло-желтого цвета.

Рис. 3. Динамика изменения индекса NDVI за вегетационный период 2021 г.

Во второй половине мая и июне значения вегетационного индекса на участках 1–3 превышали контроль. Это могло быть связано с лучшими условиями увлажнения в микропонижениях, вегетацией в них сорной растительности и появлением всходов пшеницы. К концу кущения и в фазе колошения величина индекса по всему полю выравнивались. В середине июля растительный покров поля стал более однородным, а к началу и середине августа индексы NDVI на контрольном участке увеличились, по сравнению с другими, за счет лучшего развития культуры.

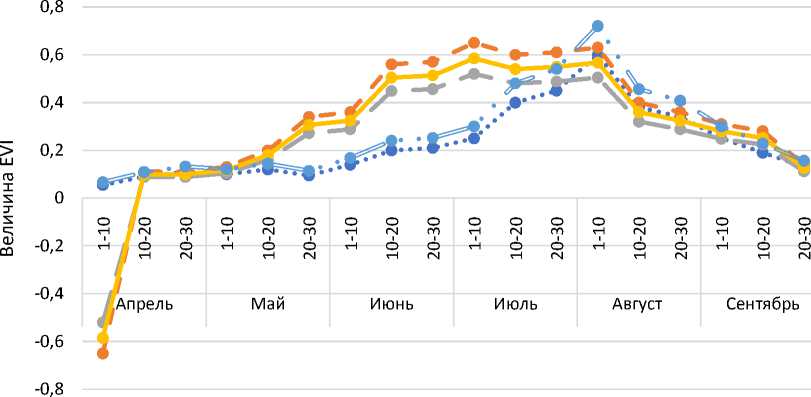

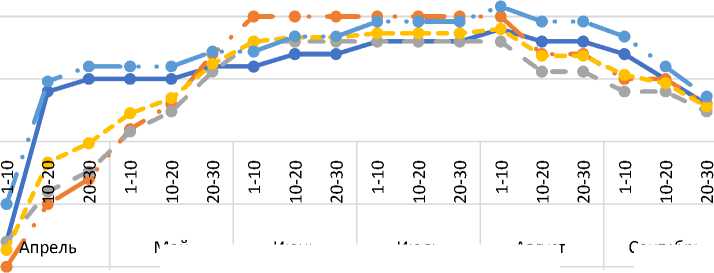

Другой используемый индекс EVI является усовершенствованным вегетационным индексом, который корректирует фоновые сигналы почвы и атмосферное воздействие. Он применяется для мониторинга территорий с густым растительным покровом. Как и NDVI, индекс EVI измеряется значениями от –1 до 1. Нормально развитая, «здоровая» растительность, как правило, характеризуется величинами показателя от 0,20 до 0,80.

Сезонная динамика индекса EVI имела сходный характер с индексом NDVI. Его величина в начале и в середине вегетации пшеницы была меньше на контрольном участке и увеличивалась к третьей декаде июля и августу, совпадающими с фазой колошения пшеницы. То есть, вероятно, развитие культурных растений в начальный период развития вегетативной массы лучше происходило в микропонижениях участков 1–3 за счет дополнительного увлажнения. Развитие пшеницы в период формирования репродуктивных органов в дальнейшем ограничивалось свойствами почвы и величина надземной массы была больше на контроле (рис. 4).

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Нормализованный дифференциальный индекс влажности NDMI рекомендуется для мониторинга обеспеченности растений влагой и выявления засухи. Величины коэффициента, близкие к нулю (от –0,2 до 0,4), обычно указывают на водный стресс растений. Высокие положительные значения (0,4–1,0) характерны для растительности, не испытывающей резкий недостаток влаги. Поскольку дефицит атмосферного увлажнения в степных агроценозах является основным лимитирующим фактором развития сельскохозяйственных культур, был проведен анализ изменения данного вегетационного индекса (рис. 5).

...«••• Среднее по полю — е- - Участок 1 —е — Участок 2 Участок 3 Участок 4

Рис. 4. Динамика изменения индекса EVI за вегетационный период 2021 г.

1,00

0,80

0,60

Q 0,40

га х 0,20 т

0,00

-0,20

-0,40

-0,60

Июль Август Сентябрь

Участок 2 '—•—Участок 3 —е— Участок 4

Апрель Май Июнь

—е—Среднее по полю —•—Участок 1

Рис. 5. Динамика изменения индекса NDMI за вегетационный период 2021 г.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

Значения индекса указывают на различия в обеспеченности влагой растений на разных участках. В мае и июне на микроповышении (участок 1) влагообеспечен-ность растений была меньше, чем в понижениях рельефа. Судя по величине показателя NDMI, растения испытывали водный стресс. К концу июля, началу августа различия значений индекса нивелировались, в том числе за счет выпадения атмосферных осадков. Это способствовало лучшему развитию надземной массы пшеницы на контрольном участке.

Индекс Agriculture использует коротковолновый инфракрасный, ближний инфракрасный и синий каналы для мониторинга состояния урожайности растений. И коротковолновые, и ближние инфракрасные каналы хорошо выделяют густую растительность на изображениях, полученных с помощью этого композита. Посевы отражаются ярко-зеленым цветом, а открытая поверхность почвы – пурпурным. Кроме того, данный индекс позволяет анализировать схождение снега весной и переувлажнение участков при обильном скоплении влаги.

1,50

-1,00

1,00

CD

3 0,50

DO

< 0,00

ru T s

-0,50

OJ co

Май

Сентябрь

Июнь

Июль

Август

-1,50

Среднее по полю —•• Участок 1 — • ■ - Участок 2 —•-• Участок 3 —•

Участок 4

Рис. 6. Динамика изменения индекса Agriculture за вегетационный сезон 2021 г.

Анализ значений данного индекса на тестовых участках указывает на неравномерное распределение влаги. В понижениях рельефа (участки 1–3) наблюдалось переувлажнение, в то время как на более возвышенном участке 4 влага расходовалась быстрее. Наибольшие значения индекса в августе наблюдались на контрольном участке, что указывает на большее количество биомассы пшеницы, наименьшие – для участка 2.

Для установления влияния свойств почв на развитие культурных растений и выявления причин неоднородности их плодородия были определены содержание гумуса, реакция среды, а также солевой состав водной вытяжки почв. Количество гумуса почв 1–3 участков было низким и существенно не различалось, составляя в слое 0–10 см 3,18–3,34%, в слое 10–20 см – 2,58–3,22%. В почве контрольного участка оно было больше: от 4,01% до 3,61% в слоях 0–10 и 10–20 см, соответственно. Низкое содержание гумуса характерно для условий степи и связано с небольшой биологической продуктивностью ландшафтов в условиях частой засухи.

Реакция среды в верхнем слое 0–20 см почв была нейтральной, за исключением участка 1, где в слое 10–20 см она была слабощелочной за счет содержания карбонатов

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

(таблица). С 20 см и глубже реакция среды в метровой толще почв изменялась от слабо-до средне- и сильнощелочной. Оптимальный интервал рН для произрастания пшеницы при этом составляет 6,0–7,5 [10].

Реакция среды и содержание легкорастворимых солей в лугово-черноземной почве

|

Глубина, см |

pH |

Сумма ионов солей, % |

Тип засоления |

Степень засоления |

|

Скважина 1 |

||||

|

0–10 |

6,27 |

0,159 |

– |

незасоленный |

|

10–20 |

8,05 |

0,229 |

содово-сульфатный натриевый |

слабая |

|

20–30 |

8,46 |

0,376 |

содово-хлоридно-сульфатный натриевый |

средняя |

|

30–40 |

8,60 |

0,490 |

хлоридно-сульфатный натриевый |

средняя |

|

40–50 |

8,49 |

0,965 |

сульфатный натриевый |

средняя |

|

50–60 |

8,44 |

1,368 |

сульфатный магниево-натриевый |

сильная |

|

60–70 |

8,72 |

0,798 |

сульфатный натриевый |

средняя |

|

70–80 |

8,88 |

0,652 |

хлоридно-сульфатный натриевый |

средняя |

|

80–90 |

8,37 |

0,483 |

сульфатный со следами соды натриевый |

слабая |

|

90–100 |

8,38 |

1,487 |

сульфатный кальциево-натриевый |

сильная |

|

Скважина 2 |

||||

|

0–10 |

7,07 |

– |

– |

незасоленный |

|

10–20 |

7,42 |

– |

– |

незасоленный |

|

20–30 |

8,70 |

0,750 |

содово-сульфатный натриевый |

сильная |

|

30–40 |

8,88 |

1,096 |

сульфатный со следами соды натриевый |

очень сильная |

|

40–50 |

8,43 |

2,370 |

сульфатный магниево-натриевый |

очень сильная |

|

50–60 |

8,34 |

2,410 |

сульфатный кальциево-натриевый |

очень сильная |

|

60–70 |

8,18 |

2,470 |

сульфатный кальциево-натриевый |

очень сильная |

|

70–80 |

8,96 |

1,040 |

сульфатный натриевый |

сильная |

|

80–90 |

9,01 |

1,020 |

сульфатный со следами соды натриевый |

сильная |

|

90–100 |

9,08 |

0,860 |

хлоридно-сульфатный со след. соды натриевый |

сильная |

|

Скважина 3 |

||||

|

0–10 |

6,85 |

0,084 |

– |

незасоленный |

|

10–20 |

6,92 |

0,223 |

– |

незасоленный |

|

20–30 |

8,38 |

0,606 |

хлоридно-сульфатный натриевый |

средняя |

|

30–40 |

8,63 |

1,231 |

сульфатный магниево-натриевый |

сильная |

|

40–50 |

9,08 |

0,794 |

хлоридно-сульфатный натриевый |

сильная |

|

50–60 |

9,23 |

1,702 |

сульфатный натриево-кальциевый |

сильная |

|

60–70 |

8,99 |

0,682 |

хлоридно-сульфатный натриевый |

средняя |

|

70–80 |

8,73 |

0,443 |

хлоридно-сульфатный натриевый |

средняя |

|

80–90 |

8,31 |

0,351 |

хлоридно-сульфатный со след. соды натриевый |

слабая |

|

90–100 |

9,27 |

0,327 |

хлоридно-сульфатный со след. соды натриевый |

слабая |

|

Скважина 4 |

||||

|

0–10 |

6,48 |

0,054 |

– |

незасоленный |

|

10–20 |

7,14 |

0,029 |

– |

незасоленный |

|

20–30 |

8,26 |

0,060 |

– |

незасоленный |

|

30–40 |

8,66 |

0,078 |

– |

незасоленный |

|

40–50 |

8,99 |

0,079 |

– |

незасоленный |

|

50–60 |

8,32 |

0,153 |

сульфатно-содовый натриевый |

слабая |

|

60–70 |

8,75 |

0,429 |

сульфатный натриевый |

слабая |

|

70–80 |

9,05 |

0,862 |

сульфатный кальциево-натриевый |

средняя |

|

80–90 |

9,27 |

1,221 |

сульфатный натриево-кальциевый |

средняя |

|

90–100 |

9,23 |

0,51 |

сульфатный натриевый со следами соды |

слабая |

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

Анализ водной вытяжки свидетельствовал о наличии высоких концентраций солей в почвах (таблица). При этом отмечены существенные различия между ними. В скважине 4 контрольного участка почва до глубины 50 см не была засолена. Ниже концентрация солей увеличивалась до слабой и средней степени, а на глубине 80–90 см степень засоления являлась сильной. Верхняя граница солевого горизонта характеризовалась сульфатно-содовым натриевым типом засоления. Анионный состав солей представлен в основном сульфатами с преобладанием катионов натрия. На глубине 70–90 см значительно увеличивалась доля кальция, что указывает на наличие гипса.

Почвы других участков существенно отличались по глубине залегания и количеству солей. Их аккумулирование наблюдалось значительно выше: с 10–20 см. Преобладающим был сульфатный и хлоридно-сульфатный натриевые типы засоления, что типично для степных ландшафтов Омской области. Количество сульфат-анионов изменялось от 1,88 до 33,6 ммоль/100 г. Значительное количество приходилось на токсичные для растений хлориды: 1,1–2,75 ммоль/100 г. В средней и нижней частях профилей обнаружено небольшое количество соды (0,20–0,30 ммоль/100 г) при содержании гидрокарбонатов 0,35–1,3 ммоль/100 г. Наиболее сильная степень засоления была характерна для почвы участка 2.

Во всех почвах отмечена аккумуляция сульфатов кальция и магния: в скважине 1 – на глубине 50–60 и 90–100 см; в скважине 2 – на глубине 40–70 см, в скважине 3 – 30–60 см, где степень засоления оценивалась как сильная и очень сильная. Как отмечал Сеньков А.А., для почв степной зоны Ишимской равнины Омского Прииртышья характерно формирование гипсовых горизонтов на разной глубине в зависимости от гранулометрического состава, рельефа, генезиса пород [11].

Таким образом, установлено, что лугово-черноземная почва поля по глубине залегания солей является среднесолончаковатой на контрольном участке 4 и солончаковой на участках 1–3. Засоление является лимитирующим фактором, снижающим плодородие почвы и ограничивающим урожайность культурных растений. Пшеница обладает средней солеустойчивостью. Различия в распределении солей и степени засоления – одна из причин неоднородности развития растений на исследуемом поле. Как указывают Горохова И.Н. и Панкова Е.И., пятнистость почв сухостепной зоны определялась сочетанием разнообразных факторов: глубиной залегания уровня грунтовых вод, характером поверхности и использованием (открытая поверхность, возделываемая культура, залежь), а также вторичным и природным засолением, солонцеватостью, карбо-натностью [12].

Для мониторинга процессов засоления почв и картографирования используются различные дистанционные методы. Предложены спектральные индексы засоления SI, позволяющие выделить массивы засоленных почв [13; 14]. Однако применение данного показателя для почв исследуемого поля оказалось малоинформативным. При разной степени засоления почв значения индекса SI существенно не различались. Это объясняется наличием растительного покрова и содержанием легкорастворимых солей в исследуемых почвах на глубине, в то время как данный показатель идентифицирует ареалы почв с поверхностной аккумуляцией солей по их светлому тону.

Заключение

При обследовании степного агроландшафта в пределах производственного массива поля на лугово-черноземной почве с использованием мультиспектральных изображений и вегетационных индексов была выявлена значительная пространственная вариабельность надземной массы яровой пшеницы. Причинами неоднородности развития растений являлись различия в микрорельефе, неравномерное распределение по поверхности влаги, глубина залегания солей и степень засоления почвы.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

Лугово-черноземная почва поля характеризовалась наличием засоления преимущественно хлоридно-сульфатного и сульфатного натриевого типов, лимитирующего урожайность культуры. Почва на участках поля, различающихся густотой стояния и биомассой пшеницы, имела разную глубину и степень засоления. На контрольном участке с нормальным развитием растений почва была среднесолончаковатой слабозасоленной. Участки с изреженным посевом и меньшей биомассой пшеницы представлены солончаковыми почвами со средним, сильным и очень сильным засолением.

Использование вегетационных индексов NDVI, EVI, NDMI, Agriculture для оценки неоднородности почвенного плодородия в начальные фазы развития пшеницы осложнялось влиянием процессов перераспределения влаги, ее накопления в микропонижениях и развитием сорной растительности. Связь величин индексов с биомассой пшеницы, как индикатора почвенного плодородия, наиболее четко проявилась к концу ее вегетации. На почве контрольного участка с более благоприятными свойствами значения индексов существенно превышали их на участках с малоплодородными солончаковыми почвами. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности применения мультиспектральных снимков и вегетационных индексов для выявления неоднородности почвенного плодородия степных агроландшафтов Омского Прииртышья.

Список литературы Мультиспектральные изображения агроландшафтов как инструмент выявления неоднородности почвенного плодородия

- Гарафутдинова Л.В., Каличкин В.К., Хлебникова Е.П. Оценка методов классификации многозональных космических снимков // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2022. № 4(48). С. 19–28.

- Гопп Н.В., Савенков О.А., Смирнов А.В. Цифровое картографирование урожайности яровой пшеницы на основе вегетационных индексов и оценка ее изменений в зависимости от свойств антропогенно-преобразованных почв // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 125–139.

- Лупян Е.А., Барталев С.А., Толпин В.А., Жарко В.О., Крашенинникова Ю.С., Оксюкевич А.Ю. Использование спутникового сервиса ВЕГА в региональных системах дистанционного мониторинга // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. Т. 11. № 3. С. 215–232.

- Рухович Д.И. Картографирование пространственной неоднородности почвенно-земельного покрова на основе спутниковых данных и

- анализа причин ее формирования // Тезисы докладов V конференции молодых ученых Почвенного института им. В.В. Докучаева, посв. 175-летию со дня рождения В.В. Докучаева. М., 2021. Т. 15. № 3. С. 119–127.

- Шаяхметов М.Р., Боровков А.А. Использование индекса NDMI в системе точного земледелия и агроэкологическая оценка почв агроландшафтов лесостепи западной Сибири // Региональные системы комплексного дистанционного зондирования агроландшафтов: материалы III Всероссийского научно-практического семинара. Под общей редакцией А.А. Шпедта [и др.]. Красноярск, 2021. С. 20–25.

- Шаяхметов М.Р., Гиндемит А.М., Макенова С.К., Балуков М.С., Безукладов И.В., Сулейманов Р.Р. Мониторинг и картографирование почвенного покрова на основе пространственно-временного анализа // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2021. № 1(41). С. 68–75.

- Rubin, Stuart & Kountchev, Roumen & Milanova, Mariofanna & Kountcheva, Roumiana. Intelligent processing and analysis of groups of multispectral images. Proceedings of the 2012 IEEE 13th International Conference on Information Reuse and Integration, IRI. 2012; 165-172. 10.1109/IRI.2012.6303006.

- Савин И.Ю., Бербеков С.А., Тутукова Д.А. Комплексная оценка неоднородности почвенного покрова по состоянию посевов // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2022. Вып. 113. С. 31–57.

- Рейнгард Я.Р. Деградация почв экосистем юга Западной Сибири: монография. Лодзь-Польша, 2009. 636 с.

- Вальков В.Ф., Денисова Т.В., Казеев К.Ш., Колесников С.И., Кузнецов Р.В. Плодородие почв и сельскохозяйственные растения: экологические аспекты. 2-е изд. Ростов н/Д: ЮФУ, 2010. 416 с.

- Сеньков А.А. Галогенез степных почв (на примере Ишимской равнины). Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2004. 152 с.

- Горохова И.Н., Панкова Е.И. Природа пятнистости орошаемых почв сухостепной зоны (на примере Светлоярской оросительной системы) // Аридные экосистемы. 2017. Т. 23. № 3(72). С. 39–49.

- Панкова Е.И., Конюшкова М.В., Горохова И.Н. О проблеме оценки засоленности почв и методике крупномасштабного цифрового картографирования засоленных почв // Экосистемы: экология и динамика. 2017. Т. 1. № 1. С. 26–54.

- Прокопьева К.О. Использование разновременных космических снимков высокого разрешения для оценки засоления почв солонцового комплекса (республика Калмыкия) // Аридные экосистемы. 2022. Т. 28. № 4(93). C. 61–74.