Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)в оценке качества кости у больных врожденным ложным суставом голени

Автор: Кутиков С.А., Дьячкова Галина Викторовна, Борзунов Дмитрий Юрьевич, Дьячков Константин Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования. Изучить методом мультиспиральной компьютерной томографии рентгеноморфологические особенности берцовых костей у больных с врожденным ложным суставом костей голени для оценки «качества кости». Материалы и методы. Методом рентгенографии и компьютерной томографии обследовано 20 больных с врожденным ложным суставом голени (ВЛСГ) в возрасте от 8 до 40 лет до и после лечения, в том числе и после рецидивирования. Результаты. Показано, что МСКТ позволяет выявить максимально возможное количество анатомических и структурных особенностей костей голени у больных с врожденным ложным суставом, которые могут иметь значение при планировании оперативного вмешательства. Заключение. Выявленные прижизненно изменения архитектоники костей голени совпадали с результатами проведенных у тех же больных гистологических исследований, что позволяло достаточно точно интерпретировать состояние кости на различных этапах лечения. Полученная информация подтверждает данные о дефекте ремоделирования кости в зоне ложного сустава, снижении остеобластических потенций, в связи с чем и возникают проблемы лечения данной категории больных.

Врожденный ложный сустав, голень, рентгенография, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121645

IDR: 142121645

Текст научной статьи Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)в оценке качества кости у больных врожденным ложным суставом голени

Лечение врожденных ложных суставов голени остается одной из самых сложных ортопедических проблем. В современной литературе представлено большое количество методик хирургических манипуляций, выполняемых при данной патологии с использованием различных способов фиксации, а также вспомогательных химических, физических и биологических факторов стимуляции остеогенеза [1, 2, 7, 13, 14, 17, 22, 25, 26]. Этот факт косвенно свидетельствует о неэффективности системы лечебно-реабилитационных мероприятий для этих больных. Отсутствие дифференцированного подхода к хирургическому лечению, учитывающего этиопатогенез заболевания, также не увеличивает шансы на радикальное решение проблемы [16, 27]. По данным многих исследователей, причиной возникновения ложного сустава голени могут быть различные заболевания или патологические состояния. Наибольшее число сторонников имеют три следующие теории, предложенные еще в прошлом столетии и подтвержденные современными исследованиями:

-

1. Теория порока развития определенного участка кости [3, 8, 10];

-

2. Теория, связывающая возникновение врожденного псевдартроза с наличием у больного нейрофиброматоза Реклингхаузена [4, 12, 11, 19, 20, 24, 29];

-

3. Теория, согласно которой псевдоартроз развива-

- ется на месте кистозного образования кости [7, 23].

Современные гистологические и патоморфологи-ческие исследования зоны ложного сустава выявили кисты, участки склероза, фиброза или фиброматозные ткани. Выявлено также, что утолщенная надкостница в зоне ложного сустава содержит мелкие сосуды, которые частично или полностью облитерированы [9, 28]. Это свидетельствует об анатомических и функциональных нарушениях в зоне ложного сустава, приводящих к угнетению роста и развития кости и формированию дефекта. Согласно современным научным представлениям, именно состоянием костного матрикса в большей степени определяются регенераторные возможности костной ткани в зоне ложного сустава [15, 18]. Исследование резецированных участков псевдоартрозов показало, что как в проксимальном, так и в дистальном костных отломках, наряду с морфологическими проявлениями нормального остеогенеза и новообразования микрососудистой сети, имеются их нарушения в виде декомпактизации пластинчатой кости, появления незрелых грубоволокнистых костных структур с очагами некробиоза и некроза, а также неадекватное развитие капилляров [19, 28]. Изменения в костной ткани отломков сочетаются с дистрофическими и некробиотическими изменениями в хрящевой и фиброзной ткани, образующими основу межотломко- вой прослойки [6, 9]. В работе T.J. Cho et al. (2008) показано, что клетки в зоне врожденного ложного сустава (fibrous hamartoma) могут поддерживать некоторые из мезенхимальных фенотипов клеточной линии, но остеобласты не подвергаются дифференциации в ответ на воздействие костных морфогенетических белков (BMP). Они обладают более выраженными остеокластогенетическими способностями, чем периостальные клетки большеберцовой кости [6]. E. Ippolito et al. (2000) отмечают, что очаги резорбции (лакуны) имеют место в зоне ложного сустава. Остеолитический компонент более выражен у детей раннего возраста и уменьшается с возрастом вплоть до исчезновения по достижении скелетной зрелости [7, 21]. Все это является признаком дефекта ремоделирования кости, от- вечающим за появление склероза, истончения кости в форме песочных часов, что заканчивается ее атрофией [6, 21]. Изменениям подвержены и остающиеся после резекции участки кости, изучить состояние которых прижизненно можно только с помощью лучевых методов диагностики, в том числе методом мультиспираль-ной компьютерной томографии (МСКТ), позволяющей объективно оценивать состояние костных структур как в зоне ложного сустава, так и на протяжении большеберцовой кости.

Цель работы: изучить методом мультиспиральной компьютерной томографии рентгеноморфологические особенности берцовых костей у больных с врожденным ложным суставом костей голени для оценки «качества кости».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рентгенография пораженного сегмента произведена 20 больным с врожденным ложным суставом костей голени (ВЛСКГ) в возрасте от 8 до 40 лет до и после лечения, в том числе и после рецидивирования. Компьютерная томография выполнена 9 больным на различных этапах лечения. Исследования проводили на компьютерных томографах GE Lihgt Speed VCT (США), Toshiba Aquilion-64 (Япония). Обработку аксиальных срезов проводили в режиме мультипланарной реконструкции в аксиальных, фронтальных и сагиттальных плоскостях. Изучали особенности рентгено-морфологии и проводили количественную оценку показателей плотности костей голени на протяжении и в зоне ложного сустава в единицах Хаунсфилда (HU). На третьем этапе проводили анализ топографо-анатомических изменений в режиме 3D-реконструкций с применением костных и мягкотканных фильтров рабочих станций. Обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере с помощью программы Attestat [4], встроенной в Microsoft Excel. Для подтверждения выводов о различиях между полученными количественными результатами исследований в случаях с нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента. В том случае, когда распределение отличалось от нормального, использовали непараметрические критерии (критерий Вилкоксона). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным р<0,05, где р – уровень значимости этих критериев. Все результаты представлены в виде M±σ, где М – выборочное среднее, σ – выборочное стандартное отклонение.

Все больные подписали информированное согласие на публикацию данных, полученных в результате исследования, без идентификации личности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные рентгенографии и КТ позволили выявить у больных врожденным ложным суставом костей голени (ВЛСКГ) изменения архитектоники кости не только в зоне ложного сустава, но и на всем протяжении кости, причем выраженность этих изменений была связана с возрастом больных. Чем старше пациент, тем более выраженные изменения отмечались в проксимальном и дистальном отделах большеберцовой кости. Это объясняется как длительно текущим заболеванием, так и оперативными вмешательствами, которые неоднократно выполнялись пациентам по поводу рецидива заболевания и нарушения функции конечности, что обусловливает ее неопорность, приводящую, в свою очередь, к реализации закона об адекватности кровоснабжения и нагрузки и сопровождается изменением структуры кости [13].

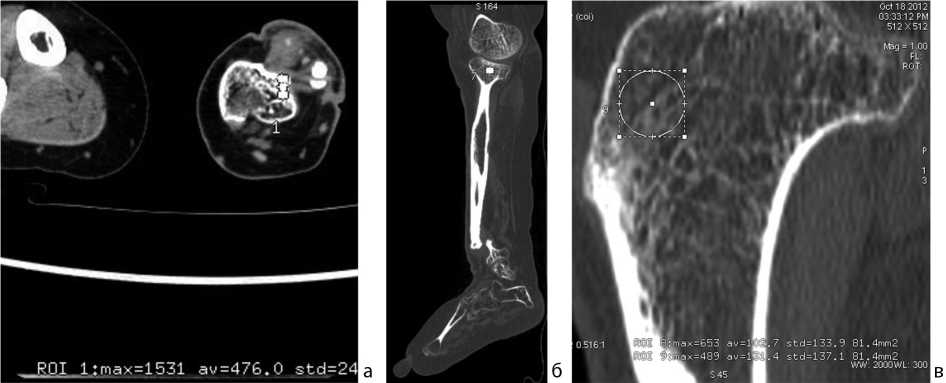

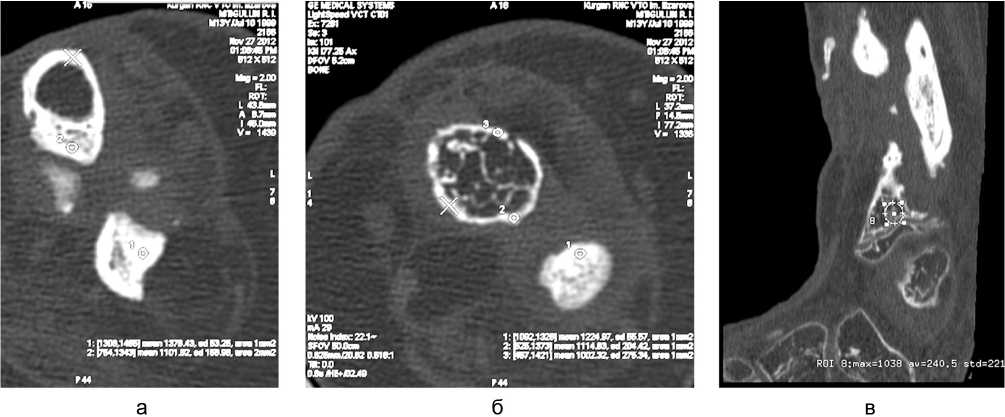

На рисунке 1 представлены данные МСКТ больной 20 лет с ВЛСГ после рецидивирования заболевания.

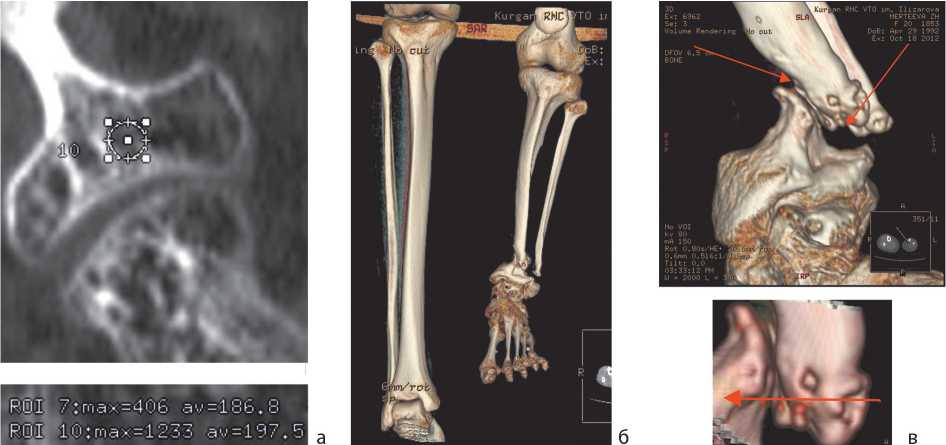

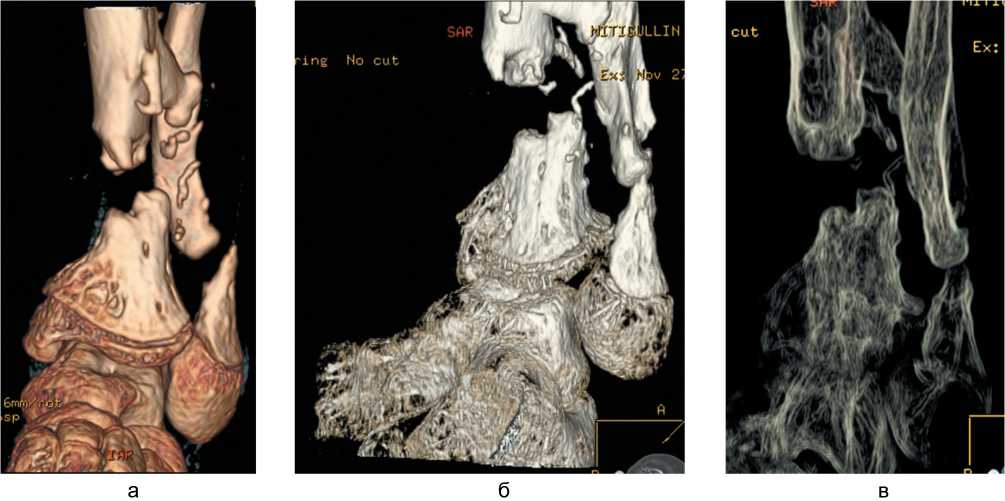

Более детальное исследование позволило получить данные о плотности кости в различных отделах, благодаря VRT реконструкциям иметь представление об анатомии укороченного и деформированного сегмента. Плотность кости в области эпифиза была снижена до 170-197 HU, а структура представлена груботрабекулярной костью с группами утолщенных вертикально расположенных трабекул. Горизонтальные и косо расположенные трабекулы прерывались и соответство- вали «симптому изношенного кружева». При VRT реконструкции четко определяли зону ложного сустава и положение костных фрагментов в различных плоскостях (рис. 2).

Использование специального фильтра Hardware Enhancend (рис. 3) выявило строение корковых пластинок большеберцовой кости и замыкательных пластинок в зоне ложного сустава, которые на обычных аксиальных срезах или MPR визуализируются недостаточно четко. Хорошо заметно отличие строения корковых и замыкательных пластинок, в которых остеонный слой имел меньшую толщину. В дистальных отделах большеберцовой и малоберцовой костей структура их была деформирована, костномозговой канал большеберцовой кости не прослеживался и был заполнен костными образованиями, по плотности соответствующими плотности остеонного слоя корковой пластинки. В области дистального эпифиза бессистемно располагались утолщенные костные трабекулы.

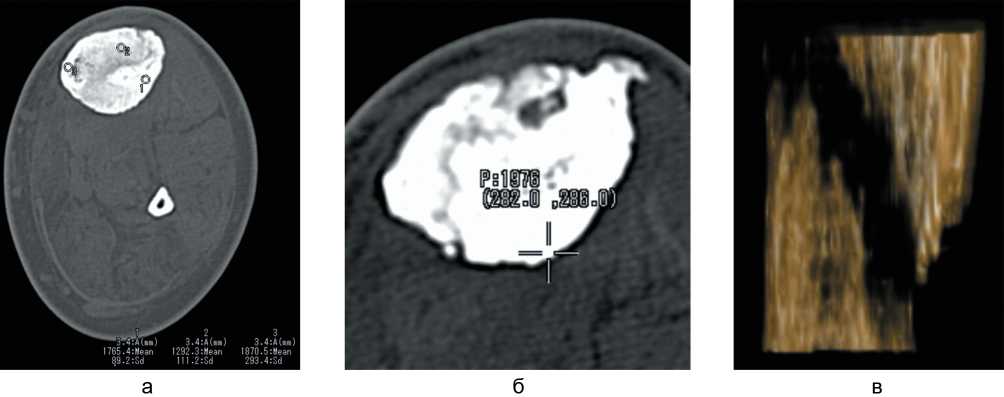

Определение плотности большеберцовой кости в области склерозированных фрагментов, образующих ложный сустав, показало, что она изменяется в значительных пределах (от 1292 до 1976 HU, рис. 4), что объясняется различной трабекулярной структурой и подтверждается изображением зоны ложного сустава при VRT c обработкой на фильтре рабочей станции (рис. 4, в).

Рис. 1. КТ голеней больной М., 20 лет. Врожденный ложный сустав голени: а – аксиальный срез; б – MPR в сагиттальной плоскости; в – изменение структуры проксимального и дистального отделов большеберцовой кости (груботрабекулярное строение с зонами резорбции)

Рис. 2. КТ голеней больной М., 20 лет. Врожденный ложный сустав костей правой голени, рецидив: а – мультипланарная реконструкция дистального отдела голени; б – VRT голеней; в – VRT зоны ложного сустава

Рис. 3. КТ голеней больной М., 20 лет. Врожденный ложный сустав костей правой голени, рецидив. VRT, обработка на фильтре Hardware Enhancend. Хорошо визуализируется строение корковой (а) и замыкательной пластинок (б). Остеонный слой замыкательной пластинки (в)

Рис. 4. КТ голеней больного Г., 18 лет. Врожденный ложный сустав костей правой голени, рецидив: а, б – аксиальные срезы на различных уровнях; в – VRT с обработкой на фильтрах рабочей станции

Наиболее выраженные изменения костей голени в нижней трети были выявлены у больных с неоднократным рецидивированием ложного сустава. В этих случаях имели место как значительные анатомические, так и структурные изменения. Фрагменты костей, образующие ложный сустав, имели нетипичную для данных областей архитектонику. Структура дистального метафиза большеберцовой кости была представлена единичными, утолщенными костными трабекулами, плотность корковой пластинки – 1002-1114 HU (рис. 5).

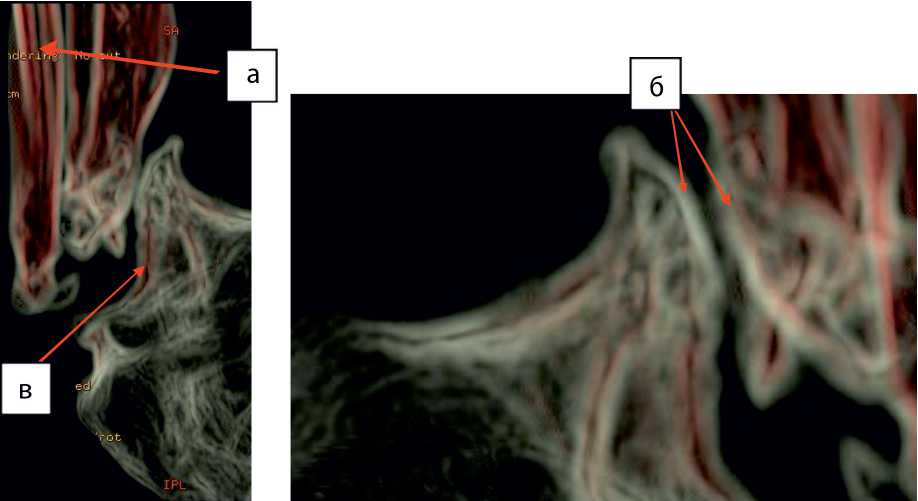

Использование дополнительных возможностей МСКТ позволило получить исчерпывающие данные об анатомических и структурных характеристиках костей пораженного сегмента. При VRT реконструкции хорошо визуализируются анатомические изменения в зоне ложного сустава (рис. 6, а), благодаря 3D изображению мы выявляли зоны остеопороза и участки резорбции, которые выглядели в виде характерного «кружевного» рисунка (рис. 6, б).

Обработка на фильтрах рабочей станции позволила получить детали структуры костных фрагментов, строение корковой и замыкательных пластинок, которые в данном случае были истончены и лишь на отдельных участках имели трехзональное строение (рис. 6, в).

У трех больных корковая пластинка в ближайших к ложному суставу участках большеберцовой кости имела высокую порозность, что подтверждается данными W. Wang (2011), который показал, что мутации в 17 паре хромосом являются причиной нейрофиброматоза I типа (NF1) и, смоделировав их в эксперименте, привел аналогичные данные [14].

Плотность кости в дистальном метаэпифизе у трех больных была снижена до 30-70 HU, а у других пациентов была несколько выше (120,45±24,71 HU). В локальных участках склероза в метафизе имело место повышение плотности до 234,11±41,75 HU (табл. 1).

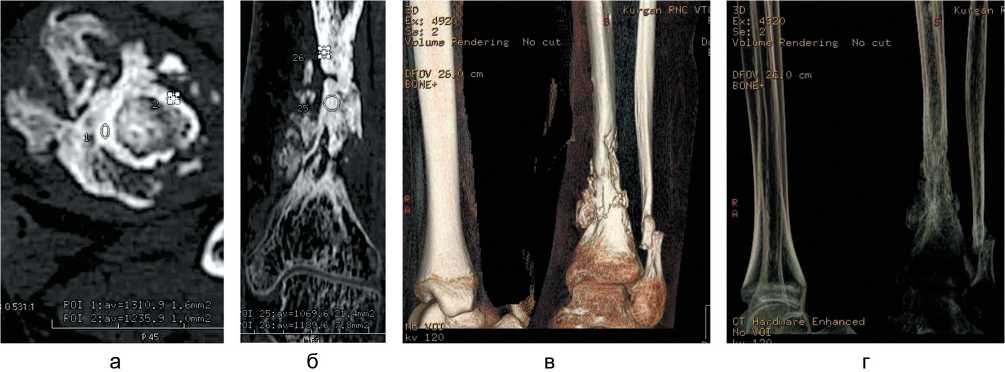

Все больные были оперированы c применением аппарата Илизарова. На рисунке 7 приведены результаты лечения больного Р., 17 лет.

Достигнуто сращение в зоне ложного сустава, восстановлена длина конечности, опороспособность. Сохраняется остеопороз дистального метаэпифиза большеберцовой кости, не произошла полная перестройка кости в области оперативного вмешательства, что хорошо визуализируется на изображении, обработанном с помощью фильтров (рис. 7, г). Это связано как с небольшим сроком после оперативного вмешательства, так и особенностями ремоделирующих свойств кости в зоне ложного сустава.

Рис. 5. КТ голеней больного М., 13 лет. Врожденный ложный сустав голени. Аксиальные срезы (а, б), MPR (в)

Рис. 6. КТ голеней больного М., 13 лет. Врожденный ложный сустав голени. VRT (а), 3D (б), VRT c обработкой на фильтре (в)

Таблица 1

Плотность различных отделов большеберцовой кости у больных ВЛСГ в возрасте 16-28 лет (n= 7)

|

Локализация измерения |

Показатели |

||

|

М |

σ |

Ме |

|

|

Дистальный метаэпифиз |

157,33 |

24,20 |

160 |

|

Участки склероза в метафизе |

234,11 |

41,75 |

231 |

|

Зоны склероза в диафизе |

1745,16 |

221,17 |

1350 |

|

Корковая пластинка диафиза |

1004,35 |

176,31 |

1100 |

|

Корковая пластинка метафиза |

211,45 |

56,20 |

206 |

Рис. 7. КТ голеней больного Р., 17 лет. Врожденный ложный сустав костей левой голени: а – аксиальная проекция; б – фронтальная проекция; в – VRT; г – VRT с обработкой на фильтрах

ВЫВОДЫ

Результаты исследования показали, что МСКТ позволяет выявить максимально возможное количество анатомических и структурных особенностей костей голени у больных врожденным ложным суставом, которые могут иметь значение при планировании оперативного вмешательства. Выявленные прижизненно изменения архитектоники костей голени совпадали с результатами

проведенных у тех же больных гистологических исследований, что позволяло достаточно точно интерпретировать состояние кости на различных этапах лечения. Кроме того, полученная информация подтверждает данные о дефекте ремоделирования кости в зоне ложного сустава, снижении остеобластических потенций, в связи с чем и возникают проблемы лечения данной категории больных.