Мультиспиральная компьютерная томография венография в амбулаторной флебологической практике

Автор: Фокин А.А., Борсук Д.А., Шкаредных В.Ю., Таурагинский Р.А., Панков А.С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические случаи

Статья в выпуске: 3 т.35, 2020 года.

Бесплатный доступ

Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) и магнитно-резонансная томография при определенных состояниях не позволяют удовлетворить наши клинические потребности в силу особенностей конкретной патологии и технических возможностей указанных методик. Цель настоящей работы: оценка потребности в мультиспиральной компьютерной томографии-венографии (СКТ-венографии), а также анализ ее диагностических возможностей при ряде состояний у первичных амбулаторных пациентов на флебологическом приеме.Материал и методы. С января 2017 по декабрь 2019 гг. за первичной консультацией флеболога обратились 10112 пациентов. При завершении осмотра в программном обеспечении врач относил больного к одной из предложенных категорий. При анализе указанных категорий спектр заболеваний был следующим: хронические заболевания вен нижних конечностей С0S-1 по СЕАР - 2167 (21,4%) пациентов; варикозное расширение вен нижних конечностей С23 по СЕАР - 4460 (44,1%), С46 - 351 (3,5%); другая патология вен (посттромбофлебитический синдром, острые тромбозы, тромбофлебит, венозные мальформации) - 570 (5,6%); невенозная патология - 2564 (25,4%) пациента. УЗДС вен нижних конечностей выполнялось во всех случаях.Результаты. Потребность в СКТ-венографии возникла у 260 пациентов, что составило 2,6% от общего числа обратившихся в клинику за указанный период. Прямая методика СКТ с инъекцией контрастного препарата через периферические вены нижних конечностей применялась в 156 (60%) случаях. Серьезных осложнений, таких как острое почечное повреждение или ухудшение течения хронической почечной недостаточности, тяжелых аллергических реакций на йодсодержащий контрастный препарат, требующих лечения, проблем с местом пункции периферических вен не наблюдалось.Выводы. 1) СКТ-венография позволяет добиться точного трехмерного изображения венозного русла, предоставляя в ряде случаев необходимую информацию для принятия решения об оптимальной лечебной тактике. 2) Потребность в СКТ-венографии может возникать у 2,6% пациентов на амбулаторном флебологическом приеме. 3) Среди нозологий, где может применяться СКТ-венография, основными являются ангиодисплазии, различные варианты посттромботических и нетромботических поражений, нестандартные случаи варикозного расширения вен, особенно его рецидива, а также некоторые варианты острых тромбозов глубоких вен. 4) УЗДС является обязательным методом определения гемодинамических показателей у всех пациентов, направленных на СКТ-венографию.

Мультиспиральная компьютерная томография, венография, заболевания вен

Короткий адрес: https://sciup.org/149126189

IDR: 149126189 | УДК: 616.14-073.756.8 | DOI: 10.29001/2073-8552-2020-35-3-125-133

Текст научной статьи Мультиспиральная компьютерная томография венография в амбулаторной флебологической практике

За последнее время ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) стало «золотым стандартом» диагностики пациентов с заболеваниями венозной системы, значительно сузив показания к традиционной рентгеноконтрастной флебографии как к методу морфофункционального обследования венозной сети [1, 2]. Наиболее важными преимуществами УЗДС являются его неинва-зивность, возможность получить как анатомические, так и гемодинамические данные, а также широкая доступность в кабинетах амбулаторного приема.

В то же время при определенных состояниях УЗДС не позволяет удовлетворить наши клинические потребности в силу особенностей конкретной патологии и технических возможностей указанного метода. Со стороны нижних конечностей причиной могут стать избыточная подкожно-жировая клетчатка, кожные изменения, липо-дерматосклероз, язвенные расстройства, отечный синдром, многоуровневый характер патологии. Со стороны живота и таза чаще это вызвано ожирением, пневматизацией петель кишечника, сложной или измененной анатомией, особенно у пациентов с хронической обструкцией глубоких вен. Кроме того, УЗДС вен таза и брюшной полости является оператор-зависимым методом и требует большого опыта.

Вышеупомянутые ограничения могут вызывать определенные трудности при принятии решений о выборе наиболее предпочтительной тактики лечения у некоторых категорий пациентов на амбулаторном приеме. В таких случаях мультиспиральная компьютерная томография-венография (СКТ-венография), являясь также амбулаторной методикой, не требующей госпитализации, позволяет в короткие сроки добиться хорошей, высокого разрешения, трехмерной объемной визуализации анатомии венозной системы живота, таза и нижних конечностей, а также окружающих их тканей [3–6]. Точная локация поражения и понимание анатомических соотношений расширяют возможности лечения подобных пациентов. СКТ-венография может определить причину обструкции, будь то стеноз, компрессия, окклюзия или атрезия одного или нескольких венозных сегментов, дать понимание анатомических соотношений, определить точный ход глубоких и перфорантных вен, коллатерального русла, а также характер и распространение пороков развития сосудистой системы [7].

Учитывая отсутствие гемодинамических данных, первичная оценка показателей кровотока с помощью УЗДС является обязательной во всех случаях. Кроме того, у части пациентов для этих целей в последующем может потребоваться и традиционная рентгеноконтрастная флебография.

Сегодня для анализа состояния глубокой венозной системы в основном применяется непрямая СКТ-вено-графия путем инъекции контрастного препарата через кубитальную вену [7]. Однако прямая СКТ-венография с инъекцией разведенного препарата через дистальные вены нижней конечности может обеспечить лучшее заполнение венозного русла, предоставляя, соответственно, лучшее качество изображений [4, 7].

Несмотря на то, что СКТ-венография, и в частности, ее прямая модификация, применяется еще с конца прошлого века [8, 9], место ее в сегодняшней клинической практике до конца не определено. Некоторые авторы прибегают к ней в 15% случаев [7], другие же не знакомы с методом и/или не используют его совсем ввиду слабой информированности либо отсутствия опыта.

Цель настоящей работы: оценка потребности в СКТ-венографии, а также анализ ее диагностических возможностей при ряде состояний у первичных пациентов, явившихся на консультацию в плановом порядке в клинику амбулаторной флебологии.

Материал и методы

За период с января 2017 по декабрь 2019 г. в клинику амбулаторной флебологии за первичной консультацией обратились 10112 пациентов. При завершении осмотра в программном обеспечении врач относил больного к одной из предложенных категорий. При анализе указанных категорий спектр заболеваний был следующим: хронические заболевания вен нижних конечностей С0S-1по СЕАР – 2167 (21,4%) пациентов; варикозное расширение вен нижних конечностей С2-3 по СЕАР – 4460 (44,1%), С4-6 – 351 (3,5%); другая патология вен (посттромбофлебитический синдром, острые тромбозы, тромбофлебит, венозные мальформации) – 570 (5,6%); невенозная патология – 2564 (25,4%) пациента. УЗДС вен нижних конечностей выполнялось во всех случаях.

Тем пациентам, кому была показана СКТ-веногра-фия, исследование выполняли на 16-срезовом мульти-спиральном компьютерном томографе General Electric Bright Speed. В качестве контрастного вещества использовали Ультравист 300. Изображения были получены в положении пациента лежа на спине. При непрямой методике контрастный препарат вводили стандартно через кубитальную вену, скорость введения – 3,5 мл/с, объем – 1 мл/кг, начало сканирования – через 80 с.

При прямой СКТ-венографии препарат в большинстве случаев вводили через пункцию подкожной вены тыла стопы, а при необходимости визуализировать анатомию живота или таза введение осуществляли с двух ног одновременно. У тех пациентов, у кого периферическая пункция была затруднена по причине отека или отсутствия подходящих вен, пунктировали доступные вены выше или переходили на непрямую методику. С целью лучшего контрастирования периферических вен за счет устранения их компрессии окружающими тканями из точек контакта со столом оставляли только затылок, лопатки, ягодицы и пятки. Турникет не применяли. Протокол прямой венографии представлен в таблице 1. После завершения исследования снимки в формате DICOM направляли хирургу посредством сети Интернет.

Таблица 1. Протокол прямой мультиспиральной компьютерной томографии-венографии

Table 1. Multislice and multidetector spiral computed tomography protocols

|

Протокол Protocol |

Параметры Acquisition |

Реконструкция Reconstruction |

Обработка Postprocessing |

Контрастное усиление Contrast injection |

|

16-срезовый томограф со скоростью 600 срезов за 25 с 16-slice multidetec tor spiral computed tomography with 600 slices per 25 s |

Напряжение (киловольтаж) – 120 кВ, сила тока – 150 мАс, размерность 16 х 1,5 мм на поле 512, поле сканирования 380 мм 120 kV, 150 mAs, slice collimation 16 x 1.5 mm, field 512, FOV 380 mm |

Ширина 2 мм, толщина 1,5 мм. Фильтр В30, матрица 512 х 512, увеличение 1,7 Slice width 2 mm, increment 1.5 mm, filter B30, matrix 512 x 512, zoom factor 1.7 |

Компьютерная программа для просмотра OSIRIX OSIRIX program |

Автоматический шприц-инъектор. Разведение 20 мл контраста на 180 мл 0,9% NaCl. Скорость введения 3 мл/с, начало сканирования через 30 с Automatic injector system. 20 mL of contrast to 180 mL of 0.9% NaCl. Rate 3 mL/s starting 30 s before acquisition |

Результаты и обсуждение

Потребность в СКТ-венографии возникла у 260 пациентов, что составило 2,6% от общего числа обратившихся в клинику амбулаторной флебологии за указанный период. Прямая методика применялась в 156 (60%) случаях. Мы не наблюдали каких-либо серьезных осложнений, таких как острое почечное повреждение или ухудшение течения хронической почечной недостаточности, тяжелых аллергических реакций на йодсодержащий контрастный препарат, требующих лечения, проблем с местом пункции периферических вен.

Ниже перечислены основные состояния, при которых СКТ-венография способствовала выбору тактики дальнейшего лечения или была единственным инструментальным методом для постановки точного диагноза. Представлен анализ ее диагностических возможностей. Во всех этих случаях УЗДС не предоставляло всей необходимой информации.

Ангиодисплазии

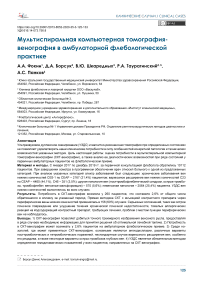

Из-за сложной анатомии и необходимости иметь полноценное понимание строения венозной, а в некоторых случаях и артериальной систем, СКТ-венография может предоставить ценную информацию у многих пациентов с пороками развития сосудов. При обследовании можно измерить длину и толщину конечности, а также получить данные о состоянии мягких тканей и костно-суставном аппарате. Кроме того, у большинства больных с гипоплазией или аплазией глубоких вен развиваются коллатеральные сосуды, устранение которых может ухудшить течение заболевания (рис. 1).

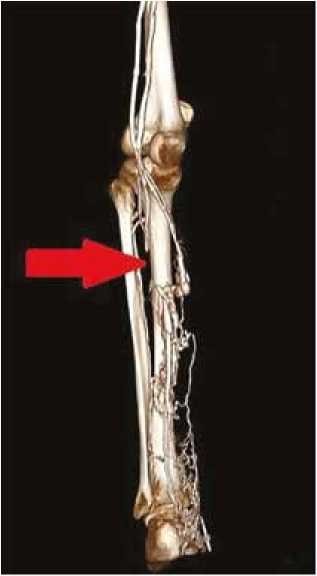

Стоит также помнить, что одним из основных ограничений прямой СКТ-венографии является то, что вводимый контрастный препарат следует по пути наименьшего сопротивления, в результате чего можно получить неполное заполнение венозного русла. У пациентов с ангиодисплазиями это особенно актуально. В то же время, несмотря на имеющиеся возможности комбинации прямой и непрямой методик, пункции непосредственно целевых вен и ряда других технических приемов, зача- стую просмотр снимков даже в нативном режиме позволяет получить представление о распространенности процесса, и, несмотря на отсутствие полноценного контрастирования, в большинстве случаев возможно оценить анатомию и проходимость глубоких вен, что может быть принципиально важным при выборе метода лечения (рис. 2).

Рис. 1. Результаты СКТ-венографии у пациентки с синдромом Клиппеля – Тренонэ. Аплазия задних большеберцовых вен (указана стрелкой)

Fig. 1. Computed tomography-venography of a patient with Klippel – Trenaunay syndrome. Aplasia of the posterior tibial veins (red arrow)

Рис. 2. Венозная мальформация. Увеличение объема правой нижней конечности. В частично нативном режиме видны ангиоматозные ткани (зеленая стрелка). Красными стрелками указаны проходимые глубокие вены

Fig. 2. Venous malformation. The volume of right lower limb is increased. The angiomatous tissues are visible in native mode (green arrow). Red arrows indicate intact deep veins

Посттромботические поражения

Несмотря на то, что хирургическое лечение посттромботической патологии глубоких вен в большинстве случаев осуществляется в условиях стационара, первично пациенты с хроническими формами обструкций обращаются к флебологу амбулаторного звена. Более того, первичная диагностика, принятие решения о необходимой тактике лечения у данной категории больных, их дальнейшее наблюдение и сопровождение также осуществляются амбулаторными специалистами.

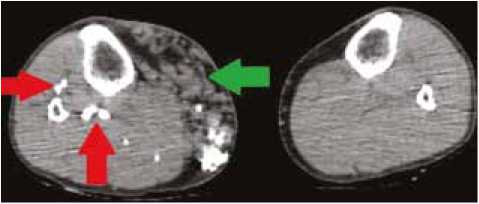

В тех случаях, когда имелись признаки поражения илиокавального и/или илиофеморального сегмента, практически всегда УЗДС дополнялось СКТ-венографией (рис. 3, 4). Кроме того, что компьютерная венография способна создавать 3D-изображения высокого разрешения вен живота, таза и нижних конечностей, она также визуализирует окружающие структуры, помогая планировать тактику у пациентов с сопутствующей экстравазальной компрессией.

Рис. 3. Посттромботическая окклюзия подвздошных вен справа с формированием надлобкового перетока

Fig. 3. Post-thrombotic occlusion of the right iliac veins with the suprapubic collateral formation

Рис. 4. Посттромботическая обструкция нижней полой вены со вторичным расширением гонадной вены справа (указана красной стрелкой) и формированием расширенного венозного сплетения в малом тазу (зеленая стрелка)

Fig. 4. Post-thrombotic obstruction of the inferior vena cava with the secondary dilatation of right gonadal vein (red arrow) and the formation of dilatated venous plexus in the pelvis (green arrow)

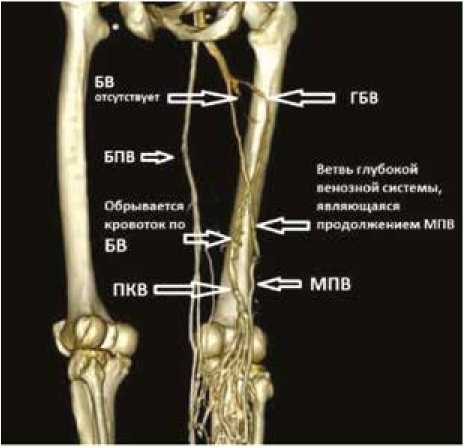

При посттромботических поражениях вен ниже паховой складки прямая модификация СКТ-венографии также может помочь как при планировании вмешательств на глубоких сосудах, так и при решении вопроса о необходимости ликвидации вторичных варикозных вен на фоне изменений в глубокой системе, которые у части пациентов выполняют функцию принципиально важных путей оттока, не требующих устранения (рис. 5).

Г68

ПКВ бетеь глубокой венозной системы, ЯЯЛЯЮСЦДЯСЯ продолжением МИН

<= мпв

БВ отсутствует

Рис. 5. Посттромботическая окклюзия бедренной вены справа.

Большая подкожная вена с кратковременным рефлюксом выполняет роль пути оттока

Fig.5. Post-thrombotic right femoral vein occlusion. Great saphenous vein with short-term reflux is an outflow way

Кроме визуализации живота, таза и нижних конечностей СКТ-венография может также способствовать диагностике посттромботичеких поражений вен верхних конечностей.

Нетромботические поражения

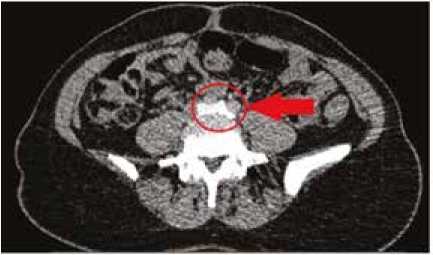

За последнее время спектр внимания специалистов, занимающихся венозной патологией, расширился от традиционных тромбозов и рефлюкса до различных вариантов компрессионных синдромов. В тех случаях, когда в нашей выборке имелись клинические признаки экстра-вазальной компрессии илиофеморального и/или илиока-вального сегмента с или без регистрации монофазного кровотока по общей бедренной вене, компьютерная томография помогала получить необходимую информацию о состоянии целевых вен и окружающих тканей живота и таза (рис. 6).

При наличии расширенных вен нижних конечностей, начинающихся от вен таза, СКТ-венография выполнялась только в том случае, если имелась клиника синдрома тазового венозного полнокровия либо при рецидиве варикозной болезни с повторным входом рефлюкса через упомянутые вены.

Рис. 6. Результаты прямой СКТ-венографии у пациентки с синдромом Мей – Тернера. Отмечается компрессия нижней полой и левой подвздошной вен подвздошными артериями (указана стрелкой) Fig. 6. Direct computed tomography–venography of a patient with May – Thurner syndrome. Compression of the inferior vena cava and left iliac veins with the iliac arteries (red arrow)

Варикозное расширение вен

Благодаря хорошей визуализации, СКТ-венография в ряде случаев может помочь избежать тактических ошибок в хирургии варикозной болезни за счет более прецизионного составления плана вмешательства на подкожных и перфорантных венах. Соответственно, это может не только способствовать уменьшению частоты рецидивов, но и обеспечить более быстрое возвращение к нормальной деятельности, а также улучшить планируемый эстетический результат. Во всех случаях предварительное УЗДС с оценкой показателей гемодинамики является обязательным.

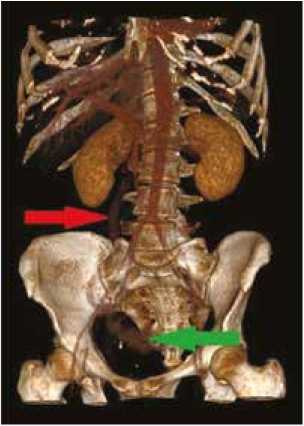

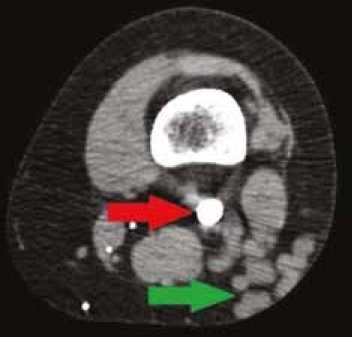

В нашей выборке основными причинами направления на СКТ-венографию пациентов с варикозной болезнью были: рецидив после ранее выполненных открытых операций с выраженной неоваскуляризацией паховой области, либо после неоднократных вмешательств в зоне подколенной ямки (рис. 7, 8), либо расширение вен нижних конечностей, повторно берущих начало из точек выхода тазовых вен; нетипичные и сложные случаи первичной варикозной болезни; необходимость более точной оценки глубоких вен у пациентов с началом рефлюкса через перфоранты голени.

Рис. 7. Внешний вид конечности с рецидивом варикозной болезни после двух вмешательств в зоне подколенной ямки. Предыдущие доступы указаны стрелками

Fig. 7. Varicose veins recurrence after two interventions in the popliteal fossa. Previous approaches are indicated by arrows

Рис. 8. Результаты СКТ-венографии. Проходимая нестенозированная подколенная вена указана красной стрелкой. Недостаточно законтрастированные варикозные вены, берущие начало от перфоранта подколенной области, хорошо видны в нативном режиме (зеленая стрелка)

Fig. 8. Computed tomography-venography. Non-stenotic popliteal vein (red arrow). Insufficiently contrasted varicose veins from the popliteal perforator are clearly visible in the native mode (green arrow)

Острые тромбозы глубоких вен

Несмотря на имеющиеся сообщения о пользе СКТ-диагностики острых тромбозов глубоких вен [7, 10], данная методика применялась в нашем учреждении только при поражении илиофеморального и/или или-окавального сегментов. В то же время периодически возникали случаи, когда СКТ-венография помогала в выборе тактики лечения у пациентов с более редкими вариантами венозных тромбоэмболических осложнений (рис. 9).

Рис. 9. Результаты СКТ-венографии у пациента с термоиндуцированным тромбозом после эндовенозной лазерной коагуляции большой подкожной вены. Дистальная часть тромба распространяется выше паховой связки (указана стрелкой) и недоступна для ультразвуковой визуализации

Fig. 9. Computed tomography-venography in a patient with heat-induced thrombosis after endovenous laser ablation of the great saphenous vein. The distal part of the thrombus extends above the inguinal ligament (red arrow) and is not available for ultrasound examination

Несмотря на хорошую визуализацию, основным недостатком СКТ-венографии является отсутствие количественных данных о состоянии гемодинамики, а также возможность ее выполнения на абсолютном большинстве томографов только в положении пациента лежа на спине. Лучевая нагрузка и аллергические реакции на йод в анамнезе также являются недостатками и ограничениями обсуждаемой методики.

Кроме того, принципиально помнить и о возможности отсутствия контрастирования в ряде случаев проходимых вен, что требует дифференциальной диагностики с тромботическим процессом. Не говоря о врожденных агенезиях и гипоплазиях, это может быть связано, в том числе, и с задержкой контраста состоятельными клапанами, а также с компрессией здоровых вен мышцами голени, недостаточно лишенными контакта со столом томографа.

Отсутствие контрастирования возможно, в том числе, и в высоко расположенных варикозных венах. В случае их недостаточного заполнения после стандартной периферической инъекции хорошую визуализацию можно получить путем прямого введения контраста через вены бедра или промежности, особенно при необходимости оценки венозной системы таза.

Обобщая сказанное, необходимо помнить, что 3D-ре-конструкции не предоставляют полностью самостоятельной и надежной информации. Кроме применения упомянутых технических приемов для улучшения визуализации, а также возможности комбинации прямой и непрямой методик [11], соотношение с клиникой, данными УЗДС, а также просмотр и оценка снимков в нативном режиме являются обязательными у всех пациентов с патологией венозной системы.

Отдельно стоит сказать о проблеме периферической пункции вен стопы при проведении прямой СКТ-веногра-фии, особенно в случае отека нижних конечностей. Такая ситуация возникает до 5% случаев и, как правило, решается более высокой инъекцией либо переходом на непрямую методику, являющуюся более стандартизированной и простой в выполнении, однако предоставляющую менее контрастную визуализацию венозного русла.

Следует отметить, что за последнее время обструкции илиофеморального и/или илиокавального сегментов были идентифицированы как важная составляющая прогрессирования клинической картины хронической венозной недостаточности, а их качественная визуализация расширила возможности лечения за счет интервенционных методик реканализации и стентирования [4, 12, 13]. В нашей выборке в тех случаях, когда имелись клинические признаки поражения вен выше паховой складки с или без регистрации косвенных ультразвуковых признаков при оценке кровотока по общей бедренной вене, таких как монофазный кровоток и/или выраженная асимметрия гемодинамических показателей на контрлатеральной конечности, СКТ-венография предоставляла необходимую информацию для принятия дальнейших решений по выбору оптимальной лечебной тактики. Особенно это касалось пациентов с С46 клиническими классами по СЕАР или с быстрым рецидивом после адекватного лечения варикозного расширения вен нижних конечностей.

В результате СКТ-венографии можно визуализировать стеноз, окклюзию, атрезию, гипоплазию, реканализацию, коллатерализацию и внешнюю компрессию вен живота и таза, а также косвенно оценить состояние путей притока по бедренным венам у пациентов с посттромботическим синдромом, что может способствовать выбору между изолированным интервенционным лечением и гибридной процедурой в сочетании с открытой эндофлебэктомией [14]. При этом интерпретация полученных данных всегда должна подвергаться комплексной оценке с учетом, в первую очередь, клинической картины заболевания. В то же время стоит отметить, что магнитно-резонансная томография предоставляет лучшую визуализацию внутрипросветных структур – посттромботических трабекул, синехий и т. п., однако требует существенно больше времени и имеет более сложную техническую воспроизводимость.

Говоря об ангиодисплазиях, нужно отметить, что в нашей выборке мы выполняли СКТ-венографию всем пациентам с синдромом Клиппеля – Тренонэ, а также по потребностям при ряде других пороках развития сосудов. Несмотря на существующие споры о выборе прямой или непрямой модификации, методика помогает оценить строение венозной и, при необходимости, артериальной систем, получить данные о состоянии окружающих тканей и распространенности патологического процесса, а также измерить длину и толщину конечности, что позволяет рекомендовать проведение СКТ-венографии у данной категории больных [15–17].

Благодаря возможности визуализации окружающих структур, компьютерная томография помогает диагностировать различные варианты нетромботических поражений и компрессионных синдромов, а также расширение гонадных вен и сплетений малого таза у пациентов с синдромом тазового венозного полнокровия [3, 5]. Это особенно удобно для хирурга амбулаторного звена, так как позволяет без госпитализации и в кратчайшие сроки получить необходимую информацию для принятия тактического решения и последующего направления пациента, в случае необходимости, на открытое хирургическое либо интервенционное лечение. В то же время необходимо отметить, что у пациентов с синдромом Щелкунчика как с классическим передним, с компрессией левой почечной вены между аортой и верхней брыжеечной артерией, так и с задним, с расположением левой почечной вены позади аорты, СКТ-венография может предоставить хорошую визуализацию и быть полезной в понимании анатомии. Однако прямая селективная рентгеноконтрастная ангиография является более надежной методикой, позволяющей измерить градиент давления между нижней полой и почечной венами.

Кроме выявления компрессионных синдромов выше паховой складки, прямая СКТ-венография может быть также эффективна в отношении диагностики экстрава-зальной компрессии вен нижних конечностей, например, при обструктивном синдроме Гунтерова канала или компрессии подколенной вены окружающими тканями [7, 18, 19].

Наша практика показала, что компьютерная томография может быть целесообразна у части пациентов с варикозной болезнью, особенно в ряде случаев рецидива заболевания, а также при редких вариантах входа рефлюкса в подкожные вены, как, например, через перфоранты голени во время мышечной диастолы, когда физиология патологического кровотока не может быть полноценно объяснена, и необходима дополнительная методика визуализации и комплексной оценки состояния венозной системы нижних конечностей [6, 13, 20].

Возвращаясь к проблеме острых тромбозов глубоких вен, нужно сказать, что несмотря на имеющиеся данные о возможности применения СКТ-венографии у этой категории больных, в том числе комбинации прямой и непрямой методик, учитывая риски ложноположительных и ложноотрицательных результатов, в нашем учреждении данное исследование в основном выполнялось только у пациентов с поражением илиофеморального и/или илио-кавального сегментов [7, 10, 11, 21].

Таким образом, СКТ-венография является достаточно безопасным методом, который расширяет возможности диагностики заболеваний венозной системы и, соответственно, может способствовать выбору оптимальной лечебной тактики приблизительно у 2,6% пациентов, обращающихся в клинику амбулаторной флебологии. Благодаря прямой и непрямой модификациям, а также их комбинации расширяется возможность качественной визуализации целевых вен, а передача полученных изображений из отделения лучевой диагностики непосредственно хирургу на первичный прием через Интернет или локальную сеть помогает ускорить и упростить процесс принятия решений в отношении сложных пациентов с венозной патологией.

Выводы

-

1) СКТ-венография позволяет добиться точного трехмерного изображения венозного русла, предоставляя в ряде случаев необходимую информацию для принятия решения об оптимальной лечебной тактике.

-

2) Потребность в СКТ-венографии может возникать у 2,6% пациентов на амбулаторном флебологическом приеме.

-

3) Среди нозологий, где может применяться СКТ-ве-нография, основными являются ангиодисплазии, различные варианты посттромботических и нетромботических поражений, нестандартные случаи варикозного расширения вен, особенно его рецидива, а также некоторые варианты острых тромбозов глубоких вен.

-

4) УЗДС является обязательным методом определения гемодинамических показателей у всех пациентов, направленных на СКТ-венографию.

Список литературы Мультиспиральная компьютерная томография венография в амбулаторной флебологической практике

- Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен. Флебология. 2018;12(3):146-240. Russian clinical guidelines for the diagnosis and treatment of chronic venous diseases. Phlebologia. Journal of Venous Disor-ders.2018;12(3):146-240 (In Russ.). DOI: 10.17116/flebo20187031146.

- Wittens C., Davies A.H., B^kgaard N., Broholm R., Cavezzi A., Chas-tanet S. et al. Managementof chronic venous disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2015;49(6):678-737. DOI: 10.1016/j. ejvs.2015.02.007.

- Lamba R., Tanner D.T., Sekhon S., McGahan J.P., Corwin M.T., Lall C.G. Multidetector CT of vascular compression syndromes in the abdomen and pelvis. Radiographics. 2014;34(1):93-115. DOI: 10.1148/ rg.341125010.

- Gaweesh A.S., Kayed M.H., Gaweesh T.Y., Shalhoub J., Davies A.H., Khamis H.M. Underlying deep venous abnormalities in patients with unilateral chronic venous disease. Phlebology. 2013;28(8):426-431. DOI: 10.1258/phleb.2012.012028.

- Liu P., Peng J., Zheng L., Lu H., Yu W., Jiang X. et al. Application of computed tomography venography in the diagnosis and severity assessment of iliac vein compression syndrome: A retrospective study. Medicine (Baltimore). 2018;97(34):e12002. DOI: 10.1097/MD.0000000000012002.

- Kim R., Lee W., Park E.A., Yoo J.Y., Chung J.W. Anatomic variations of lower extremity venous system in varicose vein patients: demonstration by three-dimensional CT venography. Acta Radiol. 2017;58(5):542-549. DOI: 10.1177/0284185116665420.

- Uhl J.F. Three-dimensional modelling of the venous system by direct multislice helical computed tomography venography: Technique, indications and results. Phlebology. 2012;27(6):270-288. DOI: 10.1258/ phleb.2012.012J07.

- Stehling M.K., Rosen M.P., Weintraub J., Kim D., Raptopoulos V. Spiral CT venography of the lower extremity. AJR Am. J. Roentgenol. 1994;163(2):451-453.

- Baldt M.M., Zontsich T., Stümpflen A., Fleischmann D., Schneider B., Minar E. et al. Deep venous thrombosis of the lower extremity: efficacy of spiral CT venography compared with conventional venography in diagnosis. Radiology. 1996;200(2):423-428. DOI: 10.1148/radiolo-gy.200.2.8685336.

- Karande G.Y., Hedgire S.S., Sanchez Y., Baliyan V., Mishra V., Ganguli S. et al. Advanced imaging in acute and chronic deep vein thrombosis. Cardiovasc. Diagn. Ther. 2016;6(6):493-507. DOI: 10.21037/ cdt.2016.12.06.

- Shi W.Y., Wang L.W., Wang S.J., Yin X.D., Gu J.P. Combined direct and indirect CT venography (Combined CTV) in detecting lower extremity deep vein thrombosis. Medicine (Baltimore). 2016;95(11):e3010. DOI: 10.1097/MD.0000000000003010.

- Coelho A., O'Sullivan G. Evaluation of incidence and clinical significance of obturator hook sign as a marker of chronic iliofemoral venous outflow obstruction in computed tomography venography. J. Vasc. Surg. Venous Lymphat. Disord. 2020;8(2):237-243. DOI: 10.1016/j. jvsv.2019.07.011.

- Lee B.B., Nicolaides A.N., Myers K., Meissner M., Kalodiki E., Alleg-ra C. et al. Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP consensus according to scientific evidence. Int. Angiol. 2016;35(3):236-352.

- Coelho A., O'Sullivan G. Usefulness of direct computed tomography venography in predicting inflow for venous reconstruction in chronic post-thrombotic syndrome. Cardiovasc. Intervent. Radiol. 2019;42(5):677-684. DOI: 10.1007/s00270-019-02161-5.

- Mavili E., Ozturk M., Akcali Y., Donmez H., Yikilmaz A., Tokmak T.T. et al. Direct CT venography for evaluation of the lower extremity venous anomalies of Klippel-Trenaunay Syndrome. AJR Am. J. Roentgenol. 2009;192(6):311-316. DOI: 10.2214/AJR.08.1151.

- Bastarrika G., Redondo P. Indirect MR venography for evaluation and therapy planning of patients with Klippel - Trenaunay Syndrome. AJR Am. J. Roentgenol. 2010;194(2):244-245. DOI: 10.2214/AJR.09.3417.

- Bastarrika G., Redondo P., Sierra A., Cano D., Martínez-Cuesta A., López-Gutiérrez J.C. et al. New techniques for the evaluation and therapeutic planning of patients with Klippel - Trenaunay Syndrome. J. Am. Acad. Dermatol. 2007;56(2):242-249.D0I: 10.1016/j.jaad.2006.08.057.

- Park E.A., Chung J.W., Lee W., Yin Y.H., Ha J., Kim S.J. et al. Three-dimensional evaluation of the anatomic variations of the femoral vein and popliteal vein in relation to the accompanying artery by using CT venography. Korean J. Radiol. 2011;12(3):327-340. DOI: 10.3348/ kjr.2011.12.3.327.

- Harris R.W., Andros G., Dulawa L.B., Oblath R.W., Horowitz R. Iliofemoral venous obstruction without thrombosis. J. Vasc. Surg. 1987;6(6):594-599.

- Sato K., Orihashi K., Takahashi S., Takasaki T., Kurosaki T., Imai K. et al. Three-dimensional CT venography: A diagnostic modality for the preoperative assessment of patients with varicose veins. Ann. Vase. Dis. 2011;4(3):229-234. DOI: 10.3400/avd.oa.11.00021.

- Krishan S., Panditaratne N., Verma R., Robertson R. Incremental Value of CT Venography Combined with Pulmonary CT Angiography for the Detection of Thromboembolic Disease: Systematic Review and Me-ta-analysis. Am. J. Roentgenol. 2011;196(5):1065-1072. DOI: 10.2214/ AJR.10.4745.