Муниципальные образования России со стабильной численностью населения

Автор: Пациорковский Валерий Валентинович, Симагин Юрий Алексеевич, Муртузалиева Джамиля Джавидовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Пространственная демография

Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В ситуации роста численности населения России в целом за период 2010-2017 гг. на территории большинства муниципальных образований страны в этот период наблюдалась депопуляция, в некоторых случаях с очень значительными темпами. В 2018 г. сокращение численности населения отмечено и по России в целом, так как положительное сальдо внешних миграций не перекрыло естественную убыль населения, значения которой в ближайшие годы будут увеличиваться. В этих условиях выявление территорий со стабильной численностью населения становится самостоятельной актуальной задачей. Анализ ситуации на таких территориях, особенно на уровне муниципальных образований, может помочь выявить методы ослабления или даже преодоления общей негативной динамики демографических процессов в стране.В статье выделены муниципальные образования первого порядка (городские округа и муниципальные районы), которые за период после переписи 2010 г. отличались стабильной численностью населения. Выявлены основные факторы, за счет чего этого удалось достичь. Показано распространение муниципалитетов со стабильной численностью населения по территории страны. Отдельно проведен анализ естественного движения с учетом рождаемости и смертности, а также рассмотрено сальдо миграций для выделенных муниципальных образований со стабильной численностью населения. Показано, что для современной России характерна динамика численности населения или отрицательная (в большинстве случаев) или положительная. Тогда как демографическая стабильность, являющаясяпредпосылкой устойчивого социально-экономического развития, распространена редко и даже на сравнительно небольшом временном интервале может переходить в существенную отрицательную (как правило) или положительную (в отдельных случаях) динамику.

Стабильная численность населения, естественный прирост, рождаемость, смертность, городские округа, муниципальные районы

Короткий адрес: https://sciup.org/143173624

IDR: 143173624 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00026

Текст научной статьи Муниципальные образования России со стабильной численностью населения

ннотация.

В ситуации роста численности населения России в целом за период 2010–

2017 гг. на территории большинства муниципальных образований страны в этот период наблюдалась депопуляция, в некоторых случаях с очень значительными темпами. В 2018 г. сокращение численности населения отмечено и по России в целом, так как положительное сальдо внешних миграций не перекрыло естественную убыль населения, значения которой в ближайшие годы будут увеличиваться. В этих условиях выявление территорий со стабильной численностью населения становится самостоятельной актуальной задачей. Анализ ситуации на таких территориях, особенно на уровне муниципальных образований, может помочь выявить методы ослабления или даже преодоления общей негативной динамики демографических процессов в стране.

В статье выделены муниципальные образования первого порядка (городские округа и муниципальные районы), которые за период после переписи 2010 г. отличались стабильной численностью населения. Выявлены основные факторы, за счет чего этого удалось достичь. Показано распространение муниципалитетов со стабильной численностью населения по территории страны. Отдельно проведен анализ естественного движения с учетом рождаемости и смертности, а также рассмотрено сальдо миграций для выделенных муниципальных образований со стабильной численностью населения. Показано, что для современной России характерна динамика численности населения или отрицательная (в большинстве случаев) или положительная. Тогда как демографическая стабильность, являющаяся предпосылкой устойчивого социально-экономического развития, распространена редко и даже на сравнительно небольшом временном интервале может переходить в существенную отрицательную (как правило) или положительную (в отдельных случаях) динамику.

лючевые слова:

стабильная численность населения, естественный прирост, рождаемость, смертность, городские округа, муниципальные районы.

Постановка проблемы

В 2017–2019 гг. нами подготовлен и опубликован ряд работ, в которых, как и в предлагаемой ниже статье, с исполь‑ зованием базы данных «Муниципальная Россия» [1], выполнен анализ динами‑ ки численности населения муниципаль‑ ных образований (МО) в 2010–2016 годах. В них акцент сделан собственно на из‑ менении численности населения и роли естественного и механического движе‑ ния населения в этих процессах во всей совокупности МО первого уровня, дей‑ ствовавших в рассматриваемый период времени [2–5].

Цель предлагаемой статьи — анализ ди‑ намики в МО, в которых численность на‑ селения изменилась минимально в 2010– 2016 годах. В качестве такого минимума нами принят интервал движения насе‑ ления от –0,2% до 0,2%. В данном случае в МО за фактически прошедшие 5 лет с мо‑ мента переписи 2010 г. до начала 2016 г. на каждые 1000 жителей население сократи‑ лось или выросло максимум на 2 человека. Это весьма жесткое требование. Поэтому таких МО оказалось всего 31 единица или 1,3% от их общего числа в стране. Расши‑ рение интервала хотя бы до +/‑0,5% утра‑ ивает число МО в рассматриваемой груп‑ пе. При этом теряется сам смысл перехода через ноль, так как в группе оказываются МО с устойчивыми ростом или сокраще‑ нием численности населения, пусть и не‑ значительными по темпам. Такой анализ отдельно для МО, теряющих население и привлекающих его, нами уже проведен ранее [2–5].

Между тем в условиях депопуляции со‑ хранение численности населения на той или иной территории представляет собой самостоятельную, актуальную и практи‑ чески значимую задачу. Подобное раз‑ витие событий может реализоваться как через минимизацию потерь населения, так и через минимизацию его привле‑ чения. Указанное обстоятельство и об‑ уславливает корректность выделения сформированной нами группы МО в ка‑ честве отдельного объекта наблюдения. В этом и состоит новизна предлагаемых ниже расчетов и описания полученных результатов.

В исследовании сформулированы и проверены две гипотезы. Основная ги‑ потеза связана с поиском факторов, дела‑ ющих возможным наличие такого весь‑ ма редкого и неустойчивого явления, как сохранение фактически неизменной чис‑ ленности населения МО в течение доста‑ точно большого периода времени — пяти лет. Вторая гипотеза касается оценки вли‑ яния основных компонент движения на‑ селения, а именно рождаемости, смертно‑ сти, естественного и механического дви‑ жения населения МО, на сохранение его численности. Эта оценка достигается по‑ средством соотнесения компонент движе‑ ния населения в рассматриваемой группе МО с их средними показателями по всему массиву МО.

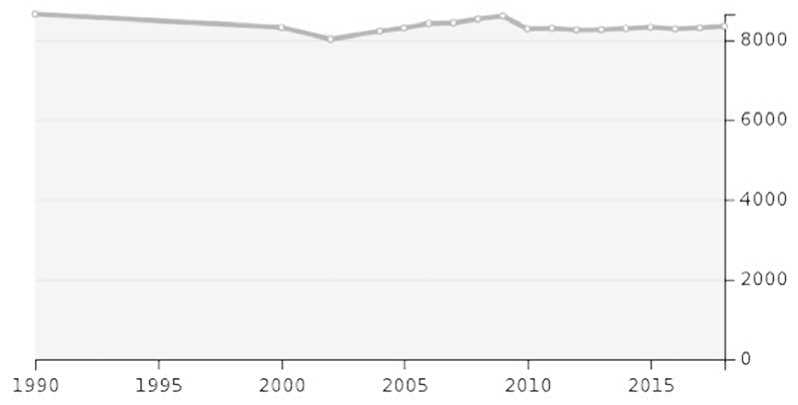

Общий анализ динамики численности населения в рассматриваемой группе МО

В выделенной для наблюдения груп‑ пе МО первого уровня оказалось 11 го‑ родских округов (ГО) и 20 муниципаль‑ ных районов (МР). Другими словами, ГО встречаются в этой группе чаще (35,5%), чем они представлены в целом среди МО в стране (25%). Графически все МО рас‑ сматриваемой группы демонстрируют общую для них тенденцию поддержания численности населения в наблюдаемый период посредством площадного пла‑ то с едва заметной горбинкой или сход‑ ным прогибом, но в целом с его вырав‑ ниванием на краях. Хорошим примером здесь может служить график измене‑ ния численности населения Эрзинского МР Республики Тыва. Он отражает цен‑ тральную для рассматриваемой груп‑ пы тенденцию на значительно большем, чем наблюдаемый нами, интервале вре‑ мени (рис. 1).

Рис. 1. Численность населения Эрзинского МР в 1990–2015 гг., человек1

Fig. 1. Population of the Erzinsky municipal district in 1990–2015, people

По отношению ко всему массиву МО (2327 ед.), упорядоченному по возраста‑ нию положительной динамики сохране‑ ния населения, наблюдаемая группа МО имеет ранговые значения от 1800 до 1830. Таким образом, она сдвинута преимуще‑ ственно в нижнюю часть массива, а имен‑ но туда, где в наблюдаемый период фикси‑ ровалась положительная динамика чис‑ ленности населения. Поэтому средние все‑ го массива МО заметно удалены от сред‑ них, характерных для рассматриваемой группы. Достаточно сказать, что медиан‑ ное значение динамики населения в на‑ блюдаемый период по всему массиву МО отличается от такого же показателя в рас‑ сматриваемой группе МО в 25 раз. И если, несколько отвлекаясь, говорить о дина‑ мике населения в наблюдаемый период по всему массиву МО, то можно сказать, что почти 4/5 из них теряли население и толь‑ ко 1/5 наращивала его численность. Эти данные еще раз свидетельствуют об акту‑ альности проблематики, связанной с не‑ обходимостью повышения устойчивости систем расселения и сбалансир ованного

-

1 Википедия. Эрзинский муниципальный район (кожуун). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Эрзинский_кожуун (дата обращения 22.02.2019).

территориального развития. Собствен‑ но, на решение этих проблем и направле‑ на недавно утвержденная распоряжением Правительства РФ «Стратегия простран‑ ственного развития Российской Федера‑ ции на период до 2025 года» [6].

Возвращаясь к основному предмету рассмотрения, уместно отметить, что в со‑ ставе выделенных МО три МР относятся к приравненным к Крайнему Северу тер‑ риториям. Это Улаганский МР в Республи‑ ке Алтай, а также Тере‑Хольский и Эрзин‑ ский МР в Республике Тыва, фактически приграничные с Монголией территории. Все три указанные МР крайне удаленные, малолюдные (с плотностью населения ме‑ нее одного человека на кв. км) и изолиро‑ ванные горной местностью (Горный Алтай и Саяны) территории (табл. 1).

Сходным образом можно описать и са‑ мый южный муниципальный район нашей страны. А именно приграничный с Азер‑ байджаном Докузпаринский МР в Респу‑ блике Дагестан, который, правда, отличает‑ ся относительно высокой плотностью насе‑ ления, равно как и Икрянинский МР Астра‑ ханской области, находящийся в дельте р. Волги. При этом два из трех самых больших населенных пунктов района — с. Икряное и пгт Красные Баррикады имеют хорошую транспортную доступность к областному центру, располагаясь от него на расстоя‑ нии, соответственно, около 40 и 30 км вдоль крупной автодороги. В то же время третий большой населенный пункт — с. Оранжереи расположено на острове, который удален от Астрахани на 80 км.

Несколько особняком в рассматривае‑ мой группе МО находится и Новозыбков‑ ский ГО в Брянской области. Конечно, здесь нет гор и больших рек, но есть леса и боло‑ та. Это приграничная с Беларусью террито‑ рия с высокой плотностью населения. Она одновременно лежит в стороне от основ‑ ных транспортных коммуникаций и в то же время имеет хорошую транспортную доступность. А главное исторически здесь сформировался один из духовных центров Русской древлеправославной церкви. «На протяжении истории города старообрядцы играли заметную роль в жизни и развитии города Новозыбкова» [7].

Здравый смысл говорит о том, что для МО, сохранивших население в наблюда‑ емый период, приведенные выше харак‑ теристики довольно точно соответствуют рассматриваемому явлению. А изолиро‑ ванность и ограничения в транспортной доступности могут рассматриваться как важный фактор, обуславливающий нали‑ чие таких МО. Тем не менее, анализ пока‑ зывает, что в данном случае реальность гораздо сложнее.

Таблица 1

Муниципальные образования, сохранившие население в 2010–2016 гг. в интервале изменений от –0,2 до 0,2% исходной численности их населения в 2010 году

Table 1

Municipalities that preserved the population in 2010–16 in the range of changes from –0.2 to 0.2% of the initial population in 2010

|

№ |

Муниципальные образования |

Динамика населения за период,%: |

||

|

2010–16 гг. |

2010 г. |

2016 г. |

||

|

1 |

МР Саракташский (Оренбургская обл.) |

-,189 |

,19 |

-,83 |

|

2 |

МР Чегемский (Респ. Кабардино-Балкария) |

-,175 |

,28 |

,17 |

|

3 |

МР Икрянинский (Астраханская обл.) |

-,170 |

-,12 |

-,09 |

|

4 |

ГО Юргинский (Кемеровская обл.) |

-,168 |

-,34 |

,78 |

|

5 |

ГО Волгодонск (Ростовская обл.) |

-,166 |

-,18 |

,54 |

|

6 |

МР Богородицкий (Тульская обл.) |

-,161 |

-,64 |

-2,79 |

|

7 |

МР Тере-Хольский (Респ. Тыва) |

-,159 |

-,16 |

,59 |

|

8 |

МР Великолукский (Псковская обл.) |

-,145 |

-1,13 |

-1,97 |

|

9 |

МР Улаганский (Респ. Алтай) |

-,114 |

1,23 |

,77 |

|

10 |

МР Еткульский (Челябинская обл.) |

-,081 |

,47 |

-,38 |

|

11 |

ГО Железноводск (Ставропольский край) |

-,079 |

-,51 |

-,25 |

|

12 |

МР Докузпаринский (Респ. Дагестан) |

-,078 |

- |

,29 |

|

13 |

МР Гаврилов-Ямский (Ярославская обл.) |

-,075 |

-,81 |

-,52 |

|

14 |

ГО Иваново (Ивановская обл.) |

-,075 |

-,33 |

-,27 |

|

15 |

МР Шкотовский (Приморский край) |

-,065 |

-,33 |

-,81 |

|

16 |

МР Староминский (Краснодарский край) |

-,034 |

-,24 |

,33 |

|

17 |

МР Прибайкальский (Респ. Бурятия) |

-,034 |

-,14 |

-,34 |

|

18 |

МР Марьяновский (Омская обл.) |

-,025 |

-,14 |

,05 |

|

19 |

МР Эрзинский (Респ. Тыва) |

,000 |

1,00 |

,37 |

|

20 |

ГО Заводоуковск (Тюменская обл.) |

,026 |

-,03 |

,43 |

|

21 |

ГО Шарья (Костромская обл.) |

,049 |

-,18 |

-,31 |

|

22 |

МР Княгининский (Нижегородская обл.) |

,092 |

-,75 |

-,65 |

|

23 |

ГО Бугуруслан (Оренбургская обл.) |

,100 |

,06 |

-,54 |

|

24 |

МР Крыловский (Краснодарский край) |

,109 |

-,31 |

-,10 |

|

25 |

МР Якшур-Бодьинский (Респ. Удмуртия) |

,158 |

,05 |

,04 |

|

26 |

ГО Славный (Тульская обл.) |

,161 |

-,43 |

,27 |

|

27 |

МР Клинский (Московская обл.) |

,173 |

-,53 |

-,08 |

|

28 |

МР Сланцевский (Ленинградская обл.) |

,175 |

-,35 |

-,85 |

|

29 |

ГО Лермонтов (Ставропольский край) |

,178 |

,77 |

-,82 |

|

30 |

ГО Новоалександровский (Ставропольский кр.) |

,180 |

-,23 |

-,19 |

|

31 |

ГО Новозыбков (Брянская обл.) |

,195 |

-,27 |

-,38 |

Примечание: В таблицах 1–4 МО упорядочены по нарастанию данных о динамике численности населения за 2010–16 гг.

Источник: База данных «Муниципальная Россия».

Основная часть МО выделенной груп‑ пы (25 ед.) является не изолированными и приграничными территориями, а нахо‑ дится во внутренних районах страны (МР: Богородицкий, Еткульский, Крыловский и др.), размещена по всему периметру рас‑ селения в 22 субъектах РФ (в трех респу‑ бликах их 3, в трех краях — 6, в пятнадца‑ ти областях — 16 таких МО). Они присут‑ ствуют и во всех федеральных округах. Из них: в Центральном — 6, в Сибирском — 3, в Северо‑Кавказском и Приволжском по 4, в Южном — 3, в Северо‑Западном и Ураль‑ ском по 2, а в Дальневосточном 1 МО. По большей части это многолюдные МО с вы‑ сокой плотностью населения, которая равна (Великолукский и Шкотовский МР) или многократно превышает (Клинский, Староминский МР) среднюю плотность по стране (8,5 чел. на 1 кв. км). При этом практически для всех них характерна хо‑ рошая транспортная доступность.

В целом по группе МР со стабильной численностью населения Эрзинский МР отражает центральную тенденцию, Са‑ ракташский МР характеризуется наиболь‑ шей утратой, а Новозыбковский ГО наи‑ большей привлекательностью населения, конечно, в рассматриваемых рамках его сохранности. Указанное обстоятельство не помешало Саракташскому МР начать наблюдаемый период с положительной, а закончить его с отрицательной динами‑ кой численности населения. А тот же Но‑ возыбковский ГО и начал, и закончил на‑ блюдаемый период с отрицательной ди‑ намикой численности населения. Вме‑ сте с тем его положение в рассматривае‑ мой группе МО говорит о том, что в 2011– 2015 гг. в нем неизбежно должна была на‑ блюдаться положительная динамика чис‑ ленности населения.

Самым большим по численности насе‑ ления в рассматриваемой группе и един‑ ственным областным центром оказался ГО Иваново, представляющий большой город. Как на территории, которая тяго‑ теет к Московскому мегаполису, с хоро‑ шей транспортной доступностью, огром‑ ной численностью населения и высокой его подвижностью, оказалось возмож‑ ным сохранение в течение пяти лет прак‑ тически неизменной численности насе‑ ления (408330 чел. в 2010 г. и 408025 чел. в 2016 г.), понять довольно трудно. И это при том, что падение численности насе‑ ления имело в городе затяжной характер с 1991 по 2009 гг. Справедливости ради следует отметить, что оно возобновилось в 2016–2018 годах.

Еще одно весьма характерное обсто‑ ятельство состоит в том, что в составе МО данной группы практически отсут‑ ствуют исторические малые города, рав‑ но как нет здесь и моногородов, наслед‑ ников индустриализации. К примеру, Бу‑ гуруслан получил статус города в 1781 г., Волгодонск — в 1950 г., Железноводск — в 1917 г., Заводоуковск — в 1960 г., Княги‑ нино — 1779 г., Лермонтов — в 1957 г., Но‑ воалександровск — в 1971 г., Новозыб‑ ков — в 1809 г., Шарья — в 1938 г. Даже Иваново получило статус города толь‑ ко в 1871 г. Кстати сказать, действитель‑ но исторический город Великие Луки (1166 г.) в наблюдаемый период замет‑ но утратил численность населения. В то же время Великолукский МР сохранил ее. Поэтому он и оказался в рассматри‑ ваемой группе МО. Получается так, что в данном случае район еще сохраняет численность населения, а его опорный го‑ род уже теряет ее. И это не единственный случай. Такое же положение дел наблю‑ дается в связках Чегемский МР и г. Наль‑ чик, Клинский МР и г. Клин. Вполне воз‑ можно, в том числе и поэтому два послед‑ них МО были в 2017 г. объединены в одно‑ именный ГО.

В противовес этому ГО Железноводск и Лермонтов сохраняют население, а ба‑ зовый город их агломерации — Пяти‑ горск наращивает его. Такое же направ‑ ление событий реализуется в связках: Икрянинский МР — г. Астрахань, Як‑ шур‑Бодьинский МР — г. Ижевск, Шко‑ товский МР — г. Владивосток. И в этом случае в качестве гипотезы можно пред‑ положить, что сохранение населения МР какое‑то время происходит по инерции. С нарастанием привлекательности опор‑ ного центра территории, в какой‑то мо‑ мент начинается и рост численности на‑ селения, тяготеющего к нему МР. Вполне возможно, что здесь мы подходим к наи‑ более значимой характеристике, откры‑ вающей особенности рассматриваемого явления, не только как продукта изоли‑ рованности, но и как результата совре‑ менных агломерационных тенденций развития экономики и систем расселе‑ ния. Скорее всего, она отражает особен‑ ности пространственного и территори‑ ального развития [8–11] различных реги‑ онов нашей страны. Эти вектора реали‑ зуются посредством двух вариантов, ко‑ торые специфичны для ГО и МР.

Первый вариант реализуется посред‑ ством включенности части наблюдаемых МО в формирующиеся агломерации. Этот процесс можно рассматривать как резуль‑ тат территориального развития. Наибо‑ лее видные представители этой опции ГО Железноводск и Лермонтов. Они являются составной частью быстрорастущей Мине‑ раловодской агломерации. При этом они не тяготеют, а входят в ее ядро совместно с г. Пятигорском. Указанное направление развития оказывается возможным благо‑ даря единству и взаимной дополнитель‑ ности производственной специализации, общности доминирующих типов занято‑ сти, транспортных и коммуникационных сетей, инженерной и социальной инфра‑ структуры, культурной и этнической общ‑ ности населения.

Еще одна не менее продвинутая форма реализации этой тенденции просматри‑ вается в том, что многие попавшие в эту группу МР фактически являются пригоро‑ дами ближайших больших городов — цен‑ тров агломераций: Еткульский МР тяготе‑ ет — к Челябинску, Марьяновский — к Ом‑ ску, Прибайкальский — к Улан‑Удэ, Че‑ гемский — к Нальчику, а Якшур‑Бодьин‑ ский — к Ижевску. Далеко не все, но мно‑ гие из них практически включают в себя пригороды региональных столиц.

Другой вариант проявляется в том, что ряд МО, попавших в рассматриваемую группу, как бы выполняет функцию связ‑ ности системы расселения. Это скорее ре‑ зультат пространственного развития. Та‑ кие МО находятся в точках пересечения, в которых фактически всегда просматри‑ вается транспортный узел, а при ином развитии событий, возможно, мог бы быть большой город или, как минимум, про‑ мышленный центр. Можно сказать, что все это более или менее успешный, но, к сожалению, слабо осмысленный опыт пространственного развития времен про‑ мышленной революции и индустриализа‑ ции. К примеру, Заводоуковский, Шарьин‑ ский, Юргинский ГО находятся на Транс‑ сибирской железнодорожной магистра‑ ли, Бугуруслан на ее ответвлении из Уфы в Самару, а Саракташ на пути из Оренбур‑ га в Орск. Великолукский МР вместе с ГО Великие Луки обслуживает транспортные коридоры, ориентированные на все сторо‑ ны света.

В качестве дополнительных примеров пересечения транспортно‑логистических цепочек могут служить: ГО Волгодонск, название которого говорит само за себя. Сходное положение дел характерно для Клинского, Крыловского, Сланцевского, Староминского МР и еще ряда МО рассма‑ триваемой группы. Как правило, в этих случаях отсутствует эффект агломери‑ рования, но совершенно четко просма‑ тривается эффект повышения связности транспортных коридоров, обеспечиваю‑ щих пространственное развитие. Благода‑ ря наличию таких поселенческих струк‑ тур как раз и обеспечивается сохранность сельско‑городского континуума, а вместе с ним, как видно из приведенных данных, и сохранность населения.

Естественный прирост населения

Динамика естественного прироста на‑ селения, показанная в таблице 2, также от‑ ражает процессы, происходящие в МО, где численность населения осталась неизмен‑ ной за рассматриваемый период (2010– 2016 гг.). Все такие МО можно разделить на несколько групп, которые различаются по тем или иным характеристикам.

Первая группа. Как видно из табл. 2, прежде всего, выделяется «пятерка лиде‑ ров» с высоким естественным приростом более 6,0 промилле в 2016 году. Это муни‑ ципальные районы национальных респу‑ блик: два района в Северо‑Кавказском фе‑ деральном округе — Чегемский и Докузпа‑ ринский и три района в Сибирском феде‑ ральном округе — Тере‑Хольский и Эрзин‑ ский, Улаганский. Это национальные ре‑ спублики, где, независимо от состояния экономики, сохранены установки на вы‑ сокую рождаемость. По России в целом в 2016 г. естественный прирост был близок к нулю.2

Таблица 2

Динамика естественного прироста населения в наблюдаемых МО за 2010–2016 годы

Table 2

Dynamics of natural population growth in the observed municipalities in 2010–2016

|

№ |

Муниципальные образования |

Естественный прирост в 2010 г., промилле |

Естественный прирост в 2016 г., промилле |

Динамика естественного прироста за 2010–16 годы, в процентных пунктах |

|

1 |

МР Саракташский |

-0,5 |

-0,2 |

0,03 |

|

2 |

МР Чегемский |

8,2 |

7,9 |

-0,03 |

|

3 |

МР Икрянинский |

-2,0 |

-1,6 |

0,04 |

|

4 |

ГО Юргинский |

-0,6 |

6,9 |

0,75 |

|

5 |

ГО Волгодонск |

-0,9 |

0,3 |

0,12 |

|

6 |

МР Богородицкий |

-11,1 |

-8,5 |

0,26 |

|

7 |

МР Тере-Хольский |

13,8 |

12,8 |

-0,10 |

|

8 |

МР Великолукский |

-12,3 |

-8,7 |

0,36 |

|

9 |

МР Улаганский |

14,4 |

15,8 |

0,14 |

|

10 |

МР Еткульский |

-1,2 |

-2,3 |

-0,10 |

|

11 |

ГО Железноводск |

-1,3 |

0,9 |

0,22 |

|

12 |

МР Докузпаринский |

14,8 |

12,1 |

-0,27 |

|

13 |

МР Гаврилов-Ямский |

-7,6 |

-4,1 |

0,34 |

|

14 |

ГО Иваново |

-5,3 |

-3,1 |

0,22 |

|

15 |

МР Шкотовский |

-3,2 |

-3,0 |

0,01 |

|

16 |

МР Староминский |

-3,5 |

-2,5 |

0,10 |

2 Демографический ежегодник России – 2017. – М.: Росстат, 2017. – С.37.

|

17 |

МР Прибайкальский |

3,9 |

0,5 |

-0,35 |

|

18 |

МР Марьяновский |

1,9 |

1,5 |

-0,04 |

|

19 |

МР Эрзинский |

15,3 |

10,7 |

-0,46 |

|

20 |

ГО Заводоуковск |

1,2 |

-1,0 |

-0,22 |

|

21 |

ГО Шарья |

-2,0 |

-3,0 |

-0,09 |

|

22 |

МР Княгининский |

-5,7 |

-5,0 |

0,08 |

|

23 |

ГО Бугуруслан |

-2,4 |

-2,1 |

0,02 |

|

24 |

МР Крыловский |

-1,9 |

-2,3 |

-0,03 |

|

25 |

МР Якшур-Бодьинский |

0,3 |

1,2 |

0,08 |

|

26 |

ГО Славный |

-8,6 |

-6,4 |

0,22 |

|

27 |

МР Клинский |

-6,9 |

-3,4 |

0,35 |

|

28 |

МР Сланцевский |

-14,0 |

-12,6 |

0,14 |

|

29 |

ГО Лермонтов |

2,1 |

-0,6 |

-0,26 |

|

30 |

ГО Новоалександровский |

-3,9 |

-2,0 |

0,19 |

|

31 |

ГО Новозыбков |

-4,7 |

-3,7 |

0,10 |

Источник: База данных «Муниципальная Россия».

Кроме этого, сравнительно небольшим, но стабильно положительным за рассма‑ триваемый период естественным приро‑ стом населения отличаются еще 3 муни‑ ципальных района — Марьяновский, Як‑ шур‑Бодьинский и Прибайкальский. Их также можно отнести к первой группе МО, где стабильная численность населения обеспечивается в основном за счет есте‑ ственного прироста. При этом средний коэффициент естественного прироста на‑ селения в этих 8 МО составил 13,6 в 2010 г. и 12,5 в 2016 г., что говорит об общем ухуд‑ шении демографической ситуации в них. Вырос естественный прирост за 2010– 2016 гг. только в 2 МО, тогда как в 6 — со‑ кратился. По России в целом за 2010–16 гг. ситуация в этом смысле улучшилась, то есть естественный прирост увеличился.

Вторую группу составляют МО, где за рассматриваемый период естественный прирост населения изменил свое значе‑ ние. Примечательно, что все это город‑ ские округа, а не муниципальные районы. Первая подгруппа в ней — с положитель‑ ной динамикой, где естественная убыль сменилась приростом. Сюда вошли 3 ГО — Юргинский в Кемеровской области, Вол‑ годонск в Ростовской области, Железно‑ водск в Ставропольском крае. Напротив, противоположная ситуация, сложилась у муниципальных образований, где ра‑ нее имелся естественный прирост, сме‑ нившийся убылью, которая и составила следующую подгруппу — это ГО Заводо‑ уковск (Тюменская область) и Лермонтов (Ставропольский край). В целом в этой группе естественный прирост населе‑ ния колебался около нулевого значения, что и говорит о стабильной численности населения.

Третья группа МО — в которых есте‑ ственная убыль наблюдалась в 2016 г. так же, как это было и в 2010 году. При этом в большинстве случаев ситуация за пе‑ риод 2010–16 гг. улучшилась, то есть зна‑ чение естественной убыли сократилось, что соответствует среднероссийской тен‑ денции за рассматриваемый период. Их большинство как среди выделенных нами МО, так и по России в целом. В итоге мож‑ но сказать, что именно подобные МО обе‑ спечили за период 2010–2016 гг. сокра‑ щение дифференциации по показателям естественного прироста между разными территориями России. Эту группу можно подразделить на МО с невысоким и с очень высоким уровнем естественной убыли.

В первую подгруппу (естественная убыль до –6,0 промилле) вошли пять го‑ родских округов и девять муниципальных районов. Это МР Саракташский (Орен‑ бургская обл.), МР Икрянинский (Астра‑ ханская обл.), МР Еткульский (Челябин‑ ская обл.), МР Крыловский (Краснодар‑ ский край), ГО Шарья (Костромская обл.), ГО Бугуруслан (Оренбургская обл.), ГО Новоалександровский (Ставропольский край), ГО Новозыбков (Брянская обл.), МР Староминский (Краснодпрский край), МР Шкотовский (Приморский край), МР Гаврилов‑Ямский (Ярославская обл.), МР Клинский (Московская обл.), ГО Иваново (Ивановская обл.), МР Княгининский (Ни‑ жегородская обл.). Возможно, в отдель‑ ные годы между 2010 и 2016 гг. в некото‑ рых из этих МО наблюдался естественный прирост (как и по России в целом в 2013– 15 гг.), что и обеспечило стабильную чис‑ ленность населения.

Во вторую подгруппу (естественная убыль стабильно менее –6,0 промилле) вошли МР Сланцевский (Ленинградская обл.), МР Богородицкий (Тульская обл.),

МР Великолукский (Псковская обл.) и ГО Славный (Тульская обл.). В данном случае относительно неизменная численность населения может обеспечиваться только за счет миграционных процессов, о чем пойдет речь далее. Высокие значения естественной убыли формируются за счет сочетания низкой рождаемости и высо‑ кой смертности, что характерно для мно‑ гих муниципальных образований Цен‑ трального и Северо‑Западного федераль‑ ных округов России, в которых находятся и указанные муниципальные образова‑ ния. За период 2010–2016 гг. демографи‑ ческая ситуация в них улучшилась (есте‑ ственная убыль несколько сократилась), но на конечный результат это практиче‑ ски не повлияло. Показатели естествен‑ ного прироста складываются из показате‑ лей рождаемости и смертности, которые представлены в табл. 3.

Таблица 3

Общие коэффициенты рождаемости и смертности в наблюдаемых МО за 2010–16 гг., промилле

Table 3

Total fertility and mortality rates in the observed municipalities for 2010–2016, ppm

|

№ |

Муниципальные образования |

Рождаемость |

Смертность |

||

|

2010 г. |

2016 г. |

2010 г. |

2016 г. |

||

|

1 |

МР Саракташский |

15,1 |

14,6 |

15,6 |

14,8 |

|

2 |

МР Чегемский |

16,4 |

15,8 |

8,2 |

7,9 |

|

3 |

МР Икрянинский |

14,2 |

12,4 |

16,2 |

14,0 |

|

4 |

ГО Юргинский |

12,5 |

13,0 |

14,4 |

11,2 |

|

5 |

ГО Волгодонск |

10,5 |

11,5 |

11,5 |

11,2 |

|

6 |

МР Богородицкий |

10,2 |

10,5 |

21,3 |

19,0 |

|

7 |

МР Тере-Хольский |

29,2 |

32,5 |

15,4 |

19,7 |

|

8 |

МР Великолукский |

11,8 |

8,7 |

24,1 |

17,4 |

|

9 |

МР Улаганский |

26,9 |

26,0 |

12,5 |

10,2 |

|

10 |

МР Еткульский |

13,1 |

10,5 |

14,3 |

12,8 |

|

11 |

ГО Железноводск |

11,4 |

15,1 |

12,7 |

14,2 |

|

12 |

МР Докузпаринский |

22,9 |

19,4 |

8,1 |

7,3 |

|

13 |

МР Гаврилов-Ямский |

11,6 |

11,4 |

19,2 |

15,5 |

|

14 |

ГО Иваново |

10,7 |

11,2 |

16,0 |

14,3 |

|

15 |

МР Шкотовский |

13,3 |

11,2 |

16,4 |

14,2 |

|

16 |

МР Староминский |

11,2 |

10,9 |

14,7 |

13,4 |

|

17 |

МР Прибайкальский |

20,1 |

13,7 |

16,2 |

13,2 |

|

18 |

МР Марьяновский |

16,3 |

15,3 |

14,4 |

13,8 |

|

19 |

МР Эрзинский |

28,3 |

22,7 |

12,9 |

12,0 |

|

20 |

ГО Заводоуковск |

17,2 |

13,8 |

16,0 |

14,8 |

|

21 |

ГО Шарья |

13,8 |

11,6 |

15,9 |

14,6 |

|

22 |

МР Княгининский |

11,1 |

9,8 |

16,8 |

14,8 |

|

23 |

ГО Бугуруслан |

12,3 |

11,8 |

14,7 |

13,9 |

|

24 |

МР Крыловский |

12,2 |

11,0 |

14,1 |

13,3 |

|

25 |

МР Якшур-Бодьинский |

17,0 |

15,7 |

16,6 |

14,6 |

|

26 |

ГО Славный |

2,7 |

3,8 |

11,3 |

10,2 |

|

27 |

МР Клинский |

10,8 |

12,5 |

17,7 |

15,9 |

|

28 |

МР Сланцевский |

8,3 |

7,8 |

22,3 |

20,4 |

|

29 |

ГО Лермонтов |

13,2 |

13,7 |

11,2 |

14,3 |

|

30 |

ГО Новоалександровский |

11,1 |

11,2 |

14,9 |

13,2 |

|

31 |

ГО Новозыбков |

11,8 |

10,9 |

16,5 |

14,5 |

Источник: База данных «Муниципальная Россия».

Если говорить о рождаемости, то вид‑ но, что стабильно высокая рождаемость выше 20 промилле за рассматриваемый период наблюдалась только в 3 МР, рас‑ положенных в южносибирских респу‑ бликах Тыва и Алтай. В 2010 г. близки к этому высокому значению были также Прибайкальский МР в Республике Буря‑ тия и Докузпаринский МР в Республи‑ ке Дагестан, но к 2016 г. уровень рожда‑ емости в них сократился, что привело и к снижению естественного прироста, в тех районах, где он ранее был высок, о чем говорилось выше. В большинстве наблюдаемых МО уровень рождаемости близок к среднероссийскому и составля‑ ет от 10 до 20 промилле. При этом в вос‑ точных и южных регионах страны пока‑ затели несколько выше среднероссий‑ ского (Марьяновский район в Омской об‑ ласти и др.), а в регионах Центральной России — чуть ниже. В двух МР за пери‑ од 2010–2016 гг. показатель опустился ниже значения в 10 промилле — Велико‑ лукский в Псковской области и Княгин‑ ский в Нижегородской области.

В двух МО рождаемость является очень низкой. Во‑первых, это Сланцевский рай‑ он в Ленинградской области, которая во‑ обще отличается самой низкой рождаемо‑ стью среди субъектов Российской Федера‑ ции по суммарному коэффициенту рож‑ даемости. Но особенно уникальным вы‑ глядит показатель по ГО Славный в Туль‑ ской области — менее 4 промилле. Объяс‑ няется это тем, что этот небольшой посе‑ лок городского типа (1865 жителей на на‑ чало 2016 г.) является бывшей «закрытой» воинской частью, ныне расформирован‑ ной, и поэтому имеет специфический по‑ ловозрастной состав населения.

По уровню смертности среди наблюда‑ емых МО дифференциация меньше, чем по уровню рождаемости, и в 2016 г. по‑ казатель почти везде был близок к сред‑ нероссийскому. В худшую сторону выде‑ ляются Сланцевский МР, в котором поч‑ ти самая низкая рождаемость сочетает‑ ся с самой высокой смертностью — в ито‑ ге стабильность численности населения обеспечивается исключительно за счет интенсивного миграционного притока. Близка к показателю 20 промилле также смертность в Богородицком МР Тульской области и Тере‑Хольском МР Республики Алтай, в котором она в значительной сте‑ пени нивелирует самую высокую рождае‑ мость. Самой низкой смертностью тради‑ ционно в последние годы отличаются се‑ верокавказские регионы. Это видно и сре‑ ди МО из нашего списка — МР Чегемский и Докузпаринский имели в 2016 г. пока‑ затели общего коэффициента смертности менее 8 промилле.

Миграционная подвижность населения

Прежде чем говорить о влиянии мигра‑ ционной подвижности на динамику чис‑ ленности населения муниципальных об‑ разований России в последние годы, сле‑ дует отметить, что с 2011 г. Росстат изме‑ нил методику учета мигрантов. В 2010 г. и ранее переехавшими на постоянное ме‑ сто жительства считались люди, получив‑ шие регистрацию на новом месте житель‑ ства постоянную или временную на пе‑ риод более чем 1 год. С 2011 г., в соответ‑ ствии с политикой приведения россий‑ ской статистической отчетности к меж‑ дународным стандартам, постоянными жителями на новом месте стали считаться люди, получившие регистрацию на новом месте более чем на полгода (фактически — на 9 месяцев и более в связи с покварталь‑ ной собираемостью данных).

Естественно, в 2011–2012 гг. это вы‑ звало резкий статистический «всплеск» миграционной подвижности населения. При этом вырос миграционный оборот, но с 2013 г. сальдо миграций (разница между численностью прибывших и вы‑ бывших) вернулось к «нормальным» зна‑ чениям, так как прибывшие и выбывшие вновь стали учитываться в одном вре‑ менном интервале — период 9 месяцев и более. Для международных миграций данный нюанс отмечен во многих иссле‑ дованиях [12,13].

Такая ситуация характерна и для вну‑ тренних миграций, которые в последние годы составляют в России около 90% ми‑ грационного оборота (примерно поровну эта доля делится между межрегиональ‑ ными и внутрирегиональными мигран‑ тами). При этом постепенно внутренняя миграционная мобильность населения растет: в 2013 г. на новое постоянное ме‑ сто жительства внутри России переехало 4014 тыс. человек, а в 2016 г.— 4131 тыс. че‑ ловек. Тогда как международный мигра‑ ционный оборот России с 2014 г. сокраща‑ ется из‑за экономического кризиса, что отмечается в вышеупомянутых исследо‑ ваниях [12,13].

В итоге в 2018 г. впервые с 2010 г. по‑ ложительное сальдо внешних миграций страны не перекрыло значение естествен‑ ной убыли, и численность населения Рос‑ сии сократилась на 86,7 тыс. человек по сравнению с 146880,4 тыс. человек посто‑ янного населения страны, зафиксирован‑ ных в начале 2018 года3. То есть по дина‑ мике численности населения России в це‑ лом мы вернулись к кризисной ситуации 1993–2009 годов. Но на уровне отдельных территорий, в том числе муниципальных образований, ситуация очень дифферен‑ цирована, что видно из данных по мигра‑ циям в табл. 4.

Напомним, речь идет о муниципаль‑ ных образованиях, имевших стабильную численность населения за период 2010– 2016 годов. И относительно вклада ми‑ граций в эту динамику их можно разде‑ лить на несколько групп как по значени‑ ям сальдо миграций в промилле, так и по изменению этого сальдо за рассматрива‑ емый период. В 9 из 31 рассматриваемо‑ го МО (то есть почти в 1/3 части) в 2016 г. сальдо миграций было сильно отрица‑ тельным: –6 промилле и менее. По дина‑ мике сальдо миграций с 2010 г. их мож‑ но разделить на пять групп. При этом ка‑ ждая из выделенных групп имеет свои четко выраженные особенности мигра‑ ционной подвижности населения.

Первая — за последние годы мигра‑ ционный отток особо не изменился, так как и раньше он был очень значитель‑ ным. Сохранить численность населения при таком условии эти МО могли толь‑ ко за счет стабильно высокого естествен‑ ного прироста. И в эту группу попада‑ ют муниципальные районы Чегемский в Кабардино‑Балкарской Республике, Те‑ ре‑Хольский и Эрзинский в Республике Тыва, Докузпаринский в Республике Да‑ гестан, Улаганский в Республике Алтай. Все это горные территории с преоблада‑ нием населения коренных национально‑ стей соответствующих республик и без сколько‑нибудь значимого экономиче‑ ского потенциала. Миграционный отток из них многочисленной молодежи, кото‑ рая не имеет возможностей для трудоу‑ стройства, вполне закономерен. Он идет в основном, по всей видимости, как в ре‑ спубликанские столицы, так и в другие регионы России.

-

3 Официальный сайт Росстата. Раздел «Население». [Электронный ресурс].—Режим доступа: URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 25.01.2019).

Вторая группа — это территории, где жительным. Сюда входят муниципальные значительный миграционный отток насе‑ районы Саракташский, Великолукский, ления сформировался именно к 2016 г., тог‑ Богородицкий, а также городской округ да как раньше сальдо миграций было поло‑ Лермонтов в Ставропольском крае.

Таблица 4

Миграционная подвижность населения в наблюдаемых МО за 2010–2016 годы

Table 4

Migration mobility of the population in the observed municipalities for 2010–2016.

|

№ |

Муниципальные образования |

Сальдо миграций в 2010 г., промилле |

Сальдо миграций в 2016 г., промилле |

Динамика сальдо миграций за 2010–16 гг., в процентных пунктах |

|

1 |

МР Саракташский |

2,42 |

-8,11 |

-1,053 |

|

2 |

МР Чегемский |

-5,36 |

-6,21 |

0,085 |

|

3 |

МР Икрянинский |

0,84 |

0,69 |

-0,015 |

|

4 |

ГО Юргинский |

-1,41 |

5,97 |

0,738 |

|

5 |

ГО Волгодонск |

-0,84 |

5,07 |

0,591 |

|

6 |

МР Богородицкий |

4,74 |

-19,45 |

-2,419 |

|

7 |

МР Тере-Хольский |

-15,41 |

-6,92 |

0,849 |

|

8 |

МР Великолукский |

1,04 |

-10,96 |

-1,200 |

|

9 |

МР Улаганский |

-2,11 |

-8,09 |

-0,598 |

|

10 |

МР Еткульский |

5,86 |

-1,60 |

-0,746 |

|

11 |

ГО Железноводск |

-3,86 |

-3,35 |

0,051 |

|

12 |

МР Докузпаринский |

-9,25 |

||

|

13 |

МР Гаврилов-Ямский |

-0,56 |

-1,09 |

-0,053 |

|

14 |

ГО Иваново |

1,99 |

0,41 |

-0,158 |

|

15 |

МР Шкотовский |

-0,08 |

-5,02 |

-0,494 |

|

16 |

МР Староминский |

1,15 |

5,87 |

0,472 |

|

17 |

МР Прибайкальский |

-5,32 |

-3,87 |

0,145 |

|

18 |

МР Марьяновский |

-3,26 |

-0,98 |

0,228 |

|

19 |

МР Эрзинский |

-5,31 |

-7,00 |

-0,169 |

|

20 |

ГО Заводоуковск |

-1,45 |

5,26 |

0,671 |

|

21 |

ГО Шарья |

0,22 |

-0,08 |

0,030 |

|

22 |

МР Княгининский |

-1,76 |

-1,59 |

0,017 |

|

23 |

ГО Бугуруслан |

3,03 |

-3,26 |

-0,629 |

|

24 |

МР Крыловский |

-1,11 |

1,28 |

0,239 |

|

25 |

МР Якшур-Бодьинский |

0,19 |

-0,74 |

-0,093 |

|

26 |

ГО Славный |

4,30 |

9,12 |

0,482 |

|

27 |

МР Клинский |

1,64 |

2,63 |

0,099 |

|

28 |

МР Сланцевский |

10,45 |

4,08 |

-0,637 |

|

29 |

ГО Лермонтов |

5,67 |

-7,68 |

-1,335 |

|

30 |

ГО Новоалександровский |

1,62 |

0,03 |

-0,159 |

|

31 |

ГО Новозыбков |

2,02 |

-0,17 |

-0,219 |

…— нет данных.

Источник: База данных «Муниципальная Россия».

В данном случае именно миграции формируют стабильную численность на‑ селения за период 2010–2016 гг. при отри‑ цательном естественном приросте. Рез‑ кое снижение миграционной привлека‑ тельности территорий в этом случае мо‑ жет говорить об обострившихся социаль‑ но‑экономических проблемах не только на территории рассматриваемых муни‑ ципальных образований, но и в соседних с ними больших городах (Оренбург, Вели‑ кие Луки, Новомосковск, Пятигорск), бли‑ зость к которым ранее обеспечивала ми‑ грационный приток.

Третья группа — также с отрицательной динамикой естественного прироста, в том числе в большинстве случаев положитель‑ ный прирост сменился отрицательным, но он не достиг существенных значений. Это городские округа Новозыбков в Брянской области, Новоалександровский в Ставро‑ польском крае, Бугуруслан в Оренбург‑ ской области, Иваново, а также муници‑ пальные районы Якшур‑Бодьинский в Уд‑ муртской Республике, Еткульский в Челя‑ бинской области и Икрянинский в Астра‑ ханской области.

Можно сказать, что процессы в этой группе развиваются по тому же сценарию, что и в предыдущей, но менее интенсив‑ но. Примечательно, что это единственная группа, где преобладают городские окру‑ га, а не муниципальные районы, которые, впрочем, фактически являются пригоро‑ дами региональных административных центров (Ижевск, Челябинск, Астрахань), что, естественно, повышает их миграци‑ онную привлекательность для населения соответствующих регионов.

Четвертая группа — МО, где сальдо ми‑ граций оставалось отрицательным, но его значение в 2016 г. относительно не велико и изменения за период 2010–2016 гг. также не значительны. Это Железноводский ГО в Ставропольском крае, муниципальные районы Гаврилов‑Ямский в Ярославской области, Шкотовский в Приморском крае, Прибайкальский в Республике Бурятия, Княгининский в Нижегородской области и Марьяновский в Омской области. Можно сказать, что здесь миграции вносят наи‑ меньший вклад в стабильность численно‑ сти населения, а динамика определяется в основном естественным приростом.

Пятую группу МО образуют те, где ми‑ грационный прирост, в противополож‑ ность предыдущей группе, за 2010–2016 гг. вырос, в том числе в некоторых случаях от‑ рицательное сальдо сменилось на положи‑ тельное. Всего их 8 из 31 рассматриваемого МО, то есть примерно ¼. Примечательно, что почти нигде сальдо миграций в 2016 г. не превышает значения 6 промилле, то есть не может считаться высоким. Единствен‑ ное исключение — ГО Славный в Тульской области, который является бывшим воен‑ ным городком с населением менее 2 тыс. человек. Потоки миграций в таких насе‑ ленных пунктах могут иметь очень свое‑ образный характер. Остальные в группе — муниципальные районы Староминский и Крыловский на Кубани, Клинский в Под‑ московье, городские округа Юргинский, Волгодонск, Заводоуковск, Шарья. Мигра‑ ционная привлекательность всех этих тер‑ риторий за последние годы заметно вы‑ росла, что является позитивным показа‑ телем их социально‑экономического раз‑ вития. Миграционный прирост населения позволил в данном случае компенсировать естественную убыль и обеспечил стабиль‑ ную численность населения.

Последний оставшийся из рассматри‑ ваемых МО, который условно можно отне‑ сти к предыдущей группе — Сланцевский район в Ленинградской области. В данном случае сальдо миграций за период 2010– 2016 гг. значительно сократилось, но оста‑ ется на относительно высоком положи‑ тельном уровне. Эта территория привле‑ кательна для мигрантов, в основном из‑за близости Санкт‑Петербурга, что и позво‑ ляет компенсировать значительную есте‑ ственную убыль населения.

Заключение

Анализ показывает, что в современных условиях сохранение численности населе‑ ния МО в период времени продолжитель‑ ностью в несколько лет довольно ограни‑ ченное и весьма неустойчивое явление. Сохранение МО численности населения обусловлено главным образом фактора‑ ми, оказывающими решающее влияние на пространственное и территориальное развитие. Случаи сокращения или увели‑ чения численности населения МО распро‑ странены гораздо шире и проявляют более высокую устойчивость и управляемость.

Вместе с тем в условиях депопуляции сохранение численности населения в уве‑ личивающемся количестве МО могло бы оказать заметное влияние на снижение темпов депопуляции, спасения обширных территорий от полного запустения, а в от‑ дельных случаях на повышение рожда‑ емости и народосбережение. Поддержи‑ вая и поощряя развитие МО, федеральные и региональные власти в любом случае будут способствовать и повышению при‑ влекательности МО, а значит сохранению и даже росту численности их населения.

В отношении соотнесенности со сред‑ ними по стране оценками компонент дви‑ жения населения для МО в сельской мест‑ ности характерны высокие рождаемость, смертность и отток населения. Такие МО, как правило, теряют население. Для МО с поселками городского типа, малыми и средними городами характерны близ‑ кие к средним показатели движения насе‑ ления. Такие МО, как правило, также теря‑ ют население. Для МО с большими и круп‑ ными городами характерны низкая рож‑ даемость, низкая смертность и высокий приток мигрантов. Такие МО, обычно, увеличивают численность населения.

В противовес сказанному выше для МО, в которых сохраняется численность насе‑ ления, характерны следующие особенно‑ сти движения населения: в них рождае‑ мость выше средней по стране, смертность ниже средней по стране, отток и приток населения заметно ниже соответствую‑ щих средних показателей по стране. Это значит, что численное увеличение рас‑ сматриваемой группы МО напрямую бу‑ дет способствовать решению задач демо‑ графического развития.

Список литературы Муниципальные образования России со стабильной численностью населения

- База данных «Муниципальная Россия». Авторы и правообладатели: Пациорковский В. В., Коленникова О. А., Симагин Ю. А. Номер государственной регистрации: RU2014620760 от 27.05.2014.

- Симагин Ю.А., Пациорковский В. В., Муртузалиева Д. Д. Дифференциация естественного прироста населения в муниципальных образованиях современной России. // Народонаселение. - 2018. - Т. 21. - № 4. - С. 36-49. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-4-04

- Симагин Ю. А. Территориальное распределение сильной депопуляции в России на муниципальном уровне. // Народонаселение. - 2018, - Т. 21. - № 1. - С. 60-69. DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-05

- Пациорковский В.В., Симагин Ю. А., Муртузалиева Д. Д. Динамика численности населения муниципальных образований России в 2010-2018 гг. // Вестник института социологии. - 2019. (в печати).

- Patsiorkovskiy Valeriy V. Attractiveness of municipalities for the population in 2010-2016. // Public Administration Issues. 2017, № 5, Special Issue, pp. 60-71.